数字极简主义:停用社交媒体能获得真正的快乐吗?

自去年以来,受疫情影响,线下交流通路不畅,我们使用社交媒体的时长大大增加,似乎也说明着现代人对社交媒体的依赖性越来越强烈。然而,随着疫情好转,“数字极简主义”的概念慢慢得到普及。有人意在摆脱数字媒体的“上瘾与依赖”,开始尝试“数字排毒”、“社交脱敏”,有人不堪网络上假新闻频出与低信息量内容的侵扰,主动与社交媒体保持一定距离,甚至停用了自己的社媒账号。你又是否满意此刻自己与社交媒体之间的关系?

本期全媒派通过以下三方面展开讨论,试图从中思考:数字极简能否起到真正的效用,从而帮助我们获得生活的快乐?

一、哪些停用/脱敏社交媒体的人都是怎么想的?

二、这种“数字极简主义”是有效的出路吗?是否能够有效达成社交脱敏的目的?

三、社交媒体对于我们来说,到底意味着什么?

壮士断腕,停用数字媒体的我们用意何在?

深潜的人,才更渴望上岸。需要承认的是,有勇气卸载社交媒体并不是一件容易的事情,为什么我们会产生想要逃离虚拟空间的冲动,是否也恰恰说明现代人社媒成瘾的现象已经愈发深度而普遍?这与我们的使用动机与情感需求强相关,下文试图通过传播学领域内的“互动仪式链”理论解读。

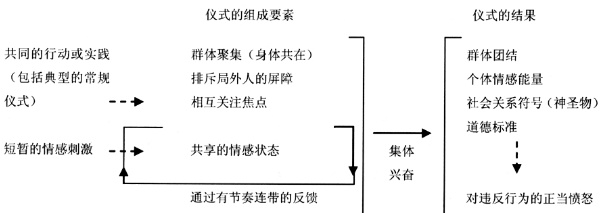

2003年,在涂尔干宗教社会学的基础之上,美国社会学家兰达尔·柯林斯提出“互动仪式链”理论,在他看来,“互动”是社会动力的来源,也是个人形象的形成必备条件。通过互动与仪式产生的传播符号与情感能量是重要组成部分,群体中的个人又利用上述符号与情感能量,产生新的互动行为。在这种循环中,受众在场域中进行资源交换,情绪得以释放,群体成员的身份也不断被强调。

在柯林斯的解读下,互动仪式的发生至少需要具备四种要素:两个/两个以上的人的身体共同在场,设定界限的局外人角色,受众注意力集中在共同对象以及在其中能够分享共同的情绪与情感体验。然而,随着数字媒体的发展,这种“互动仪式链”早已变得复杂和意义偏移。分散在世界各地的受众能够在赛博空间自在的交流互动,这大大弥补了物理空间里身体不在场的缺憾,然而,这也使得原本“局外人”的界限变得模糊:我们得到的不再是小圈子互动下彼此认同的观念,当传播的意义边界随着受众舆论场的泛化而变得模糊不清,情绪共鸣也成为很难达成的结果。

因此,希望从社交互动中收获情感能量的我们,逃离社交媒体的过程,其实也是逃离由于信息供给带来的非正面情绪波动。

笔者总结,数字媒体让受众产生不舒服甚至排斥感的情绪导向包括但不限于以下七类,需要额外说明的是,每种情绪并非孤立存在,而是会交织连结着,不断叩响内心,带给受众复杂的心理活动与感官感知,按照轻重程度排序,则为:

1、负面:如今社媒上关于议题的一些讨论是宣泄情绪而非观点表达,负面情绪过多以及同理心过于缺少,让受众很难再有去交流使用的欲望;

2、阵痛:社交媒体UGC内容的审核难度较媒体大,特别是对于灾难性事件的文本描述或图片展现会让我们感受到阵痛;

3、焦虑:被信息弹窗过分牵引注意力会导致焦虑情绪的滋生,这一点在媒体工作者身上体现更为明显。例如,媒体人的休息不是离开现场,不是下班回家,不是关掉电脑,也不是休假旅行。休息是可以安心地关掉所有推送,可以几个小时不去了解世界发生了什么,可以允许自己跟不上时间的脚步;

4、疲惫:各大社交平台都在发力热点推送与传播,导致低价值、同质信息过于冗余、过于频繁,信息推送堆积在手机屏幕,一段时间不清理就会导致时间轴错乱,来不及接收的信息使我们越发深刻的感受到“未完成”的状态,造成疲惫;

5、麻木:“好像明明身在局中,却又奇怪地感觉被移出局外;像有一个巨大又虚无的麻木感,我们像是被麻醉了。”有研究表明,在疫情期间,随着全球死亡人数的上升,受众的“情绪接收”会越来越麻木,死亡从具象的场景变为不断滚动上升的数字,个体的意义就会减弱:因为个体是受众最容易理解和同情的,当数量增多成为一定规模,我们的共情就会相应被削弱,精神麻木由此产生。[1] 由此产生的一个结果是“启动困难”,指的是对行为的开始缺乏自驱动力,“有的时候状态不好真的出门都要反复自我说服,但一走出家门就完全不觉得有任何困难。”豆瓣一位网友如是说。

6、抽离:当网络议题产生争议,“标签化”是门槛最低的站队方式,例如“极端女权主义者”、“厌女厌男”等一系列绝对的、进行群体划分的标签,由于多数是按照主观的维度评判,很容易造成误伤,导致有些受众主动与标签“划清界限,不想被它们糟糕地定义”。

当社交媒体上的互动仪式带来的不仅是理解与共鸣,面对网络情绪的喧嚣气氛,数字极简主义应运而生。

极简后的数字媒体真的会让我们更快乐吗?

在豆瓣上,有一个名为“数字极简主义者”的小组,简介中写明建组的初衷是“践行《数字极简主义》一书中的digital declutter(数字清理),在远离数字设备的30天内,找到自己真正认为有价值的事,并以此为出发点,合理使用一切科技。”小组从去年创建至今,已经有8000多人加入,共同讨论“数字戒断”的经历与心得。

数字极简主义的概念,是在2019年,乔治城大学计算机科学系副教授、麻省理工大学博士卡尔·纽波特在其同名著作中提出的,在其中,他写道:“我们活在精心设计的注意力经济之下,各种便捷性会为我们的改变造成摩擦,最终抵消改变的惯性,直到滑落回起点。”

他提出为期30天的“数字断舍离”计划,希望通过严格控制读者对科技的使用,达到对后者“排毒脱瘾”的效果。他还特别用“带宽”作为衡量社交传播的信息载量。带宽本为计算机通信行业术语,又叫频宽,指的是在固定的的时间可传输的资料数量,亦即在传输管道中可以传递数据的能力。纽波特认为相比物理空间下的交谈与对话,网络社交所携带的信息效用与效率都更低,是一种“低带宽交流”。一如在社交平台上,当“喜欢”外显成为一个可点击的按钮,相应的,“喜欢”这种情感表达变得轻而易举,或者久而久之,我们无法分辨我们到底是不是真正的喜爱。

加之,为了提升交流效率,受众们应该理智的避免自己陷入注意力经济的漩涡之中。但这并非是“数字极简”的根本出发点。

数字极简,从广义上来说,是一种对“媒介技术的抵抗”。前有电视时代,人们将“电视”比做“插电毒品(plug-indrug)”,号召大家不做“沙发马铃薯”(couch potato);现有数字时代,“信息焦虑”、“社媒成瘾”被纷纷提起,科技巨头例如谷歌与苹果也陆续开始行动,推出“数字健康”(digital wellbeing)的功能搭载在手机中,用于让用户了解每天的电子设备使用习惯,同时鼓励为某些程序限时。这些都体现在个人充分发挥着主观能动性。

在某些程度上,技术本身也在助推着数字极简的行为。一方面,各大互联网和手机产品利用改进个性化算法技术以及各种信息触发点,将“老虎机装进了所有人的口袋”,微信等社交软件上的小红点、抖音里无限下拉的信息流菜单、微博的最新信息与智能推荐...正是这种无法预测“下一个是什么”的未知创造了互联网的大批上瘾用户;另一方面,一如开头所言,“深潜的人,才更渴望上岸”,只有沉溺到一定程度,才更有可能意识到自己的生活到底发生了多大改变与反差,一如豆瓣上一位网友所说:“当我发现每天手机使用的时间已经超过了10个小时,我才清醒的意识到,不能再这样下去了”。

技术让我们麻醉也让我们清醒,在最早期的技术哲学奠基人之一马丁·海德格尔看来,“揭示是技术的本质”,“人类意识到自己的工具心态是好的开始。当我们认识到技术只是构建世界的方式之一,我们就能被它解放出来,而技术自己恰恰帮助我们揭示了这一点。”

许多人将卡尔·纽波特的《数字极简主义》奉为圭臬,但实际的主题在于副标题:“在嘈杂的世界中选择专注的生活”(Choosing a Focused Life in a Noisy World)数字化的核心在于提效,也正是因为它满足了工业化社会的诉求,才能得到如此快速的发展,但这种易得性与高效率改变与破坏了什么才是能够让普通受众产生切身体会的。由此看来,数字极简的重点并不在技术本身,即并不在于戒断了哪些媒介技术,更在于我们在其中逐渐意识到自己失去了什么,以及更想要什么。数字极简的意义不在于极简了什么,而是拿回了什么。

另外,在想清楚自己应该更加理智地利用数字工具,辅助更好生活之后,极简可以解决一切问题吗?

首先,极简是提升可用性的关键,但可用并不是全部。无论是硬件电子产品,还是软件应用程序,其中的设计都是异常复杂的,而对于“设计”这份时而让我们产生恐慌但又在探索之中充满乐趣的事物,可用性仅仅是其诸多的组成要素之一。在删掉 App、停用社媒账号的同时,一方面,我们的虚拟资产变得轻松而井井有条,另一方面,我们也同步失去了那份使用它时的情绪与感受。

其次,对于精简实物而言,在当今某些观念中,流动资本似乎比固定资本更加安全,这是极简观越来越有吸引力的原因之一。但是数字极简并非完全等同物理空间中的极简。一个又一个 App 背后是无数复杂连结着的人际关系与档案记录,删掉应用程序的路径很简单,但有勇气接受相应社会性关系与虚拟财产的消逝绝非易事。在全媒派往期推文 人人都是数字仓鼠:我们为何越来越喜欢将信息存储到网上?中也提到“当个人记忆在社交平台上变得可视化,我们会秉持着保存记忆的义务与习惯,并不敢干脆利落的遗忘点下删除键,甚至变得更加选择困难”。[2]

既然极简无法成为解决信息焦虑的万能灵药,我们不妨换个角度,寻求改变的突破口:与其鸵鸟一般把头深埋进沙土,是否有可能做到与信息共舞?其实,产生数字极简的想法也能够照映出我们内心深处的动机——想要舒服地与社交媒体相处。

媒介既存有:我们到底应该如何生活在与信息共存的世界?

我们生活在一个在社会群体中不断制造自己个体性的世界。一方面,我们希望通过自我的角度、兴趣以及能动性支撑在现实之上,另一方面,我们还要通过人、事、物、信仰等构成的依附关系不断形成复合的社会身份。

没有人是社会的孤岛,信息始终要从四面八方涌过来。因此,我们在分析“信息焦虑”的同时,需要思考使我们焦虑的到底是因为信息载体,还是信息本身?而对于信息载体,到底指的是一切媒介,还是专指数字化媒体?因为能够承载与让我们获取到信息的不仅只有社交媒体,就算是远离社媒,还有非常丰富的渠道供你选择。例如,有网友给出了“解构网路依赖的降维方式”——

1. 广播,给予在线的陪伴感。播音的口语受过专业的对象感训练,语调不会让人感到烦躁;

2.电子书,可以离线阅读,并建议将书页切换成以上下滑动的翻页模式;

3.音乐,多数音乐App都能做到下载,离线收听;

4…….

更开阔来讲,媒介甚至都不需要区分线上与线下,按照约翰·杜海姆·彼得斯(John Durham Peters)在《媒介即存有》书中的观点:“媒介并不只是各种各样的信息终端,它们同时也是各种各样的代理物,从广义上理解媒介,它不仅进入了人类社会,而且进入了自然世界;不仅进入了事件,而且进入了事物本身。”在他看来,身体、语言、书写以及自然的万事万物都是媒介。这样想来,人与信息如何和谐共处似乎充满了无尽的可能性与想象力。

正如消费极简主义并非切断人与商品社会的连结,而是倡导以清醒的姿态进行必要消费。数字极简主义也不需要非要通过删掉或注销的方式表达态度,真正的理性可能是能够在热潮中坚持保持理智,保持独立思考,或者是在短暂的信息脱敏之后依然积极识别有效信息,保持内心对外部世界未知的渴求,或者是选择退档,在广阔的数字世界中寻求另外舒服的栖身之所,重新开始与整个社会的连结。

数字极简本身无法让你获得真正的快乐,但在过程中逐渐认识自己,更有可能找到内心真正想要的快乐在何处。始终有许多媒介方式能够让我们获取信息,始终有许多看待世界与彼此的方式并不需要依赖于技术的棱镜,这或许也是我们争取信息主动权与能动性的有力机遇。

参考文献:

[1] 叶倾城.(2020).面对庞大灾难死亡数据,人们会出现“精神麻木”?|疫情|灾难|精神麻木_新浪科技_新浪网

https://tech.sina.com.cn/d/v/2020-07-07/doc-iirczymm0947368.shtml

[2] Lilyann.(2021).人人都是数字仓鼠:我们为何越来越喜欢将信息存储到网上?https://mp.weixin.qq.com/s/l-YXDzdsYbycOxZcsEYNaA

[3] trifittfitf.(2021).网路依赖小解构https://www.douban.com/group/topic/185080834/?dt_platform=wechat_friends&dt_dapp=1