在Dynamicland,建筑就是计算机

副标题:这个计算研究实验室正在重塑计算机编程。

原文:At Dynamicland, The Building Is The Computer(2019)

走进奥克兰的计算研究实验室和公用计算机工作室Dynamicland,我首先注意到的是分布在几张工作台和厨房台面上的一系列项目。3D打印的数学雕塑、毛绒玩具、被拆解成零件的儿童玩具,以及连接树莓派的MIDI键盘。这里有足够的艺术用品可以和任何幼儿园的教室媲美:马克笔和蜡笔、胶棒、橡皮泥。墙上贴着巨大的海报,标题是“Annotation of the Celera Human Genome Assembly”和“麦克斯韦方程讨论大纲”(Outline of the Discussion Leading to Maxwell’s Equations)。负责管理实验室的工程师兼设计师布雷特·维克托(Bret Victor)喜欢这些信息丰富的海报,因为它们让我们摆脱了玻璃长方形屏幕的束缚。

在大楼的一角,有一个图书馆。这些书以STEM为中心,但深入到艺术和人文学科。茶几上放着一份《贝尔系统中的工程和科学史》(A History of Engineering & Science in the Bell System),一面墙上贴着一张海报,上面写着“Every Representation of Everything (in progress)”,展示了不同的乐谱系统、手语、数学表达式、化学符号的例子。

Dynamicland是一家非营利组织,居于学术研究实验室和硅谷创业公司之间,介于物理和数字之间,介于计算的遥远过去和未来之间。这里的研究人员正在发明一种新的计算媒介。

什么是计算媒介——是如何发明的?

在谈这个问题之前,让我们来看看一个古老的媒介:地图。看地图是一项复杂而独特的人类技能,对于小孩子来说根本不是显而易见的。你抽离自身,飞向天空,抛弃你已经习惯了一辈子的视角。你的想象将弯弯曲曲的蓝色线条和绿色阴影变成从上面看到的小溪、山脉和森林。在你的脑海里,把所有这些都集中在一起,你就能描绘出周围的环境。

而且画地图也不一定要做专业制图员。一个孩子用蜡笔和餐巾纸就可以画出他们的街区,包括秘密藏身处、朋友家、公园和溜冰场。这就是物理媒介相对于数字媒介的美妙之处:你可以用任何你能找到的东西来创造它。在餐巾纸上画画。用棍子在沙地上画画。媒介是开放的,可以进行广泛的即兴创作。

然而,数字媒介往往比较僵化。商业应用迫使我们采用由少数设计者严格规定的媒介工作方式。例如,Instagram只有三个用于在照片上画画的画笔工具和五种字体。超出这个范围的创造性、灵活性是可能的,但需要更多的努力。

当然,每种媒介都有极限。最初的解放最终会变成限制我们表达和思想范围的牢笼。因为每种媒介都有局限性,所以总是有机会发明新的媒介,扩展我们理解周围世界的能力,交流的能力,解决文明的主要问题的能力。

我们今天使用的很多东西都是模拟过去的延伸:电子邮件、电子书和数码照片或多或少都是从实体信件、书籍和照片中直接延续过来的。这种趋势已经渗透到硬件产品中:我们用200美元的数字笔和1000美元的平板电脑替代了了0.05美元的铅笔和0.005美元的纸张。通过将铅笔和纸张的使用方式带入数字领域,我们骗自己不去发现全新的方法。

这就是Dynamicland一直在寻找的:新方法。只能在计算机和电子学的基础上发展起来的媒介。

新媒介的发明是一个反复出现的“先有鸡还是先有蛋”的困境;媒介和由媒介创造的作品之间的长期推拉关系。上世纪70年代,施乐公司的帕洛阿尔托研究中心(PARC)发明了Smalltalk编程系统,每个2-4年的研究周期遵循相同的步骤:

- 用该语言构建应用程序

- 基于这种经验,重新设计语言

- 在重新设计的基础上建立一个新的系统。

在十年的时间里,研究人员经历了五个这样的周期,然后发布了Smalltalk的第一个公开版本。它成为一种开创性的编程语言,最流行的现代编程语言,如Python和JavaScript,吸收了从Smalltalk开始的主要思想——如面向对象编程和反射(reflection)。Smalltalk的图形用户界面成为麦金塔(Macintosh)界面的基础。

Smalltalk研究团队由计算先驱艾伦·凯(Alan Kay)领导。凯是一个具有远大理想和技术专长的人,他是一个天生的老师,充满魅力,充满关于创新的伟大故事和轶事。他一生的工作是为孩子们创造一个动态的计算媒介(dynamic computational medium)——和动态的读写能力(dynamic literacy)。20世纪60年代末,凯用硬纸板制作了一台笔记本/平板电脑的早期原型,这比实际生产早了几十年,他称之为“一款适合各年龄儿童的个人电脑”。

几十年来,凯辗转于苹果和惠普等大公司的高级研究部门之间,最近他有了自己位于洛杉矶的研究机构——视点研究所(Viewpoints Research)。在他的演讲中,他认为,能够真正造福人类的关键的长期研究的条件很少发生在公司内部,因为市场对季度财务报表的痴迷。为了取得真正的进展,研究需要受到保护,不受其影响。

2013年,凯开始和维沙尔·西卡(Vishal Sikka)合作,创建一个新的实验室,以施乐PARC的精神重塑计算。维沙尔·西卡(Vishal Sikka)致力于实现凯的愿景,作为SAP的首席技术官,他有资源来资助它。该实验室被称为通信设计小组(The Communication Design Group,CDG)。凯聘请了三名主要研究人员:丹·因戈尔斯(Dan Ingalls)、维·哈特(Vi Hart)和布雷特·维克托(Bret Victor),在旧金山为他们提供了空间和时间。

布雷特·维克托(Bret Victor)在苹果的工作影响了iPad和Apple Watch,对他来说,施乐PARC、贝尔实验室和其他机构在20世纪60年代和70年代长期研究的黄金时代似乎已经过去。但当凯找到布雷特·维克托(Bret Victor)和其他研究人员组建CDG时,很明显有一个火炬要传递,每个研究人员都将他们自己的观点融入其中。

受凯愿景的启发,维克托很快发现发明新的动态媒介(dynamic media)是他生来就要做的工作。多年来,维克托得出的结论是,人们迫切需要摆脱许多关于什么是编程以及谁有权编程的基本假设;这些假设在40年前就已经沉淀在技术的沉积层中,此后几乎没有改变。

如果我们希望未来每个人都能像在餐巾纸上画地图一样轻松地进行编程,不仅仅是专业的程序员可以使用计算的全部能力,我们可能需要重新想象编程本身。

传统上,编程语言存在于一个神圣的三位一体之中:语言、工具和操作系统。三位一体让程序员成为通用工具集的主人,可以在多种语言中使用。正如C++的创造者比雅尼·斯特劳斯特鲁普(Bjarne Stroustrup)在《C++的设计和演化》一书中所写,“对于大多数工业用户来说,编程语言只是一台大得多的机器中的一个齿轮,这种需求是极其重要的。”他将C++的广泛吸引力归因于其融入三位一体的能力。当语言可以很好地结合在一起时,这对专业程序员非常有帮助。对可互操作语言和通用工具的渴望是三位一体的基础,任何试图突破的语言都不太可能变得非常流行。

因此,今天大多数专业程序员每天都在80列宽的命令行界面中编辑文本文件,该界面最初设计于20世纪60年代中期。而大多数人甚至都不质疑这一点。但是有一种以维克托为天然中心的程序员亚文化,他们认为,由于对三位一体的近乎普遍的承诺,编程正处于一个黑暗时代。

我们需要突破三位一体的编程系统,让人感觉充满活力和流动性,并且更接近大多数人关心的领域。电子表格提供了另一种选择:它们提供了一个可以提供即时反馈的环境,在这个环境中,代码和数据在一个图形界面中共存,其语言非常适合常见的表格数据问题。Scratch 是麻省理工学院为儿童开发的一个流行的编程系统,专门用于游戏和创造。

学习编程就是要学会解决问题,同时探索计算机和软件所具有的特殊创造力。编程使信息成为一种有生命的东西,能够在系统中流动,并适应各种过程和模型。它允许信息跳舞。它可以比神圣的三位一体所提供的东西更美丽、更好玩、更人性化、更容易接近。

2013年,CDG与SAP的维沙尔·西卡(Vishal Sikka)和他的团队合作,在他们和 SAP 之间建立一个隔离层,这样研究就可以进行了。他们做出的许多决定都需要SAP政策的例外和变通:他们想要自己的办公空间,他们希望研究人员保留知识产权,等等。在SAP这样规模的公司里,即使有首席技术官的支持,简化繁文缛节对维克托来说也很累人,他承担了很多工作。与此同时,他必须弄清楚如何创建一个研究实验室,找到并设计一个空间,建立一个团队,并规划研究本身。

工作有了回报,2014年是硕果累累的一年。维克托聘请了四名研究人员与他一起工作,他给予他们自主权,让他们在一个广泛的议程范围内从事自己的个人项目。早期的项目包括托比·沙奇曼(Toby Schachman)的ShaderShop,它允许人们以可视化地方式而不是代码方式创建低级图形程序;格伦·基奇瑞(Glen Chiacchieri)用美国公共广播公司(PBS)的纪录片《矢志不移:美国民权运动》(Eyes on the Prize)做了一个视频实验。

研究人员认为他们至少有5-7年的资金。银行里有充足的资金,这项研究可以是探索性的,也可以是好玩的。没有让任何东西上市的压力。研究人员可以放下弥漫在创业文化中的快节奏生产力的表现,按照自己的自然节奏工作。他们可以遵循不太可能有任何结果的直觉。他们可以花很长时间安静地阅读,不受干扰地按照自己选择的方向做深度工作。而且,当灵感来临时,他们可以通宵工作——或者连续工作几周——研究一个新的原型。

所有这些空间和开放至少引发了一次生存危机。格伦·基奇瑞(Glen Chiacchieri)是一名从麻省理工学院媒体实验室招聘来的年轻软件工程师,起初,为维克托工作似乎是一份理想的工作。但知道自己绝对可以从事任何工作后,他对自己的价值观产生了深深的质疑。这造成了很多焦虑,最终导致抑郁,在实验室的第二年,他有好几个月都在绝望地打转。“没有人告诉我该做什么,我必须自己决定人生中什么是有意义的。因为我非常认真地对待我的工作,这个过程对我来说非常困难,”他在最近的一篇文章中写道。最终,在经历了一系列服用迷幻药的迷幻之旅,以及在与同事关于存在主义的对话后,格伦·基奇瑞(Glen Chiacchieri)选择退出科技行业,成为一名心理治疗师。

2014年夏天,就在CDG成立的几个月后,维沙尔·西卡(Vishal Sikka)突然离开了SAP,实验室的探索性开放受到了阻碍。在失去了SAP的内部拥护者后,CDG的长期未来看起来并不明朗。

凯在很大程度上保护研究人员免受这种干扰。当时,维克托的团队正在创建一个名为“世界超级卡”(Hypercard in the World)的原型系统,它允许人们将超链接附加到物理对象上。

维克托和研究员罗伯特·奥肖恩(Robert Ochshorn)将实验室过去的所有工作都变成“世界超级卡”(Hypercard in the World)。用激光笔指向一个大“索引海报”上列出的项目或论文,相邻的显示屏会显示更多关于该项目的信息。另一项由May-Li Khoe完成的名为“塞伦盖蒂”(Serengeti)的项目,使用动物剪纸制作了一个关于沙漠动物的动态立体模型。参观者可以用激光笔指向一种动物,了解更多关于它的信息。

2014年夏末,CDG主办了一场游戏大赛(Game Jam),这是快节奏合作和多产的真正闪光时刻。实验室的朋友过来做了十几个“世界超级卡”项目。格伦·基奇瑞(Glen Chiacchieri)制作了一个名为“激光袜子”(Laser Socks)的派对游戏,使用激光笔,投影仪指向地板,人们穿着袜子跳来跳去。

在接下来的一年里,更多的探索性原型被制造出来。“我会做这些奇怪的艺术项目,”托比·沙奇曼(Toby Schachman)说。他主持了一个镜子黑客工作坊(Mirror Hacking Workshop),邀请人们用激光切割的镜子制作雕塑。当时,这似乎与研究无关,但经过思考,他对合作、眼神交流的力量、使用物理材料以及允许人们看到别人在做什么有了深刻的见解。他开始问,为什么计算机不能像这样呢?

与此同时,与SAP公司的关系逐渐破裂,到2016年初,CDG显然需要一个新家。大约在同一时间,维克托向他的团队明确表示,他们需要团结起来,建立一个单一的系统,而不是主要从事单个研究项目。几名研究人员不愿参与其中,于是离开了。

到2016年5月,凯吸引到了Y Combinator的总裁萨姆·奥特曼(Sam Altman)。他们在YC研究所内部创建了HARC(Human Advancement Research Community),并吸收了那里的CDG研究人员。萨姆·奥特曼(Sam Altman)慷慨地同意在他们等待其他承诺的资金到位时,自掏腰包资助HARC。

这种安排持续了一年多。2017年7月,就在HARC搬进奥克兰老城区一栋装修精美的大楼几个月后,萨姆·奥特曼(Sam Altman)突然取消了对该实验室的资助。

不清楚他为什么取消资助。在2017年2月的Y Combinator年度信中,他说维克托实验室的工作“仍然是我最关注的新技术之一”。但一位与萨姆·奥特曼(Sam Altman)关系密切的人告诉我,到7月份,他的兴奋已经从HARC转移到了另一个YC研究项目OpenAI,他现在是该项目的首席执行官。之后,凯去了伦敦,研究小组解散了。

然而,维克托的团队有一件事让他们坚持下去:就在他们得知HARC关闭的两周前,该团队的新编程系统——Realtalk ——已经迈出了第一步。以大约每秒一帧的速度运行,这更像是爬行,但这是一次非常令人兴奋的爬行。

Realtalk背后的想法融合了所有从过去的项目中吸取的教训,比如“世界超级卡”(Hypercard in the World)。研究人员——乔希·霍洛维茨(Josh Horowitz)、卢克·伊恩尼尼(Luke Iannini)、托比·沙奇曼(Toby Schachman)、宝拉·特(Paula Te)和布雷特·维克托(Bret Victor),以及弗吉尼亚·麦克阿瑟(Virginia McArthur)——花了一年时间设计了新系统,花了两个月时间将其投入使用。

受新系统的潜力所鼓舞,维克托的研究小组选择自己走出去,接管HARC的奥克兰空间,并开始为自己筹款。

在去年哈佛大学的一次演讲中,维克托列出了研究中的三个主要设计原则,并将其融入到Realtalk中:

- 媒介应该是公共的和可获得的。人们应该通过感知来学习和协作,而不是假设一个单独的、孤立的用户坐在一台带键盘和鼠标的笔记本电脑前。

- 媒介应该让人们用身体思考,因为我们不仅仅是手指和手。

- 媒介应该扩大人们的能动性,解放他们的创造力;而不是成为一个由公司定义并强加给人们的具有有限功能的应用程序。

Realtalk不是在计算机中模拟纸张和铅笔等东西,而是赋予世界上的日常物品计算价值。建筑就是计算机。空间是一流的实体——是计算的基石。数字投影仪、照相机和计算机不显眼地安装在天花板上,在桌子和墙上为项目和协作创造空间。大部分软件都是打印在纸上,运行在纸上。但更深层次的想法是,当系统识别任何物理对象时,它就变成了计算对象。

几位研究人员以前从未创建过如此完整的、低层次的系统。这缩小了他们的关注范围,并给团队带来了一种一致的感觉,使他们能够及时开始筹款。

银行里只有几个月的现金,他们做出了权衡。团队没有追求概念上的完美纯粹和深度灵活,而是专注于为资助者打磨他们的东西。

如今,Realtalk项目已经占据了建筑的大部分——每一个项目都由纸和光组成。桌子和墙壁被五彩缤纷的彗星、雨水、青蛙、章鱼、拼图、图表、时钟和地图照亮了。一个由宝拉·特(Paula Te)设计的名为“世界节拍”(Beats of the World)的音乐编曲器可以让你用符号设计有节奏的循环。奥马尔·瑞兹万(Omar Rizwan)的GeoKit是一个巨大的交互式地图。

我坐在一张桌子旁,将键盘指向一个标有 "代码编辑器 "(Code editor)的纸张,出现一个编辑器。

我按下Control-P,一台激光打印机吐出一页纸,上面写着我的程序。

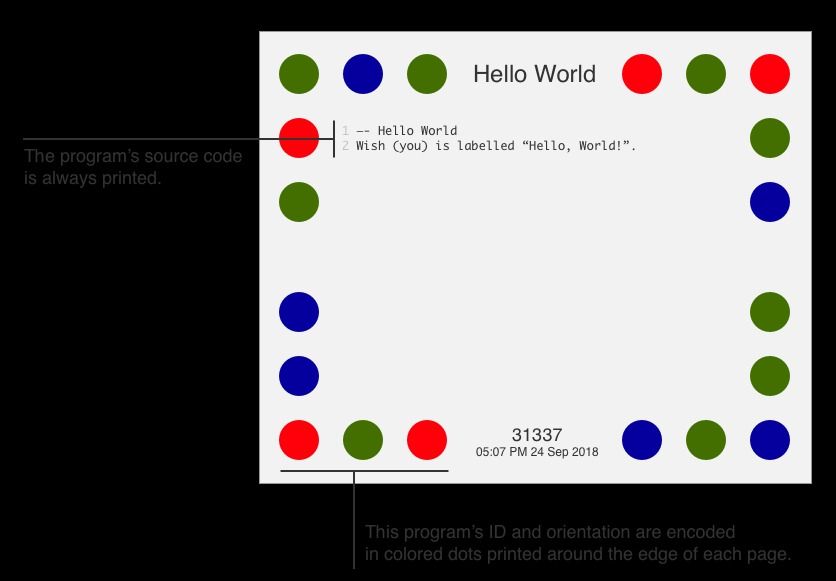

“Hello, World”的页面是这样的:

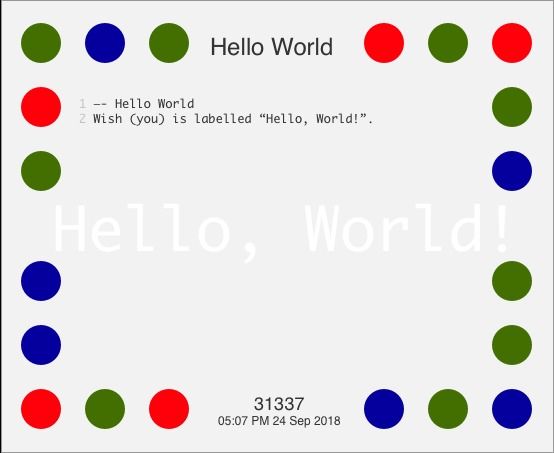

将此页面放在任何表面上,你会看到它的输出投射在上面:

只要它在桌子上,它就在运行。把它翻过来,它就会停下来。

纸张可以被切割、闪光、压印、撕扯、贴胶带、装订和潦草地书写。它可以粘在旋转器上,制成微型书,或者折成折纸,在桌子上弹来弹去。这是一个很好的原型格式。孩子们喜欢它。大家都爱。它会立即引发新的想法。

Realtalk项目通过在纸张上编写一个或多个程序,并将它们排列在一张桌子上来实现。纸张之间可以很容易地相互交流,使创作和互动变得简单。

除了纸,还有点。计算机视觉算法识别出巧克力豆,小的标志,甚至涂好的指甲都可以作为点。想要滑块控件?用记号笔画一条直线,在纸上画一个点,然后用手指滑动。或者在冰棍的末端粘一个点。

将Realtalk的整个源代码打印出来,贴在几块滚动白板上。开发人员用于打印和调试的工具挂在木板上,就像在木工车间里一样。项目被塞进活页夹和塑料盒子里,标签为晚餐聚会游戏、彩虹画布、形状循环和放射状动画。人们通过例子来学习,阅读贴在空间周围的页面,翻阅可以在任何表面上运行的环形教程杂志。

当你把一个页面放在桌子上时,上面的代码是持续运行的。当你进行修改时,反馈是即时的。有种难以形容的与代码共舞的感觉。很容易找到快速进步的满足感。它最大限度地提高了思想的流动性。我经常对从bug和怪异中产生的新想法感到惊讶。我放下了“应该怎么做?”当我朝着我想要的方向前进时,考虑到这个过程的意外惊喜。

Realtalk程序不断被重新混合和传递。它们成为实体的备忘录,并被重印、复制和修改。我用一个附在旋转器上的简单的神奇八号球页面实现了这一点。我想都没想就写了下来,把它放在桌子上,几周后我回来时,我在空间里发现了它的几个混合版本。具有情感力量或普遍实用性的页面似乎会扩散。

"公共性和可获得性 "原则是实验室仍有大量工作要做的地方。这是个难题。展出的大部分主要项目都是由个人研究人员完成的,而不是一个小组。几名研究人员都是从小自己编码的程序员,这是一个很难打破的习惯。独自编码很有诱惑力。

他们有选择地邀请谁来实验室,何时(以及如何)分享研究本身,这是有道理的。他们对自己的语言和工作方式被硅谷和brogrammer文化污染很敏感。同时也存在着一种紧张关系,一方面是为了让研究能够在安全的实验室环境下进行,另一方面是为了创造一个社区空间,让媒介能够在设计的过程中与各种各样的人交流。“我们必须开放这项研究,让更多的人参与进来,帮助我们塑造它,这样它就不仅仅造福于那些有幸成为程序员的人,”宝拉·特(Paula Te)说。“作为一个非白人非男性的视角一直被忽视的人,我的目标是让那些没有被主流文化所代表的人成为发明新媒介的一部分。”

鼓励开放社区的一个因素是:Dynamicland是唯一一个你可以去做Realtalk项目的地方。我无法独自在家做这个项目。Realtalk没有GitHub。我在Dynamicland的时间感觉很宝贵,这种珍贵似乎提高了我的创造力。也许这就是在PC时代之前,大学计算机所带来的感觉。

Realtalk是未来吗?不是,从更大的角度来看,这只是一次迭代。这是一个建议:也许通过回到绘图板,重新设计更深层次的东西,我们可以逃离命令行的黑暗时代,计算能力本身可以变得更容易获取和共享。

维克托的梦想是能够在一个由计算驱动的房间里体验一篇完整的科学论文,或者整个全球供应链。用比单一屏幕更丰富、更深入的方式探索数据。在最存在主义的层面上,他希望这项研究可能有助于避免人类灭绝。如果我们能够更广泛地理解我们世界的复杂性,我们将处于更好的长期地位,以减轻可能威胁文明的风险。

2019年初,在一年中最冷的一天,我步行去马萨诸塞州剑桥市布雷特·维克托(Bret Victor)的公寓见他。我走过IDEO位于哈佛和麻省理工学院之间的剑桥办公室。像 IDEO 这样的设计公司出售一种研究风格,承诺向蓝筹客户提供新的想法。外墙涂着几何形状和鲜艳的颜色,象征着适度的创造力。上面说,我们很好玩,但很认真。我们会帮助你安全地进入一些新的创意领域。我们会带来最好的设计思维和快速原型设计。我们保证不会太野。

相比之下,Dynamicland似乎珍视完全的知识自由。当我在2018年初的一次开放日上第一次参观实验室时,我想到了鼎盛时期的儿童电视工作室(Children's Television Workshop):反主流文化、研究支持、颠覆性、实验性、有时辉煌,但总是资金不足。几个不知疲倦的发明家夜以继日地投入工作。随便打开一个抽屉,你会毫不惊讶地发现里面有一堆滚动的玩具眼球。

维克托去年秋天离开了湾区,正在休假,从实验室多年的筹资和管理中恢复过来。他带着温暖的微笑在前门迎接我。虽然维克托在湾区长大,但他在这里似乎很自在,离麻省理工的校园只有几步之遥。

我们谈话时,他喝着一瓶水。他对计算机历史有广博的知识,他喜欢讲那些故事。他告诉我,20世纪50年代中期,麻省理工学院围绕TX-0计算机出现的黑客文化。TX-0就在模型铁路俱乐部(Model Railroad Club)的大厅里,一些铁路迷发现他们可以在深夜独自使用计算机,因为研究人员经常睡过头,错过了他们的使用时间。第一个已知的文字处理机就是在那里诞生的——它被称为“昂贵的打字机”(Expensive Typewriter),因为每个人都认为用一台价值300万美元的计算机来写学期论文是荒谬的。

作为一名终身软件工程师,听着维克托的故事,我感到一丝尴尬,因为我从来没有非常深入地研究过计算机科学的历史。

我们最终聊了几个小时。当他开始给我讲实验室的故事时,我感觉到他一直在寻找一个有同情心的倾听者。六年过山车似的经历的某种宣泄。

他似乎累了。CDG是他的第一个管理角色。对于一个多产的创造者来说,这是一个巨大的转变,需要大量的精力和个人成长。他必须拥有制作情境(context-making)的背景(Dynamicland),并为情境(context)本身(Realtalk)做出贡献,同时还要梦想——但几乎没有剩余的时间来制作——情境中的项目。

这显然是他一生的工作。他在讲述关于Dynamicland的故事时,经常露出狡猾的笑容,看起来就像一个知道自己做了一件非常聪明的事情的小男孩。我们谈论了很多他所做的情境建设(context-building)工作,他说他试图把Dynamicland当作一个生物隔离设施。他担心创业者从研究实验室偷来的半生不熟的想法已经造成了太多的损失。“对一个深刻的想法进行大规模的、表面的处理,在那之后就不可能看到这个深刻的想法了,”他说。(The thing about taking a deep idea and making a mass-produced, superficial treatment of it, is that after that point it becomes impossible to see the deep idea.)

他向我讲述了史蒂夫·乔布斯从 Smalltalk 团队中提取图形用户界面的想法并应用于麦金塔(Macintosh)的故事。在Smalltalk中,图形用户界面用于对计算机进行编程。面向对象编程的最初概念完全是图形化的——屏幕上的对象代表程序中的对象。这是一个很深奥的想法。但是在麦金塔上,图形用户界面根本无法对计算机进行编程。为了将第一台麦金塔电脑推向市场,乔布斯将Smalltalk的深层思想进行了肤浅的复制。

维克托对深层思想的珍视是他最大的优点,也是他最大的缺点。这给了他创造Dynamicland环境的目标和能量,并使他能够长期致力于自己的深层想法,以美丽的方式把它们带到生活中。然而,风险在于,没有任何事情被认为是完成了,因此没有任何事情被分享。或者说,每一次分享都是临时的。他似乎非常希望被理解,以至于他的思想表达永远都不够深刻。

通常一个人不会同时扮演发明家和演奏家。莱斯·保罗(Les Paul)发明电吉他是为了给他流畅的爵士乐带来更多的温暖,他从来没有预见到吉米·亨德里克斯(Jimi Hendrix)会如何使用它。布莱恩·伊诺(Brian Eno)在他1996年的日记《A Year with Swollen Appendices》中写道:“吉他的超负荷意味着打破设备框架——做一些无法控制的事情——这为一个人的表现力调色板增加了全新的一面,因为现在一个人可以把可以控制的事情和‘不能’的事情并列在一起。”

维克托是扮演莱斯·保罗(Les Paul)的吉米·亨德里克斯(Jimi Hendrix),这里有一种张力,使他很适合在媒介发展的过程中忍受产生和打破的循环。

他不会像一个初创公司创始人那样,通过寻找市场潜力来缓解工作的无休止性。非营利研究实验室的压力是不同的:他们需要以一种邀请合作和资助的方式展示研究成果。但是维克托和他的团队已经在筹款上筋疲力尽了,这需要大量的时间和精力。此外,他对一个研究周期何时结束有自己的感觉,他不想让资金来决定。

然而,这可能是他所需要的。资金的起伏是推动Dynamicland发展的重要因素。实验室受益于外部问责,以控制非常个人化的创造性研究工作,自2013年以来,Dynamicland在创造性产出方面有很好的记录,尽管维克托似乎不喜欢成为大型演示或展示的焦点。这项工作在科技界引人注目。Dynamicland受社交媒体的喜爱,访问者忍不住会在网上发帖说Realtalk有多棒,所以这个项目在互联网上有自己的生命。

但是这项研究将如何面向更多的受众呢?它的影响能否被设计或者甚至操纵,还是完全不在他们的掌控之中?

“我不知道面向更多的受众的解决方案是什么,”他说。“也许需要一百年。从印刷机的发明到书籍成为大众文化的一部分,需要一百年的时间。”

后来,他告诉我,他们有计划。2019年7月,Dynamicland开始开发他们编程系统的下一个迭代——Realtalk-2020。

在风险投资家的视野中,技术创新发生在整个创业生态系统的进化过程中。经历了许多生死和收购的循环。但是,如果每家初创公司都在完全相同的跑道和产品市场契合度的约束下运营,这就抑制了Dynamicland培养的那种刻意的创造力。我们需要更多像Dynamicland这样的组织,占据创业公司和学术研究实验室之间的空间。这些地方是为了在更长的时间内实现梦想而设计的。

回到旧金山的家中,我不禁想知道研究人员给这项工作带来的内在动机。如果研究是非常开放的,那么也许一个研究者的工作只有在他们解决了自己的核心困境之后才算是“完成”了。格伦·基奇瑞(Glen Chiacchieri)希望帮助人们感受到更多的快乐,这一发现使他接受了心理治疗培训。托比·沙奇曼(Toby Schachman)如此在意Realtalk中的眼神交流和有趣的协作,因为他希望感受到更多的联系。宝拉·特(Paula Te)希望创造一种真正尊重多样性的媒介,因为她想在计算研究领域感受到更大的归属感。

维克托呢?

几千年来,经验证据和自下而上的科学发现逐渐从传统的自上而下的宗教教义中占据了一席之地。我们认为未知或神秘的东西在不断缩小,即使宇宙的规模意味着缩小的形式是∞-x,其中∞是浩瀚的未知,x是人类知识的全部。

从表面上看,维克托似乎对跟随伟大科学家和研究人员的脚步扩展x最感兴趣。但是他内心的动机是什么呢?

扩展意识的欲望。更“融入世界”。体验现实的全部复杂性。探索空白空间的创造潜力。摆脱同龄人的思维局限。冲破表象的牢笼。

巧合的是,这些是印度精神哲学家克里希那穆提在20世纪中期关于精神启蒙的论述的主要主题。

克里希那穆提艰难地代表分歧的∞一方发言。他对灵性有一种超理性的观点,他不信任宗教和意识形态,他提倡严格的经验主义自我探究。当维克托探索外部世界的表征、模拟和建模时,克里希那穆提要求我们有条不紊地、内在地放下所有的表征和概念。

“[心灵]能够自由、空虚吗?”克里希那穆提写道。“只有了解它所有的投射和活动,而不是时断时续,而是日复一日,时时刻刻,它才能是空的。然后你会发现……创造性空的状态不是一个需要培养的东西——它就在那里,它暗暗地来,没有任何邀请,只有在那种状态下,才有更新、新的和革命的可能性。”

维克托想体验一下革命性的∞。他似乎在进行精神上的探索,寻求艾伦·凯称之为“a kerpow”的洞察力。一个通向新维度的开端。因为比起任何深刻的思想,在完全超越思想的土地之外的某个地方,有一个丰富的、无边无际的地域,从来没有被绘制出来,尽管我们已经尝试了几千年。