死刑、犯罪与正义

死刑、犯罪与正义:谋害江歌的陈世峰是否该杀?

(旧文,作于2018年1月10日,首发于“腾讯·大家”)

一、废减死刑的趋势,以及常见的疑虑

陈世峰杀害江歌案,可能是2017年中国网民关注最持久、争论最激烈的社会新闻。随着年底日本法院一审定谳、陈世峰获刑二十年并放弃上诉,此案热点已过,很快淡出了人们的视线。但与过往其它热点一样,陈世峰案背后也隐藏着不少重要而深刻的议题,公众对这些议题的关注诚然需要热点话题的刺激作为契机,相关讨论和反思却不应在围观人群散去后戛然而止。

和分手暴力与性别规训的关系一样,死刑的适用范围也属于此类值得持续探讨的议题;这在一审判决结果出炉后的各方反应中,表现得极其明显。从江歌的母亲,到许多关注此案的中国网友,都难以接受法院竟然没有判处陈世峰死刑,进而对日本的司法体系发生失望与质疑。然而对日本检方及法院来说,二十年监禁已经属于重判,远远超出事前多数媒体求刑十二到十五年的预期。毕竟日本虽然并未废除死刑,但在司法实践中秉持少杀慎杀原则,从1993到2017的二十五年间一共执行了112起死刑,平均每年只有4.48起;基本上,只有谋害多人或杀人手法极其残忍恶劣者,才会被日本法院判处死刑,而陈世峰的作案情节确实达不到这样的量刑标准。

日本的情况并非孤例。截至2016年,全世界已经有103个国家正式废除了死刑,还有37个国家虽然并未完全废除死刑,但死刑的适用范围极其狭窄(比如只适用于战争中的罪行)且在过去十年内无人被判处死刑。至于其余55个持续性地执行死刑的国家(比如日本),绝大多数都在实践中遵循了少杀慎杀的原则;事实上,在排除掉中国、朝鲜、越南、埃及等少数几个不公开死刑数量的国家之后,2016年全世界近一千例确认执行了的死刑中,约有百分之九十是由伊朗、沙特、伊拉克和巴基斯坦四国包揽。

废除死刑或至少尽量减少死刑的政策实践,也与过去几十年间世界各国的民意变化趋势相符。尤其在二十一世纪以来的民调中,越来越多国家的主流民意已经从支持保留死刑变成了支持废除死刑;即便在主流民意支持保留死刑的国家,多数人也往往主张将死刑适用范围收缩到军队屠杀平民、大规模恐怖主义袭击、连环杀人案等极少数“罪大恶极”的行径上,而不是泛泛地用于谋杀等传统上的重刑罪。就连制造了2013年波士顿马拉松爆炸案的凶手查尔纳耶夫(Dzhokhar Tsarnaev),在其庭审期间,仍有62%的波士顿居民主张以终身监禁作为对他的惩罚,只有27%支持实施死刑。这与中国网络舆论一边倒支持死刑的态度,形成了鲜明的反差。

当然,存在不等于合理;就像死刑在历史上的广泛存在并不能构成支持死刑的理由一样,当今世界反对死刑的潮流,本身也并不能构成反对死刑的理由。要想说服尚未经过死刑存废之争洗礼的公众,反对死刑者必须回应各种常见的疑虑。譬如此次陈世峰案判决后,便不断有人质问:杀人偿命难道不是天经地义?陈世峰不死,如何能还江歌母亲一个公道,如何能告慰江歌在天之灵?杀了人却不需要付出生命代价,这样的判决岂非对其他潜在凶手的鼓励?陈世峰如今才二十多岁,刑满出狱时正值壮年,万一继续作恶怎么办?等等。

这些质问,反映的其实是人们关于刑罚的意义——以及死刑如何实现这些意义——的直觉。因此,要解答对于废减死刑的种种疑虑,也就不得不从刑罚的意义说起。

我们为什么要在司法体系中设立刑罚制度、对罪犯加以惩处?概而言之,有三方面的理由:一曰惩报(retribution),即确保作恶者“一报还一报”地承受与其罪行相匹配的痛苦,籍此实现法律对公平的追求,同时也向受害者或其亲友表达道义上与情感上的支持;二曰震慑(deterrence),即通过“明正典刑”、“杀一儆百”来展示法律的威严,令有意作奸犯科者不敢轻举妄动,从而降低一个社会的犯罪率;三曰改造(rehabilitation),即借助惩戒的机会让罪犯认清错误、重新做人,为社会减少一个恶徒、增加一个良民。中国刑诉界有句耳熟能详的口号“惩前毖后,治病救人”,这所谓的“惩前”、“毖后”与“治病救人”三者,其实就分别对应于刑罚的三层意义。

二、改造与震慑:相比于终身监禁等其它惩罚,死刑效果不彰

在刑罚的三层意义中,“改造”显然与死刑最为格格不入。正所谓“人命关天”、“人死如灯灭”,死亡蕴含着独一无二的“生存终结性(existential finality)”:从死亡的那一刻开始,个体的存在与生活,以及在此基础上种种关于快乐、痛苦、回忆、梦想、际遇、关系的体验,均将无可挽回地一笔勾销。死刑一旦执行,便彻底抹杀了受刑者未来改过自新的可能性;即便有一些死刑犯在从判决到执行的这段时间内感到悔悟,但死刑一旦执行,便剥夺了悔悟后的他们将这种悔悟实现在正常生活之中的机会。我们愈是强调刑罚的改造意义,死刑的价值愈发成疑。

对此,死刑的支持者可能会提出两个诘难:首先,凭什么认为所有罪犯都有资格获得改过自新的机会?尤其是谋杀犯,既然自己蓄意剥夺了别人的生命,就怨不得法律剥夺自己的生命(以及连带的改过自新的机会)作为惩罚。其次,凭什么认为所有罪犯都有可能被成功改造、重新做人?也许有些人天生就不可救药,再多的惩罚也无法让他悔悟——对于这种人,难道不该一杀了之、以绝后患?

第一个诘难涉及刑罚的“惩报”意义及其正当性,我将在本文最后一节再行处理。至于第二个诘难,则存在诸多明显的漏洞。譬如,罪行的严重程度,和罪犯本人改过自新的可能性,两者之间并不存在任何直接的联系;若以后者作为死刑判决的依据,意味着不少罪行较轻者将被处死,而重案犯倒未必都适用死刑。再如,即便理论上确实存在“不可救药”的情况,也不意味着我们有能力、有办法确切地分辨出某个犯人是否属于此类;无论“累犯不改”的实际表现,还是“反社会人格量表”、“犯罪基因”之类生理指标,都远非可靠合理的判别依据。又如,即便犯人真的无法改造,也绝不等于应当被肉体消灭;就好比对于缺乏民事行为能力的精神病患,即便其暴起伤人,我们也只是加以收容看护、避免继续危及社会,而非以此为由将其屠戮殆尽——倘若将来技术手段真的发展到能够百分百确定一名重罪犯天生不可救药的地步,那时对这样的人,恐怕也要比照精神病患、加以收容看护,而不是令其承担天生缺乏能力承担的法律责任。

执行死刑对犯人改过自新并无裨益,但它是否有震慑潜在凶徒、令其不敢将犯罪计划付诸实施的作用?犯罪学界曾有一度对此意见纷呈,但近几十年来观点已经日趋一致。

美国国家科学研究委员会(National Research Council)在2012年的报告《震慑与死刑》(Deterrence and Death Penalty)中,对此前的相关研究进行了全面系统的梳理,结果发现,所有那些认为“死刑能够降低犯罪率”的研究,都犯了一个根本的方法论错误:它们显示的其实仅仅是“相比于不对重罪犯实施任何惩罚,死刑确实能够起到震慑的作用”,而我们真正想知道的却是“相比于其它惩罚重罪的常见措施(比如终身监禁),死刑是否能够起到额外的震慑作用”——毕竟没有人会否认刑法体系需要具有一定的震慑效力,而主张废除死刑者,也从来没有说要把终身监禁等其它刑罚措施一并废除、不对重案犯施加任何惩戒。

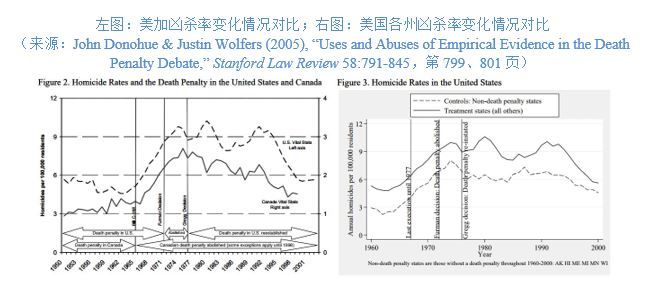

一旦选取了恰当的参照物之后,死刑支持者所设想的震慑作用便消失于无形了。以对美国死刑的研究为例。在过去几十年中,美国最高法院在死刑问题上态度反复,先是一律废除死刑(1972年Furman v. Geogia案判决),后又部分恢复死刑(1976年Gregg v. Georgia案判决);各州同样态度不一,一些州先后废除了死刑,另一些州迄今仍然在判决和执行死刑。这种时间和空间上的多样性,为研究死刑的震慑效应提供了最佳的样本;而跨时段、跨州的对比显示,各州凶杀率及其它暴力犯罪率起伏的步调和幅度,并没有因为死刑的存废而表现出什么差异。类似地,美国与加拿大(1967年起严格限制死刑适用范围)之间的长时段跨国对比,同样显示犯罪率涨落并不受到死刑存废的影响。

为什么死刑并没有想象中“杀一儆百”的威力?因为其它常见重刑的震慑力已经足够强大,导致死刑的边际震慑效用几可忽略不计。倘若某人的作案念头不能被其它常见重刑震慑,那么它基本同样无法被死刑震慑:比如有些凶手因为口角之争而暴起伤人,一时冲动下根本不及思考这样做需要承担的后果;又比如有些时候杀人是走投无路的选择,比如长期遭受家暴生不如死,忍无可忍但求解脱,早已将性命置之度外;当然,还有一些人在谋杀前进行了周密的计划,但盘算的无非如何掩盖行迹、避免案发落网,而不是落网之后究竟会判什么刑。没有人的思维方式当真会是:“看,陈世峰在日本杀了一个人,居然没有判死刑,只判了二十年监禁。太好了!我这就动身去日本杀杀人,吃它二十年牢饭,平白赚上一条命吧!”

细心的读者会发现,上述说法得以成立的前提是,人们普遍预期其它常见重刑(特别是监禁)在判决之后能够获得有效的执行。相反,假设一个社会实在法治不彰,以至于人人心知肚明:权贵子弟即便表面上被判终身监禁,也能凭借家中关系,没过两年就保释或减刑出狱;黑帮大佬就算一辈子坐牢,也能对狱卒耳提面命作威作福,并且继续遥控外头的帮派事务——那么监禁之类刑罚,确实对这部分人失去了震慑的效力;也怨不得普通人觉得,一旦抓住这些人赶快连夜杀掉,不让他们有任何机会徇私枉法逃脱制裁,才是上上之选。

然而这种想法同样有问题。在一个法治不彰的社会中,既然徇私者有能力操纵扭曲其它刑罚的判决与执行,我们凭什么相信他们无法同样操纵扭曲死刑的判决与执行?倘若你是一名为保权势蓄谋毒杀外国情人的高官贵妇,多半会被先判死缓再减为无期,倘若你是一名遭遇野蛮执法愤而刺死城管的街头小贩,等待你的就是斩立决的命运。除非撞上运动式严打,否则权贵子弟不难拿到“表现良好”的考评,获得从轻发落,而从来用不着亲手干脏活的黑帮大佬,也自有无数套让底层喽罗背锅顶罪的安排;可是运动式严打,一则倏忽来去不可持久,二则易于屈打成招滥杀无辜。指望靠“乱世用重典”的逻辑来支持死刑,既无法从根本上摆脱贵贱不同轻重有别的困境,又造成种种额外的负面后果,与法治前提下的“死刑震慑论”一样站不住脚。

三、惩报、同态报复、司法可谬性

无论“震慑”还是“改造”,强调的都是刑罚的效果;“惩报”则不然,关注的是内在于刑罚本身的公正性——用道德哲学的术语来说,“惩报”本质上是一个“道义论的(deontological)”而非“后果论的(consequentialist)”概念,反映了“惩报正义(retributive justice)”对刑罚的道义要求与约束。

与此同时,在这三方面的理由中,“惩报论”也最经常被用来支持死刑的设立和实施——毕竟“杀人偿命,欠债还钱,天经地义”这样的说法,的确非常符合我们关于公平与道义的朴素直觉。

但是仔细思考便会发现,惩报论(以及道义论)与死刑之间的关系,远比这种朴素的认知来得复杂。首先,单从刑罚需要体现“惩报正义”这一点,并不能推出具体什么模式或者什么比例的惩报才是公正的,而后者恰恰是围绕死刑的争论焦点所在。

我们很多人之所以认为“杀人偿命”是“天经地义”,其实是因为相信:“以眼还眼、以牙还牙”式的“同态报复(like-for-like retaliation)”,亦即将作恶者造成的伤害原封不动地施加到作恶者身上,乃是惩报正义最自然、最合理的体现;“杀人偿命”,只不过是将“同态报复”原则运用到对命案的制裁上而已。

问题是,将“同态报复”作为一以贯之的惩报原则,对于前法律时代自作主张的私刑而言或许还有落实的可能,但在任何公共化的、非人格化的刑法体系中却都是没有可操作性的。假设某甲横行霸道,无端打落了邻居某乙的两颗门牙,某乙告上法院;此时法院惩罚某甲的方式,绝不会是强迫其被某乙反过来打落两颗门牙(“以牙还牙”),而是判决某甲入狱服刑若干时间(并赔偿某乙一定费用),通过剥夺某甲行动自由的方式来实现“惩报”。类似地 ,刑法施加于强奸犯的“惩报”,绝不是找人来将其强奸一顿;施加于纵火犯的“惩报”,也绝不是将其活活烧死;等等。事实上,法律对绝大多数罪行的惩报,都是综合其恶劣程度等各方面因素,按照合理的比例“换算”为可通用于各类罪行的合理刑罚手段(比如年限不一的监禁)。

既然刑法本来就不以“同态报复”为一般性的指导原则,则基于“同态报复”原则的“杀人偿命”思维,自然也并不代表什么理所应当的刑罚模式。我们之所以直觉上认同“杀人偿命天经地义”的说法,恐怕只是因为我们觉得作恶者遭遇“一报还一报”的命运属于“活该”、不值得怜悯;但感性层面视这种命运为“活该”,并不意味着应该由法律来将这种“活该”加以制度化和正当化——比如也许不少人会觉得一个强奸犯遭到别人强奸实属“活该”,但这并不意味着刑法制度对强奸犯的惩罚应当是“授权执法者将他们一一强奸”。同样地,即便认为杀人犯被杀实属“活该”,也不等于说刑法制度对杀人犯的惩罚应当是“授权刽子手剥夺他们的生命”。

这里不免有人质疑:“同态报复”即便不能成为刑法实施惩报的普遍原则,难道就不能作为命案惩报的特殊模式?前面提到,死亡蕴含着独一无二的“生存终结性”;正因如此,谋杀案(蓄意剥夺他人生命)的恶劣程度,直观上似乎远远超过其它常见的刑事案件。就算对其它所有刑事案件的惩报,都可以根据其恶劣程度,成比例地换算为监禁年限,谋杀案的恶劣程度也仍然可能超出了这种换算的上限(终身监禁),只能采取“杀人偿命”的方式来实现。换句话说,至少对谋杀罪来说,其法律惩报的模式似乎不但可以、而且应当有别于其它普通的刑事案件,不是吗?

然而死亡的这种“生存终结性”,当真足以支持刑法采纳“杀人偿命”的原则吗?恐怕非但不能,而且恰恰相反,其至少为废减死刑提供了两个重大的理由。

第一个理由涉及到司法判决的“可谬性(fallibility)”:毕竟人类并不具有全知的能力,再严密的制度设计、再严谨的审讯过程,也无法确保证据的搜集与采信总是指向案情真相,因而无法完全避免冤假错案的发生。换句话说,只要设立死刑制度,就必然会有人冤死刑场,区别只在于这种“假阳性”的概率大小。

政治压力与刑讯逼供无疑会增加这一概率,聂树斌、呼格吉勒图等等都是耳熟能详的例子;但即便是在法治相对完善的社会,枉判死刑的情况也时有发生。美国最高法院已故大法官斯卡利亚(Antonin Scalia),曾在1994年的一份判决中,以涉嫌在1983年参与轮奸并杀害一名11岁女孩的死刑犯麦克考卢姆(Henry McCollum)为例,来“证明”某些人罪大恶极、“不杀不足以平民愤”;然而2014年的DNA检测却证明了麦克考卢姆(及其在同案中被判终身监禁的同母异父弟Leon Brown)实属无辜,幸好此时已被关押三十多年的他,由于旷日持久的死刑操作复核程序而一直未遭处决,才得以在有生之年洗刷冤屈、重获清白与自由。

如果说“惩报正义”要求法律程序尽可能追究每一个作恶者(降低判决结果“假阴性”的比例),那么它同样要求法律程序尽可能减少对任何无辜者的冤枉和伤害(降低判决结果“假阳性”的比例)。由于司法判决的可谬性,这两个要求之间必然存在张力,只能在实践中尽量合理地平衡取舍。废减死刑,正是考虑到死亡独一无二的“生存终结性”,而采取的平衡取舍之法:用其它刑事手段(比如长期或终身监禁)来替代死刑,既实现对作恶者的惩报,又为受枉者保留了及时洗冤、重见天日的一丝希望。倘若我们的确认为“人命关天”,就应当极尽所能地避免动用死刑。

四、惩报正义与人道主义:杀人犯应该被当作人来对待吗?

对于上述说法,想必有人追问:凭什么断定司法判决无法百分之百地避免出错?说不定随着刑侦技术的发展,我们终有一天能够完全复现任何案情的真相呢?退一步说,就算我们的确无法保证在所有案件的审讯上都不犯错,现实中也仍然存在不少证据确凿、绝无翻案可能的例子,那么凭什么就不能一分为二地处理,既避免将死刑运用于其它尚存疑点的命案,又对这些证据确凿的凶手判处死刑呢?——比如假设陈世峰的作案全程被摄像头拍下,或者假设他在庭审过程中失言,亲口承认自己是蓄意谋杀(而非失手误杀或者激情犯罪),这种情况下判其死刑,不就没有“枉杀无辜”的担忧了?

司法判决的可谬性,诚然放大了死刑与“惩报正义”之间的张力,却并非张力的根源所在。更深层的问题仍然是:蕴含“生存终结性”的惩报手段,究竟在什么意义、什么程度上合乎或背离正义的原则?——当然,“何为正义”,本身是一个历久不息的话题;不过就质疑死刑与正义的关系而言,我们并不必卷入错综复杂的各派正义理论之争,只需从后者已有基本共识的某些司法实践着手即可。

首先,随着人类文明的发展,绝大多数社会的刑法体系已经先后废除了曾经广泛存在的“肉刑”(砍手、削膝、割鼻、挖眼、阉割等导致永久肉体伤残的惩罚)与其它酷刑(譬如鞭刑、石刑、车裂、凌迟等等),以及“游街示众”等精神摧残。酷刑的残忍自不待言;肉刑在当时施加生理痛楚之外,还因为伤残的不可逆,而令受刑者回到社会后终身背负歧视、无法洗脱污名;游街示众,则旨在直接践踏犯人的尊严。尽管表现方式及程度不一,这些前现代刑罚手段的本质却是相通的:拒绝把犯人“当作人来对待”,并因此施以惨无人道的(或者说,违背人道主义原则的)凌虐。

诚然,死刑未必都以惨厉痛苦的方式执行(绞刑、斩首、凌迟、电椅、注射死亡等不同行刑方式造成的痛苦程度肯定有所差别),但这不意味着它并非一种不把犯人当作人来对待的刑罚。死刑与肉刑的相似之处在于,二者都构成了生存层面的不可逆伤害(而不仅仅是时间维度上的不可逆损失,比如监禁同样剥夺了犯人在正常社会生活的时间,但这种时间维度上的不可逆性是内在于所有事件、因此也内在于所有刑罚的)。肉刑的不可逆只是体现在生理伤残上,死刑的不可逆则更为彻底,来自蕴含“生存终结性”的死亡,对个体未来的存在与生活、及其改过自新的资格的一笔勾销——而把人当作人来对待,其中一个方面正是承认其作为道德主体的“能动性(agency)”,亦即理解道德概念与行为后果并据此自主行动的能力,以及作为道德主体运用这种能动性追求自我实现与自我改造的能力和资格。

然而为什么要废除这些不把犯人当人看的刑罚?凭什么认为,但凡违背人道主义的刑罚手段就是不合理的?倘若犯人本身是以惨无人道的方式行凶施暴,这种行为难道不足以取消其被别人、被法律当作人来对待的资格?同理,倘若一个人谋害了别人的性命、剥夺了别人作为道德主体继续运用能动性的机会,我们凭什么不能认为他因此放弃了作为道德主体继续运用能动性、追求自我实现与自我改造的资格?

前面已经提到,但凡公共化的刑法体系,都不可能以“同态报复”作为一般原则。这并不仅仅是因为其在实践中缺乏可操作性,也是因为某些同态报复的手段本身之惨无人道,超出了蕴含在正义概念中的人道主义原则所可以接受的限度。对强奸犯还以强奸、对虐待犯百般折磨、将伤人者砍成伤残、将纵火犯活活烧死,这些残忍的“一报还一报”,或许满足了受害者及围观者对施暴者“复仇(revenge)”和“报复(retaliation)”的心理需求,却并不能因此成为获得法律承认和承担的“惩报”。

惩报旨在实现正义,而复仇或报复却在此之外(或以此为名)掺杂了情绪的宣泄。正义的实现,内在地要求我们把受罚者当作人来对待:只有当受罚者能够被视为道德主体、能够理解并回应与正义相关的理由时,将其称为“惩报”才有意义(我们出门被树根绊倒、或被野狗吓着,可能会踢它两脚泄愤,却不会宣称这是在主持正义);同样出于这个原因,现代刑法并不会惩罚没有民事行为能力(亦即不足以作为道德主体承担责任、只能作为道德受体获得关爱)的精神病患。相反,以正义之名而行报复之实者,却拒绝将受罚者当作活生生的“人”来对待,而仅仅作为泄愤的对象和工具。

为了满足惩报正义的要求,刑法体系用以取代“同态报复”的“合理换算”原则,其换算的合理性,并不单单体现在罪与罚的换算比例上(避免轻罪重罚、重罪轻罚),也体现在换算所采用的刑罚模式上;而是否将犯人当作人来对待、而非仅仅将其当作泄愤的对象和工具,正是判断刑罚模式本身合理与否的重要依据。就算我们认为强奸、虐待、致人伤残等罪行再恶劣,也不会因此认为它们无法换算为特定年限的监禁,而需要采用罪行的同态模式进行惩罚。

这意味着上节提到的“谋杀罪的恶劣程度超出了监禁时长的换算上限”的论调,面临着如下的两难。一方面,假如谋杀罪比其它刑事案件(比如强奸)更为恶劣,便意味着将死刑作为惩报手段,比其它同态报复(比如对强奸犯执行强奸)的模式更为恶劣;由于后者已经超出了惩报正义的容许范围,因此死刑同样也超出了惩报正义的容许范围。反过来另一方面,假如死刑在惩报正义的容许范围之内,其恶劣程度便低于其它同态报复模式(比如对强奸犯执行强奸),但这也就意味着谋杀的恶劣程度低于其它刑事案件;而既然对后者的惩罚可以换算为不同时长的监禁,对谋杀的惩罚自然也并没有超出这种换算的限度。

死刑无助于对罪犯的改造和对潜在罪犯的震慑,又与惩报正义原则暗含的人道主义观念相牴牾。那么像陈世峰这样的杀人犯,究竟应当遭到怎样的惩罚呢?正如此次日本司法体系所做的那样:通过公开公正的庭审,和检方认真细致的证据搜集与交叉质证,令其杀人预谋大白于天下,无法靠伪装“一时冲动、后悔莫及”来逃脱法律的惩罚与世人的声讨;在程序正义基础上得到的判决,令其未来二十年间身陷囹圄,为失去自由与青春而懊悔。倘若狱中生涯能令他洗心革面、痛改前非,则可以说是正义得偿之余的额外收获。