数字空间里的中国民间自救,还能走多远?

「从北京清理到武汉疫情,数字空间中的民间自救都有哪些特征?未来,它还能走多远?」

“今天的工作计划是:对接海外的物资,清点口罩和防护服等物资的工作……”北京时间大年初二的早上7点多,我在朋友圈看到了一位民间公益人的状态。刚一睁眼,她就开始了忙碌的资源对接工作。

我在她的朋友圈里扫了几眼:她和几位朋友组织了物资对接的小团队,联系海内外有物资的个人和团队,协调将物资送到武汉及周边地区有需求的医院和个体。他们的行动小组组织井然,有宣传组、对接组、核实组……每条信息都确保图文并茂的形式,配以精美的海报。

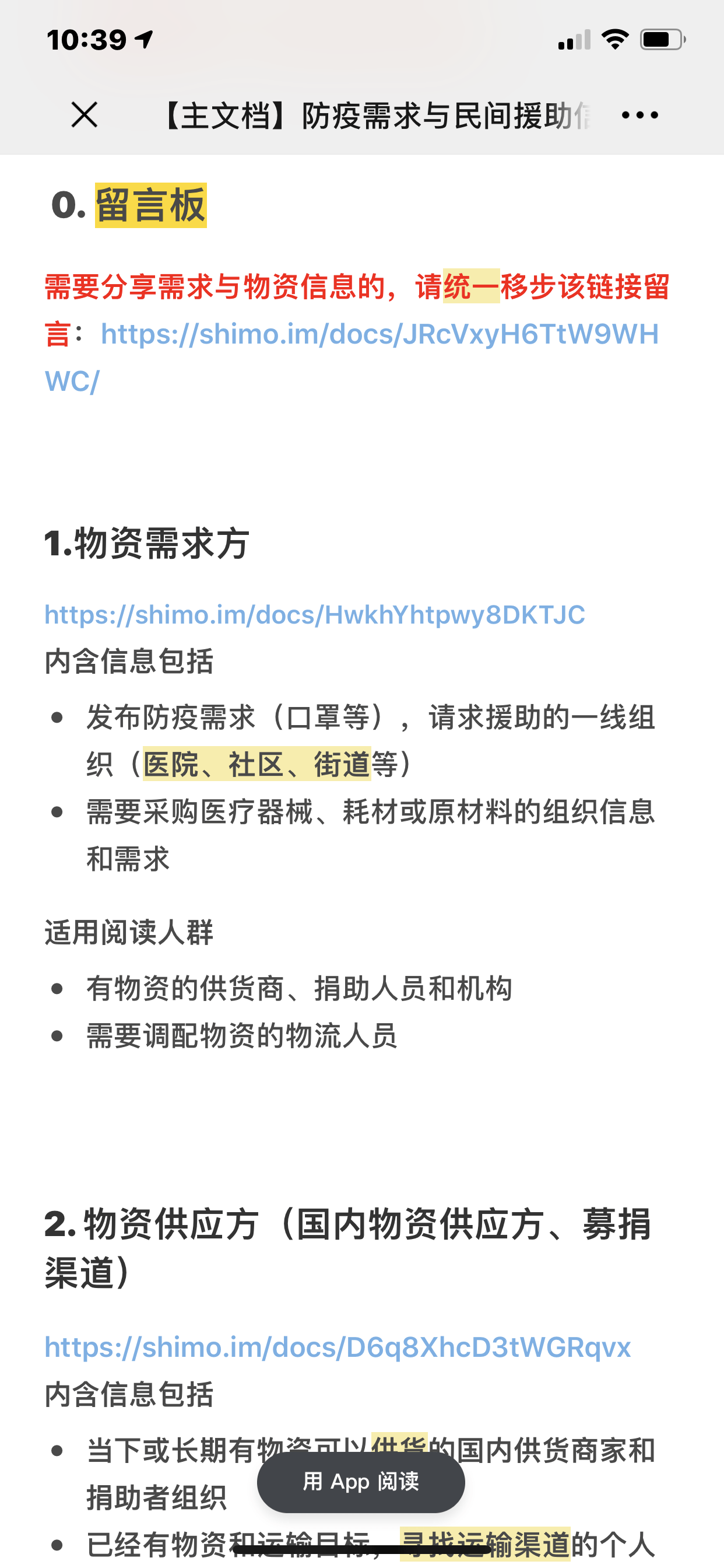

我又去逛了一波朋友圈,发现有不同的人都在不约而同地使用石墨文档、协作编辑可以向公众开放的信息文档。石墨文档是一款墙内的“谷歌文档”,可以向设定不同开放程度的编辑和浏览权限。这些民间自救信息文档中的,有的是医院求助信息汇总、物资资源整理、也有疾病数据的汇总、还有疾病预防的建议等,他们一般都是这样特征:

1.目的:为了方便信息核实、去中心化的协作,以及大众中间的传播;2.分类清晰,井然有序:有一个目录页,作为不同类信息的索引,信息会按具体的分类,例如”需求“、”资源“等单独另做页面;3. 信息有效性:将核实和未核实信息分开,另外除了供大众可阅读、编辑的文档外通常会另外备份;4. 注重传播效果:过程中文档往往会通过二维码的形式放在视觉效果强烈的微信海报里传播。

根据我的观察,石墨文档开始被用于民间自救的行动是开始于2017年11月底的北京清退风波。当时民间志愿者、饭店等如雨后春笋般的援助资源信息在朋友圈爆发,一些具备行动和社会工作经验的公益工作者、独立公益人、大学学生、记者等开始各自介入,形成自己的小组织进行不同形式的信息整理和发布。在那时,大家逐渐开始为了自身安全和行动的可持续性,使用匿名、去中心化的参与方式,共同组织协作文档的信息发布。从那之后,包括18年夏天风风火火的公益圈和知识圈#MeToo,多次重大公共事件的民间自救都能看到石墨文档。

数字时代,协作工具等数字工具是否给中国民间的自救带来更持久的机会?我的答案确实比较悲观的。数字工具在方便我们的同时,同样也为极权者所用,让他们得以追踪、、监控,掐死石缝中的民间力量。

在中国,流行的数字工具不仅没有安全防护,而且因为政府可以随时随地进入后台、账号实名制等原因,使用工具基本就是在裸奔,让使用者更快暴露在风险下。即便在石墨文档采取匿名,只不过只是短期内不会在前台(文档公开页面)暴露,但根本防不了监控者在后台查看用户数据,从而追踪到用户。

要真想使用安全工具,基本就意味着牺牲参与度、传播度。安全工具基本都在墙外,或者是需要一定程度的使用门槛。墙的屏蔽技术的确越来越高。前不久,我发现在国内翻墙信号都比以前要差很多,想要用安全邮箱正常收发邮件都极其不便,更不用说每天在墙内的人,只需要经历一番翻墙的痛苦折腾,就基本放弃了使用可能。有些人干脆连不用翻墙的安全通讯软件都懒得。前不久跟几位朋友聊到劳工权益者被捕的情况,我几乎用了一天时间才成功劝说他们下载某个完全不需要翻墙的安全软件。至少有2个人向我表达了困惑:为什么微信不行?短信不行?反正再怎么使用安全软件,老大哥想要找的话都会找到的,何必折腾呢?

传播度和安全性的不可兼得,让民间力量变得十分脆弱。只要加强对协作文档的限制,和使用者的监控,这种希望的微光就弱下去一分。在北京清理后,石墨文档限制了同时在线的访问人数。而”道(民间突破审查和监控)高一尺,魔(审查和监控)高一丈”的无力感,加上行动肉眼可见的收效甚微,也在消磨民间自救的力量,。无论是北京清理,还是武汉疫情,最需要这些救助资源的人群往往是不具备网络信息能力的城市边缘群体和中老年人群。即便是有信息素养和上网能力的年轻群体,在紧急的情况也会无暇顾及,甚至被切断网络。在北京清理中,虽然信息发布文档在一天之内就获得了几百万的浏览量,但主要传播人群还是具备一定信息素养和网络条件,且置身事外不被”清理“的非边缘年轻群体。看到自己付出极大努力却没有真实的效果,本身对行动者的积极性就是一种极大打击。

参与者之所以无法沉淀下来,聚集转化成更长久的行动力量,也因为他们往往采取去中心化和匿名化的策略,并且尽量避免向线下转化。长久的行动需要更有组织的策略和决断,也需要转变成线下深入一线的行动,而自我限制在数字空间的民间行动根本达不到这些条件。另外,因为行动关注备受关注参与的新生力量,很有可能因为进而参与其它行动,没多久就会被消灭。比如北大的岳昕,在为沈阳事件申请信息公开被约谈后的备受关注,到逐渐走入行动的前台,再到为佳士工人声援后被消失至今,不过用了4个月。

即便继续在后台匿名持续参与的人,也会因为缺乏支持,消耗时间和精力成本消耗又持续暴露在风险下,甚至会因为影响本职工作失去经济来源,渐感身心疲惫、逐步退出。在彼此看不见的情况下,线上行动的参与者随时都会面临质疑,无论是外界对资源公平性的质疑,还是行动内部参与者对自身。身份安全的怀疑。

而有一些没被消解的民间行动,也可以通过爱国话语被收编,进而逐渐消解。在这次武汉疫情期间,总能看到一些奔赴前线的医务人员,或是筹款筹物的网友,自称自己是“实际行动爱国”,民间自救力量在自觉不自觉地把自己聚拢就在“爱国"话语的大伞下。

如果说有什么方案,那就是构建一个去中心化、匿名化的数字空间,以此为基础组织有型的行动。但在中国特色的数字空间下,想要很难安全地传播这个空间本身就很难。确保自己人都有渠道进入这个空间,但又不混入监控者的耳目?没有明显领袖和鲜明旗帜的社会运动,在数字空间又如何持续下去?

还有一种方式,就是专业的记者和传播人士,携手和民间的力量一起开创新的行动方式。在斯诺登事件,之后西方一些传统的专业调查记者逐渐意识到,他们的专业主义在数字监控时代已经起不了对政府权力的监督作用了。他们开始自觉放下身段,和民间的公民记者、黑客联合起来形成一种新兴的“黑客活动家”,利用黑客的技术保护自己的数字安全,用黑客的方式获取政府向公众隐藏的信息,并用数字媒介发布。但在中国,专业记者们还没到意识到的时候-- 或许是还未放下专业主义的身段,或者是意识到了但苦于监控的限制,又或许是不知道如何信任民间的力量。

在北京清理期间,一些在被清退前线报道的记者们掌握一手的情况信息,例如哪里刚被通知清退、哪里的人群人刚被驱逐。只可惜,他们实在对掌握救援信息的行动者心存疑虑,双方无法达成共识。北京清退的民间行动,终以“雷声大雨点小”的方式迅速落幕。

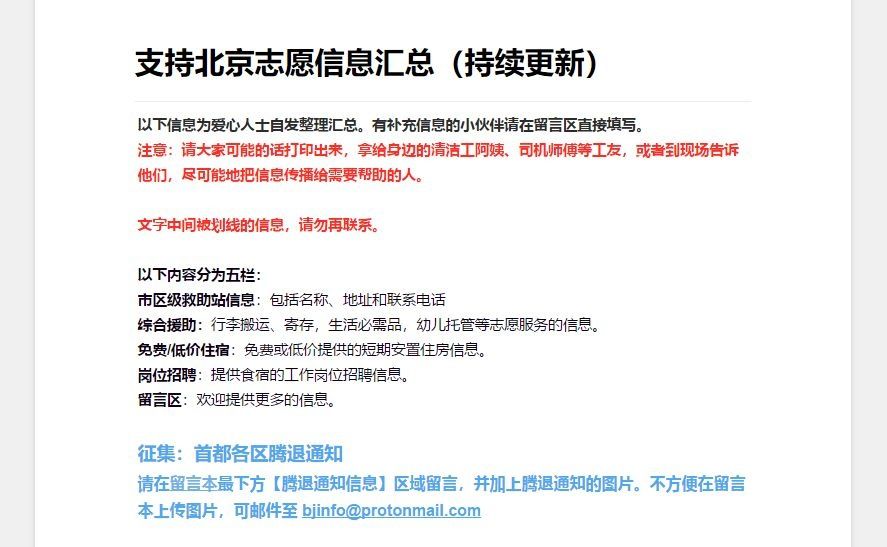

部分武汉疫情民间自救文档(均在持续更新中):

参考文献:

Henrichsen, Jennifer R., Michelle Betz, and Joanne M. Lisosky. Building Digital Safety for Journalism : A Survey of Selected Issues. Paris. : UNESCO Publishing, 2015. https://wrlc-gu.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay.

Mills, Anthony, and Katharine Sarikakis. “Reluctant Activists? The Impact of Legislative and Structural Attempts of Surveillance on Investigative Journalism.” Big Data & Society 3, no. 2 (December 2016): 205395171666938. https://doi.org/10.1177/2053951716669381.

Tsui, Lokman, and Francis Lee. “How Journalists Understand the Threats and Opportunities of New Technologies: A Study of Security Mind-Sets and Its Implications for Press Freedom.” Journalism, May 19, 2019, 146488491984941. https://doi.org/10.1177/1464884919849418.

小七. “北京驱逐:民间自救实录.” 端点星, January 15, 2018. https://terminus2049.github.io/archive/2018/01/15/ngocn-beijing-quzhu.html.

陈一拾. “天很冷,把公共救助信息更好地传播出去.” WeChat Official Accounts Platform. Accessed January 27, 2020. http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MjM5NDEwNjQ0MQ==&mid=2654280367&idx=1&sn=35993020d5e224b0aec44eb3e0a6ac28&chksm=bd4d67898a3aee9f5b4f183c4c3d61b726ea0cdce8bf8bbf2302877bd1b4a5c68c2107d2e6b2#rd.