胡平:读李志绥医生回忆录

胡平:读李志绥医生回忆录

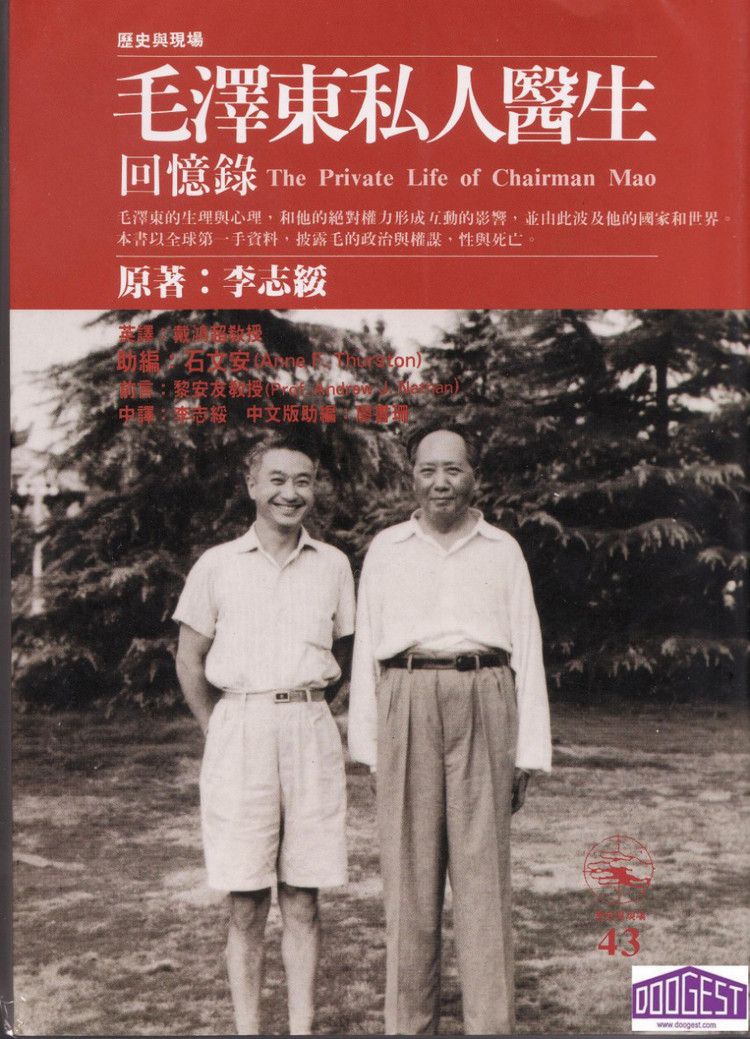

李志绥医生所著《毛泽东私生活》一书值得细读。诚如黎安友教授在前言中所说,此书是世界史上第一个对专制暴君的“近身观察”。书中关于毛的记叙平实具体,读来令人信服,更重要的是,作为在毛身边唯一的一位知识分子,李志绥还具有高度的洞察力。这大概也就是为什么古今中外专制暴君总是要挑选一班头脑简单之辈环绕左右的重要原因了,因为他们不愿意让一双聪明的眼睛窥视到自己的内心。反过来我们又免不了要想,倘若李志绥的洞察力更敏锐一些,他一定会为我们提供更多的有价值的信息。黎安友指出,只有“对邪恶能有某种程度视而不见的人,才能成为暴君生命的守护天使。李医生身为历史旁观者的局限是其工作要求之一。”在这本回忆录中,李志绥写到了他如何在很长一段时期内“一直不愿去正视”毛的种种劣迹(第321页),“难得糊涂”(第205页)。如此说来,本书的不足或属难免,作者已尽其所能。

简单即奢侈

黎安友写的前言颇有发人深省之处。譬如他写道:“帝王权势让帝王享有最大的奢侈——生活简单”。生活简单如何会是奢侈?而且还是最大的奢侈?这恐怕是许多人想不到的。毛死后,他睡过的大木床摆在那里供人参观,观众无不感动,都以为毛果然“艰苦朴素”,更有人赞之曰“不忘农民本色”。然而,就是这张大木床,却要毛由专列一路运载到各招待所,甚至空运到莫斯科,这岂不是极大的奢侈?奢侈不一定只是金堂玉马、钟鸣鼎食,最大的奢侈是随心所欲,率性而为。少时读史,读到那些达官贵人在和平民隐士们聊天时常常要表示羡慕对方“无官一身轻”的舒适自在,总以为那是矫情、或者是为了减少他人嫉妒的锋芒;后来才知不尽然。培根讲得不错,身居高位者其实并不那么自由。繁文缛节、豪华气派,固然象征着赫赫权势,说到底是做给别人看的;那对于当事者本人来未尝不是一种负担。我们知道,就连古代的帝王,也不是个个都有力量不受诸多礼法拘束的。只有象毛这样的超级帝王,才能够在享有绝对权力的同时,又免除掉被他称为“表面文章”的种种不便。毛起居无常,颠倒日夜。一般人只以为那是毛的怪癖;然而身为最高领袖,毛既然拒不接受众人共同遵守的生活秩序,那就势必要求众人反过来将就他一己的怪癖。这样一来,毛倒是潇洒了,只是害苦了众人。

欲为圣主、实成暴君

提到反右,李志绥说:“今日我的后见之明是,如果当时民主人士提的意见未涉及毛,那么‘文化大革命’一定会提早十年,在一九五七年,而不是在一九六六年发生。”(第195页)。

李的这一见解可说与我不谋而合。我在八七年一月接受香港《百姓》半月刊陆铿先生的采访中讲到:“比如五七年,我就不相信是故意设的‘阴谋’,放长线,钓大鱼,而是估计形势过分乐观。那时候,各方面情况看来都挺不错,另一方面,官僚主义很严重,所以发动大家提意见。当然,预先估计到有些人会唱反调,可认为只是少数;反调唱出来必会受到大家的反击,领导乐得表现出英明、宽大的样子,不予计较。殊未料到,一旦议论开来,不是那个样子,批评反对的意见,远远超过想象。于是龙颜大怒,翻脸不认帐,一巴掌打下去。这样,一翻脸,必然比原来还退得远了,这是很自然的。”

现在有种很流行的观点,都说在五七年反右前,党与知识分子亲密无间。这是个错觉。事实上,当时的知识分子并不是对党没意见,而只是不敢讲而已。这一点连毛泽东心里也很清楚,否则他何必三番五次地鼓励动员?鸣放初期,费孝通写了一篇著名的文章,题目是“知识分子的早春天气”,据说在知识界引起很广泛的共鸣。这岂不意味着在这些知识分子们的感觉中,相对于此时的“乍暖还寒”,五七年前的政治气候简直就是一片严冬吗?只是后来一发动反右,事态必然变得比原先更恶劣;这时候再回过头去看五七年之前的那段日子倒显得是春光灿烂了。

顺便讲一讲“第三只眼睛”的观点。按照王山的叙述,五七年,毛号召大鸣大放,给党提意见,这是给中国提供了一个走向民主的机会。无奈中国的知识分子太“贱”,“男人对你露出笑脸时,你就撒娇翘尾巴,甚至抽男人的嘴巴”,那“男人”(党的领导)还能不恼吗?毛本无意“引蛇出洞”,这时也只好把“鸣放”转为“反右”了。是知识分子自己,“不识时务,不顾大局”,“触怒政权”,对国家和民族造成损害,“自己屠杀了自己”。看来,王山心目中的“言论自由”,无非是发表不触怒统治者意见的自由;王山心目中的“民主”,仅仅是“坚决拥护,一致赞成”的民主。王山的逻辑很简单:别怪党要镇压,谁叫你想反对呢?

我完全同意,毛号召鸣放是出自真心,毛本来并不想搞一场反右。天底下的统治者,有哪一个不希望自己能得到广大臣民的真心拥戴呢?假如反对意见一冒头便立刻成为过街老鼠而陷于极端的孤立,统治者又何苦兴师动众加以镇压?站在一边连小手指头也不动一动,做出十分宽大仁慈的样子,难倒不是更令人神往吗?倘若这就叫“英明”“开明”的话,古今中外就没有谁还算得上暴虐专横了。王山准确地说出了毛这位暴君的心理;但他把这种心理看作是全人类的共同心理、正常心理,从而否定了暴君是暴君。我们知道,杰弗逊在担任美国总统期间,大力倡导言论自由新闻自由,其后果之一是他使自己遭到了政敌的猛烈攻击。报纸上天天都有尖刻批评的文字,其中许多批评既不具有善意又不符合事实。杰弗逊十分恼火,后来他干脆拒绝再读报纸。他甚至说过:“一个从不读报的人也比一个只读报的人更有教养。”但尽管如此,杰弗逊仍然信守自由原则,保护反对者的权利;于是,美国的民主制度才得以维持和巩固。王山说中国人“缺乏自律精神”。很对。但是是谁呢?

假如说反右是早产的文革,那么文革则是迟来的反右。文革初期,毛“放手发动群众”,是因为他料定了在经历十七年的洗脑后,绝大多数中国人都成了毛的忠实战士。于是就有了一段热火朝天的“大民主”。但当群众逐渐醒悟反过来构成对自己权力的威胁时,毛就再一次把群众坚决镇压下去。我们注意到,在反右初期即鸣放阶段,毛和邓的态度不一样。邓从一开始就不主张“大鸣大放”。两人的区别在于:毛一度过高估计了知识分子对共产党尤其是对自己的真心拥护程度,邓则始终对人民不抱“幻想”。毛曾经以为,自己是如此英明伟大,足令天下万民心悦诚服。邓却坚信,共产党既没那么伟大英明,老百姓尤其不知好歹;与其先放而后收,不如从头就不放。有趣的是,等到若干年后,邓第三次复出,权力威信均达于顶峰,邓也染上了当年毛的那份自信,因而重复了当年毛的那种循环。从支持民主墙到逮捕魏京生,从提倡政治改革到反对自由化,直到“六四”下令开枪。这时候又轮到陈云一类保守派暗中责怪邓忽左忽右,“六四”前太“软”,“六四”又太“硬”。邓和毛一样,起先想做圣主,到头来终为暴君。

异端者的正统性

李志绥在书中讲到了一件鲜为人知的小故事。六一年夏,“大跃进”的灾祸已无可\字(27).避,若干中共领导人提出了责任田或包产到户的主张。毛迫于压力,不得不同意作出“暂时的退却”,但仍然坚持说搞责任田只是权宜之计,它“并不是我们的方向。”当时,继续大唱集体经济高调的人也不少,如柯庆施,如王任重。“成为一个讽刺而不异常的现象倒是一九五九年被打倒的彭德怀。这时彭到他的家乡湖南省湘潭县调查后,认为搞责任田或包产到户是一股歪风。在他的报告中主张‘大力发展集体经济’保证集体经济在全部收入中占绝对优势。”(第364页)

这件事看上去很令人生疑,不过细细一想却也合情合理。作为一个虔诚的共产党人,彭德怀可能仍然笃信集体经济优于个体经济的马列教条。他在五九年的万言书中批评当年的种种“左”的错误,但对集体化的优越性并没有表示过怀疑。换句话,彭反对包产到户,很可能是出于几分真心。更重要的一点是,正因为彭被冤枉地打成“右倾机会主义份子”,并一直不服气,所以,他就比别人更急于证明自己是真正的左派。出于这种焦虑的心情,他就比别人更容易自囿于成见之中,从而看不到他本来可以清楚看到的东西。当一个人在某些问题上被贬为异端而他自己又不肯以异端自居时,他往往会比别人更急切地想在其它问题上显示出自己的正统。由此可见,暴政对人心的歪曲,即便在那些秉性刚直的人们身上,也常常会留下它的烙印。

关于“自己纠正自己的错误”

李志绥写道:“毛一再号召‘讲真话’。即使在今日,我对共产党的梦想早已全然幻灭之时,我仍认为如果毛在‘大跃进’初期便完全了解真相,他可能会及时制止那场大灾难。”(第285页)

当然了。我也这么认为。天下没有一个统治者乐于自己国家的经济走向崩溃,正如同没有一个统帅乐于自己的军队打败仗。可是,一旦纠正错误可能会影响到自己至尊无上的权势,那就是另一回事了。

我完全相信毛是真心实意地想了解真相。谁说暴君不喜欢听真话呢?他只是不喜欢讲真话的人。所以暴君常常分不清真话假话,所以暴君常常被谎言所包围。

我同样相信毛是愿意纠正自己错误的,只要这种纠正无损于自己的英明形象。然而,除非事态恶化到无法掩饰的地步,毛才有可能完全了解真相;此时再出面制止已经谈不上“及时”,那势必会损害到自己不容挑战的权威。在这种情况下,暴君宁可将错就错,甚而变本加厉。暴君尤其不能容忍别人先于自己指出错误纠正错误,因为那在暴君看来便有谋反夺权的重大嫌疑(想一想五九年的庐山会议)。直到现在,共产党还坚称党犯了错误党自己能够纠正。这话的实际含义是,党的错误只能由党自己来纠正,党不允许别人起来纠正。假如说到后来(六一年六二年),毛不得不作出让步,那么他从此便对那些比自己正确的同僚怀下了不可原谅的忌恨。在某种程度上,毛发动文革正是为了对当年的退让进行报复。无怪乎刘少奇、彭德怀会成为文革中在劫难逃的牺牲者。昔日官渡之战,刚愎自用的袁绍拒不接受谋士田丰所献之计并将田丰关入大牢,果然被曹操打败。消息传入牢狱,狱卒对田丰庆贺道:“主公不听先生之言而战败,看来先生复起有望。”田丰答道:“若袁绍打了胜仗,我或许还能免于一死;如今袁绍打了败仗,我必死无疑。”毛泽东在革命接班人五条标准中写得很清楚,要善于团结大多数,特别是要善于团结那些反对过自己并被实践证明是反对错了的同志。有人在此句下面加上一条注:对那些反对过自己并被实践证明是反对对了的同志务必要坚决打击。这是句俏皮话,但在揭示暴君心理上入木三分。

关于无敌者的神话

江青对李志绥讲:“主席这个人,在政治斗争上,谁也搞不过他,连斯大林也没有办法对付他。”(第137页)许多人,包括某些批毛反毛最激烈的人也相信毛的政治权术出神入化、举世无敌。其实这种看法未必靠得住。林彪事件就是一个有力的反证。

众所周知,林彪父子曾拟定多种方案试图将毛置于死地,其中一次可说是功败垂成。前空四军军长王维国奉林密令用手枪将毛击毙,殊不知王是个樊舞阳式的人物,事到临头过度紧张,故未能下手。毛最终躲过林的暗算,部分是由于毛的机警,部分也是由于毛的幸运。假如我们承认毛的幸免于死在相当程度上靠的是运气,那么,我们有多少理由还对毛的权术佩服得五体投地呢?事实上,如果林的暗杀计划获得成功(那决非没有可能),一般人的评价只怕又会趋于另一极端,这最后一次惨败将使人们淡忘掉毛此前的多次胜利。毛作为政治斗争无敌者的神话将彻底粉碎而徒留笑柄。一提起毛泽东,人们心目中只会浮现这样一段诗句:“机关算尽太聪明,反误了卿卿性命。”

历史上也有别的暴君险遭政敌暗害的先例,如秦始皇,如希特勒。荆轲剑术欠佳,始皇得以不死;那只置放于希特勒脚旁的装有定时炸弹的公文包,偏巧在爆炸前几秒钟被希特勒身边的一位将军挪动了地方,于是希特勒侥幸活命。在这两次事件中,秦始皇与希特勒都犯了认敌为友的错误;不过和毛相比,其错误程度就轻多了。林彪是毛一手提拔并一度以党章的形式肯定的接班人。毛以清除“身边的赫鲁晓夫”为名发动文革,到头来,他把一大批不是赫鲁晓夫的人物赶出了宫廷之外,却把一个比赫鲁晓夫还赫鲁晓夫的人物引到了自己的身旁。就算毛从不曾真正信任过林(见毛给江青的那封信),那也不足以证明毛有先见之明。因为独裁者都是孤家寡人,他们本来就不会对任何外人付出信任。问题在于,林的势力是在毛的支持下才急剧膨胀起来的。七一年夏,毛的生命遭到空前严重的威胁,而这种威胁恰恰是毛自己一手造成的。从权力斗争的角度讲,这难道不是一个最愚蠢、最危险的错误吗?

我们知道,古代的独裁者常常乐于把自己的成功归之于幸运。凯撒对风涛中的船夫说:“你所载的是凯撒和他的幸运。”苏拉自称时,不取“伟大的”而取“幸运的”为号。在古人心目中,一个人运气好,表明他受到神的庇护;因此他的成功得自天助,不可避免,无可阻挡。今天的中国人既然大多不信神,如果我们再否认运气即纯粹偶然性的作用,那就必然会把某些人的成功完全归之于他的才能,因而也就有意无意地夸大了他的才能。由此看来,不仅是江青一类拥毛者,就连一些激烈的反毛者,其实都在做着将毛神化的事情。

罪恶的默契

六七年七月,中央文革趁毛不在京时,组织群众包围中南海并揪斗刘、邓、陶。毛回京后,李将此事告诉毛。毛说:“文革小组做事不听打招呼。不要他们当面斗,不听。”李写道:“我因此知道公开批斗刘、邓、陶是文革小组自作主张。不是毛的本意。”(第473页)。我以为这一论断很值得推敲。

我们一向被告知,在文革中(其实不只是文革)发生的许多坏事都是“背着毛主席干的”。倘费心查阅一下当年的档案材料,也许我们确能发现若干证据证明这些坏事与毛本人无关。有些事毛并未发过指示,有些事发生时毛根本不在现场,有些事毛还讲过几句不赞成的话;但我们若因此而断定这些事与毛无关甚至是违反了毛的本意,那却未必。在暴君和暴君的打手之间,常常存在着一种心照不宣的默契关系。许多坏事,暴君心里想做,但不便明说,因为他害怕承担责任。这就需要打手们心领神会,先意承旨,代为实行。为了不露痕迹,打手们往往还要背着暴君下手。我敢说,刘少奇被摧残至死就一定是打手们“背着毛主席干的”。道理很简单。假如有人将刘受摧残一事向毛汇报,毛很难不表态制止,刘的性命或许便可保全;但倘若不是打手们深知毛对刘恨入骨髓,必欲置于死地而后快,他们又怎么敢和怎么能一手遮天,将国家主席活活整死?打手们为主除患,有恃无恐,毛则乐得“受蒙蔽”,把责任推个一干二净。

由此我又想起延安时期诛杀王实味一事。毛早就讲过不要杀掉王实味,要留下来作反面教员。王实味被杀后,毛还表示过不满。但是,那个直接下令诛杀王实味的王震却并没有因此而受到任何处罚。从以后的事情来看,毛对王震反而更加信任。可见,只要你摸准了毛的真实心理,即便是做出了明显违背最高指示的事也没有什么关系。相反,领袖还会因为你的鲁莽行为而感到你忠勇可嘉。没有唱黑脸的,怎能显现出唱白脸的威风,怎能显现出唱白脸的仁慈呢?常言道,阎王好见,小鬼难求。可是人们忘记了,小鬼不正是阎王安派的吗?

我们知道,在历次运动中,都发生过大量的违反“政策”的“过火”行为。有人说那是由于运动“失控”。然而,许多所谓“失控”其实正是领袖的有意放纵和暗中鼓励。在文革初期,连李志绥也感觉到,“毛似乎置身事外,采取了放任不管的态度。那么北京乱起来,不正是必然出现的结果么”。(第442页)不错,毛一再表示反对逼供信,毛就对李讲“这次恐怕又要有千把个人自杀”,(第443页)这说明毛对于这种运动的残酷性是早有预料的;那无疑正是毛的目的之一。尽管在公开场合下他总是说着另一套话。什么是“运动”,运动就是有控制的“失控”。

按照上述分析,我们有理由推测,毛在六七年七月悄然离京,很可能是为了故意制造“不在现场”(alibi)的表象,以便让文革小组放手胡来而又使自己摆脱干系。事实上,李志绥本人就这样怀疑过(见第472页)。只不过他后来又相信了毛的那一番说词。假如说在那以后,刘、邓陶等确实不再被公开揪斗,这也不足以证明毛的反对是出自真心;因为那次公开揪斗已经向全国发出了明确信息。这是毛的一个惯用手法。起初,由于毛的暗示和默许,发生了残酷的暴行,在这时,毛往往把自己隐匿起来,以致于任何呼救的声音都无法达于天听;于是,那些暴行便显得和毛毫无关系。等到后来毛出面制止时,暴行的效果已经达到,毛反而再一次给自己赢得了仁慈的美名。“好话说尽,坏事做绝”,莫此为甚。

欺人与自欺

毛是诗人。毛的诗词流传甚广。不少人对毛的诗词评价极高,我则有所保留。我承认我也曾对毛的诗词着迷过,不过那是在文革期间。文革前的中学语文课本,每册都收有毛的诗词;记得在当年,能让我击节赞赏者只二三首而已。因此我怀疑,我们后来对毛诗词的热爱,恐怕是和我们对毛本人崇拜的升级以及毛诗词在长达十年的时间里以唯我独尊的威势铺天盖地的宣传灌输分不开的。

诗词这东西很奇怪。一方面,它可以因本身的价值而广为流传;另一方面,它也可以借着其它力量(如权力的力量、财富的力量)先广为流传,继而增加其本身的价值。我们知道,阅读过程不仅是发现的过程,而且是再创作的过程;因此,一首诗被阅读的人次越多,它被发现的意义便越充分,被赋予的意义也就越丰富。这就使它有可能获得超过自身价值的更多的价值。如果一首诗本来就有些味道,那么愈流行便愈显得有味道。再说,诗是人际沟通的一种形式。如果一首诗流行到无人不知的地步,你刚念出上句,众人都能接出下句,一首诗能够召唤起千千万万人的共同经验共同感受,那无疑也会使你感到此诗魅力无穷。简而言之,一首诗因受到读者偏爱而广为流行,这是一回事;一首诗因广为流行而受到读者偏爱,这是另一回事。当然两者不能截然分开。不过对毛诗词而言,后者的成分显然更重。一切欲对毛诗词艺术价值进行评估者不可不注意这一点。

我不打算在这里评论毛的诗词。我只想讲一讲李志绥在《毛泽东私生活》一书中提到的有关毛的两首诗词的写作背景。根据李的记叙,六一年,毛正和一位女机要员打得火热,毛在她的民兵服相片背面题写了一首《七绝:为女民兵题照》。同样是在六一年,毛一位女友送给毛一封信,其中抄录了陆游所作《卜算子:咏梅》(“驿外断桥旁,寂寞开无主……”),借以表达她被毛抛弃后的幽怨之情。毛看后,反陆游意而用之,也作了一首《卜算子:咏梅》回赠(“风雪送春归,飞雪迎春到……”)。这分明是一首要安慰弃妇的词,可是到了六三年报上公开发表时,却被官方解释为中国共产党坚持原则反帝反修。李志绥批评到,“这是典型的将毛作的词‘拔高’”。我相信,每一个曾经热爱过毛的诗词的读者了解到这段故事后都会感到自己被戏弄、被欺骗。诚如马悲鸣所说:“现在才知道,原来‘俏也不争春’是劝弃妇不要打翻醋坛子的意思。想起当初读罢这首词而激发起的革命英雄主义豪情,真令人脸红到脖子根底下去了。”

我们知道,古人有借写男女之情而讲政治的;如今毛却写了一手貌似革命实际上讲男女之情的东西。这大概也算是一种“创造”。解释者们(包括官方的解释者)不明究里,免不了穿凿附会,自不足怪。耐人寻味的是,毛本人如何能听任这种“拔高”的解释流传天下而不置一词?记得在过去,毛对于各派注家的穿凿附会还表示过异议,为什么这一次却一声不吭?那岂不是存心捉弄世人吗?

这让人联想起毛的另一段故事。六八年夏,毛收到巴基斯坦外长送来的一些芒果。为了表示对工人的关怀,毛将芒果送给了北京针织总厂。于是,该厂的工人们举行了崇拜芒果的隆重仪式。紧接着,一只只用蜡仿制的芒果被飞机专程送往全国各大城市,各地纷纷设立祭坛,将假芒果端放其上,组织“广大革命群众”排大队依次序近前致敬。李向毛告知此事,毛“大笑”(第485页)。毛当然知道,举国上下向一只假芒果顶礼膜拜是一桩极其可笑之事,但既然这种崇拜体现出对自己的无上尊重,那也就“无伤大雅”,不妨欣然受之了。当毛看到亿万革命人民把自己描绘写男女私情的诗词当作革命英雄主义的光辉杰作而齐声咏诵并为之感动不已时,他心里或许也抱着类似的态度。

倘若我们再作进一步思考,我们会发现事情还要复杂一些。毕竟,毛的这两首诗词是经由毛本人的许可后才公开发表的,而毛想来不会乐于让全国人民从中读出他和女友间的那份暧昧私情;那么,除非毛自己也相信他的一首安慰弃妇之作确实包含着深刻的革命哲理,否则他如何好意思会同意将之公诸于世?我这样分析不是没有根据的。李志绥提醒读者,毛从未真正了解其女友们对他的看法。借用一位女友的话,毛“分不清人家对领袖的热爱和男女的相爱。他认为这是一回事。”(第343页)这话可以包含两层意思。一方面,他把女友与他做爱视为人民热爱领袖的具体表现;另一方面,他又把自己和诸多女子作乐当作是领袖热爱人民的理所当然。在毛的心目中,一个先被他宠幸而后被他抛弃的女人的幽怨心理,和一个革命同志在斗争中遭受孤立冷落的那种消极情绪其实是一回事。毛写《卜算子》回赠女友,毛并不以为他仅仅是在安慰一位弃妇,他以为他同时也是勉励一个发牢骚、闹个人情绪的革命战士。毛的这种想法在我们看来简直匪夷所思,但对于把自己视为红太阳的毛而言却未必不合逻辑。古话说“龙种自与常人殊”。这当然是无稽之谈。但一个人被捧到红太阳的地位,十几二十年如一日地接受亿万人民的欢呼歌颂,他的心理怎么还能正常?我当然不是说毛一心相信他和女友们的厮混完全是正大光明、天经地义之事。我只是说毛在做出这种不正常不正当的事情时,他必定会给自己寻找出一套冠冕堂皇的辩解,并且希望别人也接受这一套辩解。因此,当毛写下和发表那首《卜算子》时,其中也含有欺人与自欺的成份。意识形态包装下的权力使毛得以荒淫纵欲,而权力的意识形态色彩则使得毛可以把自己的荒淫纵欲加以粉饰美化。

性道德的双重标准

由此,我们不妨再讨论一下另一个问题。共产党既然以近乎禁欲主义的道德准则统治全国,它如何又对毛的纵欲眼睁眼闭、听之任之?毕竟,在宫廷内部,毛的性丑闻乃是公开的秘密;但敢于面斥其非者似乎只有彭德怀一人。有些人(如叶子龙)或许认为毛本来就是皇帝,毛就应该享有性特权。不过这不大可能是宫廷中所有人的态度。李志绥先是回避,等到他不得不看清真相时则感到十分厌恶。看来持这种态度的人也不会太多。显然,对宫廷中多数人(包括党政高级领导人)而言,存在着一种性道德的双重标准。这种双重标准至少可上溯至延安时期。我们知道,恩格斯写过《家庭、私有制与国家起源》一书,其中提出一种新型的性爱观念,后来被政敌们指为“共妻”。事实上,不论是在早期苏联还是早期延安,在破除传统观念的旗帜下都一度流行过“一杯水主义”。但这种性开放不久就被压制,其间并没有经过什么重大的理念争论。可见此种压制主要不是基于理论或某种道德观念,而是出于政治需要。对共产党而言,对性的严加控制是对人的身心实行全面控制的一个组成部分。因此,毫不奇怪,这种控制从一开始就主要是对下不对上的,尽管它在表面上似乎是针对全社会的共同规范。在这种情况下,权力上层中人的犯规行为通常会得到包容和掩盖。专为毛拉皮条的叶子龙失势后曾经对外宣传过毛的“桃色新闻”。刘少奇问讯后说:“这是诬蔑我们党,把他拘捕,枪毙。”(第322页)其实,叶犯的不是诬蔑罪,而是犯的泄密罪。毛明确讲,男女关系是小节,“大节不亏,这种小节算不得什么”。(第142页)但对下面的老百姓,那就是另一回事了。简言之,在中共上层之所以通行双重标准,是因为他们并不把道德视为道德,而是把道德从属于政治,进而以政治否定了道德。

人们常常把毛的荒淫与帝王相提并论。不过认真说来,毛在性道德上比帝王更恶劣。性道德有绝对标准和相对标准两条。强奸肯定是错误的。这是绝对标准。但婚外性关系,三妻四妾算不算道德,这就因时因地而有所不同。在古代中国,一夫可以多妻。皇帝占有后妃多人或是占有宫女,依当时标准均属正常。“新中国”实行一夫一妻制,并严格禁止或严厉谴责婚外性关系,毛的荒淫显然违反这些标准,故而其不道德程度远胜于古代的帝王。

种种叙述显示,毛的女友大多文化不高,教养不足。有人以此评论说毛对女人的“品味不高”。我以为未必。以毛的贪得无厌、喜新厌旧,他如何会拒绝和“品味高”的女人们交往?问题在于,由于毛不具有任意挑选天下美色的合法性,他只好就近取材、顺手牵羊罢了。假如说毛在性道德上比古代的皇帝更恶劣,那么与此同时,他在荒淫纵欲的范围上却不可避免地比古代皇帝更狭窄。不错,毛和皇帝一样均享有无限权力,但世间没有一种无限权力是真正无限的。所谓无限权力,不过是指不受任何明确成型的硬制衡,但不等于不受各种软约束(如意识形态、风俗习惯等等)。我作此分析,也是为了提醒人们注意,作为一个粗糙的比喻,将毛视为皇帝自然是可以的,甚而是有力的;但毛的权力实际上和皇帝的权力又有着很大的不同。毛可以把上千万毫无过错的知识青年赶到农村去,这是任何古代帝王都做不到的;可是毛却不可明令天下进贡美女或者是从一大批名门闺秀中为自己挑选另一位或另几位合法的夫人,这又是毛的权力不及古代皇帝之处了。毛是皇帝的比喻,如同中国文化是酱缸的比喻,毕竟都不是准确的概念,更不是严格的理论。它们可以启发思考,但不可以代替思考。认真分析当代共产极权制度与古代君主专制的异同,仍是一个有待深入的问题。

关于“毛是人不是神”

李志绥在回忆录中毫不渲染地揭露出大量的毛的性丑闻。他还讲到了几件具体的事情让我们知道,原来有些毛的女友在毛面前并不那么恭敬,甚至与毛对吵对骂,搞得毛很狼狈且无可奈何。(见346、403、578等页)。这些事乍听之下未免令人意外。若说“仆从眼中无英雄”,若说“恃宠而骄”,看来还不是全部答案。依我之见,这正好又说明了毛的权力的特殊性质。毛毕竟不是皇帝。毛对于身边之人并无生杀大权。毛身边只有保护其安全的卫士,却没有专职管制女人的太监。毛的无上权力纯粹是政治性的,是意识形态化的。他可以凭政治上的借口一句话便打倒任何一个政敌;但对于进入其私生活领域的女人们,毛的权力只好比一门远程大炮,构不成直接威胁。李志绥还透露说,有些毛的女友出去后对外人炫耀她们与毛的特殊关系以抬高身价,并果然因此而得到不少好处。但我们也听到过相反的故事,说是有的女友就因为对外“泄密”而遭到惩罚。我以为这两种事情都可能是真实的。问题在于,对某些“泄密”女友的惩罚想来都是秘密而变相实行的,因此其它女友们并不知情,故而也不会恐惧。这和古代帝王内宫的情况大不相同。内宫规矩森严,违者严惩不贷。除非是广有羽翼,或者是碰上了一个懦弱无能的皇帝,否则没有一个女友敢于在皇帝面前放肆。

毛在女友前威严尽失、不成体统,照说不算什么大罪过,但它对于某一类型的毛的崇拜者来说却是沉重的打击。在这些权势崇拜者的心目中,暴君的飞扬拔扈、奸诈狠毒,都不足以撼动他们的崇拜;相反,那往往还是激起他们崇拜的原因。然而,暴君的庸俗粗鄙、无聊窝囊,却是他们无论如何也不能接受的。权势崇拜原本出于恐惧,因此它的反面不是愤慨,而是轻视。想当年,许多毛的崇拜者们连想到毛也要行男女之事都觉得不可思议,以为是亵渎神明;如今他们了解到毛竟然如此荒淫,那已经令人十分震惊;考虑到近年来国人性观念的重大变化,有些人也许能够谅解、甚至会欣赏和羡慕大人物的风流,但毛的荒淫偏偏是如此地缺乏浪漫情调,全无美感可言,这怎么能不让他们感觉厌恶、感觉倒胃口呢?

毫无疑问,评毛应主要着眼于他的公众生活(Publiclife),而不是私人生活(Private life)。据说希特勒在私生活上颇为严谨,但暴君依然是暴君。尽管如此,揭露毛的私生活仍然具有不可低估的意义。它使我们清楚地看到毛的公众形象与本来面目的巨大反差,看到毛对人和对己的不可饶恕的双重标准。毛死后,中共也不得不评毛批毛。中共在评毛时最爱强调的是“毛是人不是神”,言下之意是说我们不应当对毛过于苛求。这话出自中共之口,无法令人信服。想当初,共产党要我们把毛奉为神,因此对他的指示必须绝对服从;到如今,共产党又要我们把毛当做人,因此对他的过错必须多加原谅。这真是太惬意了:毛享有神的权力,但只负人的责任。天下的便宜事都让他占完了。岂有此理?

专制暴君与理想主义

在如何评价毛的问题上,一般人最大的困惑是:毛究竟是一个权欲熏心的暴君,抑或是一个顽强的理想主义者?有人说毛一身兼具二者,并指出这种二重性是毛自身的内在矛盾。我承认毛既是暴君又是理想主义者,但此二者在毛身上并不矛盾。换言之,正因为毛是理想主义者,所以他才是暴君。毛的《沁园春:雪》一词,历来被人批评为“有帝王思想”。其实,要是毛仅仅满足于做一个帝王,那倒省事了。从四九年起,毛就成为事实上的皇帝;倘若从此他便安享尊荣,哪怕在私生活上再腐化十倍,其祸害仍属有限。问题恰恰在于,毛并不以夺得最高权力为目的。在毛看来,夺取最高权力,“只是万里长征走完第一步”。毛不是为夺权而夺权,毛夺权是为实现他的宏伟理想。再以文化革命为例。不少人对毛发动文革的动机深为不解。如果只是因为担心大权旁落,如果只是为了打倒刘少奇,以毛当年的权势,要做到这些都不太困难,大可不必为此而掀起一场惊天动地的“大革命”。可见其中果然别有一番抱负。如果说古代独裁者的最大抱负是广拓疆土、大兴土木;那么,当代独裁者的最大抱负则是以一套理念的名义,改造世界、重塑人性。在一般人心目中,理想主义是个褒义词。其实未必。第一,有些理想主义的内容本身是错误的;第二,更重要的是,有些理想主义者为实现理想所采取的手段是有害的(参见拙作《社会主义大悲剧》)。阿克顿的名言“绝对的权力绝对的腐蚀”,如今已是尽人皆知。但何谓“绝对的腐蚀”?“绝对的腐蚀”主要还不是指花天酒地玩女人;绝对权力的最大危险是,它会诱使掌权者把自己的意志、自己的理想强加给全社会,以一个人的大脑取代亿万人的大脑,以一个人的自由压制所有人的自由,以一个人的理想消灭其它一切理想。于是,理想中的天国变成了现实中的地狱,理想主义者变成了最大的暴君。

现在我们总算懂得了,为什么古人常常主张统治者清静无为。过去的君主制度,固然给皇帝的物质享受提供了充足的保证(包括所谓三宫六院),但一般并不鼓励皇帝好大喜功。甚至可以说,让你皇帝吃好玩好,尽其所欲,就是为了让你无复他求,免得惹事生非(至于这一招有多灵,那另当别论)。反过来我们也就进一步懂得了毛为什么要搞大跃进、要搞文化革命。因为他不甘心只做一个中国历史上屡见不鲜的开国之主,也不甘心只做一个位居苏联之后的国际共运的第二把小提琴。毛要的是超越古人,史无前例。我们知道,毛行为的最大特点是他不安于任何既定秩序的破坏性。但这与其说来自于他不安份的性格,不如说来自于他无限制的雄心。因为他发现只有打破常规,标新立异,才能一鸣惊人,出奇制胜。共产主义理想给了他灵感,更给了他借口。只要现实生活尚未出现他期望的奇迹,他就要求“不断革命”。既然他手握大权,他可以至少在中国大陆这片土地上尽情折腾,强行推展他的那接二连三的奇思怪想。这就导致了连绵不已的灾难。

毛曾经表示“四个伟大”“讨嫌”。他只喜欢当一名“导师”。这就是说,毛更希望通过自己的教诲,而不是通过自己的权势,让全中国人民乃至全世界人民自动地风行草偃。毛发表过许多娓娓动人的讲话和文章,不止一次表现出开明理性,亲切感人的姿态,确实具有相当的魅力。然而,毛一旦发现单凭其思想的力量并不足以达到他心目中的效果,他就毫不犹豫地动用了绝对权力强使众人就范;而且在动用绝对权力之余,还要逼迫别人承认不是出于强制,而是出于心悦诚服。毛从不以肉体上消灭反对者为满足,他还要进一步扭曲人的灵魂。因为他想当导师不想当暴君,结果他比暴君更暴君。

崇毛心理分析

人生一世,谁不愿意给社会、给历史留下深远的影响?这就是为什么在今天,在毛的罪行已被日益揭露的今天,仍然有一些人对毛崇拜的原因之一。因为他们从毛身上看到了人追求不朽的强大冲动。至于说毛的作用是好是坏,那对于他们倒是第二位的事情。更何况,大奸若忠,大恶似善。现代暴君都穿有一件理想主义的斑斓外衣,崇拜者总可以从暴君身上找出某些合理或正确的东西。问题就在这里:一个人,如果他不把善恶之分列于首位,如果他不珍视自己也不珍视他人的自由,如果他对暴君的罪行没有愤慨以及对暴政下牺牲者的苦难不抱同情;他就很容易被暴君的巨大身影和辉煌成功弄得眼花缭乱,转而向暴君认同,并从这种认同中自视高人一等。崇拜暴君的另一种原因是孱弱和嫉妒。如果你自己不肯勇敢地争取和运用自己的自由去追求幸福而又眼红于别人的奋斗,你可能就会巴望着出现一位暴君,干脆把大家统统赶进牢狱,来一个在暴君面前人人平等。

在近些年国内的“毛热”中,还有一种“看客”式的心理值得注意。对这些人而言,毛一生的所作所为无非是一出五光十色、热闹有趣的大戏。诚然,他们对毛已不再崇拜,但对其罪恶也没有义愤。他们以调侃的态度,帮着消解了毛的神圣(我在“消解”之前加上“帮着”二字,因为消解一事主要并非由调侃者所为);但同时也消解了对苦难的记忆和对暴政的抗争精神。前人早就指出,极权主义要经历三个不同的阶段:(一)乌托邦,令人心醉神迷的天堂理想。它诱发了狂热,而狂热则导致了(二)大规模的恐怖和人间地狱;然后,狂热与恐怖被耗尽,于是,(三)人们变得玩世不恭,“看透一切”,政治冷感。调侃者自以为唯有他们才彻底摆脱了毛的魔咒,殊不知他们正好仍处于此一魔咒之中。

在中国,崇毛与毛热的持续蔓延,归根结底,乃是中共刻意压制言论自由的结果。不错,时至今日,老百姓对官方的宣传早已置若罔闻,人们私下的议论似乎也已经百无禁忌,借助于现代信息传播的有力穿透和海内外人员的频繁交往,国人可以获得越来越多的自由信息。这就容易使人造成错觉,以为现今的崇毛与毛热现象在相当程度上是民间自发的产物。我要强调的是,被动地接受一种信息和主动地发表一种意见,彼此决非半斤八两;私下地交流观点与公开地造成舆论,两者的效果更不可相提并论。真正的舆论,不只是指公众的意见,也不只是指公开讲出的公众的意见,它更是指在开放环境下,经由自由讨论而形成的公开的公众意见。我们没有理由把眼下国内表面流行的某种思想视为真正的舆论。我相信,一旦中国实现了真正的自由,一般人的思想见解,以至于情绪感受,都必将发生深刻的变化。我不相信,作为暴君的毛,会比希特勒、比斯大林更受本国人民的欢迎。

——《北京之春》1995年3月号

宋永毅:“文化大革命”和非理性的毛泽东

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!