台湾印象

每次别人问起我对台湾什么印象时,我发现我都很难比较全面地向他们阐述我的理解,无论我尝试怎样叙述,都觉得可能被误以为倾向某一面,于是干脆写篇文章,将能想到的东西一并写下,倘若真有被遗忘被忽略的印象,那就让其留在当时吧。

2024年1月14日,是台湾地区领导人大选的第二天,是我离开这里的前一天,照例去美食街的感恩面馆“偷水”,听到街边店铺中传来《明天会更好》的音乐,这倒是我第一次在台湾路边听到这类音乐,我的台湾之行也就这样被收束了。(图[1])

劳工薪资与日常生活

之所以去“偷水”,是因为宿舍没有饮水机,而在我多次搬运711的大桶矿泉水、同时又多次在感恩面馆解决“今天吃什么?”的问题之后,我意识到来面馆打水是划算的事,尽管我开始毫不羞愧地去打水已经是到台湾的第三个月了,如果一开始就行偷窃之事,想必能剩下不少买水钱和力气。还有一件事是我很晚知道的,据说面馆的老板娘是台湾某限制级女优的母亲,尽管平时应该是见不到老板娘的,店内的工作人员全是外劳,听口音是很明显的缅越地区的人。

台北大街上不少越南菜、云南菜、泰国菜,多是缅越南亚外劳开的。之前在政大听完王汎森老师的课后,回城途中和朋友在台大附近寻到一家泰国菜,中午人不算多,老板娘见我们是大陆口音就与我们聊起。问及投票话题时,她表示他们这些人肯定要投国民党,因为马英九执政时解决了他们一大批外籍劳工的户籍身份问题,虽然现在国民党很烂,但还是会支持。她说她很喜欢台湾,一方面是医疗条件好且医保完善(这也是她来台湾的原因之一,她最早会去云南看病,但表示和台湾还是有差别),另一方面是非常包容,她并不觉得自己像外人。老板娘人很好,买单时免去了服务费,我第二次去的时候她也因为出菜太慢多送了我们一盘菜,尽管那天她应该没认出我。

在吃餐馆方面,台北其实还是比较贵的,应该和上海持平,正常吃一份面饭类的快餐也要30rmb左右,咖啡价格则与非上海地区持平(上海有些咖啡性价比很高),而与之相伴的是廉价服务业的薪资,台湾的最低薪资标准是比较高的,奶茶店之类的餐饮贴出来的招临时工的价格的都在180台币左右(图[2]),折合人民币40块出头,最低的标准我记得是176(星巴克就是这个工资),一天八小时一周五天,谋生大概不是个难事。某种程度上,或许是这种较少的生活压力造就了台湾民众的友善和松弛,这是绝大部分来台湾的交换生和游客对此地留下的良好印象,可能宗教文化传统也会对此有影响,但关于这一点我将暂且按下。

台湾的多处地方很像大陆的县城或10年之前的城市,比如在火车站的墙边会有大量的流浪汉仅靠两块被子度日(图[3])。一位台湾老师与我们闲聊时曾提过这点与大陆的差距,虽然我补充说这也部分因为“清理低端人口”,但也不得不承认看到那么多流浪汉还是有点惊讶的,正巧前段时间美国流浪的金牌讲师很火,这下台美的亲缘性又更近一步了。

据说这个最低薪资标准是民进党提上去的。民进党似乎也是最早主推大陆留学生纳入健保的,但到现在这一事项还在拉扯之中,以至于我们去医院看病拿药还是要花不少钱,好在校医院还是给学生提供便宜,可惜校医院不能解决所有问题。还有一个大陆相关的争议议题是大陆配偶参政的问题,大陆籍的台湾人待满一定年数后,从法律角度来讲可以从政,但是在政坛依旧会因为身份受到某种“歧视”。不过我曾在徐州粉店与老板夫妇聊过这个话题(徐州粉店的老板是台湾人,文大法律硕士,老板娘是徐州人,嫁过来,都是60年代末生人,粉店是他们第二家店,最早开的徐淮炒菜馆交给了他们儿子打理,因为太贵且生意太火,我也没去过,台湾做正宗大陆菜的馆子基本都比较贵,有段时间我很想吃湘菜,在地图上到处找湘菜馆,很多都是苍蝇小馆,一看价格,剁椒鱼头要900台,只好作罢),他们表示其实还好,陆配该享受的权利都能享受到,也的确,陆配中想要进入台湾政坛的按理说应该少之又少。

关于歧视话题,在祭扫牟宗三墓时,一位老师半开玩笑地问我“来台湾感受如何,有没有受到歧视?”,我当场倒是想到一些不知道该不该称为歧视的文化差异,或许会在接下来谈到。但我也还蛮惊讶她会问出这样一个问题,因为我想大部分人是不会有问出这种问题的理由和意识的。她说19年香港返修例运动期间,她在台湾(好像是中研院)参加一个会议,会上有一位大陆学生对此事件表达了不同观点,迅速迎来的是其他学生的嘘声和谩骂,主持的老师看不下去了只好起身阻止。这是她那天提出的对“歧视问题”的说明。另可附上一些我的同学所遇到的“歧视”情况,不过都出自公交车上的小朋友,比如有人听到他们的大陆口音或看到他们使用微信时,会刻意嘲弄地模仿大陆口音,更有甚者会惊讶地问:“你是不是共产党,共产党好可怕,不要抓我走!”

不过,更普遍的歧视(刻板印象)应该是在经济与文化方面、而非政治方面,不只有一位台湾人跟我说,他们这还是有很多人觉得大陆人都是没素质的暴发户,这大概缘于改革开放后、早期来台湾旅游的那些人,但他们现在与大陆人接触后体会到了与印象中的差距。很大程度上,大陆对文明守纪风范的培养确实道阻且长,两岸的交流亦是如此。

政治生活

不管从哪个视角来看,“自由民主”都是台湾的一大特色。但最近意识到,我个人对于政治总是若即若离的。尽管自读大学以来亲眼见证过两岸三地的一些“著名”政治事件,但几乎不算参与。最主要的原因不是不敢参与而是不想参与。我丝毫无法理解广场上的政治狂热,更确切地说,我接受不了缺乏审慎的集体行为,音乐节或足球除外,因为后者是不需要严肃对待的。

台北有一个活动将音乐节和政治集会结合起来了,那是在双十节时办的占领市政府的艺术活动(图[4])。当晚市政府市议会等政治场所向群众开放,里面举办各种如摇摆舞、脱口秀、戏剧等艺术娱乐活动,持续一整晚,所以可以看到凌晨三点,夜店般的市政大厅里,DJ在放着热曲,台下大家在蹦迪。将政治娱乐化、表演化是非严肃的政治的一个面向,有朋友对此颇为不满。政治表演也的确是台湾所谓民主政治有必要面对的一个问题,但这点却不是我要说的重点。

不够严肃的政治,是由在台期间我的政治文化体验所引出的某种思考。我的政治态度或许还是受阿伦特影响比较大,哲学与政治的分离也一直是我思考的问题,阿伦特自己拒绝被称为“政治哲学家”,因为她觉得没有所谓政治哲学这个概念。政治看起来再严肃不过了,它甚至有强大的公权力来为它的严肃背书,让那些胆敢“不严肃”的人尝尝铁拳,但是,执行权力的行政人员是一方面,提供权力的公民却又是另一方面,群众被政治和意识形态所统治是我担忧的一个问题,我发现这个问题在台湾也不少。(btw阿伦特在台湾很火(图[5]),几乎所有书店都可见她的书,见到最多的是《极权主义的起源》,可见鄂兰在台湾是作为一个怎样的意识形态形象而存在的,殊不知阿伦特的共和主义政治哲学与自由主义政治的差异之大。阿伦特更为出圈的另一本书应该是《艾希曼在耶路撒冷》,而这本书出版后阿伦特遭受的狂热攻击可不在少数,发起攻击的人则是一群“正义分子”。在狂热的集体中,冷静与审慎往往是无法生存的,一旦要边缘而直爽地发表意见,就相当于将自己的柔软肚皮暴露在危险中,受伤害的可能性是比较大的。)

什么样的政治是不够严肃的?反而是那种不允许反讽的政治。我对政治的若即若离的表现之一就在于,我觉得,很多权力之象征顶多有必要在特定时期被尊重,在另一些时期它们一文不值,why so serous?虚无本就潜藏在真实历史中,真正严肃对待政治的人才会发现政治的儿戏性,而不是成为某群体或立场的拥护者。于是在参观各政党数十万人的造势时,我不禁问同伴,他们为什么那么激动?难道这三位候选人不都就那么回事吗?还记得一个场景是,民众党台上在喊吴欣盈时,我念了一句“新光千金”,同伴很快很慌张地阻止我。

我在台湾还是比较爱和别人聊政治的,正如我在大陆一样,大部分人都觉得能自由交流政治是值得自信和优越的事,我不只听到一个台湾人主动对我说他们可以自由地批评领导人。

最后一天在去松山机场的出租车上,司机也跟我们提了自由批评政治人物这种好事,不过那位司机显然讨厌绿营的贪腐,也是希望下架民进党的一类人,绿营的反对者大多对大陆比较有好感,司机聊到他十几二十年前去大陆,那时候台湾经济还是比大陆好不少,但当他看到旅游景区这么多人,大陆这么幅员辽阔时,他料到这片土地肯定有希望。我在台湾为数不多的打车经历中(因为车费实在太贵了),司机大多都表现得很友好,看起来多是蓝营的支持者;但据一位uber司机说,实际上出租车司机恐怕还是绿营支持者多,可我在有限的交流中却没遇到,大概是因为真讨厌大陆人的也不会主动向我们搭话或输出政治观点。这一位uber司机也很有意思,因为那晚我跟师友聊晚了,便随朋友去中研院招待所住,司机听到我们在聊大选,小心翼翼地问,“你们是内地来研究这次大选的吗?”我们不好意思地表达不是,只是来读书或旅游的,但他还是很谨慎地问我们预测并小心地表达他的想法,选举结果倒确实符合那晚的预测,尽管大致的结果在我刚来台湾之后就也能意识到了。

去松山机场的司机跟我们说南部的反大陆情绪会严重一些,因为本省人较多,同行的同学表示附和。我没去过台南,但在高雄、屏东体验还不错,可能是因为吃的多是大陆馆子,接触的人还不够多,倒是在垦丁那边遇到的服务业从业者还是毫不调整措辞,称大陆为中国。

但是在高雄确实也有不愉快的体验,因为高雄的海边长期停着台湾的军舰:

我就拍了张照,发到由台湾朋友的群组里,附文“今日谍照”,那个小群经常以调侃政治为乐,小小几人的群包含了4种以上政治立场。然后就收到了一张这样的聊天截图:

我便回发给了他们一张谷歌地图上这艘舰的截图,表示这些要比我拍的有价值得多,建议还是多上上网:

对我来说一句反讽的话和一张毫无意义、同时只是发到私密群组的照片,竟会被冠以不尊重的名号,还试图检举我,这种反馈是令我吃惊的,尤其是这一反馈来自台湾年轻人(那时我刚来台湾没多久)。我逐渐意识到实际上台湾所进行的民族国家(台独)叙事是很成功的,真的有人会把这个地区的所谓国家象征当回事,将自己有限的生命投入到无限的为这个政治共同体而奋斗的过程中去,并要求冠以其名号与尊严。但是民族国家作为一个现代才建立起的东西,它的实在性是需要很多东西来支撑的,我所惊讶的点在于我不觉得台湾有这些东西,民族也好、历史文化也好、政治经济军事实力也好,都支持不了独立一说,真正能够被所谓民族解放所涵盖的,难道不是那少得可怜的原住民?所以在台北一家所谓左翼书店感受到这家店的意识形态是所谓台湾民族主义时,我也有不小的讶异,遑论那天在这家店听的讲座,主题是将台湾的房价上涨归责于大陆。

与上述截图相关的一位绿营朋友在新年的时候给我们发祝福,表示我们让他意识到了大陆人也有很好的,很珍惜我们,然后补了一句但是他对大陆的(负面)认知不会改变,认为我们交换生只是少数人,而中国是个充满低俗无知人群以及光怪陆离的国度。

我在政大听了一个学生社团办的活动,主题是言论自由相关的(图[6]),也是让我吃惊的。虽然要聊言论自由,整个讲座大部分内容在我看来却是反言论自由的,主讲人在宣传如何与对岸打信息战,如何警惕对岸的渗透,完完全全是一套冷战思维。

那些旗帜鲜明地仇中的、持有非黑即白冷战思维的人也许不是多数,但绝对不是难得一见的,并且他们热衷于宣扬这样的观点,要台湾青年全方位地和对岸对抗,令人担忧的是,这类群体未来有可能还会壮大。相比之下,台湾的中老年在我看来会更清醒一些,这与我在大陆的体验相反。大陆青年中,无论热衷于政治还是远离政治的人,甚至还有长期身处政治色彩最浓厚的群体中自身却是去政治化的人,现实中(非网上)碰到极端分子的概率还真没这么大。某种程度上,大陆一些受教育程度较低的中老年人身上的特质,在台湾却是在一些教育程度较高的青年人身上体现,着实令人困惑。

高雄是我很喜欢的地方,因为南部的阳光充足,又同时有山有海(图[7]),山就在海边,海滨公路上还有会抢食物的猴子出没。高雄的军舰会让我联想到台东的军机,我去台东时军机和教练机疯狂地在头顶盘旋,因为台东有空军基地,我很困惑市民难道不会嫌吵吗?而高雄的山海会让我联想到台东附近的绿岛(图[8]),我去的时候已经是冬天了,阴天十分海枯石烂,正适合关押政治犯,绿岛是白色恐怖期间著名的关押政治犯的基地(图[9]),最早政治犯都在台湾本岛关押,比如台北的景美监狱,现在也成了人权博物馆,但因为某些暴动以及收容压力,绿岛的监狱就不断扩大。不过,监狱里的人是看不到外面的,但恐怕当他们看到海边会更加绝望。政治犯很有趣地包含两类人,一是通共,一是台独(图[10]),如今台独当然不再被关了,但是通共一说依旧如洪水猛兽。关于台独,按大陆的尺度,岛内几乎全是台独,但若尺度放宽,或许准确说大部分人只是想维持现状,既不想争一个独立的国家名分,也不想统一于中华人民共和国。

因为在文大的大陆室友热衷于左翼,我也会跟着他去看一些台湾的左翼活动,尽管这在台湾无疑很小众。在巴以冲突方面,台湾的左翼组织试图为声援加沙出一份力,但是他们的力量可谓微乎其微,甚至很大程度上是遭到反对的。因为台湾媒体宣传多(甚至全部)是亲美亲西方的,在巴以(台湾称以巴)问题上立场鲜明,一律支持以色列而将哈马斯视作恶魔。这一冲突刚爆发时,台湾的大学校园的海报墙上几乎看不到关心此事的海报,在过了一个月之后,我在政大看到了一张声援巴勒斯坦的海报,措辞十分中立委婉,只是要求将巴勒斯坦平民与哈马斯切割,却也遭到反对,反对者认为人民是“帮凶”(图[11])。左翼组织会为此办一些讲座活动,那次和朋友去的活动在一家地下livehouse,活动上有人表示,其实大陆一些媒体对这次巴以问题的报道还算中肯,但他不敢分享给他的朋友,怕被扣上“统战”或“中共同路人”的帽子,台湾的政治意识形态或可以此窥之。活动后主办方呼吁大家为巴勒斯坦捐钱,据最后的公示,大家捐了几万台币,但抛去活动成本,最后只会给到巴方几百。还有一场办在东吴大学的讲座,主讲人立场明确地支持巴勒斯坦,但无论她讲座时给出多少证据,最后的提问环节依旧是不堪入目。

论及台湾的45年后的政治演进,或许可以分三个时期,国民党刚管辖台湾时期-白色恐怖时期-“转型正义”时期。第一个主要是关乎本省人与外省人之冲突的,二二八事件是著名的象征,侯孝贤的《悲情城市》就是以此事件为背景(图[12])。台北二二八公园有一座纪念碑(图[13]),虽然我并不能看懂它的寓意,这座公园倒是出现在白先勇的书中,也据传是同性恋的聚集地,不过我在台湾并没有去见白先勇,也并不知道这座公园是否真的有很多lgbt群体在约会。白色恐怖时期当然就是政治戒严,知识分子会自危是否要变成政治犯,尽管据绿岛监狱介绍很多被抓的人未必真的是有明确政治倾向的。左翼相关的出版物更是不能看,但王汎森老师课上有提到那个时期很多“非法出版物”是从公安部门流入的,因为当时某相关领导(记不得是谁了)爱看。经历八九十年代的诸如“野草莓”“野百合”等各种运动后,台湾也开始民主化,中正广场也在运动之后变为自由广场(图[14]),实际上在蒋经国执政末期已经有民主化的倾向了。民进党也在这一过程中崛起,其党纲就是台独党纲,也有一部分早期的民进党员因不同意台独问题而脱离出去了。民进党出身就是操弄媒体与学运的好手,现在上台后对媒体的控制也是十分成功,成功之处在于,他们并不会让民众觉得自己是在被洗脑。

不过,台独问题并不是仅靠洗脑就能促成的,它确实是多方面因素作用下的结果。一方面台湾在现在的政权下,民众生活确实不错,应该说不少人会认同“好国好民”的说法;另一方面,49年迁台的外省人本就与本省人有过冲突,乃至现在仍有一小部分台湾本省人对外省人反感,不过杨儒宾的《礼赞1949》倒是站在本省人的角度讲外省人对台湾的贡献,而这批外省人人数也不多,占到台湾人口的百分之十几,而其他绝大多数台湾人是明清移民,也经历了日本的殖民统治,虽说文化仍是中华文化,但是对大陆没感情也是情有可原。可以设想,倘若在大陆,某个家庭祖上几代是其他省份迁来的,但与那个省已经严重断联很久了,那感情上不再怀念那个省也很正常。所以在台湾也存在这样一套叙事,认为台湾一直在被殖民统治,从荷兰到清廷到日本到国民党,当然支持这种观点的或许也未必多,没有那么多人会很关心历史叙事。

总结来说,所谓两岸政治,或许乃至世界政治,大概也就是各美其美、各烂其烂、各赢其赢、各麻其麻。为政治而骄傲恐怕不如为文化而骄傲,尽管前者看上去有力量得多。

大学与坟墓

“所谓大学之大,非有大楼之谓,乃有大师之谓也”,说这句话的梅贻琦校长现在葬在新竹台湾清华大学的梅园(图[15]),台清大校园依山而建,确实没有清华那样漂亮,就连清华园也只是一个粗劣的高仿,台湾的高校曾经确实有一大批大师,无论是在人文界还是在科技界,但那批人大概渐渐老去了,我在台湾高校结识的人不算多,所以对于大学我也只能提供一些片面感受。

在我去过的学校里,校长葬在学校的除了清大,还有台大的傅斯年墓(图[16])和文大的张其昀墓。

我主要要讲的当然是中国文化大学(图[17]),我所交换的学校,台湾少数仍以中国命名的大学,所以很明显政治色彩偏蓝。文大是一座私立大学,创办人是张其昀,他在大陆时是浙大地理学院的院长,后又当了教育部长,来台后在五十年代创办了这所学校,坐落在阳明山上。据一位老师介绍,当时由于美军基地已经将这里气候最好的一块地选掉了,所以文大的选址比较差,常年大风。来台湾之前有一些文大学生向我们介绍说在学校是撑不了雨伞的,但亲身体会后没那么严重。巧的是我参观殷海光故居时还看到一处殷海光怒骂张其昀的介绍(图[18])。张其昀的墓在文大的晓(峰)园,风水特别好,可以俯瞰台北北部,包括淡水河和远处的新北(图[19]),所以也有很多学生在那里看风景聊天,而且这是山上为数不多的平地。于是令我困惑的是,那些喜欢跳广场舞的文大学生为什么不去这块平地跳?这些爱跳舞的学生据说是救国团组织的成员,救国团似乎是国民党下面的一个青年政治团体,也不知道为什么他们的活动是跳舞,但无论如何,他们选取的跳舞场地是文大的图书馆前,天气好的时候每晚都聚集成数堆,放着奇怪的抖音流行音乐,喊着重复却又不知所云的口号,直至凌晨一两点,兢兢业业,乐此不疲,而楼里学习的学生与之只隔一层玻璃,由衷佩服他们的毅力。当然,除考试周外,图书馆的自习室内还是大陆人居多。在我居住的国际学社附近,每到深夜就会有男男女女聚集在一起抽烟聊天,旁边或许停着一辆摩托车,阳明山上深夜跑山的人是比较多的,但在年末天冷了的时候就会少一点。

文化大学曾经是有大师的,钱穆晚年来台湾时就被张其昀邀请来教书,当然并没有在山上教,而是在东吴大学他的住所“素书楼”(图[20])授课,三毛也在文大上完学功成名就后被邀请来教书,还有南怀瑾也在文大执教过。而现在的师资情况我不好评价,至少生源情况已经可以以小见大了。这种生源质量的降低或许与台湾的少子化相关,据说台湾很多高校招不到学生已经面临被砍掉的风险,而文大从排名角度来看在台北高校中其实不算末流,所以暂时没有这种危险,但考上文大也已经是及其简单的事了。文大的硕博更是没有人读,与我同上课的多是已经在工作或退休的人士,他们固然热爱学习,但很难指望他们会在学术上有什么突破。而有老师评价到,19年以后停掉陆生更是加剧了生源的这种状况。

也可顺便把文大周边介绍一下,因为在文大读书生活唯一令我欣慰的恐怕就是自然风景了。阳明山原叫草山,蒋介石是宋明理学的狂热爱好者,于是迁台后将草山改名为阳明山。学校正门口的情人坡是大家晚上会常去的地方,因为可以比较完整地看到台北市区(图[21]),有草地可以坐着喝酒,还有烤香肠的摊子售卖,台湾的烤香肠确实好吃,不是那种淀粉肠。后门实际上是一条公路,与前美军基地毗邻,也有一座阳明天主堂,孰先孰后就不清楚了,如今美军基地早已改为餐饮业,还保留原先的建筑风格(图[22])。山上有个好处是经常能看到彩虹,因为太阳雨的情况比较多见,短短一学期我已经见到过不下四次了(图[23])。出门能看到各种动物朋友,不认识的大大小小的鸟、松鼠、猫猫狗狗,当然还有烦人的蚊虫,猴子据说也有,但我没看到过。阳明山上的一处景点是擎天冈(图[24]),从文大坐公车上去还要花十几分钟,并且在周末备受欢迎,因此往往下山等车特别麻烦,擎天冈时常有野牛出没,有次我试图去那里拍星空,山坡的高草中突然窜出一头野牛冲到我面前(图[25]),还是有些吓人,那次的拍星空之旅也不顺利,除了云层多以外,台北的光污染也是在严重(图[26]),哪怕在山里,还是可以看到天是亮的。

另一个要谈的学校是政治大学,虽然文大和政大分别坐落于台北的西北角和东南角的两座山上,每次去要横穿台北的对角线,耗时一到两个小时(我在学期末研究出了最佳公交线路,大概只要一小时十分钟就可以到),但我对政大的熟悉程度也不低,因为这一学期在政大旁听了两门课。政大是国民党的党校,政治色彩也偏蓝,但在转型正义的运动期间也并不是作为国民党的精神堡垒而存在的(图[27])。政大的人文专业出了两位我很喜欢的音乐人,陈绮贞和吴青峰,前者在哲学系后者在中文系,但我想他们读书的时间大概在00年前,那时教书的老师和我现在遇见的老师重合度也不高了。政大也与墓地相关,政大的人文楼是百年楼,据李明辉老师介绍说,百年楼在他读书那会是一片坟地,风水不好,或与政大哲学系如今的颓势相呼应。不知道台湾的这些墓所埋葬的到底是什么。

文化与自信

聊了政治的部分还有非政治的部分,快乐但缺乏深刻是我对台湾青年很大的一个感受。

不只我一个人得出了“台湾青年文化品味一般”这样的结论。这固然有文化精英的傲慢与幸存者偏差在其中,但我在台湾确实比较难交到能聊得来的朋友,相比在大陆难度更高。在文化领域,大陆与台湾所陷入的是相反的两个困境。大陆的大学生们在我看来,无论在名校还是分数线较低的学校,都不缺少那些渴求多元文化的群体,他们会去主动探索文化领域较小众的、同时让他们真心感到共鸣的东西,或许在其中会参杂一些标新立异的心态,但可以肯定的是很多人是不甘于被主流文化捆绑的,可惜大陆的文艺生产领域往往质量不高,叫好又叫座的文艺工作者并不多见;相反,按人口比例来说,台湾优秀的文艺工作者就很多了,至少在音乐电影方面,每几年就会出一个不错的人物,虽然近年也显颓势了。

我在屏东听罗大佑的演出时(图[28]),感觉整个音乐厅百分之八十都是中老年,剩下百分之二十年轻人,据我估测大多都是大陆交换生,身边的阿姨很好奇地问我是哪里人,因为她太惊讶有年轻人来听罗大佑了,我说“我是大陆的,我猜这场里的年轻人都是大陆的”果不其然前方一位女生转头说,“对我也是大陆的”;在宜兰玩时,我们居住在一位台湾同学家的民宿,偶然问起她知不知道罗大佑,她表示不知道;也有另一位文大的台湾同学跟我聊过电影,她表示估计文大的大部分学生不会知道杨德昌,尽管那期间台北正如火如荼地办着纪念杨德昌的展(图[29]);我在屏东玩时曾去了网上搜到的杨德昌《牯岭街》的取景地(图[30]),这部电影并不在台北的牯岭街取景,反而在南部的屏东拍摄了很多,但可惜取景地早已物非人非,甚至也没有牌子标识,我想如果这地方在大陆,或许会有不少人来打卡,最后只好调侃说这是台湾的“去杨德昌化”。

在北艺大听生祥乐队的免费校园演出(图[31])时(他们在我来台的前一天正好在上海演出,是需要抢票的),也观察到,尚未挤满的水泥台阶上,不少都是大陆交换生。而生祥在互动时则说到“我昨天问你们北艺大学艺术的有没有看过《大佛普拉斯》,只有几个人举手,这电影在中国(大陆)可是盗版满天飞,大家都抢着看啊,我的电影配乐在豆瓣上也是9.9分”。在台北,生祥乐队的林生祥、钟永丰和主持人马世芳有一个讲座,我观察台下的中老年比例也达百分之七十,而我又成功地在这一活动中新认识了大陆交换生。这场讲座中提到,生祥乐队的前身是交工乐队,他们最早一张专辑《菊花夜行军》是以反对美侬水库运动为背景的。八九十年代台湾政府想在美侬这个地方修水库,当地居民进行反抗斗争,数年的拉扯后这件事终于作罢。有朋友问过她美侬的同学是否了解这个事,台湾同学表示不知道。或许因为出生得太晚吧。

去清大听赖声川的讲座时,已经发现了不少认识的面孔,结束后排着队找赖声川签名的也基本都是大陆学生。赖声川的一部剧《宝岛一村》讲的是眷村的外省人刚来台湾时对大陆的眷恋,许多人期待着很快就能回到大陆,但反攻是蒋介石和国民党的谎言,他们也不得不变成台湾人,甚至很多人得不到回去的机会。赖声川当天的讲座是文化记忆,将他早期的剧作与文化记忆相联系,但在我看来,在今天的台湾,文化跟遗忘的关系或许更应被重视。

与中文系的交换生朋友听了台北诗歌节里的一个讲座,主讲人是和我们年龄相仿的台湾青年诗人。但听下来后我们俩的体验都并不好,认为他们所展现的诗歌太过“小清新”和“岁月静好”了,如果只是把一些个人的日常体验转码成一些意向再变成竖排的文字,恐怕很难被视作足够优秀的诗歌,更何况他们的个人体验何种意义上值得被作为文学作品被传达给公众呢?对这个问题的不加回答,或许是自媒体时代的特征,人们不需要考虑自己的表达是否值得被接受,因为它们总会被接受,私人生活和灵机一动被不假思索地加以肯定,在台湾这个充满肯定性的社会更是如此。有一位主讲人表达了对杨牧之于台湾诗坛之桎梏的不满,但我对他是否能超越杨牧还是持保留态度。

台湾与中华文化的关系按理说应该是紧密的,无论从明清移民的角度还是从49年后那么多国学文化名人来台的角度,更别说国民党在台湾为抢占中华文化正统所推进的民众教育,而据何淑静老师说,绿营的支持者也一定程度上会去抢夺文化中国的称号以反对中国大陆,这是她接触当年的留美华人所留下的印象。但我看现在台湾恐怕要离文化中国渐行渐远了,尽管学习国学的仍有一部分是绿营的支持者,这意味着中华文化还没被年轻人反对到太深的地步。

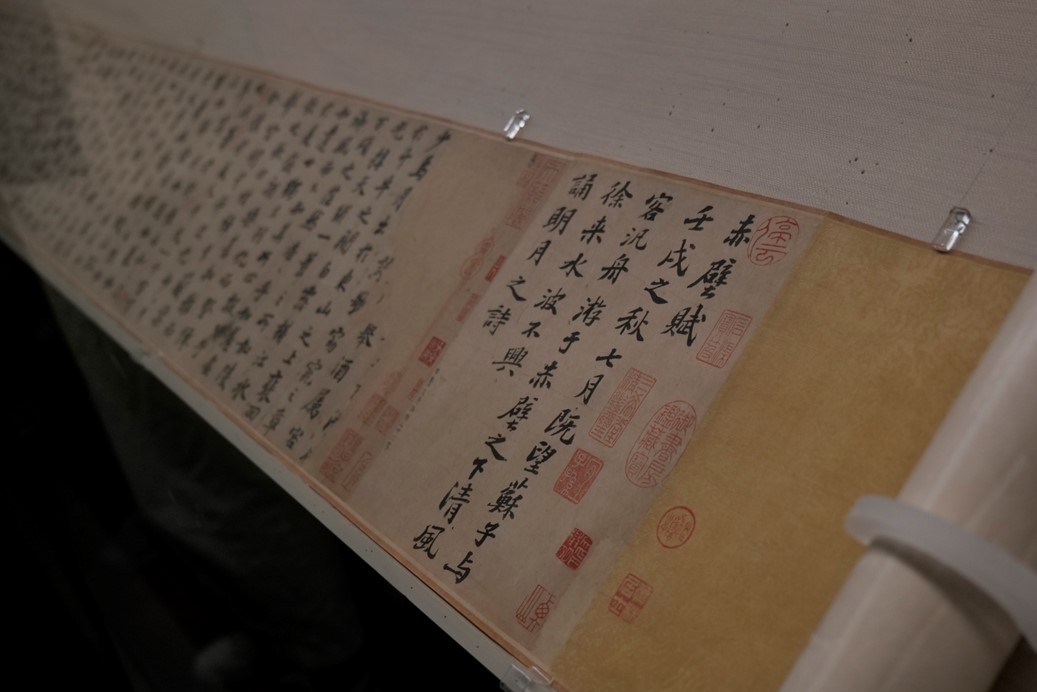

争论中华文化之正统是个很有意思的话题,它在普通民众身上会有与知识分子有别的反映。普通民众少有专业的文化知识,很难在学理上进行专业的探讨,于是他们的文化自信几乎都转向了台北故宫(图[32])。我听到过三位来自各年龄层的台湾人主动提起台北故宫,推荐我一定要去,而且相关叙述惊人地一致:一是大陆的珍品全被蒋介石运过来了,二是大陆的很多文物也在文革被破坏了。北京故宫有宫无宝,台北故宫有宝无宫似乎是一个宣传得很成功的观念,李敖当年也是这么想的,于是北京故宫专门请他去看了一次,之后他就意识到这个观点是有问题的。实际上,首先蒋介石政府当年所打包的箱子并没有全部运来,并且当年也有一部分人试图暗中操作将文物留在大陆;其次北京故宫依旧留有很多名作,如果珍品果真全被打包过来了,这件事就是不可能的;第三建国后全国很多流离及出土的文物也在被慢慢征集;第四文革对文物的破坏有可能不如改革开放后对文物的倒卖造成的破坏大。当然,北京故宫的展览并不集中,珍贵文物也并不总是展出,而台北故宫固然有更密集的珍贵瓷器书画,但也有大量不展出的部分,如《祭侄文稿》似乎是完全不展了(前几年送去日本展出过一次)。

还有一次所遇见的自信是在一堂庄子课上,我论及庄子的政治思想时引申到哲学与政治的分离,表示这可能潜藏的危险,我当时脑海里所想的案例也包括台湾的政治现状,当然并未直言,一位已退休的同学站起来表示,这应该是你们那边的情况吧,我们这边学者经常建言献策啊,我只好沉默以对,但内心不客气的声音是:你首先要听懂我在讲什么,但你哲学素养不够所以你只能拿浅显的现实例子来理解,但如果你真理解你所看到的现实例子,倘若台湾的政治真的不是孤立的而是有文化和思来支撑,台湾的政治现状就不会像现在这般意识形态浓厚了,也就不会有你来起身反驳我了。

尾声

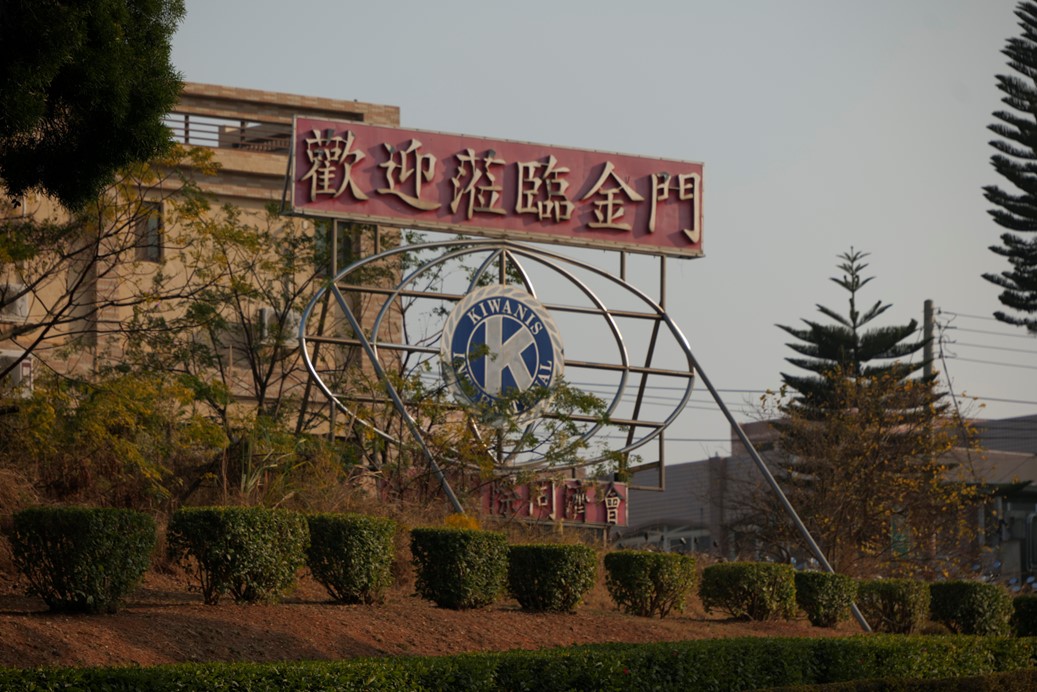

我是1月15日从金门乘船回到厦门的。据16日试图从金门坐船回的朋友说,她那天不被允许坐船,因为说交换生不可以走小三通,到最后也没搞清为什么会这样,她只好买两张机票紧急回台湾岛再回大陆,乡之愁真成了一湾海峡。因为金门交通不便,我在那里也没去任何景点(炮战遗迹),但军事设施还是随处可见(图[33]),废弃衰败之后更显荒诞,这也使得“金门欢迎您”的字样与绿岛监狱门口写着的“高朋满座”异曲同工(图[34])。在金门,耳机里随到的歌是哪吒乐队的《闹海》。中国传统的反叛故事中,哪吒的故事是和父子关系有关的,但它不像西方或日本有着弑父传统,哪怕在父权与自由的冲突中,哪吒也在求一个中道,肉身还与父亲,精神坚守正道。两岸问题可能也有着某种中道,等待着两岸足够多的人愿意去发掘并践行。

后记

到达厦门后打车去青旅(内地打车便宜太多了),司机见我从码头来便于我聊起,记于下。

“码头现在船班频次怎么样?”

“从上午到下午一小时一次,好多人在排队等位”

“以前都是半个小时一次,现在真是不如以前了,你看民进党这样搞,(我们)马上就给他弄掉去,不出四年,他当不到下一届的”

“em,那武统的成本会不会太高了?”

“没有成本!台湾小岛一天就把它拿下!我们对台湾问题应该是不计成本的!”

“那俄罗斯打乌克兰为什么打了那么久?”

“人家是国与国,我们是中国内政!”

“那以色列打加沙呢?”

“那也不一样!”

“那武统之后怎么治理呢?”

“还治理什么?不听话的全部给弄死。你是哪里人?”

“江西人”

“你江西人怎么会问出这些奇怪的问题?不应该啊”

“我是学国际关系的”(对不起真正学国关的同学们)

“你学这个学得还没我好,我来教教你,你看国际关系,全都是国家利益,哪有什么其他的,你看中俄、美日全都是利益联系在一起,好好坏坏,仇恨都可以被利益消解,这不是个国际关系问题,这是个哲学问题!”

我开始沉默,他见我不回话,也就不再说下去了。