重访80年代精神危机的寓言 —— 解读《河边的错误》

1987年,余华写作这篇小说的时候正是80年代先锋文学的鼎盛时期,70年代后期80年代初期,文革时期受到筛选或者严格禁止的种种文化资源纷纷开始浮现,这些作品当中就有许多现代主义的文学作品,卡夫卡、贝克特等正式在那时进入中国文学青年的视野,荒诞、寓言式的笔法也就是在那时击中了那些文学青年的现代心灵。若如西方部分学者的观点,49年之后是一种现代的中断的话,作为“新启蒙”的80年代,正是一种对现代心灵的重新启蒙,那一个统摄过去的、被毛泽东改造过的单一的马克思主义理念,已经无法阐释80年代的语境,在长期受到社会主义教育的一批人眼中。充满现代性多元欲望的80年代必然是一个古怪而陌生世界,在《河边的错误》原著小说中,为了让杀害疯子的警察马哲脱罪,上头想让精神病医师来鉴定他的精神状态,以精神病的名义逃避罪责。第一次的时候,医生问:你是哪一年出生的?马哲如实回答道:1951年。由此我们可以得知,余华描写的主人公马哲,就是比余华这一代人年长一辈的,从小长在新中国红旗下的人,余华用一种寓言式的笔法,将这一人物提炼到象征性的高度,作为一位拥有权力的警探,迷失在不被“马哲”思想所统摄的现代世界之中,而在这一场令警探陷入存在主义的怀疑与眩晕的案件,是从一位养鹅的婆婆,在河边被割下的头颅开始的,那么这位养鹅的婆婆是谁呢?在这场寓言之中,故事还要从头讲起。

上帝之死与80年代

“住在老邮政弄的幺四婆婆,在这一天下午将要过去、傍晚就要来临的时候发现自己养的一群鹅不知去向。她是准备去给鹅喂食时发现的。那关得很严实的篱笆门,此刻像是夏天的窗户一样敞开了…本来她是准备将它们赶回去的,可这时又改变了主意。她便在它们中间站住,双手支撑着那根竹竿,像支撑着一根拐杖,她眯起眼睛如看孩子似地看起了这些白色的鹅。”

在小说的开头,余华这么描述这位幺四婆婆。在进入一段80年代写作的寓言文本的时候,我们应该回到那个年代的视角,在那个年代知识分子的阅读当中,去探秘他们写作素材的来源。1989年3月26日,年仅26岁的诗人海子被发现在山海关卧轨自杀身亡,他身边带着的书中,仅有一本被他怀抱在手 —— 《圣经》。在先锋派的诗人当中,海子最为热衷于使用基督教《圣经》当中的意象,这些意象也成为了他诗歌中那些辽阔、崇高而神秘的语言魅力的来源。《圣经》在彼时并不是作为一种宗教经典,而更多是作为一种文学经典进入中国青年人的视野,那是一种天启般的神话文本的写作,也正是在对基督教文本的大量阅读当中,当时的文学青年才得以获得索解那些西方经典的密码,那些伟大作家如卡夫卡、贝克特,或是陀思妥耶夫斯基、托尔斯泰的文学中,总有《圣经》的影子,那是西方文化的精神底色。如果熟稔这个语境,重新阅读那段对于幺四婆婆的描述,我们便可以敏锐地发觉,这是一个“牧鹅者”的形象,而与之对应的便是在圣经中常被比喻为“牧羊人”的上帝。所谓“幺四”,便是“耶稣”的化音。

约翰福音 10:14 undefined

我是好牧人;我认识我的羊,我的羊也认识我。

彼得前书 2:25 undefined

你们从前好像迷路的羊,如今却归到你们灵魂的牧人监督了。

可是问题来了,这样的一个上帝的形象,为什么在余华的笔下变成了一位垂垂老矣的妇人呢?并且在接下来的故事里,这位妇人的头被割了下来,放在土堆起而成的坟堆之上。更奇怪的是,余华在小说中还描写了这样的场景,幺四婆婆养了一位疯子,邻居们总是看到幺四婆婆把疯子领进屋半天不出来,他们听见屋里的声音,是疯子在揍幺四婆婆和她呻吟的声音,在电影版的《河边的错误》中,导演更是将其具像化成了疯子拿着鞭子抽着幺四婆婆惹得她直呻吟的画面。这毫无疑问是极为亵渎的,这位疯子是谁?他为什么将幺四婆婆的头割下又为什么拿着鞭子抽幺四婆婆?这段看似奇情的乱伦虐恋描写究竟有什么用意?如果将这篇小说或是电影当成侦探小说的文本,我们多半只能从中获得一个疯子杀人的杀人故事,却无法对其中的动机有自洽的解释,“荒诞”,大家常常会用这个词来描述文本中这些无法自洽、异常的人物行动与情节。其实,荒诞的故事总是由两层,或者是多层的逻辑运作而成。可以肯定的是,一定有一种逻辑主导着作者写下这样的一个情节,否则我们只能猜想,他莫非是真的对乱伦或虐恋有性癖不成?要进入这样的一个在表层情节之下的世界,我们仍然要进入80年代的阅读当中。

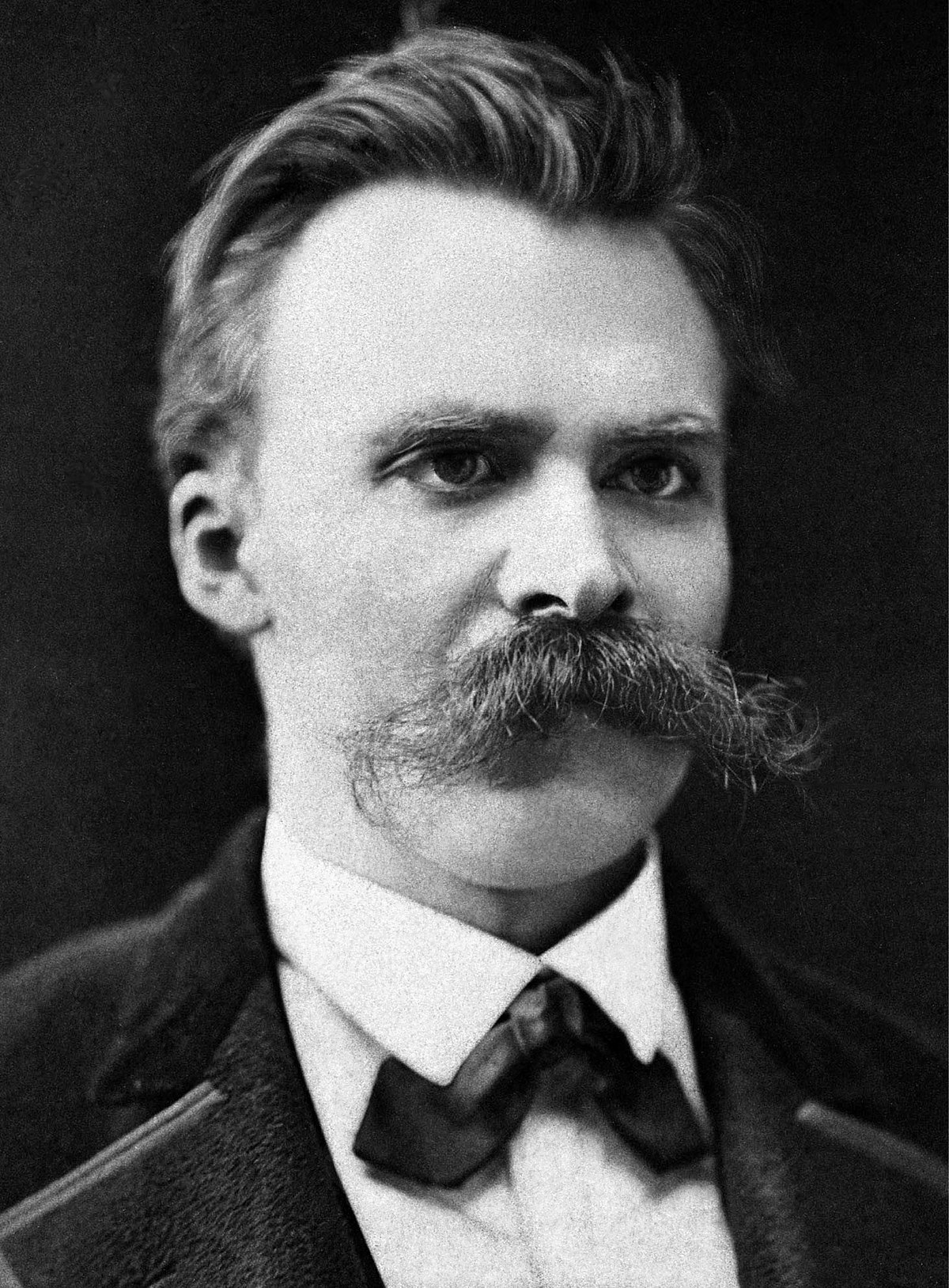

我想讲当时整个氛围,如果说你没有看过尼采的书,当时最流行的是尼采、萨特,弗洛伊德,他们翻译的书当时出的比较多。你在那个时候谈论尼采,沙特的时候,你如果插不上话的话,好象挺没面子的,当时是这样一种氛围。因为80年代后期的时候,我们当时有一些学者,一些比较中青年学者当时在北京成立一个编辑部,叫《中国与世界》、《尼采美学文选》,那个编辑部是以甘阳为首的,我们当时大量翻译一些现代的哲学社会科学的作品。

—— 周国平 《尼采与中国八十年代文化思潮》

尼采,作为80年代的一位精神偶像,为什么会在那个时候如此受到追捧呢?如果你熟悉尼采,或者你哪怕仅有粗略的了解,你不难回忆起他最为著名的那句话“上帝死了”。十九世纪的尼采,作为西方现代性转型期出现的一位哲人,他的重要意义便在于敏锐地发觉了十九世纪的精神危机。科学与启蒙理性的出现让过去的宗教生活开始松动,一种伦理秩序走向崩塌。然而,80年代所面临的精神危机,恰恰正是相似的状况。1976年,伴随着毛泽东的去世,一场充满宗教般迷狂的社会主义运动走向终结,中国人的精神中留下的是一个巨大的真空。过去,自49年开始出生的一代人,他们世界的宏大叙事正是由毛所建构的一套关于社会主义的神话论述,毛所占据的正是正是那一代中国人的精神世界中宗教般的上帝的位置。他的画像遍布每一个中国家庭主要空间,乃至水杯、衣服,以及这个国家最重要的政治地标,天安门城楼。毛的死,便是中国人精神世界中的“上帝之死”,莫如说,在49年之后,中国的现代进程由此中断了三十年,于是进入80年代的中国人的精神世界,便是如同十九世纪刚刚进入现代世界欧洲一般,经历着“上帝死了”的危机。

那么尼采,与小说中疯子与幺四婆婆乱伦的这一情节的联系是什么?我试图用两个文本来证明其中的联系,分别是《快乐的科学》与《查拉图斯特拉如是说》。尼采最为人熟知的轶事或许就是,晚年的疯狂,他似乎与梵高并列在文化史上最著名的几位疯子之一。尼采的疯狂同时也是极具哲学意义的,关于他的疯狂的哲学阐释也可以与刚才所讨论的“上帝死了”的精神危机相类似,他作为一个指出“上帝死了”这一现实的“疯子”而为那时的人所不解。不过,早在《快乐的科学》中他就描写过一个疯子的形象,也正是这个疯子的形象,第一次说出了“上帝死了”这句话,在我看来,这也是查拉图斯特拉的原型。以下我引述复旦大学俞吾金老师的一篇关于上帝死了的文章,其中提到。

《快乐的科学》125节 这一节讲到:一个疯子大白天打着灯笼,在市场上不停地叫喊“我找上帝”,正好那里聚集着许多不信上帝的人。于是,这个疯子闯入了人群中:

“上帝去哪儿了?”他大声喊道,“我要对你们说!我们已经杀死了他——你们和我!我们都是谋杀犯!但我们是如何做到这一点的呢?我们如何能将海水吸干?谁给了我们海绵去擦拭整个地平线?我们究竟做了什么才使大地脱离了它的太阳?……。一切神都腐烂了!上帝死了!上帝殉难了!我们已经杀死了他!作为最大的谋杀犯,我们将如何宽慰自己?迄今为止最神圣、最万能的它已经倒在我们的刀下,——谁能清洗我们身上的血迹?用什么样的水才能清洗我们自身?”

如果你足够敏锐,应该已经发现了其中的联系,在余华所构建的小说世界里,疯子就是尼采的化身,在小说中还提及马哲每每走到河边总是看见疯子在洗衣服。疯子在河边用河水洗衣服,疯子为什么在有自来水城镇里仍然用河水洗衣服呢,从刚才的文本中便能推断出这一意象的源头。“用什么样的水才能清洗我们自身?”,洗衣服便是表达洗涤“杀死上帝”这一精神罪疚的动作。在这样的语境下,疯子用鞭子抽幺四婆婆的动机,也昭然若揭 —— “你去女人那里吗?别忘记鞭子!”老女人对查拉图斯特拉如是说道。是的,这句话并不是尼采所说,而是尼采借查拉图斯特拉所对话的一位年老妇人之口说的。可以想象,在余华的小说世界里,他演绎了这段关系,将尼采化身为鞭打老妇人的疯子,而老妇人则成了耶稣/上帝的形象,这一场施虐与受虐的关系作为让马哲陷入恐慌的案件的核心,便是作为宣告“上帝之死”的疯子将这一真相摆在小镇的众人眼前的过程。大家忽略垂垂老矣的上帝,她总是沉浸在受虐、死亡的愉悦中,被众人遗忘,直到疯子将她的头颅割下,放在河岸边,众人这才意识到令人恐惧的事实。上帝死了,旧的秩序不再,而马哲也开始一场对世界暗面的巡游,这一切便是那些在80年代前,被压抑的,人的欲望,这一切在80年代开始涌现,电影版改编的成功便是将余华在小说文本中更抽象隐晦的精神性寓言转译成了一个又一个人的欲望。

欲望、诗歌与性解放

文革的十年激进社会主义实验,在性的方面是一种高度禁欲的年代,性社会学家潘绥铭将其描述为“去性文化”或者“无性文化”,“1949年以后,以’移风易俗’和’阶级斗争’为口号,性,逐渐被视为革命的政治敌人,最终出现了’文化大革命’中的’无性文化’,实际上是一种’反性的社会秩序’”(潘绥铭,2008)

80年代,性的观念逐渐苏醒的同时,过去被压抑的多元的性向、性欲也重新浮现,幺四婆婆与疯子的SM是一种,而在影片中的许亮也是。从影片的呈现中我们可以推测出,这位在村镇上做美发生意的许亮是一位性别认同为女性的、或者更准确来说对女性身份有着亲近和认同的同性恋者,在此我不愿用异装癖来描述她,因为她在死亡的时候身着异装从电影院楼上跳下的这一幕说明着,她不仅是通过异装去获得一种性快感,死亡时身着异装是一种用生命对性别认同的宣誓。在马哲调查的过程中,许亮不断试图将嫌疑引在自己身上,想让自己被判刑进入牢狱,这一异常的现象勾起了马哲的注意,他在对许亮前科的调查中发现,他曾因流氓罪入狱。在十年禁欲主义的激进实践中,自然的爱欲与天性被压抑、绑缚,转化成高亢疯狂战斗冲动,人成为了无性别的主体。

“社会一方面充斥着(对欲望进行)战争的呐喊,方面充斥着禁欲主义的颓靡风潮。就此,社会呈现出两个截然相反的面貌:一方面,自然欲望被控制住,它们沉闷无声,另一方面,战争机器开足了马力,它们锣鼓喧天。这场喧嚣革命的底部是欲望的巨大沉默。青年学生白天是喧嚣而激动的主体,但是,他们的夜晚生活则是晦暗而压抑的。根据性学家的调查,那个时代“不但把男孩子首次性生活的年龄推迟了,从解放初大约是18岁左右,到了’文革’变成24岁。把男孩子第一次手淫的年龄也给推迟了。刚解放的时候大约16岁,然后上升到文化大革命的19岁” 或许我们可以这样总结:正是因为他们夜晚的晦暗,导致了他们白天的高亢。”(汪民安,2018)

然而在十年之后,欲望浮出地表的时刻,主流社会尚未完成性观念的转型,流氓罪这一法律上的惩戒直到97年才被终结,于是性少数者们被压抑在社会的暗面,只能在夜里、在无人的河边,流露被压抑的情欲与认同。马哲,正是在经历这样的一种情欲浮出地表的时刻陷入疯狂的。马哲的伦理秩序已经无法阐释这样的欲望,从语意的谐音中,我们可以推想其转喻着过去伦理秩序面对当下的失序。

“1997年10月1日,新《刑法》颁布实施,取消了1979年《刑法》中的“流氓罪”条款,其中与同性恋直接相关的“鸡奸”罪也随之消失,也就是说,从法律上讲,同性恋不再是违法犯罪行为。”

《改革开放后中国同性恋生存境况变迁研究(1979~2001)》

不仅是性少数群体的欲望,尽管顺性别异性恋之间,欲望的浪漫主义也迸发了前所未有的强度。电影版故事里的另一个案件,就是王宏与钱玲的爱情,在自由恋爱仍然被视作一种异端的年代里,工厂里的二人恋爱了,在收音机里传来的阵阵铁轨声与钱玲爱的告白中,在王宏诀别的信里,诗歌让欲望冲破了伦理与社会秩序的束缚,爱情、死亡、诗歌、铁轨,这些元素无不指向海子的年代,在上帝死了之后,爱情成为了一种新的信仰,爱情填补了上帝的缺位与真空。

正是这样迸发的、充满强度的,流动在暗面被主流所压抑的欲望和情感颠覆了马哲所象征的主体秩序和伦理。然而伦理的危机,则酝酿着的是更大的合法性危机,因为马哲所象征的旧的社会主义伦理秩序已经开始被新的欲望所松动,那个规定着一切秩序以一种恰切的方式运行的价值系统逐渐崩解,人们需要一套新的伦理秩序来安放这一切。可是,马哲有枪,他仍然有权力,可以压抑住这些让他逐渐崩溃的一切,所以他开枪了,他将疯子杀死,只为了自己不沦为疯子,小说写在1987年,距离那个事件还有两年的时间,这一枪犹如寓言,同时也是预言一般昭示着那个潜在的现实,在权力中心的马哲为了不让自己的价值体系崩塌,需要杀死眼前的“疯子”以寻求自身合法性的自洽,这个小说是关于中国之命运的精神寓言,这也是余华所关注的母题。所以,在影片的开头,有这样一句话,“人理解不了命运,因此我扮成了命运。 ——阿尔贝·加缪”。

从精神危机到政治危机

1989年6月4日凌晨的天安门广场上,解放军部队在广场上驱逐学生,这场“1989年春夏之交的政治危机”此后至今,成为中国人生活世界里的一个秘闻,当时什么情况?解放军开枪了吗?杀人了吗?毫无疑问,这是对中国政权合法性最大的威胁,中国人民需要将这件事放置在一个或真或假的传闻的位置上,才能面对眼前这个每天都要与之打交道的政权。否则,你将无法解释一场对青年学生的屠杀在现代世界有何合法性?如何面对这样的红旗与天安门敬礼?电影版的《河边的错误》对原著结尾的改写,就直面了这一个深藏在每个中国人精神世界的黑暗角落,如何面对“开枪的罪”。

在影片结尾,导演呈现了这样的一个镜头,画面中是因破获疯子杀人案受勋三等功的主人公“马哲”,他在影片中头一次身着军服,惶惑地坐在一众领导面前,起身受赏。脸上充满着不安、茫然,与周边的领导们格格不入。

而就在几分钟前的,因为疯子的死,局长问他,他的六四式手枪有几发子弹?他卸下弹匣,子弹似乎一颗未发?那么,他到底,开枪了吗?这个场景是导演留下的唯一一个明显的提示,而其他的表意都以先锋文学式的寓言意象出现。这个马哲是象征着什么,当时在广场上开枪的军人的心理?或是下令开枪的领导?或是每一个听过这个传闻的中国人的精神世界?顶级的文学从来不给予一个确切的答案,而是让一切在寓言的普遍性之中,就像你从不曾听闻对俄狄浦斯唯一的解释一样,你追问俄狄浦斯的具体意涵,没有人能给出唯一确切的解释,他只能回答,这是象征命运,可是命运是什么?正是因为意象的多元,阐释空间的丰富,反而提炼出了一种真理的结构,真理不是确切的,真理是一种寓言性的结构。马哲的形象可以适配上述一切的阐释,他是上述这一切中国人的精神结构的提纯,就像精神分析学家们用俄狄浦斯比喻命运一样,我们也可以用马哲来比喻在80年代之后,中国人的精神危机。这一精神危机与政治危机高度地关联,不如说,正是因为精神危机才导致了最终的政治危机,或者,这就是政治危机的隐喻?

在电影里马哲的世界,总有不同的意象出现,燃烧的摄影机是一场梦魇、乒乓球是一场梦魇,残破的电影院是什么呢?为什么把办公室搬到电影院?这仅仅是一种元电影的自指吗?我总是觉得,电影哲学所提供的视角不一定只是在思辨的游戏里空转,电影当然是关于现实的,而不只是符号学的智力游戏。主人公马哲正是通过电影来查案的,正式通过这一切资料才认识到事件的真相,或许这正如在境外的互联网上搜索这一切的视频、文字资料去求索真相的我们,马哲寻找80年代真相的过程,不正如同我们带着好奇去寻找关于这次政治事件真相的精神之旅吗?当然,这只是一种读解,正如前面提到,真理是一种结构,或许这也可以是那些开枪的军人在翻开那段历史回忆时的精神世界的隐喻,观看电影如同观看那些被意识压抑的潜意识梦境,历史的幽灵总是在这样的潜意识之中浮现。杀了疯子的马哲如何面对自己的罪,正如同在红旗下的每一个中国人如何面对眼前政权的过去,或者那些当权的人们、下达命令的人们又怎么面对自己,为自己寻得一种合法性呢?开枪,又真的有用吗?

在影片的结尾,马哲的孩子出生了,而医生此前却告诉他,孩子有10%可能是个“疯子”。杀死了一个欲望与意识偏离“马哲”伦理的人,就能够将这种所谓的“疯狂”碾灭吗?在最后一个镜头里,他初生的孩子在盆中沐浴,这是一次“马哲”的受洗,他即将成为新的国民、新的孩子,但是他缓缓转头,眼里却透出疯子的模样,他叩问着银幕前的人,你能再一次地,杀死“疯子”吗?