每一面旗帜在烈火中都是黑色的

在以下各节中,来自过去一个半世纪的作家和艺术家们反思了黑旗的含义,即 反叛和否定的无政府主义标准。

记者:“这里有一些人,在四处游荡 …… 嗯,不完全是在游荡,他们看起来很有条理。 我不知道他们是谁,他们全都一身黑衣,戴着黑兜帽,还有黑旗 ……上面什么都没有。”

主持人:“上面什么都没有的旗帜?”

记者:“没错,就是全黑。”

—— 1999 年西雅图世界贸易组织峰会抗议活动的电视报道

1880 年 11 月,五十岁的教师兼警察杀手,路易丝·米歇尔 (Louise Michel) (注1),结束了因参加 1871 年革命的巴黎公社而被迫在南太平洋的长期流放后返回法国。被流放期间,她已经成熟为彻底的无政府主义者,反对一切形式的等级制度和压迫。回到法国,她立即投身巴黎的激进组织。

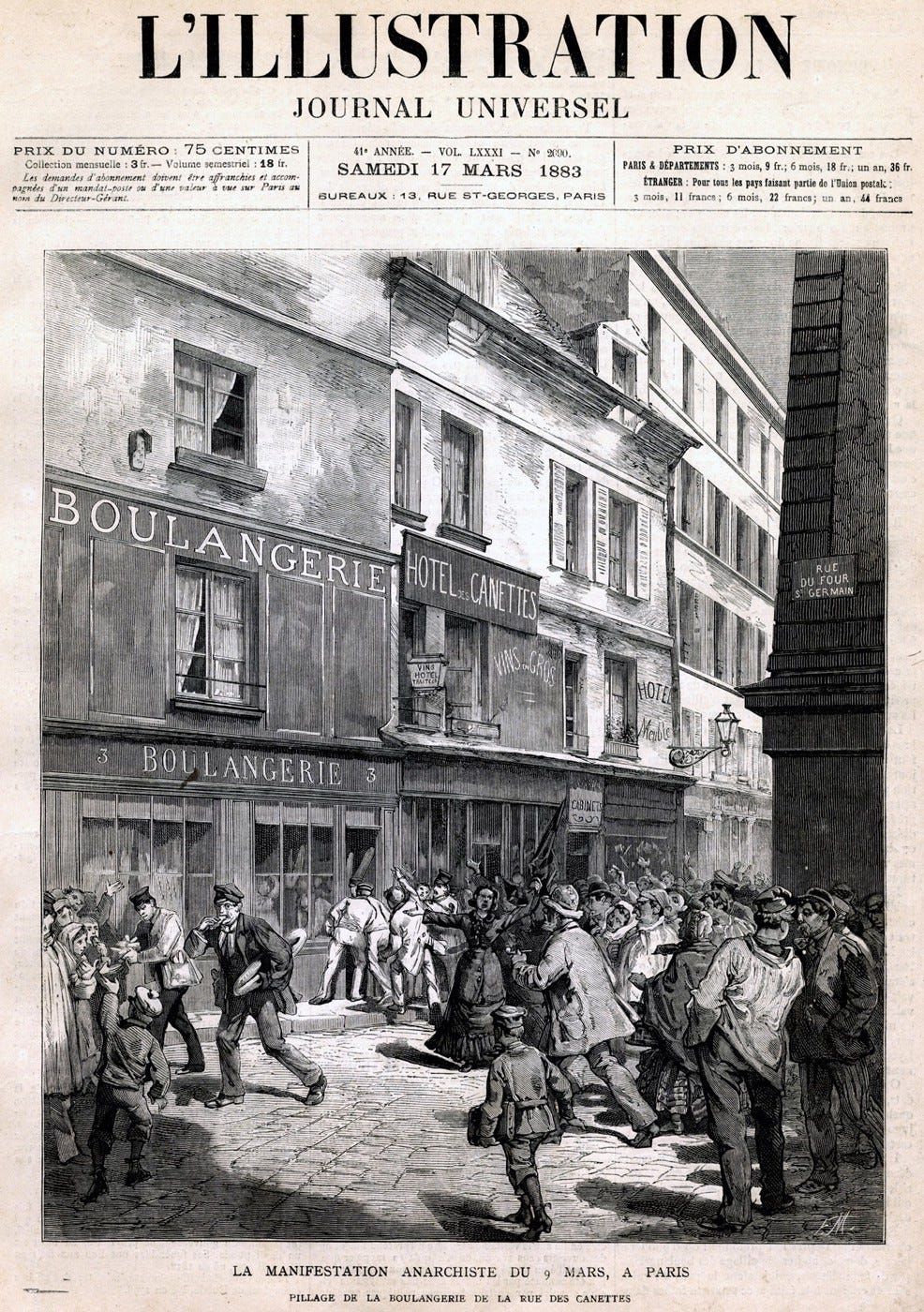

根据莫里斯·多曼盖特的说法(注2),路易丝·米歇尔是最早宣布将黑旗作为无政府主义运动标志的人之一 — — 尽管在下文中,我们将看到证据表明,此前不知名的劳工已经在里昂和其他地方使用了黑旗多年。 1883 年 3 月 9 日,路易丝·米歇尔在失业和绝望的示威游行中使用黑色衬裙作为旗帜,期间参与者洗劫了多家面包店。 9 天后,也就是 3 月 18 日,巴黎公社爆发十二周年之际,她在巴黎贫穷的贝尔维尔社区的激进派俱乐部 Salle Favié 发表演讲:

“不要再让我们战士用鲜血浸染红旗。我将举起黑旗,为我们的死难者和我们的幻觉哀悼。”

1883 年 6 月 22 日,米歇尔因前三月的示威而受审。 “我们为什么要在黑旗下游行?” 她在法庭上讲话: “因为这面旗帜是罢工的旗帜,它象征着工人没有面包。”

法院判处路易丝·米歇尔六年徒刑,罪名是 “没有采取任何措施阻止抢劫”。

《黑旗》报 (Le Drapeau Noir):反对所有法律、法典、法官和警察

1883 年 8 月 12 日,路易丝·米歇尔在巴黎受审后不久,法国里昂出现了一份新的无政府主义报纸,名为 Le Drapeau Noir(黑旗)。黑旗报以该名称仅发行了 17 期,随后为了躲避国家的镇压和审查,它被迫不断地更名,例如社会责任、革命标准、斗争、暴动、挑战、无政府主义九头蛇、警报、和无政府责任 等等。

在该报的第一篇题为 “黑旗为首:致无政府主义者” 的文章中,编辑们阐述了他们的愿望:

“当我们为我们的报纸取名为 ‘黑旗’ 时,是否需要一个规划?我们不是已经表明了我们的行动方针吗?这个名称受到了里昂市当地历史的启发,因为在饥饿的驱使下,工人们在克罗瓦-鲁斯和瓦斯的高处第一次展示了黑旗,作为哀悼和复仇的标志,象征着社会要求。因此,采用这个名称,意味着我们将永远站在工人一边反对剥削者,站在被压迫者一边反对压迫者。

这是我们矢志不渝的承诺,来自我们前辈践行的社会责任、革命标准和斗争;在无政府主义者对这个根基正在动摇的腐败旧社会的进攻前线,我们将看到黑旗飘扬;作为一个斗争和战斗的机体,黑旗将发动战争,面向所有的滥权、所有的偏见、所有的恶习、和所有的虚伪,它们以社会制度之名竭力拖延这个腐朽旧世界的堕落、听之任之,很快就将在不堪重压下面临崩溃。

绝对自由的支持者们,我们将向所有那些伪自由主义者、立法者开战,他们只理解循规蹈矩的 ‘自由’,然而我们所相信的真正自由是不受任何限定的;最终,我们将对法律、法规、法官、警察和所有机构发动战争 —— 它们的真正目标是限制我们鼓噪的这种自由,并促进少数特权阶层对群众的剥削。”

在第二篇文章中,编辑们继续阐明了他们钟爱黑旗的原因:

“事件、日常的事实,早已清楚地表明,红旗已经光荣退场,如果胜利了,它的光芒很可能会掩盖一些自私阴谋家的春秋大梦。红旗已经变身为一个政府,化身为一个合法当局的标准。那时我们才明白,对我们、对每天不屈服于统治的人们和每时每刻都在准备着投入反叛斗争中的人们来说,红旗不再有任何意义,它只是一种尴尬或幻觉。”

《警报》:饥饿的象征

根据无政府主义报纸《警报》(The Alarm) 所记录的,美国的无政府主义者在 1884 年 11 月 27 日的感恩节举行了第一次举起黑旗游行,明确要求强制废除财产和雇佣劳动。

以下引文摘自该报 1884 年 11 月 29 日的一篇题为 “黑旗:芝加哥无产阶级的饥饿象征” 的文章(注3):

“预定的日子, 11 月 27 日星期四,示威在雨夹雪的天气中开始了。 劲风刺耳而冰冷,在裸露的脸或手上留下刺痛之感。 在宣布的下午 2 点 30 分,超过三千人聚集在麦迪逊和伦道夫之间的市场街上。 雨雪夹杂着落下,地面满是泥泞和水。 恶劣的天气衬映出人们顽强的精神,没人被吓倒。

第一位发言者宣布这次示威是 “为人类利益而聚集的一群人”,并对资本主义进行了批判:

“现在,当市场上的衣服供过于求时,工厂关闭,成千上万的人失业,因此被剥夺了获得任何过剩供应的途径。结果男人们衣衫褴褛,却是因为国内的衣服太多了! 所有其他事情都是如此。 譬如人们被迫睡大街,只因为这个国家的房子太多了。 如今空置的鬼楼遍地都是,没有更多的购房需求,建筑商因此无所事事,无法赚钱支付租金。 想想吧! 你衣衫褴褛,是因为这个国家的衣服太多了;你露宿街头,是因为这个国家的房子太多了;你忍饥挨饿,是因为这个国家的面包太多了;你被冻得瑟瑟发抖,是因为这个国家的煤炭太多了! 这种荒谬难道有任何值得持续的理由吗? 人们如此盲目以至于看不到这个体制必须被彻底改变吗?”

登上演讲台的还有无政府主义者奥古斯特·斯皮斯,他随后在干草市场悲剧中被国家谋杀。

“下一位演讲者是奥古斯特·斯皮斯。 他指着黑旗说,这是饥饿和渴望的旗帜,第一次在美国本土被举起。 它代表着人民的饥饿已经接近那些故国的情形。 我们必须打击这些抢劫劳动人民的强盗。”

演讲结束后,游行开始:

“两面大旗,一黑一红,引领着队伍。 大约在游行的中途,[原文如此] 又有两面大旗,一黑一红。

游行在第五大道 107 号 ,到达《警报》和《劳动报》的办公室结束了。

“在这里,人群聚集在马赛曲的旋律中,黑旗和红旗的挥舞声,以及被虐尽的无产阶级的欢呼声中。 ”

谢尔盖.爱森斯坦(Sergei Eistenstein):红旗、黑旗、和白旗

在早期的苏联电影《战舰波将金号》中,导演谢尔盖·爱森斯坦希望描绘叛军在战舰上升起一面红旗, 但是那个时期的黑白电影把红色变成了黑色。

为了达到他想要的效果,爱森斯坦不得不用白旗代替红旗拍摄场景,然后将旗帜手工染成红色,一次一帧。其效果,如同宣传政变一般,带来了对忠心耿耿的布尔什维克雷鸣般的掌声。

这里有一个严峻的比喻:谁真正制造了俄国革命,以及后来如何描述它 —— 每一面真正的红旗在历史上都像是一面黑旗,而这些旗帜随后从官方叙事中被抹去,而广为流传的国家宣传中著名的 “红旗” 实际上是投降的白旗。

安德烈·布雷顿:自由的颜色

以下文字最初是由资深超现实主义者安德烈·布雷顿 (André Breton) 发表于 1945 年 《神秘17号》(Arcane 17) 中的文本。后来在 1966 年 12 月的《反叛工人7#》(The Rebel Worker #7 )中被翻译成英文,而后又被收录在《当街起舞:1960年代的无政府主义者、IWW、超现实主义者、情境主义者和临时派》一书中 (2005)。

在我们的头顶上方,旗帜状的窗户永远暗着,保持着通风。它们的大小和巴黎某些高速公路工程两侧的红旗一样,被醒目的黑色大字 “SADE” 隔开。这常常引发我无限的遐想。

那是一面没有任何标记、没有任何文字的红旗,其状如同我 17 岁时在一场战争之前的一次民众示威中所看到的那样,那是在巴黎佩圣热尔维站( Pré Saint-Gervais) 的天空,我看到无数红旗飘飘和数以万计的示威者。

那种感觉,是任何理性都无法解释的,尤其是当我回想起那片绚丽的人海,在那不停流动的和令人窒息的地方,被高高飘扬的黑旗刺穿的那一刻,我能感到脉搏的跳动。

那时我还没有多少政治觉悟,即使现在衡量我的觉悟程度也不得不承认,我依然感到困惑。但是,我身上的同情心和对一些问题的反感比以往任何时候都更强烈,绝不屈服于意识形态的要求。我知道我的心在跳动,仍然在跳动,仿佛依旧停留在那一天的运动中。在我内心最深处如画廊的尽头,我总是会重新发现无数火舌的光芒,萦绕在其中一些灿烂的灯芯之上。

当代人几乎无法想像如此景象。无产阶级的心脏还没有被无数派系党争所撕裂。巴黎公社的火炬远未熄灭;那里有许多只手紧握着那把火炬 — — 一个在它的伟大光芒中将一切凝聚在一起的火炬,如果不是那几圈浓烟盘旋的花环,也不会如此的美丽,如此的真实。从那些手握火炬的人脸上,可以看到如此之多无私的信仰、决心和热情,还有高贵,在无数退伍老兵身上。

在黑旗的周围,确实,可以强烈地感受到来自纯粹肉体痛苦的印记,但能看到人们眼睛里燃烧的激情,留下的是难以忘怀的白热。多少次烈焰焚身,只为那些本分的要求和希望,有时纯粹是为了他人,义无反顾地赴汤蹈火。

人类的状况便是如此(独立于那些人为的总是可以修正的社会状况),那是一种从情感上来说绝对正确的最后态度,历史上尤其不乏智者们的类似态度,无论是帕斯卡、尼采、斯特林堡还是兰波,都忽略了社会可能压制这种态度的纯粹功利主义原因。一个人不得不承认,这种态度本身就带有一种 “我不下地狱” 或者舍我其谁的宏伟。我永远不会忘记那些让我心旷神怡的兴奋和骄傲,譬如当我还是个孩子的时候第一次被带进墓地,在无数令人沮丧或荒谬的纪念碑中,我发现了一块用红色字母刻在花岗岩板上的绝妙装置,上面写着: “既非上帝也非大师”。诗歌和艺术当中永恒的就是那些在绝望的、所谓刚需中改变人类形象的东西,他们不时地在生活中制造出一个又一个令人会心一笑的机会。

而事实上,飘扬在艺术和诗歌中的,无论人们喜欢与否,红旗和黑旗,总有一面在竞相变换。在那里,时间也很紧迫。因为,这是一个关于确保从人类的感性中如何汲取它所能赋予的问题。然而,这些红黑之间的明显矛盾到底是从哪里来的呢?或许任何人都不会只为了塑造和扩大这种意识、而触及他人的感性问题,除非是自我牺牲,献祭给他所在时代属灵的分散之力:这些力量(之所以分散),因为他们一般只有在互相寻找(同类)时才会宣布相互排斥。

正是在这个意义上,这样的人一直是,并且根据这些力量的神秘法令,必须同时是他们自己的受害者和刽子手。因此,对于人类自由的品味来说也有同样的情形,自由被近乎无限扩展到所有人,却将所有的可怕后果都归结为一个人。自由并不眷顾这个地球,除非有那些知道或至少部分知道如何生活在解放中的人,他们对自由的热爱达到疯狂。

让·热内:“这是我想看到的革命”

“收到古巴文化事务部的访问邀请时,我说:‘是的,我非常想去古巴,但有一个条件:我会为我自己的旅行付费,我会为我在那里的住宿付费, 我会去我想去的地方,留在我想去的地方’。我说,‘我非常想去,如果这真的是我想要看到的那种革命,也就是说,不再有国旗,国旗作为一种承认的标志、作为一个团体形成的象征,是不是已经成为革命戏剧性的阉割和国歌的致命片段? 问问他,古巴的国旗和国歌还在吗?”

— — 让·热内(Jean Genet) 接受休伯特·费希特 (Hubert Fichte) 的采访

Howard J. Ehrlich:为什么是黑旗?

黑旗是无政府主义的象征。对那些认识黑旗的人来说,能够引发从恐惧到喜悦的不同反应。找出它的含义并且准备在越来越多的公共集会上看到它……

无政府主义者反对所有政府,因为他们相信对所有个人而言其自由的意志和知晓的意愿,是群体和社会本身的最终力量。无政府主义者相信个人的责任和主动性,相信真正全心全意合作的团体是由自由 “人” 构成的。政府则与这种理想完全背道而驰。政府依靠蛮力和欺诈来加速少数人对多数人的控制。这种残忍和欺诈的过程是否被诸如国王的神权、“民主选举” 或所谓的 “人民革命政府” 等神话概念所证实,对无政府主义者来说几乎没有什么区别。我们根本性地拒绝 “政府” 本身这一概念,并假定完全依赖自由人解决问题的能力。

为什么我们的旗帜是黑色的?黑色是否定的影子。黑旗是对所有旗帜的否定。这是对民族性的否定,它使人类与自己对抗,否认全人类的团结。对于以效忠一个或另一个国家的名义犯下的所有骇人听闻的反人类罪行,黑色是一种愤怒和愤慨的情绪。

这是对政府的伪装、虚伪和廉价诡计所暗示的对人类智力的侮辱的愤怒和愤慨 ……

黑色也是哀悼的颜色。取消国家的黑旗也在哀悼国家的受害者 — — 无数在战争中被谋杀的人,无论是对外还是对内,为了某个血腥国家的更大荣耀和稳定。

它哀悼那些劳动被剥夺(征税)以支付对其他人类的屠杀和压迫的人。

它不仅哀悼身体的死亡,并且哀悼在专制和等级制度下精神的瘫痪;它哀悼数以百万计的脑细胞被涂黑,再也没有机会照亮世界。

这是一种无法被安慰的悲伤颜色。

但是黑色同样美丽。它是一种有关决心、决定和力量的颜色,一种可以澄清和定义所有其他颜色的颜色。黑色是孕育繁衍的神秘环境,是新生命的温床,总是在黑暗中进化、复苏、更新、繁衍。包括隐藏在大地中的种子、精子的奇异旅程、子宫中胚胎的秘密生长等等,这一切都被黑暗包围和保护着。

所以,黑色是否定,是愤怒,是愤慨,是哀悼,也同时是美丽,是希望,是在地球上和与地球上培养和保护的人类生活和关系的新形式。黑旗意味着所有这些东西。我们很自豪能够携带它,很抱歉我们举起它,并期待有一天不再需要这样的符号。

匿名者:投降的反面

几年前,我有幸出现在南方的一个小镇上,当时一位年轻的朋克摇滚歌手正带着他的弟弟参观他最近搬进的集体房屋。

“黑旗是什么意思?” 小弟指着前廊上摆着的那块方形的布头问道。我有些好奇地等待着答案,因为我推断这可能是第一次邀请哥哥解释无政府主义学说的复杂性。

“哦,这个?” 朋克摇滚乐手回答,“这就像是 — — 投降的反面。”

附录: 无政府主义认同

当被问及他本人是否是无政府主义者时,圣地亚哥·塞拉 (Santiago Sierra) 回答说:“我认为无政府主义是我完全认同的一种政治和行为哲学。 然而,无政府主义首先是道德,意味着一种没有让步的生活方式。 从这个意义上说,我不会是(无政府主义者),就这么多,因为我的生活与任何无政府主义激进活动家的生活还相去甚远。”

这个谦虚的回答让人想起智利学生何塞·多明戈·戈麦斯·罗哈斯 (Domingo Gómez Rojas) 在特别部长何塞·阿斯托基萨 (José Astorquiza) 询问他是否是无政府主义者时的反应:“亲爱的部长,我没有足够的道德纪律来承受这个称号,那是我永远做不到的美德。”

尽管如此,戈麦斯·罗哈斯还是在被拘留期间被智利政府谋杀。重要的是要摧毁集中化暴力和控制的机制。

“他们有一面下半旗的黑旗,象征着他们终生承受的希望和忧郁,用尖刀切开友谊的面包,还有一些生锈的武器,所以他们永远不会遗忘。 它们不是百里挑一,但它们仍然存在。 他们手挽手高兴地站在一起。并为此,他们始终站在一起。无政府主义者。”

— — Léo Ferré,“Les Anarchistes”,于 1968 年 5 月 10 日在巴黎 Mutualité 举行的无政府主义者联合会年会上首演,恰逢路障运动引发全国性的反抗和总罢工。

注释:

【注1】据 1871 年 4 月 10 日巴黎公社官方公报报道,“第 61 营有一个精力充沛的女人在战斗。 她杀死了多名警察”。George Clemenceau 证实这是生死攸关的问题:“为了不被杀,她杀了别人 …… 她是如何在我眼前被杀死一百次的,我永远不会知道。 而我只看了她一个小时。”

【注2】写在《红旗的历史,从它的起源到 1939 年的战争》(The History of the Red Flag, from Its Origins to the War of 1939)。

【注3】显然,在成为渴望生活在没有压迫的世界中的人的标准之前,黑旗就代表了饥饿本身。例如,在 1861 年 11 月 17 日的《纽约时报》上,一篇报导南卡罗来纳州粮食短缺的头版文章的副标题为 “南卡罗来纳州的黑旗”。

⭕️