LGBTQ+影视发展简史 | Media & Gender

2022年情人节,我和朋友辛灿合作了《可见性:媒介发展与性少数群体》

这篇文章灵感源于2020年情人节Apple TV推出的纪录片《从暗到明:电视与彩虹史》,当通过此片回顾西方近70多年的同志运动后,辛灿说:“媒介对于边缘群体‘被看见’有如此重要的意义,这世上有太多的人不应该被隐形。”

因此,我们也想把这份富有意义的平凡人的史诗记录给你。

__________________________________________________________________________________________

1950s—1970s 眼前一片黑暗

“身于媒介之外”

福柯在《规训与惩罚》中描述:“他被看到,却不能看。他是信息的客体,却非传播的主体[7]。”正如警长监视囚犯,老板视察下属,男金主凝视女主播,可见性/视觉与社会权力、地位息息相关。

性少数群体在美国电视中首次出现,是作为一种政治符号。在麦卡锡主义(美国国内反共、排外、极右的典型代表)盛行的20世纪50年代,为铲除政治见解不同的人,“同性恋”成为了极端分子施加政治迫害的挡箭牌[8]。

经由大众媒体(电报、电视等)传播,“同性恋等于间谍”的言论被大肆宣扬。一方面,诸多共产党员被冠以“同性恋奸细”之名惨遭迫害,另一方面,性少数群体被迫与“反社会”挂钩,成为政治斗争的牺牲品。

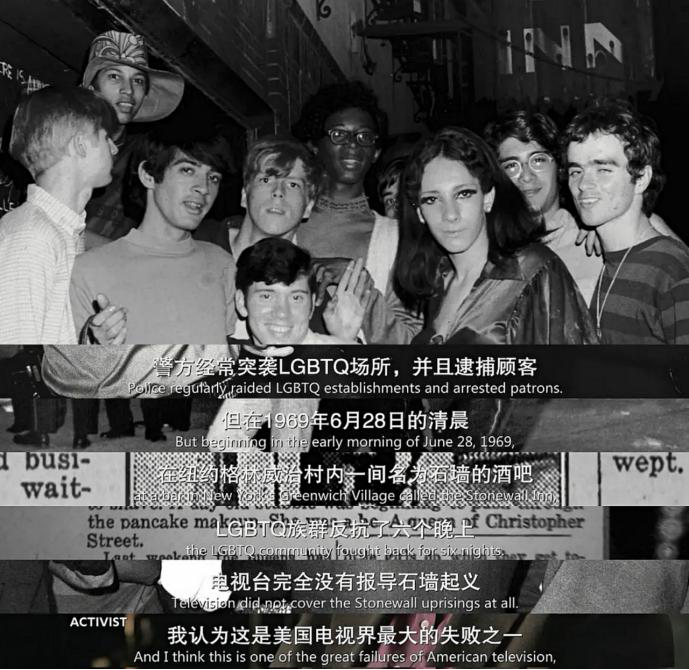

这种视觉强化的污名,使性少数群体一度陷入边缘境地。在那个时代,影视出版与传播方都对性别议题持阉割态度[8],甚至1969年轰轰烈烈的石墙运动爆发(性少数维权标志性事件),性少数群体也被当作“不可出现在公众视野”的异类被排斥出电视媒介,零散的报纸报道上,几乎布满抵抗、歧视的眼光。

1970s—1990s 残缺的爱人

“成为台前小丑”

污名化的影响延续到20世纪70年代,部分影视作品开始出现了性少数角色,但基本是以搞笑讽刺之形象出现。

随着家庭电视普及,情景剧成为自70年代受众最广泛,且最受欢迎的影视形式。而在娱乐导向的内容中,被视作“异类”的性少数承担起“令观众瞪大眼球、捧腹大笑”的角色。

Ta们通常由异性恋演员扮演,以“奇装异服”(如猛男穿蕾丝裙、短发女孩贴胡子)的形象出现,举止夸张做作,并在台词中不停强调自己非异性恋的身份[9]。

这不禁使人联想到戈夫曼拟剧理论中的“前台与后台”[10]。演员在电视舞台上刻意表演,而观众却对后台(演员个人,及其角色象征群体的真实状况)一无所知。

当荧幕中的性少数成为笑点,“异装癖”、“性生活混乱”等刻板印象不断强化,真正的性少数者面临外界演绎与真实自我的割裂,隐藏于社会层面的偏见,压抑了群体现实存在的声音。

“直到'病毒'被传播”

虚幻到真实的转折随一场世界性危机到来。

20世纪80年代,艾滋病(AIDS)开始在美国及欧洲多地蔓延。而在最早的媒体报道,甚至美国疾病控制与预防中心的声明中,艾滋病被定义为“男同性恋的罕见癌症”(GRID,Gay-related Immune Deficiency)[11]。

根据当下的医疗知识,我们可知艾滋病病毒(HIV)通过母婴、血液、性行为三种途径传播,且最初是随越南战争期间携带病毒的补给血液大面积扩散。

然而,在传统媒体时代,电视上轰轰烈烈的性解放运动(1960s-1970s)一定程度放大了人们对“性”的关注,加之先前对”性少数群体私生活混乱“的刻板印象,大众似乎认定了艾滋病就是只有男同性恋会生的病[8]。

在80年代的影像中,常会有“双重打击”的经典一幕:儿子告诉父母自己身患艾滋病,父母难以置信,紧接着儿子"自然”坦白了“自己是同性恋”

持续的污名激怒了深陷水火的艾滋病人群,1988年,一个名为Act Up(AIDS Coalition to Unleash Power)的民间工作组织诞生。Ta们由多元身份的成员组成(性少数者、社会活动家、学者、母亲···),游走街头向大众宣传防治艾滋病的知识,并通过抗议行动反抗制药公司的高价垄断,推动政府改进医疗措施[12]。

人类的行动似乎反过来影响了媒介,电视媒体第一次转播出Act Up示威游行的画面。法国电影《每分钟120击》还原了这历史性的一刻:当真实的艾滋病感染者(包括所有性别性向的人群)第一次在电视上被看见,现实诉求被广泛传播,人们开始反思自己的观念行为。边缘群体借助媒介靠近大众视野,西方对于艾滋病、性少数群体的污名歧视逐渐减少。

1990s—2010s 传递真实力量

“以女性之名”

事实上,牵扯疾病的污名不会短时消散,平权也不能只靠单一群体去抗争。

作为性别议题的关键部分,当第二波女权运动在社会崭露头角,一些影视工作者发现,女性主义在社会发声时,也表达了性少数群体追求平等人权的诉求。

这种“合作”的形式主要体现在电视剧与脱口秀上。在90年代初的美国日间肥皂剧中,首次出现了青少年性少数的角色。由于受众大多为全职太太/母亲,相关影片中性别/性向平等的信息被部分女性所接受,这一定程度上影响了西方家庭对孩子性取向的接纳程度[8]。

同样,90年代后,脱口秀、真人秀兴起,秉持女性主义的演员、主持人等媒体工作者有了亲自发声的舞台。

“美国传媒女王”奥普拉·温弗瑞便重要贡献者之一。作为美国历史上收视率最高的脱口秀节目(每周有近3300万观众),《奥普拉秀》热衷邀请不同种族、性别、性取向的社会群体进行交流,Ta们接受采访,甚至与观众展开互动[9]。

尽管传播情况有所改善,但90直到年代中后期,电视上仍然没有一个以主角形式出现的性少数者。

1997年,知名演员艾伦·德詹尼丝(现《Alan Show》主持人)借喜剧《艾伦和她的朋友》,向公众宣告了自己的女同性恋者身份。

在那个时代,这样的决定无非是重大而危险的。“女性+性少数”的双重边缘身份使艾伦承受前所未有的压力,由于收视率断崖式下降,她被迫失去工作,不得以正面形象登上在媒体版面,甚至隐居缓解情绪时,针对其性别/性向的辱骂恐吓信件留言仍接踵而至[9]。

“呈现自我”之意义

即便艾伦的遭遇反映出社会环境的复杂险恶,但公众人物的出现仍鼓励了这次社会运动。

很多性少数者意识到,只有在媒介中呈现更多真实自我,其正常的生活状态才能被看见,才能潜移默化地消除大众对性少数群体的异化和幻想。

1998年,一部聚焦于“异性恋女性与同性恋男性友情”的电视剧出现了。一改对性少数元素的刻意讥讽,《威尔和格蕾丝》算得上真正意义的轻喜剧。主角之间的可爱日常和深厚友谊掀起收视热潮,甚至有粉丝称其为LGBT版的《老友记》。

正如其编剧所说:“这部作品本意不在于教育观众性向平权,只是想单纯表现不同性取向朋友在一起的生存状态[9]。”

现代电视剧的成功成为“后台”被看见的转折。

21世纪初,“律师(Will and Grace)、待事(Queer As a Folk)、黑人女性(The L Word)···”越来越多的性少数角色、甚至本身为性少数的演员开始进入公众视野,影视中的人物形象愈发多样丰满,由此延伸的社会议题也逐渐浮出水面。

在著名美剧《摩登家庭》中,Jesse Ferguson(该演员已公开自己的性少数身份)饰演的男主Mitchell在第一幕便与丈夫Cameron一同登场。不同的是,这部聚焦家庭话题的美剧赋予这对Gay Couple一个前所未有的身份——由于领养了越南小女孩Lily,Mitchell和Cameron也是即将经营自己小家庭的“新手爸爸”。

自2009年热播至今,《摩登家庭》一定程度上引起了社会对非传统家庭模式的讨论。而在21世纪,互联网技术飞速发展,《断背山》、《卡罗尔》、《阿黛尔的生活》等经典同性题材影片从大银幕通过网络二度传播;《美国偶像》、《粉雄救兵》、《艾伦秀》等综艺节目爆火,许多性少数嘉宾拥有了自己的粉丝群甚至应援站。

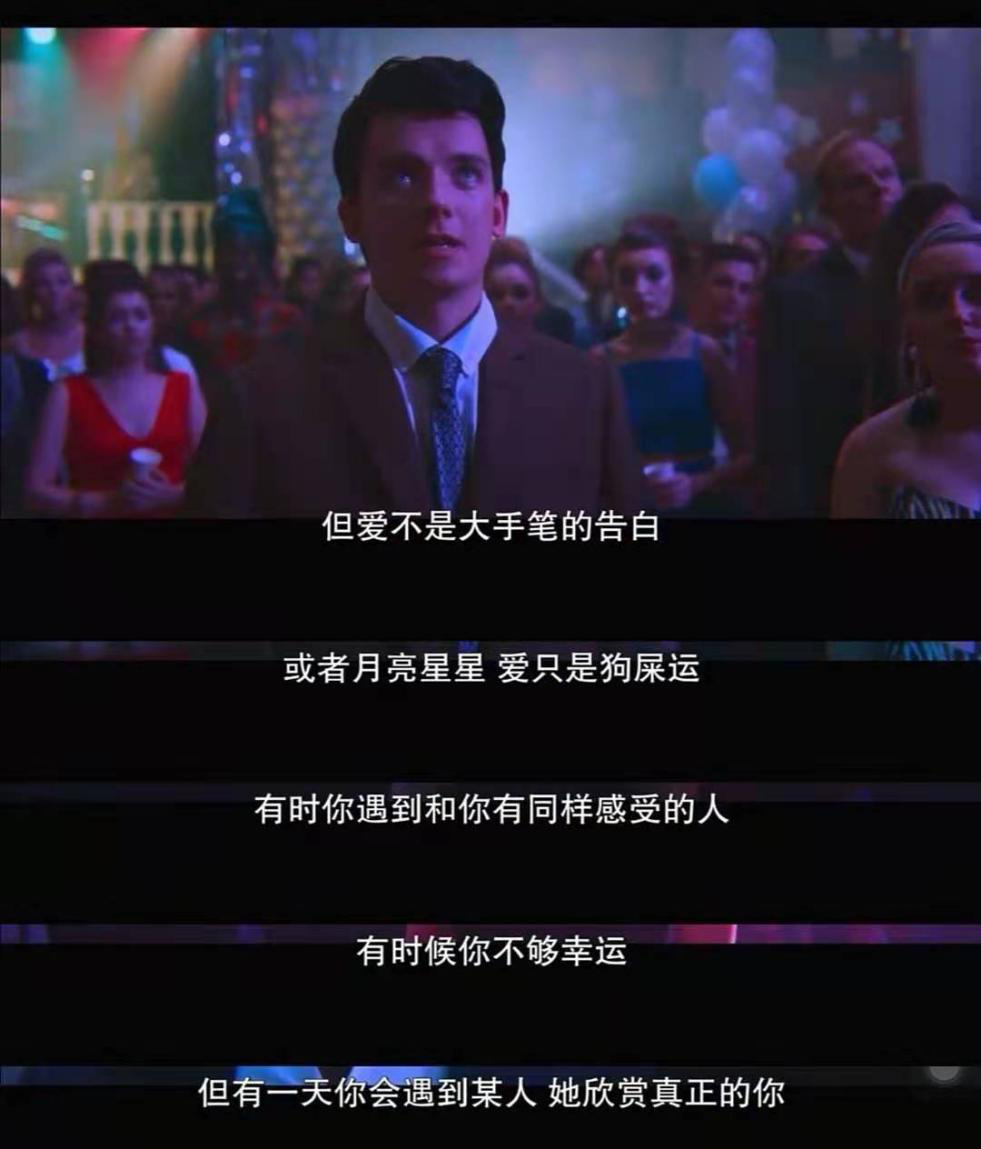

可见,当性别元素与时尚、悬疑、文艺等多种内容融合,多元包容的视角与价值观正逐渐被传播。人们逐渐感受到,无论是何种性别/性向,我们都过着一样普通的生活,有属于自己的人生意义和追求。

2010s—待续

隐藏一朵“彩虹花”

至此,笔者简要梳理了媒介传播与(西方)性少数群体运动相辅相成的历史。而到社交媒体时代,性少数议题的呈现形式已愈发多样,且不只西方国家,在网络平台上,我们时常可以看到来自世界各地的,带有性少数元素媒介作品。

然而,作为一个(社会)行动后果,可见性不仅只是表象呈现,它发生在特定的社会物质(Social-Materiality)语境之下,需要考虑一个社会的历史、文化、甚至宗教信仰等多重元素[2]。

由于复杂的社会背景(涉及恐同历史、相关法律、网络审查制度等),中国大陆的媒介作品尚且不能直接呈现性少数议题。

例如陈凯歌执导的电影《霸王别姬》中,程蝶衣(张国荣饰)对师兄段小楼(张丰毅饰)的爱意就通过大篇幅的单人演绎来呈现,极具爆发力的感情浸透“一切尽在不言中”之悲凉。

在如此的传播环境下,大陆的媒体工作者们似乎形成了一种“自我审查”(Self-censorship)的默认规范[13]。

无论早先《风声》中抗战主题下女特务(周迅饰),《北京遇上西雅图》里在国外尝试管婴儿的Les母亲(海清饰),还是《小红花》以照片和局部镜头出现的同性爱侣;亦或是《陈情令》、《鬓边不是海棠红》等耽改剧爆火,手游《江南百景图》中LGBT元素的设计···制作者委婉的呈现形式,映照出性少数议题在中文“低可见性”语境下生长的独特模式。

然而,正如学者周宪所言:“视觉文化与其说是一种知识性和学理性的探索,不如说是一种文化“策略”,一种借以批判当代社会文化的策略[14]。”

即便媒介作品中的线索隐晦,但也传递出制作者对社会议题或浅或深的思虑,经受众“挖掘解码”后,更全面深入的讨论或许也是提高“可见”之路径。

“我只是不知道有什么比电视的影响力更大,当你看到反映自己生活的画面时,它会提醒你,你的生活很重要[9]。”在《Visible》的结尾,人们感叹媒介对性少数群体、甚至整个社会的改变。

“当你打开那扇门去理解不同的故事时,人们是平等的。这就是为什么它是一个如此强大的媒体,当看电视时,我们真的希望看到一个能展示自己的故事,这就是它的工作,那就是讲述真相[9]。”

在这段以视觉为导向的历史中,我们见证了技术演进,更重要的是了解社会多种群体的记忆、历史实践和追求。

诚然,考虑到年龄阅历之局限,在深入研究前,笔者对性别议题、甚至传播理论或许还带有“初生牛犊不怕虎”般不严谨的论述。

但是,既然人类的故事始终离不开爱与人性的核心,那在本篇推文中,理性思维上的“不可能性”,就会被感性在现实生活中的可爱给战胜。

那最后,祝愿所有人都能有一个温暖的情人节。

放下手机去牵Ta的手吧,除非你和我们一样孤寡的话。(苦笑)

Reference

[1]联合国开发署.中国性少数群体生存状况:基于性倾向、性别认同及表达的社会态度调查报告[EB/OL].2016

[2]Jeffrey W. Treem,Paul M. Leonardi,Bart van den Hooff.Computer-Mediated Communication in the Ageof Communication Visibility[J].2020

[3]Bregman, A., & Haythornthwaite, C. Radicals of presentation in persistent conversation[J]. Proceedings of the 34th Annual Hawaii International Conference on System Sciences,2001

[4]Treem, J. W., & Leonardi, P. M. Social media use in organizations: Exploring the affordances of visibility, editability, persistence, and association[J]. Annals of the International Communication Association,2013

[5]Stohl, C., Stohl, M., & Leonardi, P. M. Managing opacity: Information visibility and the paradox

of transparency in the digital age[J]. International Journal of Communication,2016

[6] Brighenti, A. Visibility: A category for the social sciences[J]. Current Sociology, 2007

[7]米歇尔·福柯.规训与惩罚[M].上海,生活·读书·新知三联书店,2012

[8]悠游的拖鞋.《从暗到明:电视与彩虹史》分集小结与观后感[OL].豆瓣,2020

https://movie.douban.com/review/12357519/

[9]Ryan White.Visible: Out on Television[OL],2020

[10]欧文·戈夫曼.日常生活中的自我呈现[M].北京.北京大学出版社,2016

[11]MG Winiarski.AIDS-related Psychotherapy[M],1991

[12]北京爱知行研究所.困境中振臂高呼,二十年风雨兼程——ACT UP/NY二十年工作历程回顾[OL].中国发展简报,2009

[13]Jamie J. Zhao.It has never been “normal”: queer pop in post-2000 China[A].Feminist Media Studies,2020

[14]周宪.视觉文化的转向[M].北京.北京大学出版社.2008