作为反制机制的厌女:Kate Manne论厌女的逻辑

本文删改版以标题“要求女人‘守本分’,不是爱,是病”首发于新京报书评周刊

当我们指出一个人的性别歧视行为时,我们可能需要证明的是此人不公正地对待不同性别,而有效的回应也就应该是表明,此人的对待没有不公正。我们会认为这是有意义的往返讨论。另一方面,当我们指出一个人的行为是厌女行为时,我们似乎要证明的是,此人厌女、憎恨女人;而似乎,有效的回应就是,“不会啊,他很喜欢女人!”

于是乎,我们常常可以见到,每当周国平们的厌女言论被点出来时,他们典型的回应是,“不会啊,我们只是爱惜女人,才让女人远离哲学”。每当出现指责某些男人跟踪、禁锢、伤害女性正是厌女行为的时候,总有声音回应:不会的,他只是很喜欢女人,所以“为爱情”做了这些纠缠行为。只要是喜欢女人,自然不存在厌女。

如果这样理解厌女,似乎最终结果便是,除了少数出于憎恨女性的行动以外,大部分厌女行动都可以被重新诠释成为“出于爱”的纠缠。甚至连续多起所谓“非自愿处男”(“incel”)针对女性的暴力杀害,都有回应认为,他们实质上是喜欢女性但追求不到而走上极端之路的个别案例。关于厌女的说法,多数被消解。的确如此,大部分直男喜欢女人,如何可能是厌女者呢?

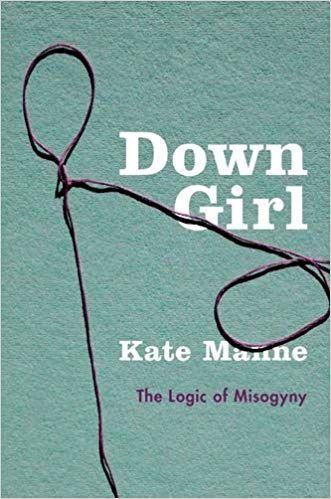

回应这一问题,康奈尔大学哲学系副教授Kate Manne的新书Down Girl: the Logic of Misogyny用整本书的篇幅,在哲学上展开讨论“厌女”这一概念的实质。

关于厌女的朴素观

上野千鹤子的名著《厌女》开篇就写到一个悖论式的现象:喜欢女人的男人为何如此厌女?按上野的观察和分析,即便是喜欢表达热爱女性的男作家,他们对女性的描述也充斥着厌女的言词。正如上面提到,喜欢女人的男人,如何可能厌女呢?上野的观察所得出的悖论式现象,源于上野,以及我们大部分人所接受的对“厌女”的理解。

厌女(misogyny)最流行的理解来自于它的古希腊词源,字面的意思就是对女人的憎恨,对女人的蔑视。更详细一点的定义,根据Manne在书中的分析,厌女实质上是个体的人身上的性质:他们会仅仅因为对方是女人而对对方抱有憎恨、敌意或其他相似的情绪。这些人并不必然都是男人,尽管大部分是。Manne将这种常见的理解成为关于厌女的朴素观(the naive conception)。

根据朴素观,对厌女者的心理解释便是他的厌女行为的最终解释。厌女者对女性的印象,以及他心理上对女性的厌恶、憎恨、蔑视、恐惧等等的态度,足以引起他对女性的敌意,因而他说出厌女言论或者做出厌女行为。所以,厌女态度和行为都具有统一的心理基础。这也是上文悖论式现象的基础:心理上既喜欢女人,又厌恶女人,这就是一种悖论。

关于厌女的朴素观之所以流行,首先在于厌女的心理解释看似非常具有说服力:不然人怎么会仅仅因为性别而如此对待女性呢?憎恨似乎是最好的解释,只有足够的憎恨才能充分说明。另外,正如Martha C. Nussbaum在最新著作《The Monarchy of Fear》里所说的,社会中常见的厌女行为和态度,多数涉及这些负面的心理反应,包括恐惧(fear),责备(blame),厌恶(disgust)等等,就算这些未必是厌女的原因,至少它们会伴随着厌女态度和行为一同出现。不过,仔细分析之后,可以朴素观在哲学上颇有问题。

在知识论上,关于厌女的朴素观对厌女的定义使得关于厌女的知识不可靠。作为一种社会上普遍对女性的伤害,朴素观往往以伤害者为主体对厌女行为进行定义,而忽略受害者——女性——在其中的位置。将厌女完全理解为伤害者本身的某种情绪、情感、反应,首先会使得这个本来常见的社会现象变得难以分析理解:所有都是某个人或某些人心深处的某种情绪反应。通过分析这些情绪反应获得的知识相当不可靠,要么只能通过自述来认定某些行为属于厌女,要么接受某种弗洛伊德式的结论。前者便是很多被指责为厌女者的回应,“不是啦,我只是很爱惜女性。”后者则是一系列不可证伪的不科学判断。厌女因此变得难以确诊。

另一方面,厌女的朴素观也剥夺了女性关于厌女的知识论通道,使得女性无法获得关于厌女的知识:厌女的充分解释只能是伤害者自身的心理情绪反应,作为受害者的女性如何能够独立充分获得关于厌女的准确知识呢?受害者无法“看到”情绪反应,自然不能正确知道对方是否真的厌女。这种知识论上的结论是难以接受的,同时在也会导致认知不正义:受害者证言不足信,因为她们的证言不可能是知识。无怪乎Manne说,“结果,厌女的朴素观会对厌女的受害者进行消音。”(44)

除了知识论上的问题,形上学上,关于厌女的朴素观也存在问题。将厌女定义为伤害者的心理反应,就算厌女存在也不会变成各种零散的个体行为:谁谁谁的某种对女性的厌恶导致这个行为。厌女于是不再具有社会现象上的结构特征,最多是受到外部共同影响发生的零散行为。作为所有地区在任何时间都存在的现象,厌女显然具有某些结构性的社会特性,不能仅仅通过零散的个体现象完全解释。朴素观将厌女理解成一种心理厌恶、恐惧,使得厌女变成某种心理疾病或者仅仅只是某种不理性,这显然在形上学上错误反映了厌女的实质,忽略了厌女所具有的社会性。结果上,将厌女理解为零散的心理障碍,往往就是让厌女者更能获得社会同情。厌女者做出伤害女性的行为后,舆论上很快就会出现对伤害者的过分的大量同情:他一时心理障碍,爱得太深,这位教授只是想现实地帮助女学生……舆论上的“himpathy”常常比对受害者的同情还要强。

综上可见,关于厌女的朴素观在哲学上颇有问题,尽管它看似直观。与其将厌女看成某种心理情绪反应,Manne认为,将厌女理解成一种社会的属性更能展示厌女作为社会现象的实质。

作为社会属性的厌女

否定厌女的朴素观,Manne认为,厌女应该首要是社会或环境的属性,在这种社会中,女性需要面对各种不同的敌意,而原因在于她们身处男人的世界之中,并且被认为不能符合男人世界里的要求。

什么意思?在Manne看来,与其将厌女看做一种心理现象,我们更应该将厌女看作一种社会实践。在一个厌女的社会里面,存在着各种各样对女性应该如何生活,担任什么角色的规范,这些规范往往由男性的需要和期待来定义,因为这个是男人的世界。当女人违反这些规范时,社会就会通过各种方式,恐吓、打击、惩罚等等,来表达对她们的第一,让她们遵守这些规范。在这个意义上,Manne认为,厌女是一种社会属性。这种属性可以有不同方式的实现(instantiated),比如通过某些个体厌女者的行动,又或者某种结构性的社会机制,比如禁止女性驾驶车辆。

如此理解的厌女,避免了朴素观对厌女理解的心理主义倾向。厌女会涉及各种不同的心理反应,但我们不需要将这些心理反应看做厌女的解释,而是厌女的内容。作为社会实践,厌女行为自然涉及各种敌意,这些敌意尽管看起来是个人关系,但实质上是一种政治现象。在形上学上,厌女是一种社会环境,而非单纯个人关系。

当然,形上学上厌女依赖于上述提到的各种社会规范和社会期待,但厌女并不依赖于个体的厌女者。正如上述所说,作为社会属性,厌女可以通过某种结构性的社会机制,包括社会实践、政策、体制等等得以实现,比如一个对女性不友好的工作环境、对女性充满敌意的社会风气等等。反过来,厌女者应该被理解为厌女社会中作出厌女行为的个体。厌女不再是零散的个体行为,而是系统性的政治现象。

因此女性面对的敌意也多样,只要作用是用于打压女性,让女性“回到本来属于她们的位置上”,各种警告、恐吓、惩罚方式都可以是厌女敌意。厌女不再只是憎恨、厌恶,还可以包括鄙视、贬低、嘲弄、侮辱、中伤、妖魔化(“最毒妇人心”)、性化(“婊子”)、消音(“女人懂什么”),还有怪责、居高临下指导、暴力等等行为。这些都是为了压低女性,让她们顺从的恶意。

在知识论上,将厌女理解为社会属性,可以避免朴素观在知识论上遇到的问题。首先,厌女现象不再深不可测。不依赖于个体厌女者的心理反应,我们可以通过更有效的方法得出关于厌女的判断,比如通过实证比较,先固定其他如种族、阶级、年龄等因素,比较相似条件下一个女性和男性参照者所面对的环境,看看女性所受到的敌意,男性并不需要面对,这就可以证明厌女现象的存在。这些判断都是可证伪的判断。

另外,这也避免了认知不正义。不再使用伤害者主体的标准,女性可以更合理地提出对厌女行为的诠释,可以被合理地接受。女性不再在判断对方是否伤害的问题上被消音。

在Manne看来,厌女的实质并不是女性出现在男人的脑海中,男人对女性充满憎恨;而是女人出现在男人的世界中,不符合男性中心的要求。厌女的存在,预设了这些要求的存在。

性别主义与厌女:立法与执行

在此种理解下,厌女更像是一种规范规则的执行机制。厌女在形上学上依赖于这些规范的存在,如果一个社会不存在对女性位置的规范,厌女也不会存在。可以说,厌女就是男性中心主中对女性地位、位置、角色的规范和期待的检查和执行机制,通过各种方式使得女性只可以根据这些规范和期待生活。

而性别主义(sexism)就是为这些规范和期待提供辩护的机制,目的就是要合理化男性中心的性别秩序。随便翻找资料,看看身边的言论,我们会发现,性别主义者最常援引的正是将性别角色、性别差异自然化的论证。男人天生打拼、女人天生更适合在家照顾育儿照顾家庭;男人天生更理性、女人更天生更感情用事……性别主义的功能正是为了提供性别秩序以辩护。

这样,性别主义就提供了许多关于男人女人所“应当”承担的角色的规范,然后,厌女执行这些规范。

厌女通常会区分好女人和坏女人。厌女不是所有女人都会惩罚,而往往只惩罚那些逾越规矩的坏女人:那些没有给予男人足够注意力的女人,那些没有提供足够情感支持的女人,那些抢了本属于男人的学位、工作的女人,那些独立于男人追求性自主的女人,那些不感情用事的理性女人,那些没有回归家庭的女人……无怪乎,所谓“非自愿处男”怪责的都是女人没有看到他,女人本应该给予男人足够的注目。

厌女也不再必需要女性物化。这是Manne的书中颇为有洞见的部分。我们常常直觉理解,只有将女性物化,才会出现各种针对女性的恶行。但实际上,物化对于恶行而言,并非必要,也不充分,尽管每每宣传口号上是各种物化的言论。社会化的认知常常通过更复杂的概念来区分人,将对方看做低于人的物品,当然可以解释为何会对其作出恶行,但并非必要也不是我们日常的做法。我们憎恨、厌恶的往往是那些“敌人”,“叛徒”……,而不是物品。因为对方是敌人,所以才对其充满敌意。

厌女也是一样,好比美国的狗哨政治,我们听到“女强人”“女博士”同样产生各种排斥、嘲笑、厌恶的敌意。厌女的执行,并不需要预设了对女性的物化。反而,正因为女性“过分”的独立自主自由,使得厌女者更厌恶女性——这些“坏女人”不再遵守社会规范的要求。周国平们可能从来没有物化过女人,但是他们视这些女人“不可爱”。

作为反制机制的厌女

由此可见,厌女并不是简单对女性的憎恨和厌恶。作为一种社会政治现象,厌女是一种对女性不服从性别主义对其规限的反制机制,通过敌意打压女性让女性服从。也因为这样,当女性越获得解放,厌女也会越强地反扑。2016年的美国总统选举,不正是最好的例子吗?更好地认识厌女,在哲学上也可以帮助我们更好地认识性别的本质。可以说,Kate Manne的《Down Girl》是不可错过的哲学书。