#行走的五万——☠虛噬罐頭☠地域的單向通信☎拉雪茲♁

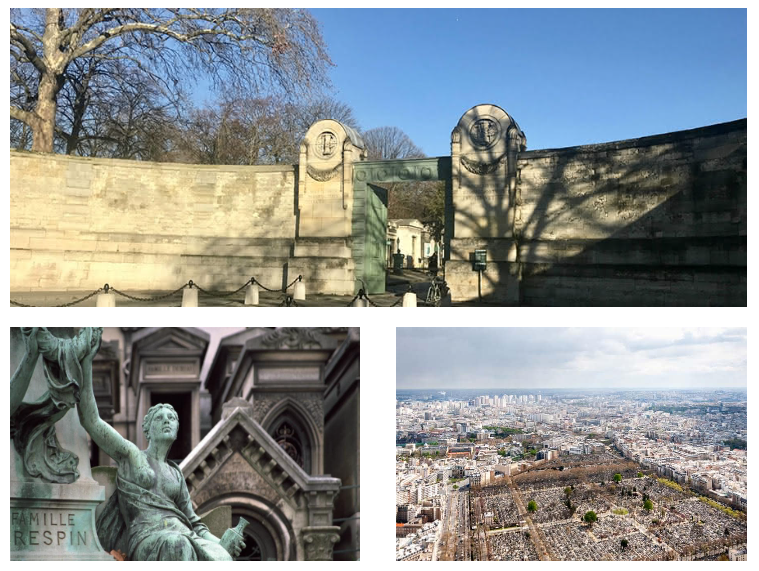

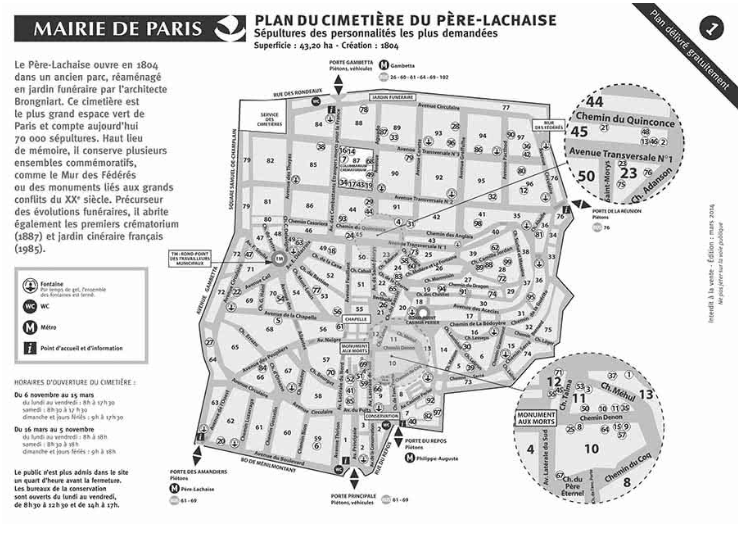

「Cimetière du Père-Lachaise,」我吁出一口長長的白氣,白氣出口,結冰成霜,「Philippe Auguste 及 Père Lachaise 兩站中間,導覽是這麼說。」

從小,我就有「想像的朋友」,「Imaginary Friend」。父母因為我對著空氣說話、不願意社交、專注研究卻排斥溝通與談話,帶我看遍各大名醫,最後我被診斷為高官能自閉症,到了我高中的時候,父母又衝突離婚。他們兩個都不想帶走我,因此把房子跟微薄的月費提供給我,換取自己生命的自由。

繳學貸讀完國立大學以後,我為了研究所碩士論文相關的田野調查,獨身申請了國家劃撥給研究生的費用,來到法國巴黎,研究墓地觀光文化。

我知道墓地的觀光文化與黑暗觀光,早在2019年就有人專文研究;不過,雖然我此行要做的事情與墓地觀光無關,申請計畫時我為了確保噱頭與實際性並具,引用跟模糊提到我要做「黑暗觀光與臺灣無主墓之分析」之類的想法,句句暗指「亂葬崗其實是財富密碼。」

沒想到審核的委員,非常青睞這個利益觀點。

依照約定,我在接下來1到3年的時間內,原則上是至多一年,我可以滯留在巴黎,視情況搭機到其他國家,並完成教堂、墓地勘查與神父、居民訪問。

由於劃撥下來的資金異常肥沃,我雖然挑選青年旅館的6人居處為主要落腳處,偶爾也會住豪華的雙人房,專心整理資料。

「不分種族與宗教,所有公民都應享有同等的安葬權。」(chaque citoyen a le droit d’être enterré quelle que soit sa race ou sa religion. )

我聽到我身旁想像的朋友——「小賴」,用優雅的法文,和我補充起懺悔神父(Confesseur du roi)拉雪茲,與古墓的關聯;說起1804年拿破崙即位以後,為什麼要創造這個世俗化的公墓。

「——這意味著無論你是否為基督徒,都可以葬於此地,因為按照法國傳統,非教徒或是經濟不允許的情況下不得葬於一般教堂墓園中,只能被放入亂葬崗(fosse commune)中。」小賴繼續補充,講的是語言學習網站「法語鸚鵡螺」裡的資料。

「任何人都可以成為名人的地下鄰居。」我和小賴異口同聲地說。

「這真是一個好噱頭啊。」我說,「附庸風雅,毫無意義。」

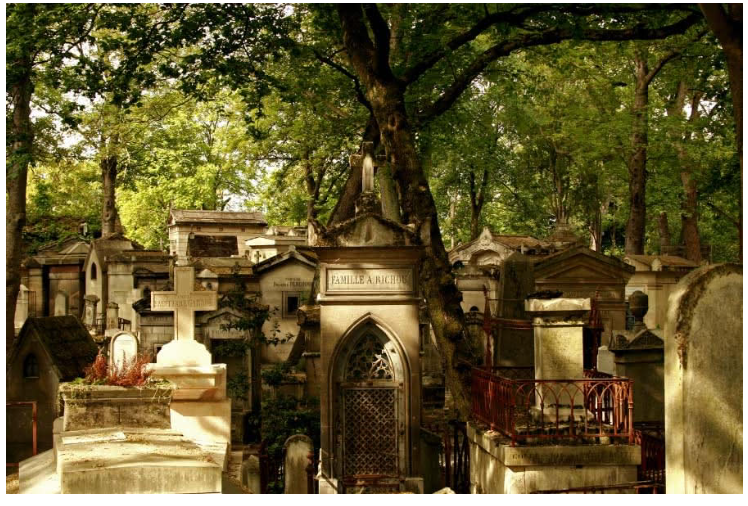

我看著莫里哀(Molière)與拉封丹(Jean de La Fontaine)長眠之處,心中一點想法都沒有。

「這裡確實是巴黎的重要觀光資產來源。」我看著王爾德墳墓被烙下的唇印,有點反感。

「不覺得浪漫嗎?」小賴調侃著問。「墓仔埔也敢去。」

小賴用他不甚標準的台語唱起台語情歌,訴說為了愛情墳墓也敢夜衝的男性心情。

「精蟲衝腦的時候,人們的勇氣和潛力是很可怕的。」我沒有回頭看小賴,視線仍然停留在王爾德的墓地。

「那你是不是沒有精蟲?」小賴說,口氣陰鬱又帶點玩笑。

我知道他說的是詩羽的事。

詩羽和我同高中、同大學。高中我們同班的時候,雖然我被孤立又傳了惡意謠言,詩羽卻是唯一願意和我說話的校園人氣王。

大學以後,雖然不同科系,我們卻在企業博覽會相遇。

詩羽很開心,和我打了招呼。

後來怎麼開始交往的,其實我沒有太大的印象。

我唯一的印象是,詩羽甜甜地笑著:「一直就這樣下去不是也很好嗎?」

那時候是陰天的雨夜,室溫16度,我和詩羽裹著毛毯,看著無聊的小品電影。

雖然我不能明白何謂情緒,更遑論感情,卻由於詩羽願意不斷溝通詢問,甚至主動了解小賴的事情,把他當朋友關心,我對詩羽有很特別的情感,我不曉得那是什麼。

雖然我不知道,但我唐突地吻了她。

接著是深吻,然後是由淺入深地做愛。

❄︎

詩羽輕輕吻著我,問我:「你知道你做了什麼嗎?」

「我做了對喜歡的人會做的事。」我看著天花板說。

詩羽放聲大笑,她從來沒有這麼笑過。

無燈的夜晚,我被她的笑容亮晃了眼。

「我就當作你是在告白吧。」詩羽坐起身,將長髮自背後攬自右肩。

看著她單薄的背影和白潔的脖頸;我也坐起身:「不是告白。」

詩羽顫了一下,或許是發冷。我拿起身上的毛毯披在她身上,小心地用身體護住她,嘗試讓她感到溫暖。

「我和你做愛,是因為我愛你。」我的音量略微大聲,是因為想讓詩羽聽清楚,但由於雨聲漸微,空氣裡連螞蟻談天的聲音,都格外刺耳。

詩羽沒有說話,卻輕輕啜泣。她的背一顫一顫;我的下巴和她顫抖的背,互相敲擊。

「這不是電影裡的話。」詩羽說:「我被求婚了嗎?」

「不是求婚,鬼才要結婚。」我說。

「我不想結婚。」詩羽說:「但我想要你當我的鬼。」

那就是那樣了,確實,我們成了雙方生命中魂牽夢縈的鬼。

「哈利波特裡拍的墓地,」小賴說:「並不在巴黎,而是在倫敦的海格特公墓。」

「海格葬在這裡嗎?」我問。

小賴想了一下,回答:「或許是吧。」

「如果無論如何都會失去並且遠離,至少要賺大錢吧。」我說。

「你講話真的很靈異。」小賴笑了。

「這裡是墓地,不要亂講話。」我沒有情緒地回。

「有人來了。」小賴瞬身離開。

✈︎

我沒有回頭,卻知道來者是誰。

「你怎麼知道的?」我背對著對方說。

「小賴跟我說的啊。」女孩說。

「幸好他有說,我搭飛機才想起來忘了跟你說。」我回頭,心裡的想法,應該是叫做「愧疚」的東西。

「那你不要帶我去香榭,我想看湖,我想溜冰。」詩羽說。

「你不要再學《王牌冤家》躺結冰湖面了,」我害怕了起來:「是真的會死。」

「為丟哩,做鬼也甘願。」詩羽勾起我的手,寒冷的空氣突然變得溫柔起來。

「初戀滋味酸甘甜,五種氣味唷~」詩羽拾起小賴唱的歌,重新開頭。

「你台語真的很漂亮。」我說。

「我誰~」詩羽說,頭也不回地跑走。

「是我的。」我訝異於自己說出口的話,嘆了一口氣,「也永遠都會是你我最珍貴的。」

我快步跟上,而在我趕上之前,詩羽已如雪中精靈般,來到我身邊。

⛈︎℃☀︎

「謝謝你的陪伴。」我說。

「沒辦法,我被鬼纏身了。」詩羽說;「希望永遠被鬼壓床。」

「這是黃腔嗎?」我問。

詩羽睜著眼睛,無辜欲哭,我笑了出來。

☃

王爾德的幽靈俯瞰著一切,悄悄地笑了。