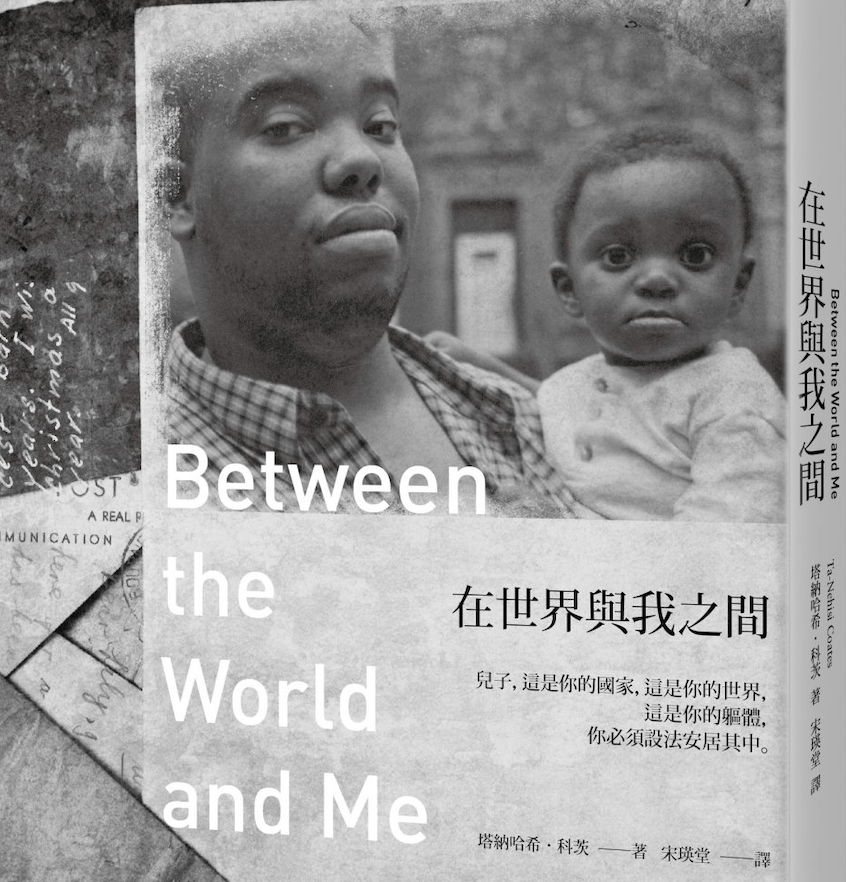

《在世界與我之間》:做著「美國夢」的同時,黑軀體卻被關進監獄和黑人區

本文摘錄自《在世界與我之間》。本書中文版由衛城出版社出版(點此按購買連結),下文由衛城出版社提供。

編輯補充說明:2000年9月,剛成為爸爸的本書作者科茨,在報上看到大學時期友人瓊斯遭警察開槍射殺。他在寫給兒子薩莫里的這本《在世界與我之間》裡,回憶了自己訪問友人瓊斯的母親。從中,讀者可以看到黑人家庭是如何承受親人因種族歧視被害身亡的悲痛,以及科茨如何看待此此事所反映的美國文化,以及他認為美國黑人究竟該怎麼看待美國白人(文中的大夢族──做著「美國夢」這個春秋大夢的人)。

普林斯命案過後那幾年,我常試想親屬在他死後如何過活。我想起他的未婚妻,她的未來被無緣無故顛覆,不知她有何感想。我試想她如何告訴女兒,試想他女兒如何想像自己的父親,試想女兒何時會想念他,如何品嘗失落之慟。但我最想問的人是普林斯的母親,而我最常自問的總是同一句:她如何過活?我上網搜尋她的電話號碼。我發電郵給她。她回信了。我去電約訪。她住在費城近郊一座有圍牆的小社區,裡面是有錢人的住家。我登門訪問那天是星期二,雨天。我從紐約搭火車到費城,然後租車前往。

梅波.瓊斯醫師開門招呼我。她笑容可掬、禮貌、褐皮膚。有些黑人上了某歲數,確切年齡難以目測,下至四十、上至七十都有可能,瓊斯醫師就屬於這一型。

普林斯沒有申請哈佛、普林斯頓、耶魯、哥大、史丹福,他的唯一志願是聖地。我問瓊斯醫師是否曾遺憾兒子選擇霍大。她倒抽一口氣,彷彿被我按到瘀青,按得太重了。「不遺憾,」她說。「我遺憾的是他死了。」

此言帶有莫大的克制力,隱含更大的傷慟。此言說得異常鎮定而直率,這是被美國重創的人必須表現的態度。你仔細看過1960年代靜坐抗議的相片嗎?有沒有仔細、認真看過?你看過相片裡的臉孔嗎?靜坐者的表情既不憤怒,也不悲傷或歡樂,完全不露一絲情緒。他們望穿惡警,視線穿透我們,聚焦在比我所知事物更遠的東西。無論相片裡的那種表情代表什麼,我在瓊斯醫師的眼神裡也看到相同的東西,高尚而空泛,在她鋒利的褐眼裡。淚在她的眼眶盈聚但不潰堤。憑自制力,她對太多事情逆來順受。而我相信,自從她的兒子被掠奪後,自從家族血脈被斬斷後,她過的每一天都要求她逆來順受。

她無法向國家求援。在兒子命案一事上,瓊斯醫師的國家秀出絕活──遺忘他。這種遺忘是習慣,又是大夢的另一個必備元素。大夢族忘了以奴役致富的竊行多麼普遍,忘了放任他們扒竊選票長達一世紀的那股恐懼感,忘了賦予他們郊區生活環境的種族隔離政策。他們全忘光了,因為假如他們記住這些事,一定會受不了美麗的大夢而滾落出大夢外,被迫下凡來,和我們同住在人間。我深信,大夢族──最起碼當前的大夢族──寧可活得白白的,不願活得自由。在大夢裡,他們是科幻角色巴克.羅傑斯(Buck Rogers)、是亞拉岡王子(Prince Aragorn),是一整個種族的天行者。如果喚醒他們,他們會赫然發現,他們是一個人類組成的帝國,而和所有人類組成的帝國一樣,立國的根基是毀損軀體。他們醒來會發現,高尚的表相被玷汙了,成了不堪一擊、易犯錯、不耐摔的人類。

出事當天電話鈴響時,瓊斯醫師正在睡覺,清晨五點。來電者是警探,請她儘快前來華盛頓。她兒子住院了。兒子中彈了。她和女兒一起開車趕去。她確信兒子還活著。敘述過程,她幾度停頓。她直接衝進加護病房區。兒子不在裡面。一群權威人士,可能是醫生、律師、警探,帶她進一個房間,告知噩耗。她再次停頓。她不哭。這時候,鎮定太重要了。

「我從來沒有體會過那樣的感覺,」她告訴我。「皮肉痛到極點。痛到每當我一想到他,我只能禱告,祈求上帝憐憫。我以為我腦筋快錯亂了,快發瘋了。我想吐。我覺得我快死了。」

我問她,她是否預料涉案警官會被起訴。她說,「是的。」她的語調是五味雜陳。她的口氣像是期望獲得公平待遇的美國人,即使公平來得晚了一步,來得心不甘情不願,像她多年前就讀醫學院時那樣也行。她的口氣像女黑人,上述情緒底下是心酸苦痛的暗流。

我告別後,坐上租車,發動,讓引擎空轉幾分鐘。我思索著普林斯母親在他身上的所有投資,所有損失。我思索著難耐寂寞的他奔向聖地,而聖地和我們卻無法拯救他,最後連我們也無法自救。我回想六○年代靜坐抗爭的相片,一張張剛毅木然的臉,我曾藐視他們撲向人生中最慘痛的事物。也許他們想通了世上有醜惡。也許他們如此情願放棄黑軀體的安全和聖潔,是因為世上根本沒有安全和聖潔。無論是靜坐照,無論是我看過的所有抗議影片,再多黑人臣服於警棍警犬前的畫面,全部都不可恥,一點也不可恥──它們只真實。兄弟,我們被美國霸道多數的盜匪圍捕了。而這種事發生在這裡,在我們唯一的家園中。而恐怖的事實是,我們無法靠自己的意志力找到逃生口。或許,過去和現在民運的希望是:喚醒大夢族,督促他們認清一件事,他們向白人看齊,模仿白人口氣,從白人的角度去思考,換言之自以為缺乏凡人必有的缺點,懷抱這種心,對這世界造成多嚴重的殘害。

然而,你不能事事迴避他們。大夢族覺悟的契機再渺茫,你也不能放棄。人生太短暫了。我們的軀體太寶貴了。目前你在這裡,必須生活──而遠方值得你追求的事物太多了,不只在別人的國家裡有,在你自己的家園裡也有。黑能量的暖意吸引我奔向聖地,吸引普林斯.瓊斯奔向聖地,而我們這世界的暖意再短暫再弱不禁風,也是美麗的。

驅車離開瓊斯醫師家之際,以上的想法縈繞我腦海。我一面開車,一面照常想著你。薩莫里,我不相信我們能阻止大夢族。到頭來,唯有他們自己能喊停。儘管如此,我勸你繼續奮鬥。念在祖先份上,為祖先奮鬥。為智慧奮鬥。為聖地的暖意奮鬥。為你祖父母、為你的名字奮鬥。但是,不要為大夢族奮鬥。為他們抱持希望。如果有心的話,你可以為他們祈禱。但是,不要為了改造他們而奮鬥。大夢族遲早要學習為自己打拚,學著去瞭解他們的夢田、他們把自己塗得一身白的舞臺是全人類的葬身之地。大夢和危害地球的積習是同一回事,同一份積習導致黑軀體被關進監獄和黑人區。結束瓊斯醫師的訪問後,我回程見到黑人區,一如我多年前在芝加哥路過的黑人區,一如我母親、父親成長的黑人區。在擋風玻璃前方,我看見這種黑人區的特徵──美容院、教堂、酒品商行、傾頹房舍,密密麻麻──從前那股恐懼感油然而生。在擋風玻璃前方,我看見一陣陣滂沱大雨直直落。