金鐘 見證余英時的憤怒

見證余英時的憤怒

作者: 金鐘

主編的話

更新於︰2021-08-13

【編者按:余英時教授(1930-2021)生前對我和開放雜誌,多有關照和指教。本文著重回顧上世紀九十年代,在批判毛澤東熱潮中,一些難忘的故事。介紹余教授對毛澤東這個「打天下的光棍」的獨特研究。晚年面對中西文明的新衝突,他告誡傳媒,不要相信極權主義的鐵打江山的神話。要提防中共無孔不入的統戰。】

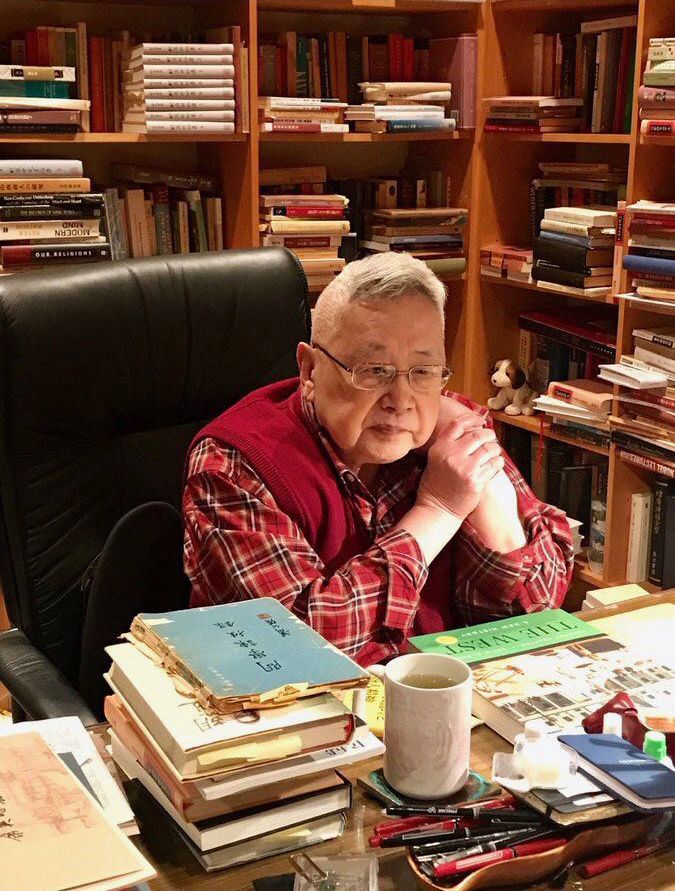

8月5日午夜,驚悉余英時教授逝世消息,連日來茫然若失,不能自已。看著網上的悼念文字,不斷回顧認識余教授三十年的種種情景。自脫出大陸來到自由香港,在探討歷史真相的傳播界跌打滾爬,尋求心靈的歸宿,在家族譜上,是一名被遺棄的「孤臣孽子」。在意識形態上,余英時教授的遠去,令我產生思想深處的失落和孤寂,這是只有「教父之死」才有的感覺,可能帶有形而上的色彩。他是我以批毛為志業的導師和知心人。

【三十年前初識於香港。坦誠放言,誨人不倦】

余教授給很多會見的人,都留有溫文爾雅如沐春風的印象。惟有面對毛澤東,他表現了不可遏制的憤怒。時間要倒回上世紀九十年代。1991年,余英時教授來到香港開會,下榻富麗華酒店。6月27日,他接受我的長篇專訪(載開放雜誌1991年7月號)。從「六四事件」兩年後的中國局勢談起,涉及中國歷史、文化傳統、共產黨的流氓專政等,最後我問他:中國和平演變的希望何在?他說,「我看最好的辦法還是分裂,中央垮掉或實行虛君制,各地自治,陽奉陰違,讓大一統成為有名無實的東西。」他說中國歷史上,分裂比統一的時間多得多。「20世紀給中國的破壞實在太厲害,共產主義製造的災難,一個文革,就大大超過了歷史學家的想像。」

這篇份量很重的訪問,以美國名教授的身份,如此暢言,實為罕見。幾乎可以和我1988年對劉曉波的那篇備受抨擊的訪問(以「中國需要三百年殖民地」著稱)相比。事後,有人告訴我,中共對余教授此篇談話「十分惱怒,要求大陸學者批駁」。(不知下文)

同年12月號,《開放》創刊五週年,又正值蘇東瓦解高潮,我們推出專題《中共穩定性評估》,特邀多位政論名家筆談,余教授提出一個重要的論點:中共不放棄改革開放、又要反和平演變,這是癱瘓的穩定、「兩頭蛇的僵局」──此後,余教授對開放雜誌和出版社的支持和指教,幾乎是有求必應。包括撰稿、對重要著作賜序、接受訪問,題詞書名等。

【以「邊緣人」理論解釋中共的起源】

余教授為我主編的《共產中國五十年》的序言(1999年版)值得一提。序詳細闡述對「中共起源」的研究所得,認為這是對「了解中共本質有無比的重要性」。著重解釋他提出的邊緣人理論:西風東漸,使中國傳統社會解體,處於主體邊緣的游離分子獲得罕見的活動空間,這些痞子、無賴、流氓之流,鬥倒初期的知識分子,進入權力核心。張國燾、龔楚、伊羅生都提供了詳實資料。毛鄧即屬於這類人,根本不代表只佔人口0.4%的產業工人。毛不像劉邦朱元璋那樣,打天下後回歸儒家規範治天下,而是激烈、虛無地反中國文化,奉馬列為道統……

2006年7月,李勇兄在紐約將美國萬人傑基金會新聞獎授予我,讚詞曰「批毛前鋒」,令人感慰此道不孤。我負責的雜誌社出版社確實在香港新聞界「批毛反共」不遺餘力,以大量實據,揭露毛禍國殃民、罪大惡極,深信只有打倒毛,中國民主化才有希望。我早在1984年以官方資料揭露大饑荒真相,激怒鄧小平下禁令;獨家專訪毛的侍女陳惠敏,傳遍大陸。文革後30年批毛三大著作:「李銳廬山會議實錄」、「李志綏醫生回憶錄」和「張戎毛澤東傳」,我們深度介入其二。但是,正如學者秦暉指出從90年代西方左派學者帶頭,一股為毛翻案風潮傳入中國,適中共當局的倒行逆施。以致毛的偶像和邪說逐漸復活,批毛之聲漸遠。

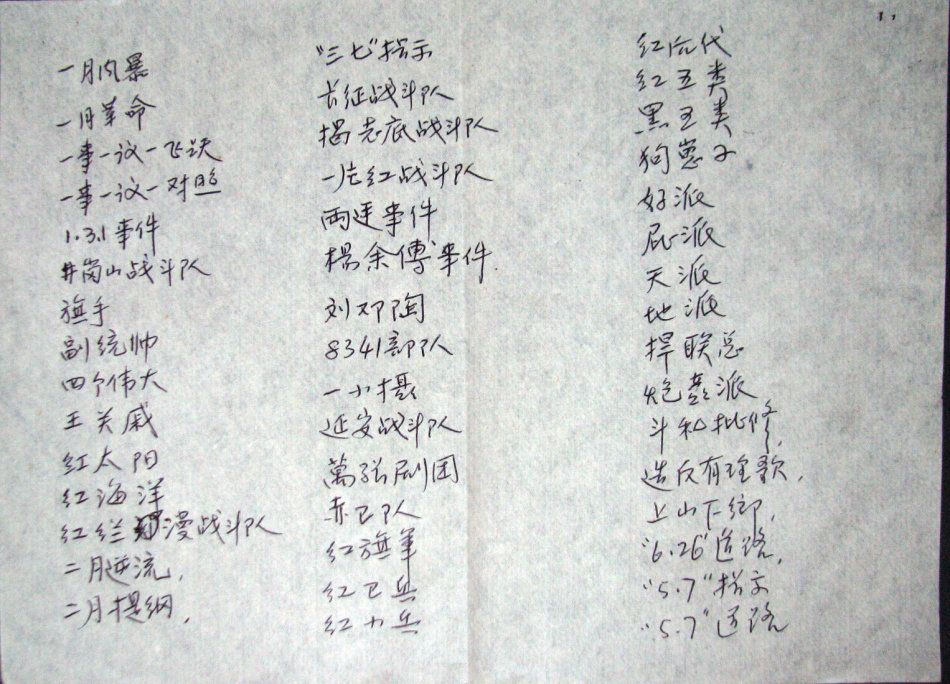

在對中共綏靖潮流中,我發現余英時教授是旗幟鮮明的一位批毛智者。事緣1994年毛的御醫李志綏回憶錄出版之際,那時我們已經和李醫生有聯繫,他在芝加哥開始為《開放》撰稿,我成為他在香港媒體唯一的聯絡人。10月17日他的回憶錄在台灣發行,我當即寄一本給他(他說很多人要書,包括在美的副總理李嵐清,他只有一本不能給)。11月,我為他做了一篇獨家越洋訪問《在暴君身邊二十二年》。12月,台灣中國時報發表余英時的整版書評〈在榻上亂天下的毛澤東〉,充分肯定李志綏回憶錄出版的價值。

【公然指責中時出版社故意刪節李志綏回憶錄】

令人意外的是,余教授在此書評中,竟爆料,指摘中時出版社之中譯本,對英文原著作了兩處「故意的刪節」。一是毛懷疑斯諾是中情局的特務,一是鄧小平腿骨折,毛派二女去護理,鄧分羹使一女懷孕事。原著皆載,中文版卻完全刪落。余教授並稱李志綏回憶錄「寫得很謹慎,大體忠於親見親聞的事實」。《中國時報》當時在台灣是數一數二的大報,不失風度地原文刊出余英時的批評。余教授是該報作者,嚴正批評其非,在媒體對中共隱惡揚善的環境中,顯示非凡的勇氣。

余教授在1993~1995年間,發表幾篇重要的評毛論文,收集在他的《歷史人物與文化危機》中(三民書局2004-2013二版)該書從曾國藩、毛澤東到費正清,歷數中國思想界從晚清到後冷戰百餘年的演變和困擾,指出毛三十年統治給中國人留下史無先例的文化危機,舊的價值系統被摧殘,新的價值系統卻未出現。所謂「中國特色」若乞靈傳統文化和民族主義,無異於「死亡之吻」。余著中我最感貼近的是〈打天下的光棍〉、〈在榻上亂天下的毛澤東〉兩篇。利用中國史鑒和社會分析,將毛的成功原因和個人特質,深入簡出,極為可讀地描繪出來,邏輯鏗鏘,有一氣呵成之感。從井岡山收服土匪起,到延安利用農村流氓邊緣人打垮城市知識邊緣人,承襲劉邦朱元璋的「打天下的光棍」傳統,建立霸業。余英時將毛一生(1893-1976)分為三部曲(以1921、1949為分水嶺),指其至死沒有修成正果,保持光棍造反身份。毛在中南海不止一次以「革命的山大王」自詡。

【毛獨霸天下兩大特質:害怕秩序、堅強意志】

對於毛1949~1976的27年「獨霸統治」,余教授提出兩點分析,我認為相當獨到。第一,很多人稱毛為「皇帝」,未盡適當。因為毛和中國史上的所有皇帝不同。他們得天下後,無不兢兢業業尋求治天下之道,以圖建立穩定的秩序。但毛相反,最怕秩序。1949年後一個又一個運動,反映對「異化」的深刻恐懼,臨終還要囑咐,文革是「第一次,以後還要進行多次」。(邱會作回憶錄云:毛晚年問醫生,他何時上天堂,準備去造反,看那裡的秩序有什麼問題)。余教授更從李醫生書中看到毛所以起居無常地「榻上治國」,並非戰爭習慣所致,而是如李志綏指出「毛將時間表、規則、禮節和儀式,都看作是對他的控制,因此拒絕遵循。」拒絕將他的巨大的絕對權力日常規範化,就成為毛1949年後整個生命的核心問題。抓住這個核心,可以順理成章解釋毛的一系列重大舉措。

第二,毛具有極端浪漫而不願受任何約束的堅強「意志」(按,湖南人被稱為騾子脾氣)。浪漫、放縱、個人自由,是中國近代的潮流,但一個擁有絕對權力的政治領袖任其浪漫意志橫衝直闖、所向披靡,後果將不堪設想。毛既否定秩序又如此肆意妄為,這就是黑格爾說的「否定意志」,他只有在不斷的否定、破壞中肯定自己的存在。我們在文革中幾乎無所不在的印證黑格爾的哲學。例如毛竟然發出如邪魔般的最高指示:「八億人口,不鬥行嗎?」

我們和余教授在李志綏回憶錄的評價上,可謂不約而同。雜誌社和田園書屋合作推廣,並協助代銷(記得有一家公司要求一次購買100本,顯然是偷運大陸)。我們和苦悶的大陸人心連心,使李書長銷不衰,突破同類書的暢銷記錄。中共當局遂發動大規模的批判行動,獲得海外左派毛派傾巢聲援。我們決定出版專集《反叛的御醫》,全方位全過程介紹李醫生和他的書。余教授雅為支持,允載他的書評,並特地撰文說明他和李醫生失之交臂的經過,還透露李醫生1972年1月曾秘差日本,向舊友傳告林彪事件。余教授同時向讀者介紹西方知識界的反應,推崇梅兆贊〈揭開惡魔的面具〉等評論,批評鄧榕為父作傳,充滿崇毛的謊言。指出「二十世紀造下三個混世魔王希特勒、斯大林、毛澤東」,只有毛身邊的李志綏留下詳實記錄,其「史料價值將隨著時序推移而愈來愈高」。《反叛的御醫》被讀者視為李醫生回憶錄的續集。

【不掩飾對毛澤東罪惡有牢不可破的憤怒】

回憶一九九○年代有余教授參與的那段批毛佳話,足顯一位大師級的歷史學家,放下身段將理念引入傳媒的時代精神,就像他長期在媒體上為香港自由、台灣民主發聲一樣,是出版界也是我和同仁們的榮幸。我曾探尋中共基本教義「唯物史觀」的某些原理,在崎嶇的小道上獲唐德剛教授賜以「三峽史觀」;2017年曾向余教授請教司馬遷治學名言「究天人之際」的釋義。他告訴我,斯大林的「五階段論」史觀,蘇聯史界早已放棄,歷史進程不是那樣一條直線的發展……隨後寄贈一冊他的專著《論天人之際》給我,可惜,這本書之史論太深,我未能領悟。網上報導,社會主義取代資本主義的必然性,已在大陸史學界受到質疑,但官方仍然不願放棄……兩年前,又承余教授饋贈「回憶錄」一冊,詳述他的學術歷練。我在電話上致謝時,他已有力不從心的嘆息。

毛澤東統治是中國二千多年「中央集權專制制度」最黑暗的時期。餘緒猶存。晚年余英時,面對中西文明一場新的大衝突。他總是告誡傳媒,不要相信極權主義是「鐵打江山」。雖然中國現代史已經成為「徹頭徹尾的偽史」,我們或已看不到轉變。但中國的「士」是社會的良心,要警惕中共的統戰……在此生死存續之秋,遙念二十多年前,余英時教授站在台灣、香港第一線批判毛澤東的大義凜然,是何等珍貴而英勇的示範,沒有一位知名學者可與比肩。與其說是出於他深厚的學養與名望,毋寧說是一位正派學者高貴的良知與人格使然。下面特摘錄兩段余教授的內心自白,敬獻於這位偉大的驅魔者在天之靈:

──1949年以後,毛澤東的獨裁真正達到「朕即國家」的境界,談毛澤東就等於談整個中國。任何中國人寫毛澤東無可避免地會受到主觀好惡的支配,完全客觀的論斷是不可能的。我不但不可能是例外,而且,我的成見是牢不可破的:在中國史上,毛澤東具有秦始皇、明太祖的一切負面;在二十世紀世界史上,他則和希特勒、斯大林是一丘之貉。摘自〈打天下的光棍——毛澤東三部曲〉

──我在作歷史分析時,盡量保持客觀冷靜,但是我也不可能完全掩飾我的憤怒。不論毛澤東的主觀願望如何,近三、四十年中國的災難,他個人的責任比任何人都要大。幾千萬中國人的死亡、無數家庭的毀滅、整個中國社會生機的長期斲斷,現代化被一再延阻,都是在他當權的二十七年造成的……讀史者如果面對這樣血淚凝成的人間悲劇而竟然無動於衷,那只能說他是別具一副心腸了。摘自〈在榻上亂天下的毛澤東〉

(2012年8月9日,紐約)

http://www.open.com.hk/content.php?id=3940#.Yyx0GXZBzIU