请回答2003:谣言、抱薪者、英雄

2020年,一场突如其来的病毒让这个新年充满恐惧、愤怒与不安。然而这场病毒的爆发早在2019年的12月就有迹可循,却因为种种众所周知的原因被掩盖、被隐瞒。于是谣言与辟谣交织而行,信心与恐惧此消彼长。回望17年前的春天,今日的种种景象似乎早有模版,2020的诸多困惑不解,在那一年或许已经作出回答。

如果我们能忘记17年前,那么我们也会忘记今天。

谣言的序曲

2002年11月16日,广东佛山出现了第一例非典型性肺炎患者,由于这种病症并不属于当时中国《传染病防治法》中规定的35种传染病,因此并没有被上报。

12月15日,广州军区总医院出现了第一例上报的非典病人,黄杏初。此前他已经高热不退、畏寒两周,在家乡河源接受治疗后没有好转,反而恶化。转到军区总院时,他已经全身发紫,神志不清。这第一例非典病例也是第一例“超级传播者”,河源医院的11位医护人员此后也相继出现高烧、畏寒等症状。

2003年1月,河源市人民医院向广东省卫生厅上报该院收治了两名肺炎病人,且有多名医护人员感染。

1月21日,中山市也报告了类似病例,国家疾病控制中心专家到广东调研,将这种病症命名为“非典型性肺炎”。

在此后的一段时间,由于没有新增病例上报,这种奇怪的病症也就被视为“已经过去了”。官方没有通报、媒体没有报道,这起“突发事件”看似已经平息。

然而在民间,关于这种尚且不知名、未定性的怪病的“谣言”却通过口口相传的方式在广东省内愈演愈烈。

“谣言”的第一批传播者主要是医护工作者。他们将自己听说或亲眼所见的经历传达给亲人朋友,亲人朋友再传达给各自的人际网络构成二级传播。在媒体集体失语的时刻,所有的消息都只能在地下流通,成为一种暗号,成为伏地魔的不可说,最后被统称为谣言。

在传播的过程中谣言被描述得愈加可怕。有人说“只要与患者见面就会感染非典”,有人说“有医护人员早上感染,当天晚上就死亡”,整个广东的空气里似乎都遍布病毒。

“谣言”所带来的恐慌,源于未知。这些迅速蔓延扩散的谣言没有描绘出疾病具体的发病症状,也无法讨论它的机理,只能用“很严重”“很多人中招”这样模糊的叙述来勾勒瘟疫的景象。但越是缺少细节和证据,这个蒙着面纱的怪物就越显得可怖,每个人都成为了潜在的病人,却并不知道这种疾病会导向怎样的后果。

于是人群疯了一样涌进药店、超市,抢购红霉素、盐、醋、板蓝根。

根据2003年1月3日《羊城晚报》的报道,当时的河源市民因为听闻河源出现不明的传染性流行病毒而去药店抢购“罗红霉素”,当记者扮成普通市民在医院询问这种“流行病毒”时,医院的医生也开了罗红霉素给记者。

河源市人民医院的急诊科医生透露一周前曾接诊两位疑似感染不明病毒的患者,症状是发烧、咳嗽且肺部有阴影。河源市疾病防疫控制中心称这两位患者被初步诊断为非典型性肺炎。但是关于民间流传的不明流行病毒,防疫站负责人称无需恐慌,这种病毒是“空气中都有的,天气变化、人抵抗力下降的时候就可能会感染上这种病“。

彼时在官方的口径中,非典型性肺炎和民间谈之色变的流行病毒,还没有产生联系。直到2月11日,由于连日来的抢购狂潮,广州市就非典召开新闻发布会,当日“人民网”发文《广州非典型性肺炎已得到有效控制》,非典型性肺炎才正式进入官方报道。

该报道称截至2003年1月12日,广东省共发现该类患者300多例,死亡5人,并称该疾病“一般不会危机生命。多数病人症状较轻,仅以发热为主”。也是在这篇报道中,官方第一次承认有医护人员感染非典型性肺炎,证实了非典的传染性,但仍然表示只要不是密切接触就不会染上非典。

官方的“澄清”减弱了人们对这种不明病毒的恐惧。虽然“谣言”仍在民间蔓延,但是恐慌和焦虑被隔绝在了广东省内。生活在其他省市的人们虽然也听说了非典,却并不清楚其严重程度和传染力度。

2003年2月,27岁的山西人于某准备去广东出差。出发前由于担心感染非典,她询问了在党报工作的母亲,她的母亲在与广州同行通话后回复她“都是谣传,没那么严重”。她的父亲也在互联网上查询相关资料,同样得到了非典病症较轻,相比其他肺炎并不严重的结论。于是放下心来的于某于2月18日和弟弟前往广州。

2月23日回到山西后,于某开始发高烧,她向太原一家医院的医生透露自己刚从广州回来,怀疑自己感染了非典。然而经过X光和血液检查后,太原的医生认为她没有感染非典,只是感冒。不放心的于某又前往太原另一家医院检查,同样得到“感冒”的诊断结果。

由于严格的传染病保密制度,即使国家疾病控制中心专家组一月已经去往广东展开调研,其他省市仍然不知非典的具体情况。因此即便是山西的省会,医疗资源相对较好的太原,仍然无法检测出非典。在后来关于非典的反思中,地方之间的信息不流通,被认为是非典蔓延全国的主要原因。

2月27日,于某再次前往医院,这次她被诊断为“普通肺炎”。而当天,在山西省人民医院呼吸科主任魏东光的要求下,于某被转入特护病房,治疗她的医务人员开始戴上口罩。

2月28日,由于长期高烧不退,于某在家人的要求下被转入北京301医院,又经由301医院转入302医院。后来她成为了北京第一例输入性非典型性肺炎患者。

在财新胡舒立的回忆中,当时此病属于“特控疾病”,治疗的第一要求是“执行保密纪律”。没有第一时间在地方间共享治疗、预防方案,也没有第一时间隔离密切接触者、切段传染源,医生防护设备寥寥,让北京非典从第一例病例开始就呈现了极强的传染力度。

于某的父母、丈夫、弟弟、弟媳,舅舅以及1岁的侄子后来全部感染非典,山西两名护士,陪同徐丽转院的魏东光主任,301、302的多位医生护士,治疗于某舅舅的佑安医院的多名医护人员也在治疗的过程中染上非典。后来非典又通过被感染的医务人员、其他病患扩散至天津、内蒙古。

于某的丈夫曾试图向一家报社说明一家人的经历从而引起社会的重视,却被对方拒绝。在后来看到新闻称北京只有几例山西患者时,于某写信给人民网记者刘畅,

“可怕的无知,可恨的盲从!如果,新闻资源被很好地用到宣传SARS知识上,那该多好啊。” (中国青年报,2003,刘畅,《华北第一例输入性非典患者首次公开个人经历》)

抱薪者的抗争

从谣言走到真相,抱薪者们铺就了一条名为诚实的路。

一位记者曾回忆,在2003年2月9日,春节假期过后,她所在的一家广州报社就已经了解到目前已经发现一百多例非典患者,并且有20多名医护人员感染,但没有官方的许可,他们只能先派出记者去医院调查,却不能发出报道。

2月10日,媒体收到禁令,“省内各级新闻单位一律不得采访报道在我省个别地方发现的不明原因呼吸道感染的病例一事,各新闻单位要严格保密,不得泄密,不得扩散”。而在当日,《羊城晚报》顶住重重压力发布了题为《广东发现非典型型肺炎病例》文章。

这样的禁令在2019的年末重出江湖。香港媒体端传媒采访了一位内地报道疫情的记者,他提到12月31日几乎所有武汉当地的媒体都收到了禁令,“编辑老师说只能跟官方通报,解释性的解读科普也不让做”。

2月11日广州市举办新闻发布会之后,广东的地方报纸开始大量报道非典事件,地方报道以公布感染数据、采访专家等方式来平息公众恐慌,而此刻的官方媒体仍保持缄默。

2月19日,广州市召开了市疾病防治和控制工作会议。《南方日报》记者张蜀梅回忆,当时政府办公室的人要求记者只能发新闻通稿上的内容,“那一天,我的采访对读者来说,几乎没有任何意义”。

但同一天,《南方日报》的一篇稿子却有着重大的意义。2月18日新闻联播通报“专家称非典病原是衣原体”,而广东专家包括钟南山在内对此都持不同的意见。《南方日报》顶着压力发文《非典型肺炎病原是衣原体?》(作者:段功伟,2003年2月19日《南方日报》)虽然只有几百字,题目也只敢打上一个问号,却已然承载着记者们的勇气和风骨。

然而地方媒体冲破禁令的景象似乎到二月下旬就开始衰退了。转折点出现在3月两会期间,在两会举办的第二天,2003年3月6日,《南方都市报》发文《广东非典型肺炎寻求国际合作,已邀专家介入研究》。

该报道采访了时任广东非典型肺炎防治指导小组组长钟南山院士以及广州军区广州总医院呼吸内科主任黄文杰博士,二者对当时官方通报的“非典病毒是衣原体病毒”说法持否定态度,并呼吁国家寻求国际援助,邀请境外专家介入研究。同日的另一篇报道中,南都记者采访了卫生部某位副部长,对方称“广东非典并未得到控制”。

报道发布后南方都市报受到了严厉的处分,时任南都总编辑,后来创办了《新京报》的程益中遭降职,同时南都称发表这两篇报道的记者已经被开除,当班编辑也被停职。然而后来华盛顿邮报驻北京办事处前主任潘公凯对程益中的采访显示,当时的实际情况是“被开除”的记者换了署名继续写稿,“被停职”的编辑也只是更换了上班时间。

4月3日,在国务办举行的新闻发布会上,时任卫生部部长的张永康对媒体宣称非典已经得到了有效控制,北京市的非典患者只有12人,死亡人数3人,并保证来中国旅行、工作都是安全的。

301医院原普外科主任、专家组成员蒋彦永看到张永康的发言后大为震惊。他在协和医科大学的同学,301医院神经内科主任朱克在3月因患肺癌而准备接受手术,却突发高烧,疑似感染非典。在参与对朱克的会诊过程中,蒋彦永了解到302、309医院的非典感染患者数量远远超过通报的12人,仅309一家医院,当时就已收治60例SARS病人。

本着医生的使命感,蒋彦永将自己了解到的情况写了下来,在4月4日发邮件给中央四台和凤凰卫视。(南方人物周刊,2013,卫毅,《蒋彦永:我说的全是2003年真实情况》)

或许是某位不知名的记者偷偷传递了消息,4月8日,《华尔街日报》和《时代周刊》对蒋彦永进行了采访,4月9日,又有多家海外媒体联系蒋彦永进行采访。

4月20日,卫生部部长张永康,北京市市长孟学农被免职。在当天举行的国务院新闻办记者招待会上,卫生部常务副部长高强公布了两个数字,“4月18日,全国累计报道非典病例1807例,北京339例”。

从这一天开始,中央政府严禁地方政府瞒报漏报,非典确诊患者数量一天一天飞速上涨。北京成了疫区,4月21日累计非典患者588例,4.22累计693例,4.23日774例,4.24日877例,4.25日990例。

抗击非典,终于被放在桌面上讨论。说这是抱薪者对整个充满谎言的系统的抗争一点也不为过。说出一个人没穿衣服只需要诚实,说出皇帝没穿衣服却需要勇气。

2020年,也出现了这样一批抱薪者。第一批传递病毒消息的8位市民因“造谣”而被拘留,被训诫。事后他们被称为“事前诸葛亮”,被疾控专家称为“可敬的人”。在这八个人之中,第一位传递出武汉爆发不明病毒消息的医生李文亮不幸感染新型冠状病毒。2020年2月6日,在心跳停止后,历经六个小时的心外按压和体外肺循环,武汉中心医院宣布李文亮医生抢救无效过世。

蒋彦永在与吴敬琏的通话中曾说“作为医生,要把人的生命放在第一位。第二,人总要说老实话”,而李文亮医生生前说,“一个健康的社会不该只有一种声音”。

他们未曾视自己为英雄,也并未期待赞歌,他们想要的也不过是一个老实人说老实话的未来。

一度被刑拘的程益中并不觉得牢狱之灾是最可怕的,记者也不过是个讲老实话的职业,这背后的代价他也并不畏惧。最沉重的打击不在此刻,而在未来。

“其实,发生在我身上最坏的事情,是我不再抱有希望。”

一个床位

那一年与真实的万钧之力相伴的,是个体的无力以及谎言的四两拨千斤。

非典幸存者礼露曾回忆自己的就诊经历。2003年4月13日,由于持续高烧不退,礼露去往人民医院就诊,被告知不是非典,只要定期去医院打针即可。4月17日,由于病情迅速恶化,礼露去医院请求住院,但即使胸片显示肺叶感染,医生护士也清楚她可能是非典患者,礼露仍被告知回家等待床位。

经过礼露在《人民日报》工作的记者同学的努力,《人民日报》卫生组组长白剑峰得知了她的情况并向中央写了一份内参。4月18日,人民医院的领导前去慰问礼露,而此时由于官方尚未通报、医院床位紧缺,礼露的病例上只有“发热”二字,全无非典相关的信息。

4月19日,在礼露同学朋友的奔走下,她终于住进了协和医院,这所医院的副院长于晓初也是她的初中同学。

床位紧缺,始终是非典绕不开的难题,毕竟并不是所有的非典患者都能出现在内参的名录上。

当时主持《新闻调查》的记者柴静在《看见》中这样回忆拍摄非典调查的情形:4月22日,节目组临时接到通知,说急救中心有转运任务。急救车开到北京大学附属人民医院,医生病人都没有穿隔离服,病人身上蒙着白布,医生穿着蓝色的普通外科手术服,戴着普通外科口罩急匆匆地把29个病人往急救车上搬。人民医院的副院长王吉善对柴静说,“天井出事了”。

当时人民医院的天井被改造成了临时留观室,用来收治非典病人。然而这个临时搭建的留观室并不具备隔离条件,反而使整个医院被严重污染。后来柴静得知,22日转运的那29个病人都是非典病人,为了躲避世界卫生组织的检查,当天这29个病人一直被救护车拉着在街上转。

直到4月30日,拥有1000张床位的小汤山医院建成,大多数病人被转院至小汤山,床位问题才暂时没有那么紧张。

2020年,微博上出现了一个充满哀号和呼告的话题,#肺炎患者求助超话#,无数普通人声嘶力竭地为自己的家人求一张床位。如果礼露的事件发生在2020,或许她并不会成为全民抗非的模范,因为那些在微博上求助的人,有记者,有拥有强大校友资源的高材生,也有曾战斗在抗美援朝战场的老将,(财经,2020,《统计数字之外的人:他们死于普通肺炎?》)在找遍了所有的关系却无用后,他们只好走上微博求助的路。

有人说这是“会哭的孩子有奶吃”,是绑架同情心侵占公共资源,但如果漫山遍野都是哭声,把耳朵堵上并不会让哭声就此消失。

英雄的叙事

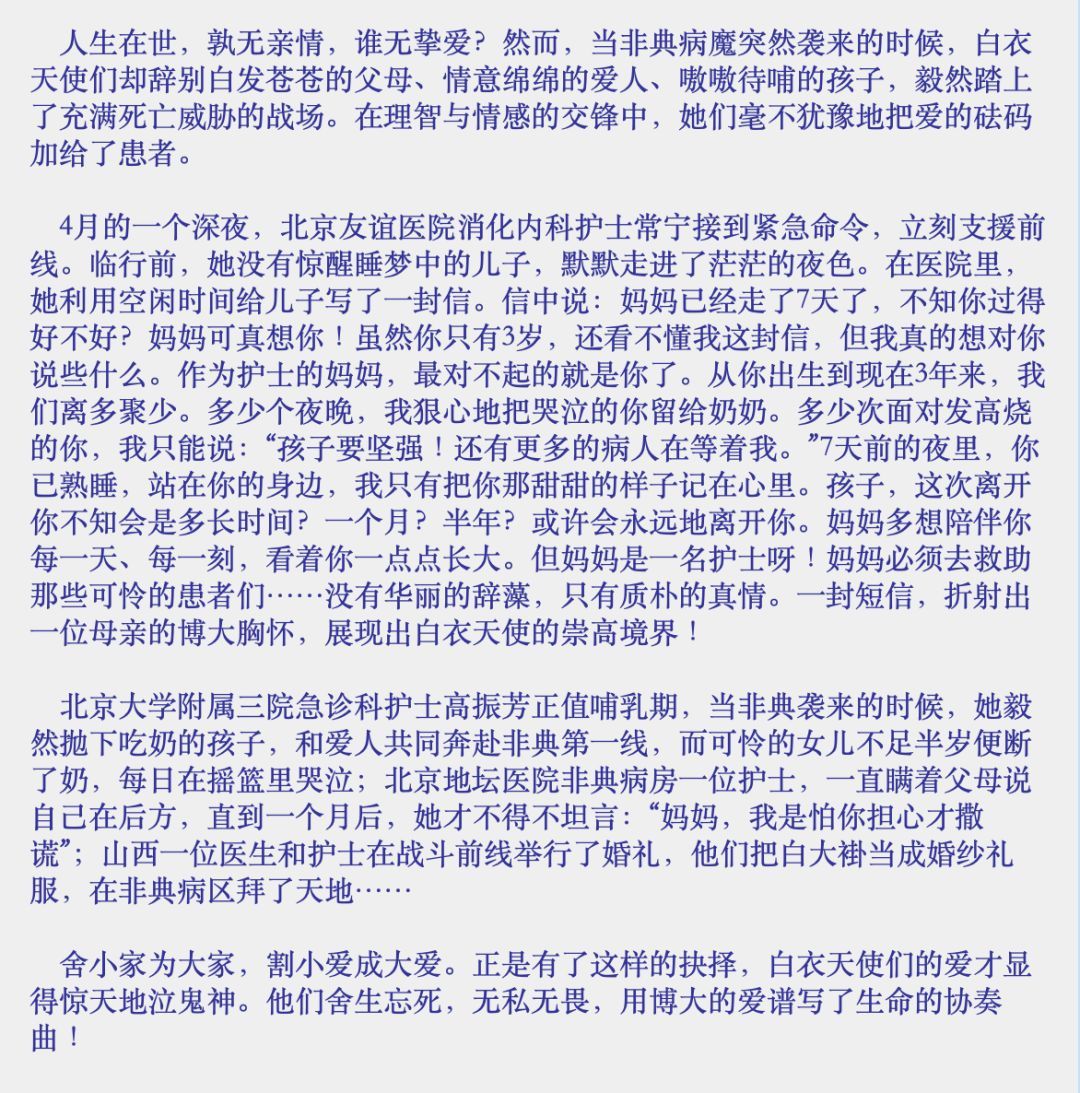

非典期间,“白衣天使”这四个字,反复出现在新闻中。

对医护人员的赞颂几乎有一套标配的修辞。“从容面对死神”,“不当逃兵”,“她的躯体倒下了,但她的精神却永远飞翔“,“舍小家为大家”。抗击非典过程中第一位殉职的护士叶欣被形容为“战争让女人坚强”,殉职的医生,中山大学附属第三医院传染科副主任邓练贤被描述为“一个具有高度革命人道主义精神的共产党员”。

他们的牺牲是光荣殉职,他们的坚守是恪尽职守。

不可否认,在抗击非典的战役中,医务人员展现了极强的职业道德和牺牲精神。据胡舒立回忆,第一位接诊北京第二例输入性非典病例李某的医生,东直门医院的刘清泉与妻子相继感染非典。他的妻子在去世前还曾用自己的痛苦来鼓励丈夫继续行医,”你以后要继续干呼吸科,研究这个病。人没有肺,太难受了。”(财新,2020,胡舒立,《非典惊回首:医院如何成“疫院“》)

在柴静的采访里,一位孟姓医生对她说,“医生要让病人活着,自己得有牺牲的准备”。

然而在这样的英雄叙事之外,是一个个有血有肉、活生生的人。直到疫情告一段落,人们才在回顾非典的书籍、视频,以及幸存者的叙述中看到了这些医护人员所经受的恐惧和折磨。

广州市第一人民医院护士长张积慧在凤凰卫视的《非典十年祭》中回忆了筹建非典疫区的场景。当时收治的病人基本全是来自其他医院的医护工作者,看到自己的同行纷纷被感染,护士们开始感到恐惧:

“我说病人到了,后来没见人出来。后来另一个护士长大声喊 ‘谁是中班,赶快出来呀,病人来了’,隔了一段时间后,几个姑娘才从治疗室里边出来…后来她们说,护士长,我们当时蹲在那里捡瓶子,站也站不起来,你一喊以后我们的脚都软了,站不起来。”

彼时防护设备严重不足,医护人员每天都面临着感染病毒的高风险。急诊科护士牛小秀哭着对柴静说:

“我每天去要,连口罩都要不来,只能用大锅蒸了让大家用。我不知道这是我的错还是谁的错。”

据报道,非典时期被感染的医护人员多达感染总数的20%,即使治愈幸存,绝大部分幸存者还要面对后遗症的折磨。

2003年,26 岁的武震正在北大人民医院急诊科实习,4月10日在接诊该院第一位非典患者时感染病毒。出院后,迎接武震的并不是想象中光明的未来,而是高达七万元的医药费用。由于当时规定医护人员的治疗费用由所属医院承担,而人民医院只是武震的实习单位,原工作单位又没有给职工上医保,武震在各个单位之间周旋许久也没有得到全额报销,反而和单位的关系越闹越僵。

2004年,她被查出股骨头坏死,这是一种在非典幸存者中常见的后遗症。由于治疗非典时经验不足,大多数病人都被注射了过量的激素,而这正是引发股骨头坏死的元凶。

股骨头坏死难以根治,只能疗养,患者的骨骼会日益塌陷,严重者还要面临截肢的风险。当时的非典幸存者被安排到小汤山医院治疗,然而因为同样的报销问题,武震没有钱入院治疗。经历了两年的上访,2006年新政出台,武震才终于能够住进医院。据凤凰网报道,此后她被迫放弃了工作,在小汤山医院住院治疗。

除了医护人员,其他的SARS幸存者也经历着多种多样的痛苦。有生理上的痛苦,比如有人因为后遗症瘫痪在床,有人因为听力受损无法找到工作。也有心理上的痛苦,即使已经治愈,这些曾经的非典病人也在很长一段时间备受歧视,邻居朋友都躲得远远的,一位幸存者在《非典十年祭》中称出院后,连自己的母亲都拒绝让他进屋。有的人也被视为传染源,背负着害死亲人的罪名,一个又一个家庭在非典之后分崩离析。

被官方认定为首例非典型性肺炎病人的黄杏初,一度迫于压力隐居。据南都报道,当年他曾因为是“第一例”非典患者而被媒体大肆报道,遭尽歧视,一度觉得自己像个逃犯。被治愈后的很长一段时间,黄杏初都还在怀疑自己感染的到底是不是非典,直到他的血液里被发现有非典的抗体,他才不得不承认自己是真的得了非典。他想不明白自己一个普普通通的农民,怎么就运气不好得了这个病,更因为觉得是自己造成了医护人员的感染而饱受内疚的折磨。(南方都市报,严慧芳,姜英爽《中国首例非典报告患者黄杏初:我曾像个逃犯》)

活着,确实是最重要的。然而这些活下来的人,他们并不是篆刻着全民抗非丰功伟绩的丰碑,对于他们自己而言,命运的轨迹从2003年开始就疾行向下,飞奔进一片泥潭。

活着,并不足以描述全部的故事。

《新闻调查》的最后,柴静问非典病人,有没有想过出院之后做什么。

一位戴着口罩的病人喘着气说,“想得太多了。对生命真的有了新的感悟。”

另一位没戴口罩的病人说,“这春天我一天都没有好好过,我特别想等我出院了,能好好地放回风筝。”

后者这段回答没有剪进片子里,但摄像的镜头从一片白色的病房转向窗外,4月的北京,站立着一棵春天的树。然而许多人的春天,或许永远都不会再来了。