武老白:做個攪局者,對抗時代的謊言與荒誕

(一)把荒誕變為藝術行動

採訪藝術行動者變得有點難,一是他們隨處蹭住,又常被逼遷,難以貼身觀察;二是他們性情隨意,偶爾做個藝術行動,就是「不能說真話,就閉嘴720小時」,不說話;三是他們也陷入日常的困境中,要趕項目補貼生計,要應付父母的催婚和擔憂,還要想下一個社會行動。

武老白是坦率而配合的,採訪時間換了又換,且很零碎,但對拋出的問題,只要想起來,他都會詳細回應,即便有時要等上幾天。

五月下旬,「未完成的告別」網站打不開,問他是否被審查了。五天後,老白發來回復,「被『喝茶』了,避六月風頭,暫時關閉」。

警察約談,老白早有心理準備。他近年的藝術行動頻繁介入LGBT權益、城中村逼遷、新冠肺炎等公共議題,接過警察警告電話和視訊約談。

被帶到派出所問話,是第一次。慌亂中他誤刪了一些信息和照片,回來後向我感嘆,「即便跟你取了經,但面對強權,還是恐慌的;即便知道自己沒錯,還是感覺什麼都危險」。

驚慌中被要求寫保證,警察念,老白寫。紅色指印落在名字、身份證號、時間上,警察還特意指著「接受法律的制裁」的「制裁」兩字,讓他按。熟悉的荒誕感來襲,「靠!這什麼鳥事」。老白的語氣中有嘲諷和憤怒。

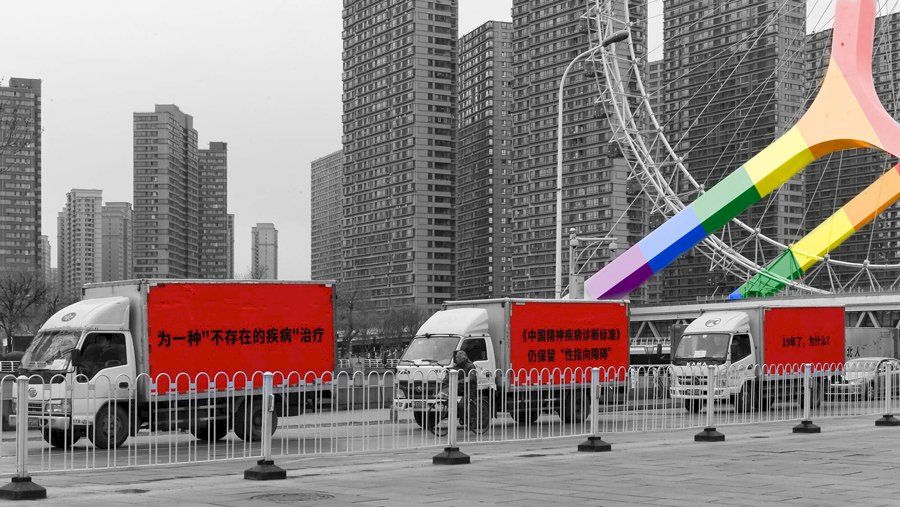

近年來,老白習慣把荒誕變成藝術行動。少女死在賓館,少年死在網吧,他利用無處不在的監控系統還原了逝者生前的路,他給維權無門的逝者家屬模擬真實的審判。同性戀被壓迫,被家人送入醫療機構做扭轉治療,他便開著三輛紅色的卡車,拉著「三塊廣告牌」,做了一場長3251公里的抗議行動。宣傳機器裡歌頌著中國抗疫神話,抹殺個人記憶,他發起了「未完成的告別」,源源不斷地錄入逝者故事。

「不做些事,我們會被荒誕吞噬」。離開派出所時,在「富強、民主、文明」等24字社會主義核心價值觀標語前,武老白偷偷自拍一張,滾動的電子燈光下,一片猩紅,像個人在荒誕時代下的隱喻。

一個被政治和意識形態全面干預的扭曲時代

武老白不老,生於1990年。娃娃臉白凈如玉,帶著大框近視眼鏡,會讓人誤認為高中生。膚色白,常被評價「老白了」,加上姓武,故取名「武老白」。

老白學攝影的,畢業後進入四川美術館工作。2015年,他出了一本《興慶宮》手工書,開始為藝術家所知。

「這本書是被『揍』出來的」。五月一個晚上,幾位藝術家行動者在我家吃飯,一整瓶紅酒下肚,老白毫無醉意,緩緩道來他對扭曲時代的抵抗與和解。

那時一下班,他就帶著Contax T3和膠捲,鑽進黑夜裡,在四川興慶宮公園溜達直到凌晨兩三點。他不選結構,不管角度,遇誰逮住就拍誰,閃光燈一按,不管對方在摳腿還是流淚,一次成片。

有藝術家說他的攝影與藝術不太相關,沒有美感,都是些公園裡隨處可見的大叔大媽,打坐,拉筋,嗑瓜子,練把式,再普通不過,有些相片還有一種暴力和侵犯感。

老白不介意,他厭煩美術館裡機械工作,常焦慮不安,懷疑自身價值,「整個人帶著怒氣,很不爽」。拍照「閃人」,短暫介入甚至侵犯別人的生活,似乎是他與別人交流的方式。

有人拒絕這種粗暴直接的方式,追著他搶相機。警察趕來帶上警車,武老白就在警車上被打了一拳,「這一打就爽了」。

老白通過別人的憤怒和不爽理解了自己的憤怒和不爽,那一拳,讓他與他人以及社會產生了感知和共鳴,「生活中的我們都在遭遇著不公的侵犯,他們微笑或暴力回應我的,也是我對自身與周遭環境關系的一種回應」。

被打後,老白開始瞭解園內人群和他們的故事:大樹下有領域分野,這顆樹下是支持毛澤東的群體,那顆樹下是譴責的。他曾看著有個面容和善的老奶奶呵斥美國對中國經濟的侵略,另一棵樹下有人提出反對,阿姨拿起喇叭喊「打他」,於是一群老爺爺老奶奶打了起來,還有人喊著「要文鬥,不要武鬥」。

武老白看著老人上演他們年輕時代的批鬥,「兩個時代忽然重合了,你說荒謬不?」

武老白還看到了這些老人家裡的相片、日記、信件,從中解讀他們的時代故事,「一個被意識形態和政治環境全面干預的扭曲的時代」。

那些年代的相片和日記裡,年輕人在公園裡談戀愛也要帶著毛澤東的小紅本,背誦毛澤東語錄。學生按照學校要求和蘇聯小朋友通信做筆友,又被要求斷絕來往。父母被命令舉報和羞辱自己的父母、同事、朋友。

「看到那個時代裡如此扭曲,政治和意識形態如此詳細具體地入侵生活,對比現在的管控和審查,真擔心,歷史是不是在重現」。

(二)普通人與死亡身分證

近年來,中國行動藝術家武老白習慣把荒誕變成藝術行動,透過攝影與各種介入,對抗時代的荒誕。他察覺文革時代「政治和意識形態如此詳細具體地入侵生活,對比現在的管控和審查」彷彿歷史重演,而他認為,「不做些事,我們就會被荒誕吞噬」。

普通人被注視著死,被篡改了生,被遺忘了存在

興慶宮經歷讓武老白對個人際遇與時代關系產生思考。他後來的藝術行動大多圍繞個人與時代,死亡與國家。

2016年,他跟著項目從四川來到廣州。作為城市的異鄉人,他敏銳地發現,很多外來流動人員在國家機器注視下,死亡和消失,無人問津。

證據來自廣州無人認領屍體網站,每年無人認領遺體至少有1000具。逝者太多是外來務工人員、流浪漢、精神病患、棄嬰,他們生前無所依靠,死後無人問津,很快銷聲匿跡。

「這些無人認領的屍體,生前有過怎樣的人生?為何如此死去?誰需要負責?」

武老白無法視而不見,發起了「死亡身份證」藝術行動,聯動藝術家、社工、律師成立了一個工作小組,調查這些人的生前死後,還想促成一場無名逝者的追悼會。

因長著一張娃娃臉,老白看著白凈稚嫩,說話也柔軟,時常讓人忽視他的行動力和殺傷力。他像個調查記者,走進殯儀館、社區、派出所,過程中被驅趕、謾罵,但並未放棄。花了半年時間,他追蹤了三名逝者。一個是16歲的女工,死在一家便捷酒店裡。一個是外來打工仔,在警察執法時致死。另一個男子深夜從28樓的天台跳下去。

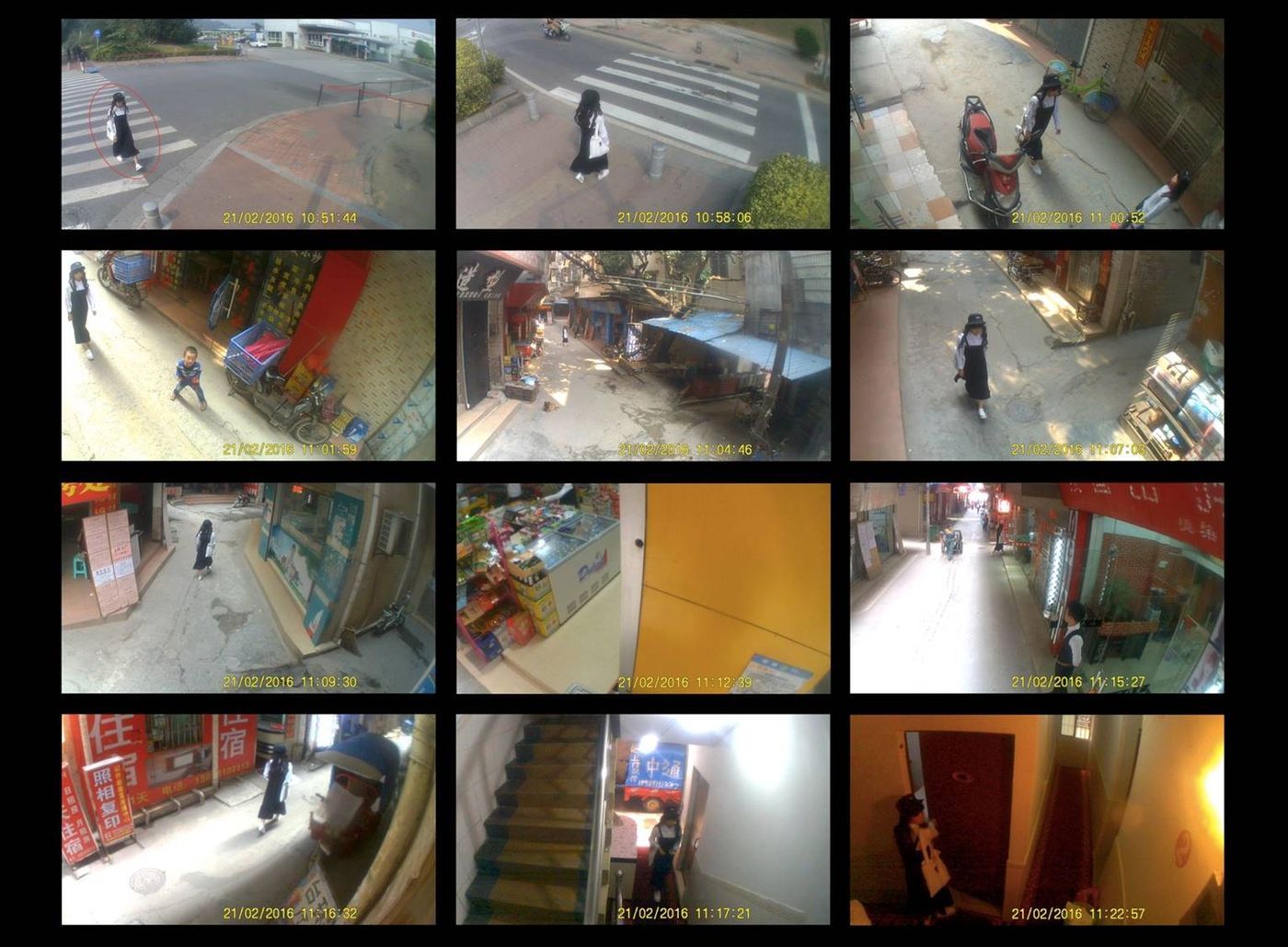

武老白發現,這些外來人員的死亡其實被無處不在的監控視頻注視著,然而沒有人發現疑點,阻止死亡。他們的生也被目擊者議論過,每個人都有一個猜想的版本,但沒有人真的知道他們叫什麼、長什麼樣、有過怎樣的生活。他們的存在很快被遺忘,沒有人來認領屍首的話,60天後就會被火化。

「對城市和權力來說,這些人死了就死了,不重要。可是,我們隨時隨地就可能是這些人,下一個死者。」

武老白的目的是,借屍還魂,找尋因權力而遮蔽掉的蛛絲馬跡,重塑不同個體的死亡,最終組成一個關於珠三角外來人死亡檔案,探討流動群體的生存狀況。

老白找到朋友還原女工的死亡路徑。巨大的視頻監控系統下,從工廠到賓館有12個攝像頭,每個攝像頭下,女工的路徑十分清晰,每一個都見證著她的死亡。「但沒有人會調查無名小卒,監控系統只保護政權的安全,普通人被注視著死,被篡改了生,被遺忘了存在。」

老白想起,他六月初離開廣州,剛打上滴滴去機場,就接到警察的詢問,「你去哪裡」?

天網般監控系統其實隨時運轉著,只是不太在乎尋常百姓生死。

每一秒都告訴你,在權力面前,人是如何恐慌的

死於網吧的少年被武老白找到了真實身份:胡少俊。他的家人在網上發布警察執法使少年致死,申冤無路,投訴無門的維權消息。

那是2017年1月,當時雷洋案鬧得紛紛揚揚,人們熱議著程式公正、司法與警權等,但外來打工仔胡少俊之死無人問津。

老白聯繫了胡少俊的父親,瞭解了他的申訴經歷:年輕的兒子無緣無故沒了,他們想問責,但至今沒見過涉事警察。警方說可以幫助申請「國家賠償」,又以「不符合申請資格」拖延時間。家屬請的律師又介入不了。

老白感到憤慨,他聯繫了幾個人權律師,各自任「法官」、「原告律師」以及「被告律師」,也把胡少俊家人請到現場,為胡少俊策劃一個模擬的「審判」行動。

「原告律師我再提醒你,遵守法庭秩序。」

「原告,你不要再說了。」

「再說,我就叫法警了。」

「原告,我現在終止你的發言。」

原告律師就這樣在法官的斥責聲和法槌頻繁的敲擊聲中講完辯護詞。審判是模擬的,但被司法壓制的人權律師與被權力壓迫的家屬,卻是現實中維權案件困境的真實寫照。人權律師把真實的法庭經歷如實呈現了出來。

胡少俊的父親全程側著頭,始終沒有看在場人一眼,他仿佛被權力下了毒藥,垂頭喪氣,啞口無言。這個審判,他以為是真實的審判。

「現場每一秒都在告訴你,在權力面前,我們是如何被壓制的,人們又是如何恐慌與恐懼的」。有行動者說,這樣的審判對家屬很殘忍,家屬原以為可以在法庭上伸張正義。

但武老白認為,這種真實和殘忍才能體現胡少俊的死亡,「現實中,『多重罪行』可能才是這個時代真實的見證」。而且,直面絕望,才有希望。

藝術家、策展人aigo為「死亡身份證」策了展,她驚訝於作品中赤裸裸的暴力與權力,「很多藝術家被閹割了鏈接社會的能力,武老白看著柔軟,但他的藝術行動很有力量,敢回應社會現實問題,直視個體與權力,需要勇氣和擔當」。

個體的勇氣在權力前往往不堪一擊。老白本想繼續追責,胡少俊的弟弟發來信息,「我爸爸已經折騰不動了,瞬間老了十歲,我們也跟官鬥不了,只能認命」。

(三)為一種不存在的疾病治療

我們在治療被壓迫的人,而不是實施壓迫的人

武老白還不想認命,他把自己看成一個荒誕時代的攪局者。

2018年,他為LGBT群體(同志群體)發起的扭轉「治療」抗議行動,成功攪動公眾對LGBT議題的討論,境內外媒體紛紛對準這個新晉的「LGBT權益行動者」。

對LGBT群體關注開始於林壑。林壑是一名同志,也是一名警察,他購買《興慶宮》手工書與老白相識。老白好奇林壑的身份衝突。那時剛好發生了微博清理事件與798保全打人事件,與林壑深入交談,老白才知道LGBT群體在中國的生存壓迫。

「想做點什麼」。

老白蠢蠢欲動,聯繫了LGBT平等權益促進會負責人燕子。

燕子也是一名同志,他在2014年被迫接受電擊治療後把治療機構告上法庭,成為中國「同性戀矯正第一案」的當事人。案子勝訴了,然而,事過多年,同性戀扭轉「治療」仍在進行,燕子做了一份《中國可扭轉『治療』機構》分佈圖。經武老白和同伴鄭巨集斌逐一打電話求證,至2018年12月底,中國仍有96家醫院與診所開展同性戀矯正治療。矯正方式包括電擊、畫符、催眠、性藥等。

武老白以扭轉「治療」這個點切入攪動同性戀議題。他用大半年時間走訪、調研、策劃,最終決定仿照電影《三塊廣告牌》,選了「為一種不存在的疾病治療」、「《中國精神病診斷標準》仍保留『性指向障礙』」、「19年了,為什麼?」三句標語,掛在三部貨車上,從上海開到濟南等5個城市,發起一場針對同性扭轉「治療」的中國抗議行動。

武老白還假裝成同性戀去了不同城市的9家醫療機構體驗「就診治療」。想起「治療」經歷,武老白仍心有餘悸,又吞下半杯紅酒,「要帶一個頭套,那頭套纏繞著白色線圈,上面還有二十多個夾子,緊緊箍著頭頂,很不舒服。治療室氛圍給你一種壓迫感,挺讓人害怕的」。老白給我的相片裡,他臉色蒼白,閉著眼睛,雙手十指交握放在身前。

鄭宏斌說老白做「腦神經遞質檢測儀」檢測,表現得真的很像被迫治療的同性戀,「膽怯、驚慌、無助、害怕」。

老白搶話,「明明是假扮的,但他們卻拿著看似科學的測試數據,說可以確定我是同性戀,還信誓旦旦地保證,10到15天可以徹底扭轉性向。能不害怕嗎?太荒誕了」。老白是著實嚇出一身冷汗。

早在1990年,「同性戀」就被世界衛生組織移除出疾病範疇,中國2001年也將其從「精神疾病診斷標準」刪除。世界衛生組織多次聲明,同性戀不是病,「扭住治療」不僅缺乏醫學意義,而且沒有科學證據支持其有效性。至今,全世界沒有一例「成功扭轉治療」的案子。

「醫療機構利用社會對同性戀的歧視和壓迫以及同性戀群體的焦慮困境來謀取暴利。」武老白體驗的幾個醫院裡,單次檢測費用就從290元到520元不等,還有醫生直接獅子開口,「同性戀要住院,天天針灸,輸液(打點滴),每月最少1.5萬治理費。」

「我們在治療那些被壓迫的人,而不是治療那些實施壓迫的人。」

現實的荒誕更堅定武老白的行動,他舉報了仍在做「治療」的機構,並請醫學專家寫公開信、拜訪衛生部門。

毫無意外,行動過程中,他們被攔車、報警、刪素材、威脅。但老白義無反顧,這次行動理清了一些誤解,他曾認為「驕傲月裡同志們穿得太『騷』」,現在明白了,「不那麼花枝招展,不那樣不理直氣壯喊出來,那麼LBGT群體是不被看見和重視的」。

開著卡車在城市間游走抗議,不少人在卡車前拍照、詢問,環衛阿姨和門衛大叔瞭解後給他豎起了大拇指。調動社會參與,重新認知,這種互動讓武老白備受鼓舞。

中國性與性別研究專家方剛評價老白的行為藝術是「真正有良知、社會道德感並且挑戰大眾思維的行動,身為社會的主流,知道用自己的力量去幫助社會少數」。

林壑發起行動後隱藏起來,我想連繫採訪他對這個抗議行動效果的看法,武老白發來林壑的郵件,他寫道:「小時候上課,想上廁所,我不會跟老師說,而是在紙上畫正字或掐腿,來牽引注意力,對一個很娘的男生來說,保持普通,不被注意,是一種生存策略」。他還質問起直人(異性戀者)關注同性戀生存狀況的動機和知識分子小布爾喬亞式的趣味

我理解林壑的沉默,發起這個行動可能凝聚了積累他幾十年的憤怒和勇氣。老白擔心,作為直人,可能永遠無法完全理解LGBT群體承擔的制度性壓迫及他們的生命存在被外界污名、扭曲與禁止的痛,「這不止是個體的困境,也是時代的困境」。

(四)新冠肺炎:被竄改的事實與未完成的告別

這個時代下,一個完整的生命本該具有的權利,很多不被尊重和理解。

如果看著事實被篡改,未來就只記得謊言

包括悼念的權利。

2020年的春天,新冠疫情來襲,無數生命逝去。1月20日,老白加入了信息整理志願小組,收集患者求救信息。1月下旬,官方數據不透明,武漢政府說發動了拉網式排查,已經完成99%人口的排查率。然而,志願小組每天還收集超過500人的求助信息,那就意味著,還有大量的患者沒有被排查,也無法就醫。

「每天天微微亮,我們就開始整理信息,整理到深夜,淚就留到深夜」。武老白回憶,二三月份情緒很奔潰,每天都要爆無數的粗口,發泄憤怒,「有人跳樓,有人跳橋,有人家人去世卻見不到屍首,悲傷成河。同時你又發現,還有警察跑進人家家裡砸麻將台,要人家跪著背保證書,糟蹋人權和財產權,太荒謬了」。

求助者的信息被審查被刪除,逝者的屍首被快速火化,還來不及告別。很快,人們記住的只有國家抗疫勝利的話語,遺忘了個體的悲哀。

「我們如果看著事實被篡改,無動於衷,未來只能記住謊言 」。武老白不願坐以待斃,找了懂技術的朋友,籌辦「未完成的告別」網站,他們要把真實保存下來。

點進「未完成的告別」網站,黑色背景中是求助者的頭像、名字、性別、逝去原因和時間。頭像由粒子組合構成,點擊一下粒子散去。裡面有個人求助信息、故事經歷,還可以給逝者留下告別。

4月4日,清明節,原本是個人掃墓,祭祀逝去的家人和祖先的日子。中國政府把這一日定為國家哀悼日。

「禁止獨自哀鳴。 」

「個體困境湮沒在集體哀慟中,追責聲音隨鳴笛聲消散。」

老白難得一天就轉發了11條求助者的信息和評論,以示抗議。

我原本不介意在清明節時悼念在疫情中失去的生命。但反感的是,政權通過這種命令的方式,以國家欽點的姿態,控制你悼念的時間、表情和言語。要你悼念,要你感恩,但又不許你真的悲痛。也不准你反思導致這般悲痛的原因,或借著悲憤的情緒和力量生出些質疑、反思、追責的危險思想來。

我們談著這種國家敘事的強大控制,騎劫(劫持)了人們的記憶、創傷和悲痛,久而遠之,在國家敘事的大肆宣傳下,只有政黨的光輝、偉大,悲痛又憤怒的個體記憶可能被抹殺,突然沉重起來,無力感蔓延,我一時無言。

「這是逝者在彌留之際為這個時代留下的證據,是民間歷史的證詞證言。」隨後老白給我發來他為「未完成的告別」寫下的寄語。

這是他溫柔的鼓勵,也是他對官方敘事、時代謊言的反抗。

行動讓人上癮,使人自由

藝術家周琰分析過,社會藝術行動(social-art activism)主要看藝術家有沒有將自己放入社會現場之中,在面對現場的時候實現與自身及歷史的呼應。

aigo觀察到,「死亡身份證」和「未完成的告別」一脈相承,老白在呼應社會現實問題,也在回應自身內心訴求。「死亡是最絕望的感受,象徵著得不到的回應,要不到的愛,保留不下來的真相。未完成是一種常態,未完成的告別是家屬的祈禱,也是武老白未能喊出的『爸爸』、『媽媽』。」

武老白是二娃,從小得被寄養在爺爺奶奶家。他不太願意與父母溝通,關係若即若離,時近時遠。

疫情期間,老白和父母住在一起。父母最初是支持老白的,但隨著疫情逐漸穩定,與疫情相關的負面消息被審查,他們開始勸說老白,「不要和政府鬥,鬥不過的」。

老白一開始也願意與父母討論,後來就懶得爭辯了。他知道,父母對政治的恐懼,「他們太清楚作為異見者的下場了」。

我們的父母都一樣。他們大多經歷過文革、八九等政治運動,見證過瘋狂和血的代價,變得膽小謹慎,他們說得最多的是「鬥不過」。他們太明白政治的危險性,都希望孩子「不碰政治,過平安穩定的一生」。

這也投射出不少中國異議者、行動者的處境:既不願在原則前妥協,歲月靜美,過所謂平安穩定的一生,也無法忍受家人受到波及和傷害,逐漸走遠;不僅要承受不被家人親屬理解的孤獨,還要承受種種威脅艱辛。

最艱辛窘困的時候,老白被欠薪,身上毫無分文,三天沒吃飯,回到住處還發現進不去,「沒錢交房租被趕了出來」。於是,老白開啟了蹭住模式,哪個朋友家有多一張床或沙發,他就去住。沒想到的是,他剛在廣州朋友家佈置了一張床,就被警察約談和逼遷。

現實的挫敗感也有,三十歲了,沒有穩定工作和收入,沒有戀人,還居無定所。

我問他有沒有想過回歸主流,找份工作,穩定下來,老白微笑,「試過停下來,但一停下來,自己就像行屍走肉。而行動會讓人上癮的,也豐滿了我的人生,使人自由」。

我想,他還是喜歡這種活著的感覺。