【小誌】3.3 境外生學雜費脫鉤的困境與抵抗之道

境外生並非孤立的群體,而是學生的一員,是台灣高等教育的一環。當整個高教都面臨商業化、私有化的危機時,境外生比本地學生更先遭遇學費調漲的問題。除了歧視或差別待遇之外,本篇文章希望帶你了解境外生的遭遇與資本運作之間的關聯,以及抗爭中本外學生團結的必要性!

近年來,政府一面削減高教常態型經費支出,一面立法引導大學向境外生收取高學費自籌財源。

在正式學位生學雜費的收取上,依據《外國學生來台就學辦法》及《大陸地區人民來台就讀專科以上學校辦法》規定,外國學生的學雜費收費基準不得低於同級私立學校,而陸生的學雜費收費基準則由就讀學校自行訂定。結果,就讀公立大學的外國學生、陸生必須負擔兩倍於本地生的學雜費,就讀私立大學的陸生學雜費則由學校自主規定。由於可以從外國學生、陸生身上得到更多收入,使得公、私立學校都無所不用其極地招收外國學生、陸生來台唸書。

我們要指出,在教育經費嚴重不足、大學只能自籌財源的教育商品化現象之下。不分外國學生、陸生、僑生、港澳生、台灣學生,所面對的教育環境其實都是向下沉淪的,大家面對的都是同一個高生師比、教學品質低落、授課教授被當成廉價勞動力的高教環境。如果沒有看清政府帶頭將市場經濟邏輯向高教體系擴張而造成的壓迫,反而把矛頭指向是境外生/本地學生的差別,那麼就無法看清問題的真相,永遠無法解決台灣高教面臨的迫切問題。

一、大背景:教育經費緊縮,高教走向競爭型經費

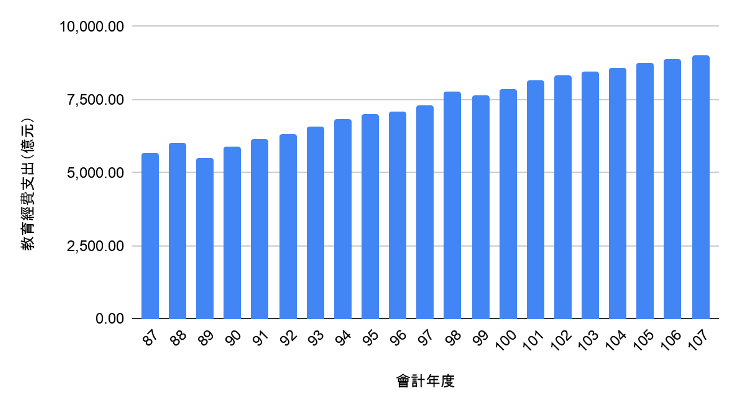

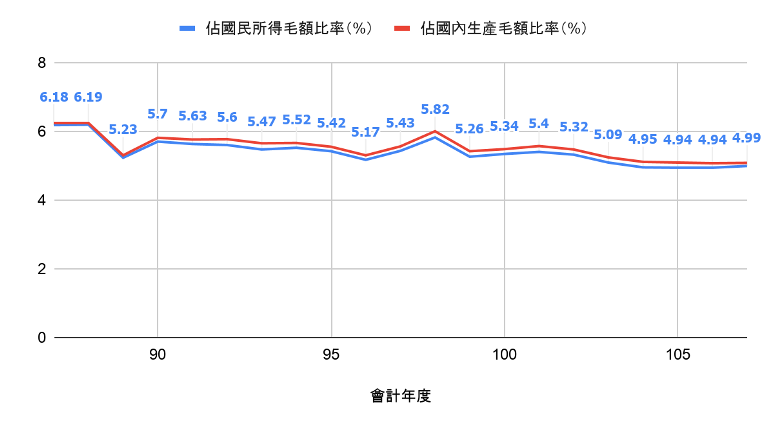

從教育部統計處所公開的「重要教育統計資訊」中的「教育經費支出變化」和「教育經費佔國民所得GNI/國民生產GDP毛額比率」圖表可以看到,全台灣的中央/地方政府在加上私校所投入的教育經費,雖然名目上從1995年的4,496.9億元新台幣,成長到2018年的9,033.1億新台幣;然而實質上教育經費投入的成長是追不上物價成長與經濟成長,在這二十餘年間,教育經費佔國民所得毛額(GNI)比率從6.18%下降到4.99%,整整下降了1.19%。

近十年以來的大學競爭型經費政策,無疑是台灣高教在經費減少的困境下的沉重一擊。俗稱五年五百億的「頂尖大學計畫」、「教學卓越大學獎勵計畫」以及「典範科技大學計畫」在過去十年間已經花費了1,529億元。然而所帶來的成效,就連教育部自己在2016年提出的「高等教育競爭型經費延續計畫」中,也檢討競爭型經費造成預算集中在少數學校導致分配不均、使得大學重研究輕教學輔導等等,對學生不利的重大弊病。更可笑的是,教育部一直宣稱要讓「頂尖大學」提升「國際排名」而投入競爭型經費,但是從教育部的報告中就可以清楚地看到,台灣「頂尖大學」的國際排名不是倒退、就是沒有顯著的成長。

2018年開始的「高教深耕計畫」則延續著競爭型經費政策,問題甚至更為嚴重。根據2020年經費分配表,原本「頂尖大學計畫」中的超過十所頂尖大學削減為四所全球型學校(即俗稱的台清交成),光是這四所學校就拿走七十一所一般大學高教深耕經費總額的49.2%。同時,技專院校雖然數量較一般大學更多,但高教深耕經費的分配上,技專院校總體只有一般大學經費的41.4%,更顯示出競爭型經費政策造成高教經費嚴重偏重在少數頂尖大學的研究項目上。

二、大學經費自籌下的境外生招生政策

1996年,為了因應民主轉型與教改運動,教育部公佈《專科學校改制技術學院及科技大學增設專科部實施辦法》,將大量專科體系學校改制為科技大學,使大學數量從1996年的38所大輻擴張到2011年的116所。然而這樣的大學擴張政策存在著嚴重的瑕疵,讓大量私立專科學校改制為大學的結果是──造成近七成的學生都只能就讀於收費較高的私校,卻只有三成的高教經費挹注在私校學生身上,造成多數大學生沉重的求學負擔。甚至,「這些升格的技術學院與大學便形成龐大的利益集團,阻斷其後籌設新的、優質公立大學的可能」。

除了私校所形成的龐大利益團體,帶動了高教的商品化現象之外。1996年,教育部開始在少數公立學校試辦「國立大學校務基金」。1999年,《國立大學校院校務基金設置條例》經總統公佈,至2001年起全國的國立大專院校全面實施校務基金新制。《國立大學校院校務基金設置條例》第3條第1項第2款,明定校務基金有八大自籌性經費來源:

(一)學雜費收入;(二)推廣教育收入;(三)產學合作收入;(四)政府科研補助或委託辦理之收入;(五)場地設備管理收入;(六)受贈收入;(七)投資取得之收益;(八)其他收入。

自籌性經費收取與運用不受預算法、會計法、決算法、審計法及其相關法令規定,由各校自訂相關規定辦理,僅受教育部監督。

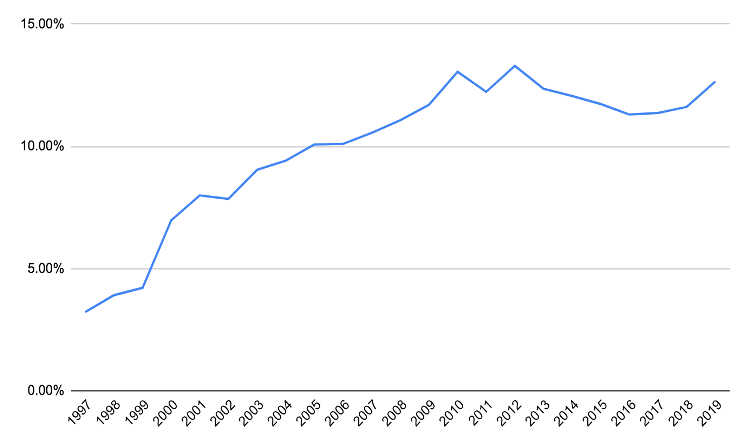

自從1996年開放大學校務基金自籌經費以來,教育部統計處數據顯示,高中以上學校自籌經費便逐年攀升,從1997年度的135.55億元成長到2019年度的763.06億元,相當於每年政府教育經費的12.66%左右。顯示出教育經費中有越來越高的比例出自於自籌性經費,而且其中大多是高教體系的自籌經費(少部分為公立高中的校務基金)。

在公私立大專校院紛紛走向營利的資本邏輯的背景之下,大學學雜費成為了大學最主要的財源。1993年,大學學費調漲,公立學校漲幅16%,私立學校也高達8%-12.6%,到了2004年更有53所大學一起聯合調漲學雜費。然而大規模地調漲學雜費也引來學生反高學費、反教育商品化的抗爭,使得教育部在抗爭壓力下將本地大學生學雜費調漲程序增加「資訊公開」與「審議機制」,導致近年來調漲學雜費大學數量相較過去少。

然而,「政策制定,總是隱藏著階級屬性,在大學學費政策的制定過程中,所有的議程,都被設定在『如何向人民收取高額學費』……政府必須在人民群體中建構出不同的身分差異,激化群體內部的矛盾,製造出無數個偽議題,以達掩蓋階級矛盾的效果,其目的正是讓人民為各式各樣的假象所迷惑,醉醺醺地來思考學費問題」(董泓志,2013)。透過政策,分化出各種社會大眾覺得學雜費「漲了也沒差」的群體,作為學校在目前學雜費政策較為緊縮時可以調漲獲利的財源,而境外生正是身處於這一批被政策分化的群體之一。

2006年,教育部修正《外國學生來台就學辦法》時,首次以「為免外國學生佔用我國內教育資源」為理由,將外國學生的學雜費收取與本地學生脫鉤;而《大陸地區人民來台就讀專科以上學校辦法》在2011年訂定之初就規定了「由就讀學校依教學成本訂定,且不得低於本部每年公告之國內同級私立學校之學雜費收費基準」。這種本外學雜費收費不同的差異,以前是沒有的。但是在學校追求自籌性經費、政府不斷縮減教育預算等「資本因素」的驅使下,校園中的「他者」就會被開徵更高額的學費。

反教育商品化聯盟(反教盟)在2016年反漲學雜費時,發現淡江大學不止針對本國學生對教育部提出申請漲學費。更早在2015年漲學費申請被教育部駁回後,使用對外國學生大幅漲學雜費的方式來提升學校的獲利。淡江大學對於境外生、陸生的學雜費漲幅在20%以上,代表著境外生每學期必須繳比本國學生多一萬至一萬五新台幣的學雜費。就有淡江的陸生很憂心地向我們表示:「很擔心這次學校漲學費沒通過,又要拿陸生開刀。」

淡江的財務長在學雜費調漲說明會上更表示:「調漲境外生學雜費預計為學校增加1,400萬元收入。」展現了學校已經將外國學生視為向教育調漲學雜費之外的另一個重要財源。在比較台灣34所私立綜合大學、私立醫學大學的學雜費收取標準後,發現2016年對外國學生收取超額學雜費的學校除了淡江之外,還有東海、東吳、輔仁、世新、中原、逢甲、靜宜等七所私立大學。其中東海、東吳、輔仁、中原、逢甲、淡江都對外國學生收取超過國內生20%的學雜費,而世新則是5%,靜宜則是1.1~2.5%。

以上所論及的都還只是正式學位的境外生學雜費收取辦法,而不具有正式學位資格的大陸短期研修生,依照陸委會主管的《大陸地區教育專業人士及學生來台從事教育活動審查要點》,不只招生人數不受限制,依法還可以收取1.5倍的學分費。104學年度在台灣一共11萬的非本國學生中,就有34,114名是大陸短期研修生,研修生的學雜費收入已成為大學的重要財源。雖然近幾年大陸研修生人數有大幅下降,但非學位境外生人數比例仍佔境外生總人數的一半以上,究其原因,是來自於華語文中心學生與外國短期研習生的人數增加。

三、不分本外,對抗高教商品化的沉淪

在這種高等教育成為一種商品,以政府的力量在向中國大陸、東南亞的境外生兜售的情況下,境外生學雜費收取不平等的情形,形同加劇了目前高教商品化的困境。境外生權益小組的黃康偉認為:「目前台灣政府積極發展『新南向』,但目的卻不是讓台灣和其他各國有更多交流的機會,而是開發更多的國際專班,向境外生收取高額的學費。況且,目前的外籍生和陸生在專上辦法第十六條的規定裡頭,還是必須比本地生付出近於多一倍的學費,這是把高教轉型市場化的機制,假借國際化套用上去,把一個個境外生當成搖錢樹。」

然而台灣的教育商品化、市場化問題,會受到影響的,自然不只是境外生而已。在前面所提及的台灣高教所遭遇的經費減少、競爭型經費主導發展方向、大學壓縮教學資源的情況之下。台灣的高教形同將要演變成為向學生收取高學費、經營營利事業獲利的學店。不分境外生、台灣學生,所面對的教育環境其實都是向下沉淪的。

在「提升個人競爭力」的迷思之下,高等教育普遍被個人化看待。多數學生對於教育商品化、市場化的態度都是事不關己,更遑論對於境外生學雜費收取不平等的事情有所反應。「當代資本主義社會中的大學,越來越扮演兩種角色,一是勞動力訓練,二是替資本進行研發。」(徐文路,2012)從台灣的就業環境就可以很清楚地看到,大部分穩定的正職工作都將「大學學歷」作為最基本的條件。

在這樣的就業環境之下,大多數學生上大學的目的早就已經不是追求學術或者提升自我競爭力,而是為求在社會上取得一份足以溫飽的工作機會。英國教育社會學學者Phillip Brown就指出,受教育已經成為一項「防禦性支出」(defensive expenditure)──受教育不會增加薪資,但不受教育會減少薪資。

學生在大學中學會技能、獲得知識大多並不是屬於自己的,而是透過資方佔有了勞工的勞動成果並且賺取勞動剩餘價值的方式,最終是由公司、企業所實際擁有的。不可避免地,不論西方人文主義曾經對於大學「建立批判和反思的堡壘,促進社會良性發展和知識進步」有什麼樣理想性的想像,大學終究不會脫離「勞動力訓練」的範疇。

然而在公共資源投入越來越少,大學為了追求增加自籌性經費而選擇各種壓低成本、增加收入的行為時,學生所接受到的教學品質只會越來越低落。學生本在環境的壓力下繳交學費接受教育,期待能夠獲得足夠的知識與技能培訓,畢業後能夠獲得一份足以生存的工作。但是大學越來越不專注於教學工作上,只會讓大學生為受高等教育而投入的各種資源越來越「不值得」。「儘管『不划算』,大學卻變成『不能不念』」(林柏儀,2012),持續市場化、商品化的高等教育,對於學生而言就將更不會是一種人生的「投資」,而是一種剝削。

面對這樣的剝削,在教育經費嚴重不足、大學只能自籌財源的教育商品化現象之下,不分本外學生,面對的都是同一個高生師比、教學品質低落、授課教師被當成廉價勞動力的高教環境。必須要看清市場經濟邏輯向高教體系擴張而造成的壓迫,在這個基礎上團結抵抗,才能真正解決本外學雜費收取不平等的問題。

參考書目

董泓志(2013)〈面對學費政策的階級屬性,教育部分化人民的五種論述〉,見「苦勞網」,2013年4月25日,https://www.coolloud.org.tw/node/73890

徐文路(2012)〈國家/資本/大學/研發的四角關係:歷史的與邏輯的批判分析〉,發表於「第一屆左翼教育論壇」,見「苦勞網」,2012年2月13日,https://www.coolloud.org.tw/node/66567

林柏儀(2012)〈反學費的左翼主張〉,發表於「第一屆左翼教育論壇」,見「苦勞網」,2012年2月13日,https://www.coolloud.org.tw/node/66566

撰文 反教育商品化聯盟成員 謝毅弘

本文為境外生權益小組的小誌第三輯「同樣是學生,待遇大不同:境外生制度差異回顧」之三

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐