寇延丁:讓生命配得上那些苦難

编者按:自由作家寇延丁著有《一切從改變自己開始》、《行動改變生存》和《可操作的民主》等作品,它們被稱為是「了解中國大陸公益生態的入門書」。與此同時,寇延丁還曾是國內活躍的公益人,先後建立多個公益組織。五年前運交華蓋遭受牢獄之災,現居於台灣,為宜蘭農夫、村莊釀酒師傅。

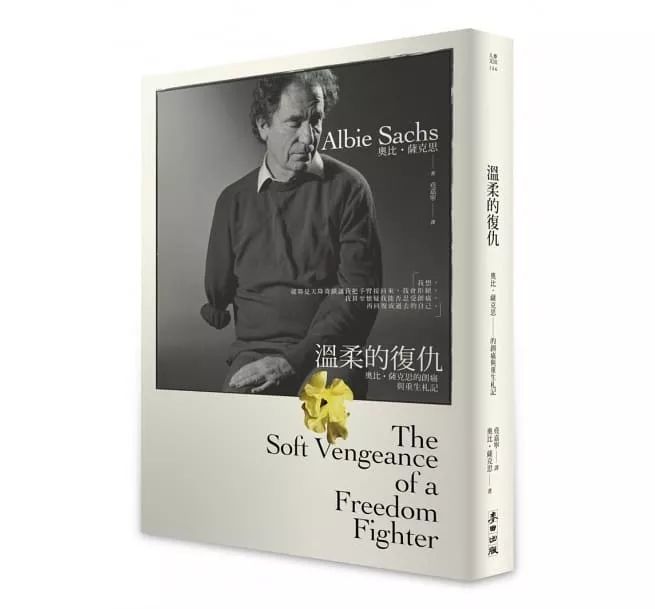

本文是寇延丁閱讀《溫柔的復仇》一書後的書評。《溫柔的復仇》一書記錄了南非反種族歧視戰士、退休大法官奧比·薩克斯被暗殺後的傷痛與重生。在那場致命襲擊後,奧比面對破碎的身體和心靈,選擇將「以暴易暴」的戾氣轉化為促進南非成為法治、公平、正義社會的動力,實行他溫柔的復仇;而穿越牢獄之災後的寇延丁,也在一直思考「怎樣才能讓生命配得上那些苦難」。時空交錯,卻是生命與生命的對話。

面對生命中的恐懼,暴力與傷害,我們能如何回應?期待讀者在本文中有所獲益。

(本文将以繁体呈现,如需阅读简体版请点击此链接:寇延丁:让生命配得上那些苦难 )

當這本名為《溫柔的復仇》的書擺在⾯前,最吸引⼈的是封⾯上那朵花。深灰⾊基調上開出⼀朵⾦⿈的花,讓作者人像反⽽成了背景。

希臘神話⾥的復仇⼥神三姐妹,長着狗的腦袋、蛇的頭髮,⼀⼿⽕炬,⼀⼿蝮蛇——這復仇浴⾎帶⽕,讓⼈望⽽⽣畏。然而,仇恨無法終結仇恨,如此復仇往往通往⼀個無解的仇恨循環。

這本書⾥的復仇者,是⼀位單眼的獨臂⼈,奧⽐·薩克斯(Albie Sachs),他⽤僅存的⼀只⼿執筆寫作,他的復仇,是法治與寬恕。

奧⽐曾任南⾮憲法法院⼤法官,任期從1994年11⽉到2009年10⽉,這是南⾮結束種族隔離轉型和解的年代。他曾經起草過很多重要的法案,包括南⾮憲法的⼈權法案。奧⽐是⼀位對抗種族隔離的戰⼠,作為非洲人國民大會(下簡稱「非國大」)早期成員長期浴⾎奮戰,經歷過⽣死考驗。他的眇⽬和獨臂,就拜⼀次針對他的暗殺所賜。

⾃1948年到1994年,南非經歷了漫長的種族隔離,⽐台灣歷史上臭名昭著的38年戒嚴(1949年-1987年)還要長。這是⼀段⾎淋淋的歷史。反抗種族隔離並為之流⾎犧牲的,有⿊⼈、也有⽩⼈,本書作者就是這樣⼀位⽩⼈。

種族隔離,是南⾮歷史上的⼤苦難。《溫柔的復仇》的開頭就是⼀場蓄意謀殺,第一個場景是⾎⾁橫飛的爆炸,⼀點都不溫柔。

法治,不是統治別人,而是約束自己

1953年,17歲的⼤學⽣奧⽐坐在了南非郵政總局前的「⿊⼈專座」上。他清楚地知道⾃⼰是誰,並且清楚⾃⼰想要什麼,這位法學院的白人學⽣要⽤⾃⼰的⾏動挑戰惡法。

他決心要廢除種族隔離。在當時的南⾮,做出這樣的選擇,是在將⾃⼰的⽣命,擺在了⾯對苦難的戰場上。他溫柔的反抗換回來的是被警察抓⾛拘禁。他此後的⼈⽣,伴隨着抓捕、監禁、酷刑、追蹤、監聽、流亡。

但奧⽐⽤持續堅忍的努⼒,回應這些苦難。⽩天,在開普敦明亮的⼤學教室⾥聽教授談法治、公平、正義,晚上到貧民窟⾥,在紙板搭成的棚⼦⾥就着昏暗燭光給貧困⿊⼈上課。

後來,他成了⼈權律師,為受到不正義對待的⼈辯護。哪怕⾃⼰⼀再為之失去⾃由,但他⼀直在⽤⾃⼰的⽣命踐⾏着法治、公平、正義。他在流亡英國的歲⽉⾥成為法學博⼠,上世紀七⼗年代,曾經幫助新近獨⽴的莫桑⽐克建⽴法治,也協助「⾮國⼤」建⽴法治。後⼀句聽起來有點痴⼈說夢的味道,因為那時候的「⾮國⼤」尚是「⾮法組織」,而且流亡異國,談何建⽴法治?

但這不是說笑,奧⽐早在1985年,就為流亡中的「⾮國⼤」起草過兩個重要的法律⽂件:《⾏為準則》與《章程》。奧⽐引⽤國際規範為「⾮國⼤」建立法律規範與程序保障:在任何情況下皆禁⽌酷刑逼供。

不過這些法令中明令禁⽌的,恰恰是他和戰友曾經受過的、或者正在經歷的。「⾮國⼤」成員在南非國內要躲避警察抓捕,在異國要躲避政府特務的暗殺。墓園裡還埋着被特務暗殺的人的屍骨,奧比的好朋友就在南⾮被刑訊逼供⾄死。

流亡海外的「⾮國⼤」會抓南⾮政府特務或者暗殺「⾮國⼤」成員的人,「⾮國⼤」需要從他們口中獲取情報,對於他們,「非國大」可否以其⼈之道還治其⼈之⾝?

「法治,不是統治別⼈,⽽是約束⾃⼰」,這是奧比的回答。

這不是奧⽐⼀個⼈痴⼈說夢。那些失去了戰友和親⼈的反抗者,⼀致投票通過法令。他們在⽤⾃⼰的⽣命和⾏動,證明法治的正當性。

沒有⼈天⽣追求苦難,但總是不得不被迫學習如何⾯對苦難,這是個永恆的⽣命課題。以其⼈之道還治其⼈之⾝,冤冤相報何時了!我知道⼀切⾃有源淵,有理由有歷史,但是,我更想知道:如何中⽌以暴易暴的復仇輪迴?怎樣從復仇與暴⼒的⽆解循環中脫殼蛻變?

感謝《溫柔的復仇》,讓我看到⼀個⼈的⽣命、與他所經歷的苦難的關係。看到⼀個柔軟、脆弱、有缺點的、 普通⼈的⽣命如何穿越苦難,如何不被苦難壓垮、主宰,如何才能配得上那些苦難。

反抗運動的正當性不是來⾃於對⼿的邪惡,反抗不是為了戰勝、取代,⽽是建⽴⼀個美好的社會。

反抗者的⽣命意義,不在於如何戰勝對⼿成就功業,⽽是在經歷苦難之後,成為更好的⾃⼰。

重建和這個世界的關係

當⼀個⼈選擇了⾃⼰⽅向,也就是選擇了⾃⼰的命運。在1988年4⽉3⽇,炸彈在奧⽐打開車門,即將開始⼀次海邊慢跑的時候爆炸。17歲做出選擇的時候,他就知道這⼀天⼀定會來。奧⽐幸運地死里逃⽣,但失去了右臂和右眼。他為反抗種族隔離做出了犧牲⽣命的準備,但現實給他的考驗更嚴酷,不是死,⽽是⽣不如死。對⼀個⼈的⾎⾁之軀來說,⽐死更痛。

奧⽐已將⾝⼼康復的經歷寫成了⼀本書,不必重複書中的細節。在此之前,他已經經歷了⼀次又⼀次抓捕、監禁,這不僅是對⾃由的剝奪、對⾝體的重創,也是對精神和⼼理的傷害,他在流亡歲⽉⾥、在充斥着監聽追蹤和暗殺的⽣命中歷程中⾃我療愈,⽤各種各樣的⽅式重建⾃⼰。

爆炸之後,渾⾝彈⽚的他從這⼀次急救到另⼀次,⽣命像貨物⼀樣被搬動。死里逃⽣之後,連最基本的洗澡⾛路都要忍受巨痛,一切都要從頭學起。

但是,「幸福感」在書中⼀再出現。這好像有悖常理。我們只有在奧⽐⽣命的具體情境中才能夠理解:

「在這個病房裡,有部分的樂趣是來自於我確定這裡沒有被竊聽。過去我時常想像我在馬普托的電話⾄少被三個不同的情報機關竊聽,……或者我在爆炸案之後持續的幸福感,是因為這是30年來,我首次得以擺脫隱藏的情報網,我的⼼靈從窺視中被解放出來了。」

儘管⼀直在⽤堪稱強悍的⼒量⾃我療愈,但是不可否認苦難對⽣命的扭曲。奧⽐被窺視的⼼靈居然因致命爆炸得以解脫,並且得到了「幸福感」,相信要取他性命的⼈⼀定想不到這樣的「效⽤」。

奧⽐遭遇暗殺前後正在做⼀件事——起草未來南⾮的⼈權法案。這個法案,要保證在未來的南⾮,在實踐社會轉型之後,任何⼈不會因為是⽩⼈或者少數民族就被趕出家門、沒收⼟地,被多數⼈欺負壓迫。這個法案對激進的「⾮國⼤」的轉型也很重要:「我們需要⼈權法案。我們總是在⾰命的名義之下,在社會進步、發展和國家建設的名義之下,忽略了基本⼈權。」

死里逃⽣的奧⽐在英國⼀邊接受治療⼀邊繼續此前的⼯作。書中描述到法案草稿寫作場景:「桌⼦上只有⼀張⽩紙,沒有任何⼀本書」。奧比是等到草稿完成,才去參考聯合國⼈權宣⾔等數據。他說,「我認為⼈權法案⼀定是從你內⼼深處對公平正義的體認,⽽不是從任何⼀本書⾥參考內容」。

這個⼯作從根本上成為奧⽐醫治苦難創痛的良藥,致命爆炸帶來的解脫無意得來,但法治精神卻是⼀直念茲在茲地追求。「我是⾃願地投⾝於追求⾃由的奮鬥之中,原本就知道有某種程度的風險,但是我很⾼興我還活着,⽽且決定要重建我與這個世界的關係——積極⽽快樂的關係。」

奧⽐是⼀個對抗不義的戰⼠、是追求公平正義的法律⼈,也是⼀位作家。第⼀次監禁出獄之後,獄中⽇記是他的第⼀本書,後來的很多苦難經歷也都見諸書寫,這不僅僅是對⽣命歷程的紀錄,也是在⽤這種⽅式⾃我療愈,撫平苦難的創傷。爆炸之後則是這本《溫柔的復仇》,寫的是受傷後如何重建與這個世界的關係。

他不僅紀錄⾃⼰⾝⼼康復的過程,也在反思這種不平等、不正義的暴⼒統治,對所有⼈的傷害:

「我能想到的只有炸彈,他們的炸彈、我們的炸彈、許許多多的炸彈,我們這邊最好的和他們那邊最壞的,組裝炸彈、偵察、把炸彈放在他們要爆破的地⽅,然後⼈消失。或許種族隔離政策最⼤的罪惡,是它逼使我們這⼀代最優秀的⼈——最勇敢和無私、有着崇⾼理想和浪漫情懷、最聰明和最有能⼒的⼈——只能把他們的精⼒和才能投注在戰爭的藝術中。」

戰友來信寫道「別擔⼼,我們會為你報仇」。⽽奧⽐擔⼼的恰是報仇:

「以牙還牙、以眼還眼的想法,卻讓我感到極度痛苦。難道那就是我們奮鬥的目標嗎?⼀個充滿獨臂俠和獨眼龍的南非?這是自由的意義嗎?只有⼀種復仇能夠讓我的⼿臂不會白白犧牲,⼀種基於歷史的復仇:爭取到我們奮鬥的目標,讓我們的理想取得勝利。」

——他要從冤冤相報的循環⾥跳出來,讓美好的理想取得勝利⽽不是某個⼈或者某⼀些⼈的勝利。

這本書還有⼀個副標題,全名為《溫柔的復仇——奧⽐·薩克思的創痛與重⽣札記》。劫後余⽣的奧⽐⽤回到爆炸現場,繼續那⼀次被死神切斷的海邊慢跑作為重⽣的標誌,他要⽤⾝⼼康復重構⾃⼰與那些苦難的關係,⽤法治重構與炸彈的關係,⽤寬恕重構與加害者的關係:

「他(指⾃⼰正在起草的⼈權法案)治癒了我也治癒了這個國家的⼈民。以前我們鬥爭到死,現在我們坐在⼀個桌⼦旁邊,共同建設國家。」

如此復仇,完勝苦難。

溫柔⽽快樂的復仇

蒙朋友推薦,得到這本《溫柔的復仇》。因為她看過《敵⼈是怎樣煉成的》(編者註:《敵人是怎樣煉成的︰沒有權利沉默的中國人》一書由由台灣時報文化於2016年出版。書中記錄了寇延丁被被關押受審的經歷),有感於「愛與寬恕」和「恨與恐懼」,覺得這本書⼀定適合我。

這是⼀本寬恕之書,也是⼀本⾃我救贖之書。

⼈,如何超越苦難、重獲⾃由、尋回愛的能⼒?這位朋友也是⼀位坐過牢的作家,寫這本書、推薦這本書和讀這本書的⼈,都有過牢獄之災,又都是寫作者。

我們傳遞的是囚徒之書、苦難之書,也是在見證作者如何穿越牢獄之災與⽣命創痛,並由⼈及⼰:我們的⽣命如何⾯對苦難。我此前沒有讀過奧⽐,朋友在讀到我的《敵⼈是怎樣煉成的》時候還不認識我,但她說,當時就想到了奧⽐的書⼀定適合我,不僅因為我寫出來的「愛與寬恕」,還有字里⾏間的反省,有沉澱有思考有治療,但沒有仇恨。

都說「苦難是⼀所學校」,那要看我們在這所學校⾥學到了什麼,將苦難加諸於我的根本原因是恐懼與仇恨,如果我⽤加害者的⽅式和邏輯,落⼊以⽛還⽛的仇恨循環,豈不是浪費了這個學習的機會、⽩⽩承受了那些苦難?

惜乎孤陋寡聞,那個時候我不知道奧⽐。這本《溫柔的復仇》初版於1989年,「⾮國⼤」仍在流亡之中奮戰。那時候的南⾮,仍然是因為種族隔離飽受制裁的國際孤兒。但彼時單眼的獨臂⼈奧⽐,已經完成了溫柔的復仇。在經歷了那場⽣死考驗之後,不僅找到了「幸福感」,甚⾄,又找回了⾃⼰的純真。

正⽂中第⼀次出現「溫柔的復仇」這樣的字眼,是在紀錄他在英國揚·維克劇場(Young Vic)的場景。奧比的第⼀本書《奧⽐·薩克斯的獄中⽇記》被著名的英國皇家莎⼠⽐亞話劇團改編上演。話劇於1979年⾸演,現已成為監獄回憶錄話劇的經典之作,傳唱⾄今。⽣死洗禮之後,奧⽐出現在演出現場,演出之後步履蹣跚⾛上舞台,在此摘錄《溫柔的復仇》書中表述:

「在劇中飾演我的演員說,他在牢中失去了⼀些純真。我聽到我放⼤了音量、很清楚的說,我控制自⼰的聲音,盡量輕柔、令⼈舒適。「這樣說也許有點奇怪,不過那顆炸彈似乎帶回了我的⼀些純真……」

必須在此特別提⽰:寫下獄中⽇記那本書的時候奧⽐剛滿30歲,⽽爆炸發⽣在他53歲。在長期鬥爭⽣涯⾥、在⼀次又⼀次牢獄之災中失去純真,不難理解。讓⼈意想不到的是,在經歷了更加嚴酷的鬥爭與流亡之後,這次⽣死劫難反⽽讓已過天命之年的他重獲純真。所謂⾚⼦之⼼,便如那晚聚光燈下奧⽐所為。

他說其實要⾃⼰處理⼤事好像很簡單,反⽽是⼩事困難許多。⽐如,在這個美好的夜晚、在這美好的劇場⾥,滿⼼歡喜的他卻無法拍⼿。於是,奧⽐⽤僅存的左⼿拍打⾃⼰的⾯頰,在麥克風前發出有節奏的聲⾳,以此邀請⼤家加⼊,帶動台下的觀眾⼀起⿎掌。

在剛剛上演過獄中⽇記的劇場⾥,在那個以台詞「失去了⼀些純真」結尾的苦難戲劇之後,掌聲響起來:「就在今晚,我進⾏了溫柔⽽快樂的復仇。」

溫柔的復仇,奧⽐在書中,⼀再詮釋。他在初版結尾部分,曾經問過「我是否可以見見那位想要暗殺我的⼈」(那⼈被關在牢⾥,但奧⽐在初版⾯世之前因種種原因未能如願)?「我告訴採訪者:如果抓到了為放炸彈這件事負責的⼈,我最強烈的願望,是希望他(或她)能夠在屬於⼀般⼈民的法庭、受到正當法律程序的審判。如果證據不⾜以證明他有罪,希望他最後能夠以無罪釋放……它還是我個⼈對於炸彈客的勝利,這將完全彰顯出我們的價值觀優於他們的,這是我這次溫柔⽽甜蜜的復仇中,最完美的結局。」

穿越苦難之後,將⾃⼰恢復成⼈,⼀個追求法治、公義,純真快樂的⼈。奧⽐就這樣,將多災多難的⽣命,成就為⼀個更好的⾃⼰。這樣的⼈、這樣的復仇,不僅是有⼒量的,也是有魅⼒的。奧⽐的⼈⽣,有過很多匪夷所思的經歷,寫過很多書,被譯成多國語⾔,包括有簡體中⽂版本的《斷臂上的花朵》。完成那本書的時候,他已是六⼗幾歲⾼齡,年輕的⼥助⼿愛上了他。就像那些童話故事⾥千百年傳誦的⼀樣,公主和王⼦結婚了,從此過上了幸福的⽣活。

这不是奥⽐个⼈温柔的复仇,⽽是属于所有⼈的

讀這本《溫柔的復仇》,不單看到了⼀個⼈的⽣命經歷、看到奧⽐溫柔的復仇,這也是新南⾮的⽣命經歷。南⾮出過三位諾貝爾和平獎得主,種族隔離時代有聖公會⼤主教⿊⼈圖圖,和平轉型之後有曾經的囚徒、⾸任⿊⼈總統曼德拉和作為南⾮總統囚禁過曼德拉又釋放了他的前白人總統德克勒克。

如此群星燦爛,奧⽐不是南⾮最有名的⼈。我把奧⽐的書,當成了⾃⼰理解南⾮社會轉型的「前置準備」,不僅因為本書寫作與出版時間在南⾮取消種族隔離啟動民族和解之前,而且從奧⽐書中看到的法治精神與寬恕和解,是南⾮社會轉型最根本的思想準備。

奧⽐受傷之前已經在進⾏的⼯作,是起草南⾮的⼈權法案,法案草稿完成於爆炸之後,⽤僅存視⼒的左眼、和僅存的左⼿完成。

「我們需要⼈權法案約束自⼰。我們常常發現,那打着追求自由幌⼦的⼈,不斷想辦法實現自⼰的特權。我們必須事先警告自⼰,保證自⼰不成那樣的⼈,我們必須要想辦法,在回到南非的時候,必須能夠把這個⼈權法案嵌⼊在裏面。我們寫憲法不是從頭開始的,⽽是把憲法的精神包含在裏面。」

因緣際會,不同的⼈,在歷史的不同節點,所起的作⽤是不⼀樣的。那些擔當了重⼤歷史的責任的⼈,他們的個⼈成長、⾃我完善,往往攸關歷史、關乎社會轉型的質量。將奧⽐個⼈⽣命歷程與南⾮歷史做⽐照,會有很多有趣的發現。不僅有他在流亡異鄉的過程中、在致命爆炸前後為⼈權法治所做的⼀系列努⼒,也有取消種族隔離之後,為那⽚⼟地上的寬恕與和解所做的⼀切。

提到南⾮的社會轉型,具有標誌性的是圖圖主持的「真相與和解委員會」(Truth and Reconciliation Commission ),成⽴於1995年、社會轉型之後,是為「在弄清過去事實真相的基礎上促進全國團結與民族和解」成⽴的⼀個社會調解組織。

這個組織的任務是:

1、全⾯地調查⾃1960年3⽉1⽇⾄1994年5⽉10⽇這段歷史時期內各種嚴重侵犯⼈權事件的真相;

2、讓受害者講出真相以恢復他們的公民尊嚴,並提出如何對這些受害者給予救助;

3、考慮對那些服從政治指令嚴重侵犯⼈權但已向真相委員會講出所有事實真相的犯罪者實施⼤赦。

《溫柔的復仇》第⼆版完成於1998年,與初版時隔九年,天地翻轉,奧⽐已是新南⾮的憲法法院法官。南⾮正在實踐當年在奧比異國他鄉醫院裏起草⼈權法案時的夢想——「我們需要根本的⼤法來規製法治觀念,這就是憲法。在憲法 當中我們要捍衛⼈性的尊嚴,⽽且要能建⽴⼀個平等社會,促進⼈權。」

另外,在他主導下,南⾮憲法確⽴了廢除死刑,保障同性戀婚姻權利、艾滋病⼈權利等若⼲原則。新的南⾮憲法,公正保護所有的⼈,不管是曾經的敵⼈還是少數⼈,成為「最受世界尊敬的⼀部憲法」。

那時候,南⾮最優秀的⼈已經不必把他們的精⼒與才能投注在戰爭的藝術中,不管是⿊⼈還是⽩⼈。那些最優秀的⼈,都把他們的精⼒與才能⽤於建設⾃⼰的國家,無干膚⾊。曼德拉毫無懸念地當選,成為⾸任⿊⼈總統,德克勒克擔任副總統,並說服很多⽩⼈部長和省長留任副部長、副省長,因為「我們有責任、有義務協助新總統和新部長」。

南⾮在經歷轉型的同時也經歷和解,先要找到明確的加害⼈,向被害⼈和公眾把發⽣了什麼說清楚,然後和解,那個期間,在真相與和解委員會主導下,南⾮有過很多和解,其中包括奧⽐與當年參與汽車炸彈謀殺的亨利,被⼤赦的亨利回家後哭了兩個星期。

這不是奧⽐對殺⼿個⼈的寬恕,也不僅⽌於南⾮的⿊⼈與⽩⼈的種族和解,⽽是屬於所有⼈的——怎樣才能配得上我們經歷的那些苦難?這是⼀個所有⼈的議題。

仁者愛⼈,故⽽仁者無敵。如果說苦難是⼀所學校,那是因為有⼈在⾯對苦難、戰勝苦難之後,⽤和解與寬恕,終結苦難。

在南⾮實現種族和解社會轉型建⽴法治過程中起到了重要作⽤的奧⽐法官,⽤他的⽣命,讓我看到:即使是在苦難最為深重之處,⼈仍然可以有所選擇,選擇從苦難中學到什麼。《溫柔的復仇》第三版完成於2011年,奧⽐已經卸任,年過七旬的他與3歲幼⼦⼀起重回爆炸案現場,既要向孩⼦說明⽩這⽚⼟地上曾經發⽣過什麼,又要告訴他:「我溫柔的復仇已經過時了。」

他不要年幼的孩⼦以為種族隔離的「殘酷與暴⼒」只與⽗親個⼈有關,也要知道:「我們有了新的問題、新的不正義必須處理。⼀切都與過去有所連結,由過去所預告,但是我們需要新的嘗試、新的思考⽅式。」

雖千萬⼈吾往矣,因為清楚想要的未來。

與苦難相⽐,⽣命渺⼩,柔軟脆弱,⽣命完勝苦難,所恃無它,惟愛⽽已。不是作為⼀個復仇者、⽽是作為⼀個⼈對於⼈的愛,博⼤溫柔,⾯向未來、⾯向所有⼈。

校对:施清海

NGOCN是一家非营利性质的独立媒体,我们关注环境、教育、性/别、精神健康等公共议题,为公众提供负责的纪实性内容。

点击链接可订阅我们的精选邮件:https://jinshuju.net/f/sGicEk