几何之下| 从权力的角度看空间结构:朝鲜、苏联、非洲

本文修改和翻译自上学期的一篇小essay,分析对象为Keller Easterling在MIT出版社的书Enduring Innocence: Global Architecture and Its Political Masquerades (永恒的纯洁:全球建筑与它的政治假面)中的一部分,主要描述了现代集团在朝鲜圈地开设的一系列奢侈旅游项目及其与朝鲜上层的利益关系,我在此引入了苏联和中非两个例证来做对比论述。

凯勒·伊斯特林 (Keller Easterling) 远离一些传统的关于空间生产的信仰,试图在她的《永恒的纯洁:全球建筑与它的政治假面》(Enduring Innocence: Global Architecture and Its Political Masquerades)中打破空间生产的乌托邦式幻想。无论在社会主义世界还是资本主义世界中,空间始终是权力谈判的工具,代表或结果。空间不仅可以追溯需求,资本,经济,政权和建筑师、规划师的设计之间的关系,而且本身就是权力的一部分。朝鲜是最明显的例子,作为一个自称的忠诚的社会主义国家,它在国际舞台上成为了这种空间权力打造的假面舞会的帮凶。这里的假面舞会不仅意味着欺骗游客和他们自己的人民,保留了人们的贫困和饥荒的真实状况,而且还代表了物理世界的外观与隐藏在背后的巨大网络之间的差距——事实上物理世界几乎快要成为背后权力所打造的主题公园。

生产力作为一个概念包含生产力和生产关系,这始终是马克思主义者谈论生产时的关键词。正如马克思在原文中提到,“只有在特定情况下,黑人才会成为黑奴”。同样,也只有在某种生产关系下,空间才成为社会化空间。在伊斯特林的文章中,这种观点代表着带着生产力关系的视角去观察空间,而没有特定环境就永远不可能存在空间。“环境”本身也变成了更加微妙和细致的视图。空间本身,作为所有公共形式的基础和所有权力运作的基础,在政治语言体系中起着重要的作用。[1]空间不仅是有力的工具,而且还是读者调查不同权力之间关系的工具,也是观察权力操作在其语言系统中的实践,以及它如何在现实生活中发挥作用的工具。换句话说,《永恒的纯洁》中的叙述不仅可以被解读为一条从权力到空间的单向线,而且还提供了一种从空间外观中读取隐藏权力的视角。它强调了空间的重要性——这也是后现代地理学的主张:是空间而不是时间使社会发展到了现在的结果;变化无常的是“地理的创造”,而不是“历史的创造”。[2]通过将无形的权力置于可见的空间中,它暴露出空间其实是权力实践的策略。我们可以将空间或建筑视为广义意义上的技术,这意味着在自然科学的有意识和有目的的指导下,它是一种合理的活动。[3]在现实情况中,除了将“我爱邮轮 (I Love Cruise)” 作为吸收资金的工具外,现代集团的豪华度假胜地计划是一个更直接的例子。到2005年,从金刚山到峰顶山开始了一系列豪华活动,例如主题公园和海洋世界风格的水族馆等。朝鲜本身的经济形势不容乐观,而朝鲜的上层却从现代获得了大量资金。[4]通过进入新的领域并扩大地理范围,并在区域中的原有关系之外建立新的空间关系,现代和朝鲜统治精英吸收了朝鲜的过剩土地、中国的廉价劳动力和韩国的资本。这意味着在权力控制和资本流动下的空间变化可能会给管理阶层带来巨大的利益。过剩的土地与原始的几何环境隔离开来,成为了统治阶级的摇钱树。

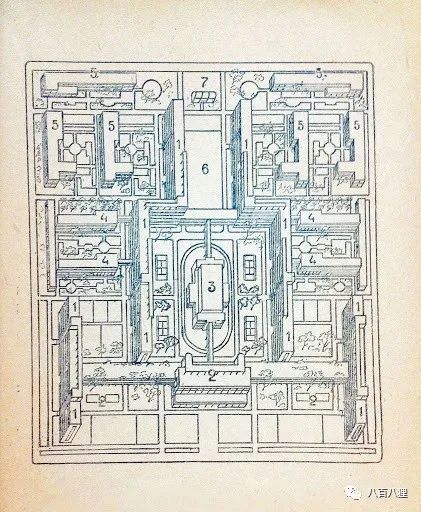

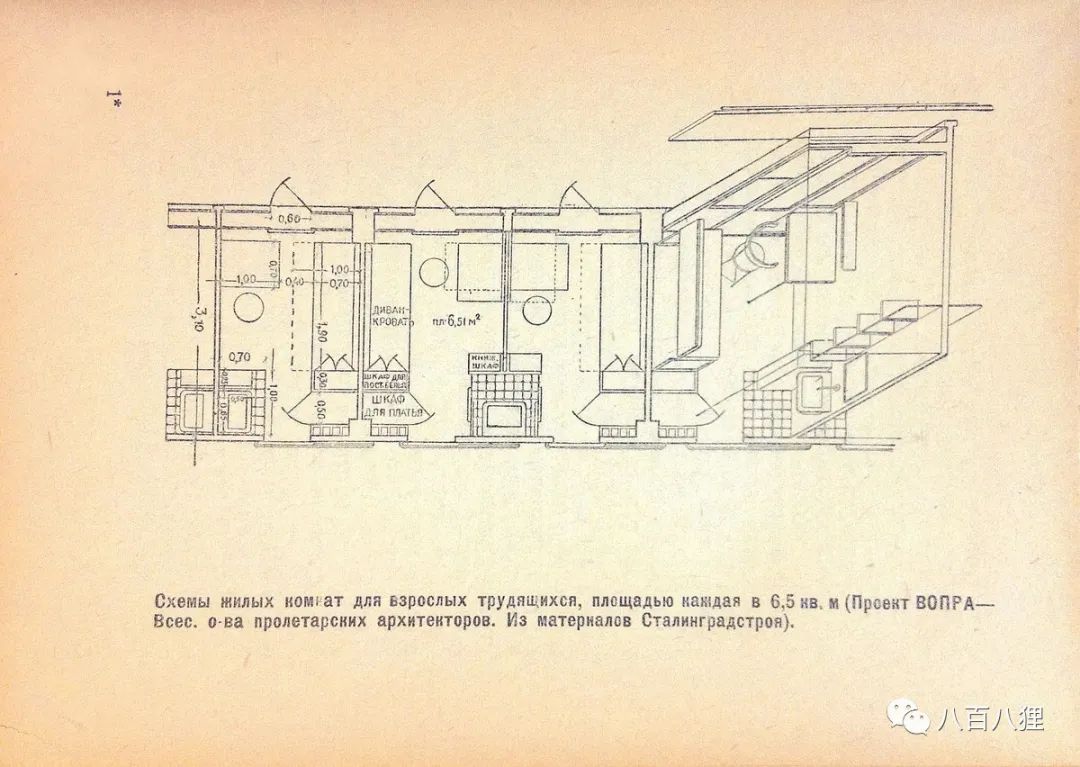

列昂尼德·萨布索维奇(Leonid Sabsovich)的《社会主义城市》(Socialist Cities)(1929年)就是一个统治阶级利用空间关系谋求利益的例子。联合房屋(housing combines)即是作为空间为权力服务的工具。在苏联的新经济政策(1921-1927年)期间,工农涌入了那些无力应对人口暴增的城市。自从1917年财产社会化以来,仅由苏联政府就负责解决住房短缺问题。然而,由于该州的金融不稳定以及项目管理基础设施不足,建筑项目受到了阻碍。取而代之的是像公共公寓(kommunalka)这样的权宜之计解决方案:在革命前的资产阶级或贵族住所内,大家庭被授予了一个单独的细分房间。普通的入口,走廊,厨房和浴室设施成为了战场。

第一个五年计划后,苏联急需对现有建筑进行改造,以适应不断拥挤的城市。列昂尼德的联合房屋作为1920年代苏联城市规划思想的一部分,它宣布向工人分配住房是进步与平等的象征。然而,这不仅是使工人融入 “工作-生活社区 (working-live community)” 的尝试,更是政治操纵的一部分。住房短缺成为了万能的手段,分配到更多的“生活空间”区域成为个体对国家忠诚的最好证明。居住空间竞赛明确规定了房间,基础设施(例如厨房,餐厅,儿童保育中心,阅览室和洗衣房)的确切面积和数量。他们还试图计算和计划最低生活水准。例如,他们计算了一晚人体需要多少空气才能以“运行(operate)”为基准来制定生活水平。在这里,空间是国家的一种工具,是奖励制度中刺激工人的一部分。空间参与权力体系直接影响社会底层不仅是结果,而且也是行动的一环。这些建于1930年代初期的生活制度成为一种非常系统的统治技术。[5]不过,不同的是,伊斯特林的书中的案例体现的是空间随着上层权力结构的变化发生的时间和运动,它更多的是遵循了政策的结果。后者可以看作是时空的结合。这是一个持续的变化,是在实践和权力之间的巡回的轮换旅程。

话说回来,朝鲜的情况也可以看作是士绅化 (gentrification) 的变化。这种“士绅化”的社会生产力参与的较少——回到上面的讨论,它是不同于列斐伏尔提出的空间生产的主张和其他人对马克思主义哲学的解释的。如果我们简单地将“士绅化”定义为高收入阶层,或是高收入阶层的生活体系,取代低收入阶层的生活体系的过程,那么朝鲜的士绅化进程甚至遍及世界的士绅化过程就可能截然不同。或者说,它提供了一个看待士绅化的不同的视角。在朝鲜,财阀与统治精英之间的合作在推动绅士化变革中发挥了重要作用。他们没有随着生产力的变化而进行渐进式的变革,而是与从韩国带入原有地区的资本和生产关系合作,创建了新的生产关系,而该原有地区的发展还不足以自然发展至此。士绅化的过程不是由区域本身的经济基础推动的,而是国家以外的其他地方的经济基础推动的。

非洲也发生了相似的事情。在《中非合作计划 ( China-Africa Cooperation Plan) 》中,中国为非洲发展农业提供了资本基础。农产品和副产品将运回中国供中国人消费,而非洲一些地区仍面临粮食短缺问题。与韩国和西班牙一样,中国政府也受益于廉价的劳动力和土地,同时他们还向也从中受益的其他区域提供了更为先进的生产关系——权力并不总是意味着压迫弱者,而可以只是在空间生产中发挥作用。如果我们再将视野扩展到伦敦和洛杉矶等其他地区,那么士绅化真的来自本地的社会或经济发展本身吗?权力可以控制该过程并将其强加到未开发的土地上吗?在这其中,政府和资本家又参与了多少成分呢?