防疫在中国 01 | 瑞丽“切除”与封闭:流动的民族融合小城与“守土清零”抗疫之困

作者 / 小冲

编辑 / 钟拾

制图 / 三牛奶

(原文发布于2021年12月24日)

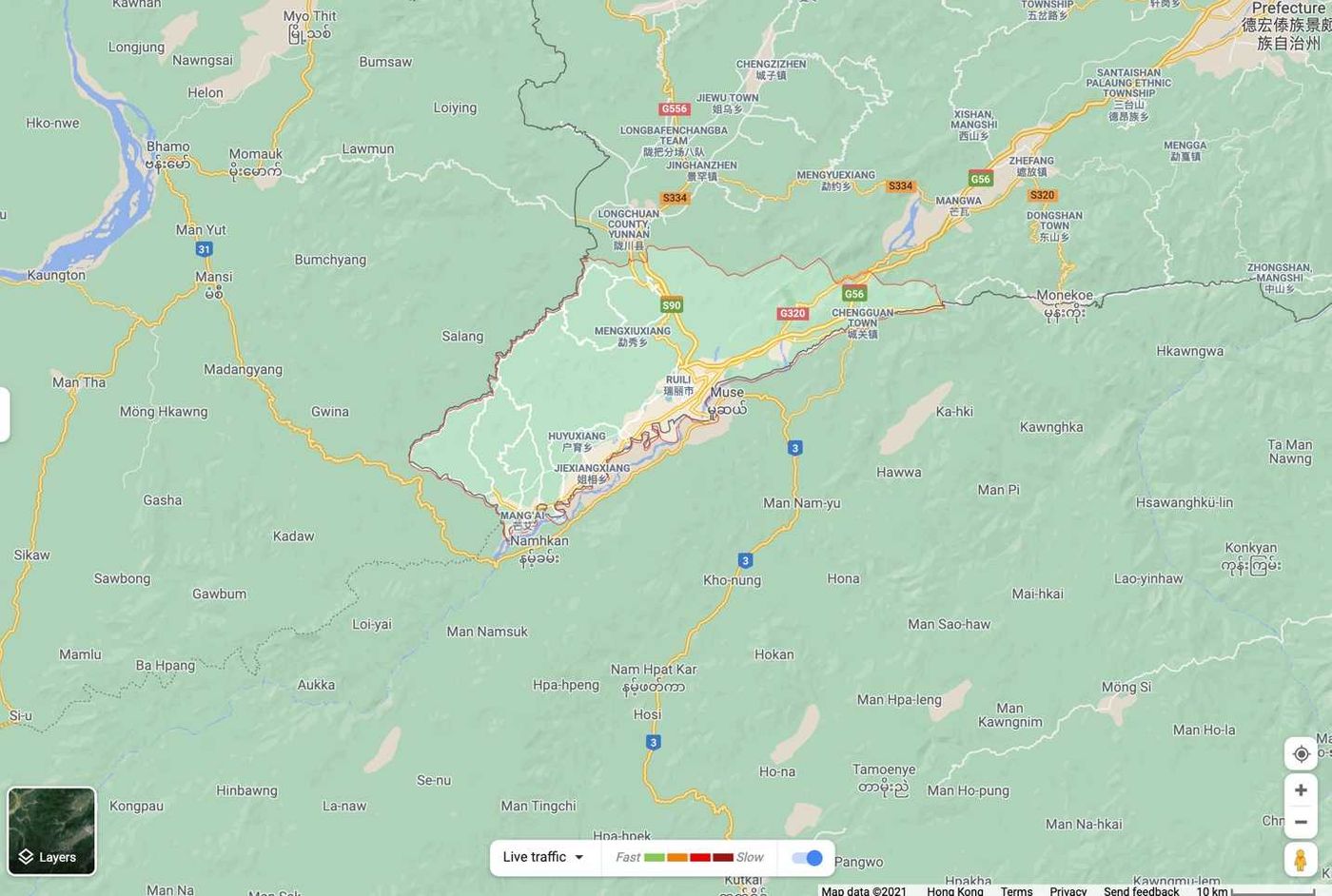

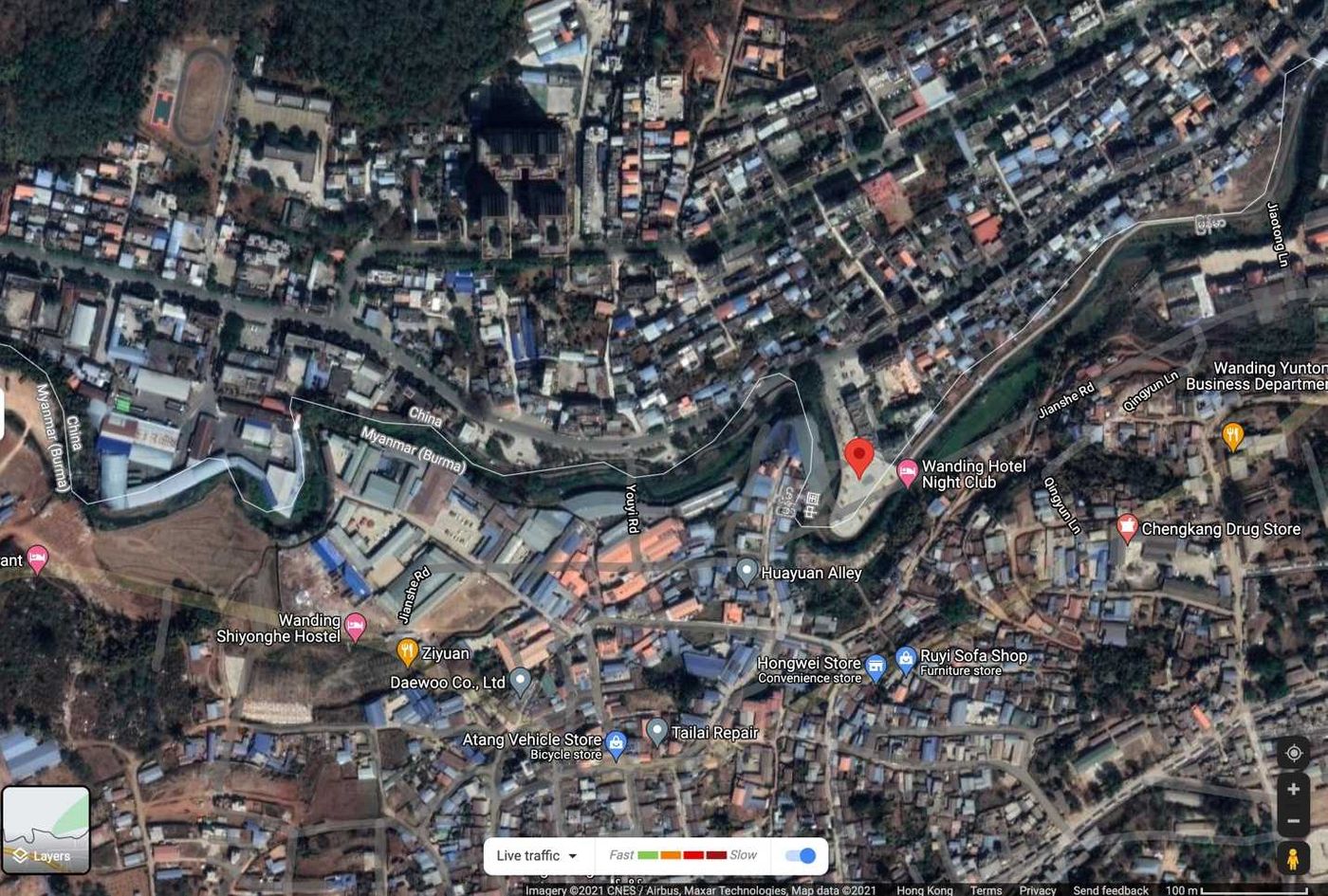

疫情前的瑞丽,每天有 3 万人跨境往返中缅两国——清晨,口岸对面排满了长长的队伍,人们挑着扁担、推着载满缅货的摩托车等待入境,又在傍晚收摊后,趟过边境,回家吃饭。

“现在瑞丽像个死城一样,姐告(自贸区)更是一个人都没有,只剩下流浪狗”。一位瑞丽居民说。

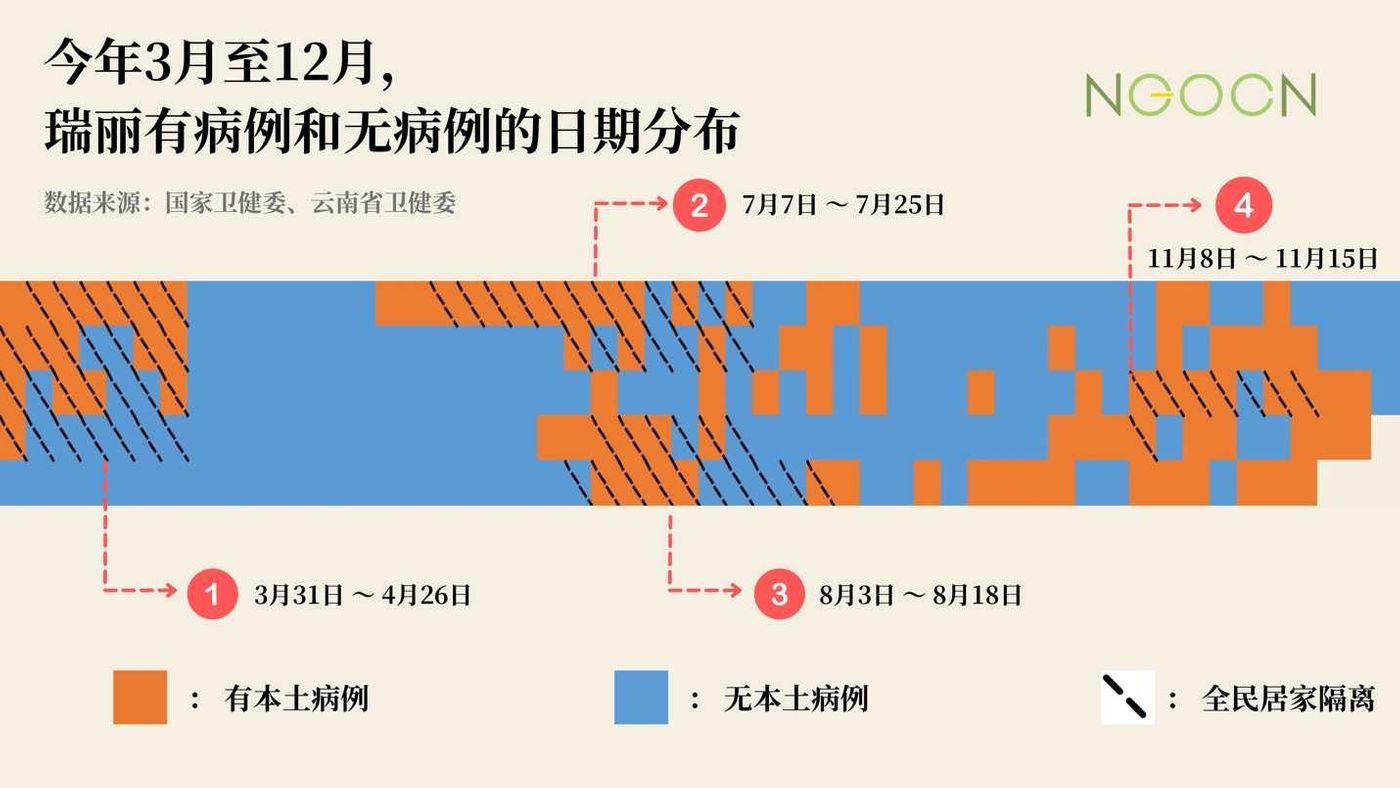

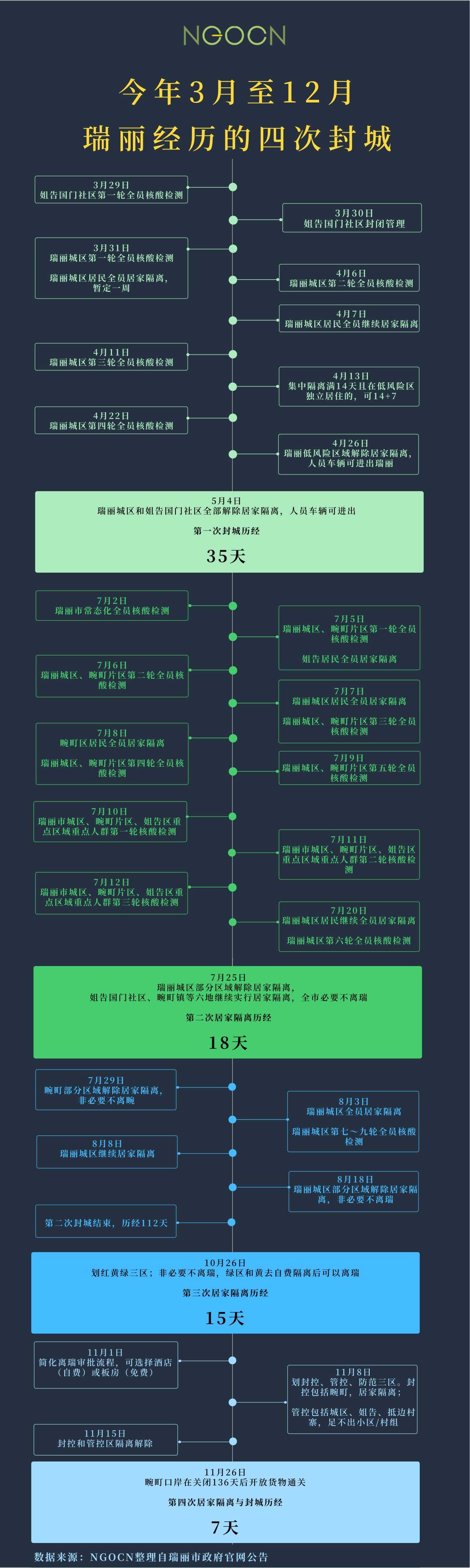

三月底以来的 262 天里,瑞丽经历了 4 轮封城,67 天全市居家隔离,累计发现 248 个本土确诊病例和 93 个无症状感染病例。虽然瑞丽的累计确诊病例少于内蒙古满洲里、辽宁大连、福建莆田等地,但这些城市在疫情爆发期间,均以每日数十病例的速度增长,又在一个月左右被迅速控制。与之不同的是,瑞丽半年里不间断出现个位数病例,持续地、反复地侵蚀人们的生活。

这座位于云南边陲,依托中缅边贸建成的小城,年进出口总额达 850 亿,被当地人称为“小香港”。但在漫长疫情里,抵边村寨(即毗邻国境线的村落)的居民被强制搬迁,自贸区人去楼空,主城区长期居家隔离,商户歇业,街道空荡。

学者评价称,瑞丽是一座多元、包容的“世界主义”城市。然而,疫情不仅萧条了经济,更割裂了人与人、家庭与家庭、民族与民族的联系。

来瑞丽11年的缅甸华侨边晏美(化名)见证了被疫情与防疫重创的缅甸族群。她住在抵边村寨,整个村的缅籍居民被强制遣返,幸亏她开了结婚证明才留下来。五月瑞丽解封时,家里把一岁半的女儿交给住在 200 公里外的保山市的婆婆。后来瑞丽再度封城,她已经半年没见到女儿了。

除了边晏美,疫情和防疫以不同方式击中了每个瑞丽人。防疫人员拎着手铐威胁民众,不去集中隔离将会被拘留,还砸烂居民的防盗门。在活动板房的隔离环境也不容乐观,自来水浑浊,更没有热水洗澡。在瑞丽市区 20 公里外的畹町镇,当地政府以缅北战事和疫情输入为由,强制要求上百户居民搬迁。

10 月 26 日,一名男子在酒店跳楼自杀,但相关照片和截图在网络上迅速消失。两天后,瑞丽宣传部确认了自杀事件,但否认与疫情有关,称该男子不是隔离人员。该声明引发了当地民众更多质疑,多位受访者对 NGOCN 表示,自杀事件是瑞丽人情绪的缩影:封闭、消沉、压抑,对严苛甚至粗暴的防疫充满怨气,但所有的声音都发不出去。

这背后,是全国“一刀切”实行的“清零”政策,却与瑞丽这座城市“流动、开放、包容”的建城特征产生了根本矛盾。云南某大学民族学者王芳(化名)学者认为,瑞丽地理和文化上的“边界”概念模糊,边民贸易和跨境生活融入于日常,中缅边民“胞波情谊”亲如一家,使“清零”存在客观困难。

美国西顿大学全球公共卫生项目主任黄严忠教授认为,当“清零”无法实现,在国家的政治压力下,地方政府只能以更严苛的手段进行防疫,必然导致层层加码、基层执行粗暴等问题,甚至出现了强制遣返缅甸籍居民的政策。

自杀事件发生两天后,瑞丽前副市长戴荣里的《瑞丽需要祖国的关爱》冲上热搜,打破了这座被困在现实和网络的双重孤岛。他写道,“长期的封城,形成了这个城市发展的死结,恢复生产和必要的经营显得十分急切。”他呼吁,“救救这个英雄的城市”。

被推向舆论中心后,地方政府才喊出了“战疫情和保民生两手抓”的口号,强调“认真落实”三个月前发布的对低收入群体“六稳六保”工作,并出台了新的民生保障“八条措施”,发放救济金补助金超1.3亿元,以及“半解封”瑞丽,允许民众选择自费酒店隔离或免费活动板房隔离后离瑞。

然而,边晏美并没有收到任何政府补贴,“因为我不是中国人”,她说。大批有消费能力的居民离开后,她做美发的收入反而更少了。由于没有正式的结婚证,她无法离开瑞丽去看女儿。

11 月 23 日,新华社发表《边城大考——云南瑞丽战“疫”纪实》称,瑞丽恢复了“久违的生机与活力”,并以“疫情终将过去,太阳照常升起”总结。

“但我的生活并没有好起来”。边晏美说。

遣返

防疫工作员来敲门时,边晏美不知道自己将可能被遣返回缅甸。她住的抵边村寨,走过 200 米的田埂,跨过 20 米宽的瑞丽河,对岸就是缅甸。

边晏美有 10 个兄弟姐妹,排行老九,大家都叫她九妹。17 岁时,为了供弟弟妹妹读书,只上过小学的她只身来到瑞丽闯荡。

2010 年,边晏美当时谁也不认识,胆子小,不敢去问招工,没有吃的也没有住的,心里着急,硬着头皮问路过的餐厅招不招服务员,找到了第一份工作,400 块一个月。之后辗转几份工作,做过内衣售货员,美发小妹。后来,她嫁了个中国人,生了个大眼睛的女儿。

瑞丽被缅甸的克钦邦和掸邦三面环绕,宛如滇西南嵌入缅北的一块拼图。全市面积只有北京的二十分之一,却是中缅边境最大的贸易口岸。21 万常住人口中,近两成人口是缅甸籍的边民和商人。中国的傣族、景颇族、德昂族,缅甸的汉族华侨、缅族、罗兴亚人等十多个民族在这里汇集。

七月的一天,网格员(社区防疫工作人员,负责基层防疫管理和信息采集)上门登记她的暂住证,说要遣返缅籍人员,需要她在同意书上签字。

“虽然我没有中国身份证,但在瑞丽住了十多年,结婚生了小孩,我感觉自己就是一个中国人。”边晏美不理解,政府为何要赶他们走。她当时委屈又害怕,打听到有结婚证才能留下,但因缅甸华侨的身份没有缅甸护照而无法办理,于是找人开了一个结婚证明,才没有被遣返。

NGOCN 梳理瑞丽市自 3 月 29 日第一轮疫情起所有发布的政策、通知、公告,未发现任何与“遣返缅籍居民”相关信息。直到 7 月 26 日,一个在网上广泛流传的视频显示,三个政府工作人员在姐告国门社区党群服务中心门口,通知基层防疫人员“动员”遣返缅籍居民。

“全市的复工复产都复不了,即使解封后,姐告的半封闭管理也要进行,”一位姓杨的政府工作人员拿着话筒说,“这些滞留人员的生活会越来越困难,疫情防控的形势也比较紧,所以大家回去各网格做动员工作。”

“从明天开始,每天九点半到中午一点半,缅甸人可持有效核酸检测证明、任何版本的出入境通行证,携带生活物资,正规地回缅甸,”该工作人员说。

另一个工作人员补充:“如果姐告再封下去,中国人都顶不住,更别说缅甸人。”

工作人员提及的姐告,是瑞丽市唯一位于瑞丽江对岸的村寨,宛如拱入缅甸版图的一个犄角,通过姐告大桥和“内地”相连。独特的地理位置使它成为国家级自贸区,来瑞丽做生意、打工的缅甸人也在此落脚聚居。

官方资料显示,2020 年疫情爆发后,很多缅籍人员滞留在这里,姐告的 15,000 名常住人口中,三分之一是外籍人员。瑞丽“3·29”与“7·04”两轮疫情,首例病例均在在姐告发现,也是全瑞丽最晚解除隔离的地区。

多位住在瑞丽的缅籍居民对 NGOCN 称,不仅在姐告,瑞丽市区、乡镇和抵边村寨的缅籍居民都被网格员通知遣返。据当地居民拍摄的视频显示,成百上千的人们拖着行李箱、扛着编织袋、牵着小孩、排着长队离开,或背着大包小包上大巴车,统一开往边境。

对于持有何种证件的缅籍人员可以留下,当地人说法不一。综合多位受访者表述,持胞波证、边境通行证、缅甸护照,加上瑞丽房产证、营业执照、结婚证中的一项,即可留瑞;对于没有工作、没有固定收入、没有房产的,尤其是“三非人员”(非法入境、非法居留、非法就业),将被遣返。

NGOCN 无法通过官方渠道核实遣返缅籍居民的具体标准。然而,上述说法和边晏美实际所见却不相符。

她称,自己住的村子里,所有缅籍居民“无论结婚没结婚,有没有工作,都被遣返了。”他们大多是做边贸生意的小商贩、临时劳工、保姆,没有“工作证明”。像边晏美这样有正式工作,又和中国人结婚且开了结婚证明,从而未被遣返的,只占很少一部分。

在边晏美住的抵边村寨里,缅甸人和中国人关系很近,出门买菜见面都会打招呼。她认识了很多来瑞丽打拼的缅甸华侨,大家常常一起做缅甸华人菜。遣返时,缅籍居民浩浩荡荡走到边境口岸的场景被拍下来,发到抖音上。“我看的时候哭了好多次。”边晏美说。

“中缅边民长年累月的交融相处,是彼此的亲人朋友。现在突然要遣返缅甸人,逼着大家割舍自己的亲情友情,回到战火和疫情爆发的地方,(这种做法)割裂了中缅之间人与人、家庭与家庭、民族与民族的联系,”民族学者王芳说。

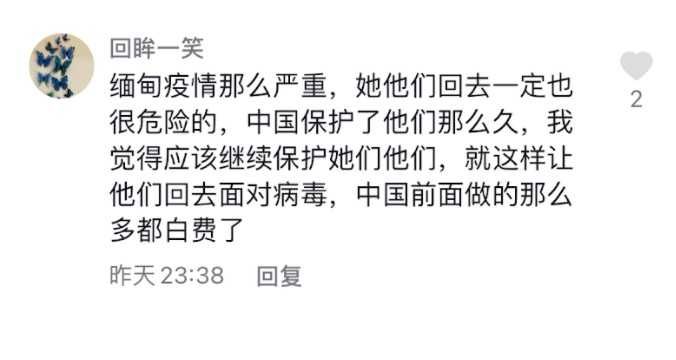

“我们都不想回缅甸的,那边疫情很严重,医疗落后,战乱,我不敢回去,”边晏美说,“但假如有一天我也要被遣返了,我也只能回去。”

边界

除把缅籍居民遣返出境外,瑞丽还倾全市之力防止任何人入境。

自 2020 瑞丽关闭国门后,为严防疫情从境外输入,地方政府数十次强调“守土固边”。“3·29”疫情的第六天,云南省长王予波南下瑞丽督导,站在中缅边境线上喊出了“坚决守好国门、守好边疆”的口号。到了“7·04”疫情,口号变成了“镇守边关、视死如归的决心意志,牢牢守好祖国西南大门”。

守边连续投入大量的人力。第一轮疫情伊始,瑞丽设置了 506 个边境封控点,投入公安、武警、护边员、支援干部、民兵等 3900 余人 24 小时轮流值守在边境一线。到了第二轮疫情,这个数字增加了近一倍,央视报道称,7000 多名干部、民兵及民警“严防死守管控边境”。

但这仍未能把边境“牢牢堵死”。九月和十月,仍有30人因偷越边境被抓获。10月21日的“边境隐患大排查”,发现数量众多的“暗门暗窗暗道暗洞”。

熟悉当地情况的王芳向 NGOCN 介绍,疫情封城后,偷渡群体主要是电信诈骗人员、中缅甸贸易商人、以及逃离战乱和疫情的缅甸人。

中国2006年前后出现电信诈骗,并逐年向周边国家转移。东南亚国家中,缅甸是未和中国签订引渡条约与刑事司法互助条约的两个国家之一(另一个是文莱),且反政府团体与政府长期割据对立。大量电信诈骗人员主动或在被骗情况下,来到缅北“法外之地”。

中国政府在今年加大了对缅北电信诈骗集团的打击。公安部部长赵克志五月视察云南边境时提出,“出重拳、下重手、用重典”,遏制电信诈骗犯罪高发态势。随后,福建、江西、湖南、四川等地,以注销户籍、冻结直系亲属银行账户、限制子女就学、在直系亲属住所喷涂“打击电信诈骗犯罪”永久标识等方式,“劝返”电诈人员回自首,并承诺主动投案自首者可从轻或免除处罚。

由于“疑似偷越边境”进行电诈的“失联人员”将受到相同处罚,许多不愿自首的电诈人员便冒险偷渡回国,以证明自己不是电诈“失联人员”。

王芳解释,大量电诈人员聚集于掸邦第二大城腊戌,距瑞丽不到 100 公里。于是,瑞丽成了他们首选的偷渡入境地,给当地防疫造成了巨大压力。

瑞丽市政府在 10 月 29 日新闻发布会称,境外回流人员阳性检出率持续在 20% 以上,7 月份以来共检出 716 例新冠阳性患者。

除了电信诈骗人员,中缅甸贸易商人,尤其是翡翠玉石生意人也曾偷越边境。王芳介绍,从去年至今年上半年,瑞丽虽然关闭了国门,但珠宝交易市场和翡翠未长期间断带货直播,翡翠商依然通过便民小道,让边民把玉石揣在身上偷偷运过来。

“只要市场在开放、货物在流通,就一定会有人为了赚钱铤而走险偷渡来中国。”王芳说。翡翠珠宝交易市场在第一次封城后断断续续开张,直到第二次封城后才被政府长期关停,偷渡商人数量也因此减少。

第三种偷越边境的,是逃离战乱和疫情的缅甸人。王芳称,今年2月缅甸的军事政变、缅北持续不断的军事冲突、以及迅速扩散的疫情,逼迫许多缅甸边民逃向瑞丽。有的缅籍边民在瑞丽有亲戚朋友,便由当地人帮忙接应、提供住处。

各种不同的偷越边境者,身份各异,而帮助他们的人也不同。但是,不同的帮助者却被政府统一贴上了“偷引带”的标签,“一刀切”地严惩。

瑞丽市政府定义“偷引带“人员为组织运送、指引带路、窝藏包庇、纵容偷渡人员,并称他们“贪图个人利益”,导致全市疫情迟迟不能清零,“破坏国家防疫大局,对国家利益置若罔闻、麻木不仁”,进而必须严惩。

6 月 24 日,瑞丽发布“十个一律”,对“偷引带”人员将“一律曝光公示震慑、一律从严从紧政审、一律取消政策补助、一律执行打财断血、一律列入失信人员”等,包括在本人及直系亲属住所喷涂“偷引带违法可耻”永久标识,冻结本人和直系亲属银行账户、关停手机和宽带,禁止子女就读城区学校等惩罚措施。

王芳说,把“帮助电诈人员偷渡”和“帮助逃难亲人”混为一谈,予以严惩,不合理且缺乏人文关怀的。“如果你的表哥说,他在缅甸待不下去了,要来你瑞丽的家里住两天,你能拒绝吗?”

“我们就是手牵手把瑞丽围成个圈,我们也守不住啊,” 王芳转述当地的说法。她认为,“严防死守”的命令不符合客观实际。

和云南其他边境的“高山密林”不同,滇西的高黎贡山向南延伸到瑞丽时,已化作低矮的山丘;瑞丽江流速缓慢,裹挟的泥沙堆积出平原,使得瑞丽和缅甸缺乏天然屏障作界。不受管理的便民小道阡陌纵横,细窄的界河游泳就能穿越。168公里漫长的边境线给守边带来了巨大困难。

更大的困难来自,中缅边民的上百年来的往来与融合,模糊的“边界”的概念。王芳介绍,缅甸人一百多年前便知道“朽丽”(Shweli)很好做生意。八九十年代时,他们带着翡翠、陶瓷、竹篮、报纸、日本转销的衣服、缅甸小吃,来瑞丽的“缅货一条街”做买卖,早去晚回,第二天再来。

王芳说,那时很多缅甸人没有“云南”、“中国”的概念,只知道瑞丽,以及坐大巴一路北上可以到昆明。上世纪 80 年代边境的管理手续仍然简单,放一根横木就是边检站,直到 1992 年中国才开始完善边境管理措施,边民才有“我来瑞丽要办证,这是另外一个国家”的概念。

即便如此,边境并没有把两地边民的日常生活隔开。王芳介绍,她的缅籍研究对象常对她说,“我下克(去)木姐吃个饭就回来”,其实是每周回木姐(Muse,缅北掸邦的贸易重镇,和瑞丽毗邻)盖章,边民证便继续生效,如同吃饭一样平常。此外,大量的跨境婚姻使得很多家庭被划在国境的两端,“嬢嬢的女儿在另一边结婚了,我得过去呀。”王芳介绍她认识的缅籍居民的日常。

据官方数据,瑞丽有 20 个抵边行政村,79 个抵边村民小组,全市 68% 的人口都在边境居住,还有“一寨两国”的情况,中方一侧称银井,缅方一侧称芒秀,两国村民共用水井,边界从寨间穿过,边上有一座秋千,荡起进入缅甸,落下回到中国。

“‘界’这个概念,不生活在边境的人会想象得很严格,但边民日常生活里,没有这样的概念,”王芳说,“边贸和移民、开放与包容,让瑞丽这座城市得以运转、有生机。”

然而,瑞丽的城市特征与疫情防控的要求形成了根本性矛盾。“瑞丽是一个开放流动的商贸之城,它没法‘守好国门’,因为这里的国门一直以来都是敞开的。它没法‘守土固边’,因为它本身就不是一个防御要塞。”王芳说。

加码

瑞丽官方承认,漫长平坦的边境线、民族交融,给疫情防控带来客观困难。7 月 8 日,市长尚腊边公开解释,瑞丽的地理和人文“形成了疫情跨境传播的天然有利条件,我们边境的防控难度越来越大,压力也是剧增。”

然而,在国家“守好祖国西南大门”的政治任务下,瑞丽仍采取更严苛的手段“压实防疫责任”,以“补短板、堵漏洞,坚决严防死守”。除了遣返缅籍居民、打击“偷引带”外,还强制抵边村寨居民搬迁、严格入户排查、大规模集中隔离、全市长期居家隔离以及多次封城。

今年九月和十月,瑞丽开启“打击涉边违法犯罪专项行动”,“边境隐患大排查”和边境警戒区“八个严禁”,搬离边境居民 213 户 852 人,拆除“存在隐患房屋”77栋,严禁居民向境外递物抛物,严禁住宅向境外一侧开门开窗,已开门窗必须完全封堵。

熊女士住在畹町镇,这个瑞丽东北部的小镇与缅甸掸邦的棒赛镇(Pang Hseng)隔畹町河相望。熊女士今年 47 岁,从四川来畹町已经 17 年了。她在民主街南侧经营一家理发店。畹江路和民主街是畹町镇的主干道之一,小镇沿着道路自西南向东延展。路南的商铺和住宅背靠棕黄色的畹町河,十余米的对岸就是是缅甸。

十月下旬,她接到网格员的电话,得知畹江路与民主街南侧的商户和住户都要暂时搬走,每月补贴 600 元,去“投亲靠友”或者“自行租房”,时间暂定六个月。

“我不想搬,搬了的话,店就没了,我哪里有钱重新开店,靠这 600 块吗?”熊女士说。

不过,政府催促搬迁的进度,很快因居民抵制冲突而遭暂停。多位畹町居民对 NGOCN 称,有居民抵制搬迁,政府派人把小区门焊死了,以逼迫妥协,进而引发了更大的冲突,许多人上街抗议,搬迁一事不了了之,已经搬走了的便搬走了,没搬走的也就留下了。

NGOCN 无法独立核实该冲突事件。不过,据《凤凰周刊》引述一封网上流传的由瑞丽市新冠肺炎疫情防控工作指挥部发布的《关于抽调干部到畹町支持工作的通知》显示,畹町境外一侧战事持续发生可能性较大,出于避战需要,畹町镇畹江路以南的企业、居民将暂时搬离。但动员会召开后,“部分居民抵触情绪较大,各项工作难以推进。”

网传政府通知提及的战事,是缅北8月底在畹町南面的棒赛镇—勐古镇(Monekoe)一带发生激烈的武装冲突,一直持续到十月。据《前线缅甸》(Frontier Myanmar)报道介绍,联盟军和国防军自1995年起便战事不断,最大规模的冲突发生在2017年,超过两万平民流离失所。

畹町和对岸的枪炮相处了几十年。熊女士说,“早就习惯了。”

10 月 29 日新闻发布会上,瑞丽政府公开解释畹町主干道南侧搬迁的原因,称其“处在疫情输入的高风险区”,但未提及缅北战事。市政府还表示将补助每人每月600元,并承诺搬迁“不会作任何商业开发,待边境恢复安全稳定后,居民即可回家恢复正常生产生活。”

熊女士不理解,为什么仅路南侧居民因缅北战事或疫情而搬迁。“如果说打仗,路北面在坡上,流弹更容易落到那边;如果说疫情,隔了一条路,病毒就过不去了?而且(政府)说我们搬到哪里都行,路对面也可以,这搬过去能有什么区别?畹町要搬就全部搬,不搬就都别搬,一条路能起什么作用?”她在接受采访时连珠炮地发问。

在搬与不搬的不确定性间等待时,熊女士被网格员在 10 月 25 日告知是新冠病例的密切接触者,当天她便被拉到位于水泥厂的集中隔离点,住到板房里,每天需交50块餐费。

熊女士称,隔离点的自来冷水一阵清一阵浊,清的时候刷牙洗脸,浑的时候用瓶子装起来冲厕所。没有自来热水,她只用湿毛巾擦身子,不敢洗冷水澡,怕感冒。

“希望党和云南省政府管管我们,我们老百姓经不起这样三番五次的折磨,”熊女士说,“我们要开店,要生活。现在一下封闭隔离,一下搬迁,说老实话,没有心脏病都要搞出心脏病来。”

“收入没有,房租不减,还要出隔离费,你说为难不为难?”她问。

同样被疫情击中的还有瑞丽市区的居民。NGOCN 梳理政府自 3 月 29 日起公开的防疫公告,统计瑞丽主城区经历了 4 轮封城,67 天全市居家隔离,11 轮全员核酸检测。但根据多位受访者表述以及其他媒体报道,还有数量巨大的的全员及重点人群核酸检测未被发布到市政府官网和微信公众号等公开渠道。

“少说也有几十次了,隔三差五就拉去测核酸,无论有没有疫情,说是常态化检测,”市区居民赵瑞(化名)对 NGOCN 称,“最后人都麻了,行尸走肉地排队检测,特别疲惫。”

他的生活也因疫情和封城受到影响。赵瑞说,7 月 9 日奶奶去世的当晚,赶上瑞丽宣布二次封城,结果他没能送奶奶的骨灰上山安葬。去年刚结婚的他,因为疫情没有办席请客。今年八月孩子出生,可疫情还没结束。

“大家被疫情折磨得身心俱疲,又被防疫搞得怨气很大。”赵瑞说。“中央的政策本来是一根针,落实到老百姓头上就变成一个锤子。”

点燃瑞丽人情绪的,是十月居民拍摄的粗暴防疫的视频。视频中,放疫人员拎着手铐威胁居民称,不去集中隔离将会按照《传染病防治法》和《治安管理处罚法》拘留,甚至有居民的防盗门被防疫人员砸烂。

公共卫生学者黄严忠分析称,“中国自上而下‘运动式’的防疫,把顶层的政治任务一层层分解下来,越到地方压力越大,越可能出现粗暴防疫。宁可牺牲民众生活,也不会允许一个病例出现。”

另一方面,政治任务也在升级加码。8 月 9 日,瑞丽在有病例与无病例间徘徊了近一个月后,云南省政府第一次提出,“瑞丽要加快清零”。半个月后,德宏州的口号升级为“清零就是军令状”,瑞丽疫情防控已进入“决战阶段”。

对这种升级加码,黄严忠认为“实际上防疫效果已经边际递减。”不过即使如此,地方政府和基层仍会继续执行,“起码能显示下面在响应号召做事,(否则)真出了事情也或许能逃避问责。”

黄严忠提及的防疫问责,也在瑞丽上演,更是一年内三次更换市委书记。

4月8日,瑞丽第一轮疫情发生后的第 10 天,云南省纪委监委通报,市委书记龚云尊对“3·29”疫情负主要领导责任,因防疫“严重失职失责,严重破坏全国疫情防控大局”,被撤销党内和政府职务。

第二天,翟玉龙接替瑞丽市委书记。他在干部大会上表态,“我一定带头讲政治”,并称将“转变作风”、“补齐短板漏洞”,“把疫情防控、边境管控作为当前压倒一切重中之重的工作”。五月,翟玉龙被云南省委推荐为“中国百强县委书记”。

然而,“7·04”疫情在其任内接踵而至。9 月 2 日,翟玉龙不再担任市委书记,瑞丽相邻的芒市前市委书记毛晓接替该职位。

NGOCN 采访发现,瑞丽居民普遍对频繁更换市委书记表示不满,抱怨领导一届不如一届,防疫政策越来越严,但疫情还是没有解决。

在翟玉龙任期内,瑞丽市推行了针对“偷引带”人员的“十个一律”严惩规定,全市在四月底实现了为期两个月的“清零”。而接任的毛晓任期内,瑞丽市增加了“打击涉边违法犯罪专项行动”、边境防疫“八个严禁”,并在市政府官网持续一个月公布投案自首电诈人员新冠感染情况,但瑞丽“清零”时期最长不超过11天。

黄严忠分析,新任领导带着“清零”的政治任务来,必定会在防疫执行上加码。第二任领导没实现清零,第三任领导只会实行更严苛的手段。“他们对瑞丽独有的社会民族文化不够了解,缺乏对城市的情感,推行的部分政策和当地实际情况可能一定程度上脱离。”他进一步解释称。

更重要的是,“‘一刀切’的‘清零’政策客观上不适合瑞丽,但中国政府不接受‘和病毒共存’”黄严忠说。然而,“瑞丽居民或许希望防疫常态化,毕竟商店要开门,大家要挣钱,要生活。”

沉默

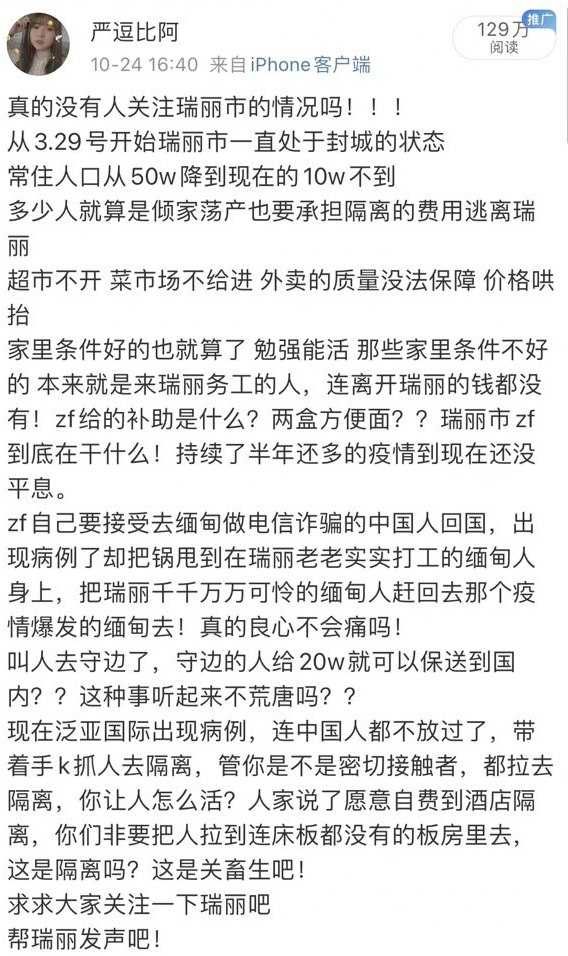

半年来,瑞丽人困在封城隔离中,城市经济也陷入停摆。往日繁荣的边贸小城沉寂落寞,也成了信息的孤岛,始终未出现在全国主流媒体和大众的视野里,直到 10 月 28 日,前副市长戴荣里的文章《瑞丽需要祖国的关爱》在社交网络掀起轩然大波。

戴荣里在文章里写道:“老百姓在一次次的折磨里耗尽了维持生活的所需”;“捉襟见肘的财政和人困马乏的折腾以及承担的艰巨的国门防护责任,让这个小城无法再承受其重”。他认为,瑞丽“需要国家换防强有力的军队支持”、“恢复生产和必要的经营显得十分急切”、“兼顾大局和局部、民生和管控的各个侧面”。他在文末呼吁,“救救这个英雄的城市!”

这篇言辞恳切的文章随即招来官方的反驳回应。当天,瑞丽市长尚腊边向媒体说,“(瑞丽)现在暂时不需要(帮助)”,并称戴荣里“用的是四五年前的资料”。另瑞丽市委书记毛晓对媒体说,瑞丽”接受援助需要相关程序和审批,目前上级部门给予很多支持,将反馈真实情况给上级”。

次日,戴荣里再撰文发声:”如认为我发文章有其他企图的,请看完我的文章再做表态、批评发言;如以各种名义想阻止我发相应文章的,请免开尊口!!”

戴荣里的言论像一次瑞丽疫情揭盖的大爆发。早在他发文两天前,被按下的瑞丽疫情相关微博终于在舆论空间引发关注。NGOCN 观察发现,多名博主发声称,瑞丽封城7个月,多次遭强制集中隔离、防疫粗暴、生活难以为继,向全国求助。这些帖子冲上热搜,随即掉下来,然后被越来越多的用户和大V再顶上热搜,如此往复,直到戴荣里一文引起官方关注。

多位受访者向 NGOCN 证实,网格员和政府工作人员曾以打电话、微信通知等方式让他们把发到网上有关瑞丽疫情的“负面信息”,包括图文视频等删掉,甚至专门谈话。“但不说话不行啊,我们的生活太难过了,整个城市怨声载道,谁也不想看到瑞丽变成这个样子。”一位居民对 NGOCN 称。

7 月 5 日,瑞丽第二轮疫情的第二天,市政府便发布《致瑞丽市广大网民的倡议书》,要求市民“不随意转发 QQ、微信群、朋友圈、抖音、快手等网络平台中,没有权威和正规来源的截图、视频、音频信息”;对“指向不明的信息不轻信、不盲从、不发布、不传播、不评论”;以及“自觉同党中央、国家主流媒体保持一致,增强对党、对国家的政治责任感”。

在 10 月 27 日的社情民意专题会上,瑞丽市政府承认“近期舆论集中反映了群众生产生活的困难,大多数群众诉求是客观合理的,充分暴露出民生保障工作中存在的问题和不足。”但又紧接着说,“严防不法分子利用民情舆论、虚假信息进行恶意煽动、扰乱社会秩序的情况,加强舆情研判预警,依法严厉打击相关违法行为”,称“要高度重视社区网格工作,把问题解决在基层”,并成立了由宣传部、公安局、民政局、信访局等部门参与的“舆情管控专班”。

在“舆情管控”的同时,瑞丽市政府时隔近四个月重新召开了新闻发布会,通报称疫情期间,瑞丽市“始终高度重视民生保障”,并称“要把战疫情和保稳定作为当前压倒一切的政治任务”。

新闻发布会上,瑞丽市政府称“认真落实”了三个月前发布的“六稳六保”工作,对8.7万困难群众(连续三月无收入,社会保障无法覆盖)发放 6062 余万元救助金;对八类重点人员(抵边封控村居民、特困及贫困户、高龄老人和留守儿童、残疾人、大病家庭、下岗困难职工等)每人补助1000元,共发放6878万元资金。

此外,瑞丽在 11 月 4 日出台“八条措施”,对抵边村寨封控管理区群众,每人每年补助 1000 元;边境缓冲区转移搬离人员,每人每年补助 600 元;失业补助金、农民工临时生活补助提高 50%;开发临时城乡公益岗位,给予安置人员每月 800-1500 元补贴;集中隔离的密切及次密切接触者,免除住宿费和每天50元的伙食费。

然而,一次性补助措施未能弥合长期生产生活的停摆。一位住在畹町的受访者对 NGOCN 称,自己在九月收到了 1000 元抵边村寨封控管理补助,但半年的封城截断了收入来源,1000 元只是杯水车薪。

针对“过度封城”的指责,瑞丽市 11 月 1 日简化离瑞隔离政策,取消此前仅允许“因病、因丧、因公”离瑞的限制,“半解封”瑞丽。居民可根据经济条件选择酒店或板房,后者免费。如生活确实困难,还可申请减免伙食和核酸检测费用申请。

住在瑞丽主城区的赵瑞在政策发布后,立刻前往酒店自费隔离7天,花了 1500 元后,离开瑞丽去了广州。住在畹町的熊女士仍留在瑞丽,“我在这里 17 年了,我觉得瑞丽很好,我要留下。”

疫情给边晏美的生活带来更重的打击。疫情后,她的每个月能赚 4500 的收入缩水了三分之二,现在“估计一个月赚 1000 块都困难。”所幸弟弟从云南的一所大专毕业后,回腊戌教中文课,她才暂时不用负担家用。

政府出台的民生保障措施无法惠及她。迄今,她没有收到过任何政府补贴,“因为我不是中国人,”她说。NGOCN 查阅瑞丽市所有疫情惠民政策,均只针对中国公民。

她想去保山市和一岁半的女儿团聚,同样因没有正式的结婚证,无法申请离瑞。只能每天给在保山的婆婆打两三个电话看看女儿的样子。现在,她每隔一两天便在朋友圈里发女儿的视频。

她期待着瑞丽解封的那一天。“我想先回缅甸,弟弟妹妹一年半没见,整天说想我。然后立刻把护照办了,把结婚证办了,这样就可以去见我女儿。”边晏美计划着瑞丽解封后的日子。

11 月中旬,国家卫建委提出“动态清零”策略,称不追求“零感染”,而是最大限度早发现、早治疗、早处置,防止疫情在社区持续传播。“清零”政治任务的松动加上舆论对民生保障不力的问责,瑞丽市转向持续强调“疫情不外传、动态快清零、民生有保障”。

目前,瑞丽还未全部解封,民生有所改善,但部分居民生计困难仍未完全解决。黄严忠说,瑞丽的“死局”由全国防疫结构性矛盾导致,“不是说发点钱、增援一些医疗就能解决的”。

“如果不转变(对新冠)的心态,还是谈新冠色变,实行各种类型的‘清零’政策,瑞丽这样的小城市只能牺牲,这对当地人而言是不公平的。”黄严忠最后说道。

注:边晏美向NGOCN提供了真实姓名,但为保护其安全,NGOCN决定用化名记叙该受访者;由于王芳目前尚在云南从事学术研究,NGOCN决定用化名呈现该学者观点;应另一位受访者要求,赵瑞为化名。