一枚:今天是你的生日,张纯如

1、

今天是你的生日,张纯如。

清晨,我从睡梦中醒来,这是第一个涌进我脑中的念头。

窗外,是一阵阵疾雨敲打窗棂的声音。在湾区今年这个还没下几场雨雨季就要过去的春天,这样的雨声带来的,是心中的一阵欣喜。

拿了一把伞放到车里,送12年级即将高中毕业的儿子上学。慢慢把车倒出车库门,雨点噼里啪啦打在了车窗上。一向不怎么爱说话的儿子难得开口说,“妈妈,下雨了!”

我说,“是啊,好开心。”

雨刷拼命地刷着前窗。隐隐约约从前窗看出去,黑云密布翻腾,然而,正前方的Mission Peak(使命峰)上空,已经开始出现了一丝蓝天。

一下雨,路上车子就堵得厉害。但是我们母子的心情都很安然。我知道他也爱下雨天,尤其是在这样的青山已经又开始慢慢变黄的春末里。

到了学校边,停下,我想把伞递给他,他扭头笑了一下,没有接,打开车门就直接冲进了风雨里。

这是一个喜欢在雨中奔跑,从小就不爱打伞的孩子。

从小他宁愿淋成落汤鸡也不肯打伞,总让我生气,然而,最近一直在修炼“全然接纳”功课的我,却没有一点点生气的念头。

随他去吧。他已经刚满了十八岁了,是成年人了。他可以做他自己要不要打伞的决定。

何况,使命峰上空的那抹蓝色,正在逐渐拓展。这场春雨,估计很快就要停下来了。

果然,雨声渐渐稀落,到上午10点刚过的时候,停了。

阳光照进了我的屋子。我望着窗外的阳光,想,美国西部时间的上午10点就是东部时间的下午1点。54年前的今天,张纯如,马上就要出生了。

2、

去年的11月14日,我第一次去在San Jose Iris Chang Park(圣何塞张纯如纪念公园)参加清洁的时候,见到了纯如的妈妈张盈盈和爸爸张绍进——义工们都亲切地叫他们,张爸爸,张妈妈。

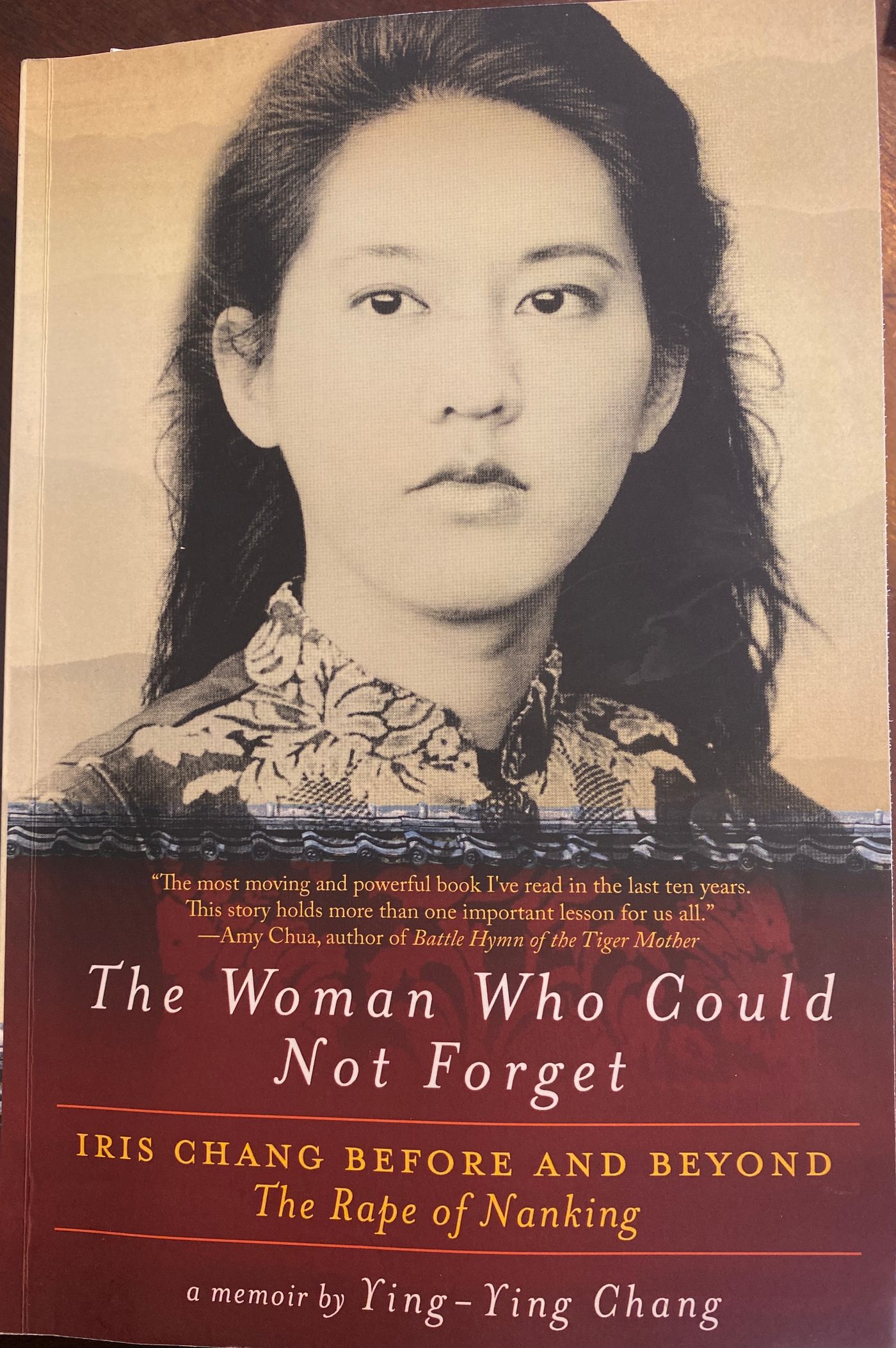

那天,张妈妈知道我的名字后,特地上来感谢我前几天在纯如去世17年忌日的时候送到公园纯如碑下的那17朵白玫瑰,还签名送了我好几本书。其中一本,就是张妈妈在纯如去世后写的这本献给女儿的回忆录:《The Woman Who Could Not Forget 不能忘却的女性》。

就是在这本书中,我第一次读到了纯如出生的那一天的记录:

My pregnancy made me feel awful in the mornings. Iris was overdue and was eventually born two weeks past her due date, and I was anxious the whole time. When I finally arrived at the OB unit of Princeton Hospital, I had been in labor for over fourteen hours. Iris was born at 1:12pm on Thursday, March 28,1968. I was exhausted but happy. Looking at her little face, I was in awe. At her birth , Iris did not have much hair, and her face was plum and pink, but I already thought she was the most beautiful baby ever.

孕期中的我总是在早晨感觉不舒服。纯如出生晚了,最终比预产期晚了两周,我一直都很焦虑。当我终于到达普林斯顿医院产科时,我已经努力分娩了超过十四个小时。纯如终于在 1968 年 3 月 28 日,星期四,下午 1 点 12 分出生。我疲惫不堪,但非常开心。看着她小小的脸,我有一种神圣的感觉。她出生时没多少头发,小脸是梅红和粉红的,但我已经认为,她是有史以来最美丽的婴儿。(一枚译)

张爸爸和张妈妈都是60年代从台湾来美国留学的高材生。那时候,张爸爸正在普林斯顿大学的Institute for Advanced Study(高等研究院)作博士后。哈佛大学博士毕业,1967年的秋天才开始在普林斯顿John T. Bonner教授的生物实验室做研究工作的张妈妈,因为待产纯如,不得不在1968年的一月,纯如出生前的两个月,辞掉了这份工。尽管这份工作时间很短,张妈妈仍然出色地完成了她的研究任务,她的研究成果后来也发表在了《科学》杂志上。张妈妈在书中谦虚地说,这是a combination of hard work and a little bit of luck(勤奋工作和一点点运气的结合)。

我忍不住想,这一点点运气,是即将出世的纯如带给妈妈的么?

纯如的出生,给初为父母的张爸爸和张妈妈带来了极大的快乐。独自从台湾来美国求学工作的他们,身边完全没有亲戚。张妈妈说,他们就照着Dr. Spock(本杰明·斯波克博士)著名的育儿书来养。婴儿的纯如吃奶不多,从一开始,她每次喂奶只能吃几个盎司。张妈妈总是在疑惑,她吃得够么?作为一位科学研究者,张妈妈把纯如每次喝奶的数据都记录在本子上,每晚加起来,看她总共都喝了多少奶。朋友们都笑她,养孩子会如此地系统和分析。

我记得我第一次读到这段的时候笑了。因为也想起20年前的自己,在女儿瑶瑶刚刚出生的那些日子里,也是这样每天工整地记下她几点睡,几点醒,喝了多少奶,有没有拉臭臭......一直记了好几个月。那个本子,到今天都还被我收藏在纸箱里。

张妈妈和我都是理工女。理工女第一次生养孩子,是不是都可能会如此?我暗想。

在书中,张妈妈深情地回忆道:

The apple and cherry trees were in full blossom on the campus of the Institute for Advanced Study in Princeton, New Jersey. Baby Iris was lying in a brand-new stroller under the pink quilt my mother had just mailed her. I looked at her tiny little face; she was so peaceful in her deep slumber. It was mid-April 1968, two weeks after she‘d been born.

苹果树和樱桃树的花瓣正在新泽西普林斯顿大学高等研究院的校园里盛开。还是婴孩的纯如躺在一个崭新的小推车里,身上盖着我的母亲刚刚(从台湾)寄来的粉色的小被子。我看着她小小的脸,在她的睡梦中,是如此平安香甜。 那是1968年4月中,她刚刚出生两个星期。(一枚译)

而书中记录的张爸爸在纯如刚刚出生时候样子的这段,也特别打动我:

For many months after Iris was born, Shau-Jin was very happy and jubilant. When he

got home from work, he would ask to hold her and feed her; he even changed her diaper. I did not realize how happy he was until one of his physicist colleagues told me that Shau-jin had been continuously smiling at work since the time Iris was born. The colleague said, “I have not seen him close his mouth since then. Does he smile while he is sleeping?”

纯如出生后的许多个月里,绍进都非常开心雀跃。每天一下班回家,他就会要求抱她,喂她,甚至还给她换尿布。我一开始没有意识到他有多开心,直到他的一位物理学家同事告诉我,自纯如出生后,绍进在工作中一直都在笑。同事文:“那以后我就没有见过他合上嘴。他夜里睡觉的时候也会笑吗?” (一枚译)

Jubilant这个词,我在生活中不大听到人用。我知道这个词的背后,是极大的快乐和满足。五十四年前的今天,张纯如的出生,给这个小小的家庭,带来了多少的欢乐啊。

在书中, 张妈妈说, 在纯如出生之前,她的英文名字Iris和中文名字纯如,就已经被她和张爸爸选定了。

那时,孩子的性别在出生前还不是很容易确定,所以他们为男孩和女孩都准备了名字。 他们俩都觉得Iris这个英文名字给女孩特别好,尤其是喜欢希腊神话的张爸爸,因为在希腊神话里,Iris是一个在天堂和人间传递信息的彩虹女神,所经之处,都留下彩虹的身影。

她说他们当时还没有意识到,Iris其实也是一种花的名字。 是的,鸢尾花,蓝色的, 象征着光明和自由,是法国的国花,又被称为爱的使者,有着力量与雄辩的寓意。

而Iris的中文名字的纯如二字,象征着纯洁和天真。

纯如的妈妈说, 她的中文和英文名字在某种程度上,也反映了她的一生。虽然在当时取名时,他们完全没有预料到。

3、

如今的张纯如纪念公园里,也被义工们撒满了鸢尾花的种子。

张爸爸和张妈妈就住在附近,他们经常来公园散步。去年12月中的时候,义工群里,在义工们询问新撒种的鸢尾花都长出来没有时,张妈妈立即回复说:”我己经用绳子绑好了缺口,没有问题了!第一期种的全部活了,第二期种90%都发出苗来了!“

是的,那一颗颗鸢尾花的种子,被义工们和张爸爸张妈妈细心看顾,发芽,成苗。很快,它们都要绽放出蓝色的花朵了,那象征着光明和自由的花。

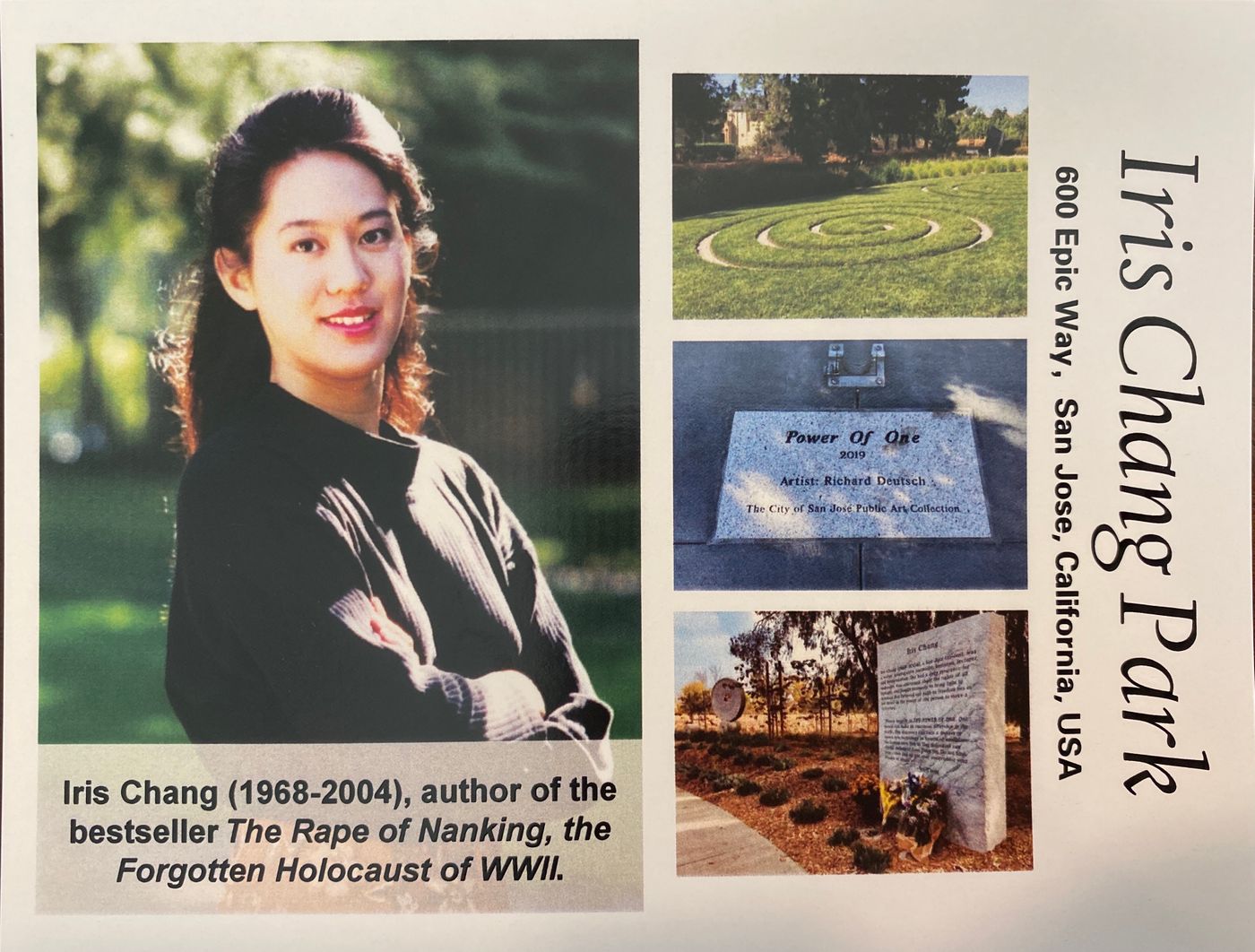

张纯如纪念公园,是在2019年11月9日,张纯如去世15年的忌日那天,在加州San Jose(圣荷赛)正式落成的。

公园的地址是600 Epic Way, San Jose, CA 95134。从我们家开过去,不到20分钟的车程。

除非遇到下雨或其他恶劣天气,整整两年多了,每个月的第二个星期日早晨9点-11点,义工们都会聚集到这里,带上清洁的工具,手套,扫帚,铁锹,垃圾袋,来到公园里,清理垃圾,拔除杂草。很多人,还带上了他们的孩子。

是的,孩子,一群不愿意忘却张纯如的父母们养育的华裔孩子。

孩子中,不少都是童子军。大大小小,Cub Scout和Boy Scout都有,有男生也有女生,有高中生,也有稚气的小学生们。他们和她们穿上童子军的军装,戴上干活的手套,每个月的这一天,早早来到这里,把公园清理得干干净净,把勇敢纯洁的张纯如和她笔下记录的那段历史,牢牢地记在心里。

周日早晨我因为有跑团群跑和教会主日崇拜,时间很紧。经常我到的时候,一个个孩子小小的身影都已经在公园里忙碌好一阵了,十几个大垃圾袋,已经装满了大家的劳动成果。

然而无论多忙,哪怕需要迟到早退,自从去年11月那次后,每个月的这一天,我都会尽量赶过去,帮助把杂草拔掉,把草丛里的垃圾捡起来,把公园牌子上的被人乱涂乱画的涂鸦痕迹细细地擦干净。

尤其重要的,是来看望和问候一下年迈的张妈妈和张爸爸。

出生于1940年重庆战乱中的张妈妈,今年已经82周岁了。但是她的腰板挺直,看上去身体非常好,脸上没有一点哀苦,尽是温暖的笑容。

她总是细心地招呼着每一个来做义工的大人和孩子,谢谢大家,有时候还给大家带来她自己印制的纯如纪念公园的精美明信片,作为小礼物送给大家。

而更加年迈的张爸爸,一般都是坐在公园里那个小小的“广场”上的长椅上。我没怎么听到他说话,只看到张妈妈搀扶着他,照顾着他。

老两口相濡以沫。

那个小广场上,金色的大字镌着纯如的一句话:

“Words are the only way to preserve the essence of the soul.” Iris Chang

(“文字是保存灵魂本质的唯一途径。” - 张纯如)

4、

今天是张纯如的生日。我告诉自己,无论多忙,也一定要去看她。

带着鲜花去看她。

去年11月,在她离开我们十七年忌日的时候,我是带着17朵白玫瑰去看她的。今天是她的生日,我要带着一大捧红玫瑰去看她。

下午三点多的时候,我在Costco买好了一大捧24朵含苞欲放的红玫瑰,放进车后箱,慢慢开往San Jose的Iris Chang Park。

我想着她,出生于1968年,只比我大三岁的她。

过去几个月,我读了张妈妈送给我的回忆录,对纯如的童年生活有了更多的了解。

她是如何用自己的出生给爸爸妈妈带来巨大的幸福感,如何在十五个月的时候,随同爸爸妈妈去了欧洲,被扛在爸爸妈妈的后背上,在爸爸被邀请讲学的意大利里雅斯特看米拉玛雷城堡,到威尼斯的马库斯广场,到奥地利维也纳的森林,再到多瑙河......

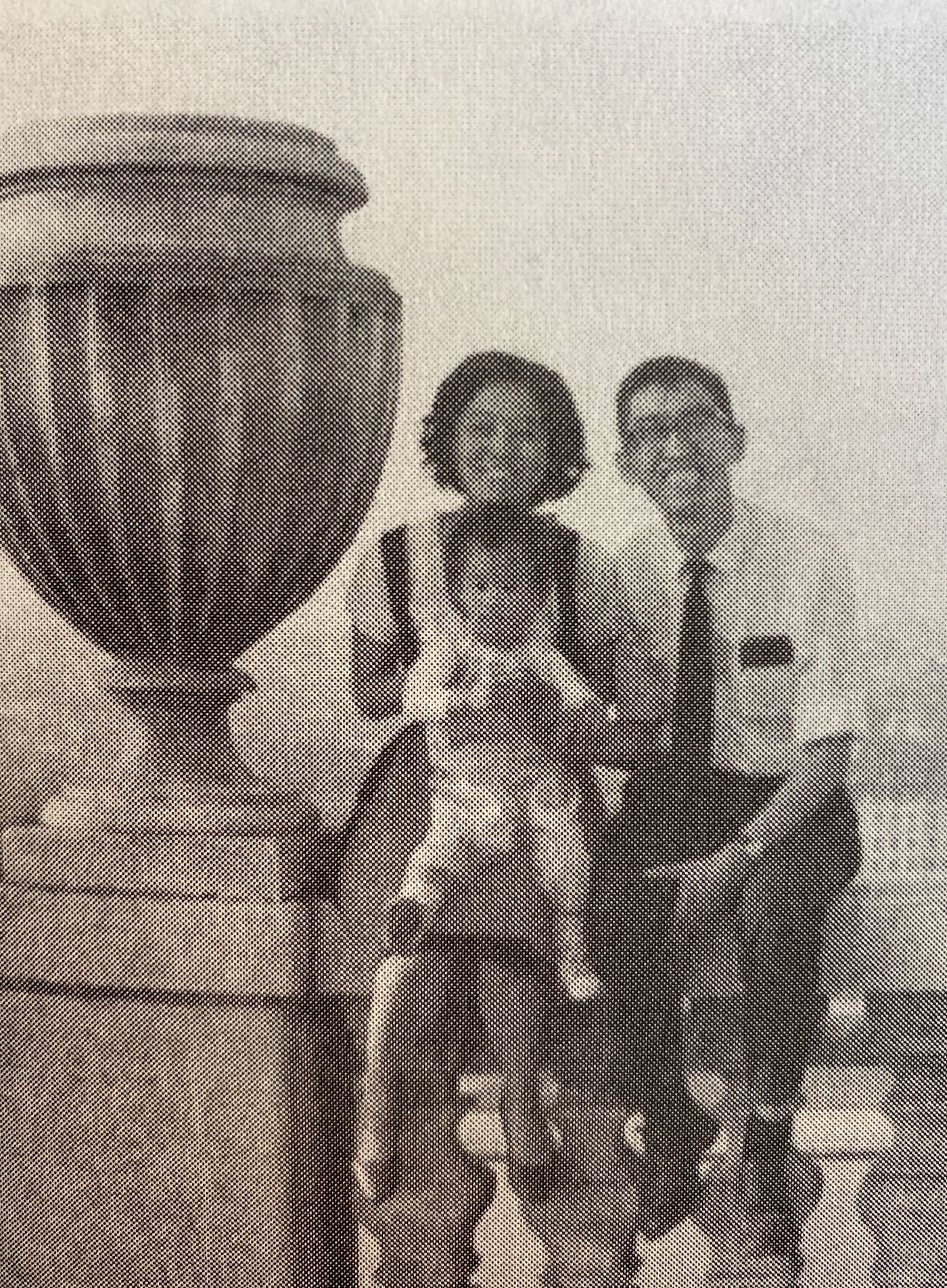

张妈妈在书中写道,那时候,她和张爸爸都还年轻,完全没有问题扛着一个二十磅(约十八斤)的宝宝。她说,有一张照片,里面是一家三口坐在一个可以俯瞰宫殿和维也纳城高高的石台上,小小的张纯如被他们抱在膝上,每个人都在微笑,带着最明亮的希望,展望膝上这个小小的女儿,未来会成长为一只中国凤凰。

我在书里找到了这张52年前的照片,年轻的张爸爸张妈妈,笑容满面抱着小小的纯如。

我想,张妈妈,张爸爸,你们的愿望没有落空。小小的纯如,后来确实成长为一只凤凰。她坚持要把真话说出来,告诉西方世界那段发生在上世纪三十年代的南京,无数南京平民被日军屠杀的历史。她燃烧了自己,成为了一只火红的中国凤凰。

欧洲回来后,不到一岁半的张纯如,随父母搬家去了伊利诺伊州的香槟小城。这里,张爸爸成为了伊利诺伊州大学物理系的教授。

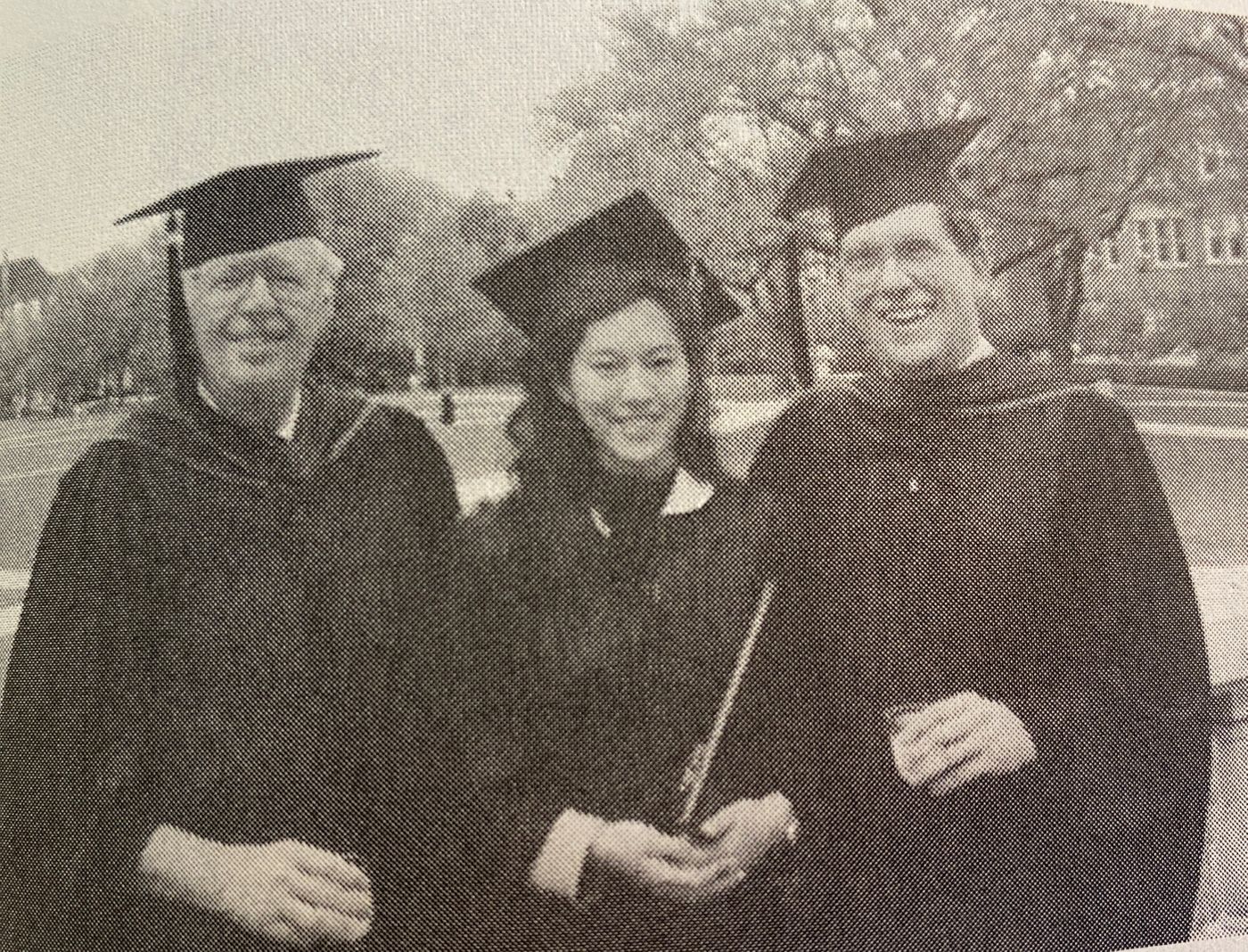

她在这个大学城长大,度过了她的童年,直到上完大学,毕业伊利诺伊大学媒体学院的新闻系。后来,她又进入著名的霍普金斯大学写作研讨班(Writing Seminars),获文学硕士学位,并在美联社和《芝加哥论坛报》工作,并成为媒体、杂志的自由撰稿人。

伊利诺伊大学(UIUC)的香槟分校,因为四周被玉米地环绕,被很多留学美国的华裔戏称为“玉米地大学”。而这块玉米地上的这所大学和小城香槟,因着有张纯如和她全家的足迹,在我心里,也就有了不一样的亲切和连接。

一个月多前,正好是在我十八岁的儿子生日的那天,他拿到了伊利诺伊大学香槟分校的录取通知书。这所大学是儿子梦想的大学之一,计算机专业特别强,全美排名前五。我分享着儿子的快乐,兴奋地把这个好消息也告诉张妈妈。

张妈妈给我道贺,问我是什么系,我说,是CS+Advertising(计算机+广告)专业。张妈妈立即说,这属于新闻系啊,和Iris同系!

啊,一开始我还没有注意到,果然录取儿子的是College of Media,新闻学院!那真的跟张纯如是同一个系了!

没想到,在关注了张纯如这么久之后,我自己的儿子被录取进了纯如当年读书的大学,甚至还是同一个学院,让我或许有机会在陪他访校的时候,去走过她当年住过的房子,上过课的教室。

冥冥中有如此的安排,我充满了感激。

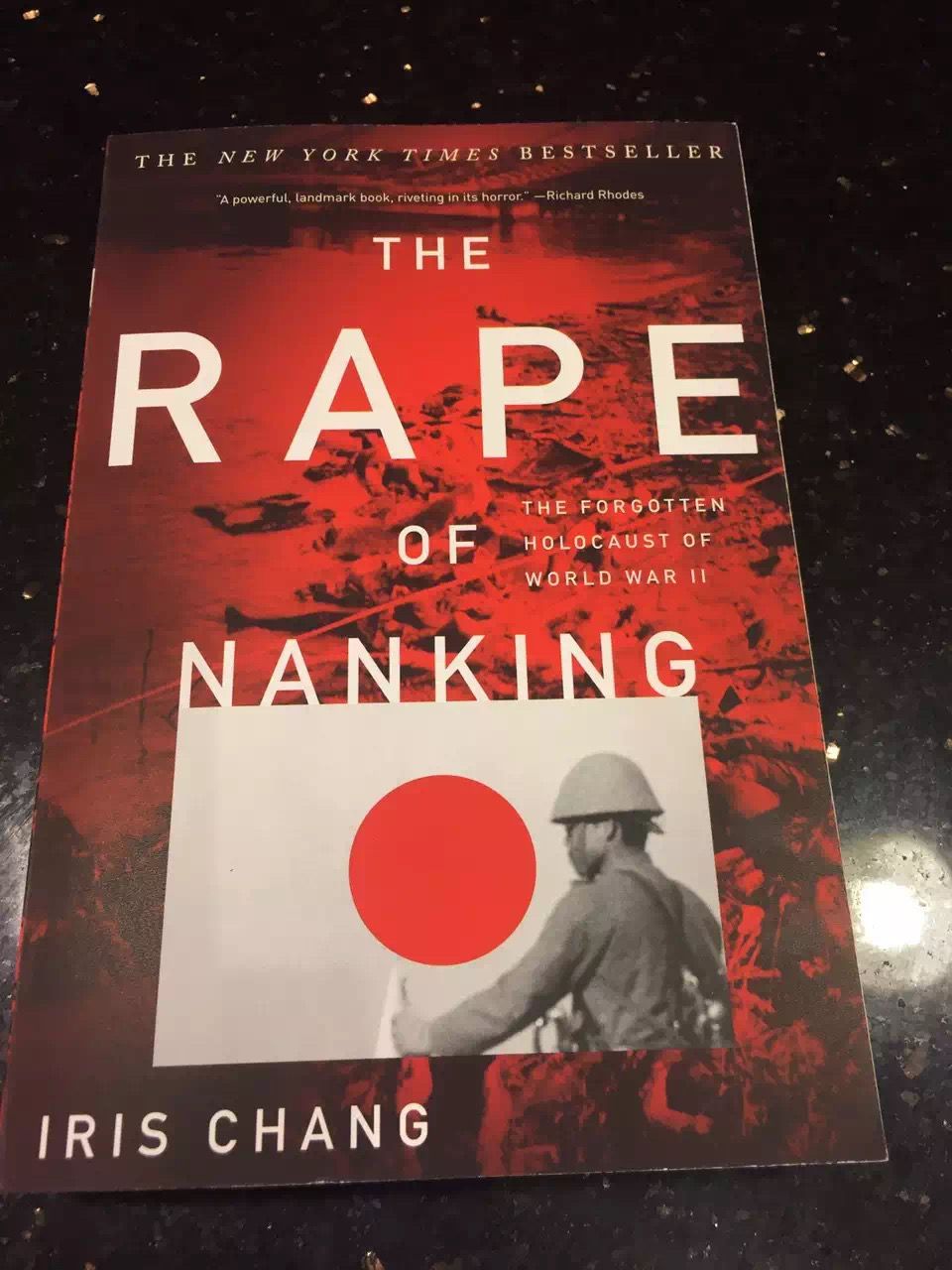

1994年的12月,当张纯如在一次研讨会上看到张贴的南京大屠杀的照片时,她不敢相信自己的眼睛。她说,自己 “从来没有看到过这么悲惨的照片” 。26岁的她决心开始写那本书,带着愤怒来写, “我不在乎这书能否赚钱,对我来说,让全世界了解1937年在南京发生的事情,非常重要。”

1997年,也正是南京大屠杀60周年。赶在那一年的12月13日60周年纪念日之前,张纯如的著作《南京大屠杀》正式出版了。

《永远的张纯如》一书中提到,为了写这本书,张纯如“花费了两三年的时间,从中文、日文、德文和英文的原始材料里搜集素材,先后到中国大陆多次,查阅东京战犯审判记录, 采访幸存者,联系敢于站出来说话的日本二战老兵,阅读当时在华的美国传教士和医务工作者的日记。” 那段准备材料的日子和后来的写作过程让张纯如身心交瘁, 她体重骤减,并开始掉头发。

书出版了,不但在华人世界备受瞩目,而且在美国评论界也广为赞誉。 在序言中,哈佛大学历史系教授William Kirby称其为”第一本充分研究南京大屠杀的英文著作“, 而获得过普利策奖的美国作家Richard Rhodes则称为“一本极有力而具划时代意义的书”。

而年轻的她,则将她书中所描述的同胞的恐惧和痛苦,都深深吸入了自己的体内。

直至2004年11月的那一天,她年轻的生命戛然而止。

大我三岁的她,永远定格在了36岁。

5、

张纯如纪念公园离我所在的城市不远,很快,我就已经开到了公园旁。

公园里一如既往静悄悄的。我停好车,从车里拿出那一大束红玫瑰,到公园入口的地方。那里,竖立着一个写着她的名字和简介的碑。碑下,有张妈妈以前放的一个玻璃花瓶。

每次来的时候,我都会尽量给纯如带一些鲜花过来。两周前我来参加义工的时候带的是郁金香,当时花瓶里,已经插上了其他义工带来了与纯如同名的蓝色的鸢尾花。

此刻的花瓶里,之前的花已经都凋谢了。我蹲在碑下,把已经凋谢的花儿们拿出来收好,把花肥倒进瓶里。然后,把那24朵长枝红玫瑰,一枝枝拿出来,用小刀削到合适的长度插进去。

直到满瓶都是含苞欲放,火红的绽放。

抬头,我再次读着那块碑上她的简介:

Iris Chang (1968-2004),a San Jose resident, was a writer, investigative journalist, historian, lecturer, and humanitarian. She had a deep reverence for humanity, was concerned about the rights of all humans, and fought tirelessly to bring light to injustice. Iris believed our path to freedom lies in our belief in the power of one person to make a difference.

张纯如(1968-2004),圣何塞居民,作家、调查记者、历史学家、讲师和人道主义者。她对人性怀有深深的崇敬,关心全人类的权利,为揭露不公不义而不懈奋斗。 纯如相信我们通向自由的道路,建立在这样的一个信念上:一个人的力量,可以让世界不同。(一枚译)

还有碑的下方,纯如曾经说过的这段话:

Please believe in THE POWER OF ONE. One person can make an enormous difference in the world… One discovery can cure a disease or span new technology to benefit or annihilate the human race. You as One individual can change millions of lives. Think big. Do not limit your vision and do not ever compromise your dreams or ideals. - Iris Chang

请相信一个人的力量。一个人可以对世界产生巨大的影响……一个发现可以治愈一种疾病或跨越造福或歼灭人类的新技术。作为一个个体,你可以改变数百万人的生命。想象远大,不要限制你的视野,永远不要妥协你的梦想或理想。- 张纯如 (一枚译)

我在心里说,亲爱的纯如,火凤凰一般燃烧了自己的生命照亮世界的纯如,今天生日快乐!

这时候,我看到公园里过来一个年轻的爸爸,正带着两三岁的小男孩在公园骑着小车。他们看上去像欧洲裔,对着我说 hi,大概有点奇怪,我怎么一个人在这里剪插花。

我告诉他们,这个公园叫Iris Chang Park,今天是Iris的生日。Iris写了一本关于南京大屠杀的书,告诉了我们很多真相。她虽然早早离开,却一直被很多人记在心底。

小男孩就也对着纯如的碑说,Happy birthday,Iris!

6、

我要离开公园开回家了。

走到我停在路边的车子的时候,我一眼又看见自己的车窗上,贴着我三个星期前与两位朋友一起设计订购的车贴。

我再次想到了她,这个自从春节前进入我和亿万人的视野,让我日夜挂念,再也无法忘记的她。

她现在怎么样了?还平安么?在这个世界战争与疫情的迭起和喧闹中,多少人仍然和我一样,惦记着她。

纯如,如果你还在,你也会为她呐喊么?

我想你一定会的!你在中国的故乡江苏淮安,离她过去这二十多年被禁锢的地方,并不远。

我想起两周前我来到公园做义工的时候,把我们设计订购的1000个车贴带来了200个,分发给热心的义工们,当时第一个跟我要车贴的,就是张妈妈。

她说她一直在关注这个事件,为之悲伤和愤怒。她要把车贴贴到自己的车上,让更多人知道她的故事,为她发声。

纯如,那一刻,我在你妈妈的身上,看见了你。

我又想起刻在公园里的你的那句话: Power of One。一个人的力量。

一个人的力量可能很微小,但是很多很多的一个人,加起来的力量就可以很大。

纯如,你是那一个人。我也想成为那一个人。多么盼望有更多的人,愿意加入这“一个人的力量”里。

离开的时候我看见,正对着公园的公寓楼里,阳台上,有一面🇺🇦国旗,正在迎风飘扬。

(一枚,写于美国西部时间2022年3月28日深夜-29日晨)