张爱玲的母亲

传奇的传奇——张爱玲母亲黄逸梵闺蜜邢广生忆述张母最后的南洋岁月| 联合早报

今天看见了联合早报的这篇讲张爱玲母亲黄逸梵的文章。这位邢广生女士看着十分面善,有点像我外婆。补全了黄逸梵最后一次离开上海之后的生活图景,对我来说是难得的新信息。(虽然这篇报道是2019年发表,但我根本不会主动收集关于张爱玲的辅助资料,故意有很多留白,像这样偶尔看到觉得好,才会成为“新信息”。)

信息是新的,但并没有感到惊讶。因为邢广生讲述的黄逸梵,与我所理解的黄逸梵,并无冲突,亦即,在张爱玲自己的文字中,其实就已经可以看出她母亲的洒脱与坚韧,尤其在英国到工厂做女工的自食其力。张爱玲笔下旧式家庭的女性,会想要去“找事”,自己养活自己,《倾城之恋》白流苏,先想“找事”,才由徐太太点出,“找事,都是假的,还是找个人是真的”;《相见欢》荀太太,赌气似的,但其实很认真,认为丈夫死了之后她大可以自己住,“自己顾自己,我想总可以”,可以做菜,“哪怕给饭馆当二把刀呢!”这种女性由职业而得到自由的憧憬,最明显的影响自然是来自姑姑张茂渊,甚至于苏青(《我看苏青》),但她母亲那环球旅行家的来去自由,也是一层底色。

2009年《小团圆》出版,大众注意力自然都集中在胡兰成(邵之雍),也有一些较为严肃的评论指出其中最重要的感情应该是九莉与母亲的感情。而十三年后的现在回头去看,简直难以想象的是,当时的共识是,在文艺作品中父子之情被描绘讨论得够多了,但是母女之情几乎从来没有如此深入的叙述。女性与女性之间的感情,至少在中文世界,所受到的一贯忽视由此可见一斑。

《小团圆》一出,有人如朱家姐妹极其失望,觉得打碎了她们由胡兰成者流的文章而幻想出的“临水照花”的张爱玲姿态,而我除了朱家姐妹和黄碧云的评论,(也都不以为然),十几年来一以贯之地拒绝观看任何人对《小团圆》的评论,就算看见了也立刻忘了。我看张,只能我自己看,因为一切二手诠释都是“看她一眼就是误解她”(《小团圆》)。

我对《小团圆》,因为没有偏见,所以就没有冲击。一件事情,如果没有幻想,自然就很容易接受它本来的样子。《小团圆》之前,我小时候所读的张爱玲的散文与小说,也曾使我羡慕过她的精巧机智的比喻,她与姑姑,她与炎樱的俏皮话,却更使我注意到她的细腻与洒脱。到了《小团圆》洗尽铅华,铿锵依旧,华丽不再,而成为一种格调更高的洗练,我浸淫其中,一本书一读十三年,随便翻开一页我都背得出来。

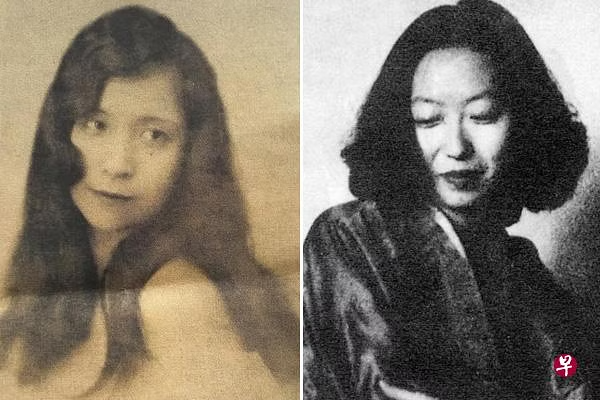

材料熟悉到一个程度,却因为我的刻意“不探究”,仍时有惊喜。联合早报这篇文章,最大的惊喜是知道黄逸梵原来就如卞蕊秋一样,是较为文雅新意的英文名字的翻译,之前只看到黄逸梵原名黄素琼,而不知道原来逸梵就是Yvonne。我看《小团圆》数遍之后才自己意识到蕊秋楚娣就是Rachel和Judy,还因为这两个英文名太普通甚至俗气而抱怨过。Yvonne当然相对不俗些,逸梵也跟蕊秋楚娣的译名一样素雅大方。其实张爱玲的名字的由来,她早就在散文里写过了,是她母亲“把英文名字胡乱译两个字罢”的产物,跟逸梵是同等格式。这篇报道似乎也在引导这种格式,把母女照片并排。张爱玲的那张照片我是很熟的,黄逸梵那一张我是第一次见,又想起她更常见的另一张照片——早就知道张爱玲母亲非常漂亮,像混血的那种洋气的漂亮,这张照片一看,神态还有点像田丽。

黄逸梵是江南水师提督黄翼升的孙女。湘军中能称作“曾国藩的私人”的,似乎只有黄翼升。张爱玲长在天津成名在上海,而舅舅家也在上海,海派气息很浓,家乡气息很淡了,可是我仍能在《小团圆》中看见一些细节,比如九莉端着一碗热乎乎的红苋菜到对街舅舅家吃饭,红汤浸着大蒜雪白,我看了惊喜得叫出来,红苋菜煮大蒜籽是我们湖南人吃的,我从小爱吃,一吃一盆,不知餍足。

《小团圆》中有一段关系到蕊秋的名誉的疑案。曾经轻描淡写地提过一句,“乃德倒是这点好,九林长得这样像外国人,倒不疑心,其实那时有那教唱歌的意大利人……”类似她舅舅的身世问题,点出她弟弟可能也有身世疑云。但我从来没有相信过。这与舅舅的身世问题不同,上下文看来,我只觉得是纯粹的假设性的闲聊。

其实也不好解释。看我这么写一大段,越解释越像真的。但是我还是坚持我的看法,这个耸人听闻的悬案,盛九林身世之谜,绝不是真的。往深里想,写这一段,是不是对童年因为身为女孩被欺负,“弟弟才姓盛,你姓碰,碰到哪家算哪家”,因为弟弟在写给“新房子”哥哥的信上对她的污蔑(“家门之玷”),所产生的下意识的报复?这种报复,也不是显性的,只能是一种下意识,无意识,一种往她母亲与舅舅的关系上靠拢的对仗。

我不认为九林长得像外国人就代表是跟外国人生的,是因为我们湖南人是有这样的。2018年我妈妈去了一趟我奶奶的老家,回来跟我复述,说老家的有些亲戚长得鼻梁很高,很好看的。而我奶奶家离曾国藩的家乡是很近的,近代以来,可以推测有湘军的影响,(虽然黄翼升是湖南长沙人)。奶奶的家乡是有那种湘军的蛮悍。有一件事情,我很晚(不是2019年就是2020年)才听见我爸爸告诉我,一听就想起《小团圆》里那一段狸猫换太子式的故事——九莉外公死在云南任上,家里二姨太有喜,亲戚们虎视眈眈,等着分绝户的家产,最后生下来是个女孩,是女佣凌嫂子出去找逃荒的买了个男婴,在老湘军团团包围下偷偷藏在篮子里带了进去,算作是龙凤胎,这就是九莉的母亲和舅舅。写凌嫂子的机智“从前一定很有风头,跟这些把门的老湘军打情骂俏的,不然怎么会让她拎着篮子进去,没搜出来?”,写情势惊险,“进门的时候要是哭起来,那还不马上抓住她打死了?”。

我奶奶经历的那一件事情,没有这么戏剧化,这闯关的情势却是相似的。那时候共产党来了,要收缴民间军火,奶奶家有手枪,难办的是,那手枪借给别人了,在人家家里,要拿回来,是家里的能干嫂子带着我奶奶,大姑娘小媳妇,去取了来,路上碰见巡逻的盘问,也是一番对答,总算没搜出来,放她们过去了。

张爱玲的一些幽微细致的心理层次,语言里的言外之意,我觉得我是懂得的,因为没有幻想,没有偏见,看她的材料看到熟悉到一个程度,已经几乎成了我自己的材料。

人有了人生经历之后,再把张爱玲小说读一遍,才更觉惊心动魄。文字间的真意,不是小时候能看懂的。而近几年再次细品《小团圆》, 才明白蕊秋的“浪漫”,到底指的是什么,为什么这种“浪漫”,会成为折磨九莉的一种挥之不去的鬼魅。字缝里的一些可能性,更加惊吓。《连环套》霓喜,有她母亲的影子,这是几乎开宗明义,明写了的,(一开篇的二表婶,当然就是二婶——她母亲,后来在《〈张看〉自序》详解来历:“宓妮看上去二三十岁,穿着洋服,中等身材,体态轻盈,有点深目高鼻,薄嘴唇,非常像我母亲。一顿饭吃完了,还是觉得像。炎樱见过我母亲,我后来问她是不是像,她也说“是同一个典型”,大概没有我觉得像。”),而《第一炉香》的梁太太,梁太太与葛薇龙的关系,细细想来,未必不是来自于在香港时与母亲度过的那一个暑假。这当然不是说张爱玲的母亲也如同梁太太一样想拿她去做交际花做鱼饵。但作家从原型到文学形象的沉淀发展,本就是追寻着一条虽然抽象虚幻,却也直指本质的线索。张爱玲发现了她与母亲关系中的一种可能性,在这种可能性的设想中,以及母亲在“浪漫”上的行为,在香港所见到的母亲的朋友们,在香港大学读书时所见的本地名门望族的同学,及其代表的那个香港式的“上流社会”,在这些因素的综合下,张爱玲才创作出了梁太太的人物形象和梁太太与葛薇龙的关系。

这又要进行一番辩白。我并不认为《小团圆》就是事实,但这里的不是事实是指客观层面。在主观层面,《小团圆》完完全全是张爱玲对于自己人生中的感受,对于她的反复反刍的材料,用最残酷真实的解剖笔墨的忠实记录。在这种层面上,《小团圆》是纪录片。

张爱玲与母亲在香港的那个暑假,无疑是她们母女关系的转折点。《小团圆》开篇即写蕊秋去香港看九莉,全是字缝里的文章。不可绕过的就是“八百块事件”。蕊秋打麻将刚好输掉安竹斯给她的八百块奖学金,到底是故意的,还是刚巧?为什么要输掉女儿的奖学金?这件事是彻底伤透九莉的一个标志,当然是因为她所引以为自豪的教授的肯定,被她母亲彻底的否定了,可是蕊秋又是怎样的动机?是认为女儿的一切全凭她支配?是误解了安竹斯先生与九莉的关系,故意要给她点颜色瞧瞧?是无心?我却有一个观点:需要考虑到蕊秋的背景,她没有正式进过学校,也没有文凭的。那么,她对男女所能有点关系的理解,囿于她一贯的认知,自然是认为必定牵扯到“浪漫”,而即使是误解了安竹斯先生与九莉的关系——或许使她想起那个愿意给九莉白看病的德国医生——也未必是成心,而是一种更深层的无意识,一种要清除掉“不好”的东西的眼不见为净。九莉的母亲,是不希望九莉“学她”,有这种男女关系在教授那里的,所以要点醒惩罚她。

但在九莉来说,这事关她的尊严,她整个人自立的基础,她自我的身份认同。九莉从小是中国上层阶级家庭里的女孩,自我价值是一只被否定的(“弟弟才姓盛,你姓碰,碰到哪家算哪家”,“其实我可以嫁掉你,年纪青的女孩子不会没人要。”——《小团圆》),而这些话,也就是从她从小朝夕相处的弟弟的保姆和最亲近的保护者母亲嘴里说出来。九莉到了维多利亚大学,她靠打破记录的分数给自己挣来的“情面”,这是她立身的根本,一个可以不被嫁掉,不会拖累她母亲,的立身根本。所以《小团圆》第三章,讲到日本人打到香港之后,跟她竞争的同学严明升,特为跑来告诉她,学校的成绩文件都烧了,她只觉“一世功名付之流水”。——九莉已经反反复复自觉不是她母亲理想中清丽的少女, 觉得自己的存在拖累母亲,这一次又被她母亲连自立的尊严也否定。

另一事件则是项八小姐事件。这是蕊秋的一个败仗。毕大使来香港这一趟,原本是为了蕊秋,但蕊秋不是为了他。蕊秋来香港这一趟,连目的地也没有告诉九莉,连同行的旅伴们也没有告诉。蕊秋显然被其他事情(九莉,那年轻英国军官)吸引了注意,没花多少功夫在毕大使那里,于是这亲戚间同为离婚妇,而直言想再婚的项八小姐就下了手,再见面毕大使已经成了她的所有物。

女性间的这种微妙的竞争男人,按现在流行词来说,叫“雌竞”。但绝不能一棒子打死为男权对女性的污名化,不可否认,尤其在男性掌握所有社会资源的时代,女人的“出路”只有婚姻,资源稀缺之下,自然是要争抢的。但这种争抢也不是千篇一律。有一类就只存在于暗地里,动作极轻微,也不曾挑明。蕊秋与项八小姐,就是这样不会摆到明面上的细微婉转的“竞争”。蕊秋未必爱毕大使,未必不爱毕大使。毕大使显然是个物质上地位上理想的结婚对象——虽然老而并没有吸引力。蕊秋则仍是要谈感情,要两个人之间最本质的吸引力的——她的处境没有到项八小姐那样急迫(desperate)。那么你没有做好决定,还在踌躇是吗?自有人来帮你做决定。(我之前谈过高阳的《秣陵春》里,魏大姊下手抢李绅,就是这样的故事。逼出来的女性的手段。)项八小姐与毕大使这一对,也成为了张爱玲日后创作的archetype——她们改头换面,出现在《倾城之恋》里,出现在《留情》里。项八小姐的处境,就是那个年代那个阶层的女性,为了家庭的体面地位,反而只能用婚姻来作为谋生之道的例证。

九莉就是见证了她母亲在“浪漫”上,难得的一个败仗,和与此前后相关的些许狼狈(“蕊秋穿着蛋黄色透明睡衣,仆欧敲门,她忽然两手叉住喉咙往后一缩,手臂正挡住胸部。九莉非常诧异,从来没看见她母亲不大方。也没见她穿过不相宜的衣服,这次倒有好几件,似乎她人一憔悴,就乱了章法。”——《小团圆》)。不染纤尘,潇洒洋派,永远高贵美丽的仙子教母的幻影,也出现了裂隙了。在香港一个暑假,九莉认识到了她之前所不认识的母亲,也明白了不能从母亲那里得到她所希望的程度的爱。

《小团圆》中有一句话,在刚出版时为黄碧云所讥,“你希望你的保姆爱你”——“过去一只以为只有韩妈喜欢她,就光因为她活着而且往上长,不是一天到晚掂斤拨两看她将来有没有出息”。这句话并不值得讥讽。之所以会有这句话,只是因为张爱玲是一个绝对真实的人。她把这样的童年最深的渴望写出来了,其他人则习惯了隐藏,乍见真实,才觉不惯而反感。有多少人并没有体会过无条件的爱呢?

但张爱玲的母亲黄逸梵,是时代的叛逆者,孤独者。她一生最突出的形象,或者说,在张爱玲的印象中所最记忆深刻的形象,却是“美”。美是叛逆者的自我保护。在她执意出洋,离婚,旅行,流浪,为世不容,与传统对抗的时候,这美,可以给她带来一些爱慕和认可。

现在我们已经知道,所谓的“美”,尤其男权社会下女性的美,是一种作为客体被凝视时的属性。可是黄逸梵的这种美,给了张爱玲幼年最初的憧憬,也让她自豪,让她自卑;不知张爱玲在LA与母亲分隔两国的时候,知不知道她母亲“自食其力”,去纺织厂做工。可是高贵美丽与劳动并不是相悖的。即使张爱玲见到在纺织厂做工的母亲,她也会觉得她是美的,是得体的,女人要自立,本就是母亲从小教她的进步的道理。即使她们母女,一生始终还是求感情。——然而求感情,需要爱,难道值得讥讽吗?难道就不是自立吗?她们需要的理解,深刻浓烈的人与人之间的吸引,与男权社会的婚姻已经矛盾,社会却又使女性一代一代走入婚姻,视婚姻为依靠,为出路,为谋生。张爱玲与她母亲一样,实际上一生都在与所谓的“主流”传统对抗。黄逸梵是美的,而张爱玲总为自己不美而对母亲歉疚着。

《小团圆》最后终结在梦上「二十年前的影片,十年前的人。她醒来快乐了很久很久」。倒数第二章,蕊秋最后一次回来,看了九莉编剧的电影,似乎很满意——她给了九莉认可了,可是九莉的感情早就耗尽了,也就是没有了。

「九莉自己到了三十几岁,看了棒球员吉美·皮尔索的传记片,也哭得呼嗤呼嗤的,几乎嚎啕起来。安东尼柏金斯演吉美,从小他父亲培养他打棒球,压力太大,无论怎样卖力也讨不了父亲的欢心。成功后终于发了神经病,赢了一局之后,沿着看台一路攀着铁丝网乱嚷:“看见了没有?我打中了,打中了!」

而蕊秋始终也没理解九莉。她竟以为九莉对她疏远是评判(judge)她男人太多了!其实恰相反,九莉怎么会用所谓的”道德“评判她?九莉或许是世界上唯一一个能理解蕊秋对感情,对爱的需要的人,「她在四面楚歌中需要一点温暖的回忆。那是她的生命。」——仙子教母失了美,仍有一点来自男人的爱,这是她的支撑与温暖。九莉童年住在她母亲那里,母亲出钱要送她读书出洋,家里有客来——实际是约会,的时候,九莉躲到屋顶上看书,心理重压下,窘迫得几乎要跳楼。她一生都在歉疚,她是母亲受逼迫的婚姻的证据,阻碍了母亲的爱。

抛开九莉,回到张爱玲。张爱玲在后来用英文写就的取材自自己童年的小说《雷峰塔》《易经》里,把弟弟给写死了。几乎是情景喜剧的包袱,“我在小说里把你写死!”(《武林外传》吕秀才),但确实可以折射作者的隐秘心理。同样,《茉莉香片》里的母亲,因家族压力与聂传庆父亲结婚,美丽诗意的,早逝的冯碧落的形象,来自于张爱玲的母亲,也是不言自明的。那么,为什么冯碧落也早逝呢?与《雷峰塔》《易经》里弟弟的夭折,是一个道理吗?自来将张爱玲的母亲和姑姑视作一体来看,连《小团圆》里也是“二婶三姑”,但她的母亲和弟弟,也有一定的整体性。用现代的眼光,或者《茉莉香片》里都存在的一种“反封建”的陈词滥调,自然可以说她的母亲和弟弟都是封建旧家庭的牺牲者。但是这种“牺牲”“受害”,是无产阶级文化宣传,是片面化了的,“门缝里瞧人,把人看扁了”,是一种取典型形象的提取,真实世界里的“受害者”从不完美。与张爱玲血脉相连的母亲与弟弟,尤其是母亲,在一件件的小事上积累起来,只使她感受到感情上的被背叛。弟弟小时候背后对人诬陷她“家门之玷”,母亲咒骂她“你活着就是害人”,这些事,她记了一辈子。她对这两个世界上最亲的人,她曾经最爱的人,是因为感情深,所以刺也扎得深。把最亲近的两个人,母亲和弟弟,都“写死了”,代表的是相当程度的失望,进而逃避,对感情的隔断,自我保护。她没有办法,也不愿意把她们的“其后”写进故事里,却也不能另编造一个“更好的”版本,于是只能把它截断了,写死了。用她的笔杀死这个世界上最亲的亲人,是“不得不”。