想象、身份和资本主义:日本流行音乐简史(上)

一、早期的日本传统音乐

J-POP的历史可以追溯到日本传统歌曲,中村とうよう认为,ソーラン節是最具代表的日本民间传统歌曲,这种类型由北方地区渔民在工作时自发演唱的旋律和歌词组成[1]。然而,在日本,描述“民间”音乐最常用的术语是民谣。大约从19世纪90年代,就有文献记载民谣一词的使用,通常由人声和器乐伴奏组成;民谣是“工作歌曲,游戏歌曲,[和]情歌”[2],日常生活的主题。民谣与前现代江户时期(1600–1867)的城市音乐形成了鲜明的对比,这种城市音乐被称为俗谣,经过都市街头流浪歌手改编,艺妓可能会把民谣改编成自己的表演风格。前现代城市中心的俗谣音乐与其“粗俗”的形象作斗争,并从乡村民谣借鉴了传统和合法的形象。后来,为了保存正在消失的话语,学者们将民谣歌曲转录为一种土著音乐“传统”。民谣作为一种流派,是为了回应日本音乐家和音乐历史学家面对西方音乐术语而创建的;因此,音乐家和音乐历史学家故意以模棱两可的方式使用这个词,允许各种音乐归入其标题之下[3]。

明治维新(1868年)取消国际旅行禁令后,政府希望让新的城市文化合法化,并尝试借用其他地区的图像来平衡其负面的城市形象,其目标对象不仅仅是日本人,也包括新来的外国观察者。一个日益关注大众媒体的社会史音乐家可能从外围乡村借用传统,并使其成为自己音乐传统的一部分[4]。战前的日本城市流行音乐形成了一个移动的目标,一种对标签的“传统”搜索:它需要先定义自己,以确保其生存;它同时面对着与进口西方音乐的竞争,并且需要在专业音乐界保持质量和文化价值[5]。

正是在明治时期,日本学者开始出版日本流行音乐史,他们开始使用新的术语来描述这些发展。大众音乐用于描述“大众”的音乐,尤其在20世纪20年代,它通过将前缀“大众”附加到任何文化形式,来描述通过商业媒体传播的公共或“大众”文化新概念。流行歌用于描述德川或江户时期商业创作的音乐,流行歌因此成为明治时期“现代”翻译的术语[6]。此外,军歌也是明治时代非常重要的歌曲类型,这些歌曲融合了日本和西方音乐风格以及西方乐器(主要以铜管进行曲的形式),直到二次世界大战后才被禁止,但依旧存在于当代日本音乐中。

从20世纪20年代中期开始,“流行歌”一词不再被大量使用,取而代之的是可以与“主流流行音乐”可以互换的“歌谣曲”一词。20世纪20年代末,日本放送协会(NHK)在电台上使用了这个词,并延用至今[7]。虽然歌谣曲成为描述战后日本流行音乐的通用术语,但仍有其他术语用于区分日本流行音乐与外国流行音乐,即邦乐和洋乐,前者在某些情况下用于描述传统或“古典”日本音乐,也更广泛地用于描述在日本生产和发行的任何音乐。西方流行音乐压倒性的全球影响力使非西方音乐变得不那么独特,甚至歌曲内容的差异都变得不那么有意义。在这种情况下,当代的邦乐只是“模仿西方声音,很少转换”。真正区分邦乐和洋乐的是歌曲的国籍、歌手的国籍和歌词的语言[8]。在当代流行音乐领域绘制流派图时,背景而非音乐内容成为决定性的问题。

总的来说,战前的流行音乐投射出一种新的“现代性”,这种现代性总是与城市联系在一起。现代性在歌词中时而被赞扬,时而被贬低,既吸引了被疏远的移民,也吸引了心怀不满的城市本地人。在这个时候,我们看到了所谓的“民族”流行音乐的转变。在战前和战时蓬勃发展的流派是爵士乐和蓝调,以及小规模的流行歌曲和“日式旋律”[9]。这也是美国文化深入日本大众文化的结果,一战后美国的生活模式,深深吸引东京与大阪等大都市的中产阶级。20年代以后,作为“异国”的美国消失,反而是作为“我们自身一部分”的美国,成为在论坛上从各种立场讨论的绝佳主题[10]。哪怕在太平洋战争如火如茶之际,日本大众表面上高喊“恶魔英美”,心中也深信这个信念;但同时又非常在意美国,仍不断对美国有不自觉的欲望。一些战争时期的论者相信抹除在日本泛滥的美国主义、找回本国的文化传,日美战争是必然的[11]。在战时的40年代,爵士乐和蓝调被当局禁止,甚至“悲伤”的歌曲也被压制,以防止公众变得过于忧郁[12]。

在战前,想将一首热门歌曲与一位歌手的面孔或音乐风格联系起来是很极为困难的。歌曲可以由任何人,在任何特定时间在舞台上表演;正因为如此,歌曲本身才是明星,而不是表演者。随着制作人成为焦点,从歌曲到表演者的转变预示着本世纪后期的进一步转变[13]。这些变化主要是通过媒体的影响力和力量促成的,媒体使战后的歌曲能够被更大的人群消费:通过录音、广播和电视,这些都比音乐会舞台影响更深远。

二、战后初期到50年代的日本音乐发展

2.1 战后的开端

二战结束后,联合国驻日盟军总司令部(GHQ)和麦克阿瑟对日本的改革废除了禁止音乐的条例。在占领的最初几年,从西方引进的音乐,以及西方风格的日本音乐在20世纪50年代和60年代占主导地位。这些音乐被认为具有新时代所需的品质:有希望的、明亮和“现代”的[14]。最早的大热曲和战时体验密切相关:战争期间日本民众的被上级压迫、经历了官员的虚伪、粮食和物资不足、治安恶化的体验,促使他们渴望战后的革新,批判政府的情绪以“真正的爱国”表现出来,将战后民主化和爱国结合。保持日本传统的同时,大规模接受西方的知识,最终暗合战后初期民主主义者提倡的“我们日本人并没有完全发挥出潜力”[15]。因此,战后初期音乐家采用战前日本的风格,但是用美国的方法制作。

战后的第一首热门歌曲是1946年1月由並木路子演唱的《リンゴの唄》,她的母亲在东京空袭中丧生。她自己的左眼也受到了损伤,导致永久残疾。此外,他的二哥和父亲也在战争中丧生,她的初恋情人在学生派遣的神风特攻队中阵亡,这使得並木路子对战争的残酷有直接的体验,激发了她对战后光明未来的渴望。歌曲中,漂亮女孩将感情托付给红苹果的歌词,与战争结束后被烧毁的风景和摆脱战时压力的自由感极其相配,歌词明亮,让人耳目一新。这首歌也被称为“标准BGM”,当电视节目和其他素材镜头显示战争结束后被烧毁的废墟、黑市、购物列车(買い出し列車)航拍镜头时,几乎总是被用作BGM[16]。这首歌也成为战后日本重建的象征。

2.2 经济重建时期的音乐

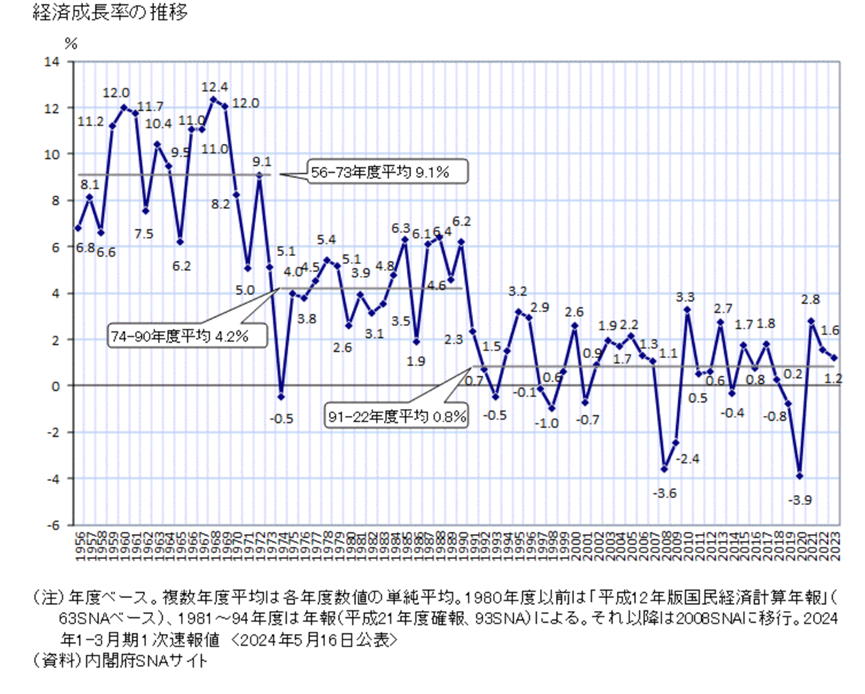

50年代日本从战争中恢复,尤其是1950年朝鲜战争的爆发,日本通过朝鲜战争的“特需”经济景气得以恢复,摆脱了40年代后期因为抑制通货膨胀所采取通货紧缩对就业、福利的摧毁以及大规模经济萧条[17]。1955年自民党成立后,随着自民党变为稳定长期执政党,实现了与“适度规模”的在野党势力相抗衡的“五五年体制”,日本转入稳定的以战后成果为基础的政治格局[18];与之并行的是战后思想的裹足不前[19]。战败后历经十余年,战败时三十岁左右的战后思想家们大多业已年逾四十,支撑他们的战争记忆也逐渐淡化,享受战后成果逐渐取代了进取性批判反思。美国士兵带来了爵士乐、布吉舞、乡村和西方唱片成为日本人享受的内容;很快,日本音乐家开始在军事基地附近的夜总会模仿这些风格[20]。

日本人对美军基地的态度是矛盾的,一方面日本人可能不喜欢那些为了谋生而接近美国的人,这容易让人想到被占领的耻辱,另一方面,战后日本人人相当憧憬美国人富足的生活,如石原裕次郎、美空云雀(美空ひばり)等人主演的电影经常展现美国化的日本人对于美国人的反抗,这恰恰反映出这种矛盾的心理[21]。吉见俊哉就指出,战后日本主流的大众意识是“亲美”而非“反美”。不过,在过种主流意识的,“反美”仍与“亲美”互为表里,数度出现在大众意识面前。“反美”毋宁说是由共产党员、在日朝鲜人与基地周边的农民等,抵抗美亚洲支配的人们所强力主张[22]。

战争时期音乐禁令的解除,让战前本就蓬勃发展的爵士乐获得进一步发展。占领时期的美国爵士乐被认为是一种主流流派,它从占领军基地蔓延到城市地区。爵士乐在20世纪60年代和70年代初仍然是主要的流派。这一时期诞生了爵士咖啡馆,在这些咖啡馆里,顾客可能会在一杯咖啡前坐上几个小时,而咖啡馆老板则担任DJ,通常会演奏美国爵士乐。该场所和形式就是今天“livehouse”的前身[23]。美国基地附近流行一种基地乐团,这些乐团为占领军表演。根据东谷让研究,在占领期聘请乐团的美军相关设施有(1)RAA的设施;(2)部队专属的俱乐部;(3)由日本人管的酒店与舞厅等三种,部队专属的俱乐部又依重阶分为军官俱乐部、士官俱乐部与士兵俱乐部。当时,过些俱乐部的数量,光本土已高达500家,每家都有为美军演奏的乐师,人数颇多[24]。战后日本的爵士乐,还有不久后掌控演艺圈的组织,原点都是透过过种与占领军的交涉逐渐形成:基地乐团在和美军交流的过程中形成战后早期表演者和歌手,而为表演者介绍进入基地而衍生出交流人的仲介,随后变成演艺公司,逐渐支配电视时代的大众乐[25]。

在20世纪50年代,Rockabilly(山区摇滚)取代了布吉舞成为最时尚的流派,这是起源于乡村音乐的一种音乐。乡村和西部音乐也是源自美国军事基地的流行音乐流派,与美国白人民间音乐息息相关。乡村和西部音乐经常使用诸如对城市方式幻灭的孤独乡村男孩等形象,尽管日本与美国文化之间存在预期的文化距离,但这对日本城市移民非常有吸引力[26]。一方面,战后建设时期大量的农民进入城市,但是城市并不一定比农村更好,空袭导致城市的住宅基本被烧毁,衣服和粮食严重不足。当日本逐渐走出战后贫困,进城农民感受到波德莱尔口中的城市的丑恶。另一方面,战争时期大量城市居民被疏散到农村,关于有限的粮食的分配,疏散者同当地人也爆发过争吵,而手中握有粮食的当地农民占有优势。当时贫富差距较大,都市中产阶级本就容易成为贫农忌妒和憎恶的对象。从战时到战后,带着仅有的一点家产和衣服,来到农村买粮食的城里人,也对那些狠狠杀价、便宜买进自己家产的农民十分反感。“疏散”这一所谓的人口移动使得城市与农村的对立表面化,战时城乡矛盾延续到战后,不仅成为战后思想的源泉,也让农村移民感受到城市的敌视[27]。

Rockabilly备受欢迎的另一个因素是“年轻人”的诞生(“若者”の誕生)。从明治到50年代前期,“年轻人”还没有建立起主流文化之外的边缘社会存在的身份。从生物学意义上来说,年轻人只是尚未完全长大的半人,他们被期望尽快进入社会并成名,完全融入社会,以更“纯粹的方式”追求理想。然而,到了50年代后半,“年轻人”的社会存在被认为是一种不同于“成年人”、反抗“秩序”的独特性身体[28]。在音乐领域,与此相对应的现象是,以猫王普雷斯利(Elvis Aaron Presley)热潮为起点的摇滚乐的狂热[29]。许多人翻唱普雷斯利,但最著名的之一是平尾昌晃在1958年演唱的《かんごくロック》[30]。Rockabilly使用了摇滚传统中的电吉他,而不是与乡村和西方相关的原声吉他。20世纪60年代初,Rockabilly、乡村和西方风格的日本流行音乐的受欢迎程度有所下降,它们随着披头士(the Beatles)风格的摇滚乐席卷全国逐渐脱离主流[31]。

2.3 美空云雀和战后初期的日本娱乐圈结构

日本战后初期最伟大的本土女歌手是美空云雀,她是日本传统音乐的代表人物,伟大的作曲家、被尊称为“歌謡曲の父”、创作了“古賀メロディー”的古贺政男发掘了前者,并且让她大获成功。但是美空云雀也尝试过其他各类洋乐风格,例如爵士乐和乡村音乐,但是她对各类音乐的表演都展现出自己的理解,而不是简单地模仿。她能够以自然的方式完成演唱,完全没有刻意表演的印象。她的标志之一是在歌曲结束时哭泣,这种做法不仅在早期的歌谣曲和演歌经常出现,并且在后来的80年代为偶像歌手的表演树立了感伤主义的标准[32]。在美空云雀之后,流行音乐中的情感表达成为音乐才能的重要组成部分。眼泪是真实情感的证明,被认为与音乐天赋不相上下,甚至高人一等。美空云雀不仅有出类拔萃的表演感染力,她的唱功更是顶尖,对于各类歌曲演唱都游刃有余,这正是她的感染力的基础之一。

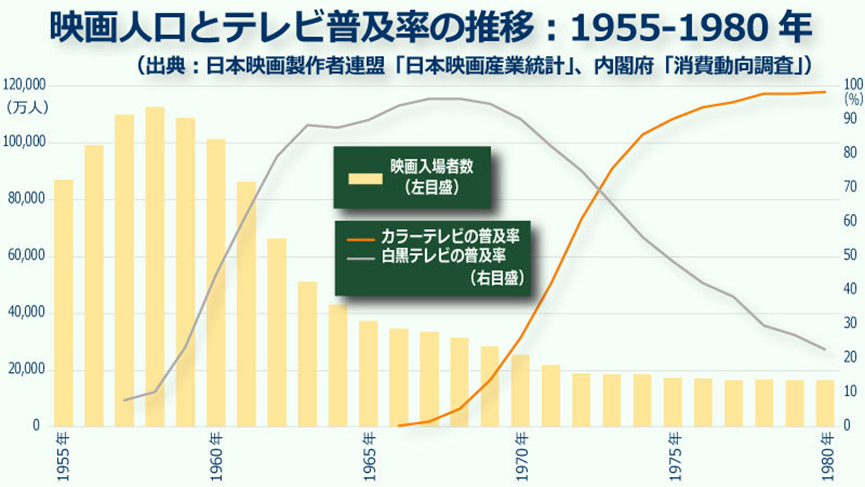

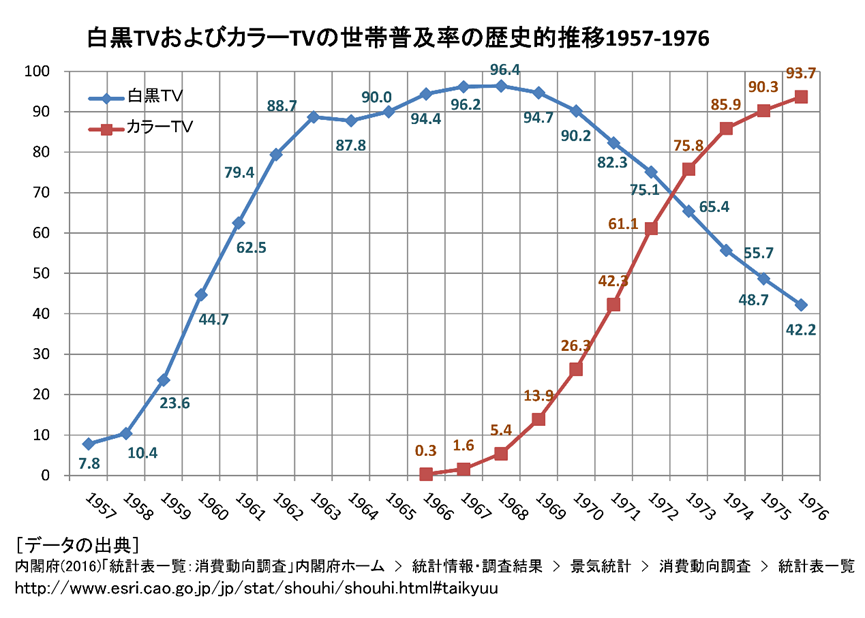

美空云雀和並木路子在战后初期都是电影事业和演唱双修,这是战后很多歌手的个人道路。这些歌手兼演员隶属于电影公司,出演了本公司制作、发行的电影。电影公司各自发掘、培养了招牌演员。在上个世纪50年代,日本人主要的娱乐方式是看电影,电视普及率还是相当低。 1957年,黑白电视普及率才到7.8%;而1958年电影的入场人数在达到了约11.27亿人次的顶峰[33]。

上述艺能人的成功离不开同一时期个人歌曲(持ち歌)体系的建立,个人歌曲将歌曲与个人歌手紧密联系在一起,标志着现代明星体系的开始[34]。音乐制作公司扩大了他们对创作过程的影响力:他们监督作曲、录音、推广以及管理艺术家的职业生涯。这种集中控制使歌曲(和词曲作者)很容易与某些表演者、唱片公司甚至媒体(如在某些电视频道露面)建立密切联系。当音乐消费的主要对象变成唱片(唱片封面上有歌手的照片)而不是乐谱(作曲家和作词人在表演者的名字上方)时,音乐电视节目的后期发展巩固并加强了歌曲与歌手形象之间的联系[35]。这为现代艺能公司出现奠定了基础。

三、20世纪60年代的日本流行音乐:从流行歌到民谣运动

3.1 歌谣曲的发展:和制流行歌的火爆

20世纪60年代初,一种更成熟的日本流行音乐出现了:它不仅仅是一种封面,而是一种伤感而有趣的流行音乐流派,将美国风格与日本情感融合在一起。和制流行歌(和製ポップス)凭借最新的听音乐形式和电视的普及在日本各地传播开来。以坂本九为代表的日本歌手不仅让和制流行歌在日本畅销,还将其在海外发扬光大[36]。它在全球的成功往往被归功于其“歌谣曲式”的旋律结构,在日本观众中听起来像“西方”音乐;然而,由于部分依赖于五声音阶,它对西方听众来说反而是一种异国情调[37]。与此同时,其主要结构也没有远离美国听众的偏好范围。

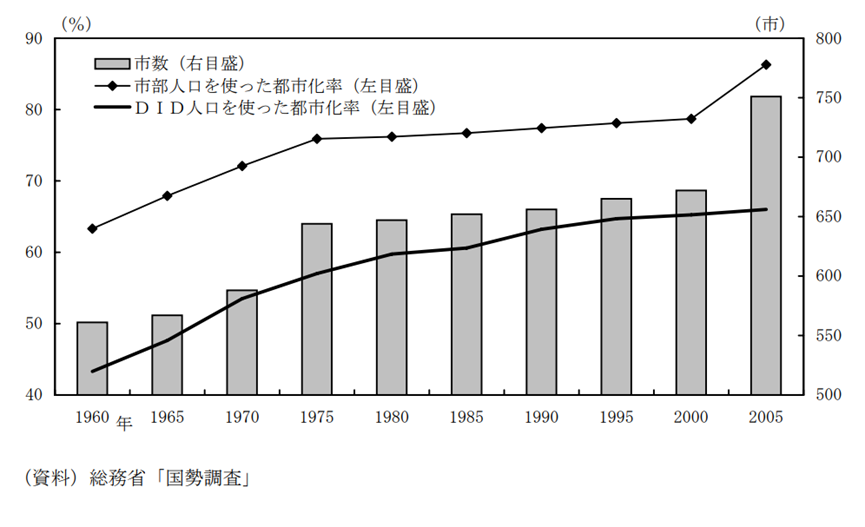

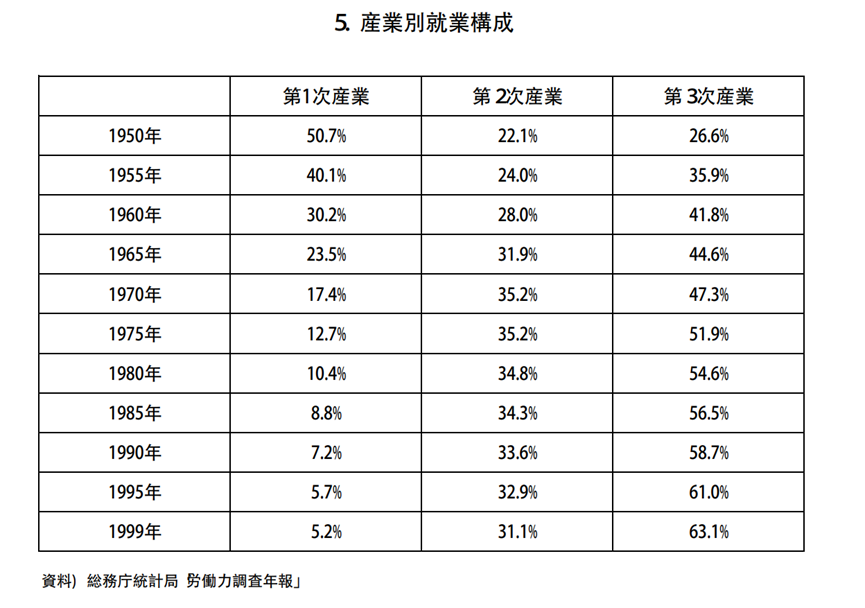

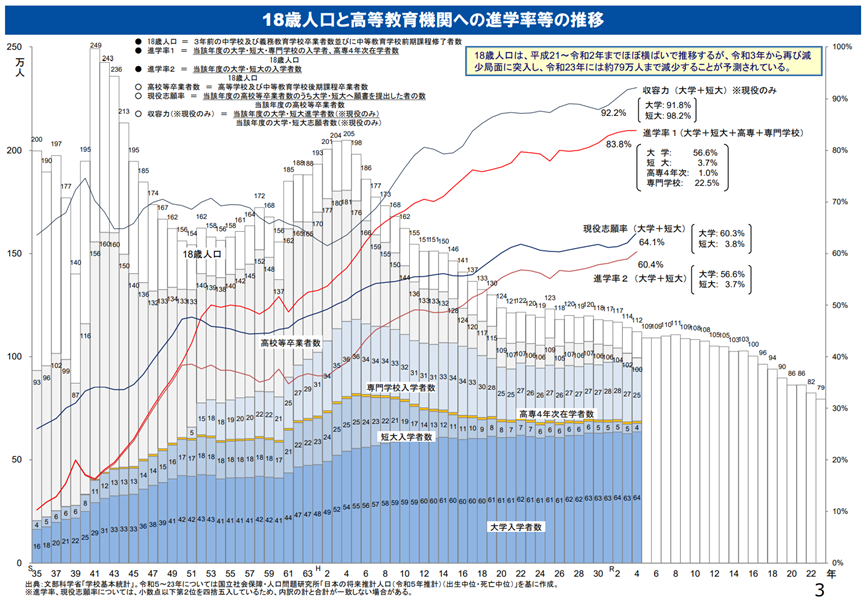

坂本九等歌手的成功也离不开当时逐渐普及的电视宣传,他们经常参加各类音乐节目。这些节目以音乐、舞蹈和喜剧为特色,使日本公众对音乐天才有了多样化的印象。值得注意的是,和制流行艺术家吸引了越来越多的日本人口,城市白领及其家庭成为与音乐相关的家用电子产品的狂热消费者[38]。经济高速増长和进口自由化,导致农业人口的减少与城市化的加速。就业人口中农业人口所占比例1950年是45.2%,1960年下降至30.0%,1970年则骤减为17.9。这些刚刚来到城市的人,逐渐形成了不同于以往平民社区的社会。丸山真男在1947年曾将“上班族”形容为日本社会的少数派,而这种现象因时代不同的确正在发生变化。自这时起,“市民” 一词迅速普及,并不再是“资产阶级” 的代名词。[39]东京在1962年成为世界上首座人口超过1000万人的城市。同时为了筹备1964年 的东京奥运会,进行了大规模的公共事业建设,以此为节点,战败后的废废墟、黑市等景象也都消失得无影无踪了[40]。

与此同时,人们的生活方式也发生了翻天覆地的变化,美国的商品不像战后初期那么令人感到新奇。但是“美国性”依然围绕在日本社会文化之上,歌手的影响力很大程度上也和美国的“附加值”有关[41]。

3.2 电吉他和摇滚:电子热潮和Group Sounds

60年代日本流行音乐种类比50年代更为丰富。除了传统爵士乐伴奏,电吉他也得到更大范围的运用。The Ventures在1960年的成功刺激了大批日本电子音乐乐队的诞生[42],电子音乐经历了前所未有的繁荣。1966年披头士在武道馆的演出进一步激发了日本本土音乐家的热情,许多日本乐队开始模仿披头士的风格,并创造出电音[43]。电音热潮继50年代后期年轻人的诞生后,再次以更为尖锐的方式强化了“懂电吉他的年轻人/不懂的大人”——这种年轻人与大人之间的差异[44]。

此类乐队通常由两把或多把电吉他、一把电贝斯、一个电风琴和鼓组成。这些乐队主要表演乐器,但也在电视上为独唱歌手伴奏。这一热潮被称为“电子热潮”。不过,与后来的GS热潮相比,在这个时期,音乐人和听众之间尚未建立起“相互渗透”的感受性和体验共享[45]。这时,人们只是把这些看起来如UFO一样的未知音色的乐器,作为年轻人的“酷”的象征,充其量也只是将其作为一种简单的恋爱交流工具而已。

席卷而来的电子热潮,很快迎来消亡。消亡的主要原因之一是由于人们越来越担心青少年犯罪,对青少年音乐活动的限制越来越严格;另一个原因可能与人们的音乐品味从偏好器乐,转向以声乐为中心的音乐有关,那些在电气繁荣中“幸存”下来的人士建立了一种新的流派,即Group Sounds,有时缩写为“GS”;基本上,这是一个电器组合加上一个主唱(如泽田研二)。大多数GS乐队都聘请了唱片公司的专业作曲家为他们创作热门歌曲,这在当时几乎是所有流行艺术家和团体的标准做法[46]。

和之前的电子热潮相比,GS新增了“相互渗透”的元素:“只有我们才能真正理解他们”。演奏者和听众都是年轻人,但两者之间形成了一种非对称的交流模式,听众与演奏者产生了“相互渗透”。这背后的原因在于,即便同样是年轻人,只要年龄相差一两岁,他们欣赏的音乐也会大不相同。这种独特的个人理解为GS的听众带来了独特的享受方式,听众们通过将自己所处的位置投射到(音乐家)他们的位置上,来激励自己[47]。这种听众的自我投射,使GS的表演被接受为音乐家的“自我表达”。对于GS的听众来说,他们在主观上设定和GS的共同处境,使得GS演唱是在代表“我们”来表达自己。

3.3 反商业性的乌托邦:民谣运动

20世纪60年代日本的民谣音乐反映了美国的发展,继承了琼·贝兹、彼得·保罗和玛丽以及鲍勃·迪伦的传统。宫台真司指出,当时完全用英语模仿美国民谣的日本民谣运动,体现了"都市的/乡下的"与"美国式/日本式"两种差异之间的重叠[48]。当时的美国民谣在激发对美国城市的向往方面,发挥了与美国创造的电视剧相同的功能。然而,当民谣开始作为商品流通,脱离了学生之手,民谣与"都市性"的联系迅速减弱。民谣十字军(ザ・フォーク・クルセダーズ The Folk Crusaders)是60年代从业余乐队出道的民谣乐队的代表,他们凭借着在广播中频繁播放的乐队单曲得到音乐公司的赏识,本来已经解散的乐队于1967年成功出道,1968年按照约定解散。民谣十字军摆脱了"都市性"这一属性,转而以地下音乐为卖点,在地下的单曲被称为日本最初的地下音乐唱片,“地下音乐热潮”开始涌起[49]。从民谣十字军以后,民谣开始掌握“反商业主义(=民谣)/商业主义(=歌谣曲)”这样的标签[50]。民谣十字军还促进了关西民谣的发展。

地下音乐时期的民谣歌手演奏的不是“狂野”的电吉他,而是价格较低的原声吉他,因此业余爱好者能够以最低的投资参与这场运动。民谣音乐代表了流行音乐的一个新的定义时代:这是人们参与“做”的音乐,而不仅仅是“听”的音乐,这对未来几十年观众看待他们与流行音乐关系的方式产生了巨大影响[51]。换句话说,流行音乐成了业余爱好者可以通过生产而不仅仅是消费来参与的休闲活动。

60年代后期,民谣音乐的影响力在日本左翼运动中达到了高峰,以关西的冈林信康、高田渡、高石友也(高石ともや)为代表的民谣歌手们唱出了年轻人对社会经济平等的幻灭。民谣变得更加以“抗议”为导向[52],从中诞生了最早的独立歌手。民谣歌手推崇“只有这个人能理解我们”,歌手和听众团体(而非“我”与歌手)形成渗透和呼应关系[53]。

60年代末被称为“政治季节”(政治の季節),1960年日本爆发了激烈的安保斗争,1968年日本受到同期中国的影响爆发了激烈的全共斗,1970年又爆发安保斗争,各类新左翼对当局的抗争促进了民谣在日本的扩展。

但民谣的成功,同样埋下了它灭亡的种子。民谣的公众吸引力的一部分是它对当代日本严重问题,以及针对问题的社会和政治解决方案的真正关注。然而,随着商业上的成功,这种“真实”的联系被削弱了,尤其是一系列因素破坏了作为非商业和批判性的民谣的发展:全共斗运动溃灭了;1960年改订的(需要国会批准的)《日美安全保障条约》在1970年自动延期,根本无须国会的讨论和表决,安保运动的目标已无法实现;70年代的日本社会党和共产党也与60年代的不同,它们已经无意认真进行安保斗争;60年代的高速经济增长使国民得到满足,对于学生的革命梦想已失去了兴趣;机动队的警备壁垒森严,牢牢地压制住新左翼各派。在这个基础上,批判性民谣音乐向着商业化的方向转变。

但民谣音乐依旧对日本音乐产生了深远的影响:在民谣音乐繁荣时期,流行音乐产业的权力关系开始被重新定位;这些音乐在20世纪70年代被完全融入主流流行音乐。部分GS表演者和民谣歌手开始创作自己的音乐。民谣歌手最早就是以自力更生的业余表演者的身份面向公众展示,而不是精心培养的“专业人士”。表演者和制作人之间关系的质变将在20世纪70年代的新音乐中继续实现。60年代的电视扩张也促进了这一转变,1963年黑白电视机普及率达到了88.7%。1959年4月皇太子成婚游行的转播和1964年东京奥运会成为了日本电视普及的契机,加之战后日本经济的飞速增长,从60年代后半期开始,彩色电视的更换也急剧发展,在70年代电视普及基本上完成,观众可以在电视上观看各类综艺、CM广告等,这为70年代的新音乐运动(ニューミュージック)和偶像的发展奠定基础。

3.4 如何捍卫传统音乐?:演歌的诞生

在20世纪60年代中期之前,所有“流行”音乐都被称为歌谣曲。然而,这种包含了从美式流行音乐到摇滚乐和民谣音乐的大帐篷音乐类型,以及日益多样化的音乐,导致这个词的原本含义被淡化。那些对新的文化趋势感到不安的表演者和观众,需要一个新的准则来表达他们在音乐场景中的身份,从而创造了“演歌”一词[54]。在歌谣曲和演歌分裂后,出众的声乐技巧和音乐才能开始与演歌艺术家联系在一起。

“演歌”一词在20世纪60年代后半叶被逐渐使用,它不是一种“新”风格;艺术家有意识地创作“流派化”的演歌 ,并将其称为“发明的传统”,“行业决定的文化产品”。这种音乐的创作是为了听起来“古老”,依靠战前对流行歌的想象来启发其创作和表演[55]。因此,演歌的出现是对日本流行音乐的反应,或许也是对西方在流行文化中更广泛存在的反应。然而,演歌在一定程度上依赖于西方音乐背景。尽管演歌乐器经常使用日本音阶,但它主要由小提琴、电吉他、贝斯、鼓和弦乐组成。演歌通常是缓慢到中等的节奏,以柔和的节奏使用小调,并使用传统的日本声乐技术,如小节こぶし。在抒情方面,演歌最直接地表达了特定文化的理想,如家乡、国籍和道德。伤感、失恋和饮酒是流行的主题。演歌歌手唱出了一种理想化的日本乡村生活,这种生活一直在等待着他们[56]。现在久负盛名的演歌歌手,如都春美(都はるみ)、石川小百合(石川さゆり)、森进一和北岛三郎,都有着漫长而受人尊敬的职业生涯。部分原因是他们有着稳定的粉丝基础,也在于他们在文化和心理上都能被广泛视作为日本传统文化的代表。这种文化传统主要由男性产生,但由男性和女性同时表演[57]。

四、20世纪70年代的日本流行音乐:新式媒体之下的新音乐和偶像

4.1 日本摇滚的诞生:Happy End和新音乐运动

20世纪70年代出现的乐队被称为“新摇滚”运动。如果GS代表了“商业主义”,那么新摇滚歌手就追求“真实性”。新摇滚歌手通常分为两类:用英语演唱的,追求完全文化真实性的(如内田裕也);以及用日语演唱的,一般可以追溯到伟大的Happy End乐队。他们代表了西方摇滚与日本情感及文化象征的复杂融合。佐佐木敦注意到,在Happy End使用日语唱摇滚之后,美国、日本以及音乐三者之间的关系发生结构性的转变。“美国”与“日本”最初只是地理上的名词,彼此之间没有音乐上的联系,是摇滚乐这种特定的信息模式,决定了地球上不同文化、区域和语言之间的相位,也改变了人们过去已经作为常识所接受的这一切[58]。

但是,一般民众对日语摇滚的接受,还要等到1977年以原田真二、世良正则和Char为代表的“摇滚御三家”,乃至1978年出道的南天群星等乐队爆红[59]。

Happy End乐队活动时间虽然很短,但是评论家細川周平认为,Happy End的解散标志着“新音乐”的开始,这不仅仅是关于风格,更是制作过程的变化。在Happy End解散后,四位音乐家各自发展了自己的独立风格,从而在20世纪70年代创造了一种复杂的流行流派新音乐。这一流派打破了传统音乐行业对作曲家、作词人、编曲人、音响工程师和歌手职责的分离,因为音乐家可以承担所有这些角色[60]。

从Happy End的内容来说,作为全共斗一代,“作为六十年代主基调的‘政治’‘运动’等‘反抗’立场,在他们的音乐作品中几乎完全消失”。松本隆创作的歌词也没有“任何对特定社群或共同体的归属感,任何生活的实感,或是任何存在上或观念上的痛苦与绝望”,有的只是“几乎没有任何积极意味的空旷的‘风景’”[61]。这是时代变化的标志,标志着共同建立美好社会的理想的消失,日本人停下了追寻乌托邦的脚步。

4.2 继承和发展:新音乐运动和民谣运动

民谣运动在70年代的商业化,除了政治季节的结束,也包括外部因素。在同期的美国,反文化运动的失败伴随着对“都市性”的失望,民谣从“都市性”变质为“乡村发现”的音乐,以詹姆斯·泰勒和卡罗尔·金为代表的“唱作人”热潮兴起。在日本,1970年创刊的时尚杂志《an-an》引领了“乡村热潮”(カントリーブーム)和“手工艺热潮”(手作りブーム),并连接到了JR的“发现!日本”(ディスカバ!ジャパン)活动,该活动旨在吸引新干线的乘客。这些国内外的动向相互共振,使民谣的“反商业主义/商业主义”标签变异为“手工制作(=民谣)/非手工制作(=流行歌曲)”的标签[62]。1972年吉田拓郎的热门歌曲中确立了这个标签,此后,“手工制作”的民谣开始被“商业化”销售。对于听众说,民谣歌手变为走向“商业化”的民谣歌手/词曲作者,为更多的观众推广他们通常柔和的原声声音。

然而,商业化的民谣很快就陷入固化,民谣中“自编自演”的泛滥,此类无病呻吟的“四叠半”民谣(四畳半フォーク,松任谷由实发明的词汇)和“谁都没我苦,我比Blus(蓝调)还苦”的“自虐歌谣曲”很难获得新兴阶级的青睐。于是,引入了“好的自编自演/坏的自编自演”这一区分的新音乐[63]登堂入室。

相比于民谣保留的“乡村性”和内向性,新音乐引入了中上层阶级的市郊心态,加上唱响消费社会赞歌的都市女声,迎合了经济发展、都市中产阶级扩大带来的中产阶级意识,完全瓦解60年代的政治意识。传统歌谣曲最大的问题是歌曲太过于保守,而民谣又太过苦闷,新音乐歌手的歌词和旋律中,很少出现民谣中常见的日式沧桑感,又与摇滚和歌谣曲有所区别,因此自成一派。

新音乐运动没有单一的音乐风格,但它对旋律和“内省”歌词的关注是其成功的关键。新音乐作为受年轻一代欢迎的新日语流行歌曲,更注重旋律和节奏,而不强调歌词内容的传达。在声音风格上,新音乐是日本流行音乐追随西方流行音乐的一个重要过程。这些音乐作品学习并吸收来自欧美最新流行音乐的元素,被认为是以呼应年轻人感性为目标的“新音乐”。男性和女性听众都可以认同新的音乐明星,并对歌手的信息进行自己的解读。

其中,对传统男权社会日本进行“解构”是新音乐一大特点,尤其是松任谷由实、大贯妙子、五轮真弓等不同于过去歌谣曲女歌手的新音乐女歌手。新音乐女歌手的歌曲倡导男女平等地对谈,例如松任谷由实的歌词中的女人不再被男人耍得团团转,也不再为男人无私奉献,而是具有一种独立女性的淡漠视线;五轮真弓发行了单曲《煙草のけむり》中,男女之间展现的是平等且一对一的关系,这是以往日本流行歌曲中所未见的世界[64]。对所有女孩来说,她们的歌词是“这就是我!”的体现,将被完全遗忘的“我”从刻板设计的四叠半民谣中拯救出来。新音乐歌手成功地呈现了“只有这个人才能理解的(我)”的“相互渗透”形式,这种“相互渗透”充满了默契和亲近的感觉[65]。下图是宫台真司调查的新音乐、流行、歌谣曲、摇滚和重金属爱好者聆听歌曲的偏好,可见新音乐很容易让人投入并感受现实,这也为它们战胜歌谣曲打下良好的基础。

新音乐的另一大特点是歌曲带有淡淡的哀愁感,或者浮游感。这让日本新音乐作曲家喜欢变换着使用王道进行等几类和弦进行表明“城市的哀愁感”[66]。例如はちみつぱい的歌曲《塀の上で》,以缓慢的华尔兹(三拍子)节奏歌唱。这种出身于羽田的演唱者铃木敬一特有的哀愁心境通过旋律传达出来,让人忍不住跟着哼唱[67]。松任谷由实的名曲《ひこうき雲》更是使用钢琴作曲演唱、用来纪念早逝的同学,全曲朦胧着淡淡的哀伤,这首歌经常被认为是日本新音乐的重要标志[68]。她的另一部名曲《卒業写真》则是使用王道进行的经典名作。

新音乐运动继承了民谣运动重塑音乐产业权力关系的任务。到1975年,“新音乐”这个词被用来描述从民谣到流行音乐再到摇滚乐的各种歌曲;他们唯一的共同点是对音乐和音乐家之间的互动有了新的感受。他们创作了自己的歌曲,并以真实易懂的方式呈现音乐。新音乐,虽然敏感而真实,但仍然是商业性的[69]。

从新音乐时代以来,与一次性商业单曲相比,日本唱片业的音乐才华表现在强劲的专辑销量上。1971年井上阳水的专辑《氷の世界》成为日本第一张百万专辑,从这之后,日本专辑销售量逐渐增长,到1992年CHAGE AND ASKA的专辑《TREE》成为第一张销量突破200万的专辑,1995年Dreams Come True的专辑《The Swing Star》成为第一张300万专辑,Globe1996年专辑《globe》成为第一张400万专辑,B’z的精选专辑《B’z the Best Pleasure》是一张500万专辑,1999年宇多田光的《First Love》是第一张700万专辑,代表着日本音乐销售量的巅峰[70]。

专辑也经常被认为比单曲更为“本质”的存在,代表演唱者作品的精华甚至“思想”,例如Mr.Children的专辑《深海》经常被认为是商业和质量综合而言最为成功的概念专辑。新音乐歌手的专辑成功,也离不开他们在发行专辑之前先发行单曲试探市场的热情的行为,之后发行的原创专辑中会包含两到三首已经发行的单曲和8首左右的原创歌曲。如此一来,艺人可以根据市场调整专辑的歌曲,粉丝同样被先发的单曲吸引,更为期待专辑的到来,实现了良性的互相促进。

4.3 Tie-up是关键:新音乐歌手的宣发策略

新音乐歌手都有一个共同的特点:他们凭借自己的能力创作歌曲,因此他们不必依赖人才中介的制作团队来进行创作。此外,他们能够自行制作(或彼此制作),使他们在艺术上和财务上独立于主流的“娱乐圈”行业,后者往往是垂直组织的,或家元制度风格。这些艺术家不是“人造”的明星,而是真正的音乐家。这一点与20世纪60和70年代民间表演者们提供的直接吸引力并无不同[71]。

最早的新音乐为了获取听众,选择和CM广告绑定,让更多的听众可以听到自己的歌曲,结合歌曲和CM以扩大自己的影响力。在此基础上,新音乐的音乐人利用了电视。音乐、电视和产品广告行业之间的互补关系诞生,这也是现代偶像的基础。新音乐的歌曲还经常成为电视剧的主题曲,这成为了在80-90年代电视剧收视率较高,而互联网和电子音乐尚不发达的时代,获得极高的收听率和销售量的基础。根据笔者的统计,日本实体单曲销量历史前20之中,一共有10首单曲是电视剧主题曲,4首是电视节目的主题曲,还有一首是广告主题曲。歌曲和电视捆绑的策略是无比成功的,这被成为“tie-up”策略。

尽管日本流行、民谣和新音乐艺术家通过与电视上的产品合作,大力宣传他们的音乐,但他们往往会避免亲自出现在音乐电视综艺节目中。这些银幕外的艺术家被称为“创作歌手”,而不是日本通用的“歌手”。他们为年轻观众创造了一个新的“酷”形象,创作歌手认为此举可以避免过度曝光和营造一种排他性的氛围,让自己更有价值,最终卖出更多的唱片。和偶像不同,他们选择用物品或产品(通过广告),而不是用主观的身体(通过表演),来宣传自己[72]。为了弥补个人曝光率不如偶像的问题,创作歌手采取其他非直接策略,主要通过主持深夜广播来获得曝光。

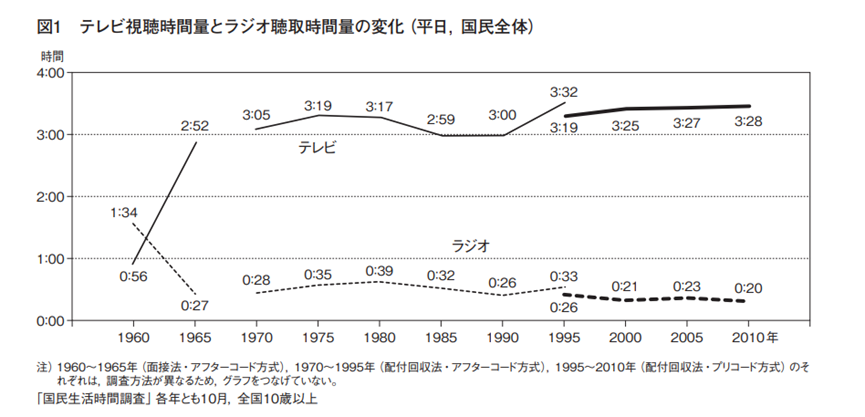

广播节目是20世纪50年代最受欢迎的娱乐形式,它们的制作和消费相对便宜,50年代美国基地收听的Far East Network(FEN)的大多数节目都是娱乐向:包括当地FEN DJ音乐节目、美国联合广播节目、合众社小时新闻简报和美国职业体育报道。这一广播无意之中成为日本音乐人接收美国音乐的窗口[73]。然而,电视的出现意味着日本广播衰落的开始。1960年起,随着人均电视观看时长的增长,广播收听时长一直下降。对此,电台通过使用“受众细分”策略,按年龄和性别瞄准特定市场,在媒体娱乐行业重新确立了自己的地位[74]。

因为收音机比较小、可以随身携带、随着听众移动,听众开始将收听收音机的行为从客厅带到车里,以及更大的户外,因此电台针对公众以外的市场(例如夜班车司机)做文章。创作歌手将自己的音乐市场根据年龄细分进行制作和推广,以独有的方式获得商业成功,1967年成名的民谣十字军正是以广播宣发自己的单曲而成名。通过深夜广播作为媒介,新音乐和民谣歌手努力保持作为“能理解‘我’的那个人”的位置,从而提高听众对歌曲的沉浸式体验。新音乐使用广播是一种策略:通过舍弃部分听众层、制作越发被各世代的固有口味特定化了的音乐,便能够在对听众进行细分的同时,按口味对其进行再组织,就结果而言会卖出更多的唱片[75]。

在绕开竞争最激烈的电视、针对特定世代制作音乐(以井上阳水的专辑《氷の世界》大卖百万为代表),创作歌手的粉丝似乎不那么容易受到消费趋势的影响,这为他们的艺术的真实性和诚实性提供了一层“伪装”。正因为他们有着稳固的粉丝基础,普遍独立于更大音乐领域的趋势。创作歌手还能够活跃在行业的其他领域,例如为其他歌手创作热门歌曲或为其他歌手提供制作。

新音乐将“自作自演/非自作自演”与“只有那个人才懂的我”的“相互渗透”形式结合并广泛传播,而战前的“谁都懂”的流行歌,随着60年代电视媒体比重增大导致热门曲周期缩短,从面向大人的抒情歌曲和坏旧歌曲、演歌中分离出面向青年的青春歌曲(包括偶像和GS歌曲),经历了70年代初期“花之中三重唱”(山口百惠、森昌子、樱田淳子)和“新御三家”的偶像短暂热潮后,基本走向衰落。

4.4 多媒体时代的宠儿:偶像的诞生和发展

日本偶像最大的特点在于“互文”(intertextuality),即多媒体融合。社会主体对“事实”(reality)的感知本身,其实是透过在社会上被符码化、被解释的文本而来,是“事实”支配性感觉的再生产。这种情况下,某个媒介文本,其实是文本本身与其他众多文本交错指涉的“相互性文本”编物。互文还可以再分水平的(vertical)、垂直(horizontal)的二种。所谓水平互文性,是与文类、角色、内容相的〔电视〕节目或报导之内产生相互性;所谓垂直互文性,则是将某个电视节目和报导当作第一层文本,而第一层文本再与衍伸的评论、报刊投书、街谈巷议等不同面向论述之间产生相互性。就是因媒介文本是这样的语言编织物,可以理解我们所见的媒介生产的“事实”’并不是来自媒介所指涉的外部“事实”,而是在媒介内部谈论的互文性之中被持续确认而成[76]。

音乐、电视和产品广告行业之间的互文关系不仅被创作歌手使用,也被偶像广泛使用。偶像的一大根本特征在于,他们全面地活跃在各种平台上,从电视剧、现场到互联网,从杂志封面到CM拍摄甚至到综艺节目,偶像可谓无处不在。最重要的是,他们需要依靠这种多媒体互动来建构自己的身份——偶像作为一名多媒体表演者,总是在一个参考其他文本的意义和代码系统中运作[77]。只有通过多媒体之间的互动,偶像才可以建构粉丝对自己身份的认知。偶像的歌曲创作经常是不同作词作曲家合作,这是因为在歌手和词曲作者不是同一个人的流行歌曲中,歌词中的一些虚构的故事情节,会给听众带来一些错位感,并刺激他们通过歌词中的蛛丝马迹去探索偶像的私生活[78]。

日本男性偶像的代表非杰尼斯事务所制作的偶像莫属。1964年杰尼斯事务所正式成立,1968年出道的四叶草组合(フォーリーブス)紧随当时鼎盛时期GS潮流,被戏称为“没有乐器的GS”,他们在1970-1976年连续登上红白歌会。到了70年代,杰尼斯继续推出一系列偶像,“新御三家”之一的乡广美(郷ひろみ)就是其中的代表,其他两位分别是男偶像西城秀树和野口五郎。

杰尼斯明星所具有的特点是缺乏深度,他们形象的生存状态可以用“空洞”来形容。然而,这只会增强粉丝无休止地(重新)创造和消费关于这些图标的个人叙事(或幻想)的倾向。明星偶像具有某种真实性,并有可能引发无尽的个人叙事,这取决于超越的空虚——在这里,“超越的空虚”意味着公众/粉丝永远无法获得这些标志性人物的整个现实[79]。大塚英志从类似的角度分析了后现代叙事,他认为消费者不仅在消费商品,更是在消费叙事,同时对生产(安排)自己的叙事极富兴趣[80]。消费行为本身因主体的表面多样性而增强,这种多样性可以被描述为“空虚”;因此,由于主体是去中心的(空虚的),关于它的各种叙事(解释)可以无休止地重复,杰尼斯偶像中的空虚感正是为了呈现一种超越感和无法实现感,从而诱使女性粉丝对其进行幻想[81]。任何深度感都会阻止粉丝们制作出关于偶像的易于消费的叙事,复杂性与杰尼斯偶像的吸引力无关——杰尼斯偶像的空虚(或缺乏自我意识和原则)为粉丝提供了某种美学和想象力的满足。

除了形象上的空洞,杰尼斯大都以团队出道活跃,使得粉丝对偶像的想象也表现在对成员在团队内的角色和形象的想象上。也许从女粉丝的(潜意识)角度理解杰尼斯偶像的超然空虚的关键,是对杰尼斯偶像的集体定义。团体的团结,而非每个成员的个性,构建了下意识吸引女性粉丝的最初局面。从粉丝的角度来看,每个偶像的个人身份都可以通过与团队其他成员的互动,以积极的方式进行转移。一个偶像根据自己在各种情况下与其他组合成员的互动方式,展现出不同的特征和吸引力,这为粉丝们提供了可以想象的素材。东浩纪在《动物化的后现代性》中提出了后现代社会“数据库”心理[82],粉丝将将每个杰尼斯的偶像解读为一个数据库中叙事“数据点”,不同类型的杰尼斯偶像在一个队伍里面承担一个角色,他们通过互动建构起自己的身份和团内关系,也为粉丝带来无尽的想象。

杰尼斯偶像作为男性,之所以能被女粉丝磕cp或者进行深度的想象,原因是他们在外形上被视为shonen(男孩,少年)。在日本的社会文化背景下,shonen投射出一种雌雄同体的感觉[83]。理想化的shonen形象是杰尼斯偶像制作的核心,在女粉丝看来,shonen形象没有太多的性内涵,因此女性幻想/创造杰尼斯偶像的理想化shonen形象。这表明,她们试图将偶像转变为小说/幻想,而不是接受他们真实的(男性)身份[84]。Shonen的身份并不完全取决于年龄,它可以通过内在的心理来识别。可以肯定的是,shonen的意识形态建立在不可调和的双性同体之上,性别模糊的“可爱”一词甚至可以应用于接近(或超过)30岁的杰尼斯的偶像身上;换言之,想象的年龄和现实世界的年龄无关。

杰尼斯偶像的不可接触性是粉丝中幻想的另一个原因。消费者的欲望是通过创造叙事的过程来激活的,每一个叙事都会增加产生更多叙事的欲望。这导致了持续消费叙事所依据的产品:杰尼斯偶像们创造出一个富有想象力的空间,粉丝们可以在其中书写他们的亲密幻想,女性粉丝可以获得关于杰尼斯偶像的各种潜在叙事,她们可以成为这些叙事的积极生产者,而不仅仅是被动的消费者[85]。

因此,杰尼斯的偶像代表了创作歌手和传统歌手以外第三条道路,他们并不“贩卖”歌曲,而是贩卖偶像本人的符号,粉丝不是为了听歌而购买唱片,很大程度上他们是为了支持自己的偶像、从歌曲、电视上去幻想、感受和消费自己的偶像。在这里,创造一个关于自己最喜欢的偶像的、富有想象力的个人叙事,让粉丝与偶像之间产生一种伪亲密感。这种亲密感恰恰是杰尼斯偶像的女粉丝所渴望的,而这反过来又成为了一种增强消费冲动的媒介(例如,购买DVD和杂志,参加音乐会,观看以他们喜爱的偶像为主角的电影和电视节目)。通过这种方式,她们感觉自己参与了偶像叙事的持续创作。

与杰尼斯类似,70年代诞生的女性偶像,从南沙织到山口百惠、Pink Lady等,也都是以电视为基础,围绕偶像本身建立多媒体融合。1971年,电视节目《明星的诞生!》(スター誕生!)开始生产出偶像,这是女性偶像诞生热潮的开始。据估计,到1975年,约有700名新偶像在日本首次亮相,人们称之为“偶像热潮”。电视不仅带来了偶像,还带来了事务所体制。60-70年代是事务所创立的高峰期,这也是电视普及的过程,杰尼斯和其他各类事务所在终结了60年代渡边社的霸权和电影公司的强大影响力后[86],建立了如今百花齐放的事务所格局。

大型事务所对电视台电视资源的分配有很强的话语权,而且大型事务所并不追求更高级的艺术,事务所允许偶像成为糟糕的演员、糟糕的歌手和不熟练的舞者,在决定提拔哪些新人时,事务所不会特别看重内在或后天的天赋——强劲的嗓音、娴熟的舞蹈、表演技巧——因为这些只是与最有利可图的企业宣传工作间接相关,当一个歌手只是一个歌手时,宣传工作可能会妨碍他/她的声誉,尤其是其代言的广告和其作品的内核产生冲突的时候,他们的吸引力也仅限于对他们的音乐或文化输出而非名气本身直接感兴趣的少数观众,有才华的表演者通常都不是让广大观众满意的“漂亮面孔”。

4.5 走出政治性的战后:消费社会的到来

民谣失去批判性、新音乐诞生、摇滚日本化、偶像的出现,几种流行音乐层面的巨大变革,反映出日本社会全新的变化——非物质生产的扩大和消费社会的到来。70年代的日本经历了“政治季节”的结束,日本城市化率继续维持60年代以来的高增长,1945年仅占全国人口28%的城市人口则在1970年升至72%,成为高度城市化国家,60-70年代城市文化愈发重要。

象征“日本奇迹”的的伊奘诺景气(いざなぎ景気)在1970年终结,战后日本取得喘息的机会,大家对高速增长的经济的追求被暂停,就像Happy End的歌词写的那样,呼唤全社会一同构筑理想社会的“政治性时代”被物质充足的“消费性时代”取代[87]了,日本人有能力为音乐进行消费。同时,日本实力的增长也提高了日本人民的自信心,日本人开始“清算”50-60年代的“美国化”日本艺人,美空云雀、石原裕次郎等艺人逐渐远离日本娱乐圈[88],她们的缺位急需新的艺人来取代。

另一方面,1975年日本第三产业占GDP总额的比例首次超过50%,这意味着第三产业非物质生产逐渐成为日本最重要的产业。在战后,日本大学入学率日渐增长,劳动人口的学历和劳动成本提高。加上经济发展,日本的第三产业也飞速发展,后福特主义的非物质劳动取代了福特主义的工厂,成为日本大学毕业的青年白领的首选。后福特制时代下,休闲和劳动的界限变得模糊,工作之外的休息时间经常和工作相关[89]。这一过程中引入了“个人价值”和“追求自我”的主动性概念,后福特主义劳动寻求的是劳动力同质性和个性创造力的积极展现,这种原属于闲暇的私人因素如今是劳动中追求的目标。日本劳动者不仅有钱,而且有更多的时间和“为了更好劳动”的动机进行消遣。日本年轻人就像“无气力、无关心、无责任”的叛逆之子,在已经凋零的左翼运动和物质富足未来之间纠缠。

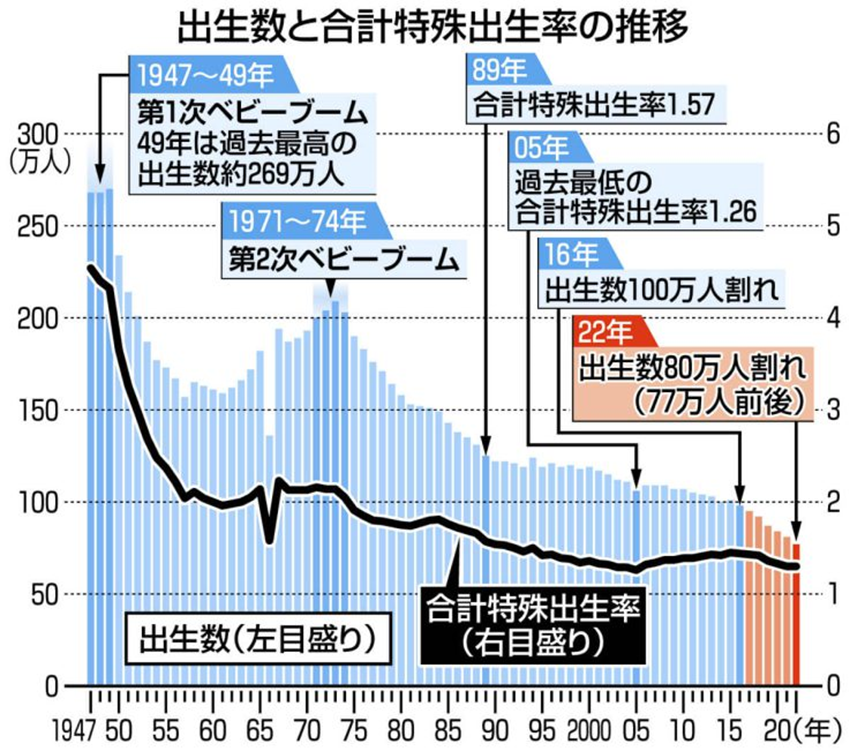

在经济快速发展和非物质劳动占据主要地位的背景下,诞生出新的中产阶层。居住在城市中、毕业于名牌大学、在企业中不进行物质生产的青年人数量日趋增长,尤其是战后初期婴儿潮一代人开始进入职场,新中产阶层成为70年代消费社会的支柱。

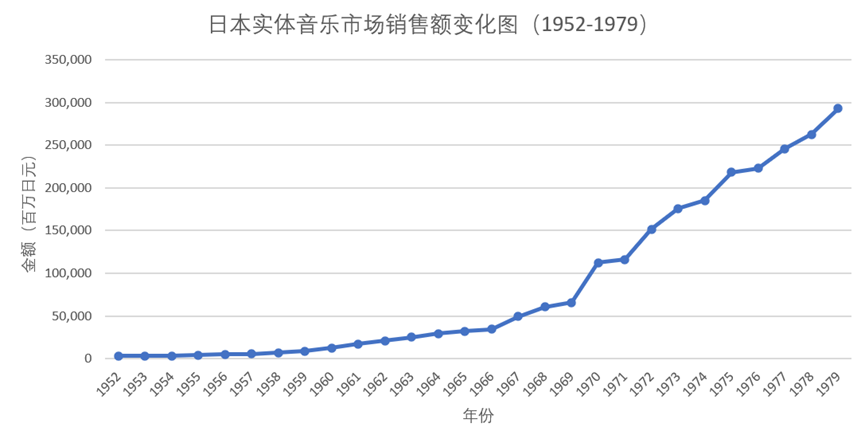

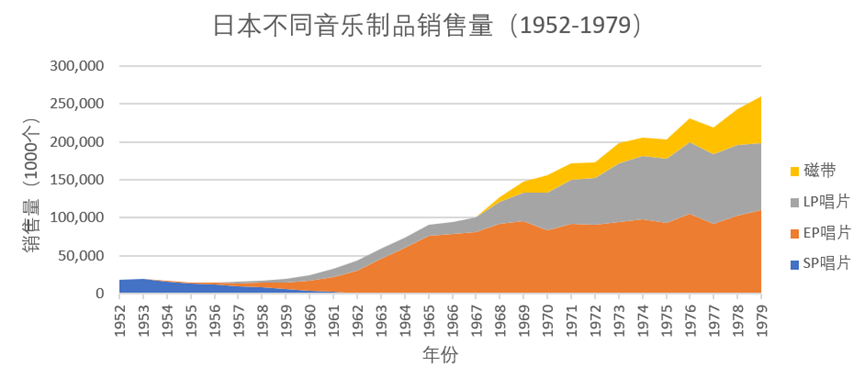

另外,70年代日本已经淘汰老式SP唱片,接受了西方的EP唱片和LP唱片。20世纪60年代,有声唱片的销量急剧增长,最主要的原因是外国音乐的影响。到了70年代,录制合唱专辑的LP唱片价格2500日元,和1951年刚刚问世时候的2300日元区别不大,录制单曲的EP唱片在500日元左右,均随着经济发展,处在日本消费者可承受的范围内[90]。除此以外,唱片销售额增长受到其他影响:日本流行音乐主流被摇滚、民谣、新音乐、演歌等多种流派进一步细分,新的流派的出现为爱好者带来了新的收藏空间。因此到了70年代日本唱片日本流行音乐市场增长加速,唱片销售数量也日益攀升。

[1] Nakamura T. (1991) “Early Pop Song Writers and Their Backgrounds,” Popular Music, 10(3):263–282.

[2] Fujie, L. (1989) “Popular Music” in R. G. Powers and H. Kato (eds) Handbook of Japanese Popular Culture, Westport, CT: Greenwood Press, 202.

[3] Carolyn Stevens. (2007) Japanese Popular Music: Culture, Authenticity and Power, London: Routledge: 13.

[4] Malm, W. P. (1996) Music Cultures of the Pacific, the Near East and Asia, Upper Saddle River, NJ: Prentice-Hall: 221-222.

[5] Carolyn Stevens. (2007) Japanese Popular Music: Culture, Authenticity and Power, London: Routledge: 14.

[6] Malm, W. P. (1996) Music Cultures of the Pacific, the Near East and Asia, Upper Saddle River, NJ: Prentice-Hall: 246.

[7] Carolyn Stevens. (2007) Japanese Popular Music: Culture, Authenticity and Power, London: Routledge: 15.

[8] Carolyn Stevens. (2007) Japanese Popular Music: Culture, Authenticity and Power, London: Routledge: 16.

[9] Carolyn Stevens. (2007) Japanese Popular Music: Culture, Authenticity and Power, London: Routledge: 38-39.

[10] 吉见俊哉:《親美與反美——日本政治的無意識》,新北:群學出版社,2013年,45页

[11] 吉见俊哉:《親美與反美——日本政治的無意識》,新北:群學出版社,2013年,51-53页

[12] Yano, C. R. (2002) Tears of Longing: Nostalgia and the Nation in Japanese Popular Song, Cambridge, MA: Harvard University Asia Centre: 37-38.

[13] Carolyn Stevens. (2007) Japanese Popular Music: Culture, Authenticity and Power, London: Routledge: 38.

[14] Kawabata, S. (1991) “The Japanese Record Industry,” Popular Music, 10(3):327–345.

[15] 小熊英二:《“民主”与“爱国”:战后日本的民族主义与公共性》,北京:社会科学文献出版社,2020年,56-57页

[16] ja.wikipedia.org/wik...リンゴの唄

[17] 小熊英二:《“民主”与“爱国”:战后日本的民族主义与公共性》,北京:社会科学文献出版社,2020年,434页

[18] 小熊英二:《“民主”与“爱国”:战后日本的民族主义与公共性》,北京:社会科学文献出版社,2020年,474页

[19] 小熊英二:《“民主”与“爱国”:战后日本的民族主义与公共性》,北京:社会科学文献出版社,2020年,447页

[20] Carolyn Stevens. (2007) Japanese Popular Music: Culture, Authenticity and Power, London: Routledge: 40.

[21] 吉见俊哉:《平成时代》,北京:新星出版社,2023年,228-229页

[22] 吉见俊哉:《親美與反美——日本政治的無意識》,新北:群學出版社,2013年,194页

[23] Hosokawa, S. (1997) Lecture notes for the subject Ongakubunkaron (Cultural Theories of Music). April–July, Tokyo Institute of Technology: 2

[24] 東谷護:『進駐軍クラブから歌謡曲へ-戦後日本ポピュラー音楽の黎明期』,みすず書房,2005年

[25] 吉见俊哉:《親美與反美——日本政治的無意識》,新北:群學出版社,2013年,112-113页

[26] Carolyn Stevens. (2007) Japanese Popular Music: Culture, Authenticity and Power, London: Routledge: 40.

[27] 小熊英二:《“民主”与“爱国”:战后日本的民族主义与公共性》,北京:社会科学文献出版社,2020年,32页

[28] 宮台真司、大塚明子、石原英樹:『サブカルチャー神話解体―少女・音楽・マンガ・性の30年とコミュニケーションの現在』,筑摩書房,2007年,144页

[29] 宮台真司、大塚明子、石原英樹:『サブカルチャー神話解体―少女・音楽・マンガ・性の30年とコミュニケーションの現在』,筑摩書房,2007年,145页

[30] ロカビリー歌手とは?日本のロカビリーの歴史【50~60年代】 allabout.co.jp/gm/gc...

[31] Carolyn Stevens. (2007) Japanese Popular Music: Culture, Authenticity and Power, London: Routledge: 40.

[32] Yano, C. R. (2002) Tears of Longing: Nostalgia and the Nation in Japanese Popular Song, Cambridge, MA: Harvard University Asia Centre: 121.

[33] パラダイムシフトに直面する芸能プロダクション──「芸能界・20世紀レジーム」の終焉 news.yahoo.co.jp/exp...

[34] Yano, C. R. (2002) Tears of Longing: Nostalgia and the Nation in Japanese Popular Song, Cambridge, MA: Harvard University Asia Centre: 121.

[35] Carolyn Stevens. (2007) Japanese Popular Music: Culture, Authenticity and Power, London: Routledge: 41

[36] Carolyn Stevens. (2007) Japanese Popular Music: Culture, Authenticity and Power, London: Routledge: 41.

[37] 北川純子:『音のうち・そと 』,勁草書房,1993年,122-123页

[38] Yoshimi, S. (1999) “‘Made in Japan’: The Cultural Politics of ‘Home Electrification’ in Postwar Japan,” Media, Culture & Society, 21(2):149–171.

[39] 小熊英二:《“民主”与“爱国”:战后日本的民族主义与公共性》,北京:社会科学文献出版社,2020年,270页

[40] 小熊英二:《“民主”与“爱国”:战后日本的民族主义与公共性》,北京:社会科学文献出版社,2020年,534页

[41] 吉见俊哉:《平成时代》,北京:新星出版社,2023年,229-230页

[42] The Ventures: still rocking after 50 years web.archive.org/web/...

[43] Carolyn Stevens. (2007) Japanese Popular Music: Culture, Authenticity and Power, London: Routledge: 43.

[44] 宮台真司、大塚明子、石原英樹:『サブカルチャー神話解体―少女・音楽・マンガ・性の30年とコミュニケーションの現在』,筑摩書房,2007年,144页

[45] 宮台真司、大塚明子、石原英樹:『サブカルチャー神話解体―少女・音楽・マンガ・性の30年とコミュニケーションの現在』,筑摩書房,2007年,145页

[46] Carolyn Stevens. (2007) Japanese Popular Music: Culture, Authenticity and Power, London: Routledge: 43.

[47] 宮台真司、大塚明子、石原英樹:『サブカルチャー神話解体―少女・音楽・マンガ・性の30年とコミュニケーションの現在』,筑摩書房,2007年,145-146页

[48] 宮台真司、大塚明子、石原英樹:『サブカルチャー神話解体―少女・音楽・マンガ・性の30年とコミュニケーションの現在』,筑摩書房,2007年,150页

[49] 黒沢進:《日本フォーク紀》,转引自知乎:『日本FOLK纪』URC Records 概说zhuanlan.zhihu.com/p...

[50] 宮台真司、大塚明子、石原英樹:『サブカルチャー神話解体―少女・音楽・マンガ・性の30年とコミュニケーションの現在』,筑摩書房,2007年,152页

[51] 伊丹由宇编:『日本のロック50's〜90's』,平凡社,1993年,57页

[52] Hosokawa, S. (1997) Lecture notes for the subject Ongakubunkaron (Cultural Theories of Music). April–July, Tokyo Institute of Technology: 4.

[53] 宮台真司、大塚明子、石原英樹:『サブカルチャー神話解体―少女・音楽・マンガ・性の30年とコミュニケーションの現在』,筑摩書房,2007年,151页

[54] Fujie, L. (1989) “Popular Music” in R. G. Powers and H. Kato (eds) Handbook of Japanese Popular Culture, Westport, CT: Greenwood Press, 197–220

[55] Yano, C. R. (2002) Tears of Longing: Nostalgia and the Nation in Japanese Popular Song, Cambridge, MA: Harvard University Asia Centre: 41.

[56] Yano, C. R. (2002) Tears of Longing: Nostalgia and the Nation in Japanese Popular Song, Cambridge, MA: Harvard University Asia Centre: 19-22.

[57] Carolyn Stevens. (2007) Japanese Popular Music: Culture, Authenticity and Power, London: Routledge: 45-46.

[58] 吉见俊哉:《平成时代》,北京:新星出版社,2023年,231-233页

[59] 毛利嘉孝:《流行音乐与资本主义》,上海:上海社会科学院出版社,2022年,第41页

[60] Hosokawa, S. (1999b) “Soy Sauce Music: Haruomi Hosono and Japanese Self-Orientalism” in P. Haywood (ed.) Widening the Horizon: Exoticism in Post-War Popular Music, Sydney: Lohn Libbey and Company, 114–145.

[61] 吉见俊哉:《平成时代》,北京:新星出版社,2023年,232页

[62] 宮台真司、大塚明子、石原英樹:『サブカルチャー神話解体―少女・音楽・マンガ・性の30年とコミュニケーションの現在』,筑摩書房,2007年,152页

[63] 宮台真司、大塚明子、石原英樹:『サブカルチャー神話解体―少女・音楽・マンガ・性の30年とコミュニケーションの現在』,筑摩書房,2007年,154页

[64] ニューミュージックは歌謡曲よりも売れる音楽に | 1973年、ニューミュージック「生誕」の年へ【後編】 note.aktio.co.jp/mus...

[65] 宮台真司、大塚明子、石原英樹:『サブカルチャー神話解体―少女・音楽・マンガ・性の30年とコミュニケーションの現在』,筑摩書房,2007年,153页

[66] 【极简日本音乐史】6. J-POP最常用的“王道和弦进行4536”探源:J-POP的舞曲源头(含456进行) www.bilibili.com/vid...

[67] ニューミュージックは歌謡曲よりも売れる音楽に | 1973年、ニューミュージック「生誕」の年へ【後編】 note.aktio.co.jp/mus...

[68] 邦乐名盘:荒井由实《ひこうき雲》——创造了日本新音乐的预言作品! www.bilibili.com/rea...

[69] Carolyn Stevens. (2007) Japanese Popular Music: Culture, Authenticity and Power, London: Routledge: 47.

[70] 【数据可视化】日本公信榜历代专辑销量TOP20(1972-2020) www.bilibili.com/vid...

[71] Carolyn Stevens. (2007) Japanese Popular Music: Culture, Authenticity and Power, London: Routledge: 47.

[72] Carolyn Stevens. (2007) Japanese Popular Music: Culture, Authenticity and Power, London: Routledge: 48.

[73] Carolyn Stevens. (2007) Japanese Popular Music: Culture, Authenticity and Power, London: Routledge: 106.

[74] Carolyn Stevens. (2007) Japanese Popular Music: Culture, Authenticity and Power, London: Routledge: 104.

[75] 毛利嘉孝:《流行音乐与资本主义》,上海:上海社会科学院出版社,2022年,49页

[76] 吉見俊哉:《媒介文化論:給媒介學習者的15講》,新北:群學出版社,2009年,第100-101页

[77] Patrick W. Galbraith, Jason G. Karlin.2012.Idols and Celebrity in Japanese Media Culture. New York: Palgrave Macmillan:10

[78] 苏静主编:《知日 偶像》,北京:中信出版社,2015年,87页

[79] Patrick W. Galbraith, Jason G. Karlin.2012.Idols and Celebrity in Japanese Media Culture. New York: Palgrave Macmillan:99

[80] 大塚英志:『定本物語消費論』, 角川書店 , 2001年

[81] Patrick W. Galbraith, Jason G. Karlin.2012.Idols and Celebrity in Japanese Media Culture. New York: Palgrave Macmillan:99-100

[82] 東浩紀:《動物化的後現代:御宅族如何影響日本社會》,台北:大鴻藝術股份有限公司,2012年

[83] Patrick W. Galbraith, Jason G. Karlin.2012.Idols and Celebrity in Japanese Media Culture. New York: Palgrave Macmillan:104.

[84] Patrick W. Galbraith, Jason G. Karlin.2012.Idols and Celebrity in Japanese Media Culture. New York: Palgrave Macmillan:105

[85] Patrick W. Galbraith, Jason G. Karlin.2012.Idols and Celebrity in Japanese Media Culture. New York: Palgrave Macmillan:107

[86] 60年代最具代表性的事务所是成立于1955年的渡边社,渡辺晋是渡边社的创始人,他在50年代后期就开始着手制作电视节目,进入60年代后也开始从事音乐出版事业,制作了多为那个时候大红大紫的明星,这是当代事务所的原型。1973年爆发的渡边社和朝日电视台冲突的“月曜戦争”终结了渡边社对电视台的独霸,促进更多的事务所的诞生和推陈出新。

[87] 原宏之:《 泡沫经济文化》,杭州:浙江大学出版社,2023年,16页

[88] 吉见俊哉:《平成时代》,北京:新星出版社,2023年,230页

[89] 毛利嘉孝:《流行音乐与资本主义》,上海:上海社会科学院出版社,2022年,59页

[90] Carolyn Stevens. (2007) Japanese Popular Music: Culture, Authenticity and Power, London: Routledge: 109-110.