想象的共同体:将无数的人摁进一张面孔

朋友发来一幅打动了她的艺术家三杰(王桂勇)的画作,与我分享读画的感受。我看到作品的第一反应是——惊讶。这样的写实题材与人物形象近年来已鲜少在我们的公众视野中出现。

这种“惊讶”的感受,仿佛面对的不是一幅画,而是一件出土文物,泥土的斑驳依稀可见,陌生中交织着似曾相识的熟悉。很快,这有限的画幅中所呈现的元素与情绪,就像植物在醒来的土地上攀爬,目光与情感不由自主被它攫住。

此后好些天,我在心里回想,为什么是“惊讶”?

的确需要一点时间,在当前人工智能几秒钟就能出图的平滑的创作机制下,来适应这张充满情绪张力的面孔。那一口刺目的焦黄色的牙齿,与文明社会的发展趋势如此相悖,又或许正是画面中这令人不适又无法回避的焦点,让人觉察到艺术家创作时那么一丝执拗的心理。

在目力所及的AI科技、设计美学、生活美学、生活方式的叙事中,这样一张面孔的出现,是大象闯进瓷器店,一切雅致的、带着光晕的、冒着梦幻泡泡的事物,都碎了一地,双脚瞬间被拉回了刮着北风的乡村,并结实地领受着风过之后的寂寥。

或许,当我们的脚步与目光出走很远以后,需要“整顿衣裳起敛容”,回来端端正正、老老实实地看待这样一幅质朴、笨拙、落伍的作品。

面孔,人类经验中最小的元图像

在中国美术史上,上一个著名的农民面孔无疑是罗中立的《父亲》,那是一幅216 cmx152cm巨幅作品。艺术史家巫鸿评价说,肖像性的《父亲》将叙事因素压缩到最低限度,以“纪念碑”的尺度将一个普通山民转化为集体的象征。

这种震撼在视觉与精神两个层面同时发生,那是在20世纪80年代初的社会政治环境之下。

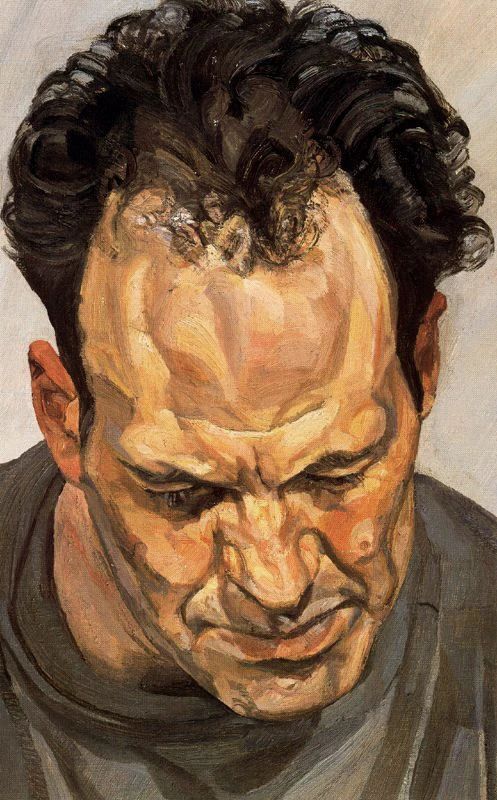

三杰这幅命名为《欣喜》的农民肖像,尺寸仅为40cmx30cm,是一张标准小画幅的肖像,其画面布局和技法表现力,让我想到那位一生痴迷肖像和人体的卢西安·弗洛伊德,紧缩而张力十足的结构,绷紧而饱满的笔触,乃至一些无序、粗鄙的状态,表达人物内在的复杂性、脆弱性。这使得他以绘画的形式与他的祖父——心理学家西格蒙德·弗洛伊德——走上了殊途同归的道路。

在成为艺术家之前,三杰曾经的职业是一名刑警,或许是得益于这一职业的历练,他用鹰隼一般锐利的眼睛去摄取人物的特性,极微妙、极精准。他也并没有从价值与道德上曲解这一人物形象,因为这“极微妙、极精准”中除了憨淳,还有一丝中国农民最典型的特质——驽钝和狡黠。

请原谅我使用了这两个似乎带有贬抑色彩的词语,但我不认为这是一种贬损。纵观我们整个民族的历史,古往今来农民的生存境遇,以及在近现代以鲁迅先生为代表的文学家笔下,对于民族性入木三分的刻画中,驽钝和狡黠恰恰是农民得以灵活生存于这片土地之上的禀赋之一,这与他们同时拥有良善、淳朴和大义的美德并不相悖。

我因此认为这是一张具有社会学研究意义的面孔,与罗中立的《父亲》那纪念碑式划时代意义的农民形象不同,三杰这幅小尺寸的农民面孔,只能是在快速迭进的时代一角,以一种落寞的、静悄悄的方式,为飞逝的时代留下一份缅怀样本。

面孔故事,想象的共同体

在构图方面,三杰用了证件照似的肖像来表达,图像学家米切尔将这样的“面孔”视作人类经验中最小的元图像。他认为人类面孔是形象认知和识别的核心与根本对象,有着既权威又卑微脆弱的地位和一种奇怪的模糊性——(在英语中)同时表示物体和动作,它既是一个视觉客体,又是一种实践,是从尊严到欺骗的一切事物的隐喻。

这种方式令我们的目光能够平视所绘对象的脸庞,那隐喻着某个个人和集体情绪的脸庞。局促的额头,如同沟壑般扭曲的面部肌肉,肿胀眯缝的双眼,嘈杂的须发,典型的着装,以及不健康的焦黄近棕褐色的大板牙……我们感受到的是什么呢?

在这幅名为《欣喜》的作品中,我依然感受到了画面的涌动与张力。在最能传达情感与意会的眼睛描绘上,画家选择了隐藏。而在画面的下部,张开的阔大的嘴,一览无遗的牙所呈现的笑容,带着一种钝感,与那近乎不可见的眼睛形成了一开一合的视觉张力,舒展的笑容中透出收缩的冲突感。

我们或许很自然联想到,这样一张“欣喜”的面孔,显然不大可能是为着人类社会的人文、思想、科技等某种微小进步而喜,他的喜一定是为着那能够支持自己活下来、过得去的偌大之事而喜。大约这样的生命状态中,甜珍稀难得,一点点即满足,一点点也担心太多而被无形的、自身不可控的力量即刻收回,因而欣喜不纯粹是欣喜,还显得局促。

我无法揣测在创作时,三杰的心中是否闪现过这些假设。在作品面前,我们只能把自己的眼睛和情感交付出去,让所有那些当下的感受或者还将继续增长的感受来告诉,你的心中有过什么,又被唤醒了什么?

这幅肖像,是福克纳在他那如邮票大小的虚构的故乡约克纳帕塔法小镇上讲述的一个又一个故事。他长久凝视一片土地,他有无穷的热望去开垦那片土地的悲哀和喜乐,从此人们再也无法忽略掉那片邮票大小的地方,他成为无数人象征意义上的精神故乡。

长久以来,图像的故事也是一种关于集体性、关于观者在一张图画周围聚集的故事。想一想柏拉图的“洞穴”,其中的“囚徒们”看着面前墙上的影子而无法移开视线;或者是一个部落围着篝火倾听关于幽灵、幻象和灵知的故事,以及还有百年来电影的光影交织。

图像与文学,以同等的意义承载起了一张有故事的面孔。

在政治理论家本尼迪克特·安德森的概念里,这就是具备“想象的共同体”的面孔,透过一个集体意识形态的构建,通过想象力和符号系统的运作,使得一个国家、一个民族或一个社群能够形成一种共同的身份认同和归属感,尽管彼此可能从未真正相遇或交流过。

三杰的故乡在山东兖州,那是古九州之一,孔孟思想的发祥地。他生就了一张棱角分明、孔武有力的肃整之相。他的目光既凝视着古怪奇趣的市井人物,也流连于行将消逝的一些具有想象共同体式的视觉元素,这是他的艺术眼光使然。

在这幅农民肖像的作品中,他以乐景衬哀情,分明画着笑着的人,但凝视他的人,却想要恸哭,尤其是那一抹令文明社会惊颤的黄褐色的牙齿带来的不适与出挑,不免总会令人进一步想一想,这背后更深层的因素是什么?

“我们虚饰了故乡,其实就是拒绝了一种真实的记忆,拒绝真实的记忆,就等于失去记忆。”

在阅读三杰的这幅作品时,阿来关于“故乡”的书写,给了我一个注解。