斋月纪行(2022)

从萨格勒布——克罗地亚的首都,到波斯尼亚和黑塞哥维那联邦(以下简称波黑,或者波斯尼亚)首都萨拉热窝,尽管只有不到300公里的直线距离,但由于大部分路程需要在群山之间穿梭,高速公路里程不多,加上出入境管理的等候,大巴一共走了八个多小时。

从克罗地亚穿过萨瓦河,便进入到波黑境内,很快大巴便沿着萨瓦河的支流弗尔巴斯河逆流而上。穿过一些隧道,盘旋过很多山腰,窗外的河水缓缓流淌着。路过一处小瀑布,后座的美国人连连惊叹,“美啊!”到达萨拉热窝汽车站的时候已是晚上九点,旁边有火车可到住处附近,便直奔站台。随后那位惊叹沿途景色的美国人和他一直在拍视频的同伴也来到站台。简单交流下得知他是退役老兵,曾在韩国和中东驻扎,同伴是他的发小。在萨格勒布车站我就换了一点波黑马克(本地货币,1马克可兑人民币将近3.7元),就一并买了我们三人的票。

十分钟左右,我们都先后下车。鸽子广场还很热闹,跟着地图,穿过几片坟地,沿着斜坡往山上走了一阵,我也很快找到住处。之前在车上吃了个苹果,一点面包和薯片,算是开斋了。周边是传统聚居区,超市早已关门,一家小餐厅也正在打烊,我不想再下山去鸽子广场找吃的,就再吃几口面包,礼拜后就睡了。当晚我并不知道屋里的燃气壁炉可以使用,还觉得挺冷,冷到让人和衣而睡,这个时候觉得坡国的湿热也还不错。

盖德尔夜:萨格勒布中央清真寺

到萨拉热窝前一天刚好是盖德尔夜,我中午刚到萨格勒布,下午就早早来到本地最大,也是唯一(市内应该还有些礼拜点)的一座清真寺——萨格勒布中央清真寺。据说这也是当下欧洲最大的清真寺之一。[1]目测来看,确实比号称“西方世界最大”[2]那座位于罗马市郊的清真寺小不少,但是开放性和活跃程度却不是后者能望其项背的。比如,萨格勒布清真寺是开放式建筑,没有围墙,主体建筑周边有小花园,足球场、排球场等露天运动场地,边上的餐厅可以从寺内走廊,寺外楼梯等多处进入,地下有室内体育馆,一所私立中学,一个咖啡厅——沙姆拜后在地下一层参观,经过咖啡厅门口时发现里边全是人,没有人戴口罩,当天克罗地亚日增一千例左右。相比之下,罗马清真寺占地面积很大,建筑群外都是花园,铁栅栏把整个清真寺完整地围了起来,我去那天刚好是主麻,比尔担心我不熟悉罗马的交通,因为需要分别乘坐公交汽车、地铁和郊区火车,就建议我早点出发。没想到一路顺利,12点前就到了,但清真寺大门紧锁。门口也有人席地而坐,可能在等开门。我试着跟门内一个看上去像工作人员的人聊几句,他似乎感到抱歉,说不是负责人,还不能开门吧。不同的车进进出出,也有老人推着婴儿车进出。我不想傻站着,就去了周边的山丘,循着地图去看看几处古迹。

到萨格勒布清真寺的时候,我在信息栏里看到有开斋饭和费用的字眼,便试图打听如何买用餐券,但是跟几位上了年纪的工作人员完全语言不通,难以交流。走了几圈,没有发现进一步的信息,只好坐回大厅处的长凳等等看。这时,看到一个年轻人也坐在一旁,便试图跟他聊几句,说不定他知道情况。“我帮你问问看怎么买票!”小哥是科索沃人,在荷兰工作,来萨格勒布转车回家,带着我边问边走到一个办公室,跟两位工作人员简单交流后,就回到了大厅。小哥说,开斋饭就在边上那家餐厅,寺里会给一些困难的人准备免费餐券,让他们去餐厅开斋,一会儿工作人员会给我送来一张。果然,坐下没多久,餐券就送来给我了。看来我用谷歌翻译看的信息栏告示并不完整和精确。这时候觉得不好意思起来,占用了困难群众的名额,因为如果在餐厅的话,我是可以自己点菜买单的。

我问小哥怎么开斋,他说今天没封,一会儿就要走了。“没有工作,没有社保,如果生病,只能靠自己……”尽管他对科索沃的经济、社会现状很失望,但还是非常热情地给我推荐了南部古城普里兹伦,建议我有机会去一趟。从他现场展示的图片来看,也是一个奥斯曼帝国时期风格的城市。等不及礼底格尔,小哥就告别离去。

在等候礼拜和开斋的过程中,来寺的老人逐渐增多。其中一位突然给了我一双新袜子,什么也没说就走开了。那位老人盯着我看过几次,跟我眼神交汇时,又不好意思地转过头去。遗憾语言不通,不然应该是可以聊几句的。

快到开斋时间,有人送来几盒椰枣、纯净水和一点饼干,放在大殿入口通道边的桌子上,人也更多起来。之前一直传来阵阵喧哗的活动现场大概也结束了,穿着光鲜、体面的年轻人鱼贯而至,不少人临进入大殿前才戴上头巾。沙姆拜后,我跟着人群走到了边上那家餐厅,看着里面一座难求的场面,突然明白这里的开斋饭不用专门组织,只需要照顾到困难人群就可以了。我看到人们或小圈,或大圈地围坐着,看上去有的是非开斋聚会,有的是开斋就餐。由于人太多,我不知道该坐在哪里,只好把餐券给服务员,然后他带我去到一个应该就是清真寺为困难群众提供免费开斋饭的区域,周围的人在下午的大厅里基本都见到了。

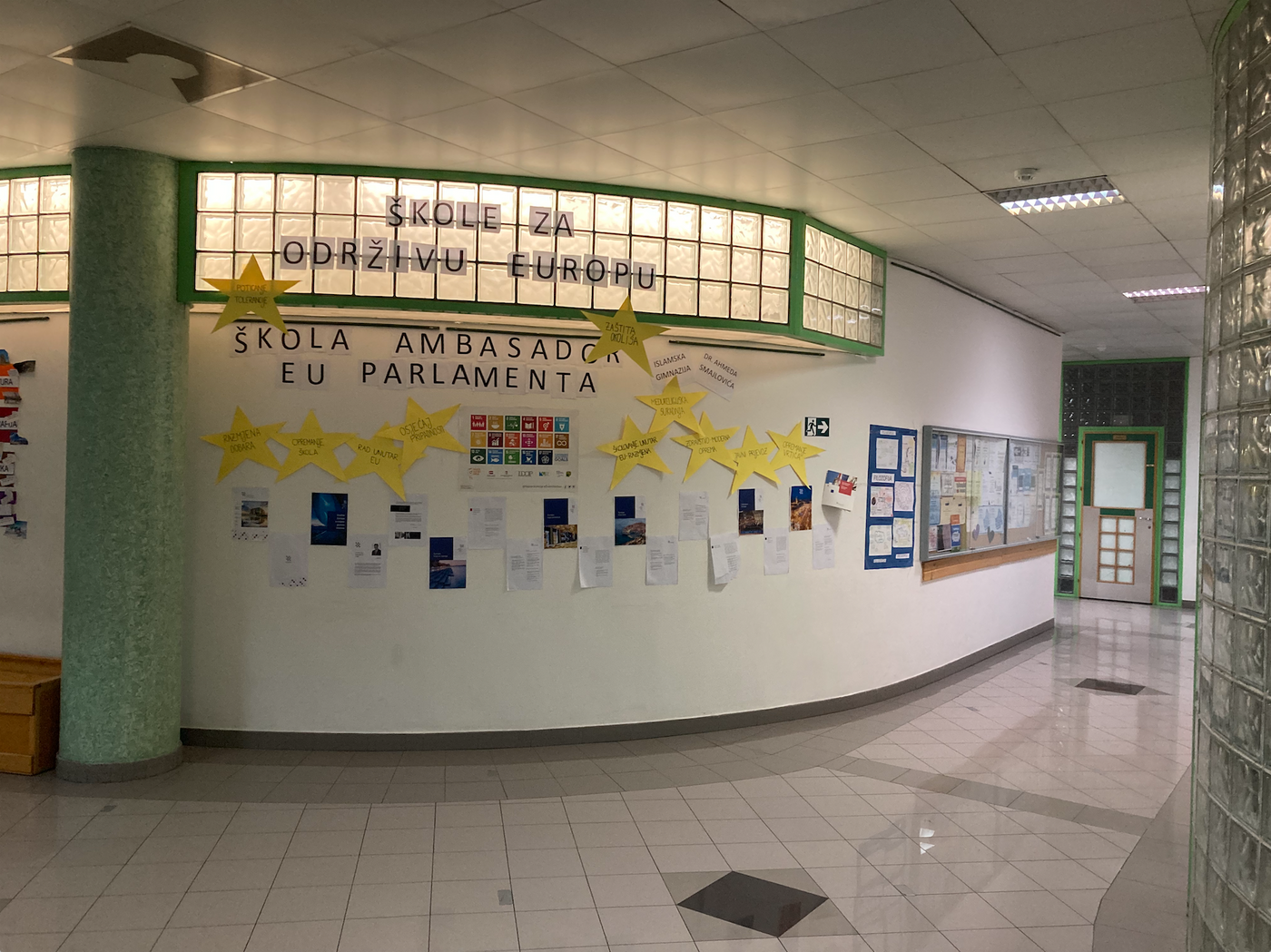

吃完饭,我在地下一层仔细逛了一圈。水房门口的一小片空地上有一张乒乓球桌和一台桌上足球,围满了人在玩。一旁的咖啡厅人满为患,吃的很饱,不想喝东西。想来亲友在清真寺聚会真是方便,吃喝玩乐一应俱全,还不耽误礼拜。另一个方向走去就是室内体育馆和私立中学。走廊里的长桌还摆着很多水果,甜点,似乎是另一个开斋现场,可能是中学师生?走廊两侧贴着很多讲座海报,和学生的成果展示,有作业、剪贴报,等等。内容涵盖宗教知识和一般的社会科学知识,后者居多。当然,比起内容本身,我对走廊海报、展示的整体设计更为震惊,太有美感了。

二十拜泰来微哈后,礼了两拜盖德尔,不慌不忙,也没有念很长,一切正常。礼拜前诵读古兰经和赞圣,请了几位小朋友加入,尽管经常忘记、停顿,后来觉得,比起伊玛目们轮流念诵,还是更好。

萨格勒布清真寺建成于1987年,为此,当地穆斯林与当局周旋了40年。[3]

开斋作为一种仪式

之前在网上看到一些游客说,在萨拉热窝会被邦克声吵醒,我在屋里没听到过——尽管我希望被吵醒,在街上听到的时候觉得声音倒不是太大。昨晚分别时,那位美国老兵和他的同伴邀我一起探索萨拉热窝,当时我说可以。但第二天起太晚,没时间吃东西,就赶紧吃个苹果,几口面包,喝点水就封斋了。早上再起来,已经九点多。他们给我发信息说已开始探索,我回复说,或许城里见。我计划先去买个手机卡,下山一路打听,往营业厅走。经过拉丁桥时,突然有人叫我,果然就是老兵和他同伴。拉丁桥畔有石椅,据说石椅所在的位置就是奥匈帝国斐迪南大公夫妇遇刺的地方,历史书往往会说,这成了第一次世界大战的导火索。我们在石椅旁聊了几句,问了问各自住处的情况。他们继探索城市,我接着往营业厅走。

这天刚好是主麻。经过几座寺都看了看,按原计划去“国王清真寺”,奥斯曼帝国势力延伸到波斯尼亚后盖的第一座清真寺。大殿门前有老人在收开斋捐(“麦子钱”),顺便也就给了,收到一张同等数额的收据。寺里的标志指示牌都用波斯尼亚语和阿语对照,水房用的词是阿语wuzu,但也看到水房墙上的波斯尼亚语句子里使用了波斯语abdast。

主麻后在老城区及周边转了转,就上山回去,等着开斋。之前知道萨拉热窝城郊的山坡上有一段残存的防御城墙,城墙上刚好是一块不大的平地,被称为黄堡。开斋时分,人们会聚集在这里,等着日落,等着黄堡上的一门礼炮响起,然后愉快地开斋,或者聚餐。很巧的是,在我不知道黄堡具体位置的时候,预定的住处居然就在步行5分钟之外的地方。开斋前一个多小时,我去探了探路,黄堡平台上就零星的几个人,但人们已经带着吃的喝的从山下走来。

之前在超市里买了些吃的,但需要加工一下,嫌麻烦就去住处附近那家小餐厅看看。下午在Gazi Husrev-beg清真寺时,见一些人排队在交“麦子钱”,跟一个小哥交谈时曾问过,如何识别本地的清真餐厅,如果没有明显标识清真的话。他说,老城区的话基本都是清真的,但是你也可以问问确认一下,没问题的,尽管问。住处附近都算老城区,但这家小餐厅确实也没标识出来,便问了,回答,是的。也是这个契机,跟老板聊了几句,他说,我听说中国穆斯林过的不好,你们能吃上这种烤鸡吗?他们店主打的烤鸡早已被预定完,只能给我做烤肠了。等我再次回到黄堡,平台上已经拥挤不堪,围绕着礼炮,人们找着各自的位置。太阳徐徐落下,晚霞越来越深,负责管理礼炮的大叔很正式地戴上直身圆筒形红帽,又称菲斯帽。我看以前的视频,有时候也会穿上传统服饰。大家纷纷举起手机,对着礼炮和日落的方向。“嘭!”礼炮响起,人们在欢呼中,以家庭,朋友为单位,围坐着打开各自的食物。我也拿出椰枣和水,开完斋,正要吃饭,前面突然传来一阵喧哗。只见一对年轻人抱在一起,旁边正在跟我说应该用右手喝水,蹲下吃饭的大叔,顺带给我解释到,那个男生向女生求婚了。旁边的朋友们拉着横幅,正在一起合影。然后拿出几个孔明灯,点火后放飞。

后来知道,伊布一家也在这里。说起来这里等待开斋、聚会的年轻人,以及在开斋时刻求婚的举动,伊布跟我说,他们中有人可能也没有封斋,来这里聚餐,或者等待开斋时刻到来,“只是觉得很酷!”我说,那也挺好啊!起码是自愿来这里的。

据说大多数中东国家仍然把在斋月公开打破斋戒视为非法,违者将被处以罚款——相比数十年前,罚款数额已比违规停车的罚款还低,约旦是最高25第纳尔(将近35美元),阿曼是1里亚尔(3美元)。名义上非法,但政府在执行的时候也越来越睁一只眼闭一只眼。两年疫情的冲击,迫使政府在斋月里也要维持一定的经济活力。甚至于走向另一个极端,埃及甚至会处罚在斋月拒绝营业的饭店。但总体的趋势是,封斋的人在减少,安曼一个金融咨询师说,25个同事中只有2个人封斋。之前遮遮掩掩营业的饭店、咖啡厅,逐渐光明正大地开门了。一种观点认为,这是政府部门自上而下地打击极端主义举措的后果,另一种则认为,这是民众对政府利用宗教作为控制工具的不服从。看起来后者显然更符合实际情况,不自愿的,或者说被迫的斋戒,如何能够让人心服?外卖服务的发达,使得这种不服从变得更加便捷。[4]

有趣的问题是,不自愿的信仰有意义吗?我倾向于认为没有。自愿有取舍的信仰呢,比如内心自愿诚信,但却不自愿封斋?我倾向于认为,有意义。自愿本身远比行动有意义。

Man-splain,还是Fiqh-splain?

被“说教”算老传统了吧,应该不分中外古今,这个斋月碰到好几次。在萨拉热窝黄堡那次还好,大叔微笑着教育我,尽管我也没回应的兴趣,好在被年轻人的求婚迅速打断。斋月前十天,就遭遇了两次“说教”。一次是礼泰来微哈,旁边的小哥,感觉是阿拉伯人,开始是反复示意我贴近他,把腿分开分别碰到旁边人的脚。礼拜间隙,又告诉我应该手指并拢,然后流利地用阿语背出圣训。我说,好的。然后继续跟了两拜我就走开了。第二次是在水房洗小净,就我一个人,又来一小哥,目测像印巴地区人士,然后跟我说,不能穿鞋进去,把鞋脱在门口。我看了看他,没有理会。平常确实见有人习惯在门口脱鞋后,光脚,或者穿不多的几双公共拖鞋进来,但我见到的大部分人都是直接穿鞋进来。

“Man-splain”经常被翻译成“男性说教”,指“以居高临下的说教姿态向他人解释,且认定对方所知甚少。”尽管也知道,经历过北京、西安寺里厉害的大妈们,但大部分说教的主体还是男性,用这个词来刻画寺里或者教内相关的“说教”情境还是挺形象的。不过,我觉得换成“Fiqh-splain”(“非格亥说教”)会更合适,因为“说教”的内容往往与非常细节的宗教举止有关。对什么是必须、非法、建议、不赞同、中立争论不休,却意识不到每个人的地域文化传统不一样,跟随的麦兹海布不一样,uṣūl al-fiqh不一样,对一些细节的看法也不一样。不尊重差别,想要将自己的判断施加于别人,是一种常见的爹味威权主义行为。

当然,实事求是地说,很多“说教”的内容是对的,有道理的。但是,“说教”本身即是错的。首先,严格来说“说教”的人并不具备专业的、规范的、完整的知识体系;其次,就算具备合格的知识体系,传授这些知识的资质也需要被规范地认定;最后,符合前两点的要求就不会有兴趣给人“说教”了。

世界上善的缺乏随处可见,人能做的太少,大部分往往无能为力,有“说教”的精力还是自己多礼两拜,兴许后世被拯救就靠这两拜了。

最后一顿开斋饭

到萨拉热窝的第二天,也就是主麻那天的傍晚。在黄堡上开完斋,就下山来Gazi Husrev-beg清真寺礼沙姆。清真寺大殿外左右各有一个平台,平台上铺着地毯,可以不进到大殿就礼拜。礼完沙姆,穿鞋的时候,面前出现另一个准备穿鞋的人,就打完招呼,然后聊了几句。他就是伊布,萨拉热窝人。

就简单的问候和询问从哪里来,伊布和我交流的兴趣一下增加,甚至忘了走下台阶,直到旁人提醒我们挡路了。今天周末,他和一个朋友,两家人一起聚会,带着孩子们先去黄堡开斋,然后现在准备去喝茶。他似乎跟朋友说了下,就邀请我一起,去了离寺不远的一家茶馆,当然,也可以叫咖啡厅。他们喜欢用一片新鲜的柠檬来配红茶,客人可以自己根据需要把柠檬汁挤到茶里。伊布的朋友问我,中国为什么还要封城,奥米克戎已经很轻微了?

虎夫滩之前,我们回到了寺里。院子里的地上人已经很多,有的女士还没有戴上头巾,但正捧着古兰经在看。伊布带着我挤进了大殿里,大殿左下角被齐腰高的木围栏圈了起来,供女士礼拜,看来这里的隔离只是象征性的。晚上的泰来微哈也是二十拜,伊玛目每一拜都念的不长,也不着急。

喝茶的时候,伊布和他的朋友都推荐我来寺里礼一次邦达,邦达前会诵读古兰经,某几位伊玛目的诵读很好。次日早晨没去成,第三天早晨去了,拜后群众轮流去跟伊玛目们握手。伊布跟其中一位看上去比较资深的伊玛目介绍我,表达我希望可以跟他们建立联系,有所交流的意愿。资深伊玛目让一位年轻伊玛目过来留联系方式,他要了我的邮箱,说回头给我发邮件。不过,我至今没收到过邮件。这几位伊玛目也是经学院的老师,没能有所交流还是遗憾。

这里的人们似乎对看月开斋没有执念,我问过伊布,得到的回复是“波黑伊斯兰共同体”有独立于沙特等其他地区的判断意见,但事实上,我没有在共同体官网[5]上看到关于开斋日期的通知,甚至于连入斋日期的通知也没有。就仿佛斋月已经在日历上,按着顺序进入,结束就好。所以,伊布早早邀请我,初一那天,也是最后一天封斋日,去他家开斋。

波斯尼亚被奥斯曼帝国统治过四百多年,也被奥匈帝国统治过数十年,在食物上也体现了出来。伊布的妻子做了古拉什(Gulash)汤,其实也就是牛肉汤,中欧传统大菜了。以及似乎是土耳其传统的辣椒包肉(punjene paprika),即把肉馅和大米塞在辣椒中烹饪。伊布的母亲,一直给我递面包,可能是担心我没吃饱,让我想起故乡的老人款待客人的习惯。第一次碰面时已经见过的两个女儿,米乃和努尔,很喜欢跟我玩,尤其是两岁多的努尔,把她的短发遮住眼睛给我看,不知道是算做鬼脸,还是算吓唬我。米乃八岁了,显然是被规训得更多一些,尽管不能像妹妹一样随心所欲的玩闹,但还是抓住每一个机会参与进来。见惯了金发碧眼的她们应该是没怎么见过黑发的东亚人, 努尔问她妈妈说,能不能把我留下来,学习波斯尼亚语。

伊布的母亲八十来岁了,但是跟我们一起喝果汁、咖啡,吃甜点,一样不落。他的父亲在二十多年前的萨拉热窝围城中归真,似乎是塞军炮击到家附近,弹片击中了头部。当时萨拉热窝被围困了1425天。不一样的时代,不同程度的围城,经历当下封城的人们或许可以更多想象到围城的残酷。尽管没有身处其中,但是网络上的信息已足够令人窒息了。网友们总结的很好,一代人有一代人的饥荒(封控导致物资缺乏),一代人有一代人的抄家(入户“消杀”)。前几年,翻译家巫宁坤去世的时候,他的《一滴泪》又火了一把。巫宁坤总结那三十年的坎坷人生为,“我归来,我受难,我幸存。”(I came. I suffered. I survived.)风雨如晦,大厦将倾,谁能幸存?

伊布的父亲(愿主慈悯他!)给他们留下了目前的房子,一栋两层小楼,门前有个小花园。母亲住一楼,他们一家四口住二楼,米乃和努尔很早就能够单独睡觉了。顿亚的考验不会因为时代的苦难而消失,伊布和同父异母的哥哥围绕这栋在战争中幸存下来的房子产权也有过矛盾,最后他付给了哥哥四分之一产权的等值现金,才算是解决问题。但之后一直没有什么来往,直到前几年古尔邦节他去给哥哥送羊肉才算是重新建立起联系。我告诉他我经历过的类似情况,伊布问为什么你的姐姐们没有继承权,我说,中国穆斯林很多问题其实是按照中国传统来处理。

后来看新闻[6]得知,我跟伊布一家,以及他们的邻居一家父子一起开斋的同时,波黑邻国克罗地亚的总统等政要参加了克罗地亚伊斯兰共同体举行的斋月最后一天的开斋晚宴。克罗地亚大穆夫提阿齐兹·哈萨诺维奇在萨格勒布威斯汀酒店设宴款待了现任总统米拉诺维奇,总理代表,议长代表,萨格勒布市长,以及几位前总统等政要。在致辞中,这位经常发表引发争议声明[7]的总统认为,克罗地亚在保护少数族群和宗教群体的权利方面是做的好的,是文明的,甚至比那些西欧国家还好,尽管偏见依然存在,但是可以努力消除的。总统还说,他的办公室一直为伊斯兰共同体敞开大门。萨格勒布市长说的挺好,解决的唯一方式就是合作,通过公民之间、民族之间、宗教之间的合作来达到普世价值,即和平、友爱、尊重和容忍。克罗地亚大概有400万人,穆斯林人口大概是6到7万之间。

穆夫提哈萨诺维奇提到在克罗地亚的独立战争中,有大概25000名穆斯林参与其中,1187人为国捐躯。在寺里的墙上,我留意到,开斋节后,克罗地亚国防部和萨格勒布中央清真寺将一起举行活动,纪念这些穆斯林将士。

波斯尼亚咖啡

在萨拉热窝那几天,晚上开斋后时间太紧张,没空去尝试波斯尼亚咖啡,晚上礼完拜还有店开着,街区依然热闹,游人如织,但太晚又不想喝。所以,直到去伊布家,我才第一次喝到波斯尼亚咖啡。伊布的妻子给我示范,先把咖啡粉倒入镀铜的长颈咖啡壶(名为Dzezva),在火上略微加热。然后把提前烧开的热水倒入壶中,再继续加热,等咖啡再次沸腾,也就基本好了。据说东南欧、西亚,和北非等地区的咖啡都可以归类为土耳其咖啡,因为使用的制作方法和研磨细腻的咖啡粉都一样。[8]喝过之后确实觉得跟以前喝的“阿拉伯咖啡”很相似,只是后者会有豆蔻的味道。据说通行的土耳其咖啡的做法是,把咖啡粉和冷水一起加入壶中,然后再开火煮。后来我试过两种制作方法,并不能品尝出有什么不同。对我来说,比较特别的地方在于,煮好的咖啡壶直接放到一个圆盘,再配上一杯水,一盒软糖和一个空杯子。从街区穿过,可以看到喝咖啡的人们,人手一盘这样的东西

伊布的妻子边比划边说,喝咖啡之前,先咬一口软糖,边吃糖,边喝咖啡。

开斋节会礼之后,我看住处旁边就有一家咖啡店,是那种日常的街区店。不少人在里面聊天、抽烟、喝茶,或者咖啡。我也进去要了一杯,付钱时递过去10马克,老板摇头。我有点诧异,不至于那么贵吧,10马克不够?也转念认为他们应该是想要零钱,然后拿出20马克。老板继续摇头,谈后说1马克,你先坐下吧。

开斋节伊布他们要去一些亲戚家里,包括他哥哥家。我头一天晚上在他家吃完饭,告别时就预想可能的紧张安排,算是假定就此作别了。这里的会礼安排在邦达之后,礼完还很早。这家街角的咖啡店似乎专为晨礼后的小憩准备,人们可以简单歇会儿再开始一天的事务。我坐在门口桌边,咬一口软糖,喝一口咖啡,口感不错,但还是有点甜了,我更适合苦涩的味道。喝完进屋结账,老板说,不用了,然后笑笑。我接受了这份善意,就说,谢谢,开斋吉庆!(Eid Mubarak!)

下山到鸽子广场的斜坡上有很多家手工制作咖啡壶等金属制品的作坊,下午我去简单逛了逛,买了一套。

开斋节的花

开斋节当天,我并不确切知道具体的会礼时间,只是珍惜不多的晨礼机会,早早去Gazi Husrev-beg清真寺。这座清真寺算是萨拉热窝最大的古建清真寺了,这位慷慨的Gazi Husrev巴依老爷还顺带捐建了一座麦德莱塞(经学堂)和一个图书馆。不确定建筑师是哪位,有可能是建筑大师希南。[9]大殿里的人已经不少,很多人都盛装出席,比如西装、领带都有。两个年轻人站在前排附近的过道上, 一个黑西装红领带,一个淡蓝色西装灰领带。他们看着进门的人,如有嘉宾,或者重要人士到来,会指引到前排预留的位置跪坐。很多小男孩也西装革履地来。

诵读古兰经、赞圣、晨礼,然后伊玛目演讲。伊玛目即是目前波黑伊斯兰共同体的大穆夫提侯赛因·卡瓦佐维奇。比较有趣的是,大穆夫提登台演讲,以及下台的时候,前排附近的人都起立形成了一个短短的欢迎夹道。2012年,卡瓦佐维奇就是在这座清真寺被选为大穆夫提,他获得了382票中的240票。在竞选宣言中,卡瓦佐维奇表示,要致力于推动各宗教社群间的对话与合作,并推动伊斯兰共同体中女性的就业。[10]七年任期满后,卡瓦佐维奇获得373票中的291票,再次当选。[11]

散场后,人实在太多,只好顺着人流往回走。看了下波黑的数据,完整接种疫苗的人最多也就三分之一。似乎还会发布些确诊数据,但完全看不到疫情的存在了,因为没有人戴口罩。伊布夫妇两人都感染过,说没啥特别的感觉。孩子们一直没事。

顺着人流,发现相当一部分朝坟地方向在走,沿途很多卖花的店,或者街边小摊。买花的人很多。较近的几块坟地就在街边,可以看到很多墓碑周围都有花束,或者花盆,甚至直接把花种在地里。应该是他们的上坟传统了。之前还没有细致在坟地里走走,入乡随俗,我也买了一盆花,在坟地里转了一圈,找了一处没什么花的地方放下。按照伊布告诉我的,诵念“雅欣章”一遍。

墓碑上的去世时间基本都在1992年到1996年之间,刚好是萨拉热窝被围的那几年。当时南斯拉夫社会主义联邦共和国解体,各共和国纷纷独立,战争爆发。其中,波黑独立的战争最为惨烈。事实上,如果不特别区分,所谓波黑境内的三个主要族群是很难从外表看出来,他们说着几乎一样的语言。但为了便于理解,就先姑且称信仰东正教的为塞尔维亚人(33%),信仰天主教的为克罗地亚人(17%),信仰伊斯兰教的为波斯尼亚人(44%)。克罗地亚人和波斯尼亚人公投独立,脱离南斯拉夫,塞尔维亚人反对、抵制投票,随即开战。塞尔维亚人有南斯拉夫联邦的支持占有更强的军事力量,很快就控制了波黑大部分领土。“他们认为波斯尼亚的民族身份是虚假的,波斯尼亚的国家地位没有历史合法性,它实际上是塞尔维亚的一部分。这也正是普京对乌克兰的看法。”[12]

历史真是吊诡,现在的美国总统拜登当时是参议员,从战争伊始就积极地主张军事干预,亲赴被围的萨拉热窝访问,据说他是第一个要求空袭塞军的议员。[13]拜登在国会慷慨激昂地演讲,“按照人们的民族和宗教身份,这就是种族灭绝!种族灭绝!”[14]拜登的努力并不顺利,等最后军事介入的时候,斯雷布雷尼察大屠杀已经发生过。按他的想法,在战争爆发初期就应该直接轰炸南斯拉夫首都贝尔格莱德,真正削弱波黑塞军的军事能力。想起几年前,比尔问我,你怎么看基督徒在帮穆斯林,穆斯林却在沉默,或者落井下石?我说,先知说过,末尾时光的我们这些穆斯林大都是垃圾!北约介入后,很快就击溃了塞军,在国际调停之下,波斯尼亚人和克罗地亚人组成波黑联邦,塞尔维亚人成立塞族共和国,二者再加一个特区,三个政治实体共同组成波黑这一个主权国家。波黑最高领导的位置,三个族群每族一个,真的做到了“皇帝轮流做,明年到我家”。直选出的三个领导人组成波黑主席团,任期四年。然后轮流当主席,任期八个月。立法、司法等领域的职位构成也大致如此。

上文提到,邻国克罗地亚总统不时发言,对波黑的选举制度“指手画脚。波黑的克罗地亚人除了有波黑国籍,也具有克罗地亚国籍,对克罗地亚的选举也能投票。克罗地亚总统认为,波黑克罗地亚人的政治权利保护不够,比如波黑克罗地亚人领导应该由克罗地亚人自己选出,意即,被选出的克族领导应该是且只能是克族人选出来的。实践中,有当选的克族领导是被波斯尼亚人选出来的。那位总统似乎认为,这不对,不代表克族人的意志。这种关于自由的多与少的讨论,来自有与无地区的人就不参加了。只是,这种强化特定身份的方向可能不利于更好的达到理解、和解,也不符合加入欧盟的改革方向。按克罗地亚的权力分配机制,总统也就只能说说而已,尽管最近还拿同意瑞典和芬兰加入北约为筹码,要求北约施压波黑进行改革,但似乎并没什么人理他。

然而,波黑伊斯兰共同体的大穆夫提却认为这种发言,和类似的巴尔干边界分割“计划”[15]是危险的意识形态,威胁着波斯尼亚穆斯林和波黑的未来。[16]去年波黑塞族领导搞事,想组建独立于中央政府的警察和军队,引起一片恐慌,最近似乎被拜登政府制裁了。[17]

“欧洲伊斯兰”?

1878年,奥斯曼帝国把波斯尼亚割让给了奥匈帝国。按照古典伊斯兰教法传统,生活在异教统治之下是不被允许的。因此,有穆斯林开始用脚投票,离开波斯尼亚。到1918年,有十五万人离开。1880年代开始,当时的大穆夫提认为,穆斯林可以愉快地生活在宽容的非伊斯兰政权的统治之下,只要这个政权不会因宗教行为而对他们进行虐待或侮辱。在这个指导意见之下,波斯尼亚穆斯林逐渐接受了奥匈帝国的统治,并开始在这个世俗政权的统治下组织起来。1882年,波黑伊斯兰共同体建立。[18]政治力量和人物你方唱罢我登场,但共同体存续至今,并深刻地影响波黑及周边地区的穆斯林社群。

南斯拉夫解体,经历战争的创伤之后,波斯尼亚人把加入欧盟视为首要的愿景。上一任大穆夫提穆斯塔法·塞里奇曾说,“现在,我们的苏丹在布鲁塞尔。”[19]布鲁塞尔正是欧盟总部所在地。入盟之路,对于波黑来说实在太长,依靠自身推动改革肉眼可见地艰难。乌克兰之战后,或许会有新的契机。[20]顺便可以提一下的是,穆夫提塞里奇在Gazi Husrev-beg清真寺的麦德莱塞(经学堂)学习后,赴艾资哈尔留学,之后又获得机会在芝加哥大学跟随法祖拉·拉赫曼教授读博,写了马图里迪系统教义学研究的论文。看起来,他确实受到了拉赫曼的影响。

“欧洲伊斯兰”是一个讨论很多的话题,很多波斯尼亚穆斯林,包括前穆夫提塞里奇自信地认为,波斯尼亚的伊斯兰模式就是“欧洲伊斯兰”具身的样式,即信仰自由,生活宽容,兼容民主,保障人权,认同普世价值。从概念本身来说,“欧洲”和“伊斯兰”,在不同的意义上都是多元的,唯一的一种“欧洲伊斯兰”在概念上是不可能的。从现实来说,生活在欧洲的土耳其穆斯林,北非穆斯林,印巴穆斯林,或许未来会有的中国穆斯林社群,无论如何共享信仰体系和实践模式,差别都太显著了,很难统摄在“欧洲伊斯兰”这个含混的概念之下。

在萨拉热窝的几天里,我唯一产生“欧洲伊斯兰”的感受或许只在开斋节人们体面、正式的穿着里,西装革履,怀抱鲜花地去走坟,确实令人耳目一新。生活在“帝国”间的边界,很多问题需要自己思想和行动的准备,但也需要“帝国”的推动。我甚至觉得,或许加入欧盟的愿景,以及欧洲真的愿意接纳,能带来波黑全方位的改革,达到真正的族群和解,实现彻底的信仰自由,保障人权,在普世价值中真正彰显出伊斯兰精神。

塞里奇穆夫提告诫生活在欧洲的穆斯林移民,你们来的时候一无所有,这里给了你们工作机会,给了你们住所,让你们的孩子有学上,要感谢人!

寺里的猫

Gazi Husrev-beg清真寺大殿前的院子有一个圆形喷泉,可以围绕着洗小净,也可以喝——尽管我发现水池底部还是有人扔了一些硬币进去,不算多。伊布告诉我,清真寺围墙上西北角那个水流也可以喝,并且应该喝,因为,喝过那股水,就意味着你还会再来萨拉热窝。突然想起比尔感觉好很多后带着我在老城区游走,到特雷维喷泉时,游客里三层外三层围起来,他给我一枚硬币,说可以扔到喷泉里,意味着你还会回到罗马。

圆形喷泉旁边有一个看上去很有年代的石墩,石墩边上有一块像台阶的石头。石墩上有一个凹槽,里面有水。几天里经常看到鸽子会来这里喝水,但似乎设计这个石墩的原初意图是为了给猫喝水——尽管我只碰到过一次。每天都能在清真寺院墙的窗户上看到两小只,玩耍,或者睡觉。有时候在对面麦德莱塞(经学堂)门前的草地上。在草地上碰到那次,我也试着坐下来歇歇,晒晒太阳。小家伙居然自己贴过来,此时不摸更待何时。我就给它捋捋背。不一会儿,它或许太舒服了,直接翻身四脚朝天起来。我理解为让我摸摸肚子,就伸手过去,没想到被一巴掌打过来,没打到。

开斋节那天傍晚,因为第二天一早就要走了,想着再来看看小家伙们。还是在墙角那个窗户上,我走过去,靠着墙,看着它趴在那里。试图拿手机拍照时,窗外街上走过来一个戴头巾的小女孩,停在了小猫趴着的位置。她直接上手,从猫头抚到猫尾,旁若无人,似乎没有注意到窗户另一面的我,在悄悄说着什么。并且,说着说着像是哭了起来,很委屈的样子,就像米乃被艾悯欺负后那样的委屈。我隔窗问道,有什么问题吗?小孩直接说,没事。停顿下后,又说,我姐姐说带我去玩,但她自己走了,没跟我说。我觉得还好,就没再问。小孩摸着猫,接着说,我难过的时候就会跟动物说话,猫,小鸟,羊,我都说过。我说,那你很了不起,它们能听懂吗?她说,可以。我问,你也能听懂它们说的吗?她说,我能感觉到它们的想法。我说,真棒!她好像有点得意,又迅速无奈地说,我的同学们认为我是怪物。我说,这是很少有人会有的能力,当然不是怪物。这时,一个留着胡子的中年人走过来。原来是她爸爸。简单聊几句后,她爸爸说,方不方便旁边一起坐一会儿。我说,好。我们就去旁边茶馆,喝了一杯茶,聊了大概20分钟,快到宵礼时间就告辞,我去寺里,他们离去。他们属于苏非道团奈格什班底传统,早年跟随导师在塞浦路斯岛生活,导师归真后回到波斯尼亚。

第二天一早,收拾好东西,去住处旁边街角那家咖啡店,要了杯茶。可能太早了,除了店家老爷爷,只有一个大叔坐在店里。大叔一句英文也不会说,但边说边举例,居然让我听懂了他在说啥。付钱的时候给了老爷爷5马克,并说别找了。老爷爷笑笑。走的时候,我们互相又说了,“开斋吉庆!”(Eid Mubarak)

“wa tahiiyatuhum fīha salām wa āhiru da‘wāhum

ani al-hamdu liilāhi raabi al-‘ālamīna”

https://en.wikipedia.org/wiki/Islam_in_Croatia.

https://en.wikipedia.org/wiki/Mosque_of_Rome

http://nerida-oasis.com/islamic-heritage/croatia/zagreb-mosque-1987

[4] The Economist, April 30th-May 6th 2022, p28.

[5] 网址见https://english.islamskazajednica.ba/

http://www.islamska-zajednica.hr/index.php/izdvojeno/uprilicen-iftar-i-bajramski-prijem

[7] 这位总统对波黑的选举制度颇有微词,甚至拿阻止瑞典和芬兰加入北约来要挟,要求北约施压波黑进行选举改革,保护波黑克族人选举克族人的权利。

https://en.wikipedia.org/wiki/Gazi_Husrev-beg_Mosque

https://en.wikipedia.org/wiki/Husein_Kavazović

https://ba.n1info.com/english/news/a383786-husein-kavazovic-reelected-as-bosnias-grand-mufti/

https://www.bbc.com/zhongwen/simp/world-60847813

https://theintercept.com/empire-politician/biden-bosnia-serbia-yugoslavia-civil-war/

https://www.youtube.com/watch?v=MZs8Qj8QuRc

https://www.aljazeera.com/news/2021/4/22/leaked-memo-on-partition-of-bosnia-could-spark-violence

[19] Christian Moe, A Sultan in Brussels? European Hopes and Fears of Bosnian Muslims, Comparative Southeast European Studies, 55(2007)4, S. 374-394.

https://www.dw.com/en/germany-calls-for-closer-eu-bosnia-ties-amid-war-in-ukraine/a-61077779

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!