紀錄片《流亡之後》-沒有國家的流亡藏人

「世界上有一群人長期在社會的邊緣漂泊著,難民的小孩仍然是難民...」

“圖博(舊稱⻄藏),位於喜⾺拉雅以北的遼闊⾼原,1959年被中共解放軍佔領⾄今。圖博境內的六百萬⼈⺠,⽣活在極權控制底下,出逃的境外圖博⼈成為了難⺠,在世界各處流亡。至今流亡藏人總數約達15萬,其中有13萬集中在印度生活。六⼗年過去了,他們建立了⾏政、教育、醫療等體系⾃成一個社群,但難⺠的後代依舊是無國籍難⺠。⾄今,圖博流亡者已經傳承到了第三代、甚⾄第四代。”(取自公視平台)

《流亡之後》以居住在北印度達蘭薩拉(dharamśālā)的流亡藏人為拍攝核心,以出⽣並居住在此的廷列與妻⼦尼瑪為主角,他們即將迎接第⼀個寶寶。兩⼈同在⼀間圖博⼈(⼈稱「老⼤」)經營的琉璃珠⼯廠⼯作,⽇⼦只能勉強餬⼝,孩⼦的誕⽣同時帶來了期盼與挑戰。

*沒有國家的人們:流亡藏人

1950年代,達賴喇嘛試圖爭取西藏自治,但中國政府不改高壓控管,聲稱「和平解放西藏」。最後,達賴喇嘛選擇流亡。藏人於1959年跟隨法王達賴喇嘛逃亡至印度成為無國籍難民,這些圖博人大部分定居於北印度達蘭薩拉。流亡至今已逾60年,這些依舊拿不到「身分證 」的難民們,沒有國家的庇護、另一個國家也不願給予「除了流亡藏人二代之外」的難民擁有合法身份,依舊過著漂泊不定的生活。包容最多流亡藏人的印度政府不允許藏人從事公職,且至今印度社會仍有歧視之風,故大部分流亡藏人仍以賣手工藝串珠、服飾等擺攤勉強餬口,只有極少數的人成為金字塔頂端的那1%,大部分則繼續過著經濟緊縮、擺攤度日的生活。

電影中有許多長鏡頭拍攝著老爸爸的擺攤日常,靠著擺攤販賣各類服飾與手工藝串珠,一天的客人頂多幾組,且通常售出的物品價格極低,到頭來賺的錢至多1000-2000盧比,換算至台幣頂多700多塊。他有時候乾脆直接待在家喝酒,有一搭沒一搭的擺攤生活,又受困於狹小低劣的居住空間,或許就是大多數流亡藏人的日常。

*圖博文化的式微:中國因素的入侵

劇中,穿插播放著中國節慶的電視節目。藏人在電視中被塑造為穿著整齊劃一、華麗俗艷的傳統服飾,各個面帶笑容以藏語歌舞盡歡,如此一派祥和的模樣,與正處在房間空間僅約4坪,環繞著灰色水泥牆擁擠困苦的生活空間形成強烈的對比。

不過依據和導演張芳儀的專訪文章中,她說道其實主角們樂於觀看這樣的中國電視節目,因品質優良且藏人們樂於見到家鄉的人們「看似」快樂幸福的模樣說著自己的語言,可見新一代的難民對於中共的壓迫感並沒有如老一輩擁有更深刻之感受。筆者認為,造成政治「麻痹」的現象,一是現在的生活環境過於艱困,娛樂的重要性仍大於政治,連柴米油鹽都無法滿足,如何能奢望政治情感;二為流亡至印度達蘭薩拉的難民至今已來到第三至第四代,對於家鄉圖博已沒有太強烈的族群認同,故對於中共在當時種族滅絕式的打壓圖博族群缺乏相對的共同經驗,因此仇恨中共的情緒較為緩和。

從電視、手機到飲食習慣,看著中國慶典節目、使用微信和在家鄉的家人聯絡、吃著火鍋、炒麵、炒飯等等,中國因素無所不在,這類型的文化侵蝕已到了舉目可見。導演更在專訪文章時談到:「我感覺到,在這邊出生的圖博難民們其實很大的程度已經在異地被同化了,不論是在印度或是歐美國家出生的,很多都不太會講圖博話,或是讀跟寫的能力非常弱。像這樣在語言方面,母語就已經被沖淡、稀釋了,更何況其他包括信仰方面、文化保存……」

圖博文化的獨特性讓許多人為之憧憬,在2013的紀錄片《達賴喇嘛14世:西藏大哉問》中,看到導演光石富士朗在片尾前往印度達蘭薩拉拍攝訪問流亡藏人的小孩與學生們,個個追求「慈悲」與「和平」兩大人性最重要的精神價值,而我相信這來自於西藏特有的藏傳佛教其意義和尊者達賴喇嘛所強調的人性價值有極大的關聯。如今這樣的文化尚未完全消失,不過正在一點一滴的被消磨與同化,導演在畫面詮釋道盡了其對於這個現象的憂慮。

*睜眼說瞎話-中共文化的統一性

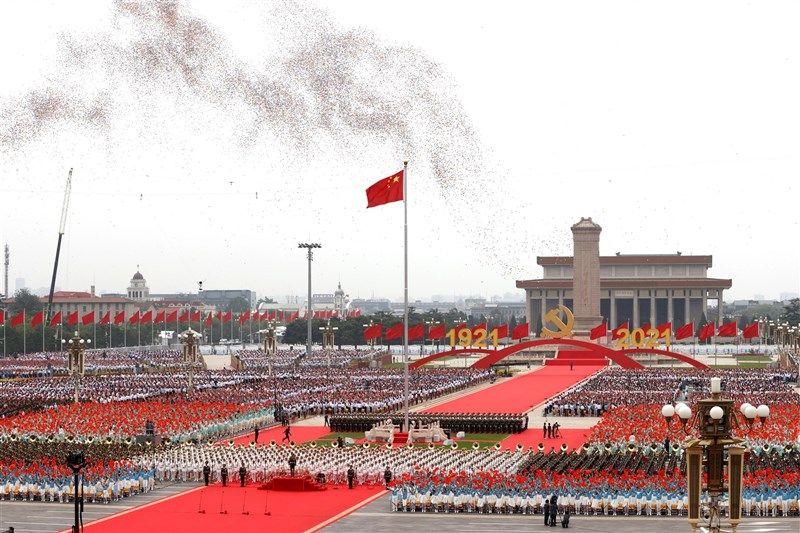

:「我們從沒壓迫其他國家的人民」

沒錯,這正是中共最高領導人習近平在中共建黨百年大會上所說出的荒謬言論,(因為我壓迫「自己國家」的人民,所以不算)。中共此極權國家,對於群眾「整齊劃一」的要求甚高,從建黨百年大會上六萬人穿著同樣的服裝,以字正腔圓的口號集體喊出對黨的忠貞言論即可清楚看出,何況是奠基於公民價值的文化累積,對於「文化統一」的必須性更是刻不容緩。

從1959年流亡至今的藏人,現今大眾更關注同樣被中共打壓的維吾爾族和香港人,如今都成為了「難民」。從中共強制佔領西藏,新疆維吾爾的「再教育營」,監禁法輪功成員,到以《國安法》為天的香港,都被迫成為了沈載中共思想的文化俘虜,思想就是文化的開始。

從文化保存、身份認同到族群認同,三者相輔相成。語言流失是文化衰微的首當其衝,流亡藏人居住於北印度達蘭薩拉大部分以說印度語為主,第三、第四代難民已幾乎不會說家鄉的藏語,無可避免地在異地漸漸被「印度化」。1959年中國強制以軍事佔領西藏,其官方敘事稱之爲「和平解放」,且鼓勵中國最大的漢人民族移居到西藏高原,以進行「同化」之便;藏族與其他民族的融合已勢必成為當今普遍現象。達賴喇嘛曾說道:「藏人與其他族人民的結合是『無法避免的』,但最重要的是-『保留西藏的語言與傳統文化』」。家鄉語言和傳統文化不可分說的是少數族群最傾心保存的珍寶,因為這它們維繫著對於所屬族群的身份認同。

在2021/5/23 美國之音的報導中,身為藏人行政中央領導人的邊巴·次仁(Penpa Tsering)表示:“我一直講,我們不反對文化多元主義,但是,一個佔人口多數的民族完全壓倒一個佔人口少數的民族,這就是文化滅絕,尤其是通過國家力量來強制推行這種碾壓的時候。”中共的文化刨根與種族滅絕已成為司馬昭之心,人人皆知。

*沒有國家的人,他們還有「根」嗎?

導演最關注的群體是那些沒有國家庇護、沒有身分證的難民們,在異地對於自身的身份認同上往往深陷徬徨無助與焦慮不安,現象在影片中的對話依稀可見。其中一幕男主角廷列的朋友對著同為昆分(藏族在印度往往形成一個小群體,「昆分」更是接收毒癮、酒癮的人以供其導正過往走向正途的互助團體)的夥伴說道:「我們現在沒有護照、沒有身分證、什麼都沒有啊,就算有尼泊爾的護照又有什麼用?」以開玩笑的方式訴說內心真正的焦躁,就算身在台灣這個不被國際承認的國家而常常在國族認同上感到疑慮,不過至少還有一個「國家」能夠庇護著自己,那些「沒有國家庇護的人」該如何承受心理與身理上的多重焦慮。

國家是建立且完整自我主體性的一大元素。生長於「一個國家」,我們有了公民身份,有了「身分證」,有了能定義自我的主體性,身心感到安心,因此能夠擁有健康的心靈向外發展;就如同人需要一個『家』一樣。國家是所有一切的「根」,有了根才得以穩固底座,是奠基人民對於身份認同的基本精神價值。

如何繼續保有圖博文化,須很大程度上依靠海外藏人的堅持與群眾集體「不」健忘;沒有國家的支持,使這份文化保存的辛苦增添不少難度。筆者認為,保持不停地思考、質疑與挑戰,才得以避免成為極權體制下的一根螺絲;不管環境的遭遇為何,不應忘記反抗的本質。