你永远不是一个人在跳舞——如何从控制论的角度欣赏舞蹈

“FUNCTION FOLLOWS ::PER::FORM::ER::”这个作品让我想到了英国的科学史学者安德魯·皮克林(Andrew Pickering)在他2010年的专著《控制论的头脑:勾勒另一种未来》(The Cybernetic Brain: Sketches of Another Future)提到的一个机器:“Musicolour”,姑且把它译为“声色”吧。“声色”最早出现于20世纪50年代早期的英国剑桥,它的主要发明者是当时的医学生戈登·帕斯克(Gordon Pask)。帕斯克一开始是在他的卧室里搭建“声色”,简单来说,它是一个把音乐演奏的声音输出为灯光秀的设备——音乐首先被麦克风转化为电信号,在“声色”中,这些信号会经过一系列的过滤器,每个过滤器的灵敏度对应于音乐中不同的波段、节拍等等,而这些过滤器的输出端又控制着不同的灯光,比如,最高频的过滤器会触发一系列红光,次高的会点亮蓝光,以此类推。

如果“声色”的运作到此为止,那还不能体现出它和这个作品的相似性,也体现不出控制论理解和参与这个世界的独特视角——这不过展现了演奏者(信号输入者)和“声色”(信号输出者)的单向控制关系。“声色”的有趣之处,用设计者帕斯克的话说,就是会感到无聊。因为它的电路内部参数并不是持续稳定的,只有在过滤器的输出值超过一定的阈值时,光束才会被激活;而随着电容器中储存的电荷增加,这些阈值会发生变化。而电荷量又取决于演奏者的表演和“声色”的先前表现。也就是说,在演奏者与“声色”的合作中,如果演奏者过于频繁地使用同样的音乐元素,一些阈值最终会飙高,“声色”就会停止回应,不再点亮相应的灯光,以此,“声色”鼓励演奏者在表演中不断去尝试新的元素。理想状态下,合作最终可以达到某种动态平衡,即演奏的模式和“声色”的参数能融合在一起,产生联觉效果。

“声色”是为剧场而发明的,它把两个极其复杂的系统——人类演奏者和机器—— 放在一个舞台上对话,而这场对话会走向什么方向,任何一方都无法决定,它们必须一起去探索。这个机器的复杂之处,并不在于设计它的技术难度,正如人的复杂之处,并不在于她的认知能力(至少在这个情景下)。它们的复杂性就在于不可预测性。它们有各自的内生变量,但也可以在交互中共同创作出一些意想不到的东西。人的表演当然会影响机器的输出,但并不是以线性的、可事先计算的方式,而机器的输出反过来会影响人的表演,以此,在表演的整个过程中,二者形成了一个信息交流和反馈的回路。这就是控制论构建的剧场——“剧场”既是字面意义的,也是象征意义的——它的主要任务就是搭建各种机器和系统,让它们能够在接收外界信息之后做出适应和调整,并反馈到外界。它不会预设一个可框定和可计量的世界,恰恰相反,这些系统设计出来,就是为了探索世界中永远无法被人为设计所限制和预测的部分。在这个意义上,控制论可以说是“反控制”的,它否定了任何一个绝对的控制主体的存在,把这个世界根本的不可控放到了聚光灯下。

在我看来,“FUNCTION FOLLOWS ::PER::FORM::ER::”这个作品非常符合控制论意义上的“剧场”。通过3D追踪系统,舞者的身体与她表演场地的内部建筑结构直接连接在一起,随着舞动,二者被机器一起捕捉下来,用于制作新的投影,然后再次投射到空间之中。于是,舞者、环境(空间结构)、投影系统形成了一个输入、输出、反馈和相互控制的共同决策体系、一个新的表演者“共同体”,就像是“声色”与演奏家要共同去决定演出效果一样。而且,随着舞蹈持续进行,人机互动达到某一个阈值,这个新的共同体会开始控制音乐的节奏,此时,它不再是一个已经被设计、框定、编写好的死物,而成为这个表演中一个主动的设计者。相应地,舞者必须不断回应音乐的变化,尝试新的动作,把整体的表演推向新的韵律。正如“声色”对演奏者提出创新的挑战一样,在这个作品中,机器、空间和音乐等各个“参与者”都通过对舞者自由的限制,激发出新的创作。

除了创作的不可预知性,控制论剧场的另一个特点,就是抹除了人、机器、环境和其他系统之间的本质差异——它们全都是在与他者不断遭遇和互动中调整行为模式的系统而已。我觉得这一点不仅对于舞蹈欣赏,而且对于所有艺术审美都提供了一个新的思路——不管这些作品在技术上是复杂的还是简单的,也不管它是否与控制论有关。正如帕斯克所称,从控制论的视角看,任何一个合格的艺术作品,都应该同时开启一个审美上可互动的环境,观众能够对作品做出回应,创作也不会止步于作品被展示的那个时刻,而是一直持续下去。在这个意义上,(1)艺术作品(物)不再是(创作者)人性的单一投射,而是一个激发人类参与者去不断转换视角和调整行为的能动者,(2)艺术家和观众的权力关系不再是僵化的和不对等的,观众通过欣赏作品也进入了创作。事实上,在帕斯克改进“声色”时,就曾构想过把它放在人们可以跳舞的场所,听众随着音乐起舞,演奏者自然也会根据听众的舞蹈变换音乐,如此,听众也参与到人机交互的反馈回路中,成为整体演出的一个内在环节。

牵强附会地说,从作品名字“FUNCTION FOLLOWS ::PER::FORM::ER::”中,也可以解读出它的控制论色彩——不仅演出的“功能”要取决于“表演者”(即人、机器、空间、音乐等构成的表演共同体),只具有次等的重要性,而且它是通过一种“形式”化的探索去实现。但究竟要实现什么,其实是未知的、开放的。舞蹈的主题和意义都是在与其它因素的对话中生成的,不仅如此,连环境、音乐、机器和舞者本身都在是表演过程中不断突现、生成、流变的,它们不具有任何固定的本性和功能。在舞蹈中,各个参与者的边界会变得非常模糊,有时候甚至分不清哪些部分是舞者的身体,哪些是输出的投影,哪些是“初始”的空间——就这一点而言,我觉得这个作品比“声色”更直观地展现了控制论的“剧场”。反过来说,如果一个作品展现了一个封闭的、事先决定好的审美效果,有一个明确的单一目标,那它在控制论意义上就是一个糟糕的作品。

总之,我特别喜欢这一期“舞聊”讨论的主题:“与机器共舞”,因为它是一个完全不局限于舞蹈的话题,在我看来,它无非是借由舞蹈作品把我们作为人的存在状态突显出来了而已。与机器共舞并不必然会抹除人性,而或许可以对我们固有的人性观念提出挑战。我之所以说舞者(以及任何人)永远不是一个人在跳舞,不仅因为独自舞蹈是一种幻想,她总是在与在场或不在场的“人”和“物”互动,而且,非人的它者总是以意料之外的方式参与到舞蹈和其他艺术创作之中,不管你给不给它们credit。

(此篇文章大量参考Andrew Pickering: The Cybernetic Brain: Sketches of Another Future)

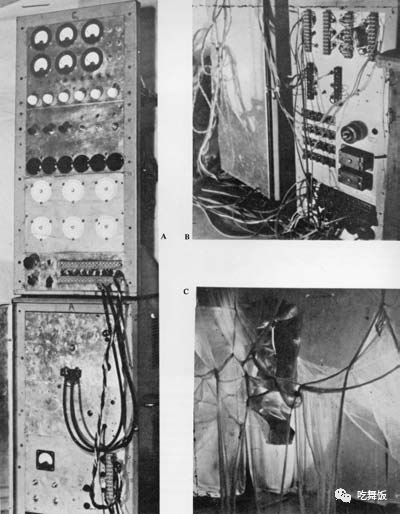

上图原始来源:G. Pask, “A Comment, a Case History and a Plan,” in J. Reichardt (ed.), Cybernetics, Art, and Ideas (Greenwich, CT: New York Graphics Society, 1971), 82, fig. 28.

图片说明及来源转引自Andrew Pickering. The Cybernetic Brain: Sketches of Another Future. (The University of Chicago Press, 2010, p.315)