特稿|比新冠更可怕的病

3月22号开始,留学生小宇连续发了一周的高烧。

每天早晨醒来,他都闭着眼睛从枕头边摸到体温计,往腋下一夹,再半睡半醒五分钟。他心想着,“别真的感染了”。

发烧的第二天,鼻子里的气都是烫的,热流直蹿到脑门上,他觉得自己肯定是感染了。顺带闭着眼睛想着,万一真的感染了,一定要录个视频之类记下来,不能白死。这么想着就过了五分钟,他睁开眼看了一眼体温计,三十七度八。

小宇也打过NHS(NationalHealth Service,即英国国家医疗服务体系)的电话,电话那头让他先在家自我隔离7天,如果没有好转再打电话给他们安排检测。

那段时间,小宇都很恍惚,一回家就要冲很长时间的热水澡,他觉得仿佛有什么东西已经沾在身上。水流过皮肤的时候,他能感觉到身上战栗的粗颗粒,涂上沐浴露,把身上擦得都是泡沫,摸着自己颈上的血管,感受到最原始的跳动之后,他才放下心来。

这种温热的跳动感就是活着。就像里尔克说的那样,挺住意味着一切。

小宇说,那段时间他其实不敢告诉任何人,好像不说就是一种保护。

Molly来自津巴布韦,她是小宇的同班同学,她在津巴布韦的姐夫在4月初感染了新冠,12日去世。

13号那天,Molly穿了一套深黑色的衣服来上课,这衬得她原本的黑色皮肤更加黝黑。她脸上透着的一种木然和绝望,让人感觉胸口像是被什么捏着,喘不上气。

那天中午,Molly接受了班里所有人的拥抱,大家没办法给予她实质的帮助,只能用一个拥抱表达一切。

在她的描述中,津巴布韦这个贫穷的国家在新冠地折磨下似乎无力还击,测试与治疗的技术非常有限。这种死亡的恐慌甚至让周边人不敢参加葬礼。

那几周Molly根本无法专心学业和其他一些工作,一半的时间都在悲伤和电话之中。她说,“感觉必须在大学和家人的悲伤之间取得平衡。”

新冠来势汹汹,疫情当前,任何人都无法独善其身。然而还有一种“病”,比疫情更为致命。

人工病毒

压抑的气氛是在2月18日晚上10点之后才开始在Euston车站蔓延的。那是一种难以形容的味道,浅浅的咖啡味留在小宇嘴里,马路上则到处弥漫着大麻夹杂着焦糊的味道。

当时小宇正站在红绿灯前,一辆黄色轿车从不远处驶来,驾驶位坐着的黄头发青年拉开了窗户,对着他说了一句:“Get out my country,you fucking virus”。懵了几秒钟之后,小宇发疯似地追起了车,边追嘴里边蹦出各类电影里常见的脏话。那一天他错过了10点半的火车,直到深夜才回到考文垂的房间。

这本应是一个不错的夜晚。在这件事发生之前,小宇刚从Apollo看完75岁的克莱普顿的演出,结束曲是“Wonderful Tonight”。回到家后,他想,真是一个“Wonderful Night”。

但是令小宇没想到的是,英国给他的“惊喜”远不止于此。

二月中下旬,国内新冠感染人数与日俱增,武汉几乎处于一个真空状态,整个世界的人力、机械和物资都传向中国和位于疫情中心的武汉。而在国外,外媒以一种隔岸观火地姿态不断地发布各类关于武汉和中国疫情的报道。掀起了前所未有的风暴。这场风暴也很快便波及到了以留学生为代表的亚裔群体。他们从无端被指责传播病毒、到在地铁站被人推下轨道、再到被吐口水被殴打,这一切都发生得让人措不及防。

在这一场疫情“黑天鹅”之中,小宇无疑是群像中一个鲜活的代表。在他回到小城考文垂的随后几天,他身边的中国同学选择了暂时不跟他接触,原因是“不太安全,小宇不仅和外国人住在一个共用厨房的House里,而且还隔三岔五需要坐火车去伯明翰打工”。

“黄祸论”这个本该在上世纪就绝迹的词,又重新浮出水面。Sunny不过就去菜场晃了一圈,就被路过的黑人妇女用枯木一般的口音骂着“Virus”。无力地感觉落到Sunny的身上犹如一座崩裂的大山,她四处张望,想寻求帮助,却只看到周围亚裔面孔上的漠不关心跟他们几分钟前来市场时毫无差别。

在国内,人们通过各类媒体获知了英国的一些情况,加之虚虚实实的小道消息,留学生家长们不仅要顾及自身的防护,更担心起了身在大洋彼岸的孩子的安全。事实上除了这些歧视之外,英国的疫情在2月-3月之间都还算正常。直到3月27日,英国首相约翰逊确诊新冠之后,情况才开始变得糟糕起来。中小学停课,大学转向了线上教学,商店的消毒用品被抢购一空。

“3月底我们本来有一个去意大利参加活动的机会,学校都已经开始帮我们订票了,但因为疫情紧急取消了”。小宇对这件事感到特别惋惜,殊不知,疫情带来的另一份“惊喜”即将到来。

6月25号,小宇隔壁的罗马尼亚情侣Vlad和Dina,由于刚从罗马尼亚回到英国,并且在回到英国的第二天身体不适叫了救护车,所以整栋House都被他们带来的“病毒”所牵动着。中午,小宇想着下楼跟那对情侣打个招呼,商议一下最好大家能够分开用厨房,避免不必要的麻烦。

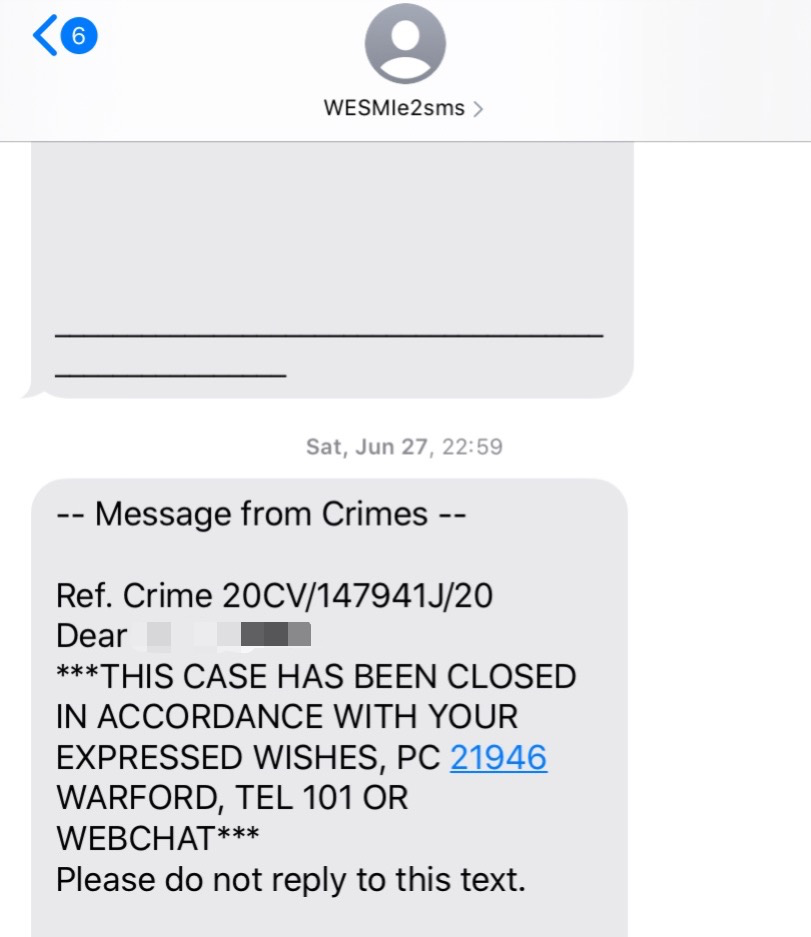

话刚出口,Vlad直接冲着小宇骂了过来,之后两人便开始了一场拳脚比拼。随后Vlad嘴里吐出来的“口水”和骂出的“中国病毒”让事态升级,小宇在回踢了一脚之后直接回到房间拨打了“999”。

这是他第一次在英国拨打报警电话。

“这件事的结果是Vlad在结束14天隔离之后被要求搬出了House。让我印象最深的不是打架和对话的过程,而是我打完报警电话之后Vlad一直在我门口,希望跟我好好聊聊。但直至事情结束,他自始至终都没有说过一句抱歉。”

小宇在描述这件事的时候,看起来毫无波澜,他只是说:“这里有好事,也有坏事。”

弗朗索瓦在《孤独的池塘》写道:人们更需要的是灰色而不是白色,是灰暗而不是耀眼。

圆月当空,满城漆黑。这是封城那段时间考文垂市中心9点以后的真实写照。

木头人

3月份,英国早晨有薄雾,虽然中午会有阳光,但时常下着神经质的雨。

在疫情蔓延的初期,国内外表露的残酷人性与人心就足够让人唏嘘,比恐慌更可怕的是轻慢。

整个考文垂大概有近十几家大型的超市,其中还不包括“中超”(专卖中国商品的超市)。

3月5号开始,这些超市呈现了一种奇异的场面,以中国留学生为代表的亚裔群体,开始大肆囤购消毒用品。从酒精喷雾、洗手液、再到口罩,一时间便把周边超市的存货抢购一空。

那段时间中国留学生之间经常开的玩笑是,“你这么不注意防护,是准备去海德公园报到么?”(据当时的小道消息,海德公园设立了6万个新冠患者床位,以供应急)

3月18日,中超的门口开始贴起口罩到货的启事。3月21日和23日,护目镜和酒精洗手液也随之在中超上架。

江崎是商科的学生,家境殷实,不少同学都在群里面让他去中超先买点防护用品备着。“中超里卖得实在贵,之前去Boots里看到2磅左右的洗手液,在中超涨到了10磅。”他拿着手机在群里回复道。

离考文垂20分钟火车车程的伯明翰,也在一时间形成了一个小的贸易集团。

Jacky是温州人,在伯明翰读大学。大概是受父辈基因地影响,Jacky打起了卖机票的主意。从4月份开始,Jimmy以5-6万的均价在朋友圈内兜售机票。

“我卖的机票不一定是最便宜的,但是保证能出票,不会像其他人一样在卖假票。5月份的时候有个同学觉得我这边机票贵,找了其他人买。结果到了希思罗没办法登机,只好在机场边上住了一晚,又从我这边买了一张第二天机票。10万块,你说冤不冤?”他指着手机上那个买10万块机票的头像反问。

除了机票,口罩也是一门“致富经”。

王辉在1月底、2月初的时候就瞅准了商机,当大家都在忙着筹集口罩支援武汉的时候,他就囤了一些口罩在宿舍里,而且发现了一条可以顺利入关清关的物流路线。

到了3月底,英国的物资逐渐开始紧张。王辉将成本2.6RMB一只的N95口罩以3-10磅不等的价格卖出,一时间王辉褪去了身上的庶民标签转而成为了Casino和Party的常客。

至于他在这段“口罩红利”中究竟赚了多少钱,王辉一直闭口不言。

国外吃紧,国内紧吃。在国内疫情已经略微好转的情况下,口罩不仅仅是口罩,它成为了一种新型“期货”。

5月中旬开始,Danny的表姐干起了一种新型的中介生意,作为居间方负责为一些需要采购口罩的“企业”和“个体”寻找货源。Danny卷入这样的生意也是偶然,5月31号,他接到了表姐的消息,只是想借用下他的账号进行收款。Danny也没多想,便将账号发了过去。

“后面发生的事情,其实远远超过了我的预料。最开始我姐只是说她那边收账可能不是很方便,借我的账户走个帐。

到了6月3号之后,她陆续开始给我发来了一些居间协议和口罩交易的合同,我的名字和身份信息被摆上了居间协议中收款人的一栏里。

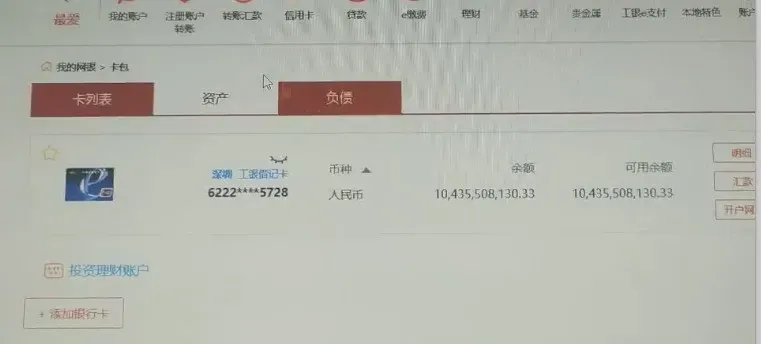

金额最大的一份合同出现在6月9日。合同上面写着:

本公司购买三奇N95口罩一事本公司愿意出业务咨询服务费 6元每片,买家签完采购合同打完 76元一片,共计2千万片,合计金额15.2亿元整(壹拾伍亿贰仟万元整)。众受益人业务咨询服务费共计壹亿贰仟万元整,买家在释放货款全款后3小时内本公司应付清众受益人全额业务咨询服务费,不得拖欠。

吊诡的是,在交易中,合同上对于“定金”或“订金”只字不提,只通过各种资金证明来自圆其说。方法多种多样,有通过视频拍摄网银余额页面,有出示银行资金证明,还有出具俄罗斯大使馆委托购买函,总之看到的资金量都大得吓人。

这类事件持续了大概一个多月,每天我都隔着时差收到我姐发来的各种消息。上午还在说“金主(采购方)”准备好了,晚上就派人去厂里接货,接下来的消息就是货被人截胡了。

我其实在后面一直提醒我姐,在当时的情况下,全球口罩市场已经没有这么大的需求量了,这完全就是一场“资本局”。不过她似乎胸有成竹,能在资本的游戏中游刃有余。

她还提醒我,资金会分流1块钱每只的量到我的账户,在交易完成前不要动用账户内的资金,等交易完成后可以让我随便用。

“6000万”,这大概率上是一个普通人一辈子都无法企及的数字。

在当时,为了证明我的猜测,我查了很多关于贸易资金的处理方式。从境内外银行票据的转换,到甲丙二方或者丙乙之间的捆绑游戏。(甲方为采购方,乙方为口罩厂方,丙方为居间方)

不过,直到最后,我账户里从没多过一分钱。或者说,我从没觉得我能有如此‘幸运’。

我还记得,我在不经意间甚至还翻到了一个专业的“口罩”买卖平台,每日的交易量高达几十亿。

当我置身其中,我才突然意识到,这不只是一场病毒带来的灾难,还是一个奇形怪状的‘聚宝盆’。”

Danny在说完这件事之后长舒了一口气,不知道是惋惜这段这件事,还是对复杂的人性有了新的认知。

霍桑说:人的本性中决无行善或作恶的所谓坚定不移的决心。

那些疫情之下的“淘金者们”,他们似乎不会表现出悲伤,只是面无表情的在泥潭中进行着淘金的美梦。边上有人对他们嗤之以鼻的时候,他们会逻辑清楚、语气正常得进行反驳,就像那些商业精英在答疑环节所展现的从容不迫。更多的时候,这些人只是像木头人一样站着,平静而欣喜地寻找着,就像是丢了什么东西。

数月之后,小宇回到中国,Molly在英国找到了一份公关经理的工作,其他人也继续忙碌着。

记者手记

当我细细回想我所记录的这些事的时候,觉得有必要把它写出来。

我看到了一些东西,但只不过隐约地感到怪异,仅此而已,仅此而已。我觉得自己只是大系统里的一粒小螺丝,一切自会正常运转,我只是瞥到了一点点异样,也许会忘,也许会放着。

病毒所带来的歧视是一件复杂的事,这种歧视在一定程度上是偏个人的,也是社会性的。在一个通识性强的社会体制下,它显得极为隐私,但又无处不止地凝视着我们,也嵌在世界的秩序当中。借由疫情,“歧视”被无限放大,从而鲜活地展示在我们面前。

或许一段时间后,这种“歧视”会暂时消亡,就像之前人类面对的许多议题一样。但下一次“新冠”或者“旧冠”来临的时候,它又将浮出水面。似乎在这个世界上,没有一劳永逸的答案,也没有一个完美的世界图式。

同时,国内外信息公开的不对称性,成为了冲突背后的催化剂,也被拉回了大众的视野。

那些在灾难中逐利的人们,有些得到了应有的惩罚,有些正在享受着资本的红利。在“山谷外”,人们更多地获知了疫情中人类所创造的奇迹,而忽略了一些消失的片段。

那天,我在坐在书桌前,音箱里放着Guns N'Roses的Welcome To The Jungle,脑子里想着在现实下的这片“丛林”。出神了一会儿后,我把音乐开到最大。

Axl的人声像在金属上凶狠地刮着,就像是谁站在万仞之上,在风暴中厉喊。突然间我睁开眼,像一只重获自由的小兽,久久地凝视着这个新生的世界。

*为保护隐私,文中除Molly外均为化名