即使到老都甩不掉的舊書

在書架上找到幾本多年前,從別人那裡領來的舊書。

這些舊書最早是1957年出版的《魯迅全集》以及夏志清1979年在台灣傳記文學雜誌社出版的《中國現代小說史》。這兩套書,都是從別人手上得來,主人是一個高齡老人,老人家是個極左派,生前熱愛共產黨,開口閉口都是中國一定強,毛主席萬歲!但不曉得為何竟然有右派親美分子夏志清的藏書。

也許,藏書人當時想一窺親美分子是如何反動的吧?

不得而知。

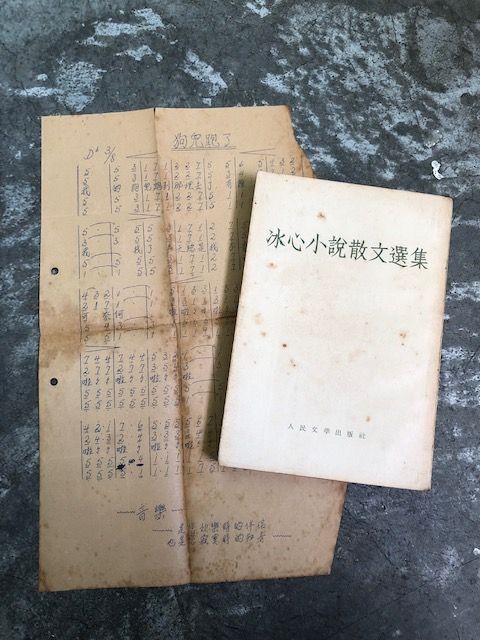

今天要談的不是這兩套書,我要說的是《冰心小說散文選》和英培安的《無根的弦》。冰心這本選集,得來的日子不算長,算了一下大概只有十五六年歷史。那時候我還是個初中生,圖書館每年都有大批離世老人的親屬,因不知道如何處置自家長輩的藏書,一般對書籍沒有太多認知的親屬,會直接把老人家的陳年舊藏全扔進垃圾桶或送往回收站。

我手上這本冰心,恰恰是老人家的親屬因不知如何處理,最後選擇送到學校圖書館。圖書館館長發現這批舊書不見得會有人要閱讀,遂分批在每個季度都放在圖書館入口顯眼處,讓悅讀者隨喜認領。

當時我記得認領了不少新中國初期,或者上世紀五六十年代以降,因在內地不能出版而不得不在香港出版的出版品(其中包括一本據說在孔夫子網叫價非常不便宜的陳寅恪《論再生緣》),尤其是那些文言小說,或者民國時期名作家選集。

至於香港出版黃金時期的武俠、言情類小說倒是極少見,嚴肅文學卻出奇的多。由此可見,當時候的閱讀風氣,雖然也興盛三毫子等艷情文學,但文學小說的出版和發行,依然是主流,閱讀人口雖未必像今天這般龐大,但那個時代的人的讀物內容水準,不論是低俗小說或文學小說,品味是超越當代人的。

這本《冰心小說散文選集》說來不過就是平平無奇的選集。我之所以特別書寫它,主要因由是裡頭夾了張《狗兒跑了》的歌單簡譜。這個發現也是在翻閱時,無意間找到的。如今連複印機、打印機都快被淘汰的時代,不知道還有誰經歷過油墨印刷的時代?

那時候的宣傳單、考卷或校園裡的通告,大多數是這種油墨印刷品。

我曾協助老師印刷過高年級同學的考卷,油墨印刷機被安置在小小狹長的房間裡,通常不是在教師辦公室附近就是附屬在圖書館裡邊。老師會將手寫或者打字機排版好的複寫紙底稿放到油墨印刷機的機關裡,然後檢查油墨捲軸的量是否足以印刷大批考卷。

我的工作一般比較簡單,主要負責把考卷從油墨印刷機那邊印刷出來的考卷拿出來,放在桌上等第二次印刷或者油墨乾透。老師、校工比較淒慘,在補充油墨時,難免要讓手沾上油墨,或者一不留神還會讓襯衫給染黑。更要命的是,當時放置印刷機的房間裡沒有可開的窗口,風扇也被厚厚灰塵黏著,壓根不起送風作用。一旦有人在房裡印刷,不是滿手油墨,就是因擦拭汗水時,沒注意手上髒污,順道為臉頰化了個亞馬遜叢林裡原住民的彩妝。

不過,這種油墨印刷除了黑色之外,我見過紅色、綠色及藍色。如今這種機器大概被淘汰到外太空去了。科技便利的時代,紙本印刷品全成了稀有玩意兒。見到這張簡譜歌單,突然想念起兒時老師印刷給我們的那些歌單、考卷、通告,當然還有每個班級都有的名單。

至於英培安的詩集《無根的弦》得來的時間更早。

當時候我是小學生(三年級,1996年),一眾從新加坡來的大學生帶了好幾大箱書籍送給學校。當時身為圖書管理員的我,於老師配合整理了一批書,老師挑選了適合兒童的讀物,其餘則沒有留下。也許當時的新加坡大學生覺得這批書搬來搬去麻煩,就連著三個放學時間,在獲得允許下擺了個贈書地攤。

我記得那時候有個濃眉大眼的帥氣哥哥,一邊擺攤子,一邊在讀英培安的《無根的弦》。我喜歡那位大哥哥的樣子,白皙皮膚,濃眉大眼,嘴唇都是性感的。在風穿進他寬鬆白襯衫時,若隱若現仿佛能從襯衫的縫隙見到他白皙粉嫩的肉體。不過最難忘的是他身上有股爽身粉的味道。淡淡很好聞。

後來,我跟他要了英培安這本詩集。但我始終不知道他的名字,那時候也沒敢問,也沒有意識要問。現在,我是連他的臉孔都不記得了,只記住那模糊的濃眉大眼,白皙皮膚和他身上爽身粉的味道。

《無根的弦》我曾在初中一年級的時候讀過。之後它便被擺放在不顯眼的角落,直到這幾天我再度與它重逢。而今,新加坡詩人英培安也已故去,我赫然發現他們這批在馬來西亞出生,新加坡成長、發展,最後老死的“新馬華人作家”的作品,水準比現在許多人都高出許多。至少,他的詩能為我所讀懂。

這兩本書或者說那些沒有被提到的書籍,算不算是我個人的舊物珍藏呢?這點我無法說得清楚。這批書籍和它們前任主人的故事,我必然無法得知。但在我手上,它們的故事才剛剛開始。我想,人生在世,沒有人不與任何存在物結緣,只看緣深緣淺;在所有的物當中,當新物變舊物最多的,而又沒有被立刻丟棄的,往往是書以及夾在書裡頭的一些單子。