行走广州

之所以取名叫《行走广州》,是因为我不知道怎么写一篇游记,让它显得不那么像流水账或是旅行攻略。

混沌的独居

事实上在真正行走这座城市前,我在南站的民宿度过了混沌的一周。

那周我一边上着网课、一边赶几篇期末论文,还要准备来广州最重要的事——签证面谈。各种任务堆叠在一起,压得我喘不上气。

从奥园广场到石壁地铁站需要经过很长一段跋涉,一段没有上街沿的公路、一段窄得只容半人通过的小路、和几摊需要踩着小石头经过的大水坑;晚上没有路灯,迎面走来的一排工人对我吹口哨。这里和上海南站附近一样荒凉。因此除了探路和面谈当天,我都没有踏出过南站区域。我是个孤魂野鬼,有时一整天说的唯一一句话是,“外卖请放门口,谢谢”。

我无法自控地在极度焦虑的状况下浪费时间。有一天晚上莫名哭了很久,想下回tinder跟陌生人说话,甚至来点one night stand。但我压制住了这种冲动,因为我意识到:这样的行为本身并不能给我带来快乐,最多只能转移我的注意力,并且背叛的罪恶感将远大于任何正向积极情绪;另外,swipe机制本身就很消耗精力,会让我产生自我厌恶的情绪。可究竟什么能将我抽离出那种处境呢!我好想和一个活人拥抱。我无法与孤独和解。

不知不觉已经到了居家隔离观察的最后一天,下午突然收到短信才想起来,我需要在第二个7做两次核酸。冲去核酸点的路上接到街道办流调电话,但对方也并不清楚防疫政策。这是一个定时开放的免费检测点,没想到广州也在推行“应检尽检”政策,明明没有任何公共场所需要出示72小时核酸,每个检测点前都能大排长龙。现场还有保安假模假样维持秩序,密密麻麻的人群被要求保持一米距离,队伍最前端距离医生也有很长一段距离。你不禁想,全世界目前还这么对待一个流感病毒的,恐怕仅此一家了。

漂泊的实感

第15天早上醒来,我突然觉得一切好陌生,花了一分钟才缓过来,想起来自己在哪儿。这天上午我要换到第三个住所,任何地方刚摸熟就要搬走,漂泊异乡的实感从未如此强烈过。

从隔离点出来后,我几乎没有按时吃过饭。作为彻头彻尾的生活废物,吃不到家里的饭也没有学校食堂,顿顿外卖控制不住量和时间,就会吃太少或太多。我迎来了第二次便秘。我有点想家了。

但我所想念的「家」跟真实的「家」并非一个概念。如果回去,我可以预想到定期的社区大筛和恼人的大喇叭,深受防疫政策恫吓的父母,最重要的是动荡不安的局势。三个月的封锁也没有使得我对荒谬的现实麻木,陷入长期如此的状态令人疲惫又痛苦。我的意思是,房间里的大象,你不可能忽略的。

回还是不回,我在动摇。

感知城市

住到解放中路我才真正意义上再次回到正常生活的秩序。

我的住所在如家酒店一个没有窗的小房间,从复式公寓沦落到这儿总不免产生点落差感,但一百一天在中心城区又夫复何求。当天晚上房间进了只蚊子,凌晨两点打电话叫前台送蚊香来。这边没有公共洗衣机,后来前台给了我一杯洗衣粉。说来可笑,就像我今年封控前没有自己做过饭洗过碗,此前我也没有手搓过大件衣服。我边洗边矫情地顾影自怜,因为通风不好,衣服闷在房间几天都没干。

走出酒店我正式开始City Walk之旅,优越的地理位置带来了不少惊喜。

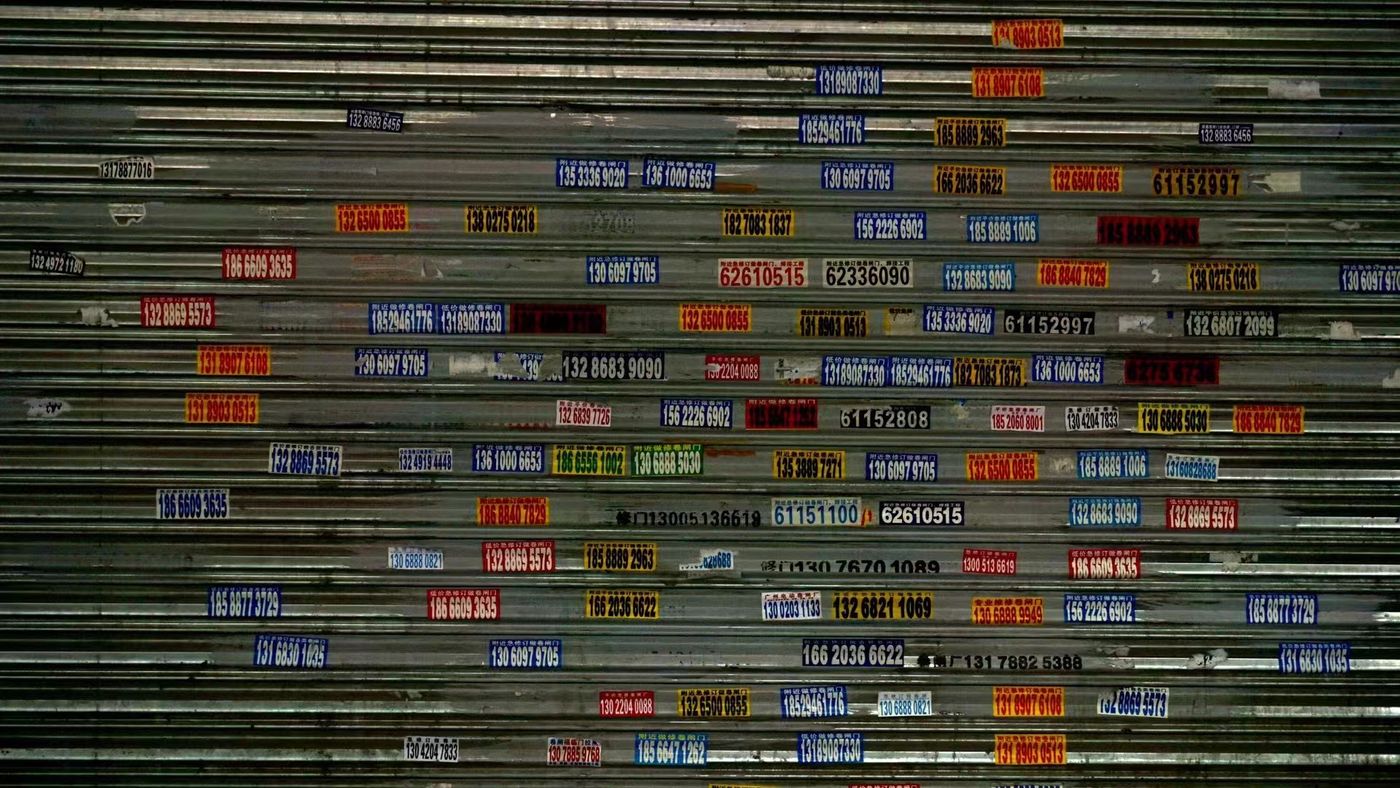

第一天我路过中山六路,这边简直是各种小商品一条街,有许多早已在上海消失的小物件,诸如痰盂、卡拉ok咪咪、mp3、碟片唱片等等,还有些每座城市都有的老年人服装店、五金店和本地小吃。

小巷子里卖电视的老板见我举着相机一通拍,招呼我过去,我尴尬地说自己听不懂白话。当我不可避免地谈起来广目的,他皱起眉头板起脸来说“美国人坏,歧视中国人,不及中国人有人情味”,我赶紧中止对话。他让我想到一周前碰到的mansplain男司机,他也是一听到我去交换就开始贬低女性价值,大意是国外疫情水深火热、出国就是镀金云云。

大约是在上海的交往圈层问题,我从未接触过思想如此狭隘甚至恶臭的普通人,我倍感震撼。过去从未意识到这其实才是基本盘,冲击感之下我理解了过去无法想象的事。能上985、有机会出国、能接触到女权思想的“我们”本就是极少数,只是互联网让人产生认知偏差,让我们以为自己有许多同类。

因而我的第一个深切体会便是,人与人之间是不可能相互理解的。

我接连几天继续行走,在老城区感知这座城的精神气质,荔湾和越秀是我足迹最多的地方。

我从中山六路走到光孝寺,深入北京路步行街旁的居民区,去逛十三行和文化公园。我还去各种本地人才会光顾的老字号。坐在观绿茶居看着密密麻麻的本地老头老太操着我听不懂的粤语惬意聊天,我就知道来对地方了,有天早上隔壁桌的老夫妻见我孤单就来跟我搭话,把他们点的每样点心都分我一口,心生暖意的同时我仍放不下拘束感;更糟糕的是,每个品种都有我不爱吃的香菇,我不好意思直接吐出来。

同泰肠粉是我对广州味道的第一印象,但当我临走前再去回味时,已失去了最初的惊艳;同样地,红米肠给我的感觉也是如此。路边摊的糖水、误打误撞去的和平馆、聚运茶餐都无功无过,就像上海的老盛昌汤包馆一样。

总之,我病态地想要感受「本地人的生活气息」。但语言壁垒让我难于和本地人交流,只要开口就会暴露外地人的身份,甚至连梦里我都在说“不好意思,我听不懂你在说什么”。我在陌生的城市寻求归属感,但旁观者的身份几乎消除了我融入的可能性。

随着行走的深入,我渐渐习惯了这里无常的闷热气候和不甜的饭菜。我发现广州在各种意义上都和上海惊人的相似,至少物价水平是持平的。当我坐地铁听到“请以防疫大局为重”的车厢广播,珠江夜游看到广州塔上“永远光荣伟大的党”的字样,我方才大梦初醒,逃离上海并不意味着逃离痛苦,更大的荒谬永远笼罩在我们的头顶。

还有几段值得一提、却不知放在何处是好的奇遇,就写在这一小节的末尾好了。正是这些经历构筑起我对这座城市的独特体验。

举着相机行走老城厢总是惹人注目的,有小巷子里赤膊睡觉的男人注意到我,怒吼道“信不信我把你相机砸了再把你搞了”,我不敢出声,一直瞪着他;也有小商店门口的保安误以为我是暗访记者,赶紧让客人们带好口罩;有公交车上远远朝我的相机挥手比耶的老头子。

省博有对恼人的情侣,女孩儿总是装傻问些愚蠢问题,假装认真地听男孩儿科普。

去白云山那天,我在地铁站门口和一群刚刚中考完的学生们拼车,他们起初觉得我是他们的同龄人,最后AA下来我要付三块钱车费,看那个男孩都没开通微信支付功能,我甩下一张五块就走了,他们还在背后说“谢谢姐姐”。

山上遇到一个北方打工大叔和我同行,他非常照顾我,给我买门票买水,还帮我拍了很多照。但他所输出的三观让我很不舒服,例如女孩儿要顾家、无需太厉害、外国人品质不如中国人,我的感觉就像是不知不觉被人喂了口屎。好在后来在山顶听到说着上海话的一家三口,我上前搭讪,彼此心领神会是来办签证的,我便甩了大叔,跟他们一起下山了。

感知自我

这是我第一次在一座陌生的城市呆这么久。

一个人旅行可以走走停停,但必须想好下一站去哪里。新鲜和自由很快会被孤独和倦怠取代,没有根基是很容易迷失的。而上海就是我的根。

我发现上海是我认知世界的原点,每到一处新地方我都会将之与我熟悉的上海某地联系起来,在脑海中重新体验一遍当时的感觉。例如,广州的北京路步行街及其周围就是上海的南京路,十三行对应七浦路批发市场,沙面周围对应外滩,珠江就像黄浦江和苏州河;像是西华路、陈家祠、越秀公园等我来不及去的景点,我也都能想象出它们的轮廓。

中途深圳实习的朋友带着她的男友来看我,她们惊异于我本地化的旅居方式,喝早茶、吃茶餐厅、打卡博物馆。她们五月中就率先从上海逃到广州,相比之下,她们在广州的这段时间几乎混迹于各种商场,因为一线城市在她们看来都没什么特别的。想起来那个上海笑话,外地朋友问上海有什么本地人爱吃的特色菜,上海人回答,“日料”。

我也问自己,不知道捞车、搭台是什么意思,没吃过肠粉、鸡扎、鸡蛋散,没来过中山纪念堂、南越王博物馆,我也能过得很好,那么旅行的意义何在呢?在有限的生命里我到底最想抓住什么呢?

我自问自答,旅行不需要意义,我享受的是拓宽生命体验本身。

通过感知城市,我也得以感知自己。

再见广州

防疫政策给普通人带来太多精神压力,我总是处于害怕出错、焦虑不安的状态。吸取了订民宿碰壁的经验,我算好时间做完核酸,却又因为粤省事的数据没有同步到全国平台,生怕被上海遣返。连夜打广州和上海的12345电话询问实时政策,直到坐上高铁我还在忐忑。

高铁的邻座是个笑眯眯的胖阿姨,她见我个子瘦小,上来帮我把箱子提上了行李架。她向我搭话,了解到我是大学生后,请求我加她女儿微信,鞭策鼓励她好好学习。她看起来是个底层销售,微信字体调的是最大号,用手写的方式打字,喜欢发长段语音和小视频。她女儿在广州的一所普高当艺术生,自述自控能力极差。她还以为这是个头悬梁锥刺股拼命努力就可以翻身的年代,我不愿戳破她的美梦,就说了些场面话。

车站见到向我飞奔而来的男朋友,我也忍不住雀跃了。我告诉自己,终于回家了。