“中国的女孩子”属于谁?

——谈谈民族主义与女性的身体

2020年2月27日,中国司法部就《外国人永久居留管理条例》(下文简称“条例”)公开征求意见。一石激起千层浪。一时间,互联网上山呼海啸般的反对声汹涌而来。反对意见大致分作以下几类:

1. 中国还未全面放开计划生育政策,没有理由引入外国人填充劳动市场。

2. 外国人在中国普遍具有超国民待遇。尤其是持有他国国籍的华人可能会利用此政策,抢占国内教育资源,利用灰色区域避税或转移资产。

3. 此举会造成外国人抢占中国就业市场,并可能引发福利制度的不公。

4. 大量引入外国人,尤其是黑人,会造成社会治安恶化,犯罪增加。

5. 大量引入外国人会造成中国女性“外嫁”,既加剧原有人口的性别比例失衡问题,又伤害国民感情。

这些意见看似有合理之处,但大多经不起认真推敲。

以第3条为例,稍微研读《条例》征求意见稿就会发现,即便完全按照现意见稿实施,此标准也算得上极其严苛,在可以预见的时期内增加的外国在华移民不可能对现有就业市场的格局造成显著冲击。

而关于福利制度,一种说法是“引入外来移民,这些人此前从未像其他中国人一样缴税,但一来就能享有中国的福利”,这显然也充满了无理的臆测和偏见。《条例》想要引入的是高学历、高技术人才——要知道,这些人此前并未占用中国的婴幼儿抚育、义务教育和高等教育等福利补贴,直接以成熟可用的劳动力身份进入中国市场。他们不单带来人力资源价值,同时也直接成为纳税人为中国政府缴税,而中国作为接收国,在这样的人口流入中显然收益远远大于相应福利支出。

不论如何,仅就前三条而言,也许还可以就《条例》的具体实施办法,中国的社会现实和相应制度(例如户口制度、计划生育等),以及背后隐藏的人们对社会不公的情绪进行一些相对严肃的讨论。但后两条意见,不单完全没有可信的数据或实证研究支撑,其观点背后更飘荡着种族主义和排外主义的幽灵。受限于时间和精力,本文暂且只对最受关注的第5条意见进行讨论。

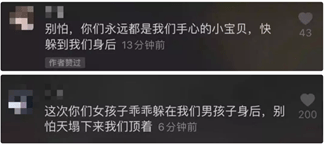

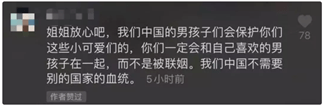

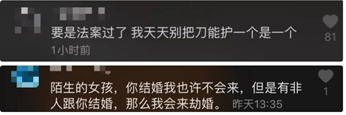

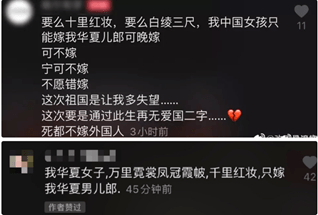

在《条例》推出后,最吸引眼球的言论就是微博上一些青少年发出的“中国男孩保护中国女孩”、“中国男孩和中国女孩相亲相爱”的言论。其画风相当有趣,充满了自我感动、自我哀怜,以及极度Drama Queen(戏剧皇后、小题大做的人)的味道。此处仅取一二:

尽管相当滑稽可笑,甚至有网友称其让人“梦回大清”,但究其根本,去除其荒诞、低幼、情绪化的成分,这些言论中还隐藏着一种有关“中国女性属于中国男性”的民族主义叙事,主要涉及民族主义与女性身体之间的关系。因此,本文想要讨论这样一个问题:在民族主义叙事中,女性的身体属于谁?以及由此出发,为什么我们需要对这样一种叙事抱有警惕?

有关民族主义的定义,我曾经写过一篇介绍性质的文章,有兴趣的读者可以参考。本文只取其工作定义,即民族主义是一种政治原则,它要求政治统治的边界与民族自身的边界相重合。简而言之,民族主义者要求民族成员的政治忠诚,其中最重要的一点是,国家与民族应当匹配并坚定地连结在一起——法国是法国人的法国,美国是美国人的美国,中国是中国人的中国。

在性别政治的视角中,民族主义是一种“霸权统识”,即作为一种主导性的意识形态,它能够建构、维护,以及强化一种性别权力关系和社会秩序。民族与女性身体之间的关系,在战争和冲突这样相对极端的环境下最为触目惊心,也最为清晰。

即便是在二战之后,人类自以为文明高度发达的时代,以民族之名侵犯女性身体的事件屡见不鲜,集体强暴是其中最常见的一种行为。1947年印巴分治之后,超过1000万人口规模的迁徙过程中,印度教徒与穆斯林徒发生了大范围的血腥冲突。据统计,在冲突期间有超过7.5万名“敌对民族”的女性被劫掠,遭到强奸、拐卖,其中还包括大量集体强暴和身体羞辱。历史学家们在发掘这段冲突的历史时,还发现了很多女性被迫自杀殉教,以及男性为了“保卫宗教纯洁”、不让“自己的女人”落入异教徒之手而杀戮己方女性(Butalia 1997)。

对于民族冲突,针对女性身体的强暴既是罪行,也是一种武器。1974年土耳其入侵塞浦路斯,1994年卢旺达大屠杀,1998年印尼排华事件,几乎每一次大规模的与民族、种族有关的冲突和仇杀中,都发生了大规模针对女性的、有组织有计划的性暴力。1990年代初期,南斯拉夫解体后发生的血腥民族冲突中,塞尔维亚士兵曾有组织地大量强暴克罗地亚和波黑地区的女性,甚至强迫她们受孕,在拘禁中生下“塞尔维亚婴儿”、“杂种”。

为何女性的身体总会在民族冲突中遭此不幸?这恐怕要从女性在民族主义视角中的角色中寻找答案。

对于民族主义者而言,女性从生物到社会文化意义上都扮演着一种“再生产者”的角色,而母职也成为了推动民族主义事业进步的重要工具(O'Keefe 2013)。作为母亲的女性可以生育更多的民族成员,使其在一定领土内成为关键多数;同时,作为母亲的女性也成为唤起神圣民族形象的一种象征符号,例如我们常见的“祖国母亲”、“黄河母亲”等描述;此外,女性作为下一代民族成员的养育者、看护者,也同时承担了传承民族习俗与传统的重大责任,因此也扮演了民族的社会文化再生产者角色。

因此,在民族冲突当中,施暴者作为男性以保卫国家利益、捍卫民族纯洁的名义对“他者”民族宣战,他们对“别人的女人”公然进行集体性的强暴,其目的不仅在于个体发泄男性性欲,而更多的是进行一种战争宣誓。女性作为民族在生物和社会意义上的“母亲”,她们的身体成为了战场的一部分。于是,在民族主义者的视角中,侵犯他者民族的女性身体,基本等价于侵犯他者的民族主权、国家土地,同时兼有对对方民族血统的“纯洁性”、“神圣性”的最大破坏和羞辱。强迫战争中的女性怀孕甚至生产异族者的孩子,正是这样一种试图对异民族的毁灭性打击。正因于此,在原本宗教氛围保守、禁止堕胎的社会中,例如波斯尼亚和塞浦路斯,当战争中自身民族的女性遭受大规模强暴甚至怀孕后,这些社会甚至会修改法律,开放途径允许女性堕胎。仿佛这些女性通过堕胎,也是在洗刷民族的耻辱。

实际上,民族之间的权力关系和性别之间的权力关系在此过程中彼此呼应、互为表达。被侵犯的民族同时也被“女性化”——它被剥夺了应有的男性气概,只得遭受更加孔武有力的“男性化”敌人的入侵和蹂躏;而女性的身体遭受到强暴,这本身也象征民族遭受的苦难,女性为整个民族无法“保家卫国”承担了惨痛的代价。

从战场回到公司、学校、甚至卧室,我们不难发现,民族主义对于女性身体造成的压迫,以及运用性别修辞对民族进行的建构,在非极端状态的日常生活中同样适用。在日常生活里,女性应当履行的职责是满足男性的生理需求(性与家庭照料),但同时又要被塑造成民族文化的代言形象。于是,传统的民族主义叙事会强调女性的纯洁、顺从、以及养育孩子的美德,同时将这种作为妻子和母亲的形象编织进神圣的、高贵的民族叙事。

当女性与民族主义的这种关系被一再强调之后,女性变得越来越被动,她们丰富的社会角色被逐渐挤压为扁平化的母职角色,她们作为人的价值被物化为民族(由男性代表)的资源。毕竟,民族主义和男性气概的连结一以贯之,男性有权力和自由去定义民族建设的进程,并主导国家制度的政治实践,她们是国家和女性的双重保护者、捍卫者,以及国家法律的强力执行者;女性则只能作为依附、从属的“妻子”角色,她们被置于私人的、家庭的领域,把公共的、政治的领域保留给男性。男人被具化为民族主义的实践者,女人只是跟随者,等候被指派给她们的角色,这样的角色在母职外,通常还有照看病人、关爱老人、维系亲属关系等。

实际上,哪怕女性意识开始觉醒、女性开始追求自我赋权和解放,民族主义者常常要求这样的事先等一等,等到民族解放的大业完成再来进行女性解放。“现在还不是时候”、“晚些再说”这种说辞成为了践行原则,他们会更愿意强调民族事业还很脆弱,敌人就在眼前,而女性同胞们应当耐心一点。但讽刺的是,当民族主义动员和冲突停止后,女性的诉求常常被忽视、被遗忘了。父权制坚若磐石,甚至使得很多女性内化了这样的原则,并试图用同样的原则来规训其他女性。

回到“中国男孩保护中国女孩”,“祖国不要女孩子了吗”这样的故事里,我们不难发现,张扬个体自由、追求性别平等、独立自主的进步主义理念在这些年轻人心中并没有扎根,而毛时期“妇女能顶半边天”、“不爱红妆爱武装”的“社会主义”性别观念也踪迹全无。这些男孩和女孩们自觉或不自觉地拥抱了一种更加传统的民族主义的性别视角。在这样的视角中,“中国的女孩子”在面临外国移民(异族)相关的公共政策讨论时,很自然的,对自己的角色定位和联想就是被“嫁娶”、被“联姻”、被“要”、被“保护”,她们也主动承担了象征民族血统的纯洁性和神圣性(“不嫁异族”),以及传承传统民族文化的重任(“华夏女子,千里霓裳,凤冠霞帔”)。

不知沉浸在自我感动和悲情中的孩子们是否意识到,主动拥抱这样的意识形态,也许在特定的年龄(青春期)、特定的阶层(城市、高学历)中,借助消费主义的障眼法,她们可以是“女生”、“女神”,暂时摆脱带有年龄歧视和阶级歧视意味的“妇女”称谓。但归根结底,在民zu主义的霸权统识之下,私领域中的女性终会成为是附属男性的妻子,她们的价值仅在于与男性之间的关系;在公共空间里,她们会被要求代表坚忍的、神圣的、自我牺牲的民族母亲形象,在母职之余难以寻得更多独立价值。

当然,警惕这样一种意识形态带来的性别压迫,不意味着女性与民族主义天然水火不容。Theresa O'Keefe (2013) 认为,通过针对大英帝国的民族主义斗争,大量爱尔兰女性不但进行了自我政治化,很多人还成为了为女性解放而奋斗的活跃的女性主义者。在反抗国家暴力的过程中,她们脱离了传统家庭角色的束缚,积极投身于抗争性政治,在运动中动员、组织、反抗的经历帮助她们自我赋权,并很自然地发展出一种性别意识。在错综缠绕的、结构性的压迫之下,她们渐次与阶级、民族等议题脱钩,为此后的女性主义运动赋予了独立的意义。对于这些女性而言,她们参与的父权制之下的民族主义运动最终滋养了进步主义、女性主义的政治发展。

在中国的语境下,我们应当认识、警惕并反省民族主义话语对女性身体的压迫性叙事,严肃地反对“中国女孩属于中国男孩”这样陈腐的、物化女性的话语。希望中国的女孩子独立、自由、完整。希望她们在私人领域中能够自信、自主地决定自己的亲密关系;希望她们在公共领域中与“男孩子”平等地成为国家公民、参与政治生活。在公共政策的探讨中,希望越来越多的女性可以是大写的爱国者、领导者、参与者、辩论者,而不再只是“小姐姐、小可爱、小宝贝、乖乖的”。

参考资料:

[1] Butalia, Urvashi (1997). “A Question of Silence: Partition, Women, and the State,” in Lenṭin, Ronit ed., Gender and Catastrophe. London: Zed Books.

[2] O'Keefe, Theresa (2013). Feminist Identity Development and Activism In Revolutionary Movements. New York : Palgrave Macmillan.

作者:@张哲

布朗大学政治学博士候选人,前媒体人。

▷ 排版:@魚香

未经特别说明,C计划文章均为原创。文中署名的插图、脑图亦为原创。转载文章或原创插图、脑图,请联系小C(Plan-C2016),或给我们留言。