说杜金

杜金是個奇人。

你說他是個學者,他醉心於政治,以至於要親自組黨參加競選。

你說他是個政治家,他卻大談馬丁·海德格爾的存在主義哲學和列維·斯特勞斯的結構主義人類學這類讓選民撓頭的問題。

你說他是個哲學家,他卻要強調血性和神秘主義這樣不能用邏輯去思考的東西。

你說他要復辟蘇聯,他會把共產革命貶得一文不值。

你說他反布爾什維克,他卻說他要站在“史達林和蘇聯”一邊。

你說他親華,他要把中國的北方疆土劃出來給俄羅斯充當緩衝地帶。

你說他反華,他又堅定地鼓吹“中俄引領的新世界”,贊許中國的“一帶一路”。

美國雜誌說他是“普京的大腦”,土耳其報刊稱他是“俄羅斯的基辛格”,但他其實遠離克裡姆林宮決策圈,而且普京也從未承認或這位所謂“國師”對自己政策有任何影響。

但今年2月24日爆發的這場戰爭,卻又不得不讓人懷疑他的學說很可能表達了普京內心中的一部分想法。

……

似乎唯一可以確定的是,他熱愛俄羅斯。然而,俄國若是真依從了他的戰略,走向的將是復興還是毀滅?

一 杜金其人

亞歷山大·杜金1962年出生在莫斯科的一個在享有特權的家庭,其曾祖父、祖父都是軍官,父親是格魯烏(GRU,蘇聯軍事情報機構)的高級軍官兼法學副博士(約等於碩士),母親是醫學副博士。杜金3歲時,父親留下一筆錢後離開了杜金母子,但並未斷絕聯繫。

杜金從小聰慧,喜歡讀書。在他家的不遠處住著一些逃難的知識份子,有可能杜金最先從他們那裡接觸了俄羅斯的歐亞主義思想。

1979年,17歲的杜金進了莫斯科航空學院。如果早生20年前,那麼他大概率會成為家中的第四代軍官。然而勃涅日涅夫執政晚期的蘇聯已經進入到一種“異端”思想紛呈而出的狀態,在大學裡,俄羅斯民族主義思想尤其流行。1980年杜金加入了其中一個以神秘主義和種族主義出名的“尤任斯基圈子”(Yuzhinskii circle)。這個離經叛道的組織在持不同政見者團體裡也算得上是先鋒,俾睨法度,據稱還涉足撒旦教。莫斯科航空學院的領導得知後,將杜金逐出了校門。連杜金離家已久的父親都受到牽連,工作關係從情報部門轉到了海關。

年青的杜金從此告別了祖輩的“正途”,而開始了自己的野蠻生長。通過自學,他掌握了德語、英語、法語、義大利語和西班牙語。同時他在列寧國家圖書館內閱讀了大量與哲學、政治學、人類學、社會學和地緣政治學相關的書籍,並重新開始攻讀某所大學的函授課程,最後硬是憑天賦和勤奮拿下了社會學和政治學兩個博士學位。

80年代中後期,戈巴契夫治下的蘇聯放鬆了對言論和思想管制,各式各樣從前遭到官方打壓的言論和組織紛紛登堂入室,大行其道。人們往往矚目那些親西方的自由主義異議分子,但其實俄羅斯民族主義才是此時思想市場上的最強音。一些因宣揚俄羅斯民族主義而獲罪的學者也於此時得到平反,杜金在思想上接過了這些學者的衣缽,他後來的“新歐亞主義”的思想內核在此時已初具雛形。

二十來歲的杜金帶著自己的超強大腦一頭紮進時代的洪流,成為反對蘇共政權的一名健將。1988 年,他朋友一起加入了極端民族主義組織“記憶”運動(即Pamyat,俄羅斯新納粹運動的源頭之一)。他的正式職業是一名記者,但同時他也深入介入政治,曾經參與過新成立的俄羅斯聯邦共產黨的政治綱領的撰寫,成為蘇聯的掘墓人之一(儘管只是邊緣角色)。

30歲前後的杜金既有教師般的淵博學識,又富有政客的行動能力。他從1990年開始即以平均每年一本的速度發表著述(至今已出版30多本,而據他2018年12月12日在北京大學講座時的說法,他那時已經寫了60多本書)。與此同時,杜金於1993年參與創建了“俄羅斯民族布爾什維克黨”(請君對比一下“德意志民族社會主義工人党”(NSDAP,即納粹)的名稱),並在其後的5年中擔任黨首。除了參加競選,該黨開展了對俄羅斯民族進行追根溯源的研究。部分俄羅斯軍方人士和東正教保守勢力是該党的主要支持者。【1】

1997年,杜金出版了他的代表作《地緣政治基礎》,標誌著他的核心思想“新歐亞主義”(Neo-Eruasianism)正式出爐。1999年,六歲時即受洗成為官方東正教徒的杜金正式改宗,成為東正教舊派(舊稱“分裂派”)信徒,該教派反對1652-1666 年的“東正教尼康改革”,代表了東正教內部最虔誠、最傳統的一支力量,被官方東正教迫害了250多年,而沙皇則利用尼康改革進一步鞏固了皇權相對於教會的權威。杜金的這次改宗,顯現了他回歸俄羅斯古老傳統的決心,從此他在畫十字將遵循古老的兩指畫法,聆聽的唱詩班用的古老的莫斯科合唱法,而不是基輔聖詩合唱法。【2】

2001年4月,杜金創建全俄“歐亞大陸”社會政治運動,自任政治委員會主席。2002年,該運動變為“歐亞大陸黨”。而到了2003年11月,杜金因黨內鬥爭而被開除出黨,轉而走國際路線,在莫斯科召開了“國際歐亞主義運動”成立大會。杜金在大會上做了重要的主題發言,並在此後成為了隨之成立的國際歐亞運動最高委員會執行主席。【3】

2008年,杜金完成了自己的另一本代表作《第四種政治理論》,繼而於2009年-2014年被聘為莫斯科大學社會學系教授,同時擔任社會學系“保守主義研究中心”的負責人。

從莫斯科大學離職後,杜金還曾擔任過新成立的俄羅斯沙皇格勒電視臺的主編。2018年起,杜金受聘成為中國復旦大學中國研究院高級研究員,並且以“普京的哲學家”作為標籤成為了“觀察者網”的專欄作家,至今已發文19篇,最新一篇發表於2022年4月28日。

二 杜金的學說

杜金將自己最核心的思想概括為“新歐亞主義”。簡單說,就是:歐亞大陸作為一個文明板塊應該捍衛自身的獨立性,這個以俄羅斯為核心的文明能夠而且應該對抗意欲以自由主義一統全球的大西洋文明,從而為世界的多極化和自由做出貢獻。

既然言“新”,勢必有“舊”。

所謂的“歐亞主義”,發源於上世紀20年代那些因“十月革命”而流亡歐洲的“白俄”,後來學界為了區分又稱之為“古典歐亞主義”。

1920年代的這群人,都是官宦、大商人和神職人員家庭出身。雖然身在西歐,但與那些願意毫無保留地融入西方世界的俄國流亡者不同,這些“歐亞主義”的提出者覺得:歐美的這一套制度和文化有什麼值得吹的,憑什麼就看不起俄國人,視之為受蒙古人影響的半野蠻人?蒙古傳統怎麼了,我們俄國人也可以為我們的蒙古傳統而自豪。他們認為:“俄國既不是歐洲,也不是亞洲,是一個獨立、特殊、完整、有機的世界”。【3】此外,該理論中還融入了“世界島”、“歐亞大陸心臟地帶”等等當時最流行的一些地緣政治學說,但除了強調俄羅斯應該控制歐亞外,在地緣政治方面並沒有什麼創建。

基於這種“我本蠻夷”的氣魄,其代表人物薩維茨基就認為,俄國就應當採用思想專制制度,成為一個“公正之國”,而不能去學西歐的民主制度。但談及那個將他們逐出故土的“紅色帝國”時,又該怎麼自圓其說呢?有些歐亞主義者認為布爾什維克背叛了俄羅斯民族的使命,另一些則看到了一個新的地跨歐亞的強權的誕生,認為蘇俄同樣可以繼承俄羅斯的地緣政治地位,甚至有希望完成俄羅斯帝國未竟的事業。結果,古典歐亞主義運動就因為這樣的意見分歧而瓦解了。【4】

從古典歐亞主義到杜金的新歐亞主義橫空出世之間,還必須談談對歐亞主義的發展有承前啟後之功的列夫·古米廖夫。這位老兄的一生按陳獨秀的說法真是過上了“人生最高尚優美的生活”:出了研究室就入監獄,出了監獄就入研究室。

古米廖夫1912年生於彼得堡皇村,母親是安娜·阿赫瑪托娃,對,就是那位“俄羅斯的薩福”,那位可以與普希金相提並論的愛國主義詩人。古米廖夫的父親也是詩人,這對夫妻還都愛好中國古典文學,曾翻譯過《離騷》和唐詩。

與杜金一樣,古米廖夫也在很小的時候就失去了父愛。他父親在1917年的革命風暴襲來之前已經阿赫瑪托娃離婚,後於1921年因反革命的罪名而被槍決。

1934年,古米廖夫考入列寧格勒大學歷史系,不到一年即被捕,僅因鼎鼎大名的母親向史達林求情才在幾個月後獲釋。但他1938年3月再次被捕,罪名是參與反革命活動,判決是去古拉格勞改十年。母親為他和其他“大恐怖”的受害者寫下組詩《安魂曲》:“我要連根殺死我的記憶,我要把心兒變成石頭。”

1944年,古拉格“素卡”古米廖夫主動報名上前線參戰,復員後考上列寧格勒大學研究生。

1949年,古米廖夫畢業,在列寧格勒國家民族學博物館謀得高級研究員一職,但同年11月他再次被捕,判決又是古拉格十年。

1956年,古米廖夫乘著赫魯雪夫“解凍”的東風而提前獲釋,得以回原單位列寧格勒國家民族學博物館當清潔工。直到1963年他才在列寧格勒大學地理系重新成為高級研究員;後因古拉格獄友古科夫斯基(另一位在列大當教授的蘇聯著名歷史學家)牽線與古代歐亞主義的領軍人物薩維茨基有通信交流,1966年兩人還在布拉格的會議上見了面。

1980年,古米廖夫所有作品被禁,1988年初才基本恢復出版,他於次年中風,三年後離世。【4】

古米廖夫出身名門,一生坎坷,死後其學說卻在俄羅斯大行於世。整個90年代,從新納粹到共產黨,全都開始談歐亞主義。因為蘇聯解體之後俄羅斯人深感挫折,休克療法、全盤西化煮了一鍋夾生飯。人窮則返本,有些俄國人就希望從氣候、地理、文化等地方尋根,想找到一條與歐美路線(市場化、民主化)不同的道路。

古米廖夫對歐亞主義學說的推進主要有三個方面:

第一是更加突出地理因素,他認為“地理景觀的相似性決定了如今居住在俄國、蒙古和中亞地區的各民族的性格”。

第二是更加肯定了蒙古特性對俄羅斯的正面影響。他認為成吉思汗是一位偉大的組織者,並且相信自己有成吉思汗的血統。他還認為:與西方的殖民主義暴行相比,蒙古人更為寬容和人性化;而且蒙古本來不想攻擊俄羅斯人,之所以出兵,僅僅是因為俄羅斯碰巧站到與蒙古敵對的草原部落一邊。

第三是通過自己在西伯利亞勞改營裡的長期觀察和思考,他認定許多歷史事件發生的本源其實是一種欲望衝動,這是一種“沒有任何明顯的目標或以虛幻的、有時是死後的榮譽為目的而行動的渴望。”年青民族因這種欲望而興起,逐漸走向國家形態,然後又因欲望的消沉而變得保守和衰弱。

這三點其實可以融匯為一體:歐亞民族為了在冰天雪地的西伯利亞和歐亞大草原的這樣的地理環境中求生,逐漸形成了一種不同于海洋民族偏重於理性計算的文化特性,在這片土地上誕生這種非西方的文化以及建立於其上的嚴苛政治制度具有其歷史合理性。這種歐亞文化特性中一個關鍵要素是“欲望衝動”(或者可以翻譯成“激情”、“血性”,我自己覺得可以翻譯成“衝勁兒”)。擁有這份“激情”的俄羅斯依然年青,而西方正走向衰朽。

青年杜金深受古米廖夫的影響,在邁入新世紀之前,他主要結合蘇聯解體這一當時最大的地緣政治變動來發展古米廖夫的學說,並且在1998年正式將自己的思想命名為“新歐亞主義”。

在杜金看來,蘇聯解體後,美國主導的普世性的自由主義秩序大行其道,其他文明要保證自身的獨立性,“就必須組建基於歷史、文化和戰略需求的超國家共同體(大空間)”。【5】

這樣一個“超國家共同體”(杜金稱之為“歐亞主義大聯盟”)並不是要重新建立華約,或是復活被“十月革命”推翻的俄羅斯帝國,而將要建立一個像歐盟那樣的“民主的帝國”,是由享有主權的後蘇聯國家通過“自願方式”建立“邦聯”或“國家聯盟”。

然而,考慮到杜金對1648年《威斯特伐利亞條約》之後建立的這套主權國家國際體系嗤之以鼻,在他看來這個世界上真正擁有所謂“主權”(即排他性的統治權)的國家屈指可數——那麼他所說的“自願方式”也就頗為可疑,不排除“不自願就幫你自願”的可能性,畢竟他也談到在這樣“國家聯盟”中俄羅斯因其地理位置理應獲得的天然領導權。

在杜金所規劃的地緣政治體系中,收回除了西部三州之外的烏克蘭是一件首先要辦但不需過多討論的問題,因為必須“將與我們文化相近的國家和民族整合到我們周圍”。主要的問題是這個以大俄羅斯為核心的共同體在東、西、南三個方向上政策應該是什麼。

此時的杜金認為在南面應該與傳統保守且堅定反美的地區強國伊朗結盟(這一點跟鄙視伊斯蘭教的經典歐亞主義不同);在西面應該與德國結盟,形成“莫斯科-柏林”軸心;在東面應該與日本結盟,形成“莫斯科-東京”軸心。至於中國,在他眼裡是一個已經融入了由美國主導的海洋性世界秩序的國家,不值得結盟,反而應該跟北約國家土耳其一樣予以打擊,讓中國長城以北的疆土變成中俄之間的緩衝地帶,作為補償,可以鼓勵中國向南擴張,奪取東南亞乃至澳大利亞。

猛一聽杜金的這一套東西的確令人眩暈,這麼多“應該……應該……”,像切蛋糕一樣地更改國境線,把國際法規則像麵團一樣揉捏,仿佛一本關於國際關係的玄幻小說。

但他確實進行了一番理論建構。

他花了大量筆墨來論證以俄羅斯為核心的歐亞民族與西方民族從根子上就不一樣。比如,他借用法國學者列維-斯特勞斯的結構人類學觀念,將俄羅斯文明描繪為一種在特定地理環境下生長出來的結構。這種結構發端於原始社會,包含著神話、信仰和各種神秘的無意識事物,它不但與西方的自由主義思想從根本上不相容,甚至都無法被西方文化理解。這樣的環境和這些集體的夢幻,使得歐亞民族有一種神秘到不可言說的“血性”,而且“在不遠的將來可能會產生某種無法預料的‘欲望驅動力’,劇烈地改變全球政治和文化版圖。”【3】

除了法國的結構人類學,杜金為歐亞主義添加的另一味“猛料”是魏瑪德國時代興起的“德國青年保守派”思想,他常常引用的作家有斯賓格勒、範登布魯克、納粹的“桂冠法學家”卡爾·施密特,特別是後來與納粹合作過的著名教授馬丁·海德格爾。

範登布魯克以反西方自由主義出名,他在成名作《德意志第三帝國》(納粹所稱的“第三帝國”一詞正由此而來)中寫道:在這個時代,我們這樣的青年保守派“不得不既是一個保守人士又是一個反叛者”——這句話用來形容杜金也恰當極了。

這些人號稱要保存德意志的傳統,所以必須反叛來自西方的“現代性”。

斯賓格勒的名著《西方的沒落》將各種文化看作有生命週期的有機存在,詩意又模糊的語言方便後來的闡釋者們各取所需,而他關於西方文化已進入衰弱期的判斷當然很符合新老歐亞主義者的胃口。

卡爾·施密特認為政治的根本要義在於區分敵我,國家政治的起點是確定外部和內部的敵人,而對非常狀態作出決斷的主權不應受任何規範的約束。杜金那句“Nation is everything,individual is nothing”(國家就是一切,個人什麼都不是”,就非常有施密特的氣質。你要想“是”點什麼,就不能僅僅當個人,而必須成為“人民”的一部分。因為只有人民才跟國家是同構的【……】 順嘴說一句,施密特有一本書可能會格外引今日國人遐思:《國家、運動和人民:政治統一的三位一體結構》。

這些人的書都不太好讀,而杜金最看重的卻其中最難讀的海德格爾。

海德格爾深刻批判了現代性的四個主要方面:個人主義、理性主義、功利主義、物質主義,認為西方現代性即將完成其歷史使命,為新的開端留下可能。他在30年代留下的這個“另一個開端”的概念,引來了後續無數的闡釋者。

杜金認為,之前的那些闡釋者都沒有真正弄懂海德格爾的意思,所以“21世紀從本質上說,還沒有開始:今天存在於我們之中的關於意義的東西仍舊屬於前一個世紀”。【6】

海德格爾認為哲學應該回到蘇格拉底之前,到巴門尼德那裡重新思考“存在”本身的意義,而不是像蘇格拉底以及之後的哲學家們那樣僅僅思考“存在之物”,從而重新構建人類生活的意義。

杜金將這一套非常抽象的哲學思辨具體化了,他在《馬丁·海德格爾:另一個開端的哲學》一書中聲稱,是現代性所帶來的技術支配阻礙甚至毀滅了對真理的追求,理想主義無法解決真理問題,因為人類之於宇宙是有限的,所以求索本身離不開人類對事物的神聖感。

在杜金看來,所謂脫離了存在之物的存在,就意味著一種超越了理性本身的肯定性:這個東西已經在這裡了,不用想了,想也沒用。化用一下就是:俄羅斯文明的存在是一種必然和實然,它超越思考,它的特性必須得到維護,而不接受任何來自西方現代性的“矯正”。質疑這一點,就是否定傳統中的神聖性,就是虛無主義,就是在否定生活的意義。

通過這種方式,杜金將存在主義與他青年時代熟知那種反西方、反自由化的政治運動結合了起來,將一種極為抽象的哲學變成了真刀真槍的現實戰略:由於西方文明正在民族生命週期的最後階段,年青的俄羅斯民族正在上升,所以大俄羅斯對歐亞草原的控制有利於東西方文明的和諧。

進入新世紀後,杜金也“與時俱進”了。

此時的杜金在國際上已經小有名氣,但西方學者一般認為他是俄羅斯極右翼民族主義的代表,通俗地說就是“皇俄”。還有一些評論家將杜金歸類為新納粹或新法西斯。

在與西方學者的不斷交鋒中,杜金有了新的想法,他不再單純從地理和種族上談問題,而是借鑒了二戰之後西方左翼學者對資本主義、現代性和全球化的批判理論,在自己的言論中加入了大量“時髦”元素。

比如他開始與所謂“白左”一樣熱衷於談文化“多元化”,但他的意思不是強調不同文化之間的包容和交融,而是強調必須反擊西方文化對俄羅斯的滲透:不能因為蘇聯垮了就讓美式自由主義在全球一統天下,國際權力格局應該走向多極化,文化也應該走向多元化。

另一大變化是杜金要改換地緣戰略。

他發現自己按照經典地緣政治理論構建的“柏林-莫斯科-東京”軸心根本就是鏡花水月。他原本以為這兩個國家為了爭取獨立,勢必願意聯合俄國共同反抗美國的控制,他甚至願意讓俄羅斯“割讓”加列寧格勒(原普魯士的柯尼斯堡)和南千葉群島以結好德、日兩國。

可誰知這兩國“太不爭氣”,德國雖然對美國的小布希政府不滿,但擺出的是一副要比美國更加忠於西方文化價值的形象。日本也差不多,甚至懾於其他地區大國的威力而更緊地抱住了美國的大腿。

反倒是那些杜金原先看不起的國家讓他刮目相看。杜金在自己的地緣政治著作裡幾乎把土耳其貶斥為北約的走狗,許多土耳其人卻成了杜金的粉絲。杜金的書在土耳其出版後,7年間7次再版,還被當地媒體吹捧為“俄羅斯的基辛格”。於是杜金欣然為自己著作的土耳其版作序,勸說土耳其改邪歸正,對美國反戈一擊,加入以俄羅斯為主導的歐亞主義大家庭。【5】

另一個,當然是創造人類歷史最大規模經濟增長的中國。杜金2018年底來北京大學演講時鼓吹中俄聯盟抗美,外國語學院的施越老師直接懟他:20年前您不是主張俄羅斯結好日本嗎?

杜金倒是有知識份子的坦誠:當即“承認自己犯了錯誤”。中國實力的快速上升是一個方面,更重要的是中國對美國態度的“堅決”,讓杜金大為滿意,再也不允許“我們的敵人想方設法離間中俄”……【7】

杜金在新世紀提出:西方的自由民主制度、馬克思主義和法西斯主義都不適合俄羅斯文明,所以俄國需要“第四種政治理論”。他要反擊後現代性帶來的虛空和全球化導致的世界文化趨同。用他自己的話說,“市場經濟、自由民主、個人主義文化、人權透明——這些構成了單極主義西方霸權的基礎。我並不是說,我們要非此即彼地全部拒絕這些東西,但是我們需要努力驗證哪些是我們可以借鑒、哪些我們需要剔除、哪些我們可以和平共存,這就是我提到的‘新哲學’”。

這是破,如何立?

仍是新歐亞主義在新的國際格局中的運用:建立以俄羅斯為領導的超越民族國家的文明共同體,同時鼓勵中國、伊朗、土耳其和印度脫離西方的控制,構建多極化格局,共同阻擊美國推行的商業、文化和價值觀上的全球化。

這談的都是俄國之外的變化。

對杜金而言,新千年最大的改變當然是:普京。

三 杜金與普京

沒有杜金,普京還是普京。

沒有普京,杜金就是個笑話。

像杜金這種迷戀“地緣政治修仙”的大才子,世界何處沒有?

杜金能有今天的江湖地位,始於普京。

如果沒有2014年的俄羅斯奪占克裡米亞和2022年俄羅斯對烏克蘭的全面入侵,杜金學說的重要性其實非常有限,甚至在“歐亞主義”內部也不見得是主流,充其量是俄羅斯研究者值得重視的一個思想流派。

但血與火的衝突改變了一切……

2014年,國際公認的烏克蘭領土克裡米亞被“小綠人”攻佔,隨即加入俄羅斯,這場劇變在一定程度上印證了杜金關於民族國家概念已經過時的看法,杜金在國際上的名頭忽然響亮了起來。美國《外交事務》雜誌上的一篇文章稱他是“普京的大腦”——這句話一下子成了他名片。

2015 年3月和6月,杜金分別被美國和加拿大列入受制裁的俄羅斯公民名單。對杜金而言,這形同來自敵人的“褒獎”。

在明瞭自己領導的政黨不可能主導俄羅斯政局之後,杜金的期待顯然是成為“帝王師”。在杜金看來,“俄羅斯新歐亞主義世界觀歷史上最重要的路標是弗·普京執政”,“我們應當使普京及其政權充滿歐亞主義的內容”。【3】

現在,普京在政壇上的形象無疑是一位俄羅斯民族主義者。而當初作為列寧格勒集團的一員,普京在執政初期政策依然承接自沒有美國協助就上不了台的前總統葉利欽。

在“九·一一”事件發生後兩周,正在訪德的普京懇切表達了融入歐洲的願望,他在德國聯邦議院演講時強調:冷戰已經結束了……恐怖主義、民族主義、仇恨和分離主義在各處都有相同的根源,因此要用同樣的手段去鬥爭。在談到恐怖分子對美國的襲擊時,普京說:“我完全贊同美國總統布希的立場。”【8】

但就在同年12月,美國總統小布希不顧普京的強烈反對,宣佈美國將於次年移去冷戰時代維護美蘇核平衡的基石——《限制反彈道導彈系統條約》。巨大的不安全感促使美國尋求絕對安全,反正現在俄羅斯也拿不出相應的力量來阻止自己,即便與之對應的就是俄羅斯相對於美國的絕對不安全。如此一來,本來主張俄羅斯融入歐洲的普京對歐美的意圖產生了不可遏止的懷疑,使其在安全觀方面複歸傳統,因而對周邊國家是否親西方變得更加敏感。

在隨後的幾年裡,普京的施政方針逐漸形成自己的風格:利用寡頭卻不依賴任何一個寡頭,招安各類“新納粹”勢力為我所用,治人而不治於人,擁抱民族主義並展示“硬漢”形象。不過作為政治家,普京與杜金之流依然有涇渭分明的界限,他說的話是讓人挑不出毛病的:“如果缺乏自己的文化定位,盲目追隨外國的死板模式,就不可避免地會導致一個民族失去自己的面貌。”【3】

但在2014年之後,特別是在2022年俄羅斯入侵烏克蘭之後,人們不禁困惑:難不成克裡姆林宮真的在跟著杜金的笛聲走?

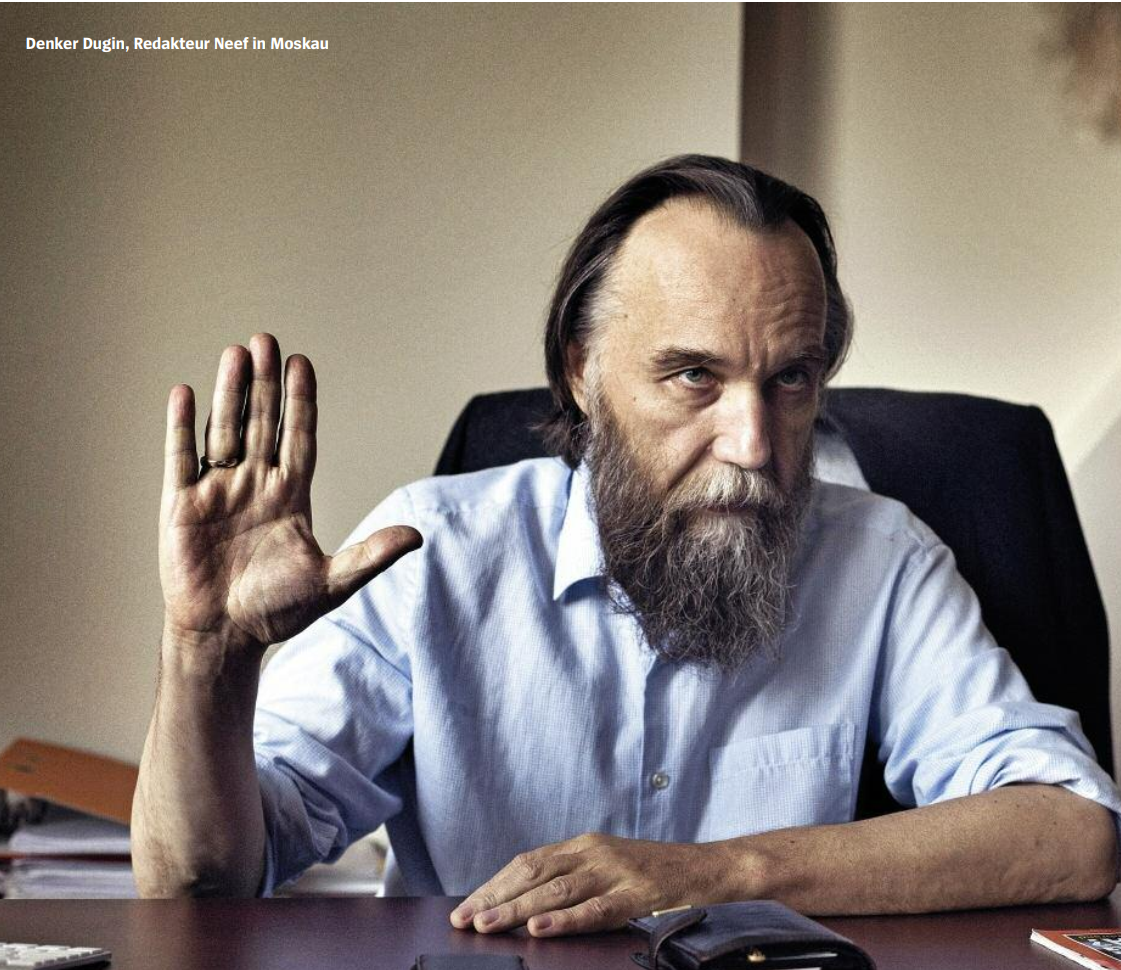

中文世界裡曾有人說杜金是克裡姆林宮的地緣政治顧問,這是無稽之談。在2022年4月14日杜金接受中國國家媒體(CGTN)採訪時再次澄清:“我也不是他的顧問。我和他沒什麼關係。”【12】其實,早在在2014年德國與《明鏡週刊》進行的一次訪談中,杜金就曾表示自己根本不認識普京:

明鏡週刊:在集會上,你呼籲普京也在烏克蘭東部展示實力:“烏克蘭東部或死亡。”(Ostukraine oder Tod)你真的是認真的嗎?

杜金:絕對認真。如果我們失去烏克蘭東部,基輔將進攻克裡米亞,我們將被捲入戰爭。如果我們放棄克裡米亞,俄羅斯就會出現導致普京下臺抗議,然後我們將迎來自己的“廣場運動”。我不認識普京,我對他沒有影響。其實,我說了也白說,但這是我的公民義務。【11】

縱觀普京執政二十餘年的內外政策,也可以看出杜金對克裡姆林宮的影響力非常有限,他主要是普京政策的一個點評者,只是在其主張與普京的戰略相契合時會突然受到媒介的關注。

曾經親自建黨並與俄共有緊密聯繫的杜金在政界確實有些人脈,他曾為1996-2003年間的俄羅斯杜馬議長根納季·謝列茲尼奧夫 (Gennadiy Seleznyov) 當過顧問,正是這位議長將他帶入了俄羅斯的權力圈子。【1】2014年的吞併克裡米亞事件發生後,杜金頻頻亮相俄羅斯的國家電視臺,如果沒有克裡姆林宮方面的默許也是不可能的。

在普京上臺初期,杜金反對其經濟政策,但支持其外交政策;到了2007年時已經他成為普京的狂熱支持者:“普京的路線已經沒有對手了,如果有,那就是精神病,需要送去接受臨床檢查。普京無處不在,普京就是一切,普京是絕對的,普京是不可或缺的”。【1】

杜金看重的是普京對新歐亞主義的執行能力,所以堅決支援他當總統,但他自己對普京也並不完全滿意。在上述《明鏡週刊》的採訪中杜金還提到:普京“是一個人格分裂的人。他有陰陽兩面(Es gibt den lunaren und den solaren Putin)。其陽面就是我渴望見到的那一面,但其陰面是從合同、合作和供應天然氣的角度來看世界的。這就是其實用主義者的一面。兩者之間存在衝突。普京是一個分裂嚴重的人:他先是吞併克裡米亞——然後又一步步走向相反的方向。”【11】

普京固然樂於凸顯“硬漢”的人設,但絕沒有像杜金所主張的那樣堅定拒絕“全球主義”,將俄羅斯與西方主流社會隔絕開來。只是這種設想並沒有得到西方國家的諒解,在西方主流輿論眼中,實際掌權時間越來越長的普京正在變成俄羅斯的“新沙皇”,總體上是一個需要捏著鼻子與之交往的物件。

隨著普京對內、對外政策的不斷強硬,杜金對普京感到愈來愈滿意,他在2014年的另一次採訪中說:“普京又登臺掌權,開啟第三任期,這也是他和自由主義斷然決裂的時刻。如今,普京業已接受了歐亞主義和激進右翼的思路,和(我的)第四政治理論越走越近了。”【6】

2014年之前,俄羅斯與西方的關係雖不佳,但其戰略選擇依然豐富,所以杜金與普京之間的相似性還是很模糊。在俄羅斯,大談民族主義的人太多了,據此根本無法將學者或政客歸為一類。

沒想到,2008年全球金融海嘯的餘波如此沉重地衝擊了烏克蘭,而經濟困難又演化成了一場巨大的政治動盪。在烏克蘭“廣場革命”中,普京更為接受的烏克蘭時任總統亞努科維奇陷入困境,原本親俄的烏克蘭“第聶伯幫”寡頭因經濟基礎受到侵蝕而變得首鼠兩端,部分撤回了自己對亞努科維奇的支持,局面遂一發不可收拾。

眼看整個烏克蘭將徹底倒向西方,普京於2014年採取了奪占克裡米亞這一“袋住先”(落袋為安)的策略。然而任何地緣政治策略的成功都需要實力的支撐,這其中包括軍事和經濟上的硬實力、道義上的軟實力和謀略上的巧實力。據此而言,吞併之舉雖勉強可行,卻已微微超出了俄羅斯實力的極限。

如果純粹以馬基雅維利主義的方式判斷,以美國為首的西方既然無力阻止俄羅斯奪占克裡米亞,不妨在“密室政治”中出賣烏克蘭,將克裡米亞作為與俄和解的禮物,從根本上重構對俄關係,然後將資源投入了最主要的戰略方向:亞太。

但冷戰時代的思維慣性和後冷戰時代西方左翼對價值觀的執著追求,都讓多數西方民眾和政客無法以如此冷酷的方式處理克裡米亞。更重要的是:俄羅斯作為聯合國常任理事國,以此掩耳盜鈴的方式違反《聯合國憲章》,若是不受到嚴厲追究,將開創一個後患無窮的惡例。

於是歐美在2014年後開啟了對俄羅斯的持續制裁,並且在敘利亞與俄羅斯展開了代理人戰爭。

事情走到這一步,普京的選擇少了,離杜金的設想近了。

杜金將吞併克裡米亞視之為俄羅斯政府對新歐亞主義的一次實踐,極力為之辯護,發表了一篇頗有影響力的《就烏克蘭問題致美國人民的一封公開信》。

在信中,杜金不但介紹了俄國歷史,解釋了奪占“克裡米亞”以構建“新俄羅斯”的合法性,而且還稱讚了美國的自由民主,並號召美國人民與俄羅斯站在一起反對美國的一小撮主張全球主義的政治精英,因為這些精英想到都是在全球推廣其經濟模式和價值觀,將美國有限的資源浪擲到與美國老百姓無關的地方。美國老百姓喜歡自由,好呀,但為什麼非要將這種東西帶到古代羅斯公國的首都(基輔)呢?我們俄羅斯人有自己的法律、邏輯和歷史,這不關美國人的事,俄羅斯就算佔領了基輔也是俄羅斯的內政。純正的美國人肯定會這麼想:去他的俄羅斯傻帽,這些陌生又野蠻的人和地方跟我們有什麼關係。【10】

從這封讓人唏噓不已又忍俊不禁的信中可以看出,杜金對於美國底層“紅脖子”白人的心態拿捏得相當到位,“自黑”也恰到好處。可惜他這位班農沒有遇見自己的特朗普。

從2022年回望,2014年後俄羅斯與歐美的關係其實遠遠還沒有走進死胡同(說不定再過十年看今天又會有這樣的感覺,但願不會)。作為歐盟軸心,法國曾多次提議重新審視對俄羅斯的制裁,德國則不聲不響地將“北溪二號”天然氣輸送管線推進到了最後一步。

普京方面也展現出了一位政治家應有的謹慎,使用各種外交手腕(甚至採用新技術幹預美國大選),試圖在保留侵略成果的情況下實現與西方的和解。結果2014年後暴得大名的杜金在西方輿論場中的聲音也沉寂下去,沒有多少人再關心這個所謂的“普京的大腦”在想什麼。

在特朗普上臺初期,應和著這位美國新總統對中國的叫囂,美俄和解一事似乎已略有眉目。但杜金口中的“全球主義政治精英”顯然實力猶存,借“通俄門”一事讓特朗普不敢輕舉妄動,最後又在總統選舉中將他趕下臺去。

基於某些我們今天還不清楚的原因,普京在2022年春天選擇了用戰爭方式解決烏克蘭問題,而且在戰爭爆發的第一天就打向了基輔。這讓杜金在國際上突然又火了起來——人們難以理解這種嚴重動搖戰後國際秩序的瘋狂舉動,難道他真的有一個杜金式的大腦?

普京為這場“特別軍事行動”辯護的萬字長文確實體現了“新歐亞主義”的某些看法和邏輯,但這與其說是杜金對他的影響,不如說是普京真正的“地緣政治顧問”為了撰寫此稿而選擇了“新歐亞主義”:長文否定了烏克蘭作為主權國家的地位,這與杜金常年以來口徑相似。杜金早就宣稱合併除了西部三州之外的烏克蘭是俄羅斯重新成為主權國家的必要步驟(在他眼裡歐洲就沒有一個主權國家,東亞也只有中國一個主權國家)。

這些原本都是“瘋話”,現在不是了。

2020年初,接受“觀察者網”採訪的杜金還曾對似乎僅僅滿足于克裡米亞的普京表示失望:“也許普京已經完全失去了夢想——至少那個“俄羅斯夢”正在離他而去……普京是個偉人,但往往偉人的缺陷也是巨大的,因為我們習慣于用很高的標準來評判偉人,如果標準太高結果可能就是不公平甚至可怕的……至少2019年以來到現在,關於“後普京時代”和“俄羅斯夢”,目前為止還沒有好消息傳來。”【13】

好消息,好消息,這次普京再次“雄起”,又展現出杜金所愛看的陽面,果然再次受到杜金的稱讚:“我認為普京總統非常智慧。他遵從俄羅斯歷史的主要脈絡,對地緣政治博弈有著天才般的嗅覺和掌握。他是個偉大的人。”【12】

杜金就是這樣,每有大事發生,就點評一下普京的作為,主要是吹捧並鼓勵俄羅斯人堅定地選擇普京,偶爾也透露出一點“恨鐵不成鋼”的意思。

說白了,他與普京,是“明星球迷”與足球明星之間的關係。

真要說普京身邊的“顧問”,杜金遠遠比不上我在《由我失霸,不如死》一文中提到的蘇爾科夫。

但不容否認,杜金現在已經很“火”,影響力遠遠超出俄羅斯的邊界,其中還有不少粉絲來自於那些他鄙視過的國家(比如中國),這其中的“流量密碼”並不僅僅只有普京。

四 杜金何以擁粉?

我寫這篇《說杜金》的緣起,就是因為曾在《看得見卻摸不著的東西最遭人嫉恨》一文中感歎:看來有些人真覺得“天下苦西方久矣”——杜金先生的“粉絲”定會覺得此言不虛。

杜金不但在俄國國內有一批堅定的支持者,而且在世界範圍內也吸引了眾多“粉絲”,比如土耳其和中國,還有一些來自與歐亞主義完全不相干的地域,比如巴西。

如果要將這些國家歸為一類,可以稱之為“後發現代化國家”。

什麼叫後發現代化國家?原發現代化國家主要指的是工業革命的起源國英國及其本族殖民地(大致就是現在的“五眼聯盟”),其週邊還可以包括法國、低地三國等西歐國家。除此之外的,都可算是後發現代化國家。其中最重要的是德國、俄羅斯、日本和中國(次重要的還有印度、土耳其等等)。

對於原發現代化國家來說,現代化本身也是自身傳統的一部分。它的國民可以對自己說:現代化就是我們國家自己發展出來的東西,我們接受它是理所應當的。但對於後發現代化國家來說,就很彆扭了。你又要學習先進文化,你又覺得很憋屈:為什麼我要學著穿外國人穿衣服、說話,為什麼我要學人家外國人怎麼看問題,為什麼我在生活中遇到的困難都要到外國人那裡去尋找答案?

作為中國最早的一批外交使節,願意睜眼看世界的郭嵩燾只不過說了西方幾句好話,被人怎麼說?

“出乎其類,拔乎其萃,不容於堯舜之世;未能事人,焉能事鬼,何必去父母之邦”。

因而近代中國與西方大規模接觸以來,“西化派”與“國粹派”就爭鬥不停。而近代中國面臨的問題,是既要學習西方走現代化之路,又要反抗西方列強的帝國主義侵略,結果最後獲得勝利的是一個來自於西方,又反對西方資本主義的學說,這並非完全偶然。

在日本,為明治維新奠基的倒幕運動最初就是一個反西方的武裝暴動。只不過倒幕志士們搶下政權之後,終於發現“尊王”雖可行(為了樹立自身合法性也非幹不可),但“攘夷”實不可為,而“維新”之路只要“操之在我”,則接續幕府原本就在進行的開放道路也無不可。

饒是如此,在明治維新初期,懷抱傳統思想的舊人物們還是對嚮往西方的日本人恨得咬牙切齒,雙方的衝突最終激發慘烈的西南戰爭。然而,日本作為後發現代化國家的那份彆扭依然如西服下的蝨子一般揮之不去,直至昭和時代以“招核”收場。

德國,照理說離英法很近,但也不行。一而再、再而三地鄙視英國的“小店主精神”:要德意志“血與土”的文化,不要英美“斤斤計較”的文明,堅定不移地走“德意志特殊道路”。最後怎麼樣呢,一片屍山血海,到了二戰戰敗後,才逐漸成長為比美國還要堅定的西方價值的捍衛者。

除了這些中國人比較熟悉的國家之外,土耳其、印度、伊斯蘭教諸國這些後發現代化國家的人莫不受這種靈魂撕裂之苦。

俄國的情況其實也是類似的,“西方派”與“斯拉夫派”之間纏鬥百年。史達林欽定的“五個社會發展階段”一出來,敘事就全變了:原本落後於西方的俄羅斯,變成了生產關係最為先進的國家,應該成為全世界效仿的榜樣。

忖度以人情,後發現代化國家這種對西方化的“排異反應”無可厚非,現代化一啟動,一些古老的淳樸風俗自然會遭到破壞。

而且在新舊道德體系交錯的時代,像胡適那樣被稱為“新文化中舊道德的楷模,舊倫理中新思想的師表”者,總是極少數。多數明白在新舊道德體系中上下其手的人,無不“大鬥進,小鬥出”,反復橫跳,以求取個人利益的最大化。

所以就個人而言,新派人物的風評往往不如舊人物。

西鄉隆盛的觀念或許落伍,但其恪守傳統道德的精神從來都受到各方的尊敬。

同樣,俄羅斯的“斯拉夫派”雖則顢頇,卻也不缺忠貞之士;“西方派”雖“先進”,裡面也不乏腐敗且無恥的壞蛋。當西化的潮流將俄羅斯拖進現代世界體系之後,現代資本主義跟在其他地方一樣,“把宗教虔誠、騎士熱忱、小市民傷感這些情感的神聖發作,淹沒在利己主義打算的冰水之中”。這就讓很多人從情感上接受不了。祖先、東正教、傳統、不顧一切的血性,這些讓俄羅斯人心潮澎湃的東西,也是杜金聲稱要捍衛的“核心價值”。

更何況,“西化”的過程就全是光明與進步嗎?當然不是。

美國學者何偉亞寫過一本《英國的課業》,描摹了近代史上英國對中國的心態。英國當時確實是所謂“持劍經商”,你不跟我做生意就打你。但除了商人和“掠奪者”的身份之外,英國人還感覺自己必須成為教育野蠻民族的教師,教他們如何遵循文明世界的各種規則,學得好的學生,比如日本,就可以畢業,進入了文明國家(其實就是西方國家)的圈子裡來——也就是說不再侵略你,放棄治外法權;學得不好,就需要老師不斷進行體罰。

老師手裡有教鞭,這學不上也得上。

西方人也是人。人的本性就是“貪天功為己有”,忽視歷史、地理中的種種機緣巧合,將自己的先進和強大歸因於本族人特有的優秀品質。孰不知大家都由晚期智人演化而來,“劣根性”一應俱全。雖然蒙上了一層文明的外衣,卻只會讓觀者覺得更加虛偽。

於是,當船堅炮利的近代西方人縱橫四海時,非西方民族感受到的並不總是來自西方的“文明”,這些“學生”不僅長期承受著一種或隱或顯的世界二等公民的身份,而且時常要感歎“先生為什麼總要欺負學生”。頭破血流之後才恍然大悟,原來西方人“認為他們所愛做的就是光榮的,合乎他們利益的就是正義的。”(彌羅斯對話)

到了冷戰終結之後,大家對志得意滿的美國文化的大肆擴張更加不滿。非西方民族的家長們看到自家青少年追逐西方明星,甚至用“西方的歪理”來跟自己頂嘴,會有一種孩子被誘拐的感覺。

在利益上,雖然加入全球化對一國而言有利有弊,但利的分配與弊的分擔卻並不均等。一個社會原先越不平等,那麼它進入現代世界體系之後,各社會階層之間的苦樂就越是不均。

心中有氣,兜裡沒錢。

整個世界,那些“被侮辱和被傷害”的人們都在等待一個說法。

其實,近二百年來西方文明內部對此也有越來越多反思,除了在事實層面指出殖民主義的罪惡、包括印第安人在內的各種原住民的慘景之外,還對資本主義、現代主義進行過各種理論層面的批評。

馬克思主義一度大行其道,但其名聲受到了蘇聯解體的拖累。

納粹主義也曾紅紅火火,但因軸心國的戰敗變得上不得檯面。

後現代主義不但沒有解決現代主義“意義缺失”的問題,反而連現代性本身的意義也消解了。

如果只能用四個漢字概括後現代主義,那就是 “怎麼都行”:

什麼?啟蒙運動說基督教是騙人的,沒關係,你想信就信,因為理性並不比信仰更“進步”。你問到底有沒有上帝,無所謂,你想有就有。你想一邊信基督教一邊當同性戀,那又有什麼不行呢?不用搞得那麼嚴肅,生活中沒有什麼事情值得嚴肅。一切所謂的“意義”,都不過是人類這種自以為是的生物癡心建構的結果。神仙、皇帝、共產主義的烏托邦,都不過是過眼雲煙,在浩瀚的宇宙裡無足輕重。

果然如此,那麼源自西方的“現代文明”相對于其他文明而言還有什麼進步可言呢?憑什麼說碼農就比果農更接近真理呢?

其實,後現代主義的“初心”是要破除現代主義對進步的“執著”,不要讓全球定于西方文化之一尊,而讓各種文化“各美其美”。然而其末流卻逐漸演化為一種“相對主義”,完全不區分各地文明和制度之間的先進與落後,連野蠻也成為一種不需要改進的“原生態”。

這就過頭了。我想表達的意思,秦暉老師《文化無高下,制度有優劣》一文中都已說明白,此處不表。

現代主義用理性解構掉那些“神聖的”傳統價值,後現代主義的末流卻不但批判現代主義,連理性本身也踢翻在地。這種不切實際的搞法又激起世界各地的“傳統主義”:即重新強調宗教的神聖、家庭的價值以及民族和國家的重要性。

杜金則同時從兩方陣營的理論中汲取營養,既強調文化相對主義,認為西方文明相對於俄羅斯文明並無任何優越之處,以此論證文明之間的“多極化”;又強調自己與西方國家內部的“傳統主義”心連心,支持西方人和俄羅斯人都回歸傳統,反對全球化。

杜金就是這樣,先來一招“吸星大法”,然後將各類反西方的理論熔冶於一爐,他的“第四種政治理論”同樣也將他所謂的“前三種”政治理論進行了揚棄:

於資本主義中,取其基於私有制的市場經濟,而放棄基於自由主義(包括今天的新自由主義和保守主義)的政治和社會架構。

於社會主義中,取其廣泛的社會福利,而放棄階級鬥爭學說。

於納粹主義中,取其民族共同體的制度設計,而放棄征服世界的計畫。

對於許多因蘇聯解體而心情抑鬱的俄羅斯人來說,杜金的學說是自己重溫“大國夢”的一劑神藥。服下之後神清目明,頓時可以自信地將西方傳過來的那些彎彎繞繞的歪理邪說掃進歷史的垃圾堆。

而且杜金這套理論其實包含著一個反對“單極主義西方霸權”的框架和範式,每個國家的人看到以後都可以依樣畫葫蘆,填入本民族的內容。

用杜金自己的話說,他的學說“不是教條,也不是一個完整的體系,還不是一個已經完成的項目。而是“對政治創造力的邀請”,其靈魂的是“直覺和猜想”,“是對新情況的分析,也是對重新思考過去的嘗試。” 【9】

那路就走寬了,“祖上曾經闊過”的國家可不止俄羅斯一個……(土耳其:沒錯,正是在下)

除了理論建構之後,杜金的語言風格也是他擁粉的重要原因。

杜金雖也時常拋出抽象概念,但他也很喜歡使用短句(至少從英文譯本看是如此),非常適合普通讀者理解:比如他認為要想發動十字軍東征那樣去打擊西方、美國、全球化支持者和自由主義者,因為這些勢力擁有了決定這世上“誰對誰錯”的權力,所以單極世界就意味著對非西方人的奴役,而“如果有人剝奪了我們的自由,我們就必須反擊。我們會反擊。美利堅帝國應該被消滅掉。有那麼一天,它必將滅亡。”【9】

這話是可以說的麼……

由於眾所周知的原因,在某些國家無論正經學者還是“民科”,發言都不能過於出格,但外國人說外國事就可以。

“觀察者網”上對於杜金文章的典型評論基本上都是這種畫風:“俄羅斯人說話真是直白啊,這火力杠杠的!比國內絕大多數學者的文章都帶勁多了。”【《自由主義者功敗垂成,中俄引領的新世界已經出現了》一文的評論區】

歸根結蒂,杜金學說最大的魅力是它重新賦予生活以意義感。

它告訴你,你個人的生活雖然看似沒有終極意義,但你生活的意義就在於你是民族鏈條中的一環,是宗教傳統中的一分子。西方要搞後現代,要在虛無主義主義之中繼續墮落,隨他們去,但誰要是借著全球化把這一套帶到俄羅斯文明的區域之內,那就是我們的敵人。

它告訴你,科學技術是有用的,但啟蒙運動是錯的,傳統中的許多東西是不可思議的,不能用理性去衡量,這些東西是無價的,因為尊嚴是無價的,這是我們民族共同體的根。由此生髮出來的捍衛尊嚴的“血性”,那些只知道逐利西方全球化精英所不能理解的,如果他們膽敢要來質疑這一點,我們就直接發揚血性去消滅他們。

它告訴你,如果你看不慣“西方那一套”,卻又講不清道理,說不過那些自由主義分子,那麼你並不是落伍、守舊或智商有問題,而只是因為你是一個純粹的愛國者。有一種自你血液之中生髮出來的智慧將你導向了正途,這種來自本能的感覺、這種“內心的呼喚”才是你本真靈魂的顯現。你並不孤單,在全民族的共同體裡,你會感受到我們的力量比個人主義者們要強得多。

一句話,新歐亞主義為其飽受現代主義和後現代主義鄙薄的信徒們提供了一個新的“家”。

無論是吃飯、睡覺、上班、帶娃,還是衝鋒陷陣、流血犧牲,不管歡欣還是痛苦,一切都有了新的意義。

五 為什麼杜金是錯的?

最初,青年杜金沉浸在極端化的俄羅斯民族主義之中,其學說對外國人吸引力尚弱。從新千年開始,杜金將自己攻擊的主要目標轉向“全球化精英”,號召包括美國右翼民粹分子在內的全世界人民共同反對政治、經濟的全球化,大有秦末舉事者“廣封山東諸侯以亂秦之天下”的架勢。(在6月15日的最新文章中,杜金又將中、俄並封為“第二世界”的領袖。【14】)

各國的極端民族主義分子這才如獲至寶,覺得此人大有學問,熟悉西方的各種理論,然後又能夠用這些理論將從來就站在道德高地上的西方評論家們批得體無完膚。真是大快人心!

不得不說,杜金確實“有一套”。而且在他看來“這一套”是無可爭辯的。有西方記者試過,你跟杜金談事實,他會說你的資訊來源有誤,說你思維方法固化;如果問他什麼資訊來源可靠,他會說不存在各方均認為可靠的資訊來源。【11】那豈不是無法辯論了?他會說,那就對了,正好,你在你的地盤上玩耍,相信你相信的;我在我的地盤上打滾,你也別來管,不同文明之間本來就沒有共同的道理。

但他的“這一套”只要一層層剝下去,其實並沒有那麼多虛玄。

就拿“新歐亞主義”裡最神秘的“血性”(或譯作“衝動”)來說吧,真的很難為外人所理解嗎?

《水滸傳》裡,當武大郎得知妻子正在王婆家與人偷情時,全不顧自己五短身材,竟也破門而入。

這裡面,沒有那麼多什麼難以理解或說不清楚的東西。武大郎被戴綠帽以後的憤怒和衝動,既有動物性的原始本能(當時的文化視妻子為丈夫的所屬物),也有社會性因素(面子問題)。

“新歐亞主義”中的所謂不可言說的“血性”,其實可以用三層意思表達清楚:

第一,動物性——領地和所屬物品受侵犯後的反擊衝動。我們的世界尚未完全擺脫禽獸之道,所以人也好,國家也好,如果完全沒有獸性是生存不下去的。

第二,人都有獲得尊重、榮譽和崇拜的欲望,有時候甚至會為此而不計代價。

第三,人對於虛偽、腐敗和不公正,會有樸素的憎惡和憤怒。

問題是,這些東西只有俄羅斯文明所獨有嗎?

說杜金錯了,因為他的“新歐亞主義”在理論上不真誠,在實踐上有災難。

研究情緒的學者可以是偉大的,但將著述瞄準受眾情緒的學者則必有其學術之外的目的。

杜金雖然旁徵博引,卻並沒有一以貫之的邏輯架構,而常常顯露出將學術工具化的傾向。他的為自己設定的任務就是上為“帝王師”,下為俄軍造勢。

杜金坦言,他的第四種政治理論“可能出現,也可能不出現”,其出現的前提是一種憎惡,“一種反對後自由主義普世性實踐的憎惡,反對全球化,反對後現代,反對‘歷史終結’,反對現狀……”【9】杜金做的就是用學術語言將這些情緒包裝起來,而全然不顧及這些憎惡彼此之間的矛盾。

在與不同的西方媒體或學者辯論時,杜金常常在談西方的A理論時用B理論去反駁A,談B理論時用C理論去反駁B,談C時再用A反駁C。總之,哪種理論正確是無關緊要的,要緊的是證明源自西方的現代化和後現代都是錯誤的,俄羅斯是正確的。俄羅斯的幾次衰弱只是被西方的某些理論(比如馬克思主義)帶到溝裡去了,只要恢復俄羅斯的傳統,就能“重新偉大”。

這些東西,多數俄羅斯民眾和官員當然聽了有爽感,但細看下去,卻沒有幾處經得起推敲,純粹是“曲學阿世”。

比如,杜金一再聲稱第四種政治理論“必須堅決反對各種形式的種族主義”,但他卻把種族主義的外延肆意泛化,認為“種族主義還有一些不同的形式——文化種族主義(認為文化有高低之分),文明種族主義(認為有些民族是文明的而另一些不夠文明),技術種族主義(將技術發展程度看作社會價值的主要標準),社會種族主義(基於新教的預定論觀點,認為富人比窮人更好、更偉大)……”【9】

這裡杜金明顯混淆了“種族主義”與“歧視”的概念,將文化歧視、階級歧視通通歸結為“種族主義”,怪不得他接下來還要說“進步主義的意識形態在結構上是種族主義的。”理由是進步主義反對他復古,所以“進步主義的意識形態代表了一種對過去幾代人的一場道德上的種族滅絕。”【9】

所有這一切,全都植根於他自己和他想要喚起的對西方的憤懣。在對種族主義的論述中他發佈了自己的總結陳詞:“毫無疑問,單極全球化的思想是種族主義的。” 因為它由西方,特別是由盎格魯薩克遜人領導,宣導的是“地方性的和具有歷史特殊性的價值觀——民主、市場、代議制、資本主義、個人主義、人權、無限的技術發展”,所以全球化“這種嘗試就是在暗示其他民族和文化是不完美的、落後的,需要進行現代化並且以西方為模範進行標準化。”【9】

在他眼中,西方已經墮落進了後現代和後自由主義,連現代和自由主義都不是。因為“傳統(宗教、等級、家庭)及其價值觀在現代性產生之初就被顛覆了”,所以這群後現代的末世之人對傳統毫無敬畏之心:“後現代的人們不厭惡宗教,他們根本就不在意。”當尼采跳出來說一句“上帝死了!”自由主義者可能會強調信仰自由,但依然會受到心靈上的衝擊。但後現代的人們呢,他們會說:“上什麼帝?你說誰死了?” 【9】

在杜金看來,這樣的西方已經無可救藥,已經無力靠自己走出後現代主義的陷阱。而對於俄羅斯這樣尚可拯救卻面臨入侵的文明而言,他開出的藥方是什麼呢?

就是往回走。

用他自己的話說,信奉第四種政治理論的人會這樣回應尼采:“我們相信上帝,並且無視那些教導我們關於上帝死亡的人,在我們眼裡他們不過是些瘋子。“不僅如此,杜金還視宣揚後現代主義的人們為一種應該被敵視,被清除掉的“末世之人”,是基督教中的“敵基督”、伊斯蘭教中的偽救世主“Dajjal”……

往回走,就是重新重視來自“上古的”(archaic)價值觀念、神話和信仰,使它們構成人們新的盾牌,這些東西雖然是反理性、反現代的,它們能讓我們重新獲得價值和信心。“古就是好,越古,越好”【9】

為了貶斥西方進步主義對傳統的輕視,證明其他文明比西方優越,杜金還再次扯上中國的“祖先崇拜”:在許多文化中,死人有重要的社會學意義,在某種意義上,他們還活著。在中華文明中,“作為死人將享有崇高的社會地位”。【9】

這樣的藥方在理論上就是荒謬的。

全球化、西方文化(更不用說其中最膚淺的美國流行文化)、資本主義當然需要批判,各種對西方的不滿情緒需要被理解,對世界各國的金融寡頭、戰爭販子都應該去鬥爭,但這不是說俄羅斯人、東亞人和非洲人應該重新套上族權和神權的等級制枷鎖。

杜金的意思是,要想文明-國家這個大共同體有主權、有自由,個體就必須犧牲其現代化發生以來所獲得的自由。

這,就是在呼籲把人類好不容易摘掉的面紗重新蓋回去。

“面紗”,是文藝復興研究者布克哈特的妙喻。他發現,前現代社會的人看到周遭世界和自己的內心時,似乎總被一層由“信仰、幻想和孩童似的偏見”所構成的“面紗”所籠罩,透過它向外看,世界和歷史都染上了一層瑰麗的色彩,一切疑問都有圓融自洽(但在現代科學看來卻十分荒唐)的解釋;向內看時,也沒有現代人的那種自我意識,而僅僅存有集體化的身份認同,心目中的那個“我”主要是某個家族、部落、教區或行會的一分子。

隨現代資本主義而興起的人文主義和理性主義,先是在義大利,然後在西歐,最終在全世界撥去了這層面紗:每個人都是獨一無二的個體,應該有自己不容侵犯的人格尊嚴,與他人的協作應該建立在平等和互利的基礎之上,而不應受到“領主權(在秦制下就是“政權”)、族權、神權、夫權”的壓迫。

人類的文明史,就是前僕後繼地追求自由的歷史。五百年來的現代化進程讓各國人民在不同程度上擺脫了壓迫,但很多人、很多族群還需要學習如何去管理已有的自由,學習如何去爭取新的自由。

歐洲中世紀的人一生只洗幾次澡,偶爾洗一次,還覺得渾身上下不舒服,“感覺脫去了一件伴隨自己多年的大衣”。

不用笑話他們。剛剛從宗族、單位、“組織”中脫離的現代人,其實也一樣。體會到作為個體的自由,並不總是愉快的事。它會帶來陌生感,讓人覺得孤單,感到渺小的自己在巨大的宇宙和龐雜的人類社會中不過是一粒塵埃。許多人開始需求認同,“相互取暖”。

但對另一些人來說,平等相交卻“缺乏力量”的小組已經不能滿足自己,為了讓微如塵埃的自己在世界上顯得更有力量,他們寧可交出自己的部分乃至全部自由,重新回到等級制的共同體中。因為他們感覺那是一個“家”,家中當然有尊卑,有“家法”,但似乎也有溫情,有安全感。自己的自由雖然失去了,但可以在更大的共同體伸張集體意志。【15】

這種想要“重新回家”感覺,更非俄羅斯人所獨有。

杜金將這種感受描繪成為一種俄羅斯特有的民族精神,也不是什麼新鮮事。他師法的德國青年保守派早就這麼幹過了,更早些的,還有桑巴特,讓我們看看這位早年的“紅色教授”在一戰爆發時寫的東西吧:

“一切偉大的戰爭都是信仰的戰爭,過去曾是,現在正是,未來也是。”現在,一方是以英國為代表的物質主義的資本主義,另一方是以德國為代表的理想主義的精神主義。這兩種世界觀之間的戰爭給予了1914年戰爭以深刻的意義,它決定著未來的人是英雄式的還是商人式的。【15】

在桑巴特的描繪中,德國的英雄精神並不把“獲得享受”看成是人生的目的,他們活著是為了履行義務(Pflicht),或者說活著本身就是一種義務,是為了“拯救祖國”等崇高目的而存在的義務。對於“義務”的信念,構成了自腓特烈大帝、歌德、席勒、貝多芬和俾斯麥以來德意志民族精神史的核心。他們關心的不是索取,而是奉獻。“成為一個德國人,就意味著成為一個英雄。”【15】

桑巴特接著說:當然,資本主義也已經侵入德國,追求舒適的生活也已經成為了很多德國人的習慣,但這次戰爭將喚醒民族性深處的英雄主義性格,並改變物質和技術的意義:“42釐米口徑的大炮、灰色的軍服、能投彈和偵察的飛行器、還有潛水艇重新又使我們明白了技術進步的意義……我要說,一切從前顯得沒有意義的東西,現在都重新擁有了意義,因為它們有的被提升了價值,有的將我們引向了更高的價值。”

而英國則正好相反,他們的發明都是為了舒適。桑巴特引用古人(威尼斯人)的遊記證明,英國人在16世紀就追求安逸,並且懶惰。英國國民的農民性消失,人們的職業都與商業相連,導致同階級層面的人精神上比德國人要低等。英國的科學倫理(Ethik)也是商人的思想,人文科學更是如此,英國人關心的“福利”和“功利”,覺得活的長就好。商人精神追問的總是:“生活,你能給我什麼?” ——這種貨色,豈能與德意志英雄們相比?德國不能輸啊,因為“德國是抵禦商業主義洪水的最後一道堤壩”。【15】

杜金,不過是把主語換了一下,將桑巴特在1914年說的話在2014年又重新說了一遍(怕是以後還有別國學者將主語再換一下,重新投入使用)。

因為,又有新一代“西方憎惡者”想聽,而且這些話聽起來似乎真的很提氣。但誰要真的信了,莽撞付諸實踐,則災難又要重臨。

上文裡寫過,杜金對俄羅斯今天的統治者一方面絕對擁護,另一方面又總有“恨鐵不成鋼”的感覺。他從本世紀初開始就鼓吹烏克蘭根本不存在主權,並將其東部領土稱之為“新俄羅斯”,當時被人視為夢囈。2014年他又鼓吹俄軍應該順便佔領整個烏克蘭,對普京顧忌西方反應而的“手下留情”頗不甘心。

今年2月24日爆發的俄烏戰爭終於在更大程度上遂了杜金的心願,在他看來,這就是家長打孩子,跟別人沒關係。然而,這場實踐了“新歐亞主義”的“初級階段”的戰爭,結果又如何?

俄羅斯幾乎抽空了遠東和其他邊疆地區的駐軍,將絕大部分現役部隊壓在烏克蘭戰場,一百多天了,卻連一個離邊境不遠的哈爾科夫也打不下來……

除了烏東部分地區,其他烏克蘭人(包括許多隻會講俄語的烏克蘭人)都堅決反對這場入侵,杜金在其理論中反復強調的那種溫情脈脈,境外俄語人群會自願融入“俄羅斯之家”的氛圍根本不存在。他不願明說,卻處處表現出的俄羅斯霸權主義野心,反而在這場入侵中暴露無遺。

目前,戰爭有陷入長期化的可能,烏克蘭東部的黑土地正在變成俄語民族的絞肉機,戰爭的發動者必將留在俄語文明的恥辱柱上。

結語

20世紀20年代的“古典歐亞主義”,是流亡到歐洲的俄羅斯知識精英,在遭遇西方的種族和文化歧視的環境下重新尋回自信的反抗。

以古米廖夫為代表的蘇聯時代的“歐亞主義”,是在蘇聯政權強力打壓俄羅斯傳統文化及東正教的背景下,流亡在西伯利亞“群島”中的蘇聯知識精英以憤怒的目光盯著莫斯科,試圖重新喚回民族“魂魄”的呼喊。

蘇聯80年代中後期的社會動盪,讓這些本來處於邊緣的反抗和呼喊登上了歷史舞臺,作為俄羅斯民族主義思想的一部分成為了埋葬蘇聯政權的力量之一。

成長於這場反抗運動的杜金,欣喜於壓迫自己的政權終於倒臺,卻又不甘心俄羅斯十幾代人的“偉業”終成一夢。

他繼承了古典歐亞主義那種對西方放棄自我辯解,傲言“我本蠻夷”的氣質,吸收了整個20世紀歐美學者的對西方文明和現代化的各種批判,用“新歐亞主義”的招牌自立門戶,宣稱要改寫1917和1991這兩場地緣政治悲劇,發誓要用倒轉現代化的“第四種政治理論”重新讓俄羅斯成為世界文明的一級。

與古希臘那一群“為辯論而辯論”的“智者學派”的信徒不同,杜金的巧舌如簧全都圍繞著一個信念:必須有一個強大的俄羅斯。他雖然沒有像曾祖父、祖父和父親那樣成為軍人,但他顯然將自己視作一個以知識為武器的士兵。

他和他的擁護者們希望這個世界處於永恆的戰爭狀態,永遠沒有真正的道理可講。

這個世界當然不是一個大家只能接受既定的規則“考場”,因為每個人、每個國家、每個文明都是博弈的一方。但這是否就意味著,每個人、每個國家、每個文明都應該投入一場“無規則競賽”?

將世界稱作“戰場”是個很有文采的比喻,但若非要從字面上去理解,只會帶來災難。戰爭是政治的繼續,卻是一個擊穿底線的繼續。戰爭就意味著“一切為了勝利”。和平時期的諸多美德,到了戰爭狀態下就是愚蠢,而平時人們厭棄的各類惡行,比如坑蒙拐騙、欺軟怕硬、得寸進尺、殘酷無情,在戰時能幹出來的“個個都是人才”!正所謂“兵不厭詐”,運用之妙,存乎一心也。而傳說中的“武德”,那是歷史中特殊年代的特例,今天還相信的人,活不下來。

普京本不是糊塗人,但他選擇了這樣一場輪盤賭,讓俄羅斯遭遇了新一輪“鬥熊”(參看《由我失霸,不如死》)。在開戰前,他發表的長篇講話讓世人看到杜金的“新歐亞主義”確實成為了克裡姆林宮的思想資源之一。不過,普京在開戰數周之後也在事實的懲罰下部分清醒過來,罷免了情報部門的官員,調整了戰爭的目標和策略。

不知是因為再次氣悶失望,還是因為聽眾散走,杜金在國內外的聲音也暫時沉寂了下去。

這正是:

北國才子欲登龍

皇圖霸業一夢中

等閒識得春風面

豈料君心又不同

【全文完】

參考文獻:

參考文獻:【1】中文、英文、德文維琪百科相關詞條,其中個別矛盾之處經過簡單辨析,但沒有進行考證。【2】戴桂菊:《俄國東正教會改革(1861-1917)》,社會科學文獻出版社2002年6月第一版;王起亮:《試論尼康的宗教改革》,《蘭州大學學報(社會科學版)》1992年第2期,第99-104頁,皆轉引自倒掛金鐘:《尼康改革》,https://zhuanlan.zhihu.com/p/77627271。【3】粟瑞雪:《列夫·古米廖夫的歐亞主義學說及其對當代影響》,《俄羅斯中亞研究》,2012年第6期,第81-90頁。【4】荊宗傑:《杜金新歐亞主義地緣政治思想——以“多極世界理論”為例》,《俄羅斯研究》,2016年第6期,第60-91頁。【5】孔元:《歐亞主義回歸與全球革命_亞歷山大·杜金的地緣政治觀》,《文化縱橫》,2015年10月,第88-95頁。【6】徐衍:《杜金保守主義政治思想的哲學淵源》,《俄羅斯研究》,2019年第2期,第3-32頁。【7】亞歷山大·杜金:《歐亞地緣政治語境中的一帶一路》,2018年12月12日在北京大學的講座,https://www.aisixiang.com/data/114395.html。【8】《普京訪問德國 主張建立新的全球安全體系》,《人民日報》,2001年09月27日第三版。【9】Alexander Dugin, The Fourth Political Theory, London: Arktos Media Ltd, 2012.【10】Alexander Dugin: Open Letter to American People on Ukraine,https://www.dailykos.com/stories/2014/5/1/1296283/-Alexander-Dugin-Open-Letter-to-American-People-on-Ukraine.【11】Christian Neef, „Jeder Westler ist ein Rassist“, https://web.archive.org/web/20200121162236/https://www.spiegel.de/spiegel/print/d-128101577.html.【12】CGTN 金磚智庫:《俄羅斯亞歷山大•杜金教授:我不是“普京的大腦” 反對全球主義和自由市場主義 俄烏戰爭是最壞選擇 但我們別無選擇》,2022-05-11 。【13】亞歷山大·杜金:《前路未蔔的“後普京時代”,壯志難酬的“俄羅斯夢”》,採訪、翻譯/觀察者網 戴蘇越,https://www.guancha.cn/AlexanderDugin/2020_01_16_531756_4.shtml。【14】亞歷山大·杜金:《在後全球化時代,中俄印同屬於“第二世界”》,翻譯/觀察者網 寧櫟,https://www.guancha.cn/AlexanderDugin/2022_06_15_644623.shtml。【15】弗洛姆:《逃避自由》,陳學明 譯,北京:工人出版社,1987年。【16】Werner Sombart, Händler und Helden: Patriotische Besinnungen, München ; Leipzig : Duncker & Humblot, 1915.押沙龍:《這麼好的人民,不倒點黴都對不起他們》,2018年9月19日,http://yashalong.blog.caixin.com。Alexander Dugin, Ethnosociology, The Foundations, London: Arktos Media Ltd, 2019.Alexander Dugin, Eurasian Mission – An Introduction to Neo-Eurasianism, London: Arktos Media Ltd, 2014.James D. Heiser, M.Div., S.T.M., “The American Empire Should Be Destroyed”: Aleksandr Dugin and the Perils of Immanentized Eschatology, Texas: Repristination Press, 2014亞歷山大·杜金:《我們的敵人會想方設法離間中俄,但我相信……》,採訪、翻譯/觀察者網 戴蘇越,2019年6月,https://www.guancha.cn/AlexanderDugin/2019_06_06_504568.shtml。觀察者網上有杜金的專欄,目前共有22篇,其中重複的內容非常多,我只列上我引用過的文章,有興趣的讀者可自行參看。其他:《項飆專訪:俄烏戰爭與日常意義》,微信公眾號《單讀》。皛白:《杜金與俄國的歐亞主義思想》,https://zhuanlan.zhihu.com/p/37827981。新華二代在德國:《普京2001年在德國聯邦議院的演講記錄》,微信公眾號《德國派》,2022-03-19。