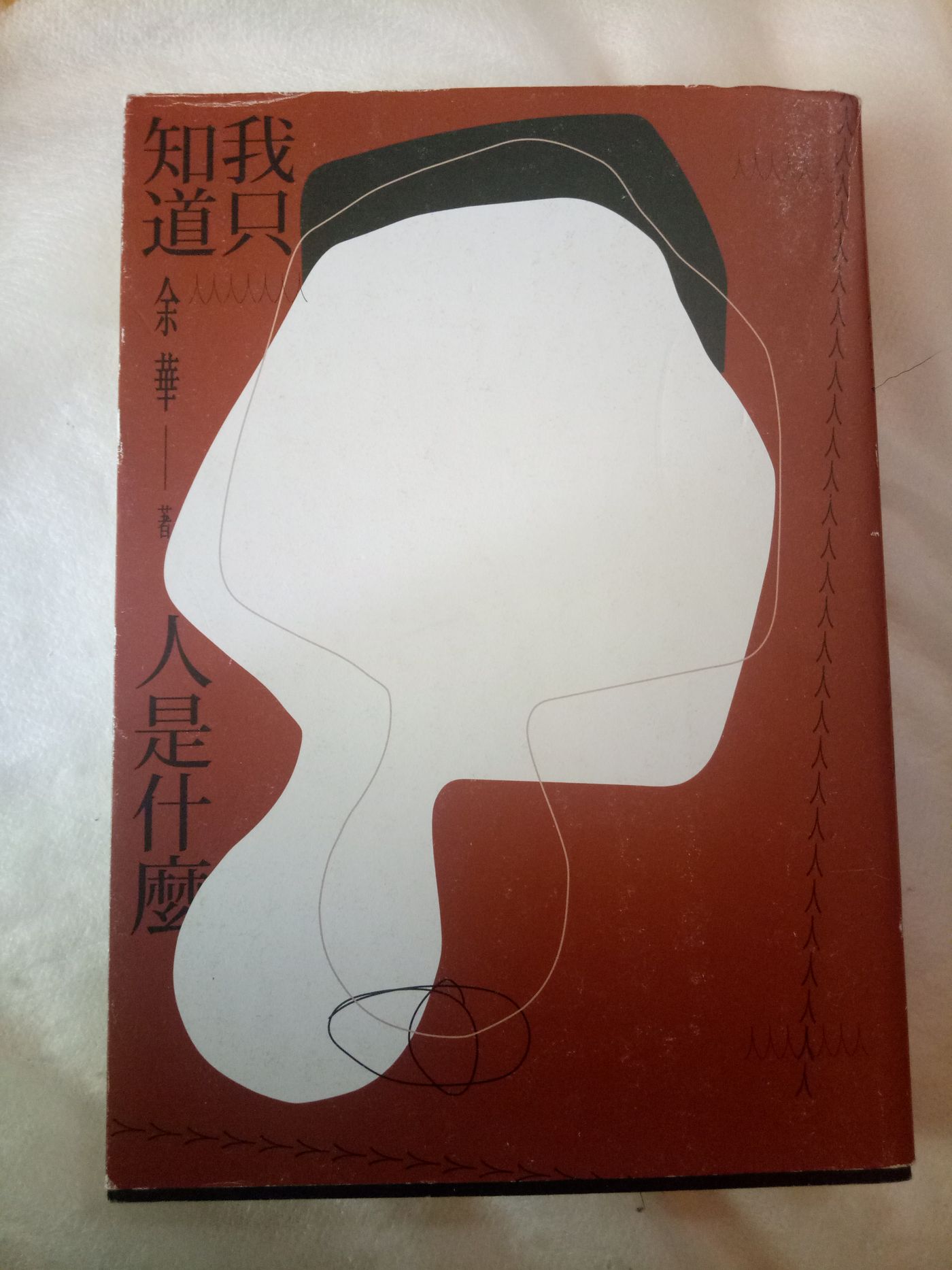

給創作者的叮嚀和生活裡的光輝——讀余華《我只知道人是什麼》(下)

一個好的讀者應該懷著空白之心去閱讀,一個好的作者應該懷著空白之心去寫作。——余華《我只知道人是什麼》

〈十八歲出門遠行〉在一九九九年獲選人教社中等師範語文課本,此後高考的語文試卷屢次出現這篇小說,多數學生反應難懂,因而失分。余華自嘲說三十年前下筆時沒預料會造成般缺德事。他開始搜尋起試卷,但問題之難,連他本人答題可能也是要丟分的。這讓他感到好奇,既然高中生不懂,那列入課標教材的目的性何在?綜觀部分關於〈十八歲出門遠行〉的評論與分析(作者大部分都是師範的老師與研究生 ),雖然多數都給予正面肯定,他也覺十分精闢,但作家本人認為閱讀真正的意義不應該是懂或不懂,應該是讀起來費勁和不費勁。

這讓我想起國中被迫寫《雅舍小品》和《老殘遊記》心得,同學們縱然知道技藝精妙和文學地位,但因其被迫寫心得、閱讀,其中字句、詞彙難懂,幾乎每一篇都得翻閱字典,內心滿是抗拒厭惡,這兩本名著反而變成當時同學最討厭的書,心得亂寫一通外,作業結束後還變成塗鴉本。雖然好讀的書不一定是好(特別是雞湯文),但閱讀的本意應該是要打動人心。

在此節錄余華偏好的唐小兵〈十八歲出門遠行〉評論版本;外面的世界需要通過內在世界的發現才能真正進入,外在世界可能是不可理喻、充滿背叛畫面和暴力,但只有建構溫暖的內在世界,就能從中找到歸宿,如此看來荒誕情節這就變成了一個積極的小說。

長時間迷戀一個作家,且學習他的寫作風格會讓學習者受到越來越多侷限。——余華《我只知道人是什麼》

他在 二十歲的時候讀到《伊豆的舞孃》,正值文革結束第四年,中國當代文學正開始蓬勃發展,他在最多愁善感的年齡讀到一本多愁善感的小說,因而沉浸在書中獨道的傷痕書寫法,一頭栽進日本文學長達六年,其中更有四年寫作時間模擬川端康成對細節的敘述手法。然而長時間迷戀一個作家且學習他的寫作風格會讓學習者受到越來越多侷限,到了一九八六年川端康成對於他的寫作不再是翅膀,而像是陷阱 。

在他陷入瓶頸時,他讀到卡夫卡的〈鄉村醫生〉, 雖然《變形記》在文學史上的地位高於〈鄉村醫生〉,但〈鄉村醫生〉帶給他無比震撼,他驚懾於卡夫卡敘述荒誕故事手法;完全使用現實故事中所有合理性的描寫, 一個寫實的故事卻是荒誕的筆法。一個醫生出急診,病人和醫生間隔廣闊原野,狂風呼嘯大雪紛飛,醫生的馬前天凍死,村裡沒人願意將馬借他,結果他踢開豬圈的門,看看有沒有一頭豬來拉他的馬車,結果裡頭有一個馬伕和兩匹強壯的馬,用一個不合理的開頭拉開故事序幕,緊接著另一個不合理事件發生,通篇不合理描寫的組合成為一個整體的合理性。那一年正是一九八六年,隨後成名作〈十八歲出門遠行〉以石破天驚之姿發表,可見卡夫卡對他影響深厚。

心理描寫出現的時候應該是讓人物的心臟停止跳動,讓人物的眼睛睜開,全部是視覺性。——余華《我只知道人是什麼》

書中分享他創作中障礙,第一個障礙物是坐下來靜心寫作(廢話)。第二個障礙是如何寫好對話,他將寫好對話視為作家是否成熟的一個標準,當然只是很多標準中的一個,但是很重要;比如說老榮民的神態、生活環境、歷史描述的非常準確,但一開口說話時卻是大學教授口吻,或現代人講著文言文。第三個部分是心理描寫,對他來說是最大的障礙。當故事內容越來越複雜時,心理描寫如同一道鴻溝,很難跨越。當時他讀到威廉福克納的短篇小說〈沃許〉,這也是繼川端康成和卡夫卡後他的第三個老師。

〈沃許〉描寫一個窮白人如何把一個富白人殺了,一個殺人者他的內心是很激烈的,威廉福克納用近一頁去描寫剛剛殺完人的心理。他的方式很簡單;心理描寫出現的時候應該是讓人物的心臟停止跳動,讓人物的眼睛睜開,全部是視覺性,殺人者麻木地看著躺在地上的屍體。 《罪與罰》拉斯科尼科夫把老太太殺死以後內心的驚恐也描寫了很多頁,心理描寫詮釋是用人物的各種動作來表達;剛剛躺下又忽地跳起,試圖確認自己袖管上的血跡,一看沒有又躺下,覺得不安又在跳起來,感覺什麼地方出了問題,一個一個的細節檢視。

上述僅為個人閱讀隨筆,也許這些方法你早已懂,但期望能透過余華的創作歷程分享,讓孜孜矻矻的創作們有所收穫,突破當下創作瓶頸。

Like my work? Don't forget to support and clap, let me know that you are with me on the road of creation. Keep this enthusiasm together!