我们如何继续前行:保持自我可持续 / 工具包

作者 / 市民王八蛋 sAy 猿身 百无一用 蔚明

编辑 / CC ll y a

关照自己不是自我纵容,而是自我保护,这是政治斗争的行为。

Audre Lorde

本文献给每一位在关注或参与社会事件与政治运动中感到愤怒、自责、无力、抑郁与倦怠的朋友。

与一次性自然灾害造成的应激问题不同,除非真正发生变革,社会问题会长久伴随着我们,它们所引发的负面情绪和压力往往也将长久存在。当前,涉及到社会运动,人们的关注往往投向「宏观」议题而较少关注社会议题引发的情绪和压力问题。相比于运动本身的持续性,运动中的个人可持续性是一个鲜少被提及的话题,但它对于参与者是不可或缺的。因为社会的变革是由一个个活生生的人带来的。没有人,就没有社会,没有运动,没有变革。

在运动中和运动的间歇保持自我的可持续性既是为了保持自己的活力,也是为了支持我们的伙伴。当身边的人越来越多出现自责、「政治性抑郁」、倦怠与耗竭时,本文试图提供除了自我消化与退出公共生活外的其他选择。

在本文第一部分,我们将引入疗愈正义 (Healing Justice) 的理念,描述超越个体化的复元 (Recovery) ,并解释为什么好的医疗保健应该包含公共性和社会承诺。

在第二部分,我们将探讨压力、愤怒、同情心疲劳和自责等现象,指出情绪需要被正视和接纳,并重新讨论「政治性抑郁」。

在第三部分,我们将介绍从个人和社群层面的应对压力和负面情绪的可操作技巧并提供工具包。

超越自我恢复:个人、社会与政治的复元——疗愈正义

自我照顾的实践邀请实践者熟练掌握当下自我安慰的方法,而疗愈正义是一种实践,它召唤人们暂停更长时间,停留在正在发生的事情上,以了解一个人的思想、情绪和行为模式与内部和环境原因有关的性质和起源。

(Pyles, 2018)

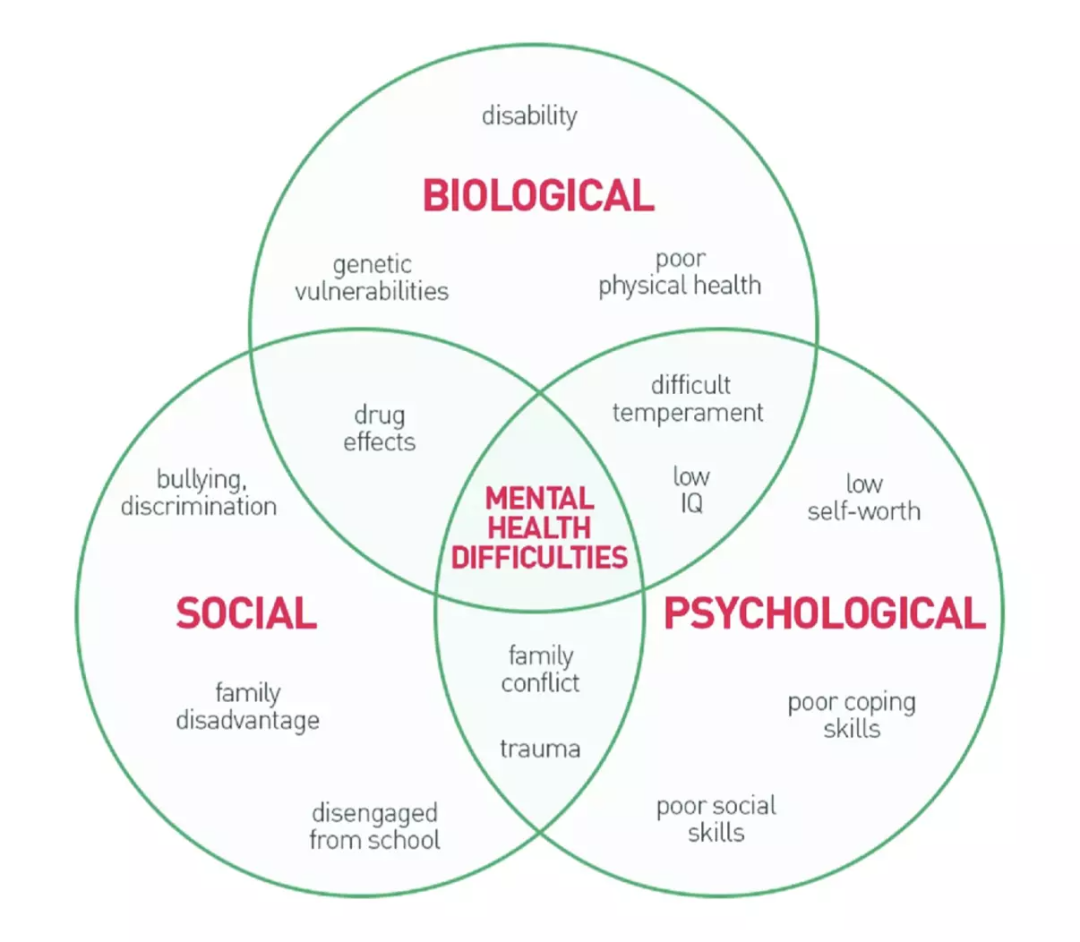

精神健康的生物-心理-社会模型

人们的生活和工作环境影响着人们的健康。健康的社会决定因素 (social determinants) 指出,人们不同的出身、生活和工作背景让他们可使用的卫生系统并不相同,且受到经济、社会、环境政策等一系列因素影响。

系统性、交叉性和社会性的健康不平等造成了医疗资源依照社会经济地位梯度分布的局面,令弱势群体承担较高身体和精神健康风险的同时缺乏获取医疗资源的途径。因此,健康不平等也需要通过社会手段改变。

文献指出,政治性抑郁和集体创伤往往是由生活在有害的制度和不公正的环境产生的情感冲击造成的 (Hirschberger, 2018; Shulman, 2008)。例如,从解放心理学的角度来看,遭遇边缘化、贫困、目睹不公与暴力可能造成无力感,并激起战斗、逃跑或冻住的应激反应 (Shulman, 2008)。事实上,在「大脑对经济不平等的反应模式」的研究中发现,「亲社会」的人比「个人主义者」对于间接不利于ta们的不平等状况更加不安,而这与较高的抑郁症发病率相关 (Tanaka et al., 2017)。

然而,在如今,当人们面临健康,尤其是情绪压力时,常见的解决方案往往来自于自我保健和市场化的健康产业。在全球范围内,抗抑郁药物已经成为消耗量最多的药物之一。但对于社会症候所导致的心理问题,药物并不能真正达到疗愈——因为造成问题的根源始终存在着。而心理健康服务则往往价格高昂,并不面向大众;尝试说服接受者忽视切实存在的社会问题的心理咨询,也往往达不到预期效果。

人们的情绪解释权被现代精神病学所垄断,社会中存在的问题被医疗化术语变为了个人身上的心理疾病,责任被转嫁给个体,强调经济上难以获得的自我照料 (self-care),而忽略了社会资源的不均分配以及有毒的文化。在这种情况下,关于自我照料的叙事可能掩盖了沉默和治理的暴力——自我关怀在这种语境下和996是一枚硬币的两面:保护自己,以便你能生产更多。具体来说,现在有些公司不改善高压力的工作环境、不提高员工待遇减少工作时间,而是给员工提供认知行为治疗、正念等员工协助方案 (employee assistance program),这种情况下这些心理干预反而成了合理化高剥削性工作环境的帮凶。

社会决定因素和社会需求:超越个体承受

因此,我们需要尝试理解心理健康对我们和整个社会的影响,并将个人恢复与群体解放联系起来。「疗愈正义」 (Healing Justice) 的概念最初于2007年由美国亚特兰大的Kindred Southern Healing Justice Collective提出,旨在建立一种新的非资本且反健全主义(Anti-Ableism)的疗愈方式,以应对美国南方有色人种社群中广泛存在的系统性暴力和代际创伤。它指出建立在白人男性中心主义的现代精神病学往往将个体情感及具身的需求与其所在社群和空间相割离,并因此在缺乏良好公共卫生条件且存在历史性系统压迫的南方有色人种社群内遭遇了巨大的问题。相反,疗愈正义的框架通过将正义引入心理领域并强调社群联结的方式令其更具包容性和批判性。它强调通过在个人生命经历、组织关系和更广泛的社会政治环境间建立联系,同时通过集体疗愈理念和活动,对组织和开展行动进行启发,改变组织内部文化,建立可持续的集体力量 (Pyles, 2018; Shaw et al., 2022)。

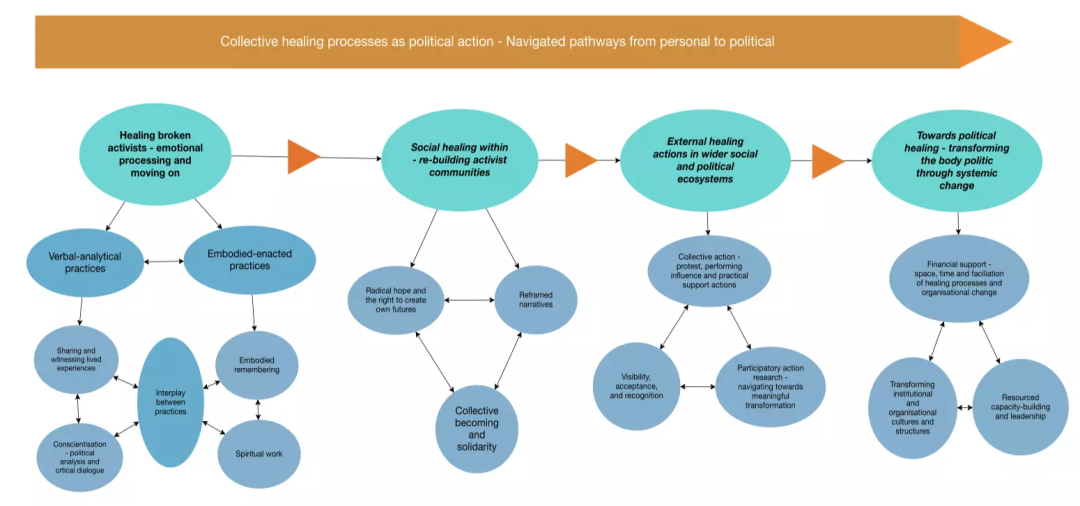

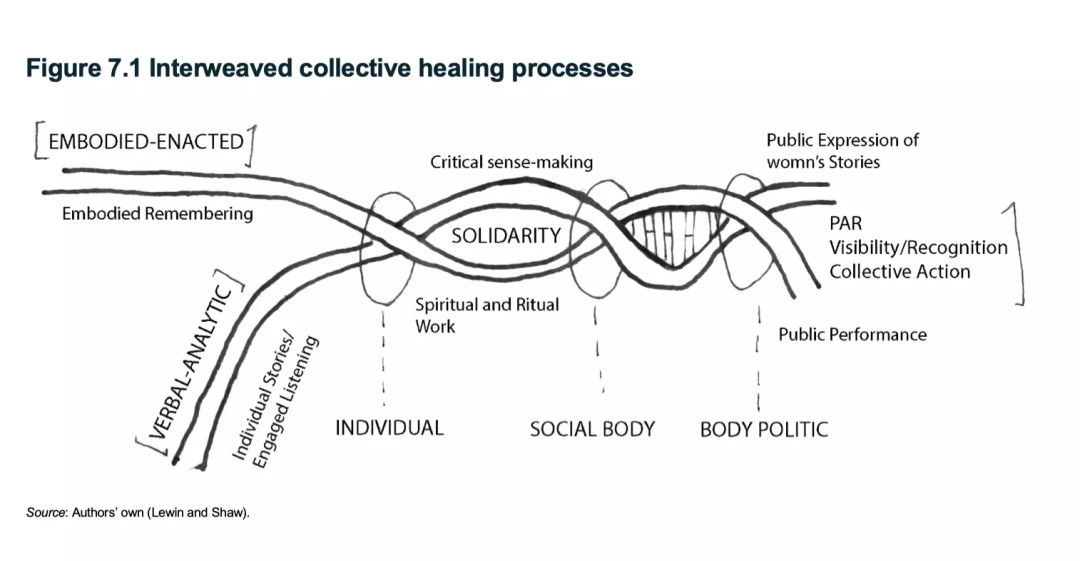

图为疗愈正义在非洲女权组织实践中的集体疗愈过程 (Shaw et al., 2022),有兴趣推荐阅读。关注到它受行动者自我可持续小贴士启发

疗愈正义的理念认为学会坦然与个体的情感共处并不是无力软弱的表现,而「健康」也并非仅有一个定义。相反,我们可以建立一种有结构适应力的集体、关注具体的人,思考我们是否可能拥抱自我、相互关怀,从而使情绪与压力转变为在个人和结构上产生积极变革的东西并让他人避免我们曾遭受过的伤害。

了解压力、愤怒、自责、创伤、倦怠与耗竭

这一节我们将首先尝试分析「压力」是如何产生和发展的,而这对于了解我们的状态至关重要。随后,我们将阐释愤怒和替代性创伤现象为何是人应对外部危机时的自然反应。最后,我们会对政治性抑郁与自责的现象做简单的讨论,说明泛化的术语和粗暴的社会与运动文化如何让活动者忽视了自我的情绪感知并感到自责。

示警、抵抗与耗竭

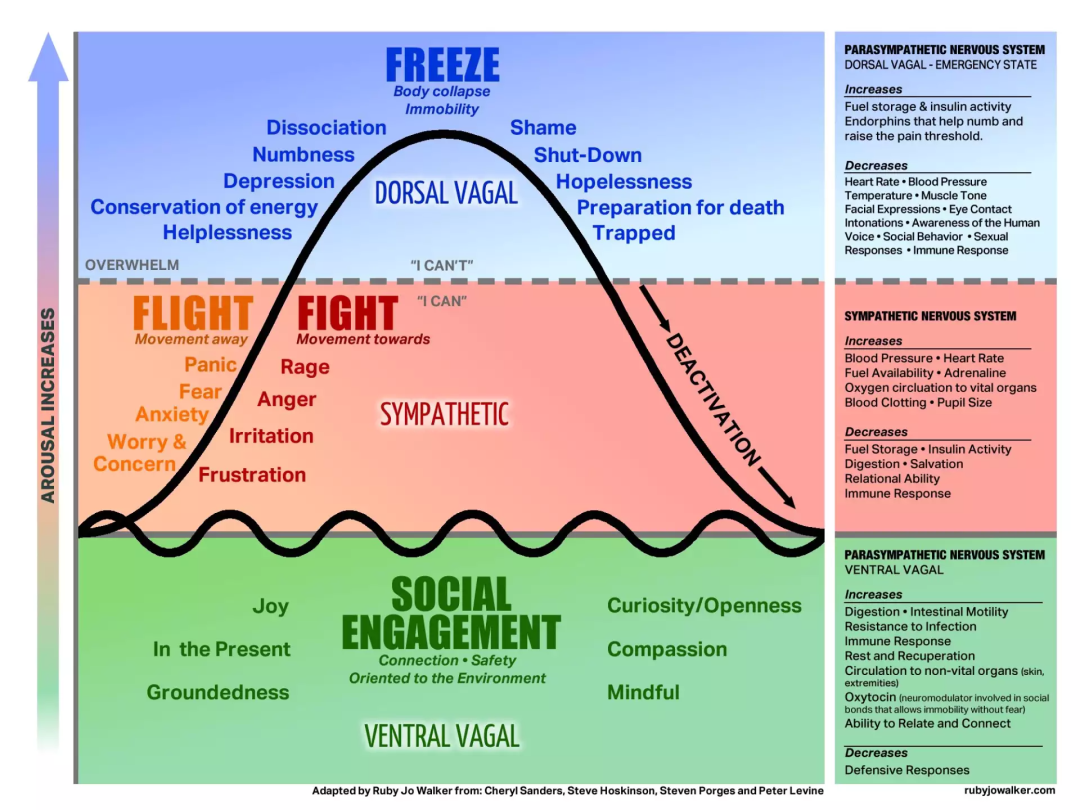

对于负面情绪与压力的预防和干预,我们要先区分造成它们的外部刺激(危机、对抗、暴力等);个人体验(压力、愤怒、焦虑、自责等);以及这些体验的影响(特别是在抑郁、倦怠和创伤后压力方面)。

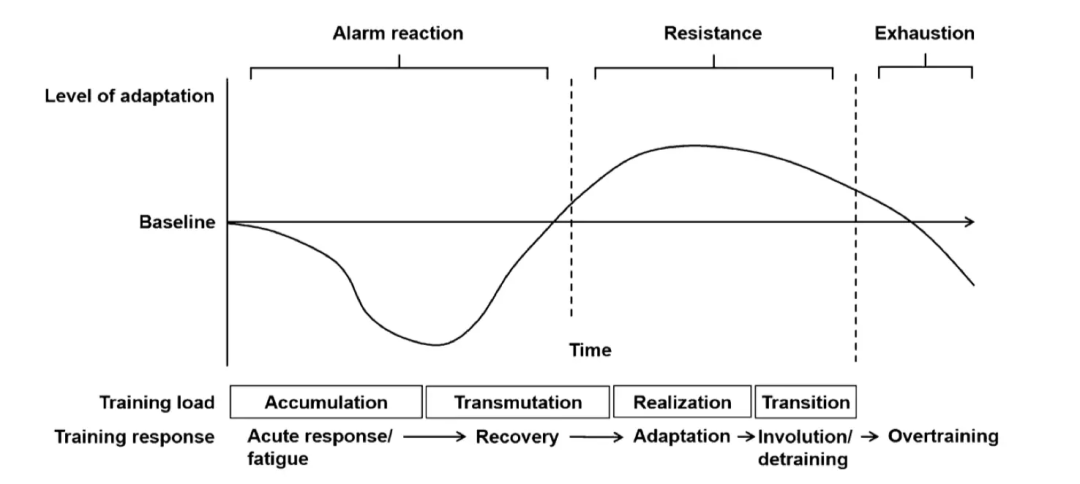

当外部刺激发生时,一般适应综合症理论 (General Adaptation Syndrome)提供了一个机械模型来理解压力。压力通常以三种方式发展:最初的焦虑示警反应 (alarm),试图应对的抵抗阶段 (resistance),以及能量耗尽导致疲劳的耗竭阶段(exhaustion)。一开始,紧张和兴奋导致肾上腺素分泌增加释放皮质醇、心率加速,可能导致一种欣快或陶醉,从而使我们集中注意应对、增加能量。这种能量可能导致人们试图不断活动而不留时间放松。「战斗或逃跑」(fight or flight) 的生理反应就发生在示警反应阶段。在「战斗或逃跑」反应中,愤怒的情绪促使我们能够有勇气去选择「战斗」,而非消极的逃避,让我们得以继续前进。

在经历了压力事件的最初冲击后,身体开始自我修复,释放较少的皮质醇。虽然身体进入了「抵抗阶段」,但它仍旧有一段时间处于高度警惕状态。如果压力被克服了,身体会继续自我修复,直到激素水平、心率和血压达到压力前状态。然而,有些压力情况会持续很长时间。如果压力源无法被解决,身体仍旧处于高度警戒状态,它最终会适应并学会如何在较高压力水平下生活。在这个阶段,身体会继续分泌压力激素,血压仍旧升高,试图对抗压力。如果抵抗阶段持续时间太长,没有休息来抵消压力的影响,就可能导致耗竭阶段的出现。

高度警戒之后有时会出现疲劳、抑郁、压力承受力下降等状态,因为在紧张的感觉结束之后,身体会在某个时间停止分泌肾上腺素。长期与压力作斗争会耗尽身体、情感和精神资源,以至于身体不再有力量对抗压力,可能导致放弃和绝望情绪。这个阶段的身体也会削弱免疫系统,使人易患压力相关的疾病。这三个阶段可能在我们的生活活动中不断重复,因此我们需要了解压力的迹象和阶段、觉察到我们何时接近耗竭的阶段并采取适当的措施补充能量。(Cunanan et al., 2018; Selye, 1950)

愤怒

愤怒的功能、性质、情感意义,以及它是否是一种积极情绪始终饱受争议。当外部环境刺激发生时,作为一种基本情绪,愤怒使得个体通过积极的行为来解决紧急的外部状况。愤怒可以作为对身体状况的反应出现,作为免受捕食者攻击的一种方式(在这个意义上,愤怒也是恐惧的一种可能后果)(Wilkowsky,2010)。有趣的是,一些通常与愤怒有关联想的情感或动机状态,如嫉妒、仇恨或对特定目标的追求,并不与愤怒的显示或主观体验伴随。换而言之,这些与愤怒相联系起来的负面的情感与情绪多是文化上建构的(Harrè, 1986)。

正因为愤怒是一种特殊的,被赋予文化意涵的情绪,我们需要正视与愤怒相关的规范性问题。对于抗争者们而言,发生社会事件的时候他们往往因为对压迫和社会不公的敏锐认识而感到愤怒。愤怒可能出自于自己或者自己在乎的人受到的不公正对待,也可能被本应具有同理心的人的冷漠激起。

在社会运动中,愤怒的抗争者们往往被指责愤怒会有损于抗争者们实现他们的抗争目的。我们可以把这样一种指控分为三种:

(1)抗争者的愤怒都是被别有用心的人煽动起来的;

(2)愤怒会干扰人的理性,让抗争者失去对于当前局势的清醒判断,做出错误的抉择。

(3)愤怒的抗争者会无差别地憎恨压迫群体内的所有个体,进而疏离原本可能同情抗争的潜在合作者。

对于这种指控的批判也可以分为三点:

第一种指控拒绝将抗争者视为一个能独立运用理性的人,它将一切与自己观点不同的人矮化为愚昧的,缺乏自主诉求的,将自己拔高为「理性的」、「明察的」。显然,抗争者并不缺乏理性能力,他们并不比对抗争冷嘲热讽的人更愚昧。而且,从社会运动的视角来看,纯粹由于煽动导致的愤怒是不可能长久的。一个群体普遍而持久的愤怒几乎总是由结构性的不公和持久的相对剥夺感带来的,即便存在个别「别有用心」之人,也不过是导火索罢了。

第二种指控则错误的认为愤怒完全是一种非理性的行为。但玛莎·努斯鲍姆就在《愤怒与宽恕》一书中指出,愤怒也是具有认识的真理性价值所在的。愤怒是人们认识某些特殊的不公的方式。一个简单的例子是,一个人发现前面有个人公然插队,他可能会感到愤怒,但如果他接下来发现插队的人是个残疾人,他的愤怒可能就会迅速消散了,因为他知道残疾人有权优先。所以愤怒是因为人们发现不公正的事情,而且这一不公应该是针对愤怒者或者愤怒者在乎的人。所以愤怒往往是对理性的一种提醒,它提醒人们有些对他们重要的人被不公正的伤害了。因而愤怒往往可以帮助愤怒者和其他注意到愤怒的人意识到社会不公的存在(努斯鲍姆, 2017)。

第三种指责则有些过于片面,愤怒虽然可能会排除潜在的合作者,但是它作为一种情绪纽带可以增强抗争者群体内部的凝聚力,很多时候这种凝聚力相比于取得压迫者群体的同情要有用得多。而且,即便不谈合作与团结,愤怒本身也是一种自尊和自重的表达。

还有一种对于「适得其反」质疑的整体性反驳,来自于Amia Srinivasan (2017)。她认为有些事情就其本身来说就是值得愤怒的,而那些「适得其反」论证的支持者则全部把愤怒的价值放到工具性价值上(对于某项宏观的社会运动有何助益),那么他们需要论证凭什么愤怒的工具性价值可以完全压倒愤怒的内在价值。因而愤怒是对于「值得愤怒的事」的正当的情感回应。而那些对别人正当的情感回应横加指责或者冷嘲热讽(事实上,这种方式本身也是一种愤怒和攻击性的表达)的人才是真正地分裂团结的人。如果以愤怒的工具性价值为理由禁止抗争者愤怒,Srinivasan认为那会导致一种二阶压迫:那些指责受压迫者正当的愤怒的人,创造了正当的情感回应和有效的抵抗策略之间虚假的二元对立,使得受压迫者被迫在正当的情感回应和有效的抵抗策略之间做出两难选择 (Srinivasan, 2017)。

事实上还有一种对于抵抗者的愤怒的质疑值得人们的认真对待。努斯鲍姆指出,持久的严重的愤怒和仇恨是压迫性的秩序给受压迫者带来的一种道德损害。它可能会让愤怒者陷入复仇的泥潭中不可自拔,它也可能影响愤怒者的人格,让ta们丧失信任和爱别人的能力。她认为复仇并不能带来正义的结果,它无法给已经造成的损失带来补偿 (Nussbaum, 2020)。因而她在《愤怒与宽恕》中支持一种转化型的愤怒,即有些愤怒是正当的,但它们最终也应该转化到对未来的建设上去 (努斯鲍姆, 2017)。但学者阿涅斯·卡拉尔甚至在《愤怒的哲学》一文中指出,不论未来的建设如何,愤怒都有其价值,因为它指向一个过去的事实,即不正义已经发生了。而无论未来如何补偿不正义的受害者,都无法磨灭这一事实。愤怒是把握这一事实的方式。不过需要注意的是,我们在愤怒的情绪中也可能以「软弱」、「怯懦」去指责那些我们身边因为种种原因无法全身心投入其中的人,而带给ta们压力和伤害。因此在表达愤怒的同时或许可以使用不那么具有攻击性的方式(尤其是对于那些和我们站在一起的人),并尽可能鼓励继续坚持的热情和勇气。

总的来说,愤怒是抗争者们面对不公的时候正当的情感回应,更是鼓舞人们团结和坚持的情感力量。抗争者不必为自己的愤怒自责。而那些对愤怒的抗争者横加指责甚至把他们排除到运动之外的人,他们的冷静则未免有「站着说话不腰疼」的嫌疑。然而,愤怒确实也会耗尽人的心力,让人筋疲力尽,甚至让人变得盲目。因此,抗争者也需要关注自我的心理调适,维护好自己的身体和心理健康。愤怒不是坏事,但健康也非常重要。

替代性创伤与同情心疲劳

系统性的压迫本身就是一种创伤。

(Wineman, 2003)

作为一个被剥夺权利的种族/族裔/性别/阶级/性取向的成员,或者作为一个动辄面对压倒性的成人权力系统的儿童,每天被「你作为一个人在更大的计划中并不重要」的信息轰炸。这些信息是通过暴力和粗暴的行为传达的,例如性暴力和性少数的攻击;它们体现在物质条件上,例如严重的贫困;它们也被编码在无数的平凡事件中,而这些事件对主导群体来说是看不见的。这些信息的总体可能成为长期的创伤,以至于它们在被压迫者中反复造成侵犯和无力的体验。

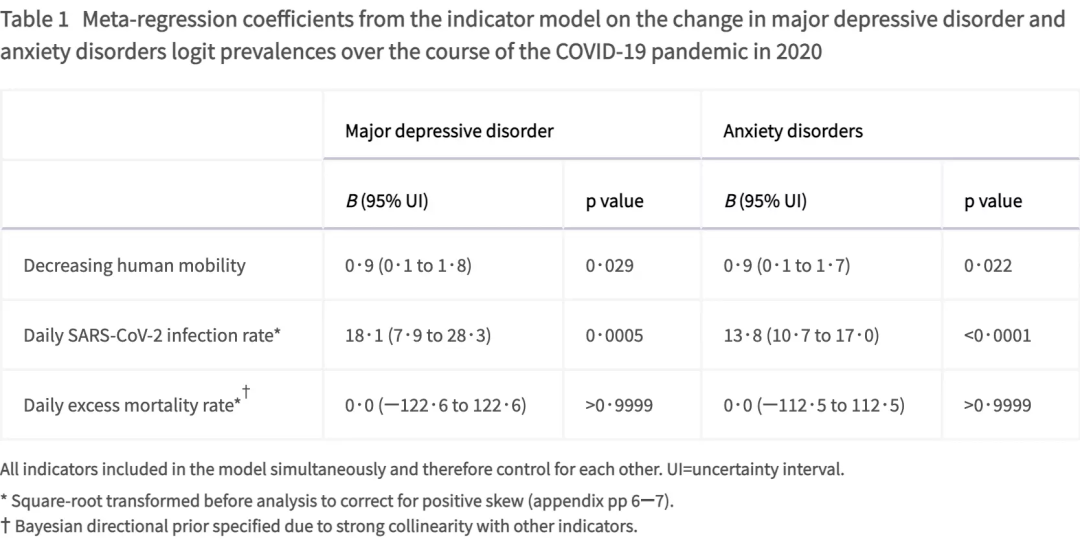

新冠爆发期以来的公共卫生政策,特别是静默和隔离,与创伤后应激症状、焦虑症、抑郁症的增加有显著关系 (Cunanan et al., 2018; Ramiz et al., 2021; Santomauro et al., 2021)。根据柳叶刀的一篇综述,受到新冠的影响,2020年度的全球抑郁症患病率预估增加了27.6%,达到2.46(2.12-2.85)亿人。(Santomauro et al., 2021)

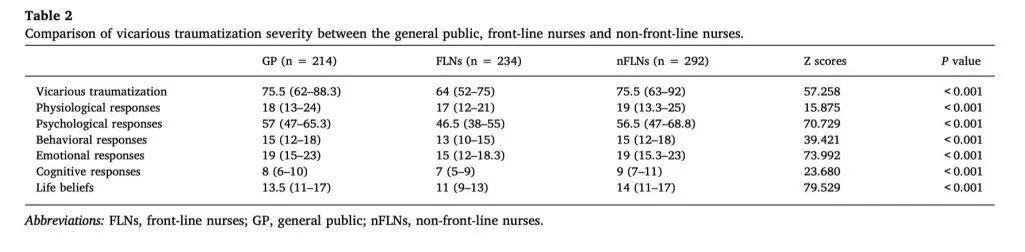

事实上情绪问题并不限于患病群体与医护人员身上。由于人员流动性的减少和互联网的过度使用,公众也因为不断检查社交媒体,目睹社会暴力和压迫而信息过载产生类似替代性创伤 (vicarious traumatization)、同情心疲劳 (compassion fatigue)和其它情绪状况的症状(Li et al., 2020; Liu & Liu, 2020)。根据新冠爆发期间对一线医护人员、普通公众和非一线医护人员的调查, 普通公众和非一线护士的替代性创伤量表的得分, 包括生理和心理反应的得分, 甚至高于一线护士。这些替代性症状可能包括回避和麻木、噩梦和躯体症状。这些因经历、了解或目睹暴力而产生的创伤体验,是一种与他人的痛苦相联结的感觉。

*需要注意的是,大众日常使用的「创伤」概念和精神医学中的「创伤」是有区别的。在精神医学中,「创伤」具有较为严格的定义,需要是具有极端威胁性或恐怖性质的事件。将「创伤」的概念泛化,具有两方面的风险:一方面是使得那些真正遭受或亲眼目睹致命殴打、酷刑、强奸、火灾等恶性事件,或者获悉自己非常亲密的亲人或朋友遭遇车祸、自杀、严重虐待等暴力或意外经历的人不被重视——如果大家人人都有「创伤」,那么那些真正遭遇创伤的人就没那么容易获得关照、取得有效帮助了。如创伤研究专家、《身体从未忘记》一书的作者 Bessel van der Kolk 所说:「Part of taking trauma seriously is not seeing it where it is not present. (不在创伤没有出现的地方看到它是严肃对待创伤的一部分,)」 (Williams, 2021);另一方面是对压力或应激事件不必要的病理化和医疗化。人们经历糟糕的应激事件或者生活与政治压力时,出现焦虑、难过、愤怒、沮丧、无力等情绪是正常的反应,并不代表这些人遭受了「创伤」,更不代表这些人患上了「创伤后应激障碍」 (PTSD) 或者「得病」了,人们不需要借用「创伤」或「PTSD」的医学话语来作为武器,也理应可以理直气壮地表达脆弱或者反对压迫或不公。

尽管如此,相当多一部分人在日常使用「创伤」概念时,期待达到的目的并不是将正常情绪异常化、症状化或去严肃化,而是希望能让他人把目光放到问题的外在来源而非问题导致的个体症状上。鉴于本文着重讨论「政治性抑郁」等具有浓厚社会性根源的情绪困扰,我们对这一用法表示理解,并也在本文中偶尔使用「创伤」一词。

对于社会议题较为敏感的人群来说,外部和内部的压力、不足的社会支持、糟糕的界限感、对他人的责任感和对自身需要的忽视都在加剧个体的脆弱性。而社群对这点的忽略往往使人们疲于奔命、理想破灭和健康不佳,并最终延缓议程。

政治性抑郁与自责

针对关心社会议题的人,常常会出现一种如下的论调——「我 / 你已经很有特权了,凭什么拿政治性抑郁、习得性无助之类的当作逃避的借口?」「减少看相关新闻、政治性抑郁是不是一种软弱 / 自欺的表现?」「一切都烂透了,完蛋了,感觉自己真没用」等。

这样的说法忽视了我们的情绪感受与表达的合理性。当我们想到「政治性抑郁、减少看相关新闻是不是一种软弱 / 自欺的表现」时,「政治性抑郁」这个词本身作为一个泛化性术语,模糊和扁平化了个人承受的真实痛苦。我们可能因为某些事情愤怒而精力耗竭,并因为替代性创伤和同情心疲劳而需要休息。这不能被「政治性抑郁」一个词简单概括。当我们因为自己的脆弱而认为自己软弱的时候,我们又陷入了「理性」的陷阱。这种理性实际上往往是强调坚韧、含蓄而忽视情感表达的社会文化和推崇对抗的阳刚文化的产物。

这种对感受的扁平化往往让活动者忽视或贬低了自我的需要。有时,我们试图通过承担更多「社会责任」甚至消除生活中的非工作元素的方式扼制这些必要的自我需求。这样一系列的压制切断了那些帮助我们与工作带来的磨损相平衡的滋养活动的联系,掩盖了关键的内在情绪与身体警告,从而使我们陷入长期过劳的不平衡状态,最终陷入「政治性抑郁」的状态中,感到有心无力并不断自责。此外,很多参与者本身的生命经历存在创伤时,两种情况会纠缠在一起,使问题更加严重(在一些身份上拥有特权与有被压迫和替代性创伤经历并不冲突。况且,身处我们所在的社会环境本身,或许就已经是一种广义的创伤)。个体的生命经历、应对习惯和需要的不同,每个人面对压力情况的体验和承受能力上的差异应当被理解。忽视自己的情绪是一种自我伤害。

因此,需要被挑战的是现有的社会和运动文化,而不是个体和自我心理。一个承认情绪、相互关怀的文化和关系应当允许我们互相提供情感支持、有意识地制定和实施一个预防倦怠的计划,从而有效地减少压力崩溃。我们需要意识到,复元本身就是一种行动,它是让其它行动,无论是个人发展还是社会运动都更为可持续的行动。

应对压力和负面情绪的策略与技巧

——我现在感觉很不好,怎么办?

这一节会提供一些可供实践的策略和技巧,分为个人层面和组织 / 社群层面的实践。根据荟萃分析,同时关注个人和组织的干预措施对调整情绪具有最持久的效果 (Awa et al., 2010)。此外我们建议将语言-互动-分析的实践(例如故事工作和批判性对话 / 政治分析)与体现行动的实践(例如集体的节奏或身体活动和精神或呼吸工作)编织在一起进行 (Shaw et al., 2022)。

个体性策略与技巧

缓慢呼吸

当我们感到急性的压力与焦虑时,我们的呼吸节奏可能变得急促或不规律;而这样的呼吸节奏又会反过来进一步增加我们的焦虑水平。因此,调整呼吸是我们应对急性压力的重要举措;此外,调整呼吸也能让我们重新获得一定的掌控感——也许我们没办法控制外在的某件事,但我们至少能控制自己的呼吸节奏。

调整呼吸节奏时,有以下重点:

- 观察自己当前的呼吸状况。只有当我们把注意力集中在自己的呼吸上时,我们才可能意识到自己当前是否呼吸得过快了;而且观察呼吸也能将我们的注意力暂时从压力事件上调走。

- 缓慢地吸气,然后停留几秒钟,然后再缓慢地呼气。比如说,可以使用4-7-8呼吸法:使用4秒钟来吸气,然后等7秒钟,接着再用8秒钟呼气,如此往复。不过具体的秒数并不重要,最重要的是你做得足够舒缓和放松,寻找到属于你自己的合适的节奏。

- 尽量呼吸得深一些,使得自己在呼吸时腹部也会出现相应起伏。

- 缓慢呼吸的方法用途广泛:我们既可以用它应对急性压力,也可以在每天腾出时间来专门进行呼吸放松,还可以日常时不时观察一下自己的呼吸状况然后及时调整。

自我观察

我们在面对令人情绪糟糕的事件或者经历巨大的压力时,脑子里会涌现许多想法,内心会体验许多情绪,身体也会出现许多感受。然而,在这个时候,我们的注意力往往是聚焦在事件或压力源上的,而自己的情绪、感受和想法却受到了不同程度的忽略。如果我们能暂停下来,不带评判地观察自己当前的情绪、感受和想法,将有助于我们减轻压力、变得放松,以便在接下来更有效地处理遇到的状况、继续关注事件本身。

在进行自我观察时,有以下重点:

1/ 观察情绪:我当前有哪些情绪感受?担忧、愤怒、悲伤、无力、失望、羞耻,或愧疚?这些情绪感受的强度又如何?比如非常愤怒,有些担忧,相当无力?人们在面对压力事件时,往往会出现各种各样的不同程度的情绪,这些情绪复杂地交织在一起,让我们更加难受。而如果我们开始一个一个梳理这些情绪,对自己的情绪状态觉察得更加清楚,既会让我们感觉更好一些,也有助于我们减少情绪对我们的束缚。需要注意的是,截然相反的情绪是完全可能同时出现的,例如面对政府的某项政策(取消封控),我们可能既感到开心(人们获得了更多自由),同时又感到难过(一些老年人和基础疾病患者成为了必然的牺牲品);再比如看到「大白」讨薪,我们可能既对ta们感到怜悯,又为ta们之前帮助政府封控的行为感到生气。理清这些复杂的可能相互冲突的情绪,是自我观察的重要任务。

2/ 观察想法:当各种想法在脑子里一团乱麻时,我们也会变得更加茫然和不知所措;理清自己的想法,并理解到这些想法和自己的情绪之间的关联,将帮助我们的思维变得更加清晰明了,也会有助于我们调节自己的情绪。同情绪一样,我们也常常会出现矛盾和冲突的想法,例如当听说朋友做出某个选择时,我们脑子里可能既有支持ta这个决定的想法,又有反对ta这个决定的想法。一个一个地观察和梳理自己的想法,对于看似矛盾的想法,也都进行觉察和理解,是很重要的——让矛盾进入我们的意识层面,远远比将矛盾隐藏在无意识中来对我们造成羁绊要好得多。此外,我们可能会担心我们具有某些想法,例如害怕自己存在的某些自私想法、暴力幻想、厌女观点等等,为避免感到羞耻或惭愧而努力尝试「说服」自己「相信」自己其实没有这样的想法——遗憾的是,这样做往往适得其反,这些想法仍然会以我们意识不到的方式对我们的情绪和行为产生影响。处理它们的最好方式,是对自己坦诚,先承认、接纳和理解自己存在这样的想法(这正是心理学上强调的「不加评判地观察自己」),然后再去进行改变的尝试——就好比说,一个政府需要先承认了自己政策的过错和不足,才有可能去改善它们,而一个劲的否认或压制则并不能帮助政府改变。

3/ 理解情绪与想法之间的相互关联:情绪和想法是相互伴随和影响的——我们的情绪可能诱使我们倾向于某些观点,而我们的想法又会反过来诱发或加重我们的情绪。比如说,当我们对一个人感到厌恶或者生气时,我们可能就更容易认为ta说的话是错误的;而另一方面,当我们认为某个状况没有改变的可能性时,我们也会自然感受到难过和绝望的情绪。情绪和想法可能以非常复杂的方式影响着我们:比如说,我们可能为自己厌恶的某个人遭遇霉运而感到高兴,认为ta总算罪有应得了;然后又会担忧自己是否应该这样幸灾乐祸,甚至出现羞耻的感受;我们甚至还可能同时也感到难过,对ta报以怜悯,认为哪怕ta有错也罪不至此;接着我们想起ta曾经对我们做的一件恶劣的事情,又开始对ta感到生气。如果不去观察情绪与想法、不去理解它们之间的关系,那么这些复杂的感受和冲突将使得我们难受和不知所措。

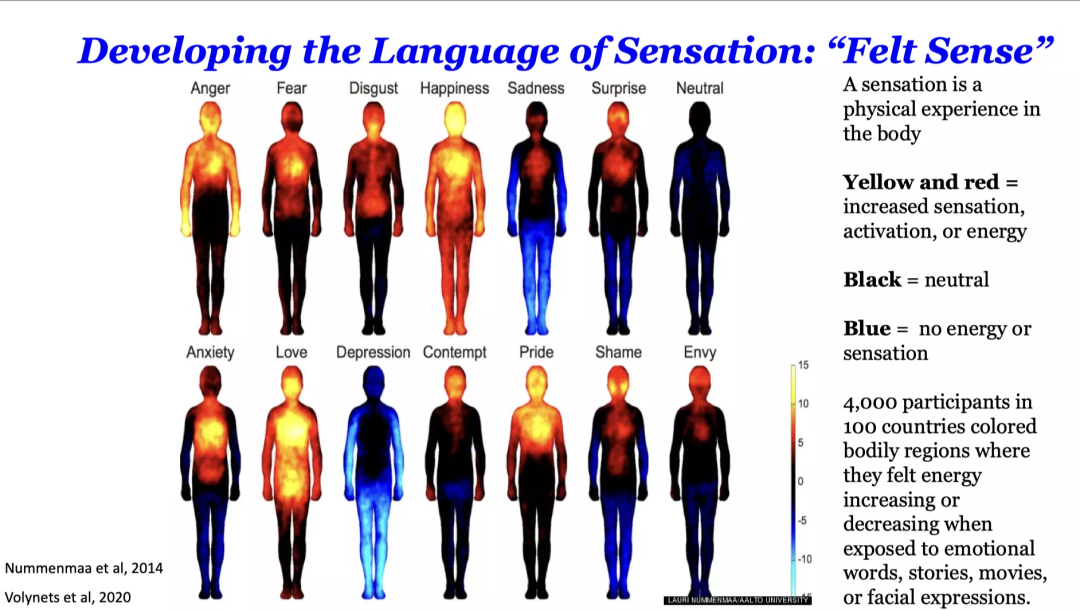

4/ 观察身体感受:人们的身体感受也是与情绪、想法相互关联、相互影响的。在遇到压力时,我们可能感觉肌肉紧绷、喘不过气、头晕头痛、心跳加快等;而这些难受的身体感受,又会让我们更加焦躁、紧张或难过,会让我们的想法变得更加灾难化。如果我们暂停下来,开始观察自己身体上各个部位的感受,观察自己所感到的不适,将有助于我们不再无意识地被这些身体感受影响情绪,也将使得我们能对这些躯体上的不适更加耐受。

5/ 观察周围环境:自我与环境是密切关联的,自己身处的环境中的某些事物也可能给我们带来影响。因此,我们也可以将注意力放在身边的环境和事物上:室内的温度是否舒适,会不会过热或过冷?是否存在悦耳的音乐或嘈杂的噪音?是否飘来诱人的香气或弥漫着难闻的气味?自己眼前是美丽的花儿、葱郁的树木,还是自己养的可爱的小猫,或者是自己不喜欢的颜色?有时候,当我们突然发现自己的环境存在过高的温度或者烦人的噪声时,我们可能会恍然大悟——原来自己的一部分焦躁情绪其实是来源于它们的;而如果我们将注意力放在环境中自己喜欢的事物上一阵子时,也能帮助我们暂时转移注意力和放松,以便我们之后更加高效地行事。

6/ 同缓慢呼吸一样,自我观察也可以在多种不同的情况下使用,无论是应对急性压力,还是作为日常固定程序。

人际支持

对于作为社会性动物的人类而言,良好的、支持性的人际关系对心理健康是至关重要的。向朋友进行倾诉、获取伙伴的理解与支持,能让我们的烦恼得到释放;和朋友一起交流、运动、吃饭、娱乐,能让我们心情更加舒畅;与志同道合的人一起做有意义的事情,能让我们感受到自己的价值;倾听ta人的困境并给予理解和帮助,能让我们知道并不是只有自己在遭受折磨、自己并不孤单。很多抑郁、焦虑的人不敢去寻求ta人的帮助,或者对人际活动的兴趣在慢慢减弱,而这反过来又会加重ta们的抑郁和焦虑,形成恶性循环。让这样的恶性循环转变为良性循环的重要方式,就是开始尝试在自己的生活中一点一点增加人际互动的元素,无论是周末和朋友一起去爬山,还是线上和朋友一起听歌,或者是和朋友一起参与社会运动的实践。此外,加入具有共同志向或爱好的群体,和成员一起交流、做事,一起改变社会,不但能让我们认识更多的志趣相投的伙伴,也能帮助我们实践自己的志向与爱好。

增加活动

抑郁的人最常见的现象之一就是对各种活动都逐渐丧失兴趣,而缺乏愉悦有趣有价值感的体验又会反过来维持或加重ta们的抑郁,导致恶性循环。而增加自己生活中的各类活动体验,则是最有效的改善抑郁心情的方法之一 (Cuijpers et al., 2006; Mazzucchelli et al., 2009, 2010)。每个人都有适合自己的、帮助自己改善心情的活动,例如:

- 打球、跑步、爬山、散步等运动;

- 做一顿健康美味的饭菜,打扫和整理屋子;

- 听音乐、画画、写作、跳舞;

- 逛博物馆、水族馆、动物园、展览等;

- 看喜欢的电影、电视剧;

- 参与社会行动,为有需要的人提供帮助和支持。

更多例子可以参见 https://medicine.umich.edu/sites/default/files/content/downloads/Behavioral-Activation-for-Depression.pdf 的 5.20-5.21 页(整个文档也都值得一看,因为抑郁的人在增加活动时可能会遇到一些困难,而文档中则介绍了应对这些困难的方法)。

特别地,如果是和恋人、朋友、同道一起参与活动,那么我们将还能同时享受到人际关系带来的好处——还记得我们在上一点中强调的吗?人际关系对于心理健康来说是极其重要的。

调整睡眠

当人们遇到情绪问题或者压力时,睡眠往往是首先受到影响的;而糟糕的睡眠质量,又可能反过来使得情绪进一步恶化——昏昏沉沉的状态可能使得我们一整天的生活、学习、工作都受到影响。关于解决失眠问题的技巧,可以参考:原来你也可以告别失眠的烦恼。

描述或书写自己的糟糕经历,以及伴随的情绪和想法

正如前面的「自我观察」小节所述,我们对自己的情绪、想法、身体感受加以观察和理解,将有助于我们心情的修复。在过去,我们可能有过一些很糟糕的经历甚至是创伤,而我们当时没有机会去观察和探索这些经历带给自己的情绪和想法——但是这些情绪和想法仍然存在和潜藏着,并且因为没有得到理解或修复,而给我们心情和行为造成着持续的影响。

如果我们能用讲述或书写的方式带领自己重新回忆那段经历、再次暴露在那段经历下——这必定是一个充斥着痛苦(但同时也值得)的过程——并且说出或者写下那段经历带给自己的各种复杂的情绪和想法,那么我们将能更好地梳理那段经历,更好地理解它带给自己的变化,使得它对我们的影响从暗处走向意识层面。相应地,我们也将能够在这个过程中逐渐修复那段经历带给我们的创痛和负面影响。

需要注意的是,如果你经历了创伤,那么重新回忆创伤经历可能带给你非常痛苦的体验。在这个过程中,有亲人、朋友等在场能提供安慰和支持的话,将有助于你更容易地再次暴露在这段经历下;同时,前面介绍的缓慢呼吸或其它的放松性技巧也可以用上,来帮助你缓解这个过程的压力。如果实在感觉太过困难,那么你可能需要寻求专业心理咨询师的帮助。

接纳自己和ta人的局限性,并在此基础上努力促成改变和进步

正如前面「自我观察」小节所言,承认、接纳和理解存在的缺陷与不足,是真正改变它们的第一步——而且这个结论并不仅仅针对我们自己,也针对我们的朋友和同志(不可对话的敌人除外)。当我们能够承认和接纳自己的缺点时,我们将能变得对自己更加坦诚,也就不会自我欺骗,而是能更加用心地去寻找和实践让自己变得更好的方法;当我们对朋友的缺点加以理解和共情时,朋友将能感受到更多的谈论这个话题的安全感,在此基础上,我们将能够帮助ta进行改变的尝试。而如果我们过度自责,我们将可能陷入抑郁和绝望的情绪不可自拔或者开始自我欺骗认为自己并不存在问题,反而影响我们的进步;如果我们太过指责朋友,那么朋友可能感觉自己受到伤害(俗称的「PUA」)或者变得愤怒,这会阻碍ta进行良好的改变或接受我们的建议。

需要特别指出的是,「接纳」绝不是「纵容」。当我们接纳一件事情的时候,意味着我们承认当前存在的现实状况,承认我们没办法随心所欲马上把现实改造成我们希望的样子,承认人的改变、进步和成长是需要时间的,承认理解和共情性的态度相比指责和惩罚性的态度(许多中国式家长往往更倾向于后一种态度)能更好地帮助自己和朋友成长,但这不意味着我们否认改变的必要性。接纳现状,是为了更有效地促成改变。如果一个人只有「接纳」,但没有任何「改变」的努力或尝试,那么ta其实是在将「接纳」作为合理化自己不良行为的借口。同样地,当我们对朋友表达理解和包容(从而获取ta的信任)时,我们也应该看到ta渴望改变的一面,并且在这个方向上给予ta鼓励、帮助和促进。

认知重构

我们的认知往往具有偏向,有时候可以尝试转换视角。

根据对行动者耗竭现象的调研,长期的行动主义通常植根于对自己的行动主义的广泛认知,认为它能改善生活,而不是强调它的挑战性。「专注于ta们的激情可能是最重要的」 (Maslach & Gomes, 2006)。

可以尝试:

« 挑战「应该」和「必须」的说法

这种陈述是不可协商的、强硬的,会让人产生怀疑和恐惧的感觉。「我应该吃的健康」、「我必须一小时内完成这项工作」…过多的「应该」和「必须」剥夺了我们的选择感、自由和自主权。为了摆脱「应该」和「必须」的舒服,我们可以理清或写下我们当天认为不可协商的任务,考虑它的现实性,适当调整并将它转换为「我的目标是」,确保你在当天做你想做的事情,而不是以「应该」或「必须」为由做事。

« 避免「全有或全无」的思维 (All-or-Nothing Thinking)

「全有或全无」是一种二元思维,倾向于将事务认知为正确或错误、可能或不可能,它并不总是准确反映我们复杂的现实,并且影响我们解释和回应世界的方式,它通常与消极思维、焦虑和情绪低落有关。比如:「如果我不在考试中得A,我就是个失败者」、「如果我长得像xx一样,我就会爱我的身体」、「我无法完成所有的事情,我什么都不会做」。应对它,我们可以尝试「是,并且」,拓宽二元思维,比如「是的,我面对了困难和糟糕的事情,这周我也经历了美好的时刻」,还可以尝试观察自己的思维模式,寻找包含极端词语(「总是」、「永远」)的想法,以及用两极化、悲观的观点描绘的心理叙述。

« 将失败重塑为新的机会

« 对自己保有同情心

« 专注于现在和可实现的目标上

设置界限

不停的刷新社交媒体和全天候的为他人提供支持容易引发替代性创伤和情绪耗竭(Liu & Liu, 2020)。我们需要明确自己的极限,有意识地建立个人边界。可以尝试考虑自己觉得安全的界限标准、自己的「可使用水平」,并设置留给自己的不受干扰的时间段。专注时,人的压力会减小,我们也可以选择多发挥自己的专业,适当地把无法处理的情况转手给他人。当我们失去对内部资源的掌握时,也无法将自己的最佳状态提供给重要的人和(高, 2021)。

将复元的过程赋予价值

将复元的过程赋予价值同样是一种方法,在一段对社会工作者的访谈中提到:

将正在进行的从暴力中愈合的过程政治化,意味着我可以将我的这部分身份视为一种资产,而不是我组织工作的障碍。我觉得这增加了我作为一名社区工作者所能提供的东西,我主要是为那些与街头打交道并从事性工作作为一种生存手段的妇女工作。我还觉得我更有能力帮助弥合一方面致力于反对性别暴力的活动家和组织与另一方面其他反资本主义和反种族主义团体之间的差距。

(Plyler, 2006)

反思自己应对压迫的个人经历

反思你自己应对压迫的个人经历,无论你自己的压迫可能是你的性别认同、种族 / 民族、政治倾向、能力或性取向的结果,还是周围世界的压迫,这对于自我反思和自我理解都有帮助。你在什么地方感到痛苦,或围绕着这个问题的挥之不去的伤害?它是如何影响你的思维的?你应对压迫的经历在哪些方面影响了你的工作?记录下来,想到什么就说什么,并与个人或团体分享。(Pyles, 2018)

心理咨询与就医

如果负面情绪已经严重影响到生活、工作或学习了,需要考虑寻找心理咨询师或前往精神科就医。

目前的本土心理咨询市场鱼龙混杂,而就医需要面对的情况也比较复杂,这里提供一些资源供大家了解心理咨询和精神科、做一些功课和准备。即使走进咨询室和医院,我们仍旧可以将自己作为疗愈过程的主动参与者而不是一个与环境隔绝的疾病患者。

其它资源和技巧

(与前面提到的策略和技巧可能会有所重叠)

1/ 心理自助互助急救包:

当我们或我们的朋友遇到急性压力或心理危机时,除了使用本文提到的策略与技巧外,也可以参考以下链接:

2/ STOP

面对急性的压力和焦虑,我们可以尝试使用STOP的技巧:

S (Stop):暂停正在做的事情,用「停!」一词来打断自己忧虑的思绪;

T (Take a Breath):观察自己的呼吸状况,进行缓慢的腹式深呼吸;

O (Observe):观察自己当前存在的想法、情绪和身体感受;

P (Proceed Mindfully):保持对自我的觉察,然后继续行事,一件小事一件小事地思考和聚焦,一小步一小步地应对当前的状况。

3/ 着陆 (Grounding):

如果被痛苦的情感淹没,你需要一种方法从这种情感中脱离出来,这样你才能重新控制自己的感受。着陆可以把你「锚定」在当前和现实中。

着陆技术可以在任何时间、任何场合、任何地点使用,不需要别的人知道。

当你面对激发物、被激怒、分离体验、有用成瘾品的渴求或任何让你的情感痛苦评分超过6(0-10的评分)的时候,就应该使用着陆技术。着陆可以让你和这些负性感受保持一种健康的距离。

要保持睁着眼睛,环视房间,并打开灯,始终与当下保持链接。

在着陆前后对情绪进行评分,以判断它是否发挥作用。在着陆前对你的情感水平进行评分(0-10, 10表示极度痛苦),着陆后再次进行评分。看看评分有没有下降?

不要谈论负性情绪或者书写负性情绪,你要和负性感觉分离,不要和它们有联系。

保持中立—避免去判断「好」或者「坏」。例如,不要说「墙是蓝色的,我不喜欢蓝色因为它会让我想起抑郁」,而只是简单地说「墙是蓝色的」然后就继续下一步。

关注当前,而不是过去或者将来。

注意着陆技术与放松训练是不同的。着陆是更加主动、关注分散注意的策略,目的是帮助应对极度负性的感受,目前认为对于创伤后应激障碍它比放松训练更加有效。

三种着陆方式:

下面描述三种主要的着陆方式——精神的、躯体的和抚慰性的着陆。「精神的」表示你的思想;「躯体的」表示关注你的感觉(如触摸、聆听);「抚慰性的」表示以一种非常宽厚温和的方式对自己说话。你会发觉某一种方式对你更有用,也可能所有方式对你都很有帮助。

(1) 精神性着陆

« 详细描述你周围的环境,运用你所有的感官。例如:「墙是白色的,有5个紫色的椅子;靠着墙有一个木制的书架……」描述物体、声音、质地、颜色、气味、形状、数目和温度。你可以在任何地方做这些,例如在地铁上:「我在地铁上,我很快就会看到河了,那些是窗子,这是长椅,这个金属杆是银色的,地铁的地图有四种颜色。」

« 和自己做一个「分类」游戏:试着想一下「狗的种类」「爵士音乐家」「南字开头的城市」「汽车型号」「电视节目」「作家」「运动类型」「歌曲」「城市」等。

« 做一个年龄进展游戏:如果你退行到一个小的年龄(例如8岁),你可以慢慢地增加年龄,如(我现在9岁,我现在10岁,我现在11岁等)一直到你现在的年龄。

« 非常详细地记述你的日常活动:例如,描写你做一顿饭,(例如:「首先我削掉土豆皮,把它切成4块,接下来把水煮开,然后用牛至、萝卜、大蒜和橄榄油做一份腌泡汁……」)

« 想象:发挥想象—穿上溜冰鞋滑行,远离你的痛苦;把电视换到一个节目更好的频道;想象在你和痛苦之间有一堵墙。

« 做一个安全性陈述 : 「我的名字叫_________;我现在很安全;我身处当前,而不是过去;我目前在____________(地点),今天的日期是___________」

« 阅读一些资料,然后逐字念给自己。或者倒着念一个一个的字,这样你就关注在字本身而不是句子的意思。

« 运用幽默:想一件有趣的事来帮你走出自己当前的心境。

« 数数字数到10或者读英文字母,非……常……非……常……慢地

(2) 躯体性着陆

« 让凉水或温水从手上流过

« 用最大力气抓紧椅子

« 触摸你周围不同的物体:一支钢笔、一把钥匙、你的衣服、桌子、墙。注意质地、颜色、材料、重量、温度;比较一下你触摸的物体:是不是一个比较冷?比较轻?

« 把脚跟紧紧地扎在地板上——将双脚跟完全地「着陆」!在你这么做的时候注意脚后跟的紧绷感,提醒自己你和大地是紧紧连接在一起的。

« 在口袋里带一个着陆用的物品——找一件你在被激发的时候可以触摸的小东西(小石头、小泥块、戒指、一块布或毛线)

« 上下跳动

« 关注自己的身体:坐在椅子上的重量;在袜子中晃动你的脚趾;你的背靠在椅子上的感觉。你和周围的世界是保持着联系的。

« 伸展:尽可能地伸开你的手指、双臂、双腿;环绕晃动你的头。

« 握紧和放松拳头

« 慢走,关注每一步,走每一步的时候说出「左」和「右」。

« 关注呼吸,关注每次吸气和呼气。在每次吸气时都对自己重复说一个令人愉快的词(例如:喜欢的颜色,或抚慰性的词,如「安全」「舒适」)。

(3) 抚慰性着陆

« 说非常宽厚温和的话,就好像你正在和一个很小的孩子说话——例如「你是一个好人,正在经历困难的时刻,你是能够挺过去的。」

« 想喜欢的东西:想想你喜欢的颜色、动物、季节、食物、电视节目。

« 想象你关心的人(例如你的孩子),看看他们的照片。

« 回忆鼓舞人心的歌、引言或诗歌:那些让你感觉好一些的句子(如:匿名戒酒会的「平安祈祷」 。)

« 回忆一个安全的地方:描述一个你感觉特别令人舒适的地方(可能是海滩或山上,或者喜欢的房间);关注那个地方的所有事物——声音、颜色、形状、物件、质地。

« 复述一句话:「我能够应付这些」,「这种感觉会过去的」。

« 安全地犒劳一下自己,例如一份甜点、一顿可口的晚餐、一个热水澡。

« 想一件你期望下周发生的事——可能是和朋友一起去看电影或远足。

# 如果着陆没有作用会怎么样?

着陆技术是有效的,但是和其他技术一样,你需要去练习才能让它发挥最大效果。下面是能够帮助你让它对你起作用的一些建议。

« 尽可能多地练习,即使在你并不需要的时候也要练习,这样你就会从心里理解这一技术。

« 练习提高速度:加快你关注外部世界的速度。

« 试着进行长时间的着陆(20-30分钟):并且一遍一遍地重复。

« 试着注意一下你最喜欢哪种方法——躯体的、精神的还是抚慰性的?或者哪种组合?

« 建立适合你自己的着陆方法:所有你自己建立的方法可能都比你现在阅读到得更好,因为那是你自己的。

« 在出现负性情绪循环的早期就开始着陆技术:在你刚刚有使用毒品的渴求,或刚刚出现闪回的时候就开始运用着陆,在你的愤怒失去控制之前就要用。

« 做一个索引卡片:在卡片上列出你最喜欢的着陆方法,以及使用多长时间。

« 着陆时让别人帮助你:把着陆技术教给朋友或家人,这样当你对情绪失去控制时他们可以指导你使用着陆。

« 进一步的准备:确定在家中、车上或者工作场所能够保存着陆技术资料及提醒你进行着陆练习的地方。

« 录制一盘着陆信息的磁带,这样在你需要的时候可以播放。如果你想听其他人的声音,可以考虑让你的治疗师或其他和你亲近的人帮你录。

« 想一下为什么着陆有作用:可能是什么原因导致你在关注外部世界的时候你更能意识到内心的平静?注意那些对你有效的方法——可能是什么原因让那些方法比其他方法对你更有效?

« 不要放弃!(Najavits, 2002)

社群实践

庆祝你们的工作和成就,集体哀悼你们的损失。

(Minieri et al., 2007)

互助小小组与支持性社群

在互助小组和支持性社群,我们可以分享并处理情绪与创伤,进行有价值的对话,建立情感联结,并催生行动。

不过,需要注意的是建立互助小组讲述创伤是具有风险的。当成员使用叙述的方式重建经历时,有可能唤起听众的某段记忆,如果处理不当就可能产生二次创伤等问题,因此最好在有专业咨询师的干预和陪伴下进行。具体如何开展实践需要在组建社团的过程中探索,一些原则和实践或许可以参考Contextualising Healing Justice as a Feminist Organising Framework in Africa和《创伤与复原》第十一章。

交织的集体创伤疗愈过程 (Shaw et al., 2022)

做活动者友好的心理咨询师

心理咨询要想成功,心理咨询师对来访者的尊重、接纳和理解是必不可少的,而心理咨询的保密性也是必须得到维持的。在当前,许多活动者都担心心理咨询师不能很好地理解自己的行动和想法。因此很多活动者宁愿忍受负面情绪的折磨也不敢去接受心理咨询。性少数友好的咨询师的出现,使得性少数群体以及性少数活动者能够找到安全的倾诉和寻求心理帮助的空间——但这还远远不够,对各种类型的活动者都友好的心理咨询师,在帮助活动者解决心理困扰的同时能发掘和利用活动者长处、赋权活动者的咨询师至关重要。在国外,有专门收录活动者友好的咨询师的网站(https://www.inclusivetherapists.com/therapist-for-activists);希望未来在中国,也能出现越来越多对活动者友好的咨询师、出现专门培训活动者友好的咨询师的培训项目、出现收录活动者友好的咨询师的平台。

心理咨询要想成功,心理咨询师对来访者的尊重、接纳和理解是必不可少的,而心理咨询的保密性也是必须得到维持的。在当前,许多活动者都担心心理咨询师不能很好地理解自己的行动和想法。因此很多活动者宁愿忍受负面情绪的折磨也不敢去接受心理咨询。性少数友好的咨询师的出现,使得性少数群体以及性少数活动者能够找到安全的倾诉和寻求心理帮助的空间——但这还远远不够,对各种类型的活动者都友好的心理咨询师,在帮助活动者解决心理困扰的同时能发掘和利用活动者长处、赋权活动者的咨询师至关重要。在国外,有专门收录活动者友好的咨询师的网站(https://www.inclusivetherapists.com/therapist-for-activists);希望未来在中国,也能出现越来越多对活动者友好的咨询师、出现专门培训活动者友好的咨询师的培训项目、出现收录活动者友好的咨询师的平台。

鉴于当前活动者友好的心理咨询师的稀缺,以及心理咨询费用带来的现实性经济负担,心理团体成为了一个诱人的选择。在心理团体中,可以有多人同时参与,而每个人付出的经济成本也就相应变少了。而通过参与心理团体,不同活动者也能增进相互的理解,能够在彼此的交流中发现彼此和自我,相互启发。

参与式行动研究 (Participatory Action Research, PAR)

参与式行动研究是强调结合受研究影响的社区成员的参与的研究方法。它不仅有可能建立关于什么的知识,而且有可能建立关于如何在环境中发生变革性社会变化的知识 (Reason & Bradbury, 2001)。

在敏感事实的谨慎可能导致研究者远离现实的背景下,实践者研究和参与式行动研究可以帮助人们打开交流的空间,发展交际能力和相互之间的团结感(Kemmis, 2006)。

更健康的运动文化

在强调不怕挫折、不展露内心情绪或软弱的运动文化中,人们的关注往往在于较为宏大的主题,而他们面临的压力和内心情绪却没有得到足够的重视和讨论。这一点加上对与心理疾病的普遍污名化,使得强烈影响着人们的心理问题失去了讨论空间(waiting, n.d.)。如果我们把情绪的复元看成是共享的经验、关注人们的成长与福祉、强调运动中成员关系的平等时,便可以更好的预防倦怠和情绪问题 (Cox, 2011)。

找到建设性的方式来表达驱动我们参与运动的情感

同时关心集体利益和个人需求的承诺,往往比仅仅基于个人主义或利他主义(「我是为别人做这件事,而我与别人没有特别的联系」)的承诺更具可持续性。

此外,将运动的逐步成长本身视为一个有价值的成就也很有帮助。因为这往往比立刻改变结构更容易实现,而且可以帮助我们在通往更大的成功的道路上积累信心。(Cox, 2011) /

笔者们并非专业人士,文章仓促之下完成,可能存在一些问题,意在抛砖引玉,希望无论是对于刚刚将目光转向社会议题的朋友还是长期的社会行动者都能有所启发。

参考文献:

Callard, A. (n.d.). The Philosophy of Anger. Retrieved December 3, 2022, from https://www.bostonreview.net/forum/agnes-callard-philosophy-anger/

Cox, L. (2011). How do we keep going? Activist burnout and personal sustainability in social movements. Into-ebooks (http://into-ebooks. com).

Cuijpers, P., van Straten, A., & Warmerdam, L. (2007). Behavioral activation treatments of depression: A meta-analysis. Clinical Psychology Review, 27(3), 318–326. https://doi.org/10.1016/j.cpr.2006.11.001

Cunanan, A. J., DeWeese, B. H., Wagle, J. P., Carroll, K. M., Sausaman, R., Hornsby, W. G., Haff, G. G., Triplett, N. T., Pierce, K. C., & Stone, M. H. (2018). The General Adaptation Syndrome: A Foundation for the Concept of Periodization. Sports Medicine, 48(4), 787–797. https://doi.org/10.1007/s40279-017-0855-3

Hirschberger, G. (2018). Collective trauma and the social construction of meaning. Frontiers in Psychology, 1441.

Kemmis, S. (2006). Participatory action research and the public sphere. Educational Action Research, 14(4), 459–476. https://doi.org/10.1080/09650790600975593

Kindred. (n.d.). Our history. Retrieved December 3, 2022, from https://kindredsouthernhjcollective.org/our-history/

Kleinman, A. (Ed.). (2011). Deep China: The moral life of the person ; what anthropology and psychiatry tell us about China today. Univ. of California Press.

Li, Z., Ge, J., Yang, M., Feng, J., Qiao, M., Jiang, R., Bi, J., Zhan, G., Xu, X., & Wang, L. (2020). Vicarious traumatization in the general public, members, and non-members of medical teams aiding in COVID-19 control. Brain, Behavior, and Immunity, 88, 916–919.

Liu, C., & Liu, Y. (2020). Media exposure and anxiety during COVID-19: The mediation effect of media vicarious traumatization. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(13), 4720.

Maslach, C., & Gomes, M. E. (2006). Overcoming burnout. Working for Peace: A Handbook of Practical Psychology and Other Tools, 2, 43–49.

Mazzucchelli, T. G., Kane, R. T., & Rees, C. S. (2010). Behavioral activation interventions for well-being: A meta-analysis. The Journal of Positive Psychology, 5(2), 105–121. https://doi.org/10.1080/17439760903569154

Mazzucchelli, T., Kan, R., & Rees, C. (2009, October). Behavioral Activation Treatments for Depression in Adults: A Meta‐analysis and Review. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1468-2850.2009.01178.x

Minieri, J., Getsos, P., & Klein, K. (2007). Tools for radical democracy: How to organize for power in your community. John Wiley & Sons.

Najavits, L. (2002). Seeking safety: A treatment manual for PTSD and substance abuse. Guilford Publications.

Nussbaum, F. (2020, February). The Weakness of the Furies. Boston Review. https://www.bostonreview.net/articles/martha-c-nussbaum-tk/

Peck, K. (2020, August 19). What It Means to Center “Healing Justice” in Wellness. Bon Appétit. https://www.bonappetit.com/story/healing-justice

Plyler, J. (2006). How to keep on keeping on: Sustaining ourselves in community organizing and social justice struggles. Upping the Anti, 3, 123–134.

Pyles, L. (2018). Healing justice: Holistic self-care for change makers. Oxford University Press.

Ramiz, L., Contrand, B., Rojas Castro, M. Y., Dupuy, M., Lu, L., Sztal-Kutas, C., & Lagarde, E. (2021). A longitudinal study of mental health before and during COVID-19 lockdown in the French population. Globalization and Health, 17(1), 1–16.

Reason, P., & Bradbury, H. (2001). Handbook of action research: Participative inquiry and practice. sage.

Santomauro, D. F., Herrera, A. M. M., Shadid, J., Zheng, P., Ashbaugh, C., Pigott, D. M., Abbafati, C., Adolph, C., Amlag, J. O., Aravkin, A. Y., Bang-Jensen, B. L., Bertolacci, G. J., Bloom, S. S., Castellano, R., Castro, E., Chakrabarti, S., Chattopadhyay, J., Cogen, R. M., Collins, J. K., … Ferrari, A. J. (2021). Global prevalence and burden of depressive and anxiety disorders in 204 countries and territories in 2020 due to the COVID-19 pandemic. The Lancet, 398(10312), 1700–1712. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)02143-7

Selye, H. (1950). Stress and the general adaptation syndrome. British Medical Journal, 1(4667), 1383.

Shaw, J., Amir, M., Lewin, T., Kemitare, J., Diop, A., Kithumbu, O., Mupotsa, D., & Odiase, S. (2022). Contextualising Healing Justice as a Feminist Organising Framework in Africa.

Shulman, H. (2008). Toward psychologies of liberation [Electronic book]. Palgrave MacMillan.

Srinivasan, A. (2017, November). The Aptness of Anger. https://discovery.ucl.ac.uk/id/eprint/1542193/1/The Aptness of Anger_Current.pdf

Tanaka, T., Yamamoto, T., & Haruno, M. (2017). Brain response patterns to economic inequity predict present and future depression indices. Nature Human Behaviour, 1(10), 748–756. https://doi.org/10.1038/s41562-017-0207-1

waiting. (n.d.). 社会运动者的创伤与疗愈修复.

Williams, Z. (2021, September 20). Trauma, trust and triumph: Psychiatrist Bessel van der Kolk on how to recover from our deepest pain. The Guardian. https://www.theguardian.com/society/2021/sep/20/trauma-trust-and-triumph-psychiatrist-bessel-van-der-kolk-on-how-to-recover-from-our-deepest-pain

Wineman, S. (2003). Power-under: Trauma and nonviolent social change. Steven Wineman.

努斯鲍姆玛莎. (2017). 愤怒与宽恕. 商周出版社.

高一然. (2021, August 23). “不想再善解人意了”:共情者的10种天赋和痛苦.