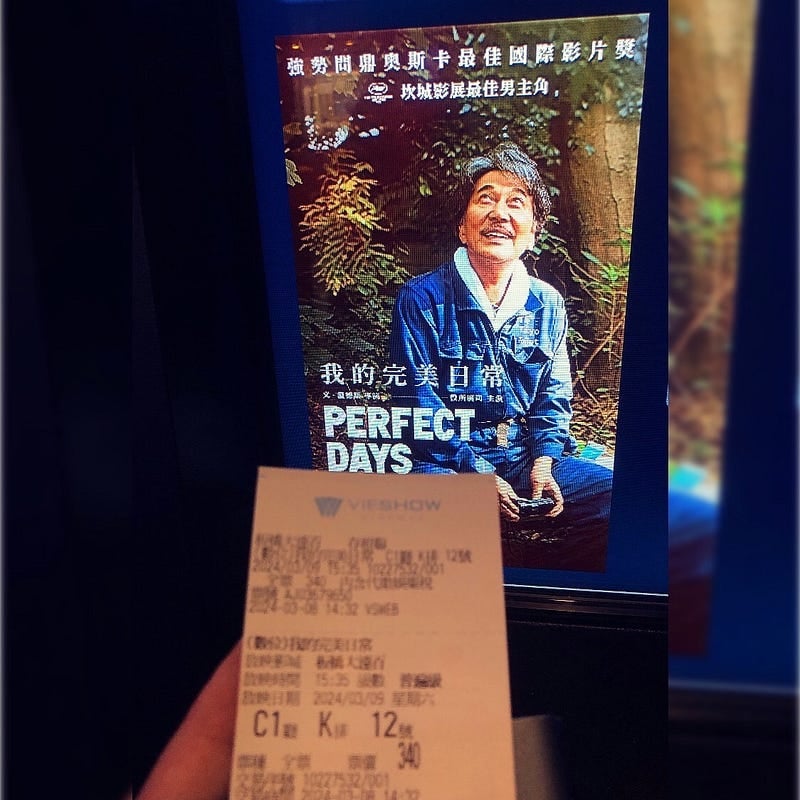

[ARS 影] .「我的完美日常」.Perfect Days

(OS:雖然涉獵不多,只是單純想分享。)

2023 年的坎城名單中,有一部引起我注意的片子;

但不是因為導演或演員,而是因為片名:Perfect Day (s)。

(後來發現我以為的歌名跟電影名還是差了一個 S 啊!)

Perfect Day 是電影「猜火車」的其中一首配樂。

猜火車是我青年時期從影像中對於蘇格蘭社會的第一印象,當中的風景也是讓我除了威士忌以外對 Glasgow 產生的第一憧憬。

雖然我曾經如願去了愛丁堡一趟,但時間短暫的讓我只看見了貴族面向的蘇格蘭,而我從猜火車一片中對蘇格蘭所產生的憧憬,後續又建立在 Max Bruch 的音樂中,至今未完成。

但,這不是今天的重點。

就這麼陰差陽錯的記憶讓我在看到這部電影片名時有了一種小小的悸動,腦中也想起了 Lou Reed 那頹廢的聲線還有荒謬的人生,更讓我猜測著這會不會是繼 2017 年「猜火車 2」後的另類現代主義派電影呢…?!

不曾想,我對後現代主義電影的認知大抵應該是沒啥太大的問題,但這部電影卻不另類;而且當我看到德國導演加上日本演員的組合後,那種在心中奔著「猜火車」的喧鬧叫囂感瞬間呲啦的熄火。

… 我看到了什麼?… 「兩個二戰戰敗國的合作?」

我承認這是我當時非常膚淺的第一個想法。請原諒我,在我看到坎城名單中的「夢想集中營」時,我非常直觀且無腦思考的就做了這樣子的連結。但一看到役所廣司是 2023 的坎城影帝後,我馬上且立刻對自己做了深刻的批評與檢討。

=========================

役所廣司,是1983年大河劇中織田信長的演員,是我還不認識大河劇前就崇拜的日本武將,是我還不認識這個名字前就對織田信長演員的崇拜;雖然後來這個名字也沒被我記得,直到去年「銀河鐵道之父」的出現…

只是當時很多人都關注著菅田將暉,但我卻看到了他父親的角色。

宮澤賢治在我生命中第一次是藉著藤子.不二雄先生們的小叮噹出現的;後來,因為「銀河鐵道之夜」這本中學生課外讀本的傳說跟「漂泊的荷蘭人」一樣莫名被死釘在我的腦子後,我才開始去理解這個所謂的俗世佛教徒兼反骨作家和他父親的關係。

只是很可惜的,銀河鐵道之父於 2023 年上映時我沒來得及抓住院線場次,不然我想我應該會更早的理解役所廣司拿到坎城影帝的原因吧!

=========================

而 Wim Wenders 則是我第一次聽說的德國導演,他出生於二戰後的杜賽爾道夫,離我留學時的居住地只有半個小時車程;而他大學從醫學院休學離開後即轉向德國南部的電影學院,最後更成為歐洲電影學院的頭兒。

但即便是如此般妥妥完整學院派的經歷,我就算看了再多相關的介紹卻還是主打一個不認識他,雖不能說深感慚愧,但卻還是有一點美中不足。

因此我開始大量翻找他的專訪與文字紀錄,結果讓我欣喜的在一個專訪裡發現了這個導演跟我的小小共同點:我們都喜歡東京物語的導演 — 小津安二郎!

因此 Wim Wenders 作品中也都有著小津安二郎的影子,都嘗試用著簡約的方式說著那最為複雜但也最為單純的日常。

但這也不是我主要想說的。

— — — — — — — — — — — — — — —

!正文開始!有些微暴雷!請注意閱讀!

— — — — — — — — — — — — — — —

「侘寂(Wabi Sabi)」

我覺得這是貫穿整部電影的中心思想。

「侘寂(Wabi Sabi)」代表的是當下,未完成和不完美;

而這不僅僅是電影中被創造出來的極簡風,更是成熟人生的一種快樂。

雖然與其說是快樂,我寧可認為是一種心境上的平靜。

而無論是在空間色彩、選用的物件燈光,或是主角傳遞出的寧靜力量、簡約樸實和遇事求如何解的態度,都有一種不知所謂的隱性滿足。

而在侘寂的解釋中還有一個很特殊的解釋:展現自然的完整性。

電影中最完整的是主角獨身一人的全世界,但一出現其他角色與主角發生了碰撞時,那種獨身全世界無邊際的包容力就會馬上顯示出一種彷彿清潭一樣深的溫柔與低調,甚至將觀影中的我們都一併吸入那不見底的「靜」裡面,沈浸其中。

「儀式感 vs. 習慣」

從片頭的街道清掃開始到主角清掃公共廁所開車回家的路上,因為不同配角人物的出現而有了不同的故事,但藉著規律的作息和遇到的人(睜眼洗漱、上工前買咖啡、在神社拍攝樹叢光影、去洗衣和沖印店、上澡堂後去買二手書、最後還有定時的地下街晚餐和居酒屋等等),卻透出了十年如一日的沉澱感。

其中有一幕是主角沒有看到平常會在公園土丘上跳舞的老人,主角臉上的失落直接傳遞到觀影者身上,共感散發著那種感同身受,塑造出一種在規律時間中有固定行程的心安理得,也是規律所透出的「制約」力量。

但,要怎麼分辨是儀式感還是習慣呢?

其實就只是心態的差異:一個是單純的結果論,另一個是過程的滿足。

。牽就與將就是習慣,但講究與享受是儀式感。

「時間 & 年代」

嚴格說起來我是千禧世代前段班的人。

相較 Gen Z 的孩子來說我經歷了更多的演化更替,承襲了從戰後嬰兒潮開始的思想,在高牆倒下的當下與歷史洪流中不斷衝浪,卻同時搭上科技起飛的快速列車,從上一代的手中接過生存機會轉向生活熱情中奔去。

所以對於老式的卡帶收音機、底片相機、二手書籍、大澡堂、還有平矮房建築、街邊小攤、小居酒屋或人行地下道我們有著記憶中的味道,更可能因為現代平常過度快速便利與忙碌的生活反而隱藏起對其的濃烈情感。

但就越是在這樣的狀態,電影主角規律簡約的生活態度與方式直接瞬間就把觀影的我打入了療癒與自癒的狀態中,不斷堆積出的能量說著不是上個世紀的故事,而是這個世紀裡那不常見的「過去的當下」。

而外甥女更將時間衝突推到一個最高點:「下次是下次,現在是現在」。

要一個將手機只定位在通訊設備的人理解 Spotify 是卡式錄音帶的替代品的現實可能太過於的複雜,畢竟能享受從容,又何必隨波逐流呢?

「語言空白、感知張力、浪漫共鳴」

整個電影從開演到主角在公廁找到小男孩時說的第一句話經過整整20分鐘(對,我當時還特意看了手錶)。雖然其本身就是個不多話的角色,但在整部電影的塑造中,主角過多的語言更可能呈現出多餘。

或許有人會把這種語言空白歸類於感知張力,畢竟所謂的空白並不是真的空白,而似是一種在既定節奏中流動的無聲狀態,也可能是尋找共鳴者最直觀的方式。

而空白也是最能書寫浪漫的方式之一:

當一個眼神太多和一個擁抱太少時,全然的不壓抑甚至有點鬆弛的沈默相對的增加了模糊曖昧,讓思想綺麗的不再侷限,甚至擴張了感受發散度;雖然可能有著相對的不確定性,但這是文字的多餘也抵擋不了的。

我蠻慶幸我養成一個人坐最後一排看電影的習慣,就算大銀幕沒有近在咫尺,但最後一排對我來說是沒有後排壓力也是相對比較少人選擇的位置,因此每每有著滿溢情緒時,只要不讓自己發出聲響以及大動靜,就可以若無其事地痛快發洩,絲毫不會拘束的要求自己不以物喜不以己悲。

但不得不說,這電影中的每一首歌曲的出現都超越我對電影配樂的認知,反而是讓我情緒跌宕起伏的重要推手。

從 <The House of the Rising Sun> 開始,每一首選曲彷彿是主角一邊享受著聽覺饗宴一邊說著人生故事,而拍攝的內容更像是日常紀錄而不是刻意營造的故事。

也因此,在接近片尾 Nina Simone 的 <Feeling Goods> 響起時,看著主角在車上拍攝角度的正面,我卻突然想起片頭房間躺著的側面拍攝角度;歌詞才到第三句 “Breeze Driftin’ on by / You know how I feel“ ,我的淚就下來了…

當下的感受恣意地彷彿就像藤蔓陰影從身體呈放射狀以極快的速度爬滿了放映廳一般,只是因為不同的拍攝角度就帶出了全然不同的「變化與不變」層次,這整段在車上的演繹真的是劇終前最高級的場面。

而最後一小段關於光影的木漏れ日(こもれび)的解釋,彷彿是導演想要用簡約回歸的方式表達一種對平常微小關注的力量,讓觀影者走出電影院時能回歸和發覺並享受日常中的所有尋常與不尋常。

照理來說這時應該會有一種沈默的力量在心中發芽,但不曾想音樂對我的滲透實在太強大,一直到回家我心仍然一邊悄悄的顫抖著,散發著複雜的興奮與思念;而在那一個能量滿溢的狀態,我同時一邊跟同事朋友打著訊息,一邊卻荒謬的有種想要給予擁抱的衝動,即便我平常不是那樣的個性…

如果靈魂可以有序的疊加,或許就不會有那麼多靈魂結構錯位的問題了吧…

(此文章同步發布個人臉書頁)