集展认识:旨趣、禀赋与资源

本文是《集展性》一书的第八章的节选,全书目录参考这里,后记一参考这里。

认识的生态位包括人(People)、创想(Idea)和环境(Environment)三个要素,如果把这三个要素的英文单词首字母组合在一起,我们得到了美味的“派”(PIE)。前文讨论了创想和环境两个要素,现在来讨论人,也就是理论的创造者。

张继元和丁兴祥在2013年出版的《生命叙事与心理传记学》学术集刊中撰文《弗洛伊德百年之后:“辅仁心理传记学”的继往开来》(p.32),回顾台湾辅仁大学心理学系如何发展“心理传记学(psychobiography)”的历程。他们在文章中引用哈贝马斯关于探究旨趣的论述:

哈贝马斯在《认识与兴趣》一书中,试图区分三种不同的学科(科学),乃是基于人各自有不同的兴趣(旨趣、利益,interest)。哈贝马斯将生活的基本要素区分为三种(劳动、语言、权力),产生了三种兴趣(利益)(技术、实践、解放),形成了三种科学(经验、分析科学,历史/诠释科学、批判科学)。若以研究者与研究对象的关系形式来看,三种科学可分别用I-it (经验、分析科学),I-thou (历史、诠释科学)以及I-They/We (批判科学) 表述。亦即,经验、分析科学采取主客分立、旁观者(客观、疏离)立场,历史、诠释科学采取互为主体(平等、同理、对话)立场,批判科学采取“人与社会辩证”(研究者与被研究者共同参与行动、伙伴关系)立场。(引自郭官、李黎义,1999)。

该文也讲述了丁兴祥的探究旨趣转变历程,以及他个人的旨趣如何转化为辅仁大学心理学系的一个学术创新脉络。1980年至1986年间,丁兴祥在美国加州大学戴维斯分校心理学研究所攻读博士学位,他师从西门顿(Simonton),以历史计量方法研究中国杰出人才的创造力。在求学期间,丁兴祥认识了西门顿办公室隔壁的美国心理传记学领域当代领航人之一埃尔姆斯(A. Elms),从而对心理传记学产生了浓厚的兴趣。丁兴祥一边继续以历史计量法研究华人历代文学家的创造力,跟随西门顿,顺利完成博士学位。另一方面,他跟随埃尔姆斯学习心理传记学,深研诠释取向。毕业之后,丁兴祥回到台湾,在辅仁大学任教,逐渐开始采用心理传记学方法来研究华人杰出人才的创造力。1993年春天,他在辅仁大学开设“心理传记学”课程,1994年,他辅导陈祥美和赖诚斌完成心理传记研究的硕士论文,开创了辅仁大学心理学系的新风貌。

前文曾提及学科领域认识论的多元格局,在主流派、反对派和批派学派之间,在实证主义和诠释主义之间,每一位致力于知识创新的创造者都要做出自己的选择。这些选择不仅和学科发展的时代精神有关,也和个体自身的旨趣和禀赋有关。丁兴祥从师从西门顿到偷师埃尔姆斯,展示了个体旨趣的重要影响。

霍华德・加德纳(Howard Gardner)在1998年出版的《杰出的头脑》(Extraordinary Minds)一书中指出,杰出人物的旨趣可以简单归纳为:人 v.s. 物。

不同杰出人物最初的兴趣爱好可以分为两种:有些人的兴趣指向在他所处的社会中受到肯定的知识领域;另一此人的兴趣则是直接指向这个社会中生活的人。一个首先对某个知识领域发生兴趣的人和一个最初就直接对人类发生兴趣的人是截然不同的,这两种不同的倾向在生命的早期就已经出现,而且通常会延续终身。......杰出人士对待其从事的领域中的变革的态度各不相同。一个杰出者在有意无意之中必然要做出两个选择:是集中对人还是对物;是投身一个领域去攀登其中的高峰还是尝试着去超越它。(《杰出的头脑》p.173)

人或者物?这个两分法看起来过于简单,忽略了创造者的认识发展过程也是复杂多变的。Bonnie Nardi是美国从事HCI人机交互研究的学者,她在2016年出版的Theory Development in Information Science:Reflecting on the Process一书中撰文Appropriating Theory回顾她的学思历程。

Bonnie Nardi最初的学科背景是人类学,随着研究兴趣转向到数字交互领域,她发现传统的人类学对于数字领域不是很关注,于是她遭遇了一段学思困境:自己的学术知识背景和新兴的实践领域有脱节。后来她找到了心理学的活动理论,就是维果茨基的历史-文化活动理论。她将这个理论应用于HCI的研究。

At the time, I was experiencing some frustrations with my home discipline. The 80s were a period of turmoil in anthropology, and certain disciplinary moves were made that I believe have continued to stymy anthropology’s influence (a story for another time). I was disgruntled with anthropology’s total lack of interest in digital technology, its insular jargon, and its somewhat negative attitude. During anthropology’s relentless critique of issues of race-class-gender, my head was in a different space—I was energized and excited about what I perceived to be the development of rapidly changing, life altering digital technologies.I had been aware since 1980 of the personal computers being produced by Apple Computer (when Apple was not a household name), Osborne, and Radio Shack, and I sensed the earthquake they, and their progeny, would become. I felt happier seeking a positive disposition toward my research objects; I simply did not have the fortitude to bash away at huge, pervasive problems over which I felt I had little control. (I have since developed some of that fortitude, of which more later.) I found digital technology liberating, compelling, and so impactful on global culture that I could scarcely believe it remained outside anthropology’s sights.

In the mid-80s, I left a tenure-track job in anthropology to follow my bliss and began working in the high tech industry in Silicon Valley. In 1993, when I reached the point of encounter with activity theory, it was a transformative moment of discovery revealing a whole group of scientists, who, although far away in Scandinavia, thought digital technology was as interesting as I did. Even better, they were working within a mature social scientific theoretical tradition. This tradition took culture seriously, but also had a set of shared, well-developed concepts with which to theorize human activity (something I felt anthropology lacked). Discovering activity theory was wickedly empowering: I was, unexpectedly, going to have my cake and eat it too!

Bonnie Nardi的学思历程转型与丁兴祥有所不同。丁兴祥在求学期间探索发现了心理传记学,随后在从事教学研究工作中选择了这个方向。Bonnie Nardi则是在理论方法和实践领域的冲突中选择探索新的理论方法。在这个转型过程,Bonnie Nardi做了哪些事情呢?她编辑了一本以活动理论为主题的论文集,当时活动理论在美国学界传播不广。她邀请了欧州那边的学者,邀请他们提供论文,通过这个编辑论文的过程,她成功地和欧洲那边研究活动理论的学者建立了学术联结。这些学者后来成为她的好友和协作伙伴。随着活动理论在美国的发展以及在HCI领域的推进,Bonnie Nardi本人也逐渐成为活动理论在HCI领域的知名学者。

Bonnie Nardi的理论转型属于认识层面的转变,其他一些创造者面临的则是禀赋与旨趣的冲突。积极心理学家赛林格曼在他的自传中讲述1972年他完成“习得性无助”(learned helplessness)的实验之后,考虑如何将这个理论成果推广给普罗大众,造福实际生活。1973年至1974年期间,他致力于改善自己的写作技能,他以“声域”(Tessitura)作为一个章节的标题,详细讲述这段经历。“声域”在这里是一个隐喻,赛林格曼说,那时他从风格、节拍、内容这三个维度探寻自己作为一个心理学家的“声域”所在。

“Tessitura” is a term for a singer’s most comfortable vocal range - the range in which she will make her most beautiful music. A mezzo-soprano can hit a high C, but she has to strain to stay there, and you can hear it. Tessitura is the place where you find your true voice, where you can have a long and healthy career. The quest for my tessitura in psychology was a search in three dimensions: style, tempo, and content.

经过一段时间的刻意调整,他在1974年找到了自己的声域。他的写作风格更为简洁明快,他的沟通语速更为平缓,他选择心理话题的科普作为创作的内容。

By 1974, I had found my tessitura. In style, I was comfortable writing plainly: few big words, short sentences, brief paragraphs, and straightforward arguments. In tempo, I was becoming slower. I was more deliberate in speech as well as thought. My pace had improved. Though imperfect it was closer to right than it had ever been. Content is what really matters….My tessitura followed. I would choose psychological topics anchored in the real world, document them at the real-world level, and then drill down to find their elements. The world did indeed a book about helplessness.

赛林格曼说的“声域”其实还是可以调整的,而真正的“声域”却是很难调整的。与其说是声域,不如说是禀赋。由于先天基因存在个体差异,后天经历千差万别,不同的人的认知偏好是不一样的。发展心理学家杰罗姆·凯根(Jerome Kagan)在2009年出版的《三种文化》中提到了学者们来描述或解释某种现象时,对于三种类型的认知结构偏好迥然相异。

当学者们描述或解释某种现象时,他们对以下三种类型的认知结构的依赖各不相同:数学概念和方程式、语义网络和基于感性的图式表征(schematic representations) 。......人文学者和社会科学家在深思一个问题及提出某种解决方法时,主要依靠各种语义网络和图式的形式,而不是各种数学概念。对诸如理想、启蒙运动、社会、身份和冲突之类的概念网络,无法用数学探讨的方法来处理。语义和图式的网络具有怂恿学者们根据各种要素的类型来思考的优势;数学方程式引导研究者根据各个单独特征的持续功能来思考问题。大部分罕见的事件都属于不连续(discrete) 的类型,产生于几个同时发生的但低概率(low-probabilíty) 的条件的结合,正如“完美风暴”(perfect stonns) 的发生。然而,在某个解决过程的某个点上,来自三个群体的大部分成员很可能会激活某些可感知的事件的表征(representations),这些事件正是他们的方程式和语义概念试图加以描述的。甚至弦理论家,他们是依赖数学陈述的,也画出图像来说明他们对一根弦的理解。所有这三种精神形式都是有用的,其窍门在于,知道什么时候使用每一种形式并避免在某个不合适的时机使用错误的工具。

凯根甚至在书中提到心理学家卡尔·荣格儿童时期难以理解抽象数学的例子。

有些儿童很难把数学表达(representations)与较熟悉的词语的表达区分开来。卡尔·荣格(Carl Jung)曾提供了一个心理障碍(psychological block) 的例子。他回忆起自己小时候完全没有能力接受这样一个论点:如果a=b并且b=c,那么a=c ,因为他总是用各种语义的概念来取代各个字母的符号,并厌恶以下这种可能性:如果猫=宠物并且宠物=狗,那么猫=狗。“我的智力道德反抗这些古怪的矛盾事物,这永远阻止了我理解数学。”荣格遇到的困难是可以理解的。在一个方程式中的一个字母可以代表任何种类(class)的一系列现象的数值,这个观念的出现还只有12个世纪。

或许正是这种人类对于认知表达的偏好差异带来看待知识规范的分歧。凯根在书中用“知识的模糊性(ambiguity)”来解释这种现象。

各种数学的、语义的和图式的表达,在它们所传达的知识的模糊性(ambiguity)方面各不相同。可以按照描述和结论的模糊性的表现,把各门知识学科(intellectual disciplines) 安排成一个连续统(continuum),数学和物理学为一端,社会科学在当中,人文学科在另一端。因为个人对模糊性的容忍度不一样,所以个人性格特征和文化很可能影响着人们对某个领域的学术生涯的选择。一些年轻人继承了一种生理特征,当他们对未来感到不确定时,就特别容易受到某种不舒服的紧张感的袭击;当他们拥有某种选择权时,使良好的行为与不好的行为之间存在模糊性。许多具有此类性格特征的成年人像年轻的孩子那样异乎寻常地腼腆腆。伯特兰·罗素就是一个经常做噩梦的腼腆的年轻人,他毕生都在为驱除哲学中的模糊性而努力。

(资料来源:http://www.psychspace.com/psych/viewnews-12208 )

凯根的看法显示出个体的性格特征带来的认知偏好如何影响他们的学术探究方向。这正是禀赋的力量所在。

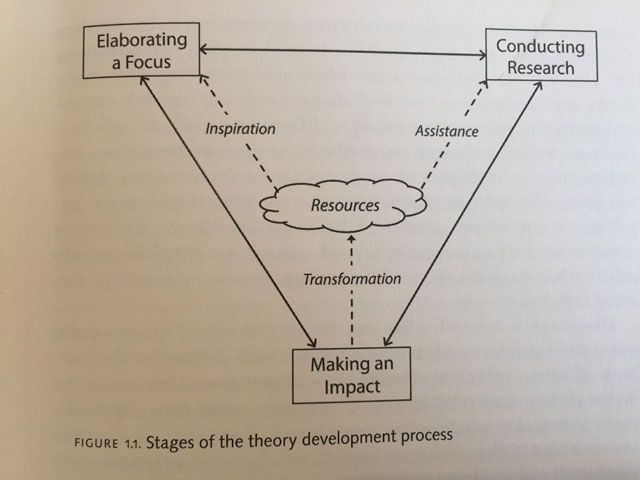

除了旨趣和禀赋,资源在创造者的创造活动中也起到关键影响。Diane H. Sonnenwald在2016主编出版Theory Development in the Information Scienes 一书,他撰写该书第一章Exploring Theory Development: Learning From Diverse Masters,综述信息科学领域的学者如何发展理论。他将理论发展归纳为三个阶段:找焦点(elaborating a focus)、搞研究(conducting research)、出影响(making an impact)。他绘制了一个模型图示,在图示中将“资源”(resources)放在最核心的位置。

资源与三个阶段的关系是怎么样的呢?Sonnenwald解释说,在找焦点(elaborating a focus)阶段,资源带来灵感(inspiration); 在搞研究(conducting research)阶段,资源带来援助(assistance);在出影响(making an impact)阶段,资源转化(transformation)为影响。

Sonnenwald在文章中花了很多篇幅来讨论资源,他绘制了一张表格,列出七种类型的资源,对照它们在三个理论发展阶段的作用和影响。让我们看看这七种类型对第一阶段的影响:

- 文献:前人研究成果;前人给出的新研究方向的建议;成功理论案例示范;疏忽;鸿沟

- 个人经历:先前工作经验;个人遭遇的挑战

- 自己的研究:你自己的积极或消极研究成果

- 同事:同事帮助你厘清创想

- 科技:技术发展带来新的现象和数据

- 机构: 机构提供研究资源

- 社会问题: 社会问题引发研究思考

创造力研究学者基思索耶(Keith Sawyer)的职业历程可以作为一个例子来看看不同资源的影响。索耶在他的个人网站(http://keithsawyer.com/bio/) 上披露了他的职业履历,1982年他从麻省理工学院获得计算机科学学位,毕业后从事了两年的视频游戏设计。1984年到1990年,他在管理咨询公司担任管理顾问,从事创新技术方面的咨询。1990年,他追随创造力领域的知名学者Mihaly Csikszentmihalyi博士,开始创造力研究的博士学位学习。1994年,获得博士学位后,他开始从事创造力的研究。有趣的是,他在业余时间是一位爵士乐钢琴家,有30多年的演奏历史,在芝加哥即兴演出剧团有数年的演奏历史。

索耶的创造力研究取向是协作创造力,他以即兴演出剧团为研究对象,拍摄了大量的现场实景的视频录像资料,采用互动分析(Interaction Analysis)的方法来分析这些影像资料。他在一篇采访中说:

我使用交互分析这种方法来科学地研究小组内部发生了什么。我认为我们可以通过分析即刻交互(一个人的行动如何影响了其他人接下来的行动)形成一种程序性的理解,以此来最好地理解小组创造。一些研究者将这些过程称为小组创造的机制。交互分析与传统研究方法相比,后者研究一个小组的输入与输出,基本上将小组进程视作一个封闭的盒子。这些传统方法倾向于使用如线性回归等统计技术去识别出哪些输入导致了哪些输出。当然这些研究很重要,但是却无法告诉我们输入和输出之间的关系为什么会保持如此。基于以上,我们需要交互分析。

我的《分布式认知》一文是唯一的,因为它是极少的尝试用交互分析的方法来分析一个小组在一段时间内的连续会面的研究之一。大多数的研究只关注一次会面(例如一个商业会议)。但是在真实的组织中,团队每周甚至每日会面。几乎没有什么研究是关于这些进程是如何在一个小组的一段时间内展开的,这是未来一个很好的研究领域。但也有问题,这种方法很耗费时间,需要收集并分析大量的录像资料。但是我相信研究结果是很有价值的。(《创造力教育:从授受主义到有结构的即兴教学——访谈知名创造力研究专家基思索耶博士》,中国电化教育,2012.1,总第300期)

从索耶的经历中可以看出众多的资源组合在一起影响了他的知识创造进程。他的导师Csikszentmihalyi提出了创造力的社会系统理论,强调社会系统外界因素对创造性的影响。他在沿着这个方向继续前行,深入到小组协作和即兴创造这个议题中,最终发展出自己的理论成果。他在早期职业生涯的视频游戏设计经历为他在后期进行创造力研究时采用视频方法提供了很多帮助。新兴的研究方法和技术“互动分析”为他研究真实场景的小组互动提供了合适的路径。他的爵士钢琴演奏师的业余经验,为他的研究提供了核心内容和极大便利。他去研究即兴演出剧团的实况拥有其他人没有的便利,首先他自己就是剧团的成员之一,他和剧团其他成员非常熟悉;其次,他熟悉即兴演出的内容,所有成员的对话和演出行为,都具有强烈的音乐表演专业门槛,普通的研究者无法短时间内快速跨越这个门槛。

旨趣、禀赋和资源,这些都指向到理论背后的创造者。作为生态集展理论和集展性理论的创造者,这些因素如何影响我的选择呢?