艺术家采访:李心沫|打开我的身体,让更多女人看见她们的疼痛

女性艺术季 | 艺术家专访

半影连接和赋能中国女性创作者,覆盖包括但不限于艺术、文学、电影、戏剧、音乐、舞蹈、设计和建筑等领域。旨在推广优秀的艺术作品,探讨女性创造力相关话题,为文化创意行业的女性打造一个安全、自由、充满力量和灵感的空间。旗下「女性艺术季」于2021年启动,首届落地北京,将北京变成了一座女性美术馆。艺术家专访深入了解艺术家及其创作背后的故事,希望观众通过策展人的提问,对不同时代背景下女性的集体命运产生更丰富的理解。

嘉宾简介

艺术家 | 李心沫:70年代末出生 ,天津美术学院研究生毕业。她的创作涉及性别、民族、环境、政治等一系列问题,以行为、影像为主要媒介。作品有一种强烈的现场感,充满视觉的张力和心灵的震撼。她同时也是一位女性主义批评家,认为当代女性应该跨越性别,关注除去身体之外的更为广阔的世界存在。她的作品在法国卢浮宫、瑞典世界文化博物馆、德国女性博物馆等机构展出;参加多伦多国际艺术双年展、布拉格中欧国际艺术双年展等;参加“德国文化节论坛”“中国国际当代艺术研讨会”“复旦大学国际女性艺术研讨会”“中国女性艺术三十年”等国际研讨会;学术文章发表在《国家美术》《东方艺术大家》《大艺术》等刊物。她曾受联合国妇女署表彰。

采访者 | 李洁特:女性主义策展人,前美国国家美术馆策展研究员。

对话概述

- 好的艺术具有一种预见性;

- 我想把女性最真实、私密和疼痛的经历说出来;

- 勇敢说出我是一名女权主义者,不怕被污名化;

- 赛博格的世界让我们重新想象两性关系。

Part I.好的艺术具有一种预见性

李洁特:

你的早期作品与当下的社会事件发生了跨时空的呼应:2006年的《我要呼吸》,让我想到2020年美国Black Lives Matter的口号“我不能呼吸”;2008年的《阴道的记忆》系列中有一件作品展现铁链被塞进女人的阴道中,让我想到铁链女事件。人们都说,好的艺术具有预见性,你怎么看?

李心沫:

当我重新回顾我的作品时,也常感到惊讶,因为的确,我以前做的一些作品在后来发生了。《我要呼吸》是2006年的作品,拍摄了一位得了矽肺病的矿工临死之前不停咳嗽的状态。这关于人权,也关于生死,那些矿工最后被剥夺的是呼吸的权利。

2015年中国爆发雾霾,北京尤其严重。当雾霾铺天盖地地笼罩下来时,呼吸成了巨大的问题。吸入充斥着雾霾的空气就等于吸入毒气,正常地呼吸都成为了一种奢侈。那时人们出门,有的已戴上防毒面具,我也不得不在房间里安装空气净化器。但总是要出门,孩子还要上学。每次看到年幼的孩子戴着口罩去上学,就有一种无法言说的痛。那时的雾霾也让我想起了《我要呼吸》这件作品。你提到的2020年发生在美国的Black Lives Matter事件,我也关注了。当呼吸受到威胁,无法呼吸的时候,也就是生命受到威胁的时候。呼吸是基本的生命权,剥夺了呼吸的权力也就是剥夺了生命权。

你还提到《阴道的记忆》,其中一个把铁链塞入阴道的作品,我也是这段时间整理作品时才注意到它跟“铁链女事件”的联系。做这个系列时,都是围绕关于阴道的文化和历史记忆、女性经验以及视觉图像记忆而展开的。其中有关于女性流产和生育的记忆:手术的剪刀和器械插入阴道;也有性暴力的记忆:刀子和枪支插入阴道;把带有锁的铁链塞入阴道,是对于贞操带、贞操锁、以及女性割礼的一种视觉表现。女性是和性、生殖捆绑在一切的,这也是女性在父权社会中被规定的身份和功能。在漫长的人类历史中,女性没有自己的主体性,也不具有独立人格,只是父权社会的生育工具而已。对待女性的种种控制和占有都可归结为对女性身体、性和阴道的控制和占有,甚至是剥夺。发生在今天的铁链女事件不是一个孤立的事件,而是无数女性的命运,根深蒂固的父权思想是产生这些事件的根源。贫穷和愚昧又加剧着这种父权思想的固化。女人只是商品、生育的工具,以及一种物化的存在。给一个女人戴上狗链生育八个孩子,这在21世纪的今天似乎不可能发生,但却发生了。当我创作《阴道的记忆》时,当我选择那些象征暴力的象征物时,其实我并没有想到今年会发生铁链女事件,但是我的作品的确跟当下产生了联系,像是一种预言。

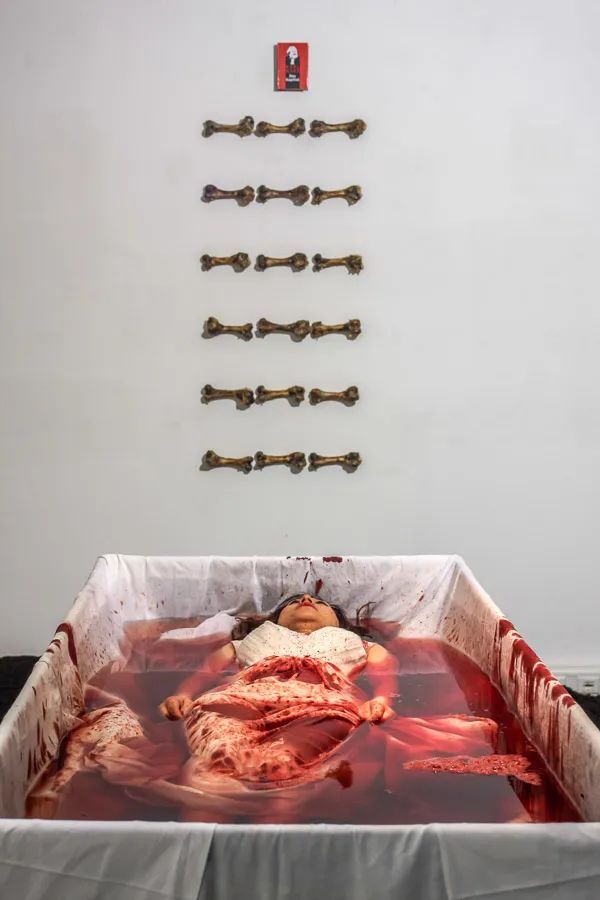

除此之外,还有一些作品也是如此,多年前的作品现在重现了。2015年我在德国的个展“排斥”,里面的行为装置作品叫《隔离》:动物的骨头,土地,病床上奄奄一息的人躺在动物的血中。它描绘了全球资本化之下,自然世界的退化,人对于自然、土地和动物世界的剥夺,最后将自己置于毁灭之境。这就像是对于今天我们所处世界的描绘。2020年以来,“隔离”成了人们最熟悉的词汇之一。但在2015年,人们对隔离的想象还仅限于历史上的种族隔离。现在“隔离”却成为我们的现实。瘟疫作为一个久远的记忆似乎已成历史,但历史却让瘟疫重新在这个科技以及医学高度发达的当下再次发生,并且防疫的手段和一百年前几乎没有太大区别--隔离。

疫情引发的种族和民族之间的仇恨和排斥也在加剧。人们试图建立的开放和包容的世界是如此脆弱,在瘟疫面前开始瓦解。与此同时还有集权政治的扩张。其中有阿富汗被塔利班再次统治。我有一个灯光装置作品关于蒙着黑纱的伊斯兰女性,也似乎是对现在被塔利班再次奴役的女性的一种预言。

的确像你看到的,我的某些作品具有预见性,可能是源于我对一些人类共同的情感体验和社会问题的探讨,所以从某种意义上,这些作品揭示普遍性。

李洁特:

多年过去了,同样的社会问题不断上演,在世界的各个角落,被压迫者、被剥削者总是存在着,作为一名艺术家,能为他们做些什么?艺术在社会议题中能扮演怎样的角色?

李心沫:

不平等是长期存在的社会问题,也是很多社会事件产生的原因,几乎很难解决,这也会是将来的状况。在不平等的关系中,肯定有压迫与被压迫,剥削与被剥削的关系。这样的关系也存在于性别之间。女权主义就是在试图改变这一不平等的社会结构,解除父权体制对女性的压迫。

当代艺术的一个重要的方向就是对于社会问题的介入。博伊斯的“社会雕塑”的理念影响了许多艺术家,我的创作也受到他的思想的影响。另外,像汉斯·哈克曾经影响过我,他把艺术和社会政治紧密结合,用艺术提出尖锐的问题。还有一些艺术家真正地践行艺术介入社会的理念,让艺术发生在真实的社会现场,比如以艺术的方式来参与抗议的行为,像美国的“游击队女孩”就是在抗议中演绎她们的艺术。但艺术无法像社会工作者或人权律师那样直接帮助到他人,艺术还是要通过一定的形式和方法表达出来,所以更多的还是提出问题、呈现问题,通过艺术及视觉的表达来影响公众的认知。

我想艺术改变社会不是直接的,而是间接的,它首先的工作是改变人们的意识,其实人的意识改变了,社会也就改变了。我也曾为这个问题困扰过,就是我经常发现艺术在残酷的现实面前是无力的。但随着时间的推移,我的想法有所改变,就是艺术是有其特殊意义和作用的,最重要的是它作用于人的精神。好的艺术会引起人的思考、令人感动,也因此开启人们的智识,拓展人们的思维,培植内心的共情。这些对于一个人的精神世界是意义深远的。因为社会由个体组成,当个人的精神世界得到提升时,整个社会才会提升。所以艺术是通过改变人的认知的方式在改变社会。

说到艺术在社会中扮演的角色,它像抚慰和治愈人类心灵的精神治疗师;像这个世界深入细微的观察者;像不断揭开真相和事物本质的发现者;像赋予形式以爱的力量的使者。艺术为人们打开了不同的观看世界的角度;提供了不同的思考和认知途径;创造了精神的疗愈和安息之地。

Part II.我想把女性最真实、私密和疼痛的经历说出来

李洁特:

《经血的自画像》描绘了一个个没有皮肤的人,没有皮肤就意味着没有保护层,随时准备感受巨大的疼痛。你说,这是你的精神肖像,也是很多女性的集体肖像。疼痛在你的作品中至关重要,《新开河之死》、《一场告别的仪式》、《奸污》…都是充满极度疼痛的作品。如何才能做到在行为表演中忍受恶臭和疼痛?为什么你选择一次次直面痛苦和悲伤?这种悲伤,十几年后再次回看都会令人落泪。

李心沫:

我的很多作品都跟个人经历有关。我的个人经历中,充满了痛苦和忧伤的回忆。从很小的时候,我就经历了家庭的不幸,酒精与暴力。童年成为我永远也无法走出来的噩梦。这个噩梦一直延续到我上大学,父亲失踪之后。原生家庭的烙印影响了我的后来的人生。性侵、流产、生育、控制、背叛,这些经历充斥了我成年后的人生。我体验到的是一次次的痛,从身体之痛到精神之痛。而当我开始自己的当代艺术创作时,尤其是行为艺术创作时,这些经历一同涌进来,成为我创作的灵感来源。每次当我开始表演时,那些深藏心底的绝望和自我毁灭的欲望就会被召唤出来,每一次我都似乎是以一种濒临死亡的状态在做行为。我感觉不到自我的存在,也感觉不到疼痛和危险。我也经常想,为什么自己会做这样的艺术。当我回看这些作品时,我自己都会哭,看不下去。每次表演,现场的观众总是被感动、被震撼,也有很多人流泪。每一次表演都耗尽我所有的体力和精力,所以表演结束时经常有一种虚脱感,需要很长时间才能修复。我投入到作品中的情感是真实的,痛是真实的,所以人们会感觉到。每一次表演后,我都会有种释放的感觉,好像那个关于过去的、一直揪住我不放的东西终于松开了。好像通过行为艺术的方式,我和从前的我在一次次告别。这个过程中,创伤似乎被渐渐治愈。

恶臭以及疼痛,在我的行为中经常出现,当我在做行为时,当我进入那个绝望的状态、死亡之地时,其实我感觉不到恶臭及疼痛,或者只有这些强烈的东西才能使我内心的疼痛得到某些缓解。

我一直向着精神的深处行走,在内心世界的深处我体验着痛苦与绝望以及死亡的意识。同时我也知道,在精神世界的深处,人的情感是相通的。比如对于悲伤、痛苦的体验可以说是人类共同的,而我作为一个女性,更加了解一个女性成长过程中的痛苦是什么,因为我都经历过了。

所以,我虽然在表达个体的精神体验和感受,这也是人共有的,尤其是女性共有的。我相信人类是一体的,我与万物也是一体的,这种观念一直影响着我 。恐怕这也是为什么人们看到我的作品会感动哭泣吧。

李洁特:

是否艺术创作也是一种疗愈?当把痛苦拨开、完全呈现在面前时,也是一种放下?

李心沫:

艺术于我而言的确是一个疗愈的过程。我的作品中不断出现死亡的意象。在《新开河之死》中,我再现了一个在水中死亡的场景,当我走进那条象征死亡的河流时,我似乎经历了一场死亡。当我观看这些行为照片时,我的死亡被对象化,我成为观看我的死亡的他者,对我的死亡进行分析、甚至思考。这个过程中,我的确会感觉到死亡的执念慢慢减轻,感觉开始逐渐离开死亡。

童年的创伤,很难被抹去,也不会随着时间消失,那些创伤的记忆在成年后不断袭来。它们变成潜意识,出现在梦中,不断被想起。那种很深的痛苦和死亡,如果一直深埋在心底,是会越来越深的。只有将其裸露出来,直视它们,才有可能治愈。艺术创作,尤其是行为艺术,就成为一个出口。我可以在艺术中将那些无法言说的东西表达出来。

《一场告别的仪式》呈现了我当时的生命状态。当我躺在冰冷的水中,体验那种极端和抽象的死亡状态时,我的确获得了某种释放。

还有《无处告别》,那是关于我童年记忆的作品。我把一张童年时的家庭照片撕成碎片,把这些碎片让工人埋在12个像坟墓一样的土堆里,然后我一个个地扒开土堆,寻找碎片,最后把碎片重新拼合在一起。我扒开土堆就像打开一座座坟墓,那个寻找的过程充满艰难,我几乎耗尽所有的体力扒土,寻找那些很小的碎片。做那个作品时,我一直在哭,失声痛哭。做完作品后我在床上躺了七天,浑身疼痛。但做完之后,我真的感觉童年那些梦魇似乎离开了我。

李洁特:

《关系》这件作品受到慰安妇的故事的启发:当她被抓走去当慰安妇时,她家里的男人(父亲和兄弟)只是袖手旁观,好不容易逃回了家,到了文革时期被批斗的也是她;受难的是女性,无辜的是女性,承担一切罪责的也是女性。你并没有经历过二战或文革,为什么会对这位慰安妇的故事产生强烈的共情?有人会说毛时代已经过去了,那些故事和当下中国的年轻女性还相关吗,我们是否还在经历相似的困境?

李心沫:

我觉得一个艺术家最大的特征就是共情。有些事虽然没有发生在我身上,即使发生在别人身上,我也能感同身受。我虽然没有经历过文革或二战,但我阅读了很多有关那个时期的文章,还有一些口述史。我可以通过文字感受到那些个体的生命体验。可能我有更敏感和强大的感知系统,会真实经历别人的感受,尤其是痛苦。

关于慰安妇,我看了很多这方面的资料。她们的遭遇太悲惨了,使我的内心受到巨大的震撼。我一直希望做一个跟她们有关的作品。正好在去参加广州现场艺术节的火车上,我读了一个慰安妇的口述。那篇文章让我心痛不已,无法释怀。所以我决定做一个跟慰安妇有关的作品,就是行为《关系系列3:床》。

的确,二战和毛时代已成为历史,但历史需要记忆。这个作品更多是关于一段历史中女性命运的记录。我希望以艺术的方式,把那段历史保存下来,让人们记住她们,而不是遗忘。另外,现在已经没有慰安妇了,但对于女性的性剥削和性奴役依旧存在。贩卖和强奸妇女在今天依旧大量存在。在暗网上,女性被明码标价,在贫穷的山村,被拐卖的妇女被锁起来成为性奴。男权社会的历史也是女性被奴役、被强奸的历史,这个历史还在延续。

Part III.勇敢说出我是一名女权主义者,不怕被污名化

李洁特:

女权”这个词在国内被严重污名化,你也曾说,在网上一谈女权就被谩骂,在中国说自己是女权就是把自己边缘化,不会再有人来找你做展览。如果有人质疑,你会如何向他们解释“女权”的真正含义?是什么给了你不断说出自己是女权主义者的勇气?

李心沫:

当我回想我的人生时,发现走向女权是一件必然的事。小时候看到父亲的暴力,母亲的忍耐,那时我就暗下决心,长大后不会像母亲一样生活。我曾劝说母亲离婚,也见过母亲以离家出走的方式反抗,虽然最后失败了。童年的经历让我变得充满反抗精神,独立和自由也成为我最重要的信念。我经历了两次失败的爱情(一次被控制、一次被欺骗),成为了一位单亲母亲。当我遭遇这一切时,我常认为是我的命运不济,也经常怀疑是不是自己有问题。而当我接触、阅读和了解女权主义思想之后,才认识到,我所经历的并不只是我一个人的遭遇,许多女性跟我有一样的经历。只是以前我没有关注到她们。

当我开始在网络上搜索和女性相关的问题时,发现是如此普遍,包括幼奸、家庭暴力、性剥削、性欺骗、少女堕胎等。这时候我才明白,女性的不幸不是因为个人的命运,而是整个男权社会所造成的结构性压迫,是全社会的问题。并且这一问题由来已久,从古至今,从未被解决过。现在似乎女性状况比以前有所改善,比如女性可以受教育、参与社会文化活动,但几千年形成的父权文化并未被动摇,既有的对女性的规训和塑造也没有很大改变。

我一边研究女权主义理论,一边做创作,同时也写关于女权主义的文章。这个过程中,我发现自己发生了巨大的改变。首先是逐渐建立起了女权主义以及社会学的观察角度和思考方式。我开始从个人的世界逐渐走向对社会、他人以及全体女性的关照。我的内心逐渐变得强大,并且愈加坚定。女权主义教给我精神独立的意识。我也从以前被文化塑造的情感模式中解放了出来,不再用男性认可或异性恋婚姻来框定自己。我对自己曾经的人生、曾经历的事也更加清晰、客观和理性。我的世界因为女权主义思想而完全转变,所以我对女权主义思想史怀有感激。正是因为女权主义对我的精神世界的帮助,我希望将女权主义思想传播出去,帮助更多的女性认识自己和身处的社会。这也是我不断以艺术的方式言说女权主义,不断在公共空间倡导女权的原因。当然被视为异端、被排斥、被污名化,也给我造成了巨大的精神压力和困扰。但我还是坚持这样说、这样做,最重要的原因就是我坚信我所做的事情是正确的。这个过程中,我也遇到一些女权主义的同道,她们是活动家、理论家、策展人,她们对我的支持也是我走到现在的一个重要原因。还有就是那些看到我作品的观众,他们的感动与回应都给我巨大的动力。以及在网络上看到我作品的年轻人,他们给我写信、做访谈、做研究,这些都给我巨大的鼓励。

李洁特:

人们常期待艺术是美的,就像期待女人是美的一样。但你的作品不太关注美,反而有一种暴力美学和侵犯感,令人感到尖锐、刺痛和惴惴不安。为什么会选择这种表达方式?当被人质疑,艺术发出恶臭,太过分、太过头时,你如何回应?

李心沫:

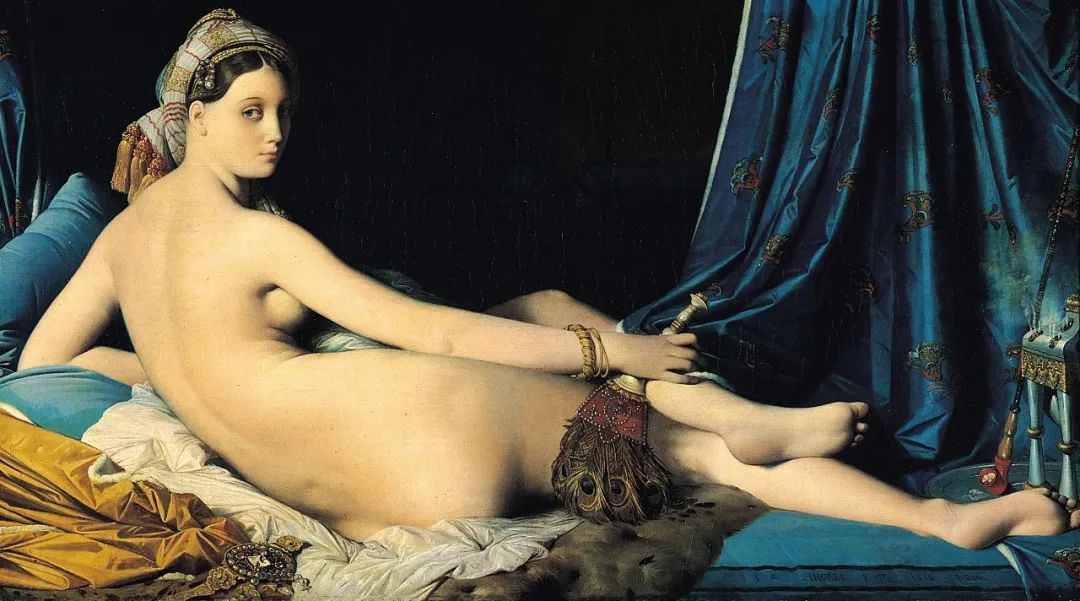

从艺术史来看,古典主义时期的美学追求一种和谐的、曲线的、唯美的美感,这种美感在女性身体的绘画中发挥到了极致。像在卢浮宫陈列的绘画中大多数的裸体女性,这些唯美的女性身体在艺术史中比比皆是,这些对于女性的描绘完全是一种男性视角的观看,女人就像静物和花瓶一样被描绘。在这些绘画里,女性的身体被投射了男性的目光,她们被刻板印象所固化和框定,比如纯洁、优美、性感等。而女性真实的生存体验却被遮蔽。女性主义艺术正是针对这样一种男性视角的审美的反叛,是对男性凝视的抵抗。她们从自身的体验出发表达真实的女性存在和声音。所以我们看到自从女性主义艺术出现之后,之前的审美被打破,那种唯美的男性视角成为庸俗的象征。古典写实的唯美风格其实早已退出艺术史的舞台,尤其是当代艺术出现之后,艺术已经不再用审美作为标准了。其实在当代艺术之前,现代主义时期,塞尚之后的艺术,像表现主义等都早已抛弃了那种对于唯美的追求,而是向着“去审美”,甚至是“审丑”的方向发展,比如蒙克、德库宁等。

当我开始创作时,其实是从当代艺术进入的,并且受到女权主义艺术的影响。所以我的作品不再追求审美,而是反对传统意义上的审美趣味。我希望我的作品是真实和充满力量的,能在人们心中产生震撼或共鸣。也是因为我对死亡、伤痛、暴力的持续关注,还有对于一种极致的追求,我的作品经常呈现出一些令人不安、刺痛、尖锐的东西。这些无法产生审美愉悦,但会引发震撼和思考。这也是我想要的。我的样子其实不是特别张扬,甚至看上去有点柔弱,所以我需要一些强烈的东西将我的柔弱破坏掉,这是我一直在行为中展现的。

我的作品,尤其是早期的作品,的确挺猛烈的,比如《阴道的记忆》、《伤痕的陈述》、《经血的自画像》...暴力、身体、性器官、月经血,这些被大众审美以及中国的文化传统所排斥的东西的确会引起众人的攻击和不适。有人说太直接;有人说太过;有人说太极端…面对这些言论我一般不会理会。因为我知道我在做什么,知道这些作品的意义在哪。主要是我一边创作一边研究艺术理论,可以非常清晰地解读自己的作品,而且我知道这些作品所揭示的真实性。虽然有时也会感到脆弱,但这条路,我还是走到现在,这些作品也依旧有意义。

李洁特:

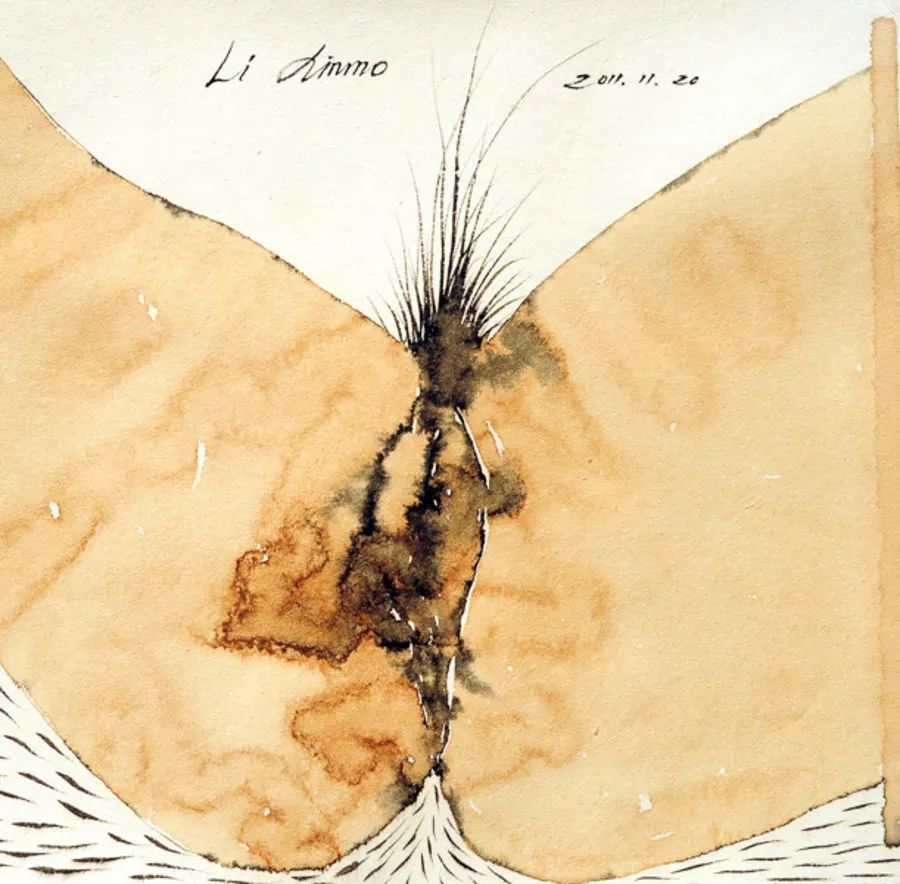

你对阴道的描绘让我想到古斯塔夫·库尔贝著名的油画作品《世界的起源》。你是否有受到库尔贝的影响?当男性和女性在凝视阴道时,有何不同?

李心沫:

当我开始用经血作画时,还不知道库尔贝的这个作品。我是用一种非常直接的方法来描绘女性的阴道。我把阴毛画成草丛,并且河水从阴道里流淌出来。这个作品表现的是一种女性与自然的连接关系。女性的身体成为大地的一部分,女性的身体是生长之地,自然也以这样一种方式化育生命。

Part IV. 赛博格的世界让我们重新想象两性关系

李洁特:

你最新的创作采用了最潮流的数字艺术的形式,探讨人与机器、人与科技的关系。这个系列在讲一个什么故事?和被物化、被他者化的父权社会体制有什么相关性吗?

李心沫:

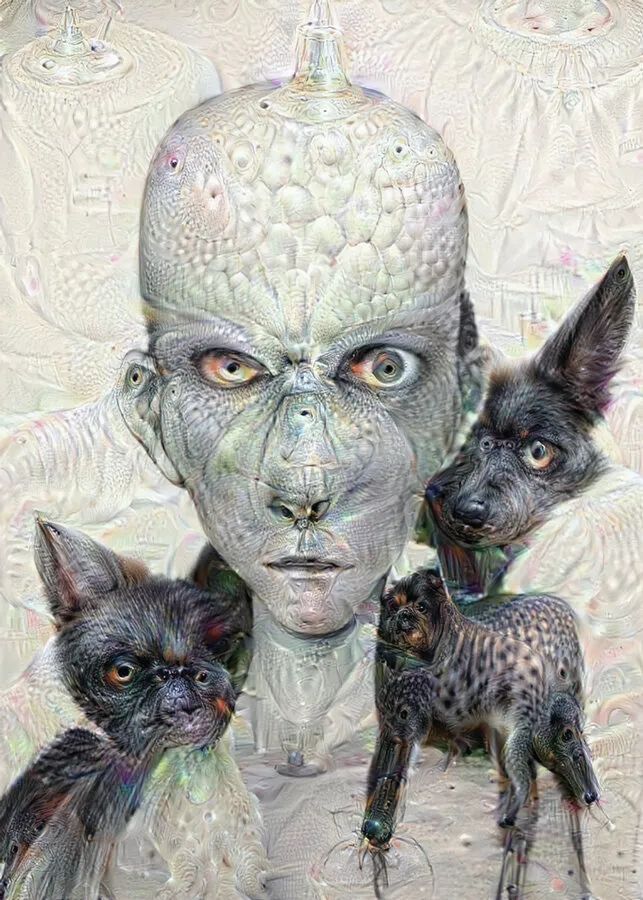

《白日梦境》系列是我从2013年开始延续至今的艺术实验。最初我在德国驻留期间开始了一些纸上绘画,这些作品里,我将人类(女性)、动物、植物结合在一起,融合了神话和想象的元素。回看这些绘画,我好像在不知不觉中创造了一些新的物种。他们带着某种超验的力量,并且拥有一种神秘而恐怖的气息。在画这些作品的过程中,我尽量空掉自己,让潜意识工作。那些形象就像来自另外一个时空和维度,他们只是借助我的手来到这个世界。就像我理解的,人就是一个灵魂进入到一个躯体的过程。而我在画这些的过程中,也能感觉到我在赋予一些隐秘的灵魂以形状。我用画笔建造他们的身体,当他们被画出来,就复活了。当我与这些画中的形象对视时,我能感觉感觉到他们是真实存在的,并且能看到那些灵魂。

2015年我接触到了人工智能视觉Deepdream。2017年完成了《白日梦境》系列,我把绘画上传到Deepdream,经过人工智能的重新解读,生成了一种新的图像。画笔创造的形象经过人工智能的再创造,得到了意想不到的结果。这些形象被赋予了一种未来感。他们拥有了奇异的色彩和丰富的肌理,以及人工所不可企及的繁复细节。直到此时,这些生命体的创造好像才被完成。

这个系列我一直在做。我有种期待,希望这些存在于虚拟世界的生命体可以成为这世界上一种新的生命形式。2022年我把这些作品进行了再加工,让他们在虚拟的空间中运动。他们开始开口说话,发出一种特殊的声音。他们在讲述一个隐秘的、不为人知的故事。我给这个系列命名为《再生》 。巧合的是,这些作品触及到了“后人类”的概念。这些形象由人和人工智能的结合而完成,是多元复合的生命形象,是人类社会中不存在的,它们存在于虚拟世界中,这似乎展现了后人类的一些重要特质。

开始创作这些作品时,我更多考虑的是人工智能的概念。但当我用女性主义的视角再去看它们时,我发现,我是在创造一种未来女性的新神话形象。这些作品以女性为主体,但这些女性形象与以往的完全不同,她们的身份不明确,带着半人半神的特征,同时又具有一种未来的气息。后来我将这些作品与“赛博格女性主义”联系到一起。

唐娜•哈拉维在其著名的作品《赛博格宣言:20世纪晚期的科学、技术和社会主义的女性主义》(1985年发表)中,设想了一个赛博格的世界,在她的构想中,赛博格主动终结了女性的恐惧、焦虑与孤独,因为在赛博格社会中,男女两性的区分不再有意义,男女之间的界限也变得模糊。女性不再是繁育后代的母体,生育可以通过信息交换或人工培植来实现,脱离开生育功能的女性也就脱离了已有的社会结构和叙事的控制。

赛博格给我们展现了一种不同以往的生命形式,它打破了生物与非生物、人与机器、物质与非物质的界限。这也意味着那个从古希腊开始建立起来的、以人类为中心的世界,那个二元对立的观念系统开始瓦解。用身体和意识定义的主体存在的人会逐渐消失,同时,性别的概念也将随之解体。

通过艺术赋能女性