我的嗅觉,消失又回来

文/书航 2022.12.31

嗅觉消失了

12 月 19 日,阳了以后第四天,解除在小房间隔离的第二天,我的嗅觉消失了。

早上起来给崽换纸尿裤,没提防,发现纸尿裤上有便便的时候,已经有一点粘到了我的裤子上。而这时候我才回忆起来,我平时是依靠闻来判断崽拉没拉的。

我已经连这么显著的味道都闻不到了。

仔细想想,也可能是前一天没的嗅觉。我当时还去厨房打开一瓶醋闻了闻,拼命的耸动鼻孔,多多少少能吸到一点味道。但那可是醋啊。

确认自己没有嗅觉时,我有一些比较复杂的感情。

缺少嗅觉,不是心肌炎,不是肺部感染,不是发烧、咳嗽。甚至,如果你感染新冠之后留下的长期后遗症,只有唯一的一个嗅觉丧失,都可以拱手说恭喜恭喜的程度了。很显然,套用 2022 年最流行的关键字之一,嗅觉对于我们是「非必要」的。

但是,嗅觉确实是我身体正常机能的一部分。对于我来说并不是什么可有可无的事情。

我的嗅觉其实在还好的时候,也不算很灵敏的那种。我老婆可以闻到更远一些的花香,而我往往注意不到。但如果我凑近一些,肯定可以闻到。我记得大概七八年前,我在一个偶然的时刻晒被子,能闻到所谓「阳光的味道」。

只不过,这次我才真正意识到,嗅觉不灵敏跟没有嗅觉是两码事。这两天饭菜端上来,我得喂到自己嘴里才后知后觉的说真香,而且香的层次也比之前单薄了一些。这倒没有影响我的饭量。

其实我本来可以用自己的色弱做类比的,色弱和色盲也是两码事。我不能分辨体检时候常见的点点画上的图案和文字,但红绿灯当然没问题,日常生活也不是黑白电影。其实大部分色彩的辨认应该都跟普通人一样,只是少数情况会分不清一些颜色到底是蓝色、紫色或是绿色;另一些颜色应该算是黄色、橙色还是绿色。

不过这意味着我不能考飞行员,也不能学画画。后一件事对我的打击略大一些,因为我高中时自己画过画,上色的时候我以为的浅蓝色在别人看来是一种死亡芭比粉。后来我就主要画线稿,需要色彩的时候从图片上吸色,再后来忙起来就不画了。

也因此我稍微会一点点 ABC 级别的前端,但没能成为一个设计师。对于数学不好,转码困难的文科生来说,本来做设计可能是进大厂最理想的活计之一了,多少还会鼓励你不务正业去追求生活里的「非必要」,人要活得浪漫一点才会有更多灵感。

没有嗅觉是比色弱更弱的一种「非必要」,除了不能进食品行业做质检什么的,暂时没想到这构成什么就业门槛。——但是,它让我吃饭不香了啊。

想这些事情大概花了我 5 分钟,一开始觉得也没什么,但越想越伤感。于是我开始做家务。

我收拾屋子,拖地,洗崽的衣服,洗自己的衣服,洗澡,吃饭,洗碗。有时间打开电脑之后,我花了半个小时,查询微博和公众号上发布的讣告,收集了最新的 30 多条。

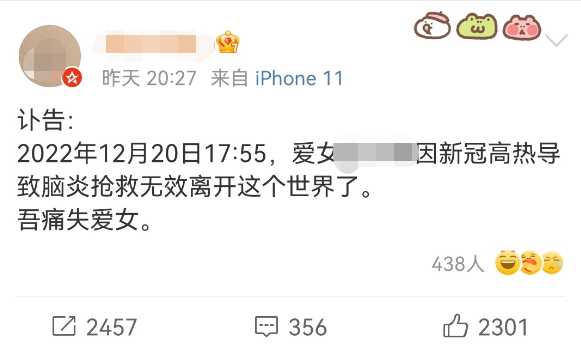

「超额死亡」是 2022 年沉重的民间词汇表上,最新增添的其中一个单词。那一天新增的 30 多条死讯,此前或此后一直都有的死讯,涵盖的人从院士,画家,名伶、老省长,到某个武术班的教练,某个普通人的爷爷、姥爷、父亲。也有一个微博用户坚持记录她两岁女儿的日常生活,直到某一天她发出最后一条说「痛失爱女」。

然后我问自己:「在这么多人死去,这么多他们的亲友哭泣的同一瞬间,我只关心自己的嗅觉,这是不是一种错误?」

《非必要离校》

谁会跟我一样大逆不道地不关心那么多「远方的哭声」,只在乎自己那双可怜的鼻孔呢?或许肯定会有一批在校大学生。

我想起今年 4 月,中央美术学院的朱皓月同学写的短诗《非必要离校》:

实习 挂号 雅思课 算是必要的吧

那 蹲守一朵飞檐上的云呢

捂回一袋板栗呢

被落叶淋上头发呢

坐两个小时昏昏欲睡的校车 去牵另一半的手呢

万一 这张照片被传成经典呢

万一 这袋板栗分给了一个濒临崩溃的同学呢

万一 淋湿的是一个诗人呢

万一 这辈子就是他呢

疫情让一切都变成了正襟危坐的必要

诶 人间是由无数个非必要组成的呀

有的参赛作品传出来,作品没了;有的参赛作品传出来,比赛没了。这首诗参加的 2022「全球华语大学生短诗大赛」,在这首诗曝光以后,就再没披露过赛事进度,以及最后是谁获了奖。

其实你看,朱同学也需要找一些理由,来说明她想要在校园中享受的「非必要」有演化成绝对必要的可能性。但其实连这都没有必要,我最喜欢的是她写的最后一句:「人间是由无数个非必要组成的呀」。

蹲守一朵飞檐上的云,捂回一袋板栗,被落叶淋上头发,坐两个小时昏昏欲睡的校车去牵另一半的手,这些事本身就很美,它们不需要产生什么后果来证明自己,它们本身就是生命意义的一部分。

我可以「上纲上线」地将嗅觉标定为防止我的裤子再被崽的便便沾染,或者在厨房漏煤气时可以救我一命的「关键先生」。但是没必要,就算嗅觉是「非必要」的,我也要它。它没了,我也有权利伤心难过。

其实在严密隔离的大学校园里面,「非必要」的事情远超过上面那首小诗涵盖的范围。参加旁边书店的线下沙龙活动,跟台上的嘉宾举手提问?周末逃出鸟不拉屎的大学城,坐地铁到城市最繁华的地方,或者干脆买周六日的来回机票快闪一下?趁着同学生日或者官宣恋情,在学校对面的馆子里搓一顿?

别说这些了,有些同学连毕业照都没有。我本科好像也没去照相,但那时我已经在另一个城市实习。有得选而不去,跟没得选还是有点区别。

几天前,关于学校防疫的最新指南下来了,里面明确提到:「高等学校、中小学校和幼儿园师生出入校门无须提供核酸证明,其他外来人员进入校园须提供核酸证明。」这基本上取消了对学生而言所有那些难以忍受的限制,但距离回到 2019 年及之前仍然遥远的很,特别是对我这个校外人员而言。

作为一个校外人员,我记得自己在 2019 年的夏末,也曾经跟老婆一起,进入过我们城市当中某所学校的校园。那时我们什么证明都不需要,就可以大摇大摆的出入。我们在学校门口买炸串儿,然后带着进入学校的操场,看着下面的学生大概是在给军训结束的队列展示做最后的排练。我们跟着他们一起在操场上跑圈。还有一次,我们中午实在想不到吃什么,就骑着小电驴溜达到学校,找一个女生借了饭卡,去食堂蹭了一顿饭。

再早之前——那应该是 10 年前了,我当时的工位在清华科技园的楼里。在没人的时候,我就会跑到旁边的清华校园里面溜达。有一天我坐在马路牙子上,用自己刚买来的 iPad 2 涂抹校园的风景。有个人过来问我路,我说我也不是学生,我也不知道怎么走。

然后我有一次去复旦(或是同济,忘了),也进入过他们的自习室,在里面坐了大约半个小时,觉得无聊就走开了。在教室的前排,有一对情侣正在那旁若无人地卿卿我我。——我觉得这才叫「共享自习室」嘛。为了对得起自己掏的钱,大多数使用付费自习室的人即使不是真的学习,也得假装在学习。在前面看到别人谈恋爱,在真的自习室那是白噪音,在付费自习室也许会被人打。

还有,怎么能忘记蹭课和旅游呢?2012 年 10 月底,一张「复旦蹭课地图」以复旦邯郸校区为背景,共推荐了 25 门文史、哲学、艺术等领域的公共课。网友纷纷表示「也想去复旦蹭一蹭课,重温一下校园时光」,时任复旦大学新闻中心主任方明说,复旦欢迎所有人来蹭课,并决心为教育资源的进一步公开做努力。「蹭课地图」的走红正说明了社会对这种努力的需求。

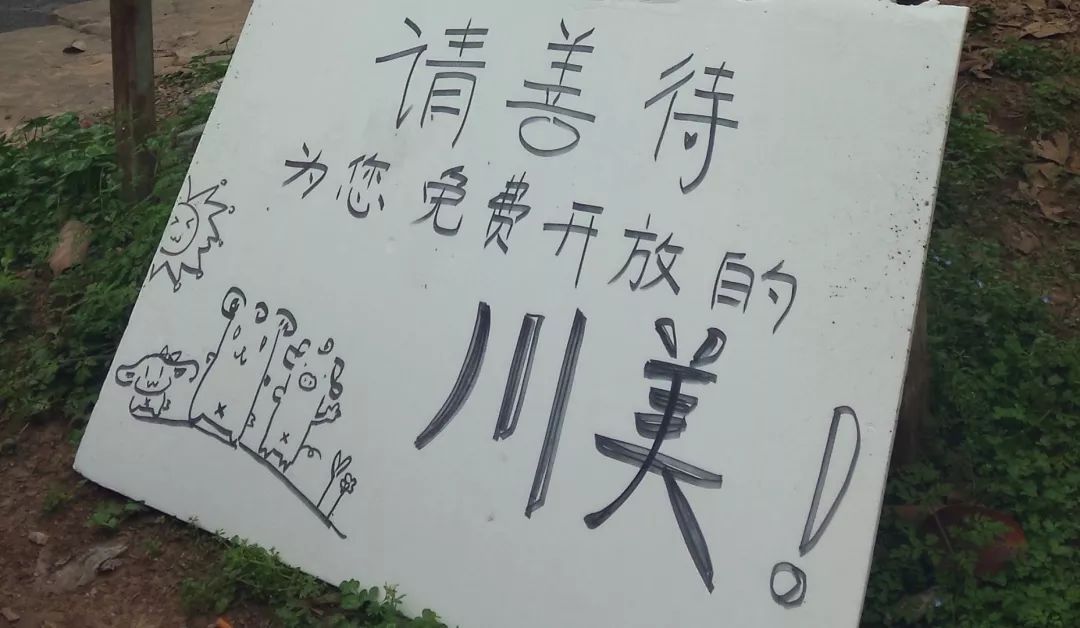

2016 年 4 月,我去川美和重大看了一趟校园的油菜花,发现「川美友好地向游人介绍油菜花的最佳观赏位置,而重大更是在植物园旁边设立了儿童休息室」,当时对这两所学校产生了无比的好感。我就写了一篇《建设开放的,全民学习的大学》,希望学校的教室、图书馆、WiFi、食堂等资源对游客和师生实行「双轨制」,游客在适当付费后,可以市场化的方式享受学校的更多资源。

不过在那之后,可能因为发生了一些安全事故,大多数学校都开始收紧游客规则,直到疫情袭来,彻底封上了大大小小的校园大门。我仍然在期待学校回到欢迎社会人员随意出入的状态,尽管这个愿望现在看起来依然遥不可及。

我的自我心理建设

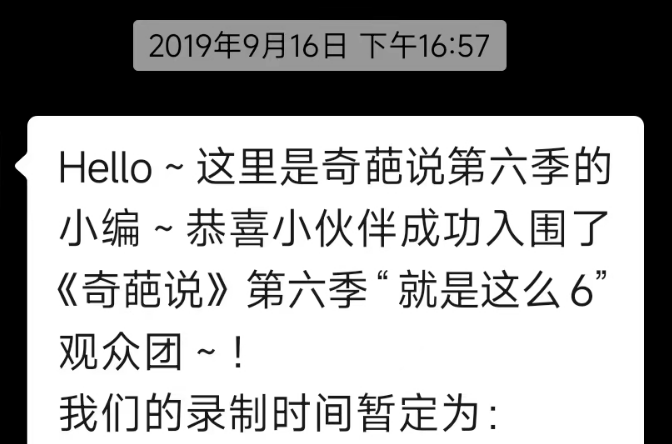

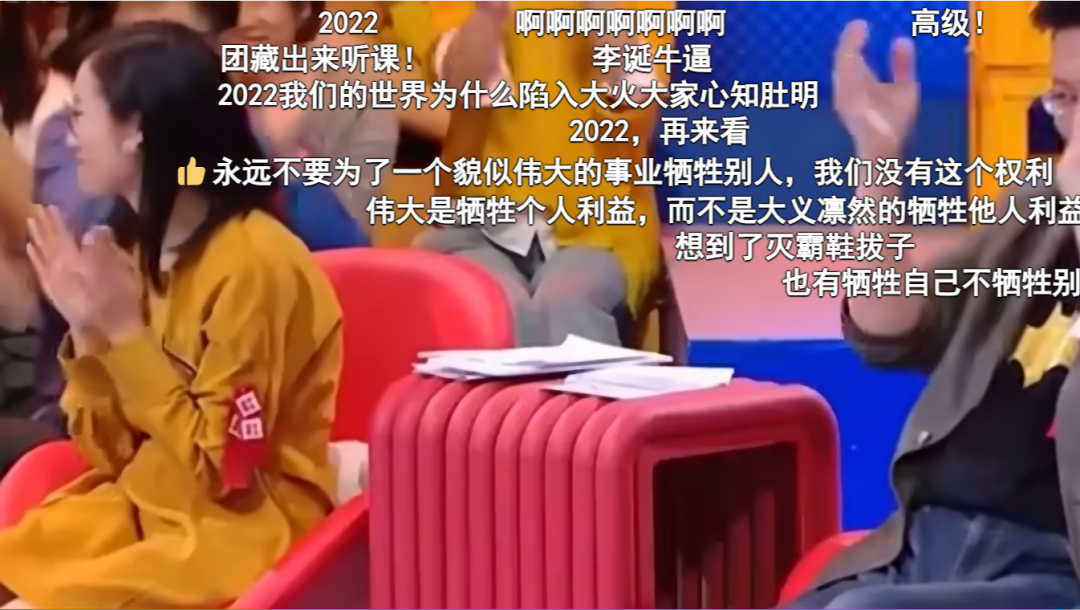

其实我上面提到了「远方的哭声」,这个说法来自 2019 年 11 月《奇葩说》第六季的一个辩题:「《蒙娜丽莎》着火了,救画还是救小猫」。这期有李诞、罗振宇、薛兆丰,还有杨超越。对我自己很重要的一点是,我跟老婆是 9 月份在大兴录制这一期节目时的现场观众。

因为「李诞救猫」这个名场面,本期节目「一战封神」。李诞结束自己发言的那段话我愿意全文引用下来:

「我有很多这样的知识分子朋友,他们知识多了之后,他就觉得天将降大任于斯人。他也不苦其心志,他也不劳其筋骨,他就天天想着怎么牺牲别人。

他每天都在想,我怎么牺牲这个去救那个,我怎么牺牲小的去救大的,我怎么牺牲近的去救远的……你们疯了吗?不要这样。

历史已经告诉我们了,这个世界维系的,靠的是我这样『自私』的人,我们这样『自私』地活着,但是我们不伤害别人,这个世界才能运转。而正是这些为了一些所谓宏伟的事业,为了一些远大的目标,去不计后果地牺牲别人,牺牲别的小猫的人,频频地让我们这个世界陷入大火。」

可能不在现场,至少没有看完整期节目的人,不太能理解为啥现场观众跟疯了一样,当时李诞说一句,就要被观众席笑声打断一次。到最后说完,如果不是现场不允许,全场起立也不是没可能。但当时大家的气氛就是那样的,前面黄执中正好刚把「远方的哭声」那个概念给讲完,大家有点「虽然听不太懂不过好像应该庄严肃穆吧」的感觉,所以才会对蛋总的拆氛围这么敏感。

其实这也是三年来一直「非必要」的「去现场」为什么特别重要的又一个例子,真的,不是任何东西都可以用「远程」来那么轻松地替换的,这过程中总会失掉一些东西。

11 月 24 日,乌鲁木齐发生了一场高层住宅火灾。两天后,发布会上提到「部分居民自防自救能力弱,火灾发生时未进行有效的扑救及及时的逃生自救」。因为李诞说的是「频频地让我们这个世界陷入大火」,这段发言又再一次被很多人重新提起,并且说「直到这一刻我才真的听懂了」之类的。

然而这其实还不算是最终章。现在,我们每个人都能听到或者一些名人,或者自己身边的人,朋友的朋友的亲属去世的消息,我们也知道现在甚至很难让他们入土为安,这也相当残忍。没有什么人会对更新的、更大的这一波创伤无动于衷。

我们用当初的「动态清零」政策,去保护这样一群没有活过这个冬天的人,这是不是「宏伟的事业」?是不是「远大的目标」?在个人主义流行的当下,「自私」地活着可能是一种潮流,一种风尚,一种解构。然而这是否真的可以心安理得地说是「不伤害别人」?我们只顾我们自己,是不是哪里可能不对?

整个 2022 年,至少从西安、从上海的事情开始,我一以贯之地支持和期待解封,虽然我们家坚持戴口罩、做核酸,减少跨地域流动,怀疑自己是「次密接」的时候主动报备社区(然后自我隔离到社区说可以了为止),遵守当时的一切防疫政策。

此时我自问,「我这么心心念念要解封,是不是错的?」如果解答不了这个问题,我就良心难安,睡不着觉。不过我最终还是在自己烧得最厉害的那几天,自我解答了这个问题。因为我也只有力气胡思乱想,别的什么都干不了。

我把它拆成两个问题:

① 「远方的哭声」到底有多「远」?

距离是一个渐进的光谱,而不是非黑即白。什么地方的哭声值得或应该让我们关注,什么地方的哭声则可以与我们无关?

这里要提到一个「名场面」。2017 年春节,联合国的微博发了这么一条:

「亲,年夜饭吃完了吗?一定很丰盛吧!然而,你知道吗?全球现在仍有近 8 亿人每天忍受饥饿折磨。另外,还有约 8 亿人生活在极端贫困中。」

很显然这是「大过年添堵」,然而你仔细思考这件事的性质,它跟韩国黎泰院踩踏事故发生时,一群人在救护车旁边载歌载舞的性质是一样的;它跟一边是医院急诊和火葬场,一边是人头涌涌的购物中心、重新堵车的主干道的性质也是一样的。

有的人看到了悲伤的场面,另一些人没看到,就如常继续自己的生活。还有的人,知道世界上近处和远处一切的悲伤,但在感受完这一切以后,依然主观地选择如常投入自己的生活中。

我们可以说因新冠死难的同胞,跟在封控过程中延误救治死亡的同胞哪个更高贵或更卑贱吗?我们可以说死于新冠的中国人,跟死于新冠的美国人或印度人有高下之分吗?我们可以说发生在中国的死亡,和发生在乌克兰、阿富汗或埃塞俄比亚的死亡有什么不同吗?……

归根结底,还是我们看到什么,就在意什么。「君子远庖厨」,在我们没看到后厨宰杀牲畜之前,肉就仅仅是肉而已。所以在这里李诞其实又说对了一句,「他们知识多了之后,他就觉得天将降大任于斯人」。能听到「远方的哭声」是只有当看到的事情足够多、视野足够宽广了以后,才会产生的一种反应。

而当我们看到的事情足够多,视野足够宽广了之后,另一个会自然而然发生的事情,就是负面信息的过载,负面情绪的过载,以及随之而来的自保机制。这被称作「同情疲劳(compassion fatigue)」,指经历过太多感同身受的同情后产生的淡漠情绪。比如在应对了太频繁或太多次慈善诉求后,而对苦难中的人们表示冷漠。

也就是说,如果我们从一开始,就对封控过程里的一个人乃至一只猫的境遇牵挂了太多,那在放开的海啸席卷之后,让后续再死去的人变成脑内边缘化的一个数字,才是保护自己的必然结局。不然,说不定我们都要学张纯如,浸透在无边的人类的苦难中,最后献祭了自己的生命。

这会造成的一个必然结果就是——我们最终只能记起,也只能负责记忆自己身边最亲近的人,以及自己亲身体验过的苦难和丧失。而且我们也势必每个人都有每个人的责任,去分布式地记忆自己最亲近的人的苦难和丧失,因为在所有人的疲劳过后,也就是说大家都「麻了」以后,我们将会是传承这些记忆的「第一责任人」。

② 我们是否有任何能动性可言?

对于降低最终伤亡这个「宏伟的事业」和「远大的目标」,是否有一些事情是我们自己可以努力去推动的?

自从 12 月以来,我在无孔不入的信息轰炸中,感受到那些解封后失去亲友的人的痛苦,以及由此转化而来的愤怒。他们的怒火就像这一年的其余 11 个月里,那些因为防疫而影响生计,或者同样失去亲友的人的愤怒一样,同等地旺盛和真实。相比法国、英国和韩国罢工的服务业工人,相比因为堕胎权和枪支管控而对峙的两拨美国人,大家也就是缺一张选票而已,这或许已经是一种「党派政治」和「族群撕裂」的起源。

我的感受是,现在愤怒的人主要愤怒于:或许我们还能再多坚持一阵,只是有人忍不住大喊大叫;或许我们可以提前准备一些药品,可以小规模分批次地放开,不要都挤到一块儿;或许我们现在补充对农村疫情的关注,让还没受到高峰冲击的地方少点伤亡还来得及……

综合起来就是一点,我们能做点什么,我们必须做点什么。当然是了——如果我们本可以做些什么而不做,不论是谁都应该愤怒。

但是好吧,把这些问题都回过来问问自己:我们要坚持这样防着一辈子吗?如果不要,那什么时候放开是更合适的?放开真的可以小规模分批次地实现吗?再给我们一次机会,药品和农村会提前准备好吗?

我今年觉得应该放开,是因为我一直认为放开是「天要下雨,娘要嫁人」这种不可避免的事。虽然上海 2021 年的经验能防住 Delta,但「瓷器店里打老鼠」也很难复制。即使不考虑 Omicron 连大城市都防不住,其它地方也只能付出更大代价来防 Delta,比如瑞丽那样。

吴尊友在《财经》年会上提到:「如果我国把『新十条』提前到今年年初,中国大陆就会多死亡 86.6-103.9 万人」。在主要流行毒株不变的前提下,这个估计,实际上不是「多死」,而是「提前死」。我们多撑大半年再解,换来的也不是他们的「少死」,而是「晚死」。

当然,这决不能抹杀全国人民上下齐心换来的无限功德。中国人就是在拿着「人定胜天」的英雄主义气概,跟病毒抢阳寿,跟自然规律讨价还价,此之谓「逆天改命」。过去三年的大部分时间里(至少有两年半),我们其实都做到了这一点——让每个人都牺牲一点,来尽一切力量延长弱者的生命。对于现在在一个月内「超额死亡」的所有人来说,我们就是他们的呼吸机、ECMO。

而最残酷的一点是,人力总有穷尽时,我们承认撑不下去了,要崩溃了,要撤退的时刻总会到来。不管是今年年初,还是年底,这一刻终究会来临。我们确实如同发布会上、社论里说的那样,自始至终在「算大账、算总账」。而这个账算不过来的那一天,终究是会到来的。我们已经将不可避免的结局延后到了看起来不可能的程度,每一个生活在这片国土上的人,不论立场,只要遵守了防疫政策,那就都已经尽力了。

谁告诉我们这个账算不过来了?就是那些告诉大家清零已经再也坚持不下去的人。他们说的也都是实话,不是「狼来了」。这些实话让我们看到更多事情,让我们的视野拓宽,知道了在同一片国土上还有另一批岁月不能静好的人,从而放弃幻想,面对现实。

比起为终究不可改变的事情愤怒和悲痛,也许我们此时更应该做的,是理清自己和他人三年来付出过和奉献过的一切,并且响亮地告诉自己:我们有能动性,而且已经做到最好了。那些我们未能守护到最后的人,他们能多活不止一天,可能多活了半年到两年的时光,这都是我们做到的。

逝者长已矣,其实如果我们没有「哪怕当时我能做点什么,这个死亡就能避免」的负罪感的话,面对亲友离世也会少一点痛苦。鉴于大家大多数都阳过,身体不好,做好活人的心理建设其实更重要。

因为很多事情不可避免地发生了,为了让活人的心理好受一点,还是有必要证明一下,所谓的另一种可能性实际上只存在于我们的幻想中。

我家的最后一段防疫经历

说到我们不可能一辈子「动态清零」,也挺有趣。因为获取了很多受影响民众的消息,我此前主要是通过间接经验来确认,放开是我们不可逃避的终点。没想到等到真放开以后,家里的实际经历和亲身体验,比其它间接经验都更直白地确认了这个结论。

我最后一次做核酸是 12 月 3 日的小区最后一次全员核酸,当时这个核酸机制已经显露出颓象。在两个开放的窗口旁边还有一个小窗户开着,上面写着:

「核酸自助采集点位:为有效避免交叉感染,现提倡核酸检测自助服务。流程:扫码后领签 → 完成检测后自行放入样管内(试行)」

我心想:这能测出个什么来呢?然后我去的时候已经接近结束的上午 10 点,我凑近了看看,果然管里面啥都没有,没人用这个。而早在此之前一两个星期,给我做核酸采样的人——我不知道防护衣后面到底是不是受过培训的工作人员——就已经随便捅两下了事了。

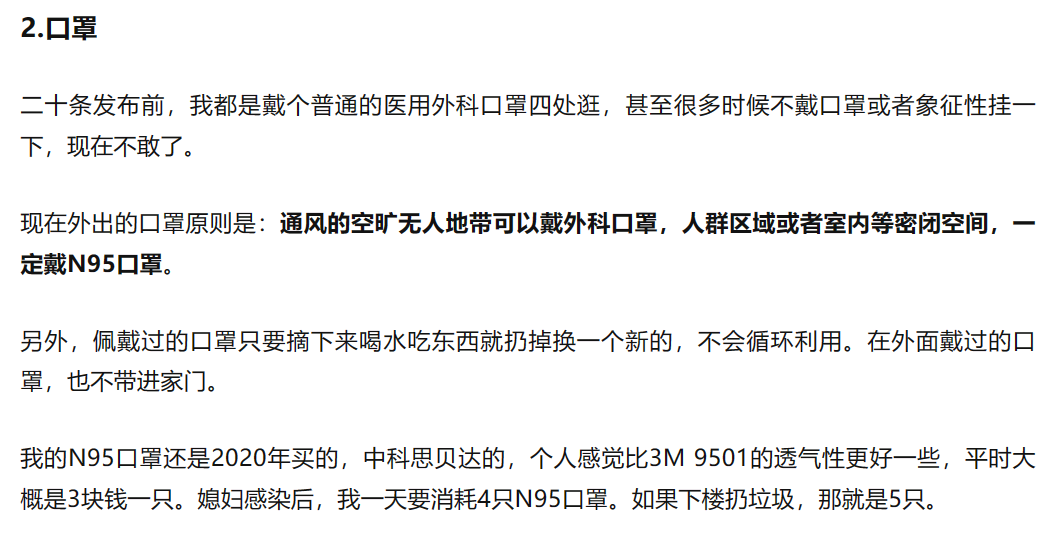

从这时开始我家做了一些加强的防疫措施,但也加强得很有限。我们弄了个塑料袋装满水,盖在洗手间的地漏上面,确认了家里两个水槽的回水弯本来就是弯的且注水的,每次上完厕所都盖马桶盖冲水,出门戴口罩和一次性医用手套,出去一次换一个(但其实也不是严格地每次都换)。

不过堵地漏的塑料袋一直没换新的,其实对于万一真的有病毒顺着爬到袋子上,我们怎么换新的才安全,这个问题我也没有细想过。另外我们换衣服换鞋也都是进家门以后才换,因为门口放不了太多东西,也害怕保洁在楼道里乱喷一气。

然后,我在 12 月 14 日感觉发烧咳嗽,第二天上午自测抗原阳性。「加强的防疫措施」坚持了不到两个星期。

回想一下,我这段时间唯一出门的场合也就是每天扔垃圾和到代收点取快递,那很显然就是在这个场合染上的。但是,很现实的问题是,快递可以不取,垃圾却不能不扔。

确认阳了之后,我家随即开始第二阶段防御,我占用一个小卧室,老婆孩子仍使用客厅、厨房和主卧。

只有「放饭」和收垃圾时候我会戴着口罩手套短暂开门,老婆在门外用 84 消毒液拖地,用酒精沾湿抹布清理门把手,尽量开窗通风。我还用上了一个「神器」——我去做含牙囊肿手术时,在住院期间使用的尿壶,可以容纳 6-7 次小便,非常适合减少在自我隔离期间上厕所的频率。然而家里只有一个卫生间,就算不洗澡,我仍然无法避免出来使用厕所。

结果,老婆孩子 17 日开始出现症状,再加上全家只有一个人照顾一岁半的崽实在也是强人所难,在老婆全面崩溃之前,我也不管她抗原是啥情况,让她测了下体温看在发烧,就心急如焚地解除了隔离,赶紧跑出来做家务。「第二阶段防御」历时两天后破功。

我们一家三口的病程都比网上传的要短,我第 3 天退烧,第 5 天症状基本消失;老婆 2 天退烧,7 天后症状完全消失;崽 2 天退烧,第三天恢复了活蹦乱跳。

我第一天高烧之外的主要症状是腿部肌肉酸痛。我跟老婆说,是不是下半身平时支撑了身体重量从而全都是肌肉,上半身都是肥肉,所以没有可酸痛的地方。

退烧药我前后吃了 3 粒散列通(对乙),当天两粒,周日有点头晕反复用了一粒。老婆就用了两粒。崽消耗了一瓶(20ml 小瓶)加第二瓶的一顿美林。

由于在此之前的 10 月,我有过一次特别严重的感冒(不排除是流感,但肯定不是新冠),咳嗽的很厉害,当时开了阿斯美(甲氧那明)。这是一种有效到恐怖的进口药,我怕的好了就赶紧停用,不敢多吃。这次又有咳嗽的迹象,而且每隔几分钟就咳嗽一下,所以又吃了两次阿斯美。现在基本好利索了。这次不是新冠的感冒让我们有「必要」理由网购了一些感冒药品,正好在这次用上。

耳温枪都快被我们按坏了,家里有孩子的基本都有,在当前特别有用。其他体温计都需要等几分钟才出结果。

家里另一个「神器」是我做鼻中隔偏曲手术后,清洗鼻腔用的冲鼻器,可以把这次生病的顽固鼻涕清理出来。我们的感受是,新冠带来的鼻涕和其他感冒或鼻炎的鼻涕相比,比较缺乏流动性,粘着在鼻腔内部,所以更难受。

在我们一家三口,以及我们双方父母老人,确认都染过病且都已经平安度过的今天,我终于可以说一句:其实对绝大多数中国家庭而言,都是无法依靠个体力量躲过感染的。

我从一开始就清楚我家绝对是防不住的,但为了孩子,当然也不能马上放飞自我,所以在我们家能忍受的最大限度下做了相应的防疫调整。但这些预防和后续的「居家隔离」有没有用?基本没用。家庭作为隔离环境千疮百孔,我家可能是因为运气居多,能延缓老婆孩子两天时间得病,实现了错峰感染,让家里始终至少有一个人可以照顾全家。但如果指望能全阴苟过第一波,那就是奢求了。

我之前看过有人写防护指南,他们家在已经有一个人阳了的前提下,家里其它老人孩子居然全都保持阴性直到发文时(大约是 28 日)。他们是怎么做的呢?篇幅很长,翻到最后的结论就是一般家庭做不到。花的时间太多了,没这么多精力搞防护。

甚至最简单的一点,进入封闭公共场所戴个 N95 是基本的吧?但是我头太大了,我戴不住,会绷掉。然后多来几次,挂耳朵的胶带就没弹力了。但是这玩意儿就是这么设计的,不紧的话怎么挡得住气溶胶?

其实,我家的第一批 N95 口罩是我在 2015 年储备的,当时是防雾霾。然后我就发现自己根本戴不住。后来钱多的没处花,买了也是 3M 的防毒面罩,防护等级同样是 N95/KN95。亲测这个是能戴住的。

这东西应该比那个塑料面罩好用,但是用来防尘没问题,在防病毒的场景下,给这些玩意本身消毒又是个问题,只能用酒精擦。另外,它们会让你的呼吸极不通畅,如果憋久了再来个非感染引发的肺部问题,就更是得不偿失。

然后,呼吸问题解决了,衣服呢?鞋子呢?手机多长时间消毒一次?洗手要什么频率?一岁半的孩子无论如何也戴不住口罩,你能把他怎么样?

所以能真正起效果的家庭防控政策,对我家而言是不可持续的。我就自己给自己投了反对票。

又或者,有可能我不用做到那种程度也能完成防疫,但我真的无法确认这一点。个人防护最大的问题是,其实你根本不知道做到哪一个级别就够了,你也不知道另一个注意不到的地方在什么时候就漏了,最后就变成层层加码了。

在我的读者群里说完上面这句话,有人说我说出了动态清零时候各级政府的心声。想来还真是如此,现在「第一责任人」了,你就是你自己的政府。可能我发那个防控指南的作者属于「瑞丽政府」,另一些不那么极端的属于「郑州政府」,我家属于「上海政府」。

举个例子。12 月 14 日一个专家说,病毒在外部环境难以长时间存活,哪怕是阳性患者的衣服,用 56℃ 以上热水浸泡就可以消毒。结果转发的人纷纷询问:

「那你们当时为什么要闯进人家里消杀?」

「为什么要撬开房门往孤本和字画上喷消毒水?为什么要打死家中的猫狗?为什么要把人家赖以生存的食物都翻出来洒满药水?为什么自相矛盾却从不道歉?」

但是——当我假设家里有重症患者,暂时还不想让他死的时候,当我审视自己的内心,发现我承受不了万一染病导致死亡的内心煎熬的时候——我要无条件地动态清零,除了把消毒水喷到妈都不认识,还有什么办法能 100% 地确定一点风险都没有呢?真要是放松了然后阳了,谁负责呢?这时候我这个小「政府」不往死了喷,是防不住的。

就是这样,有迫切需要的这些小家庭,也就开始不由自主地个人层层加码了。在这一刻,我理解了过去三年我们所经历的一切荒诞。这次大流行让我看到了身为人类的局限。

尾声

这是我的故事,这是我们家的故事。

如果把这一长串故事贴到有些人的眼前,那应该是特别残忍无情的,「我的亲人朋友去世了啊!你在炫你家人都没事?你在伤春悲秋你蹭不了大学食堂?你在说你鼻子有什么问题?!」当然,我肯定也不会这样做。我建议任何时候你看着网上的文章觉得不舒服了,都可以马上关掉。

但我就是这样一种会偶尔做点不合时宜的事情的人,至少现在如此。我就是觉得我的嗅觉、出门旅游和大学生的青春是也算挺重要的东西。更进一步地说,我觉得所有「非必要」的东西都不是真的该丢弃掉的。它们有点儿像是卷起来的三体人,它们卷起来不是为了就这样,而是有朝一日还会重新舒展开。

我很高兴地看到,这几天也有一些人跟我一样,选择去回忆,去关注,去留存那么一些绝对是「非必要」的事物。

《新京报书评周刊》的盘点文章提及,今年高考的时候,有些考生把大杀四方的张献忠当成了「考试保护神」。是有这么一回事,我都差点忘了。

它们的另一篇盘点希望我们能记住 2022 年有「二舅」治好你的「精神内耗」,还流行过飞盘和「媛」。今年的女性形象也多种多样,有余秀华,有王心凌,也有大 S。

单向街书店说,既然提了很多「平庸之恶」,不如回顾一下「平庸的善」?除了上海那家「擅自营业」的巴黎贝甜,还有浙江象山海域的居民们跟消防一起,用 21 小时成功营救了一头搁浅的抹香鲸。

而不管是你觉得特别「必要」的事情,还是我觉得有点儿「非必要」的事情,或许——在新华社评选的 2022 十大新闻里面,都没有出现。

我的嗅觉只离我而去了一天。在 12 月 20 日,我就又能闻到崽拉了的熟悉的味道了,而饭菜也变得跟以前一样香了。专家(又是专家)说,嗅觉或味觉减退症状可以在两周到一个月左右自行好转。

2022 年的最后一顿饭,我家吃的是麻辣香锅。我打着字,它的香味就飘了过来。

我知道 2023 年我将不止一次再感染新冠,我知道新冠病毒每一次变异不见得都会更轻,我知道自己或许沾点儿胸闷和心脏疼,可能不知啥时候才能恢复慢跑锻炼,或者游泳。但是当我知道以上所有都是无可避免的以后,我总觉得那些「非必要」的东西在我心中的比重,变得更重要了。

该来的就让它来吧。轰轰烈烈地开,欢欢喜喜地活,潇潇洒洒地死。就像苏联的诺贝尔文学奖得主帕斯捷尔纳克说的那样:「人不是活一辈子,不是活几年几月几天,而是活那么几个瞬间。」

其中一个瞬间是这样的。在我家阳完一星期,确定全家人都已经转阴之后,我们去了一次蓝色港湾,又吃了一顿在老婆怀孕期间我们种草的勇盛牛肉面。非常开心,它今年没有关店,生意挺好。这一天,是平安夜:12 月 24 日。

我们穿好厚厚的衣服出门。一边关门,我一边说:

「我们出来扫荡啦,世界是我们的啦!(咳)」

📕 参考资料

- http://www.ic.sosol.com.cn/xingye/2022/0420/5994.html

- http://culture.people.com.cn/n/2012/1116/c172318-19597197.html

- https://mp.weixin.qq.com/s/5wtQZDo4L5qKoNE21hmiew

- https://world.huanqiu.com/article/9CaKrnK06I3

- https://weibo.com/1642088277/Mk088pfNa

- https://mp.weixin.qq.com/s/m-VTwlninWiz2SCD00e2Ow

- https://mp.weixin.qq.com/s/sA770k6KuzsmiU5mLF3mZg

- https://mp.weixin.qq.com/s/17pfrW3A0XZ2FgY63TW8fQ

- https://mp.weixin.qq.com/s/333jv0CxBCfYGifRupPZSQ

- https://mp.weixin.qq.com/s/myyp0rH-nYEculELRVSytQ