距離感

週日慶祝母親節,要求的禮物是一家大小陪我去家附近的公園散步。

我們是典型的宅男宅女家庭風,各自獨立,非常尊重個人的空間隱私和時間表,吃飯的時間也不見得能同步,膳食常常是分好一份份裝盤放置在桌上或冰箱裡,要吃時再自行微波加熱。在家上班後更是如此。

四個人的家庭時間,必須要先預約,寫進個人行事曆。

初夏的樹林裡,氣溫適中,陽光燦爛,卻被大樹遮蔽不少,也不用戴帽子。散步或跑步的人大多結隊,單身的女人大部份帶隻狗,獨自一人的多半是男人。以前我常常獨自一人去樹林裡沉思散步,但是自從業界前輩的妹妹在公園裡遭人謀殺,命案至今未破,每次單獨去樹林,媽媽就擔心,後來就有伴才去走走。

Covid 疫情持續,公園主徑入口設立一個標示牌,牌上是隻山貓,以山貓鼻子到尾巴尖的距離為例,提醒大家維持適當的社交安全距離。

在小徑上和陌生人維持距離錯身而過,大家多半還是非常友善的互相微笑說Hello,或是稱讚對方的狗,似乎前一陣子社區劍拔弩張的暴戾之氣,有所減緩。或許,隨著疫苗接種普及,可以慢慢回歸部份正常的生活步調。

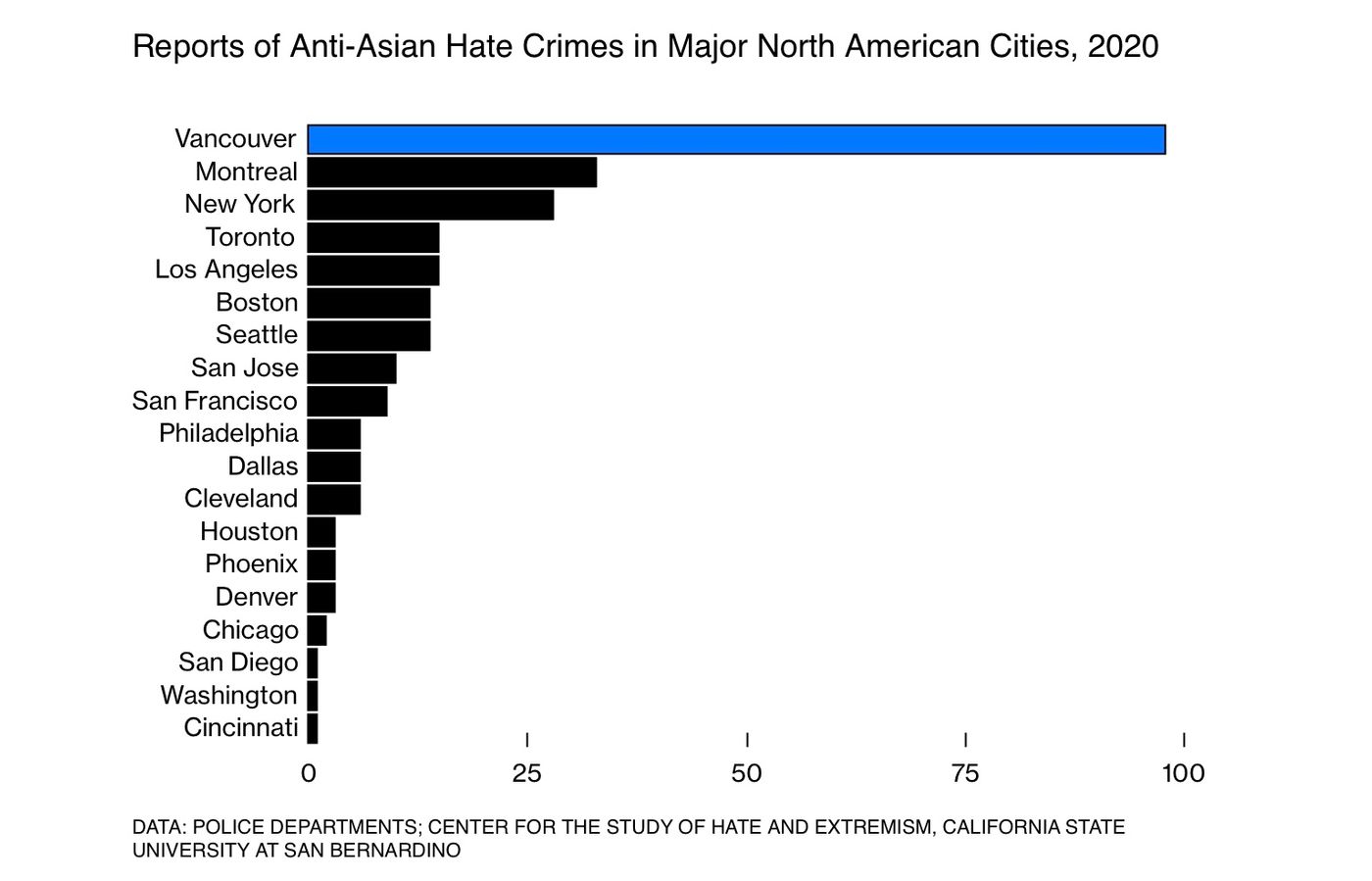

臉書上朋友分享了彭博社上的一篇文章,This Is the Anti-Asian Hate Crime Capital of North America,tag多人,希望大家回饋。雖然他的觀點和這篇報導的重點在溫哥華居高不下的房價,不應該只怪罪亞洲移民(特別是中國新移民)熱錢炒房,但是引起我注意的(也是釣魚標題,Click bait)卻是文章中的這張圖表:

北美仇視亞裔事件最多的城市?我們以多元文化自豪,自由開放,相處友善,美麗的溫哥華?真的嗎?對照多倫多和蒙特婁的事件數,更令人側目。

溫哥華華人社區、新移民、和中文媒體這幾年的表現,或是說經過媒體扭曲放大後建立的刻板形象,的確很惹人討厭,和主流社會價值觀格格不入。其它的亞裔,不管是日本韓國泰國越南星馬印,都有「關我屁事?為何打我?」的委屈感,因為走在路上大多數人根本無法分辨不同的亞裔臉孔,因而常遭池魚之殃。

我對這張圖表有另一個角度的解讀。

就是因為溫哥華自由開放包容性大,被歧視欺凌的亞裔相信法律和公權力會保護他們,對制度有信心,不選擇息事寧人而是勇於報案,事件數目才會居冠。

另一位朋友的看法角度是這樣的:

「中國人『戰狼』外交,或多或少影響了海外的中國人,日前在我參加的一個華人讀書會,就有人表示『既然中國外交官使用強硬的語氣表態,我們中國人民也要對語言、入學和工作的歧視表示抗議!』」

身為老僑和從事教育工作極有成就的虎媽,她覺得不守規矩就應該嚴格管教:「我不崇尚暴力,但是我都想幫忙遞棍子。」她對某些中國人「移民還是殖民?」的諸般投機取巧不守規矩惡劣行為非常有感觸,特別是對「補習班」的「另類服務」非常感冒。

惡意曲解法律和法條,動不動就拿歧視為口號上綱上線,製造輿論,讓對方因時間和金錢資源的考量選擇庭外和解的「逆向歧視操作」也並不少見。

問問四周西人朋友為何討厭亞裔,特別是討厭來自中國的新移民,他們的答案絕少和中國政府或政策掛鉤,舉的例子多半是日常生活雞毛蒜皮的小事,一層層積累後,形成的厭惡。

最常被提到的,就是「不懂得維持距離」,「距離感」太差。

從開車到排隊貼得太近,引起別人生理性厭惡和不適,到大剌剌問別人的婚戀交友收入家庭背景政治宗教傾向,大概是最不自覺但最惹人討厭的行為了。

剛入職場時,我和某位西人新進政治人物很熟,私下稱兄道弟。在某次商業餐會上我一時嘴快,和他打招呼時直接稱呼他的英文名字,會後被和我同行的導師訓了一句:「我和他也是好朋友,但是在正式場合,我會稱呼他Mr. XX。 」這個教訓我銘記在心,從此再也沒有犯過錯誤。

公眾人物,特別是政界人士,最怕的就是豬隊友!

臺灣人的「熱心腸」和人情味,在海外,也是另一種不懂得維持距離感的例子。特別是推薦保健食品養生秘訣。「吃好到相報」,好東西要和好朋友分享是沒錯,但是每個人喜好不同,你喜歡的東西不一定適合人家。人家不要的東西,再好,對他也是垃圾。

東西如此,忠告亦然。家家有本難唸的經,看人家高跟鞋穿得漂亮,卻不知道人家腳上貼了多少OK繃。

Never give unwanted advices.

好心辦壞事的情況,不勝枚舉。

即使是父母子女之間,也要互相尊重維持距離,才可能和睦相處。

想要在全球就業市場混得風生水起的專業管理人,更要有視不同的文化風俗習慣,調整距離感的本領。

Like my work? Don't forget to support and clap, let me know that you are with me on the road of creation. Keep this enthusiasm together!