电影已离开房间

这个故事是剪辑大师约翰·默奇讲的,涉及约翰·惠勒、二十个问题、量子力学和电影制作。

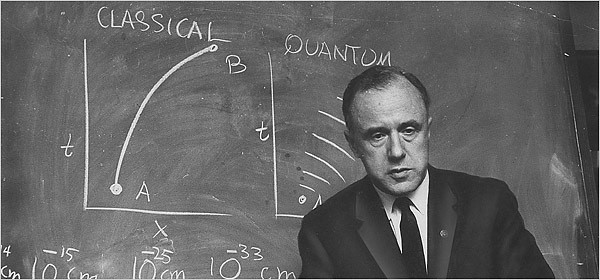

要先从约翰·惠勒(John Archibald Wheeler)发明的一个游戏讲起。惠勒是二十世纪重要的理论物理学家,“黑洞”和“虫洞”这两个名字就是他最早提出的,曾经师从尼尔斯·玻尔(Niels Henrik David Bohr),这位应该不用多介绍了,量子力学的泰山北斗,科学史界一直有一派观点认为二十世纪最伟大的科学家不是爱因斯坦,而是玻尔。惠勒的学生也是群星灿烂,肯尼斯·福特(Kenneth Ford)、理查德·费曼(Richard Feynman)和基普·索恩(Kip Thorne)都曾是他的学生。对,这个索恩就是那个《星际穿越》的科学顾问和执行制片人。

惠勒发明的游戏叫“负二十个问题”,是经典的“二十个问题”游戏的一个变种,设计的目的很可能是用于教学,让学生对量子力学的世界观有更直观生动的认识。“二十个问题”原版游戏的变体很多人都玩过,比如十二个问题猜人物之类,惠勒参考的版本稍微多了些限制。我们可以假想一个游戏场景:惠勒走出房间,然后福特、费曼和索恩环视屋子里的各种物件,选定了桌子上的一个苹果作为答案。惠勒回到房间,开始提问:

惠勒:是吃的么?

福特:是。

惠勒:比面包箱大么?

费曼:不是。

泰勒:是这个苹果么?

索恩:是。

游戏结束。当然这太简单,只是为了介绍规则,因为他们实际玩的“负二十个问题”是这样的:惠勒走出房间,然后福特、费曼和索恩环视屋子里的各种物件,每人心里默默选定了一样东西,福特选的还是那个苹果(没创意的大师兄),费曼选的是书架上的一个非洲木雕(他业余打非洲鼓),索恩选的则是墙上的一幅油画(内心一直向往文艺)。注意,他们不能互相交流,每人都不知道其他两个人选的是什么。惠勒回到房间,开始提问:

惠勒:是吃的么?

福特(苹果):是。

惠勒:比面包箱大么?

于是麻烦来了。记得吗?费曼选的是非洲木雕,这玩意不能吃。所以在福特回答完第一个问题之后,费曼只好在房间里另外寻找一件可以吃的东西,当然他可以选苹果,不过我们知道费曼天纵英才一生不走寻常路,并且也为了让情况变得更复杂,我们假定惠勒上午去了面包房,于是费曼选了桌子上纸包着的长法包。

惠勒:比面包箱大么?

费曼(长法包):是。

惠勒:是这个我上午刚买的长法包么?

索恩:不是!

因为今天是索恩太太的生日,他来拜访恩师的路上刚好顺道取回了订做的生日蛋糕,这时蛋糕就放在办公室另外一头的茶几上。蛋糕是吃的,也比面包箱大,在费曼回答完第二个问题时,聪明的索恩就选定了它。所以惠勒只好继续问福特下一个问题,当然,房间里应该已经没有剩下什么比面包箱大且不是长法包的吃的了,所以很可能接下来福特和费曼也会选中蛋糕,惠勒离真相也不远了。

这个所谓“负二十个问题”就是这么玩的了。量子力学认为世界笼罩在一片概率云里,而观察的行为让概率坍缩,成为无限可能中的一种现实。在你没看之前,那只猫既是死的又是活的,那件东西既是法包又是蛋糕。每个参与者都在绞尽脑汁继续着游戏,带着各种自旋,向着一个“终点”跌落而去。

在评论电影时,为了省事,我们常常指定一个对电影负责的人,可能是具体的,比如导演,也可能是抽象的所谓制作者(Filmmaker)。然后我们就可以煞有介事的长篇大论“这部电影的制作者自作聪明的以为景甜可以胜任这个角色……”云云。但是电影不是一个人拍出来的(至少我们通常看到的都不是),电影制作其实是一个合作游戏,这有点像负二十个问题。

电影的制作条件很可能是所有主要艺术门类里最差的:作为外景地的私家花园只给剧组两个小时的拍摄时间,摄影师和导演花了半个小时还没找到主要镜头的最佳拍摄方法。屌丝录音师百无聊赖已经开始蹲在一边抽烟,怀里抱着麦杆,脏兮兮的热裤在身后撑开,露出半个长满黑毛的股沟。导演和摄影师终于达成了一致,可这时副导演得知女主演五分钟前接到自己经纪人的电话,她和某已婚富商去香港购物开房的事给狗仔队拍了照,刚刚见报了……而这只是拍摄的平常一天。杀青之后还有剪辑、配乐、调色、混音等漫长的过程。

在那些好日子里,每个人的决定似乎总是正面的影响着别人的决定,细节在细节之上生长出来:

餐馆的那场重头戏,摄影师已经有了一些拍摄的想法。然后他被告知最终定了是艾尔·帕西诺来出演麦克这个角色。他想:帕西诺?还真没想过会是他哦,那我不如这样调整一下镜头运动。这时艺术指导已经完成了主要的布景设计,摄影师告诉了他自己新的打算,艺术指导:哦,你想这样弄啊,那我不如也调整一下家具的位置和样式,可能把布景的整体色调也调一调。服装师看到新的布景设计以后:你把色调这样调了啊,那我可能也要改改麦克衣服的颜色和风格,才更协调。

拍摄那天,帕西诺化完妆到了现场:原来我就是在这儿打死他们两个的啊。嗯,和我想的不完全一样,那我倒是可以试试这样去演。拍了几条之后,导演说:刚才不错。不如我们试试把角度拉开一点,看看会怎么样。于是摄影师调整了摄影机运动的位置,又拍了两条之后,帕西诺说:导演,既然现在会收在这样一个角度上,你看我们能不能在最后加这么一句台词……

剪辑室里,剪辑师发现有两条特写麦克的表情特别到位,就跟导演说:你看我们是不是在这块连续用几个大特写。音效剪辑师发现有一条刚好录到了外面隐隐约约的火车声,于是建议导演:我们出去多录几条火车的声音,把它彻底弄强吧,正好反衬麦克内心的紧张。到了配乐那,因为前面的火车声太有趣了,他突然一拍大腿:不如我们把原来的配乐计划彻底改了吧,前面整场戏都不要配乐,一直用环境音压着,直到麦克最终开枪打死了他们俩,要逃离现场的时候,才让音乐一下放出来,直接把整场戏推到高潮。

上面的细节好多都是我编的,不过道理不假:电影制作就是一个艰难且纠结的过程。可在有些日子里,这样疯狂的过程居然可以最终生成《教父》,生成《低俗小说》,那样浑然天成,仿佛每一个细节生来就注定了成功。

当然也有一些日子,游戏在第十四个问题已经陷入僵局,条件变得如此复杂,以至于连费曼这样的天才也只好两手一摊,承认自己已经不能从房间里找出这么一样东西。那样的日子里,好像所有人在拆所有人的台,电影的枝杈还未伸展已经枯萎。一餐难吃的伙食引发了连锁反应;一位主演在所有镜头里和其他的一切显得不协调;坏天气、投资人他情妇、导演他二叔……最微妙的和最莫名其妙的东西都进入了电影的肌理,成为有形或无形编码的一部分。剪辑室里,人们尝试了所有的方法,可电影就是拒绝发出第一声啼哭,而只是躺在剪辑台上,像一具支离破碎的死婴。量子概率云在所有方向的所有可能上都找不到栖身之处,只得消散湮灭,化为虚无。

电影已经离开了那个房间。