“我也是”在纽约:“Metoo in China”纽约布展前后

从“Metoo”到“米兔”,再到“俺也是”这个略带自嘲意味的词条,Metoo在中国互联网遭了好一顿热情洋溢的社会主义毒打。作为参与了“Metoo in China”纽约站全程布展的志愿者,我想我要是写点布展经历下来,那“俺也是”给它添砖加瓦了。

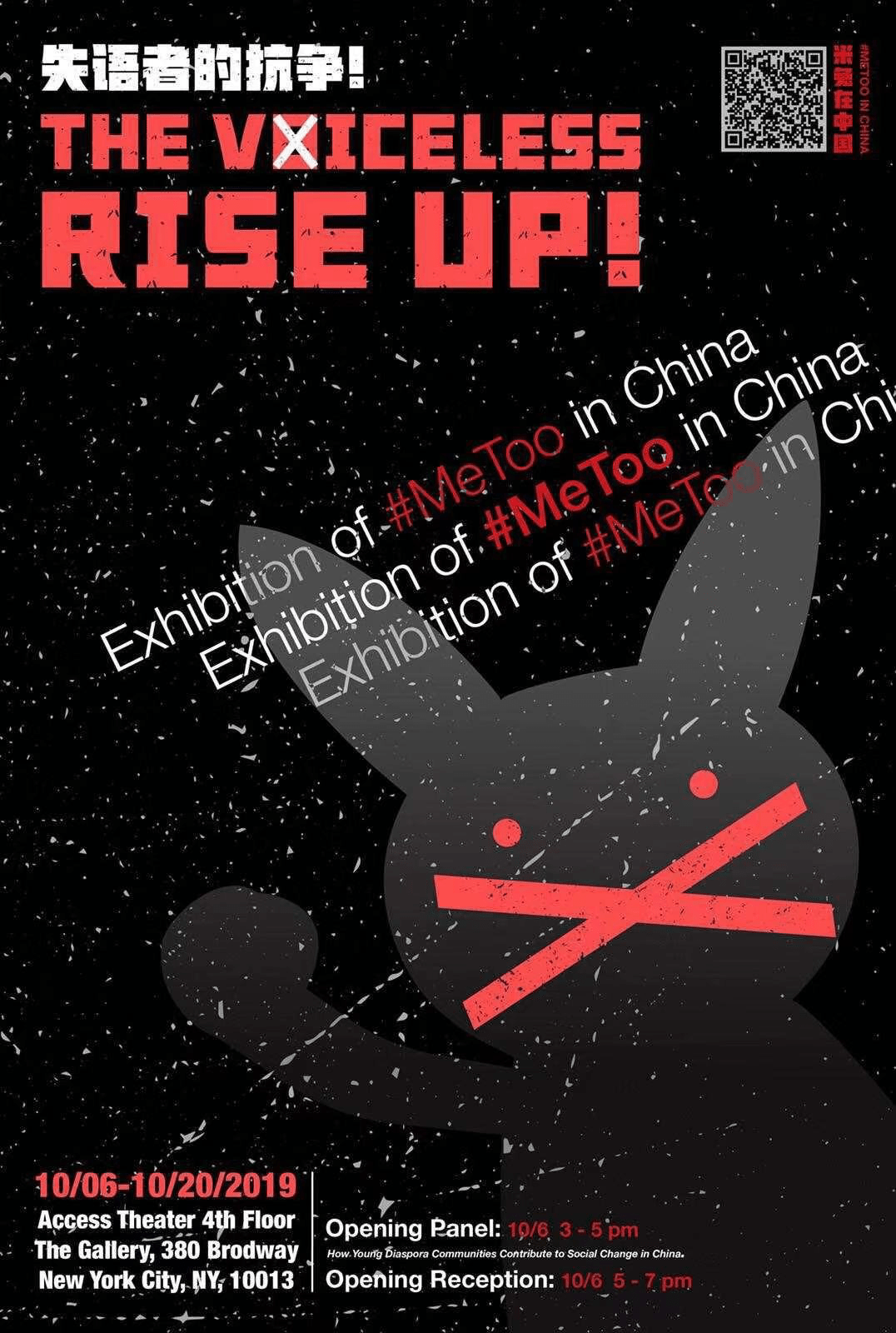

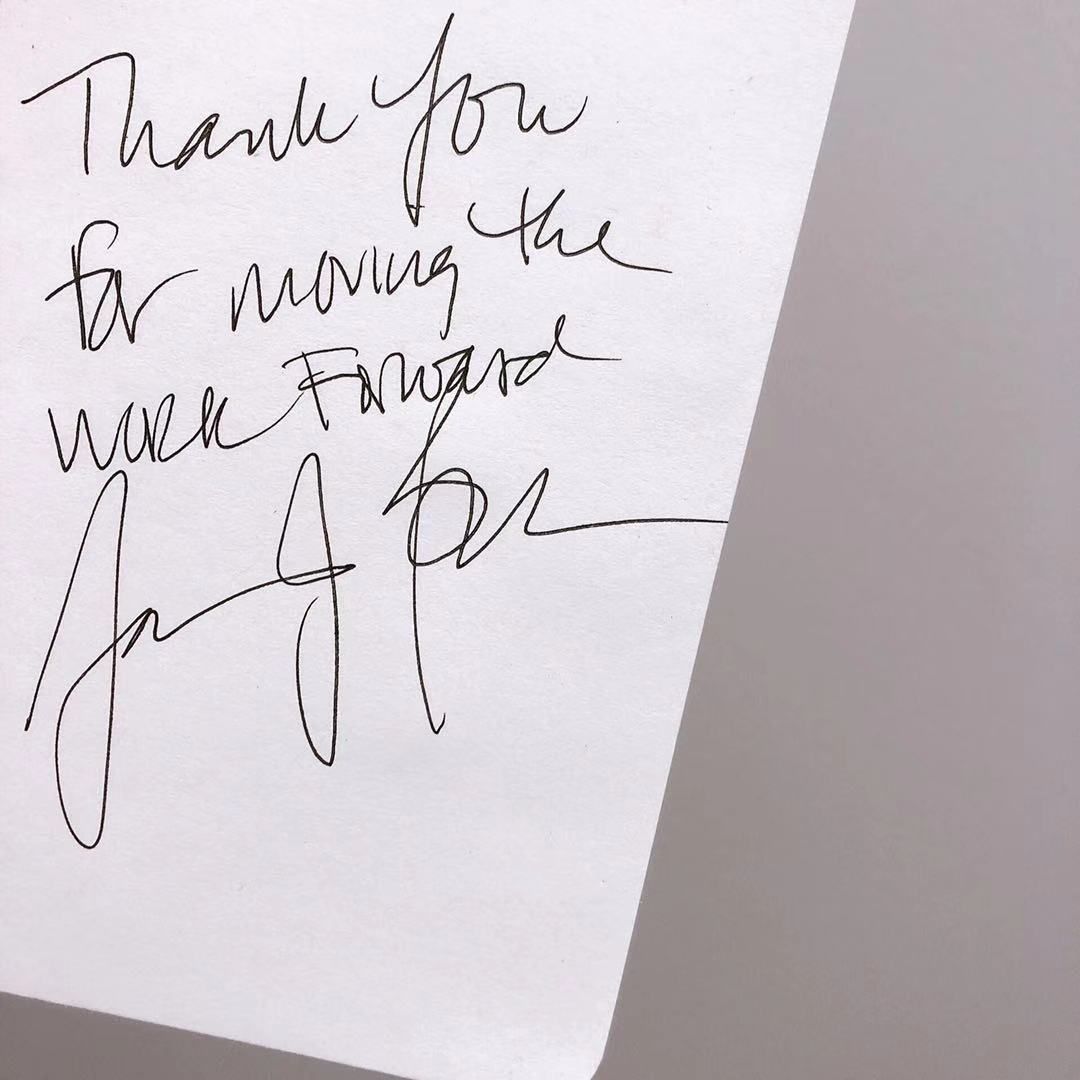

布展开始的一星期前,我和“中国性骚扰大事记”这一展品的设计者甲一同前往Parsons参加讲座。主讲人Tarana Burke女士是“Metoo”这一概念最初的创造者。在我的游说下,工作人员带我们到后台见她。我们交给她印好的展览海报,希望她能帮忙作些宣传。我问她要了一个签名,当时并没有细看。布展前夕我翻开来,发现写的是:“感谢你们把墙往前推了一点”。

很难说我看到这句话时,心里是什么感受。我感觉到有一种精神被一个初次见面的前辈传给我了。那种力量促使我必须站出来,行使一种道义上的社会责任。要与那个侵吞良知的,对被害者展现出天然恶意与压迫的巨兽相对抗。我感到自己在暴风雪中接过一支滚烫的炬火,尽管还未走进展厅,这个展览的一部分却好像被托付给了我。这个展览对于我本人从此有了一点不同的意义。

次日我就去到展厅。展厅里什么都没有,每一个展品都得现做。一些材料印刷的质量有点问题,更多的甚至还没被印刷出来。三天以后就是开幕式,展厅目前犹如练舞室一般空旷整洁。志愿者来来去去,不知出于什么自信,大家好像还很镇定。来帮忙的志愿者多是海外华人,多是社科、艺术类的留学生,也有许多已步入社会的志愿者挤出时间来帮忙。很多志愿者虽为男性,却同样奉献出非常多时间和精力。大家都有自己的学业和工作,但这四天里许多人几乎三点一线地来布展。国内策展人郑先生和女权主义者台风都是专程飞来纽约。一些人只是纽约城的旅客,几天后就要离开,但因为看到了海报而来到展厅帮忙。这事情是很奇妙的:我们这些人本来会擦肩而过,但现在却因为一声呼喊,而聚集到了这个空旷的展厅;我们的命运与生活也因为这四天的同甘共苦,短暂地在这个时间点上有了一瞬间的交集。听负责人讲,担心招惹是非,国内的“Metoo”展览是没有署名的;但纽约站的名单却排了近百人,每一个名字都仿佛一颗子弹。展厅的经理原本对于负责人扣扣嗖嗖有很多不满,后来他说,有很多艺术家来这里布展,但第一次有这么多志愿者自愿过来帮忙。偶尔我觉得专业人员很不足,但现在想一想,也只有那些热烈的、真诚的、有些笨拙的人,才会站起来在黑夜里发出那第一声使人聚集的呼喊。

制作刀片网期间,不计其数的志愿者前仆后继地被伤害,这些暂且不提。我们每天到半夜收工,乘纽约深夜瘫痪的地铁回住所。最惨的是第一天半夜里等车,期间一位很吵的街头艺人坚持不懈卖了一个半小时的艺;然后来了个播报,说我们修路,你车没啦!负责人中的粱小门小姐当场那就昏迷了。郑先生和台风如此被纽约毒打数日,笑容中都透露出对世界的极大疑问。闲谈时我问起小门经费的事情,她面色惨白。最后一天没有饭吃,只好请志愿者乙垫钱买一些可乐来。这一点同样在盒饭上体现了出来。预算不够订所有志愿者的饭,只好匀一匀每人吃个半盒。后来看微博有人说我们无缘无故支持弱势群体,必然是收了钱了!我寻思着不对,要收买我至少也得一整盒呀!可能是为了留出收买我的盒饭,之后几天很多志愿者都自己吃过了饭才来——我现在确信他们是要收买我了。米米在文章里写,最后一天的深夜里我们把音响一个个配给铺着受害者自白的刀片网。这个场景确实深刻。志愿者丙一个个打开了音响,所有这些受害者的自白配上的声音,所有的低语从一声连成一片,悲伤、自责、愤懑的呼喊仿佛海啸灌入这个为她们准备的房间。我们一个个读那些受害者的自白,刀片网上的利刃似乎确实扎进了我们的皮肤。小门感慨地感叹,但没有一种言语可以形容那些声音流入展厅时的心情。我们压抑地感叹着,彼此都沉默了一段时间。布展的时候大家都很有精神,即使经费短缺,也还是积极地在做这些事;可是在音响被打开的一瞬间,我们好像一面被架上了船的帆,终于真实地与那些我们所想要支持的人有了连接。

第三天的最后一个小时,我们几个负责贴大事记的志愿者脸上永远地失去了笑容,设计它的志愿者甲也面露悲切:快一两千个字,要裁剪好,上好胶,一个一个揭开,贴上墙去。很快就开幕了,尽管大家起早贪黑,每一件展品都还是差点意思,好几个环节漏得像个筛子。开幕那天,志愿者丁买了杯咖啡带来,一直到所有工作都结束,咖啡唯一的变化是凉了。

展览总算顺利开幕。届时来了许多记者和摄影师,还有不少观展的人。许多人向我们祝贺。我看着被展品塞得满满当当的展厅,一时有些恍惚。三年前这里还是一片荒芜呢。随后我们走出展厅,在Access Theater门口手拉手连成了一片人墙。小门喊了口号,一条街区的志愿者、媒体人、观展人连在一起,从此我们不再没有声音。

“我们支持Metoo在中国”

“我们都是女权之声”

“我也不是完美受害者”

“永远站在鸡蛋那一边”

“我们相信Liu Jingyao”

“We believe! We against! We resist! ”

纽约的路人行色匆匆,有些人看到,也走过来询问这件事。十月初的纽约寒意凛冽,可作为展览的开幕,布展工作的落幕,我想会是彻底改变了我的一段经历。我问台风她的一些事,她说想做什么就要马上做,每一次都是如此。我又与朋友谈起这个展览,她叹息说,可惜Metoo只能在纽约漂泊,而终究不能够归国。可是谁说不会呢?我们有这样的人,有稚拙又真诚的自媒体人,有一直站在前线的女权主义者,还有这里的、那里的,无数个会一呼而应,闻声而来的年轻人。我们也许会一时失语,但这种哑病终有一天会得到医治。

回家后我倒在玄关的地上睡着了。后来几天,热水碰到膝盖的时候,还觉得疼。指腹因为贴字的缘故,敲在键盘帽上一阵刺痛。可是我在回家的地铁上,看到一条志愿者发来的消息,说一位观展的拉丁裔女孩看完一直流泪,说感谢所有的志愿者把它带来纽约,感谢我们站出来为那些深陷痛苦的被害者发声,并坚持要转达给我们所有人。我站在纽约的地铁上,我也一直流泪。地铁经过常常的隧道,里面的灯一瞬间一瞬间地闪过去,我似乎看见Burke女士,我似乎看见那些远道而来的人,我似乎看见这些天遇见的所有所有美好的男男女女,仿佛人性中最美丽、最闪耀的那一部分在一瞥之中,飞快地向我微笑了一个瞬间。