安全口,逃生門,三位女性藝術家的字裡行間(展評)

去藏身於港島工廈的“安全口”(Exit)畫廊看了三位香港女性藝術家的聯展,何倩彤、馬琼珠、文美桃,展覽名為”字裡行間”, 原文是取自電影Her裡的一句台詞,“The Spaces Between the Words Are Almost Infinite”, 由繪畫、雕塑、錄像, 裝置構成的整個展覽,沒有常見展覽中多媒體作品的張揚,乍一看全是靜默的“低調而素淨”(展覽引語),再細看,會發現每一個作品都嵌套了豐富的社會指涉和藝術家身處時代浪潮之中的個人回應,且這些回應有著不悅耳的尖利與刺痛。

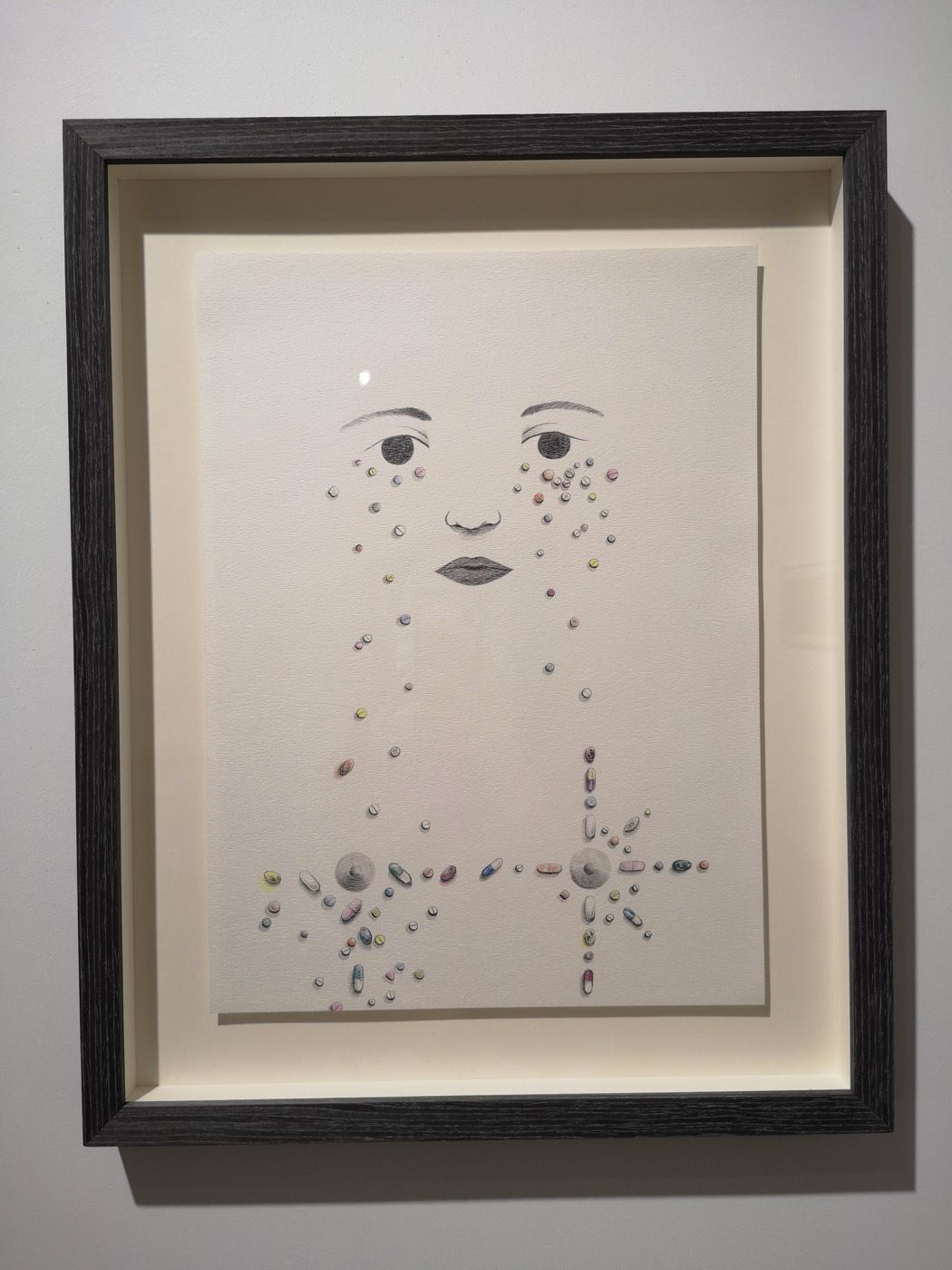

展場第一個房間的地面中間有一隻纖細卻略顯病態的腿,腳指甲上斑駁的紅色暗示著某種女性身份,腳底卻生出半邊黑色的球狀異物,文美桃的這件作品名為《案發現場-腳》,似乎在暗示這個身體部分的生命力是可疑的,依附其上的病變更指向肢體與死亡、外界暴力的聯繫。一面牆壁上掛著馬琼珠的三幅大型拼貼畫作,分別以電影《新女性》、《迷魂記》和《吸血鬼》裡的畫面為主體材料進行解構重組,這些風格差異甚大的影像,在藝術家敏感的捕捉下,呈現出了女性在身體與精神瀕臨崩潰時某一刻的共通情緒:混雜著脆弱的抵抗。另一面牆壁上有何倩彤的畫作《病是恆久忍耐》,也是取材自電影《天使愛過界》裡的一幕。彩色與黑色鉛筆的筆觸,勾畫出一個少女的臉孔,眼睛卻流出無數細小的藥丸,顏色繽紛宛如糖豆,“忍耐”一詞卻道出藥與時間對於“病者”的殘酷關聯,這一符號貫穿在藝術家其他的畫作當中,《時間是他的玩具》,一對不具名的雙手在擺弄排列藥丸,《割腕用音樂》、《明天永遠沒有來》同樣呈現了女性的身體,在一種等待的情景中,加入的樂譜與歌詞元素,成為等待的無盡循環旋律,據藝術家說,畫作中的兩首歌《What He Wrote》(Laura Marling),《Tomorrow never came》(Lana Del Rey )也是她在過去一年若干無眠的等待中無數次循環播放的音樂。

第二個房間有文美桃關於異態“肢體”的兩個作品,一個是雕塑《扒手》,也是取自羅伯特.布列鬆的電影《扒手》,一對蒼白纖長的雙手十字展開,一手輕握,一手抓取,似乎是“偷”的兩個定格切片,但被“偷”的黑色球體卻和第一展廳的腳底病變高度形似,如此“偷”的行為本身也披上了一層懸疑。這種罪案現場的不安氣息在她的混合媒介攝影《誰是殺手I-IV》裡繼續發酵,出現在暗淡海面上的手、腳、背部等身體局部,以“目擊”的姿態被發現,定格於畫面之上。海面、肢體,當然有強烈的社會事件(過去一年多宗“浮屍”)與集體創傷的指向,似乎是出於安撫與平衡,文氏在錄像作品《Exit逃生門》里以詩性的語句配合同是淡色卻溫馴的海面,Exit在此變成了逃生門,暗示了劫後餘生,以及更廣義上生命的延續。

其實整個展覽的作品細節都可以對應到過去一年社運的場景,觀者的“解讀”速度與情緒共振也可以作為一種衡量自身位置與共情度的敏感標尺,馬琼珠的《七頭》繪畫,在沒有讀任何報導和採訪時,我只以為是一種黑色童話,畫著連體的仙人掌狀生物,想到近期看的一些科幻劇集,但過後才知,這是她在街頭看到警棍在欄杆上不斷敲擊而轉換出的“怪物”,黑色石墨的筆觸,確實像沉悶的金屬撞擊聲場。我確實從未站的那麼前,總是在這些金屬怪物出現之前,就往“安全口”去了。同樣有微妙距離感的還有馬氏的《那星》與《乖乖》,兩個裝置在一個牆角遙相呼應,一面牆上是五個真金打造的折角星星,牆角下是一堆俗稱“乖乖”的膨化食品,五角星的寓意很明顯,“乖乖”原來是藝術家熟悉的台灣品牌的童年食物,兩種物料放在一起,對沖感很強烈。這看似是一個二元選擇,但“乖乖”的上方就是幾扇窗戶,窗外綠葉搖曳,如此再去看內部的兩種人造物料,似乎也是一種遮蔽“自然”的自我圍困。

展廳最深處的黑色隔間,有何倩彤的三部錄像,中間的大幕布是49分鐘的錄像《晚星》,截取了93部電影中的光暗場景,也是藝術家自言失眠時不斷重看的電影,而主屏幕中那些從暗處出現的光,街燈、月影、雪光、打火機上跳躍的火苗等等,剝去了音軌,只有畫面的明暗,構成了藝術家所言的“晚星” ,這一比喻和篩選又絕不是浪漫化與機械式的,更多是藝術家個體完全代入影片情景後的投射。我參加了近期在畫廊舉辦的一次放映猜影片的活動,大多時候都是毫無頭緒,直到看到自身也印象深刻的片段,像是《慶州》裡男主角爬上隆起的綠色山丘墳墓,《閃靈》裡面傑克在迷宮般的花園裡面拿著斧頭追逐妻兒,這些畫面喚起了舊時觀影的身體記憶,方才體味到與藝術家在觀看、選取時的同頻。左側牆上的電子相框紀錄了同是失眠夜晚,用激光筆在工作室隨意照射的畫面,右側地下的小電視,每隔幾分鐘就會有一處綠色的電子閃光信號,配合手機提示的音效,在觀眾從明暗堆疊的畫面神遊之際,提示ta們此刻仍是作品內置時間/平行時空的長夜漫漫。激光筆的元素,也是會即刻勾起許多人的現場/媒體畫面,但她卻說這是她在街頭聚會走神時的消遣,剛好也在讀李智良的《渡日若渡海》,書中他也寫到一幕街頭社運場景中某個角色的憋尿體驗,何倩彤也為本書寫了短薦,“所有人都不屬於自己所屬的地方,無路可走但又必須繼續行走”,但在這種行走變成集體性的激越的遊行時,個體的走神,憋尿,不參與大合唱的自由,這是二人的文字與圖像所聯通,觸動我的地方。

這個聯展沒有策展人,由三位藝術家也是友人共同發起,創作時並無特定的主題作為方法與美學上的統一,但呈現出來的效果卻是非常具有對話性的。三人的創作都不約而同地受到電影的觸發,既是電影這一文本豐富性的自然外延,也體現了這一感官媒介成為青年藝術家成長、創作的重要生態構成。同處於社會動盪、疫情封鎖的環境中,三人的作品皆處理個體與外部碰撞之後的創傷及對創口的肌理進行凝視:病變、焦慮、死亡,以及圍繞其中的等待。然而三人的作品卻不指向一種籠統的療愈,“是一種不知名的毒素被發酵出來” (馬琼珠),“不是宣洩,也不是治療,而是怎麼安放這些情緒” (藝評人查映嵐)。特別值得提及的是藝術家之間的友誼,個體性的藝術家如何在困難的創作環境裡,互相支持,以一種女性之間的互通與鼓勵,完成一個具有公共性的協同展示,這在近期針對女性的暴力事件頻發的社會圖景中,非常有啟發性。