一次改變人生的經歷

「這是一座神龕 (Spirit House)。」

「裡面是 God 嗎?”」

「是Spirit,和宗教無關,Spirit 是保護這一小塊森林的神靈。」 Vijo點了三炷香遞給我,「來到這裡要先對 Spirit 說三件事。一,打招呼,可以說' what's up Spirit?' (LOL);二,告訴它你不會傷害這裡的草木和動物;三,每個人來到這裡都有一個意圖 (purpose),告訴它你的意圖是什麼,你來這裡是為了尋找什麼。 」

決定來 Kanchanaburi 森林做義工的時候,所有人勸阻不得之後都只能反復叮囑 「買好保險」 「留下緊急聯繫方式」,導致我臨行前還在猶豫要不要去。那個時候並沒有想過來這裡有什麼「purpose」,更沒想過這次經歷會成為我人生中最難忘的一次經歷。

從曼谷 Mo Chid 汽車總站坐了三小時鐵皮車來到 Kanchanaburi 車站,步行到約定的咖啡廳,見到 Vijo,野生自然保護組織「OurLand」的創始人,一個在泰國長大的印度裔,說著毫無口音的流利英語,一見面就掏出幾塊展示板向我介紹這片森林的生態情況。Kanchanaburi 是泰國西邊的一個鎮,二戰時著名的死亡鐵路就坐落在這裡的 Khwae Yai 河上。這座鎮大面積森林覆蓋,為了保護野生大象,這裡的交通幾乎沒有開發。但過去幾十年,各種各樣的建築商人試圖砍伐森林,有的被村民阻止,有個因為財務狀況擱淺,但野生大象的棲息範圍被折騰的越來越小。

從咖啡廳到目的地森林中央不通車,我們需要穿著救生背心在 Khwae Yai 河漂流過去。浸泡在湖里的半小時,周圍沒有聲音, Vijo 在旁邊閉著眼睛冥想。我對他說「好久沒有這麼平靜過了。」

「Purpose」這個詞 Vijo 重複了很多遍。他曾經是 Toyota 的中層員工,在曼谷過著優越的生活。後來他越發覺得城市不適合他,這種「沒有purpose的生活讓我覺得毫無意義」。於是兩年前他不顧家人反對辭職從曼谷的豪華公寓來到深山老林,用木頭和竹子搭了一座可以接待30個客人的木屋,並在周邊建起各種各樣的樹屋,雞圈,迷你有機農場,自給自足創造了一個小型生態圈。

「手機下線,人生上線」是這裡的規則。剛到這裡的兩天我只碰了幾次手機,大概是向家人朋友報平安。不是有意遵守規則,大自然就是有這種神奇的力量把你從手機上吸引開。

「我們用的能源70%是太陽能」Vijo 指著房頂上的太陽能闆說,「剩下的是煤氣和柴火。房子後面的水泵用來循環和淨化生活用水。生活垃圾全部分類處理。」地上擺著六個塑料桶,清晰地貼著分類指示標籤。後來幾天到當地村民家裡吃飯的時候發現,即使最簡陋的村民家裡(有的甚至只有一張床和一台電視機),都擺著類似的垃圾分類桶。

他們在基地旁邊搭起的這座樹屋成了志願者和工作人員的最佳私人空間。人們到這裡寫生,看書,冥想,抽葉子,幸運的時候夜裡可以看到野生大象舔鹽池......我曾不小心在這裡睡著了一個午覺,best power nap ever!

這裡的每一個人都愛大象。當地村民家家戶戶擺著接雨水的桶,給夜間來的野生大象喝水。大部分人不會因為大象踩踏了自己的莊稼,或者偷吃了自己的玉米而生氣,更不會用電網或者陷阱去傷害大象。

「我想創造一種完全自然的生態旅遊」Vijo說,「村民們發現野生大像不是將他們趕走,而是告訴我們,然後我們帶著遊客在遠處觀察。不需要馴化大象,他們可以和村民以及遊客和平相處。」 地球上有一半的人口生活在城市裡,「野生動物」是個非常陌生的詞。在城市長大並到超級城市生活的我,在和野生生命這麼近生活的時候,第一次體會到它們是以如此不可思議的存在。

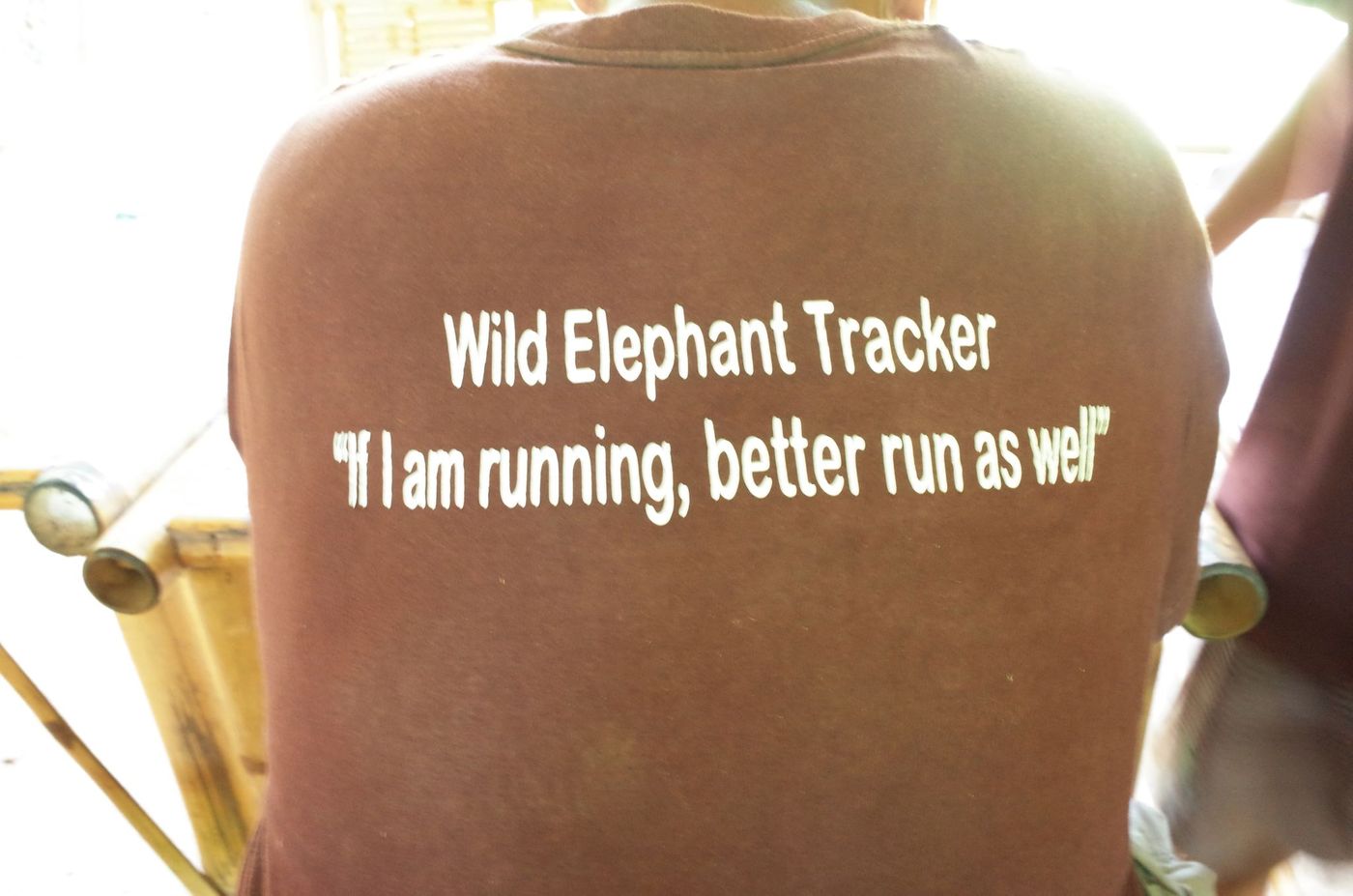

Wild Elephant Chaser -- Tam

Tam 是個高大壯漢,36歲沒有老婆但有兩個女兒,他用人生一半的時間追逐野生大象。手機裡存的全是多年來近距離拍到的各種野生大象照片和視頻。 「一般人不可能離他們這麼近」Tam說,「有時候等一晚上大像不出現,我就乾脆躺在石頭上睡覺。」他有一本厚厚的筆記本,記載自己過去八年觀察到的野生大象特徵和習性,它們如何覓食,它們的孕育週期,以及它們怎樣影響整個森林的生態系統。

「這裡沒有一句話是我從書上看的,全部都是我自己觀察到的。」第一天晚飯後,他拿出筆記本一行一行地給我翻譯。 Tam 在追逐野生大象的時候遇過幾次險情,受過傷住過院。 「人的一生只有兩萬多天,而且將近一半時間都在睡覺。在這麼短暫的時間裡,如果不做點有意義的事情,人生還有什麼意義?我媽媽說,你這樣下去早晚會死掉的。我告訴她,從前的我已經死了。」 我在OurLand 的最後一晚,Tam和他的朋友帶著我和另一個志願者 Celine 驅車進山追逐野生大象,當我們在極度黑暗的野生森林裡瘋狂顛簸的時候,Celine問我「你不怕嗎?」我沒想到自己如此鎮定,「不怕,because they know what they are doing.」和 Tam 走在森林深處,真的從來沒有一次感覺害怕。

Jungle Boy -- Jay

Jay 從前是個職業泰拳選手,長髮腹肌非常帥氣。某次比賽前由於心氣太高,輸了比賽並失去了榮譽,從此決定來到森林隱居。這可能是個很好的電影素材,可是 Jay 非常不愛說話,更不愛講故事。他是 Vijo 的第一個員工,抽煙喝酒工作賣力。 Jay 總是很忙,每天晚上7點以後就見不到人。我問 Tam,Jay 去哪了?他說,應該是搗鼓他的破吉他去了吧。

我們倆的話一共不超過十句。如果不是後來 Tam 告訴我 Jay 和一個德國義工的八卦,我以為他永遠都不談戀愛。

「他當時是怎麼和那姑娘談戀愛的?」我問 Tam.

「他們每天晚上坐在飯桌邊,不說話,待到午夜,然後各自回去睡覺。一個月後那姑娘走了,Jay每晚8點準時睡覺。」Tam 說。

我最喜欢的小朋友 -- Zac

Zac 今年14歲,在一個新西蘭女士開的孤兒院里長大,一年前 Vijo 成了他的監護人後,他便開始了森林生活。他能說流利的英語,愛聽 Bruno Mars 和 Sia,會跳hip-hop,能說簡單的中文和法語,Facebook 好友是我的三倍。

他有時像其他十三四歲的小男孩一樣跟你惡作劇,有時卻有連成年人都沒有的細心和成熟。去森林裡找草藥的時候,他偷偷替我帶著防蚊液和帽子。

「我走了之後會想念你的。」我說。

「別想我,除非你保證你還回來。」

「好的我保證。」這不是我第一次做不負責任的承諾,但說話前我已經知道自己還會回去。

不只是志願者,遊客也充滿故事

除了給各國來的孩子團上大象和蛇的單日課程以外,我們還接待了各國遊客,帶他們體驗團隊活動,搭樹屋,mud fight,有機農場,或者在 Kanchanaburi 周遭遊玩。

我的第三四天來了一個印度記者團,我們搭乘當年日本軍隊在 Khwae Yai River上建的「死亡鐵軌」。二戰時期日本人在泰國和緬甸之間建造鐵路運輸軍用物資,無數戰俘在搭建的過程中死亡,因此得名。導演 David Lean 在1957年拍攝的著名電影 The Bridge on the River Kwai Yai 講述了這個故事。

晚上一群人坐在樹屋裡聊天,不記得名字的印度導演操著濃重口音向我介紹印度電影史,Vijo 一邊笑得前仰後合一邊給我翻譯,他的其他幾個印度朋友模仿著他的口音大笑,大家輪流抽葉子,螢火蟲飛過的時候覺得格外亮。

Emily來的時候我已經可以駕輕就熟地做漂流安全指示。看來我的介紹都是多餘的。這個只有20歲的花臂英國姑娘已經在泰國獨自旅行了一個月,對自然和野生動物表現出一點都不像都會人的沉著和親近。我告訴她,我像你這麼大的時候還是個思維狹隘的傻子,而你已經在周遊世界了。她像這裡的每一個人一樣無比 chilled,並沒有把環遊世界當成多麼了不起的事情。

記得第一天 Vijo 要我對神靈說自己的 purpose 的時候,我說遠離城市喧囂,認真思考自己的生活,更加感激自己擁有的一切和身邊的每一個人。後來的一星期裡我發現自己的心態發生了不可思議的變化。臨走前 Tam 送給我一個護身符,Vijo 送給我一根 Giraffe Dove的羽毛,村裡的阿姨送給我一根紅色腳鍊。我坐在竹椅上給每個人寫留言,突然覺得自己曾經認為重要的東西(比如一個好的職業,賺更多的錢,一段穩定的關係)突然不那麼重要了;相反平時忽視的東西(比如親情,身邊的朋友,我們生存活的環境)突然變得很重要。大概這就是我的 「purpose」。

後來Vijo對我說「我第一次見到你的時候,沒有想到這麼小的身體能散發出這麼強的力量。」 這大概是我所聽過最好的稱讚。

和每個人道別,和這個來到第一天就感覺像家的地方說再見,突然覺得道別一點都不沉重。我曾經相信人和人的相遇無比神奇,錯過了無比可惜。這一刻覺得相遇和再見都輕如羽毛。

「你記得你的承諾啊。」Jay和Zac把我送到鎮上的車站,Zac關上車窗前說。