音乐响起

音乐响起的时候他想要跳舞。音乐响起,刺穿右手食指的指尖,钻进血管,迅速蔓延,很快便融化了他那僵硬的身体。他以前几乎没有跳过舞,不够匀称舒展,惰怠的肌肉里并未储存任何优美的姿势。但音乐如同烟雾弥散,钻出血管,在颅腔,在咽喉,在胃部,在肠道,充盈着他;又溢出毛孔,包裹着他。因此准确地说,不是他在跳舞,是音乐控制了他,旋律与节奏召唤出适合自己的动作。挺胸,抬起下巴,绷直脚尖,踩在地板与地板相接之处,他感觉自己像个走钢丝的杂技演员。双手撑地倒立,两只脚踩在看不见也感觉不到的台阶上,他不知道自己正在下降还是上升。后来手臂伸展,手指朝不同的方向翘起优美的弧度,脑袋转向了右手边。他一直保持这个动作,等待音乐的指令,而音乐不知在等待什么。

他终于有空观察自己的舞姿,并为之惊奇。他想到佛教绘画中那拈花的手,还有小时候看杨丽萍表演过的孔雀舞。此时难道我不像水边看月影的观音一样端雅么?不和那位舞蹈家一样轻盈?我那布满汗毛的胳膊不是已经变得柔腻了么?音乐急转弯,动作变换。请看,当我如戏水一般缓缓挥舞手臂时,不是在空气里留下涟漪了么?

广场旁边是商场与地铁站,又值下班高峰期,很快观众聚拢过来,跟着他移动,像蚂蚁举着一块正在融化的糖果。鼓掌者有之,赞叹者有之,皱眉嗤笑者亦有之。他有些羞赧,感觉重重的目光仿佛剥下了他的衣裳,皮肤,血肉,还要砸碎他的骨头。音乐察觉到他的不自在,让他仰面摔倒在地上。热气钻进他的身体里,捎来大地的慰藉。他记起自己曾是女娲捏出的一个小泥人,大地是他的母亲,给予他力量。是的,我还想起来,我曾经名叫安泰俄斯,我的头发肯定变卷了,鼻梁变得高挺如一座无法攀爬的山;如果谁和我说话,我或许会用古希腊语回答;闲暇时候我还会弹竖琴。后来他一跃而起,拂落身上的目光,将它们踩碎。目光是可再生能源,源源不断,但是他已经成功复仇,再也不需要畏首畏尾。他又张开双臂,也敞开了胸怀。他什么都愿意给予,没有秘密。

我在哪里呢?在心脏里?在大脑里?或者藏身智齿之中?我到底是什么?我相信每一个人,生命里都有那么一个或几个时刻,感觉我就只是我的身体。爱我的人用抚摸、亲吻与关切的言词浇灌着我,我才会长出如此多的头发、胡须与汗毛。我的睫毛天生卷翘,小时候我有一个坏毛病,忍不住快速眨眼睛,越紧张越要眨眼,有一个亲戚说那肯定是因为我的睫毛太卷,挡不住灰尘。灰尘厚厚堆积于我的双目之中,我的观众们,请小心提防,我随时可以掩埋你们。你们为什么不跳舞呢?难道没有音乐从指尖钻入占领你们?为什么躺下来打几个滚,从大地寻找一些力量呢?

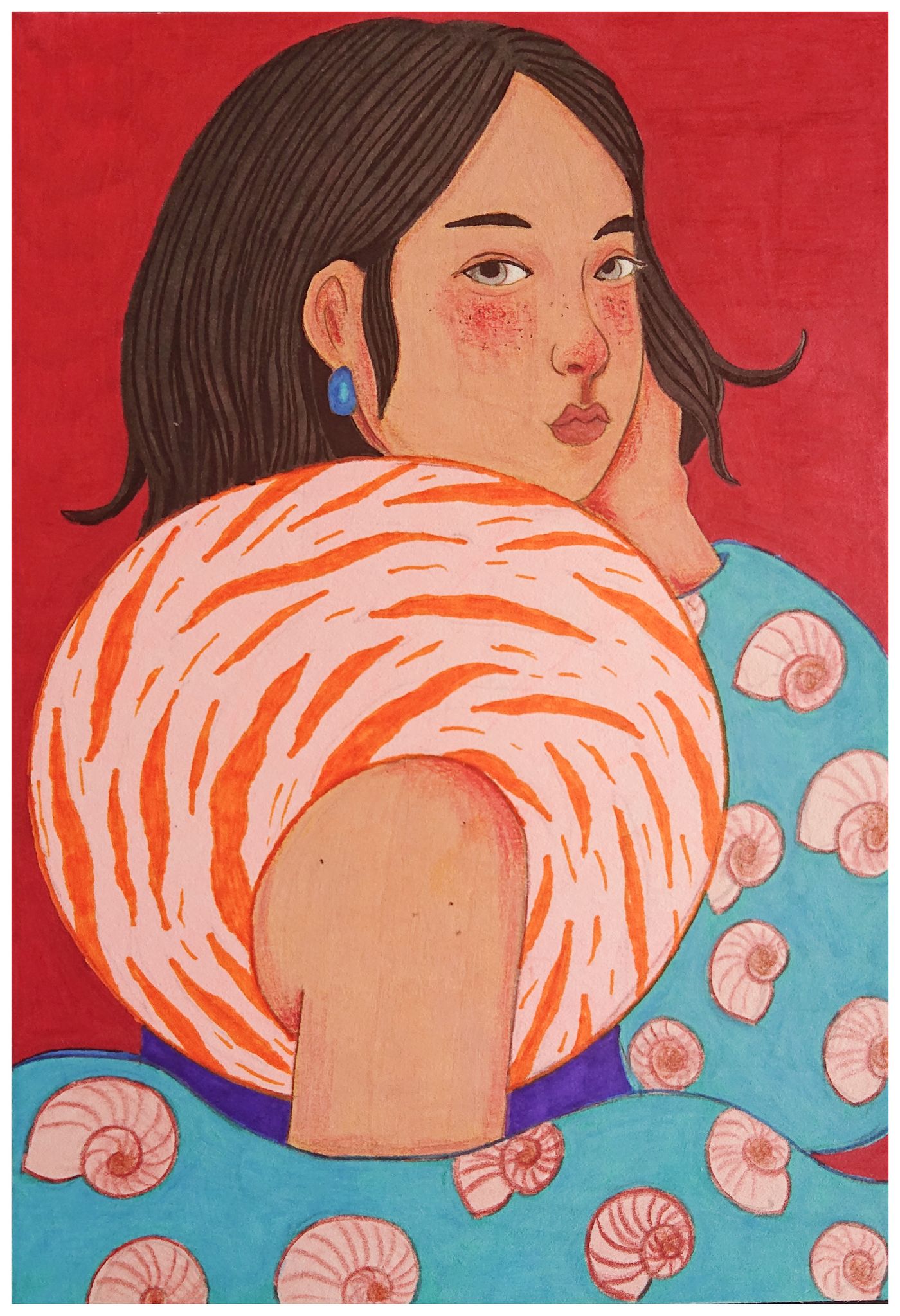

他的想法似乎通过舞蹈传递给观众,大家轻轻摇摆身体,如同波浪。一条红色的鱼儿跃出水面,化成一个女孩,跳着舞来到他的身边。她的舞姿与他的截然不同,想来指挥着她的是另一种音乐。偶尔会有心灵相通的瞬间:他的目光望向她的时候,她刚好也望着他;她朝他伸出左手时,他正好朝他伸出右手。有那么几秒钟,两人脸对着脸,额头相碰,各自的音乐流向对方。等到他们分开时,他的音乐变得更加轻快,引着他奔向广场边上的花坛。可是肠子仿佛绞成一团疼痛,音乐只好变换舞姿,让他回到女孩身边。后来他只在她的周围跳舞,两人像星星一样围绕着同一个中心旋转。没有主星与伴星之别,我们的质量与亮度相当。你的引力吸走了我的毛发,我的引力从你那儿抢来鳞片,你瞧,我们都变得不伦不类了。我们还会继续改变吗?你和我一样满怀期待吗?

音乐戛然而止,舞蹈平息,他停下来,让手臂自然垂落,让汗珠自然滑过脸颊、下巴、脖子,渗进衣服里。女孩也结束了舞蹈,开始整理略显凌乱的头发。

“我们交往吧。”他说。

“好啊,但是我年纪不小了,家里人催着结婚呢,不知道你有没有近期成家的打算。”

“那我们结婚吧。”

“好啊,可是我们不会幸福的,我知道。没有宴会上的相识,江边小道上的偶遇,关于未来的二十种推想,社交账号上持续半年的闲聊,两个人的旅行,肉体的试验,一对夫妇怎么可能幸福呢?”