人類不是世界中心(一):《在世界盡頭相遇》裡發瘋的企鵝,與打筋斗到南極的男人

我忽發奇想,早晚在南極會出現北極熊 — — 或許會是一齣拍得極爛的偽科幻驚慄片,說科學家把變種北極熊帶到南極的實驗室研究應付全球暖化之法,猛獸卻跑了出來吃人;而最後救人的是企鵝……

科幻片的情節或許是虛構的,也蘊含著一些真實的基礎和洞見,關聯著科學家的想像,和恐懼。以前的人恐懼自然,會敬畏之;現在的人越恐懼自然,卻越想控制它、改變它。人與自然之間有這樣的一種辯證的關係:人欲以科技征服自然,同時也恐懼著自然界更強力的反撲,便加強那控制的力度。

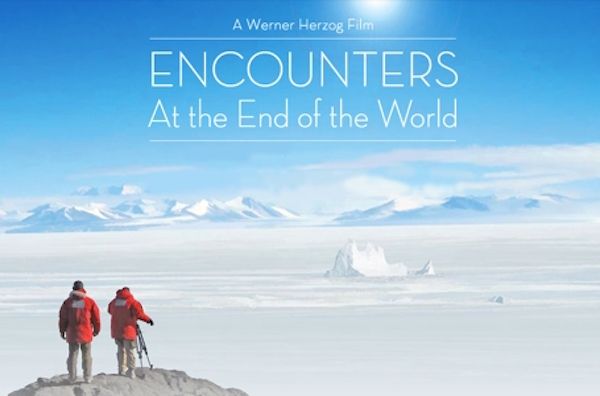

地球上還有多少未被征服之地?德國導演華納.荷索(Werner Herzog)獲Discovery Channel邀請到南極拍攝紀錄片《在世界盡頭相遇》(冰旅紀事;Encounters at the End of the World),先旨聲明不要拍一齣有關企鵝的電影。他的主題總是在極限處境中的人,以及那些處境本身。這次他就把鏡頭對準了南極的科學家。

荷索初到南極, 飛機降落在外圍的基地,大吃一驚,發現眼前跟本不似想像中的南極,而是各大城市的建築工地,分別只在於這裡駕拖拉機的是哲學教授,種花收果的是語言學者, 使他心裡戚戚然。地球三極(南北極與珠峰)早已被人類征服,大自然彷彿被收納在一個水晶玻璃球內,一個任由人類掌握手中的玩物。

那裡有一個冰川學家說,二十世紀初的探險家在南極的外圍,遭遇到那些破不開的冰山雪層,以為那是穩固不變的,但今天從衛星影像卻看出,那些冰山像一隻小蜜蜂,是活的,在海裡打轉,慢慢向北方漂流、融化。融化了的冰山,成為海水,海平面升高,那是全球暖化的後果。在遠方,人類以發展之名,移山填海;鋪陳出來似乎是兩種山的決戰:泥石之山倒在海裡成地,冰雪之山則消解成潮,淹蓋新岸。於是人類只有繼續移山,冰山也繼續融化……

在海還是冰的時候,一名生物學家則在鏡頭前宣佈,這是他最後一次潛進冰海裡了。他帶著鏡頭潛游冰層之下,身上沒有牽引的繩索,以換取更自由的活動,方便觀察冰海裡的生態。不過,若他忘記了回去的方向,就會永遠被困在這凝結的天空之下。

這個科學家也喜歡彈結他,以及看老舊的科幻片,例如核輻射製造了變種怪物之類。戲裡有有個角色見到怪獸出現,就說,也許《聖經.啟示錄》裡說的末日要來了……科學、幻想與玄秘之事看似對立,卻在人類足跡和知識的邊緣交集。

有些人相信他們終會掌握一切,有些人卻默然不語。像那個長期觀察企鵝而幾近失語的動物學家,觀察而不干涉迷路的企鵝 — -鏡頭下一片白茫茫,有些企鵝朝大海而去,有些則向巢地而行,卻有一頭企鵝,孤身奔向遠方冰峰,而牠終必斃於途上。那是為了甚麼?連那個動物學家也不知道,他只是解釋,即使他把企鵝抓回來,牠還是會再往冰山走去。

結果荷索還是拍攝了企鵝的鏡頭,也許牠們與人類有一些共通點。但與其說那「發瘋」的企鵝就像那些探索極地的冒險家,以及追尋生命本源的科學家,不如說牠像一個朝聖者,把自身作祭牲的、被視為瘋癲的人。但荷索並不認為那企鵝是「發瘋」,也對 那些諸如「翻筋斗到南極」的「冒險家」不以為然。

我認為電影藝術也有一種magic在裡面,跟大自然的奧秘一樣。因此這電影絕不能在智能電話那樣的小屏幕裡播放,必須在戲院大銀幕裡看,才能看出導演想拍出來的,是企鵝拼命朝向雪山奔走,以及人冒著永遠迷失之危險,在冰層下潛水時所感受的雄偉壯麗(sublimity), 那是很多現代人無法觸及的一種感知:當他們以凱撒大帝那「我來了,我觸目之處,我征服了(I come, I see, I conquer)」的傲氣來掌握自然 — — 就像掌握水晶球裡的雪山模型,或在手機裡看這齣電影 — — 的時候,一切玄秘的、使人吃驚的、可敬畏的事都消散了。

然而源源不絕的科幻電影卻揭示了一個真相:那些可畏之事,只是被推延、隱藏、壓抑;人永不能逃避。但我們只能對抗它,或征服它,二擇其一?我們可否在一個永恒的距離之後,於沉思中欣賞其壯麗與玄秘?

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!