性别|中国马克思主义者会梦见LGBTQ吗?

文|淋署

近来,民间舆论场域见证了一场“左转”:马克思主义话语的复兴。面对尖锐的社会矛盾、切身可感的资本重压,越来越多的青年认同于马克思主义,在网络上频频喊出“英特纳雄耐尔”、“万恶的资本家”、“你工人爷爷”等口号。然而,在批判资本主义的共识之外,这场令人鼓舞的“左转”浪潮中也存在着显著的观点分歧和论争。这些分歧主要体现在两个问题上:其一,如何判断当今中国的社会性质,在多大程度上还是工人阶级领导的、以工农联盟为基础的社会主义国家?在私人资本之外,如何看待官僚资本?中美之间的民族矛盾、国内的阶级矛盾,哪个是主要矛盾?其二,则是对狭义阶级斗争之外的广泛社会抗争,如女权运动、LGBTQ运动、少数族裔运动、民主运动、环保运动等的看法:这些抗争的重要性如何,和阶级斗争的关系又是什么?

实际上,对这两个不同问题的看法有着一定的关联性。在第一个问题上具有民族主义、甚至国家主义倾向的左翼,往往否认性别、族裔、环保议题的重要性,斥之为无关痛痒的、甚或西方舶来的反动的“政治正确”或“白左”议题。当然,即使是在和国家主义划清界限的左翼中间,也不乏对这些议题的贬低和漠视。“哈扎尔学会”发布的文章[i]指出:在左翼内部,长久以来存在着一个被滥用的句式——“XX问题本质上就是阶级问题嘛”,仿佛只有种种社会身份被还原成阶级身份的时候,才配得到“足够革”的认证。甚至,保守力量也能娴熟地调用这种教条。每当面对世界范围内种种进步运动时,他们只要说出通关密语“怎奈他们不看毛选/不搞阶级斗争”,就能审判现实中的斗争,从而达成其意识形态目的:让革命行动更加遥不可及。

在这篇文章中,我试图阐明:作为左翼和“多数派”,我们非常有必要去关注、去认同、去参与LGBTQ/酷儿/性少数的解放运动。所谓性“少数”的抗争并非是仅仅关乎少数人的,相反,它关涉着、挑战着总体的资本主义社会。

对同性恋身份的马克思主义分析

以LGBTQ中的同性恋身份为例,我们需要首先破除中国左翼阵营(或以左翼之名)的几大迷思:一、同性恋是资产阶级没落腐朽的文化;二、同性恋是西方舶来品,文化帝国主义传播的产物;三、马克思和恩格斯本人反对同性恋。其中最无聊、最没有讨论价值的是第三个观点。根据性与性别小组“Purple”的梳理[ii],恩格斯确实表达过强烈的反同情绪(《马克思恩格斯全集》中共中央编译局第一版第32卷305-306页,恩格斯致马克思的信),而马克思则没有就同性恋群体发表过任何看法。但是,马克思主义的分析方式不等于引经据典、照搬马恩原文。恰恰相反,马克思主义分析方式强大的生命力和解释力正在于用变化的、历史的眼光去揭示貌似不容置疑、“从来如此”的结构是如何在历史中形成的,从而为改造世界、推翻压迫性结构开辟道路。因此,马克思和恩格斯的观点也应当被历史化。恩格斯对同性恋的厌恶来自于他身处的维多利亚时代普遍的社会观念,这一观念的接受未经历史唯物主义的批判和省察,实际上违背了马克思主义分析的原则。

那么,中国的同性恋是否西方帝国主义的舶来品呢?至少就男性而言,同性之间的性行为和爱情在中国古代普遍、大量地存在,许多学术研究都证明了这一点。这与封建社会父权制的运作方式有密切的关系:在封建社会中,“婚姻-家庭”与“爱情-性”是两件可以分开的事物。对于男性而言,只要他愿意留在异性婚姻和家庭制度内、履行结婚生子的家族使命,婚姻之外的同性性行为和同性浪漫史就是可以被宽容、被默许的。这不仅是中国古代社会的特点,也是世界历史中许多前现代社会、非基督教社会的普遍特点——不仅古希腊罗马有着丰富的、甚至备受推崇的同性情欲传统,而且伊斯兰世界在遭到西方殖民侵略之前也对同性情爱有着相当程度的包容[iii]。这与今日作为“反同”急先锋的一些伊斯兰国家大相径庭。

事实上,无论对于中国还是伊斯兰世界来说,“反同”和“恐同”观念都不是其古代文明所固有的,而恰恰是西方帝国主义文化输入的结果。西方现代社会的“恐同”也不仅源自基督教对同性恋的敌意。在19世纪西方流行的医学、性学、精神病学、犯罪学框架中,同性情爱不再是一种行为(doing),而逐渐被理解为一种病态的人格(区别于正常的“异性恋”人格)、一种内在于个体的本质(being),需要被监督、管控和矫正。这一时期的西方法律中,也增添了严酷的迫害同性恋者的条款。

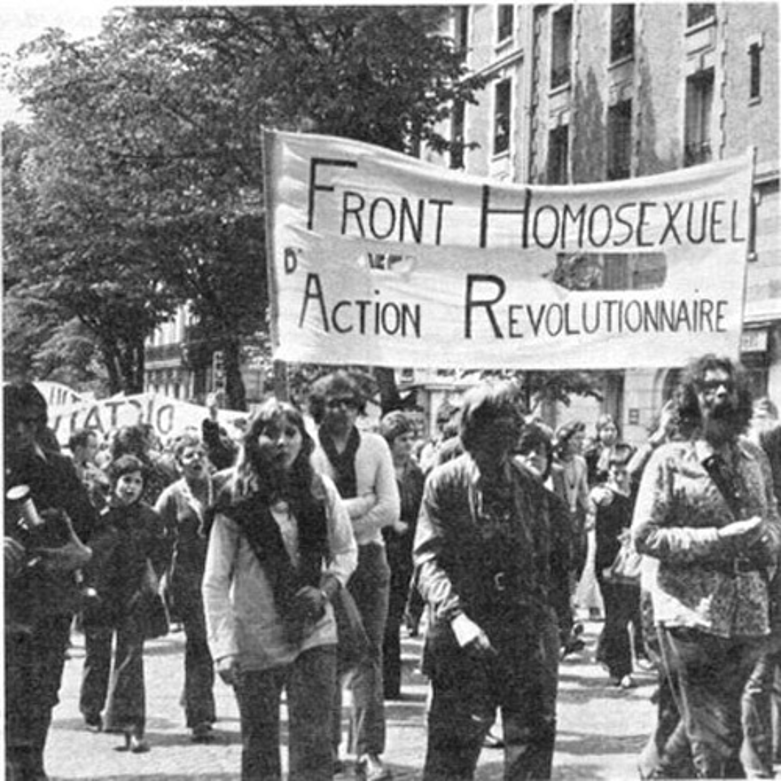

法国的左翼理论家、“革命行动同性恋阵线”成员居伊·奥康让认为,同性恋病理化、犯罪化的政治经济动力是资本主义社会对人口治理的强大需求[iv]。在奥康让看来,为了保证持续地再生产健康的劳动者和消费者,资本主义把不受约束的欲望之流分割成了“异性恋的”欲望和“同性恋的”欲望。此前,每个人都被认为可能具有或多或少的同性恋欲望,而现代精神病学将其视为一个“少数”的、特殊的群体。异性恋欲望被确定为规范,其目的是为了繁衍后代,而同性恋欲望被定位在一个特殊的被遗弃群体(所谓“同性恋者”)之中。经由资产阶级虚构出的区隔,社会成功地限制了同性恋欲望。

在遭受殖民统治的地区,西方殖民者的法律取代了封建法律,从而开启了第三世界的“恐同”时期。在半殖民地的中国大陆,思想观念上也受到了西方性学、医学的深刻影响,“恐同”成为了社会主流意识。因此,第三世界同志解放运动的首要目标往往是废除殖民时期遗留下来的恐同法律。例如,香港在1991年通过了男男性行为非刑事化的议案,而同样经历过英国殖民统治的印度则迟至2018年才推翻同性性行为禁令。时至今日,在53个英联邦国家中,仍有37个保留了同性恋刑事化的英国法律,最高可判终身监禁的包括孟加拉、巴巴多斯、圭亚那、巴基斯坦、塞拉利昂、坦桑尼亚和乌干达。在尼日利亚北部和汶莱,男同性恋甚至可以判处死刑。

荒谬的是,这种被殖民者灌输的恐同意识,却在今天再度成为了西方视角下第三世界本质上愚昧、落后、残忍的证据,而同性恋已经主流化的西方帝国主义国家们则摇身一变,成为了人道、文明、高尚的代表。这就是今日国际地缘政治中,西方帝国主义时常采取的策略:“粉红清洗”(pinkwashing)和“同性恋国族主义”(homonationalism)。最典型的案例就是美国支持下的以色列通过宣扬该国的同性恋权益如何进步,来粉饰其对巴勒斯坦的持续侵略行为。面对这种“粉红清洗”, 左翼的回应理应是揭穿帝国主义的虚伪、坚持第三世界进步的性少数运动,而不是反其道而行之,陷入保守的恐同和“异性恋国族主义”(heteronationalism)中。

另外,指出恐同现象的西方帝国主义属性,也不意味着我们可以反过来把“恢复伟大的中华同性恋传统”作为目标。一种怀旧的、恋古的历史态度不可能是马克思主义的态度。尽管中国古代社会对同性恋行为相对宽容,同性恋行为与异性婚姻制度的和谐共处也意味着其对父权制、私有制并不构成真正的挑战。如前文所述,是资本主义同时创造了同性恋身份和“恐同”心理,但也只有在现代资本主义的条件下,脱离异性恋婚姻制度而独立生活的同性恋者们才成为了对父权制和私有制的威胁。同性恋身份和资本主义之间的辩证关系正是马克思主义历史学家John D’Emilio在论文《资本主义与同性恋身份》[v]中加以阐释的。

D’Emilio认为,同性恋身份的起源,是资本主义的生产方式改变了家庭结构,使得自由恋爱与婚姻制度的捆绑得以普及。由于从封建的、大家族式的人身依附关系中解脱了出来,成为了靠工资生存的个体/自由劳动力,那些更偏好同性亲密关系的人们才有了自主决定恋爱和婚姻的可能。在现代城市中,他们形成了名为“同性恋”的圈子; 并且由于恋爱和婚姻二者的捆绑,他们不再“脚踏两条船”,从而逐渐脱离了异性恋婚姻制度。然而,资本主义带来的自由和解放是极为有限和不彻底的。资本主义将私有制核心家庭作为繁衍、抚养和教育(即劳动力再生产)的单位,宣扬家庭至上的意识形态,因此资本主义社会中异性恋必然是主流的,而不结婚、不生育的同性恋则必然是边缘的、被污名化的、饱受歧视的。和奥康让一样,D’Emilio认为资本主义压抑了在每个人身上普遍存在的同性恋欲望,将同性恋限制在“少数”人之中。而身份政治导向的、强调“性取向是天生的”的同性恋运动,也陷入了这个资本主义陷阱,加盟了“只有一小撮人才会成为同性恋者”的虚假意识。因此,D’Emilio呼吁同性恋解放运动去推翻把育幼责任全推给家庭的资本主义,建立社区和集体养育的社会主义体系,进而开创出各种非血缘、非婚姻的人际关系和情感形态。

LGBTQ运动和左翼运动的历史渊源

酷儿运动和反资本主义政治的亲缘性并不仅仅是从理论上推导出来的。在历史上,正是马克思主义者、社会主义者和共产党人率先举起了酷儿解放的旗帜。早在19世纪初期,法国乌托邦社会主义者傅里叶就提出:只有解放被压迫的同性恋,社会才能取得真正的自由。1917年布尔什维克的十月革命废除了沙皇俄国的反鸡奸法案,使苏联成为了现代第一个将同性性行为去罪化的政权。在当时,苏联甚至允许个人随意登记自己的性别。这些进步政策在30年代以后被取缔,是由于斯大林主义的兴起和布尔什维克党的全面变质。遗憾的是,苏联的这一转向整体影响了其它国家的共产党、以及后来冷战中的社会主义阵营对LGBTQ的态度。这也是社会主义历史之中,一笔亟需整理和清算的历史债务。

左翼和酷儿也常常是右翼势力的共同敌人。比如,在纳粹法西斯的集中营被关押、被消灭的除了犹太人,也有大量的共产党员、无政府主义者和同性恋者。纳粹集中营强迫男同性恋者佩戴的臂章“粉红三角”,日后成为了LGBTQ运动中最常使用的标志之一。同一时期,在世界反法西斯主义斗争的感召之下,身为同性恋者的“剑桥五杰”之一盖伊·伯吉斯加入了英国共产党,并开始为苏联情报部门工作。根据伯吉斯生平故事改编的电影《同窗之爱》中凸显了他的同性恋身份和共产主义信仰之间的关系。在50年代的美国,麦卡锡主义也有着类似的双重敌手:“红色恐惧”(恐共)和“紫色恐惧”(恐同)。在麦卡锡主义的威压之下,共产党员Harry Hay及同伴创建了美国历史上第一个产生了政治影响力的同性恋解放运动社团: 马太辛社团(The Mattachine)。

60年代后期到70年代初期,酷儿解放运动和其它左翼运动紧密地交织在一起,如女权运动、性解放运动、黑人运动、反战运动等,构成了欧美所谓“红色六十年代”的重要组成部分。当时的酷儿解放运动涵盖了极为广泛的社会政治诉求,远远超出我们现在对LGBT身份政治的理解。比如波士顿男同性恋解放组织(Boston’s Gay Men’s Liberation)在1972年向美国民主党递交了一份含有十项诉求的宣言[vi],第一个要求是:“停止任何基于生理上的歧视。任何政府机构都不应记录肤色、年龄和性别。”这以今天的眼光看来是十足的异想天开,而后面的第六项要求则更令人震撼:

“抚养孩子应该是整个社会共同的责任。应该解除父母对‘他们的’子女的任何合法权利,每个孩子都应该自由选择人生。要建立免费的全日托儿中心,让男女同性恋者共同分担抚养孩子的责任。”

多数派此前关于“戒网瘾”、“性别扭转治疗”学校的文章指出,在资本主义社会中,家庭是按照私有制原则组织起来的,儿童在很大程度上被视为父母的“私人财产”或“私人投资”,而不是一个具有正当人权的“人”。以所谓“爱”的名义,家长掌握着孩子生杀予夺的大权。而波士顿男同性恋解放组织所提出的正是一项关于“儿童解放”的诉求。结合D’Emilio的论述,不难看出当时的左翼酷儿们总体上都抱有一种激进的、志在摧毁婚姻和家庭制度的立场,在这个意义上,性少数能够和妇女、儿童等群体建立起联盟。而当时美国的另一个酷儿团体“第三世界同性恋革命”(名为“第三世界”,实则由美国本土少数族裔酷儿组成)则提出了十六项诉求,其中的最后一条是[vii]:

“我们要求一个新的社会:革命的、社会主义的社会。我们要求全人类的解放,所有人都享有免费(free, 同“自由”——引者注)的食物、免费的住所、免费的衣服、免费的交通、免费的医疗、免费的公共设施、免费的教育、免费的艺术。我们要求这样的社会:在那里,人民的需要才是首要的。

我们相信,所有人应该共同分享社会劳动和劳动产品,各取所需、各尽其能,没有种族、性别、年龄和性偏好的差别。我们相信,为了所有人的解放,土地、科技和生产资料必须属于人民,并且必须被人民集体地分享。”

八十年代之后,随着新自由主义的崛起,性少数运动才和左翼激进政治分道扬镳。主流性少数运动逐渐蜕变为以同性婚姻为最主要诉求的、务实取向的身份政治运动和权利运动,成为西方资产阶级左翼“政治正确”话语的组成部分。

在中国,出于特定的历史原因,“马克思主义”和“酷儿”被看作对立的概念。如果说妇女解放曾是中国社会主义的核心议程之一的话,那么几乎完全不存在相对应的、社会主义酷儿解放的脉络——也许少数例外之一是LGBTQ社群对“同志”这一中国革命词汇的创造性挪用。而改革开放后的政权则贬低所谓“性压抑”的社会主义时期,从而将欲望表达、某种程度上的私领域“解放”建立为自身的合法性来源之一。因此,在全球化、改革开放时代启程的中国主流LGBTQ运动体现了各种新自由主义价值,例如主要采用了权利运动的框架、主要聚焦于精英人群等。在同志社群内部,也存在着深刻的的不平等、对底层LGBTQ的歧视。但是,如果马克思主义是被压迫者的语言,那我们更应当去期待、去呼吁、去推动左翼运动和酷儿解放运动的再次汇合。

参考文献:

[i] 哈扎尔学会:《为什么无产阶级不是多元身份的一种?——兼论电影《罗马》如何反映了毛泽东思想》。

[ii] WDK Purple: 《马克思主义对待同性恋是什么态度?》。

[iii] 政见CNPolitics:《伊斯兰世界天生“反同”?历史并非如此》。

[iv] [美]理查德·沃林著、董树宝译:《东风:法国知识分子与20世纪60年代的遗产》。

[v] 中文译本可见WDK Purple:《他山之石|资本主义与同性恋身份》。

[vi] Micheal Bronski: When Gays Wanted to Liberate Children.

[vii] 转引自José Esteban Muñoz: Cruising Utopia: The Then and There of Queer Futurity.

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐