结绳丨3月:当我们在谈论公正时(2023年,总第9期)

饭桌上,一位律师朋友抛出自己的困惑:为什么这么多人会觉得,子女要为父母的犯罪负责?

她说的是进入体制的政审。互联网上,取消对罪犯子女考公限制的提案,引起舆论分化。《当我们讨论罪责自负,我们在关注什么?》这条视频的留言区,最受支持的观点颇为简短,称“祸不及子女的前提是惠不及子女”。

这构成有力的反驳吗?至少我保留意见。不只是在罪责自负方面,类似的思维还对一些经典的法学公案发起挑战,比如电车难题。难以确定带有几分认真,宣称找到最终答案的数百字言论不少,拥趸甚多。

我们生活在一个愈加拥抱简化的世界里。2011年,“药家鑫案”宣判时,法律学者们还能和公众讨论废除死刑是否必要。10年后,这种复杂性从现实到网络已消解殆尽。

越来越多的群体相信,无论刑罚多重,永远不会落在安分守己的个体身上,反倒能威慑已经是或将要是的“坏蛋”;他们热切地呼唤公正,却无意了解罪犯不得不如此的理由,也不愿追问“如果违法就是绝对的恶”与“惩罚有限性”的矛盾,而罗尔斯的“无知之幕”彷佛就从来没降过,因为这些人笃定,他们不会成为最弱的那一个。

可逻辑的简化,并未带来易于理解的现实。你会发现,在节日大张旗鼓庆祝的社会,对于被战争波及的乌克兰人民,仍旧发出“收留美女脱单有望”的声音;追逐新潮的虚拟空间,容不下染了一头粉发的女性……

我想和你在3月的“结绳”中,聊聊关于公正的话题。这不可避免地要回应上述提到的性别平等和罪犯子女考公,另一部分篇幅,则指向学科改革、伊拉克战争20周年背后的教育公平,以及AI等科技的平权。

讨论

01丨女性、女神与女权

不出所料,尽管过去多年都有文章批驳,3月8日的妇女节仍被女神节、女王节等指代替换。更悲观的是,这种嫁接出现得如此弥散,以至于你不得不感慨,学历和认识中间存在巨大的空白。

设立国际妇女节的想法,诞生于20世纪初。而无论资本主义阵营抑或社会主义国家,该倡议背后都与改善女性权利有关。节日的落定,也少不了千万女性身体力行的抗争。[1]

但是,这种强烈的政治性,随着消费社会的到来一再被弱化。

2015年《中华读书报》刊登的一篇文章,描述了妇女节向女神节转变的过程。文章说,令妇女成为美女、女神,首要是把妇女的价值评价标准置换成“美貌”的评价标准,再通过潜移默化将美升格为妇女个体建构自我形象的第一标准。本质上,这属于媒介与商业需求的共谋。[2]

在消费节日的氛围下,女性的主体性是存疑的。激流网发布的另一篇文章,具体展示了妇女物化如何发生。

第一层面指向广告。直观看,女性消费优质商品,令自己变得更完美,然而实际上,该关系暗含了“你是什么,就等于你所消费的是什么”的意味。物化的第二层面是男性凝视。社会告诫女性追求所谓的美,更多是满足男性的欲望投射,沦为后者的商品。最后,在父权主导下的资本主义经济结构这第三层面,前述双重物化被进一步放大。[3]

即使如此,媒体往往对吊诡习焉不察。2022年,证券日报网就在称赞“她经济”之余,将该趋势根源归结为“女性社会和家庭地位的不断提高”,还刻板地以女性精英包办家庭日常消费和投资理财选择作为例证。[4]

当然,两性不平等并非中国特有。例如,《联合早报》报道,一项国际调查显示,63%的受访新加坡人认为,在社会、政治及经济权力方面,新加坡存在男女不平等现象。[5]

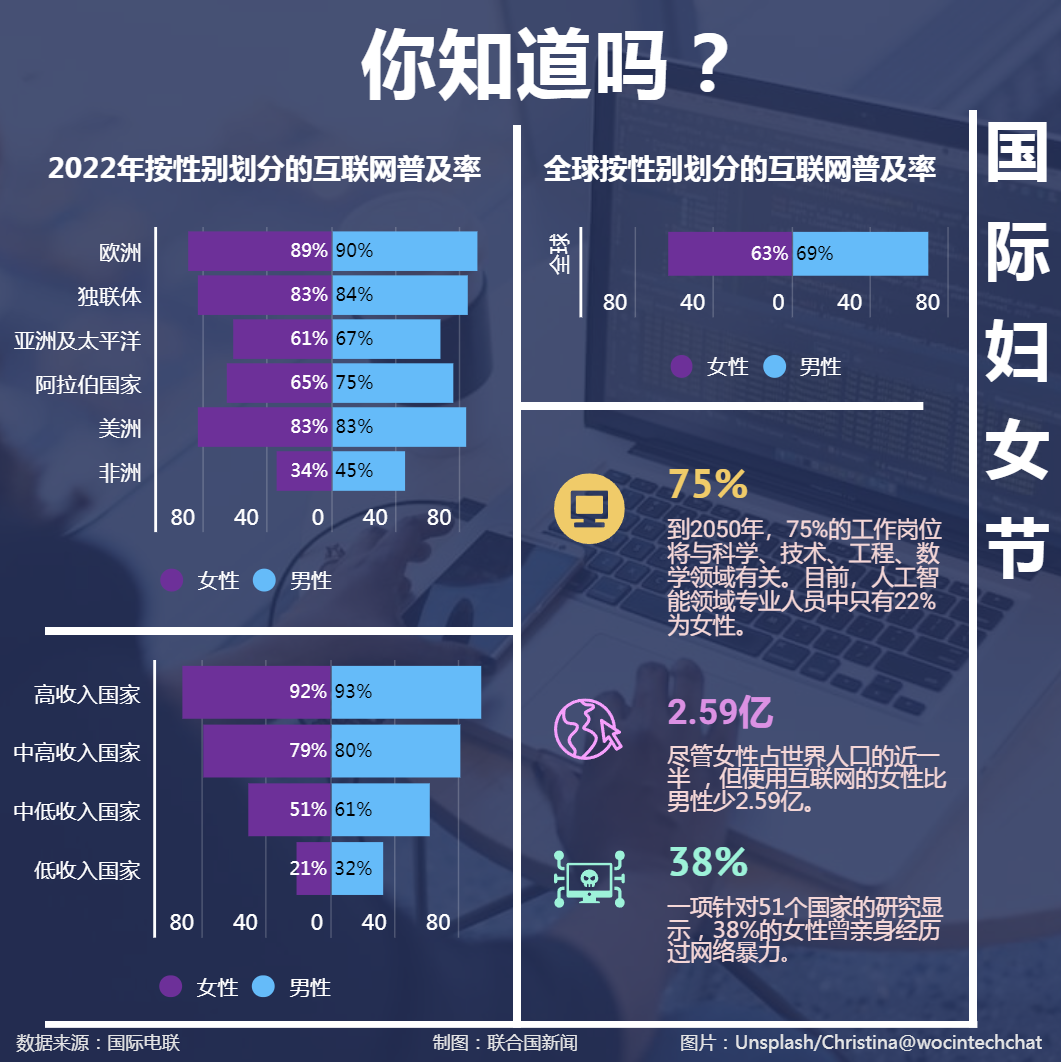

今年妇女节,联合国呼吁善用技术与创新来促进性别平等。在女性对科技成果的可获得上,当前形势并不乐观。[6]

这种性别偏向不单单存在于相较成熟的领域,也渗透入诸如ChtaGPT等新的技术产品。一篇署名Dirty pomelo的文章,介绍了AI背后的歧视行为,其中就提及亚马逊算法招聘工具赋予女性简历更低权重。[7]

毫无疑问,女权在今天仍需刻意争取。妇女节当天,根据半岛电视台观察,阿富汗、印度、菲律宾、柬埔寨、韩国等国家,都举行示威、会议及艺术活动以要求实现性别平等。与之对比,中国却彷佛失声了。[8]

国内最近一次关于女性主义的大范围讨论——当然,目前大抵也仅限于互联网层面的发言——还是在2月。

借着日本东京大学名誉教授上野千鹤子新书《始于极限》在国内发行,出版公司和视频平台2月中旬策划了一场作者与博主的对话节目。作为采访方,全嘻嘻等人的提问被指责浅薄、令人不适,打着女性主义旗号,却展现了典型的父权话语。随后,另一位男性博主与上野千鹤子的访谈视频发布,问题层次的差异,加剧观众对全嘻嘻等人的声讨。[9][10][11]

或许正是基于这样的背景,2月20日,上野千鹤子和北京大学人文特聘教授戴锦华的深度对话令公众报以期待。不过,对于戴锦华的发言,亦不乏批评。[12]

《反思“戴锦华热”:中国特色限定版女权主义》一文,从上述事件入手,回顾了戴锦华在不同阶段面对女性等议题的态度。比方说,谈到1995年世妇会时,戴锦华称该论坛让她“强烈感受到彼时整个大环境对女性主义的认知颠覆”,而“此后非政府机构对中国社会的介入与影响可谓是全方面的”。

该文作者指出,这着实是一种认为世妇会作为“境外势力”在中国传播新自由主义的委婉表达。并且,2006年出版的《性别中国》中,戴锦华曾对世妇会做过正面评价,表示“世妇会的召开……在客观上推动了中国女性主义社会文化实践由文学、文化领域向社会科学领域的转型”。[13]

就一个学者而言,如此反复的价值判断是值得注意的。某种程度上,我们可以理解为禁区在扩大。

3月13日,杨紫琼凭藉《瞬息全宇宙》里的精采演出成为第一位奥斯卡亚裔影后。有人翻出《文汇报》在去年刊登的影评,发现文章用“生活西化”来指代同性恋。微博上,祝贺杨紫琼的发言被提醒“她不是中国人”,甚至一些评论还将之与该部分中国人“喜欢下跪”挂钩,丝毫没看到这个成就带来的激励。[14][15][16]

公众并非不喜欢此类故事,本土近年来便涌现一批标榜“大女主”的影视剧。问题是,在“独立女性”塑造上,它们带着诸多叙事成规和价值表意惯性。正如山东师范大学新闻与传媒学院青年教师卞芸璐例举的,独立女性似乎一定要作为专业精神和职业能力的代言人,要成为亲密关系中的节奏把控者,要当与一切社会陋习“正面刚”的正义使者……[17]

西北大学文学院讲师高翔认为,大女主剧的兴起,离不开网络新媒介带来的表达空间、女性在当代文化消费中占据主体地位,以及女性的伦理变迁。然而,女性主义价值取向的模糊和分裂,也造成大女主剧的深度欠缺。[18]

我们在什么意义上,理解大女主剧的“大”——是主动的性别气质?还是中产阶级的财富想象?依北京师范大学文学院讲师白惠元看来,有一点是肯定的,即目前的大女主剧并未践行女性主义,在这些大女主背后,都隐藏着男性保护者,助其走向成功。[19]

应当警惕,大女主剧是对女性主义的另一种固化,就像某地高校在妇女节张挂的横幅那样,用“谁的童话书没合好,让公主跑出来了”这类看似赞美口吻,重申着男性对女性的支配地位。[20]

女性主义理该有更多的讨论样本和空间,诸如常年被主流所忽略的小镇女性。成为一个女性主义者,不代表个人能轻松应对不堪的现实,而是要通过习得从女性经验出发的视角,更好地理解当下,创造性别平等的未来社会。[21]

02丨罪犯子女考公之问

2023年两会前全国政协委员周世虹一份提案,在3月引起不小争议。

接受《中国新闻周刊》采访时,周世虹表示,一人犯罪受到刑事处罚,就影响其子女、亲属参军、考公、进入重要岗位的规定,应予以彻底摒弃,否则会对受影响人员极不公平。[22]

一派反对声音指出,由于法律并不存在这类限制,故而无废止一说。《南方周末》一篇评论梳理“一人犯罪影响子女考公”这个前提的规范,发现《公务员法》《公务员录用规定》《公务员录用考察办法(试行)》等文件均未提及父母犯罪子女不得报考公务员。但在少数特殊领域,比如公检法系统,会存在一定要求。[23]

顶端新闻记者以考生身份,向多个单位咨询。

其中,郑州市二七区人民法院工作人员回复说,父母有犯罪记录会影响子女考公政审,“这是组织部的统一要求”,“不管是刑满释放还是没有长期一起居住,……不管是公检法还是其他单位,审查原则一致,只不过部分单位可能略微不一样”。[24]

另有文章称,政审不等于职业歧视,“那些保留对直系亲属政审要求的岗位,是因为工作性质使然,必须保证招录人员的政治合格,说到底是为了更好地公正履职,保障国家利益和人民群众的根本利益”。[25]

光是从逻辑上,这种言论便可以被质疑。假设该设置有用,那公务员的犯罪作何解释?如果它属于必要条件,必要性的概率依据又在哪里?

颇受青年群体欢迎的中国政法大学教授罗翔,苦口婆心地绕了一大圈,说明连坐制度的危害。但许多受众并不认同,如果他们知道遇罗克——今年的3月5日,遇罗克逝世53周年,53年前,27岁的他因为一篇反对“老子英雄儿好汉,老子反动儿混蛋”的《出身论》被判处死刑——他们大概会觉得,这种陈年旧事绝对不会在“新时代”复现。[26][27]

罗翔提到,鉴于人类在起点上存在天赋、财富、性别等各方面的不同,法律并不反对合理的区别对待。子女无法选择父母,这种关系用来影响职业选择是不合理的。

最高人民法院曾在去年发布一个指导案例,区分了用人单位做出决定所基于的“自获因素”和“先赋因素”。将与“工作内在要求”没有任何关联性的“先赋因素”作为就业区别对待的标准,根本违背了公平正义的一般原则。[28]

可惜,这些因素也不在某些人的关注范围里。互联网上充斥着情绪化的反应,抓住周世虹举的一个案例质问:40多岁的男人,既然明知道自己醉驾,会影响即将高考的女儿,为什么还要知法犯法?

我稍微延伸一下,这种反诘似乎相信,法律是一条明确的底线,个人违法犯罪因此受到处罚完全咎由自取。如此思路,也可以套用在两会前同样引起意见分歧的寻衅滋事罪去留议题上。微博一位用户说,“因为我极有可能称(成)为被寻衅滋事的对象,毕竟我又不会寻衅滋事别人,我总要有点什么保护自己吧”。[29]

持类似观点的人可能忘了,去年8月,在日式风情的苏州淮海街,一位女生只是身穿和服拍照,就被警方以寻衅滋事为由带走调查。[30]

端传媒一篇评论总结道,罗翔的受众不太关心“如果我是最弱势的那个”怎么办,他们更关心“谁偷走了我的人生”。这种语境没有所谓的价值观拉扯可言,而是价值观的缺失,是宗法社会的一个阶层驱逐另一个阶层。[31]

罪犯子女的考公问题还有另一个维度鲜被谈及,或者大家心照不宣,认定公务员是一份颇具好处的职业,尤其是在经济不景气的当下。

我们生活在一个落差巨大的社会。平台上,各种奢侈享乐的生活方式大行其道,不少内容也指向公务员系统。3月下旬,微博用户“北极鲶鱼”由于发表“家里有9位数”、家人“感觉贪了”等炫富言论,引起深圳市交通管理运输局介入调查。[32]

讽刺的是,一些媒体还在有意无意地忽视贫富差距问题。在央视网发布的一期名为《靠力气赚钱心里才踏实,是无数平凡人的生活信仰》的视频里,讲述者用极其自以为是的口吻称,做了30年体力活的“冉老师”拿着他的棒棒时“眼睛发光”。这种虚假,被随即闪过的一辆保时捷所暴露无遗。

一条留言很克制地评价,“这个视频中的场景并没有凸显出靠力气赚钱的优越性”,“视频中的中国人虽然在拉着重物,但是他的生活质量和经济状况是否真的比那些开保时捷的人更踏实,是值得思考的问题”。[33]

3月16日,央视网再度发声,而这次则指向了年轻一代调侃自己处境的“孔乙己文学”。该文章不仅曲解鲁迅的用意,说“孔乙己之所以陷入生活的困境,不是因为读过书,而是放不下读书人的架子,不愿意靠劳动改变自身的处境”,还傲慢地替焦虑者表态,以“当代有志青年绝不会被困在长衫中”作结。[34]

鲁迅的原文中,穿长衫不止孔乙己一人。一篇评论文章提醒道,咸亨酒店里还有“慢慢坐喝”的长衫主顾,纵使孔乙己因被“打折腿”最终脱了长衫,那些“唠唠叨叨缠夹不清”的短衣主顾仍在笑话他。[35]

当我们意识到上述割裂,再回过头来看罪犯子女考公的争议,或许会有更多的体悟。

关注

01丨取消英语主科地位

3月,全国政协委员、上海新纪元教育集团董事长陈伟志提交了一份《关于推进全国中考、高考英语科目改革的建议》提案,其中涉及“取消初中、高中英语的主科地位”,原因是目前缺乏对表达能力的测试,“哑巴英语”问题严峻。[36]

降低外语教育的权重近来呼声渐长,已非新鲜事。也有张目者称,外语学习增加学生负担,不利于城乡教育公平。

21世纪教育研究院院长熊丙奇为此写下一篇评论回应。在他看来,这种打着减负、教育公平旗号的想法缺乏因果逻辑:“不改变录取制度,只进行英语命题改革,改来改去,都是难以促进英语教学从应试转向重视语言应用能力培养的。”[37]

熊丙奇呼吁,扩大学生的选择权,给学生个性化、多元的教育,这才是根本。但我们守住这个“根本”了吗?我们把那些以教育公平为名而节省下来的时间精力,用在了其他更有意义的科目上了吗?

我们不妨跟身边的在读学生交流一下。

02丨伊拉克战争20周年

2003年3月20日,美国及其盟友军队入侵伊拉克,推翻萨达姆政权。除了后来被证伪的所谓大规模杀伤性武器计划之外,美方还谴责伊拉克当局对妇女和女孩的压迫,用“提供解放和教育的新未来”这一道德理由为入侵辩护。

不过很可惜,20年来,伊拉克女孩的受教育情况并未改善。The Guardian一篇报道,回顾这方面的艰难处境。

根据慈善机构Save the Children估计,在伊拉克15至19岁的女孩中,每14个女孩就有一个曾分娩,女孩受教育过程中辍学的风险也在增加。另有数据指出,截至2017年,伊拉克是女性识字率最低的国家(79.9%),不及83.3%的全球平均水平。

报道还称,一位小学老师Hadil被禁止采用在课堂上播放音乐和歌曲等现代教学方法,甚至因为提醒孩子冬天穿外套,她便遭到学生家属的殴打和勒索。[38]

03丨AI的真正可怕之处

由ChatGPT掀起的追捧技术浪潮,在3月还未消退。OpenAI很快推出GPT-4,百度的“文心一言”也对外发布。相较于感慨国内外的差距,或者鼓吹变革带来的机会,《纽约时报》一篇评论试图告诉读者热闹背后的风险。

某些商业模式可能将AI产品与用户更紧密地结合起来,然而,过于执着思考新技术能做什么,让我们忽略更为重要的问题:它将如何使用?谁又将决定它的用途?

作者解释说,AI的吸睛展示,仅服务于吸引巨额投资和收购报价的炒作周期,最终,免费有趣的演示版会退出舞台。到那时,AI为其背后的企业赚钱也许就以牺牲用户——大抵更多是经济地位更弱的用户为代价,例如广告。广告的核心是说服和操纵,这种逻辑同样可以运用到政治选举、互联网骗局。

个体的退出似乎是徒劳的。技术的演进,或将带来挑战甚至反制监管的力量。在此之前,我们得尽快确定AI介入社会的边界。[39]

参考备注:

- 题图:Photo by Jess Bailey on Unsplash

- 关于成为公务员,一种流行的说法是“上岸”,彷佛上岸前都是“苦海”。我曾和体制内的朋友做了期对谈,试图把握该趋势:对谈之之丨公务员如何成为上百万人的执念?

- 同样值得注意但并未在正文展开的近期新闻,是国家层面对于西方“宪政”“三权鼎立”等观点的定性。我不在法律圈,每每和行业人士交流,却还是能感受到时代的转向。这种状态,多少也体现在“结绳”系列此前的内容里:7月:将法律当成一种思维(2022年,总第1期)

- “结绳”系列邮件订阅及在Substack更新地址:https://yuliqing.substack.com

- “结绳”系列在Matters更新地址:https://matters.news/@ysmwryx