结绳丨11月:一代人有一代人的“附近”(2022年,总第5期)

人活着免不了期待。但话说回来,这期待究竟成真还是落空,恐怕有时非个体能左右。就如同11月,社会的流动并没有按照此前舆论渲染的氛围那样出现。相反,大部分人都退至更加逼仄的现实里。

且不论湖南悄然上线却在次日被草草取消的“蓝码”,也不谈上海、南昌、哈尔滨等地对外来人员前5天进入餐饮服务等公共场所的限制,单从逻辑来看,我们就不可能再回到幻想的疫情前的世界。明白这个结论,失落是注定的。

有人会开解说,看看牛顿吧,鼠疫来了,他跑到乡下,由此确立力学三定律、万有引力定律等划时代的成果。我怀疑这是强行振奋,就像今天的我们喜欢和追求被各种“最美”打动一样。

如果真要得出什么希望,我觉得,对“附近”的察觉和重新认识会成为新的可能。我当然不认为,现代都市的处境,将是对费孝通笔下“乡土中国”的复兴。然而,至少这种敏感可以松动一些齿轮。

11月的“结绳”,我以“附近”作为主线,分享重建新秩序的尝试,例如项飙的“最初500米”、流行于高校的“爬行”。此外,陌生人交流、疫情报道、跟帖评论新规、萨拉马戈百岁诞辰等话题,亦值得关注。

讨论

01丨重建“最初500米”

在10月底举办的“城市与我们:跨越边界”三联人文城市光谱论坛中,人类学家项飙重申了“附近”的重要,呼吁公众从自己“最初500米”行动起来,恢复城市的生态性。

顾名思义,“最初500米”指的是一个人往外延伸的第一个500米。这种说法显然针对“最后500米”——由网购平台、物流公司、城市管理部门等资本权力主体提出,旨在抹除空间和技术障碍,实现自上而下的触达。

项飙提醒,“吃饭靠外卖,出去打滴滴,然后上下楼是坐上电梯”,这样的生活是舒适、高效的,但同时,这种“功能性过剩,生态性不足”伴随着一系列的悖论:我们拥有广泛的网络社交工具,却仍觉得孤独;线上空间是虚拟的,可很多人只在线上才能找到真实,才会直抒胸臆;现实里,一些年轻人面对陌生人手足无措,面对熟人同样不知道开启对话的方式……[1]

上述对问题的准确捕捉,令项飙在年轻一代工薪阶层中颇受欢迎。借用时髦的说法,项飙成了这个群体的“嘴替”,乃至于“万事不决问项飚”。

若把2019年11月发布的许知远与项飙一期对话作为“出圈”的节点,那么项飙这三年来确实越发活跃。2020年7月,项飙参与的访谈录《把自己作为方法》出版,成为年度的热门读物。某个意义上,项飙成了“附近论”的代言人。[2]

然而,批评也随之而来。

一位读者评价,《把自己作为方法》中项飙的观点“含混、封闭和保守”,议题看似面面俱到,可惜“几乎没有结论”。该读者反问:“如果人类学的实质就在于细节描述与叠加,那它与自然主义小说或非虚构作品的区别体现在哪儿?如果人类学家的工作是整理人民的观点,那他自己的主体性又要如何体现?”[3]

另一篇书评认为,对话节目塑造了项飙“具有在(学术与日常)两种话语之间自由转换的能力,且已经形成自己的体系和方法论”,但这本书暴露其“停留在有限的描述能力,在洞察力、历史知识、批判性思考上的锻炼非常欠缺”等问题。[4]

项飙的观点常给人自相矛盾的感觉,策展人胡昊表示理解,“因为对人文社会科学的研究者来说,很多问题领域并无绝对的标准”。所以项飙一方面重视距离,将事情放在大环境中分析,另一方面又排斥太过考虑历史,选择强化某些片段来激发当下的思考。[5]

“乡绅”一词贯穿《把自己作为方法》收录的三次对话,也是观察项飙研究的一个切入口。有支持者为项飙辩护,试图立足于后者成长环境里的乡绅氛围,阐述局限所在。其指出,乡绅(也是希望成为“乡绅气质”的社会研究者项飙)“警惕话语的危害以及和体制保持距离感,这并非是简单粗暴地抗拒和反叛,而是要独立自觉地思考与表达”,尽管过度执着于经验质感,会忽视历史智识。[6]

在这个背景下,“最初500米”的行动可以视作项飙对重建“附近”的更精准的把握。“最初500米”强调了自我主体性,每个人是理解“重新理解自己和周边、和社会的关系”的着力点。[7]

“把自己作为方法”,并非是把项飙几乎称得上“顺风顺水”的成长研究经验作为参照。和哲学家陈嘉映的对话中,项飙进一步解释了这个有些泛滥的句式:它说的“其实就是理解”,“你能够把对方说的东西和你自己的感知建立一种联系,虽然你没有经历过,但你建立起感知上的联系”。[8]

而重建“附近”或“最初500米”,也不是否认“你的附近不是我的附近”。一篇文章不无悲情地对比说:“有人每天坐地铁上班,车厢里飘着包子的味道,久散不去。有人每天坐火车上班,沿途都是风景,还能遇见项飙。”差异当然存在,可正如前文提及,这种“(每个人的)最初500米”的说法从构成上就是异质的。[9]

11月,项飙在跟社会学家严飞的对话中,回应了后者的某些“误会”。

首先,“附近”应该是在地性的,而非基于想象、精神,这意味着跟某种或坚韧、或具体、或不悦的异质性共处,理解生命、生活、社会的复杂多样。其次,互联网不属于“附近”,后者是连贯而没有具体边界的,你走到哪“最初500米”就在哪。最后,重建自己的“附近”不要求非得和他者保持深入社交,重要的将其作为一种观察方法和社会智能,而年轻人对环境的陌生感恰好提供用以反思的距离。[10]

02丨高校学生在“爬行”

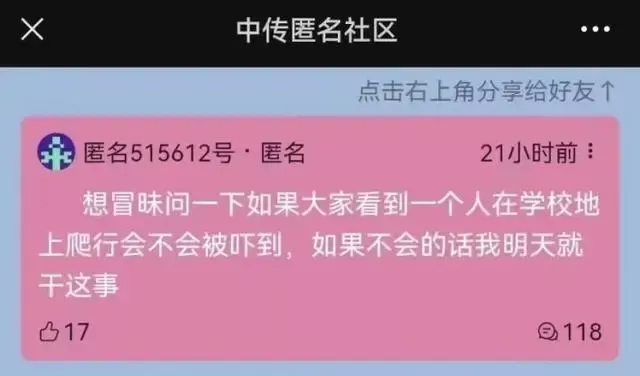

“想冒昧问一下如果大家看到一个人在学校地上爬行会不会被吓到,如果不会的话我明天就干这事。”11月8日,中国传媒大学匿名社区的一则帖子问。

很快,评论出现应和者。“我可以跟你一起吗?好久没丢脸了。”“可以跟你一起吗?我感觉我精神最近有点诡异。”根据网传视频,夜晚数名学生撑地前行。而随着传播发酵,这一现象出乎意料地在高校间流行起来。

11月15日,海报新闻联系中国人民大学、中国传媒大学、西交利物浦大学等多所学校,校方工作人员均表示,对该爬行活动的具体情况不了解。西交利物浦大学相关工作人员还称,学校暂无相关课程,活动可能是由学生社团自行组织。[11]

除了这则消息外,前后更多的报道大都缺乏高校视角,并且迅速在互联网上消退。而现存的介绍中,主流舆论默认了“爬行”背后的“养生意义”。

例如,《潇湘晨报》介绍,许多人出于好奇尝试“爬行”后,“感受到了来自远古的召唤”,“爬行”过程非常解压和舒适,从而开始爱上“爬行”;央视网集“众家之长”,提醒“爬行”的“正确姿势”,将之归入“奇怪”的锻炼方式。[12][13]

号称“Z时代博物馆”的《新周刊》旗下惊蛰青年,颇有噱头地写下标题《“发疯文学”里,写着当代年轻人的精神状态》,并试图站在青年一侧,正名道:

当带着“发疯文学”和“精神状态”标签的话题和内容频上热搜,这与其说是年轻人沉迷玩梗拿捏了流量密码,不如说是一群人在自我表达的时候,恰好找到了同样在努力自我消解的同类,顺着网线得到了遥远的共鸣。

……比起在网上假装自己很好,我们宁愿暴露自己真实而有趣的灵魂。或许,年轻人的精神状态并不需要旁人过多操心。……你玩电子烧香,敲赛博木鱼,而我正在用2倍速上正念冥想课。但在与生活互搏的每一天里,我们都仍然身心健康而充满斗志。[14]

类似的还有一篇署名为林诗堙(重庆大学)的评论。作者试图从“发疯文学”到“爬行”的转向,提炼出当代年轻人如何用“无意义”对抗“无意义”:

与其批判年轻人的“幼稚”“荒唐”,不如将这种主动的“返老还童”视作一种成熟的减压方式,一种积极的自我照顾和心理建设的行为。

……在一切都在被询问意义的当下,年轻人总被外界质疑“今天的年轻人们怎么了?”,但无论年轻人们“怎么了”,都是这个时代年轻人形象最生动的展现。就像如果要问爬行过的人,“这有何意义”,大多数人都无法用精确的价值计算论证自己为什么要这么做。在很多“不得不如此”的当下,一些“脱轨”行为的魅力就是因为它本身是无序、随意的、不再拘束的。或许,“发疯一下”,适度地摆脱束缚感,也是为了更好地前进。[15]

这些结论怎么能下得如此顺畅?我们这么多传统媒体与新媒体,这么多家长式宣贯和放下身段的发言,统统都在“发疯”最基本的宣泄意义上停下来,甚至有意无意地避开“发疯”的背景。

一些被折叠的个案提示,“现在校内很多活动只是想在小范围内表达意见,争取学校的一些妥协而已”,而“爬行无论如何都是一种压抑、疯癫的表达”,当我们“把它当作一种疯癫的治疗手段的话,就相当于消解了疯癫本身具有的一种颠覆秩序性的力量、反抗的隐喻,把它放到正常秩序中”。

“我们要通过爬来表达,我们现在疯了,进一步其实是一种质问,你看我们都疯了,这都是因为什么?是因为疫情管制或者其他。”一名在北京就读的大三学生说。[16]

即使如此,一些偏激进的异见者仍指责中国大学生没有勇气反抗,只知道养纸狗、爬行聚会、写发疯文学。我确实对青年群体的权利衰退感同身受,同时感慨当下能做之事少得可怜,然而似乎不能简单地说,他们的精神垂垂老矣,行将就木。

曾经倚马万言对高校行政大肆宣泄不满的我,又怎么会料到数年后的剧变?当疫情下的网课、隔绝与孤独加诸己身,我还能否保持活力和鲁莽,成为安徒生笔下那个说出皇帝没穿衣服的小孩?答案是可疑的。今天,有太多东西可以成为一个人的软肋。

不过,我也发现了某些更富有时代烙印的抵抗:大学生可以利用学校申请出校审批系统的漏洞,实现出行自由;通过盗版程序,拿到错过的核酸检测名额;假借志愿者之便,领取外卖……[17]

值得注意的,还有11月底发生的一系列高校声援。11月24日,新疆乌鲁木齐发生火灾,造成10人死亡9人受伤。11月26日晚上,大批南京传媒学院学生在校园钟楼前聚集,手举白纸、打开手机闪光灯,集会默哀。随后,这一行为像“爬行”风潮一样,出现在诸多高校。看到此情此景,我更愿意相信,“爬行”背后,联系的是一代有一代人的呼号。[18]

关注

01丨与陌生人交谈会愉快

如果不是必要,你最近一次跟陌生人交流是什么时候?追求效率的现代社会压缩了这种漫谈的机会,而“提防陌生人”的氛围,让自己更不易开启一段或许是不愉快的对话。但新进的研究结论相反。

美国记者乔·基奥汉(Joe Keohane)基于走访调查,写成《陌生人的力量:在可疑世界中连接的好处》(The Power of Strangers: The Benefits of Connecting in a Suspicious World)一书。从人类学家、心理学家、社会学家和政治学家,到普通的陌生人,这些对象共同揭示了我们与陌生人会面和交谈的好处,即变得更愉悦、更富同情心、更聪明。

基奥汉指出,如果只透过网络世界认识人性,难免对他人产生负面看法。而实验和实践证明,尝试以友好的建设性方式与他者建立联系,很可能让所有人都受益。在经历了漫长的隔绝、受限时期后,这种行动无疑有助于我们创造更多善意的社会生活。[19]

02丨媒体怎么报道疫情?

“新冠”疫情已持续三年。除了政府部门一再生造词汇,上演将“限制出行自由”替换成“原地相对禁止”此类戏码外,公众也逐渐习惯对感染者的污名化称谓,例如“小羊人”。但在其中,关注承担信息传播的媒体是如何进行报道的,或许更能把握社会与疫情的关系走势。

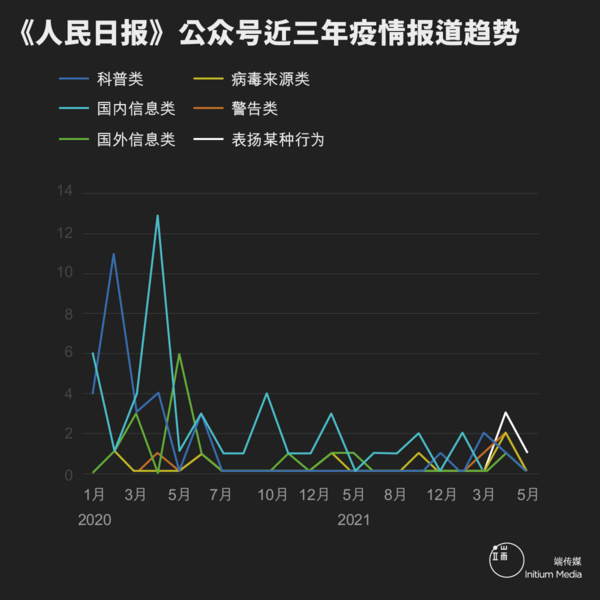

《端传媒》使用Python爬虫工具,抓取《人民日报》《南方都市报》《上海发布》《搜狐新闻》和《三联生活周刊》五家媒体的公众号自2019年12月到2022年6月间发布的文章。通过分析这近五万篇报道,《端传媒》得出一系列画像。

当以“感染”为关键字搜索,一个趋势是,过去三年,科普类文章数量逐步减少,警告和表扬某种行为的文章在2022年3月后有明显增加。

此类情形同样可见于对“口罩”“疫苗”两词的搜索。2020年疫情爆发初期,《人民日报》和《南方都市报》都聚焦在口罩佩戴方法的普及、医疗驰援和感人事迹。进入2021年和2022年,《1人未戴口罩,30多人被感染》《+30!一病例多次不戴口罩坐电梯,深圳刚刚通报》等惩罚性文章逐渐增多。

防疫执法方面,2021年6到2022年1月,《南方都市报》公众号共发布18条“涉嫌妨害传染病防治罪”相关通报。

不过,这些假借法律之名的惩罚存在不小争议。

2021年7月15日起施行的新修订《行政处罚法》规定,为控制、减轻和消除突发事件引起的社会危害,行政机关对违反突发事件应对措施的行为,依法快速、从重处罚。正是基于此,2022年6月,北京天堂酒吧因发生聚集性疫情被立案调查,最终,其经营主体被吊销执照、列入严重违法失信企业名单;经营者被以涉嫌妨害传染病防治罪批捕。

上述结果与多部现行法律法规向左。根据《严重违法失信企业名单管理暂行办法》,企业被列入严重违法失信企业名单管理的情形受到严格限制,并不包括疫情因素。

而吊销营业执照的法律依据,来自《公司法》第二百一十三条。按照广东省东莞市中级人民法院2019年一则行政判决书的解释,该条“主要是针对不法分子成立公司进行非正常的市场经济活动,利用公司的掩护作用从事危害国家安全、社会公共利益的非法活动,企图逃避有关部门的监管和法律的制裁所作出的规定”。北京天堂酒吧案件中恐怕难见“蓄意”。

《端传媒》总结说,回顾三年防疫,宣传部门成功将歧视与恐惧根植于公众的心理,弥漫性的恐怖也带来寒蝉效应。无论处于何种不公,我们似乎都首先要强调自己“永远是中国人”“爱国”。[20]

03丨点赞不当或将被追责

11月16日,国家互联网信息办公室发布新修订的《互联网跟帖评论服务管理规定》。新《规定》自12月15日起施行,其中,颇受关注的一个变化,是将点赞纳入跟帖评论范畴予以监管。

根据第二条要求,跟帖评论服务,是指互联网站、应用程序以及其他具有舆论属性或社会动员能力的网站平台,以评论、回复、留言、弹幕、点赞等方式,为用户提供发表文字、符号、表情、图片、音视频等信息的服务。

责任方面,跟帖评论服务用户不得散布信息,干扰跟帖评论正常秩序,误导公众舆论。新《规定》明确,对发布违法和不良信息内容的跟帖评论服务使用者,应当采取警示提醒、拒绝发布、删除信息、限制账号功能、暂停账号更新、关闭账号、禁止重新注册等处置措施,并保存相关记录。[21]

自2017年10月1日,《互联网跟帖评论服务管理规定》开始施行,首次将弹幕作为跟帖评论服务的类型之一。新《规定》发布后,央视网报道称,互联网新技术新应用的快速发展,出现了新情况、新问题,需要对《规定》进行修订。[22]

另据梳理,2009年2月10日,Facebook率先上线点赞功能。[23]

04丨萨拉马戈与政治寓言

今年的11月16日,是葡萄牙首位诺贝尔文学奖得主若泽·萨拉马戈的百年诞辰。当下谈萨拉马戈,很容易让人联想到他的代表作《失明症漫记》。这本1995年首次出版的虚构小说,一定程度上让我们获得被疫病笼罩的共鸣。

毫无疑问,《失明症漫记》是一本寓言小说。通过将某些正常社会里的条件抽离,萨拉马戈试图探讨人类可能会出现的境遇。这种思想实验,曾一度令我着迷,并做了一期关于想象力的主题阅读。[24][25]

萨拉马戈的笔下有普遍现实的影子。例如,“为了制止传染蔓延,政府希望所有公民表现出爱国之心,与政府配合”,“政府完全意识到所负的责任,也希望这一通知的受众都是守法的公民,同样担负起应负的责任,抛弃一切个人考虑,你们要认识到自己被隔离是一种支援全国的行动”。但是,萨拉马戈并不只想让读者沉浸在绝望中。

读客近期为新版《失明症漫记》推广而组织过一次讨论。作家骆以军认为,《失明症漫记》不同于《城堡》那种彻底的无力,而传递一种善良或向往。媒体人梁文道也附议,觉得萨拉马戈是相信有出路的——世界如果不会更好,温柔、仁慈这样的品质依然重要。[26]

参考备注:

- 题图:Photo by Ryoji Iwata on Unsplash

- 重新做了介绍页,后续都计划附上。在微信公众平台账号还在的前提下,主题阅读等文章会优先放在此处(二维码是微信订阅号的);而“结绳”系列的完整内容将保留至Revue和Matters。

愿我们依旧好奇、理性与悲悯