一个厌女症患者的自陈

一个女性主义者,时常在中文互联网输出自己的观点,抨击男性凝视对女性身体的束缚与规范,不论是颜值至上的评判标准,还是日常可见的bodyshame,都是她致力于科普和探讨的范畴。

一个厌女症患者,不断地向着男性认同靠拢,厌恶自己不符合男性凝视下“美”的标准的身体,时常渴望异性恋亲密关系,为此曾试图将自己向着女性社会性别规训。

这都是我。最真实,最痛苦,也最撕裂的我。

一个自视为女性主义者的女孩,近来时常素颜出门。看似挣脱了男性凝视审美束缚的她,在《性别研究》课后因为未被遮挡的黑眼圈而得到了老师的关心,“诶,你是不是昨天晚上没睡好?”就在那一刻她全盘崩溃,哭着走回宿舍补了一个妆,因为晚上还要去健身房上课,继续面对更多人的目光。

这听起来像是一出黑色喜剧,或是针对女性主义者的讽刺幽默。

但这是我的生活。

“明明是女人自我的审美和追求,为什么要怪罪在男人身上?”我听过许许多多这样的言论,最近一次矛头直指向我。我无意再去阐述父权作为一个体制是如何无处不在地影响着我们的生活,更无意向那些根本没有兴趣弄懂这一切的人讲述早已被无数理论家剖析透彻的概念。我曾经尝试这么做过,只得到了更多毫无责任的疑问和攻击,没有人试图真正搞懂我在说什么,他们只是想在我身上找出一个漏洞。

但这未免也太简单了。我是支离破碎的,不堪一击的,这一切我可以全部摊开在你面前,然而你的攻击对我而言不值一提,因为在那之前我早已无数次将矛头对准自己。

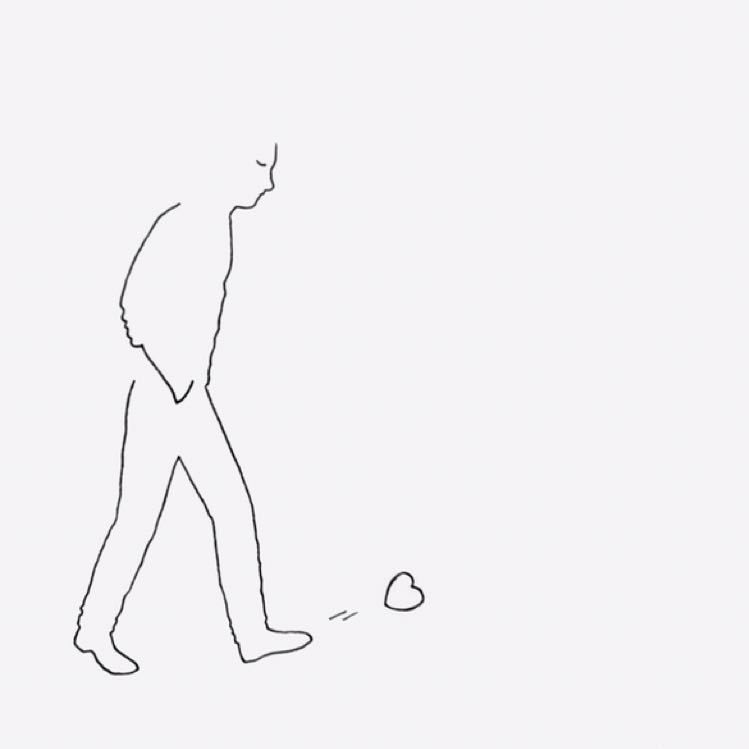

那个厌女的我,活在我的身体里。我们长成了一颗分不开的树,盘根错节,十指连心。

漏洞在哪?就在这里,最显眼也最易触碰之处:被厌女文化形塑的身体和欲望是我痛苦的核心。

起先是我的脸。

我害怕他人的镜头,为此和父母争吵过无数次,因为我不愿意在他们的镜头里留下一张照片。尽管我往往最终选择了屈服,但我从未看过那些照片一眼。

因为我觉得那些影像中的我是如此丑陋。

不会控制的表情,僵硬的姿势,似乎没有任何优点的外貌——这是我眼中他人镜头下的我,过去如此,现在也始终如此。在上大学之前我几乎从不自拍,因为那时我不会化妆,因为那时没有美颜相机。

我在厌恶真实的我,我害怕他人厌恶真实的我。

我妈总说,你出门前总得涂点什么,不然你的脸色太难看了,甚至不尊重别人。我的确这么做了,在学会了化妆之后,我终于有了一张体面的假面。渐渐地它开始长在了我的脸上,每当我试图摘下它的时候,那个厌女的我便开始恐惧,然后向我发起猛烈的攻击。就在老师说完那句“你是不是昨晚没睡好”之后,我好似一个突然意识到自己没有穿衣服的人,赤裸着身子站在大街上,接受着每一个过路人的检视。就在那一刻,我只想逃回我的宿舍,远离任何一道目光,因为那让我构想出他人对我的厌恶,尽管事实也许并非如此。

我无数次尝试摘下那张面具,但却一次次像是找到一根救命稻草一般重新把它带上。

然后是我的身体。

关于我的身体有太多故事可以叙述,让人快乐的却很少。因为叙述者早在初中之后就再也没有爱过它。

它远离了社会对“瘦”的定义,这是事实。爱我的人总是告诉我,美的标准不止一种,但更多的时候沉默的社会如山一般站在我的身后,我知道那些文化上的检视,我全都知道。偶尔我会像受虐狂撕开自己的伤口给别人看一样告诉别人我的体重,但没有一个人知道那些数字对我来说意味着什么。它们代表我残缺的不完美的身体,我挖苦它,嘲笑它,痛恨它,试图与它分立,但显而易见客观的物质条件并不允许。那些仇恨击中了被我虚构出来的,在我之外的躯体,实际上却击中了内在于这具躯体中无法逃离的“我”。

新学期伊始,我发誓要在这座远离大陆的小岛上好好减肥,我希望重新登场的我能让所有人眼前一亮。这听起来像是一个天真的,虚荣心溢于言表的幻想,事实上更像是个甜美的噩梦。我加入了篮球队,一周训练两次,权当做有氧。我报名了健身房,每周上课两次,每次一个小时,对着镜子摆弄那些我不知道人类为什么要发明出来的金属物体。一家便利店,一家轻食店,一家煮菜店,构成了我日复一日的食物来源。如果真能这么坚持下去的话,或许我可以成功,或许吧。

但更多的时候那些有关食物的欲望在我的脑海里不断回响,有好几次我着了魔似的穿过好几条街道,在三家不同的便利店里焦虑地转来转去,因为我想吃点什么,却又不知道自己到底想吃什么。又或者某天我实在忍耐不住,在回宿舍的路上买了一份宵夜,“奶茶里的糖炸鸡里的脂肪面包里的碳水化合物”。人体所需的三样物质就好像三道魔咒一样在我的脑海里来回盘旋。

我还是那样。肚子上的赘肉被衣物触碰,不小心感受到腰侧突出的肥肉,我的身体无时无刻不在提醒着我无法与它分离。洗澡的时候我不愿低头,或是拼命收腹,但我越是逃避,越是感觉无可逃避。

我像是疯了。路过宵夜街的时候我嗅到无数种食物的味道,目光却扫视着每一个路过女生的腿。那些纤细的线条,那些雪白的皮肤,那么多,那么多。

却不是我。

我知道父权制的运作方式,了解它的文化深层结构。我知道我的病从哪里来,为何来,却不知道如何治好它。它像思维的癌细胞,入侵我的每一个念头,每一个想法,我看见了它,抓住了它,却赶不走它。

上野千鹤子在《厌女》的最后写道,“厌女症与社会性别一样,不是因为我们懂得了那仅仅是在历史中被建构起来的文化产物,便意味着我们能从中解放。”“由于我出生成长在一个厌女症根植太深的世界,我无法想象一个没有厌女症的世界。”“女性主义者就是自觉意识到自身的厌女症而决意与之斗争的人。”

或许这也是为什么我会走上女性主义的道路。对于一个女性厌女症患者来说,这似乎是唯一的解药。我是否能治好我的病?在有生之年里是不可能之事。只要父权一日存在,我们就一日无法摆脱。鲁迅没有以身作则违抗封建包办婚姻,在这一刻我们似乎是心灵相通的。我们是历史的中间物,无法自救,却希望能够拯救千千万万如我的人。

至于我的病,它时而好转,时而恶化。我的自陈不是为寻找解药,因为显而易见,这本无解。一个患者的自陈,或可作为某日诊断他人的小小注脚,又或许能为其他患者提供微妙的同感。这篇文字也许有用,也许无用,只是记录下了我充满矛盾和死结的一生中的小小片段,书写的过程对我而言已然完成,其余的,大可一笑置之。

写于2019/10/09