詩歌不需要背負:還原一個女人的受暴困境

第一次看余秀華是很多年前慕名買了一本《搖搖晃晃的人間》,我個人對詩歌共感欠缺,所以只看了一半。再次看見她的新聞是她的結婚照,我很高興她離開了名存實亡的婚姻,和第一任「愛吹牛,交了些錢,就趾高氣昂地罵老婆」的男人說再見,如同她的文字那樣昂頭走向新生活。殊不知再看見的新聞,卻是被家暴扇耳光。

恰逢微博評論區看到一位網友引用了余秀華之前在博客寫的一段話,「我的身份順序是女人、農民、詩人。但是如果你們在讀我詩歌的時候,忘記我所有的身份,我必將尊重你。」

當我嘗試解構她的身份標籤時,除卻她給予自身的身份認同以外,旁觀者往往會給予她:離異、名人、中年、身心障礙等標籤。值得一提的是,百度出來的部分新聞標題會集中在愛情或者湖北詩人,而在港台兩地的部分媒體則會著重提及其身心障礙的身份。在社交媒體平台,會有一些評論的出發點是「活該論」(包括外形/身心障礙/出身/婚驢/不及時反抗,各有占比)與怒其不爭。

閱讀上述新聞標題所產生的不適,或有可能是發自其標題敘述無一例外的他者角度。這種第三方角度並不全然是基於新聞寫作的客觀,而是基於一種「媒體奇觀」。法國思想家Debord提出的「奇觀社會」(society of spectacle)理論旨在分析一個圍繞著形象、商品和戲劇性事件而組織起來的媒體和消費社會。而美國文化研究學者Kellner基於此提出了「媒體奇觀」:如今的社會處於奇觀社會,商業和娛樂緊密結合已建構出「娛樂經濟」,而「娛樂性」或為如今工商業的核心構成。媒體截取了余秀華身份上最具有戲劇性的標籤——愛情詩人追愛被家暴、秀恩愛新婚後被家暴、46歲腦癱詩人遭90後新婚夫家暴。一個相信愛情的詩人在愛情中滑鐵盧,一個年紀稍長的身心障礙者在條件不對等的夫家被暴力以待。

從網友給予的角度來看,余秀華身上的標籤混合建構成了一個必然的悲劇。部分「活該論」背後的邏輯集中在余秀華是一個年齡稍長、相貌欠佳、患有身心障礙以及農村出身的女性,基於如此的條件下,還妄想嫁給愛情,且對方甚至是年紀比她小十餘歲的男性。她除了詩人的頭銜以外,對於該男沒有其他吸引力,故此她的不幸構成了此因果關係的結局。在這個論述裡,余秀華仿佛陷入了公平世界謬論(Just-world hypothesis):如果余秀華清晰地認知到自己的不足,不追尋一些不可能屬於她的愛情,那麼她不會遇見家暴。而這種自我認識欠缺的被評判標準,很可能是基於男性凝視下的條框。即便她是余秀華,可以通過文學藝術呈現其超乎常人的知性能力,她的才華與其社會認可並沒有在該論述內成為她與前男友「平等」的支點。

隨著女性議題討論的崛起,輔以近日的時事新聞,用性/別的角度看待社會議題的聲音比從前更為多元。有一部分網友的反應是共情與支持,但是也衍生了另一種聲音——「活該論」2.0。該類評論主要認為遭遇家暴卻沒有第一時間站出來反抗、作為一個成功的詩人卻甘願成為「婚驢」,余秀華需要為追求愛情和婚姻買單。

上述言論會讓我聯想起老生常談的一個問題:在社會議題中無意識地需要「完美受害者」——身為名人的她必須立刻反抗家暴以為所有受害者作出率領與貢獻、身為擁有開放多元價值觀的她必須要意識到婚姻本質對於女性的壓迫故本該對此敬謝不敏、身為婚姻制度受害者的她必須要反對婚姻中對女性的壓迫……如不,她的行為會間接導致她在親密關係裡面受到不公義的對待,同時失去部分人的聲援與支援。隱藏在慕強邏輯下對於成功女性的期望,需要她更加「陽剛」,要反抗、要勇敢。

那麼嘗試回歸到身份本源之初,當余秀華身為一個女人遭遇了家庭暴力,她在面對些什麼?

在中國社科院的全國性調查中,遭受過婚姻暴力的女性比例高達30%。我國平均每年家庭解體的原因有四分之一都源於婚姻暴力,其中90%–95%的受害者為女性。

即便如此,媒體和公權力機構的意識缺失側面反映了社會大眾對於家暴的態度。新聞媒體發佈的反家暴資訊數量逐年大幅下降,有關報導中也不乏出現將嚴重家庭暴力定義為互相爭吵,渲染受害者的過錯以合理化施暴者行為的案例。一些公權力機構的工作人員對家暴仍然缺乏正確的認識,難以依法進行及時有效的干預。在本次余秀華的遭遇裡,她也有嘗試報警,但是面對的是警方介入後的各回各家。

所以我們可見,互聯網友會冷嘲熱諷余秀華為前男友開脫之辭作為控訴微博的首句、沒有在第一次家暴時立刻離開前男友等等。

事實上,有兩個概念在主流媒體平台所發佈的家暴新聞中甚為罕見:「暴力週期」及「受暴婦女綜合症」。

「暴力週期」由美國學者Walker于1979年提出。在他與遭受婚姻暴力受害者進行訪談時發現,暴力迴圈分為三個階段:緊張期、爆發期 (嚴重暴力事件)、懊悔期 (平靜、道歉)。在緊張期,施暴者會展示在語言或者輕微的肢體暴力,而當施暴者情緒失控時就會進入爆發期,爆發期可以持續數小時甚至數周。暴力爆發後,施暴者會開始後悔、道歉、下跪甚至是寫保證書等形式表達自己的歉意,從而進入懊悔期。懊悔期又稱之為蜜月期,有的學者也會視蜜月期為暴力週期的第四階段。受暴者往往會在這個階段相信施暴者的改過自新,重歸舊好,但懊悔期/蜜月期往往不會持續太久,不久後又會進入新的家庭暴力迴圈。

除卻暴力週期中的蜜月期會令受暴者沒有第一時間離開,「受暴婦女綜合症」也會間接令其難以擺脫困境。受暴者在長期被家暴的環境中自信心嚴重受損、無助感持續加重,故而難以主動終止親密關係。

基於家庭暴力的特殊性質,大部分的家庭暴力案件都會陷入暴力週期,不斷迴圈,難以終止,受暴婦女綜合症更會使這一迴圈變成死局。有資料顯示,只有9.5%的家暴受害者會選擇報警。如果受害者是處於婚姻關係中的婦女,那麼她們平均要承受35次家暴才會做出報警的選擇。在上海,保護令申請人自述的暴力持續時間平均為45.6個月(3年零8個月),最長的時間達528個月(44年)。

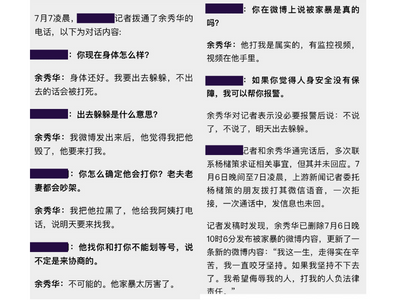

當媒體與第三方權力機構無意識地忽略這些概念與資料時,身為普通網友的我們亦甚少有機會得知,故此更大幾率地展現出對家暴受害者的二次傷害。該意識的缺位很清晰地體現在某新聞機構就本次事件對余秀華的採訪裡,記者在對話中無意識地弱化了家暴的嚴重性,為施暴者找理由「老夫老妻都會吵架」、「找你不一定是打你」並質疑受暴的真實性。而余秀華在現實中會不會也重複聽見如此的「勸和不勸分」,我們不得而知。加之楊先生此前反復展露他的愛意,甚至在家暴後的採訪裡仍然強調他的愛。這可以間接解釋為何余秀華難以第一時間逃離這段危險的親密關係。

根據各個採訪新聞,經受了長期家庭暴力的余秀華,亦有幾率處於受暴婦女綜合症的影響之中。她在直播中情緒失控,被網友評為「瘋瘋癲癲」的行為極有可能是受暴婦女綜合症所引致的。「受暴婦女綜合症」的症狀往往體現在情緒暴躁、焦慮、易怒以及時刻處於警惕,擔心自己會遭遇危險或者是再次受暴。

最後我想要引述一位朋友的感慨。我們幾乎沒有聊過任何的時事議題,但是這次她說,這件事情可能最悲傷的部分不僅僅是被家暴/二次傷害/被欺騙感情,而是一個擁有語言力量的人,她寫詩,她浪漫,她有自己獨特的價值觀,可是在面對一個男性施予的暴力時,她卻只能向諸位展現她最狼狽的樣子。面對結構性的性別暴力,詩人余秀華被剝下她所有的驕傲和優勢,和每一個受害者都一樣。

撰文:視而可見-小包

校對:視而可見工作室成員、colahyun

特此鳴謝一起探討、分享所思所感的朋友們。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!