從「BLM」看Gordon Parks和Roy DeCavara的和而不同

近月「黑命攸關」(Black Lives Matter,以下簡稱BLM)的火種在美國大大的燃燒起來,基本上所有州份都有所波及,此次由警方在街頭拘捕非裔市民George Floyd時過當的暴力執法以致當事人死亡,以及新冠肺炎疫情發生後的長期封鎖、經濟困頓問題互相激盪下所引發,很多美國的與攝影有關的機構和團體都走出來支持是次平權運動,不少更在其社交媒體上更加上多一個hastag:#HireBlackPhotographers(聘用黑人攝影師),主要是希望扭轉以往黑人攝影師(註)在攝影工業裡不受重視的現像。

事緣黑人攝影師在美國受僱用的比例一直偏低,有網民做過一個簡單的調查,單單就一篇在CNN網站刊出有關「BLM」抗議活動的報導來做例子,裡面所使用的圖片只有5.4%是由黑人攝影師操刀,出自於黑人女性攝影師的更少於1.2%,這個統計雖然並不算科學,但也可以見微知著,所以最近不少攝影團體開始著手整理有色人種的攝影師資料庫,鼓勵出版業界和媒體積極聘用這些攝影師,希望為業界帶來多元性。

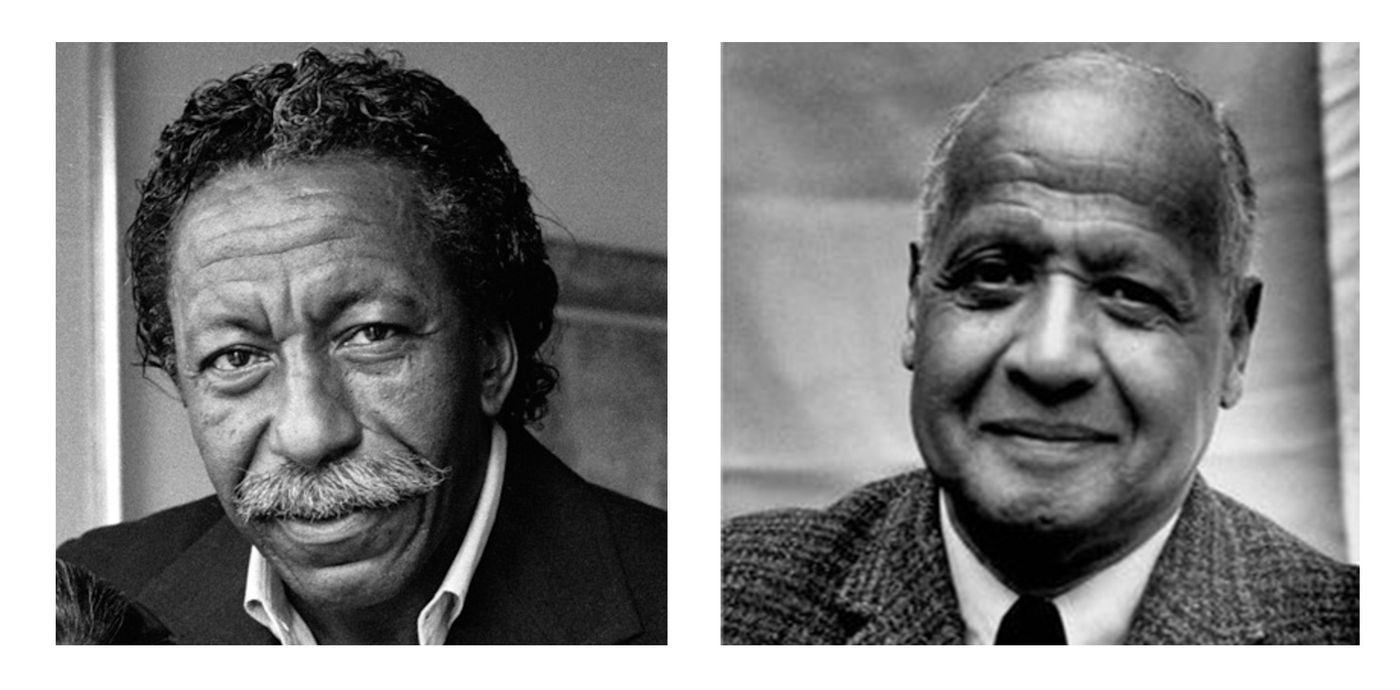

當然美國攝影史上其實一直不缺出色的黑人攝影師,要談到上世紀的佼佼者,總會離不開Roy DeCarava(1919 - 2009)和Gordon Parks(1912 - 2006),兩位俱是在紀實攝影上極具標誌性的創作人,生於同時代,都成長於大蕭條期間,兩位人生路途上總有交集,也一輩子一同面對著不同程度的社會不公和歧視,兩人都畢生利用他們的作品去叫關注種族議題。惟他們的人生走向以至藝術取態卻未盡一樣,雖沒有瑜亮之爭,卻因在對抗種族歧視上所持的觀點和意見不同致兩人心存芥蒂,故一直未能發展出深厚的情誼。

哈林區的無限羈絆

這兩位攝影師與紐約市哈林區(Harlem)都有著不可分割的關係。哈林區被視為美國的黑人文化首都,除了是曾經是全國最大非裔聚居地,也人才濟濟,在上世紀二十年代期間曾有謂「哈林文藝復興」(Harlem Renaissance)的文化運動,誕生了好一代在詩歌、散文、戲劇、小說的範疇的作家,他們鼓吹歌頌新黑人的精神,樹立新黑人的形象。

DeCarava一輩子在哈林區生活,從少就浸淫在這種文化氛圍中,本來打算當個畫家,但感覺到在當時白人藝術圈子裡當個畫家絕不容易,難以在白人壟斷的藝廊界裡獲得展出的機會,他卻後來成為首位獲得古根漢獎學金的非裔美國人,是非凡的成就。某年在哈林街角偶遇「哈林文藝復興」領頭作家Langston Hughes,兩人一拍即合,Hughes為DeCarava在1955年出版的攝影集名作《Sweet Flypaper of Life》(生命中的捕蠅紙)提供文字創作,當時媒體對非裔美國人還有著那種南方鄉巴佬的刻板形像,鮮有展現在都會生活的有色人種的真實一面,DeCarava用帶著詩意的畫面強調哈林人怎樣帶著尊嚴去面對生活,至於對捕捉畫面的精確掌握,是深受布列松(Henri-Cartier Bresson)的影響,但沒有布列松那種要求個人對時空的界入作出絕對抽離的習慣。書中對社會給予他們的壓力並沒有被大肆渲染,平和動人,甚至有點歲月靜好的感覺。這個書題源於Hughes嫲嫲的一番話:當你誤踏到捕蠅紙時,你愈是想掙脫,它就是愈粘著你不放。曾經看過有中文宣傳文案將書名譯為《紙舞飛揚》,名字改得滿有畫意,但似淡化了原題暗示非裔美國人對宿命的無奈,其實亦不多不少的體驗出大眾希望從什麼角度去切入、去認知這套作品,而有意無意迴避某些角度。

DeCarava覺得單單在創作上精神層面的抗爭並不足夠,他更積極擔起行動者的角色,參與不同業內組織,如為業內黑人攝影師爭取權益的「Magazine Photographers Committee to End Discrimination against Black Photographers」和「美國雜誌攝影師工會」(American Society of Magazine Photographers, ASMP ),希望為提高黑人攝影師就業機會發揮作用,從而抗衡業界內的種族歧視。

黑人明星攝影師

Parks出生寒微,是典型那種執信可以利用他的照相機去對抗貧窮,種族歧視和社會不公,憑個人勞力成為經典圖片雜誌《生活》(LIFE)裡唯一的黑人攝影師,發表過不少注目的圖片故事,他五十年代在南方州份拍攝有關種族隔離的圖片故事,不少畫面已變成icon,深受讀者歡迎。在《生活》雜誌的待遇令他能在美國其中一個最富庶的州份康乃狄克州(Connecticut)市郊,享受著優質的生活。

事實上當時也不少評論覺得Parks對於一個擁有龐大白人讀者群的出版機構而言,只不過是一個「token」,俗氣一點的講法就是用他來裝裝門面而已,讓人有員工多元性的感覺,Parks當然受過不少這類職場上的不公,他曾受老牌時尚雜誌《Harpers Bazaars》的美術總監所青睞,但最後還是拒絕聘請他,這名美術總監直言:這個集團是不會聘請黑人員工的,就算是掃地的他們也只會用白人。

DeCarava一直希望Parks利用自己在雜誌裡的星級地位,像他一樣為種族歧視發聲,為其他有色人種爭取更佳的待遇,定必在主流的出版業世界裡做成衝擊。在美國對抗種族主義的行動者光譜其實非常寬廣,兩人對此未能好好磨合,一個希望是在從建制作出改變,一個則是堅信「相機是武器」的傳統觀念。

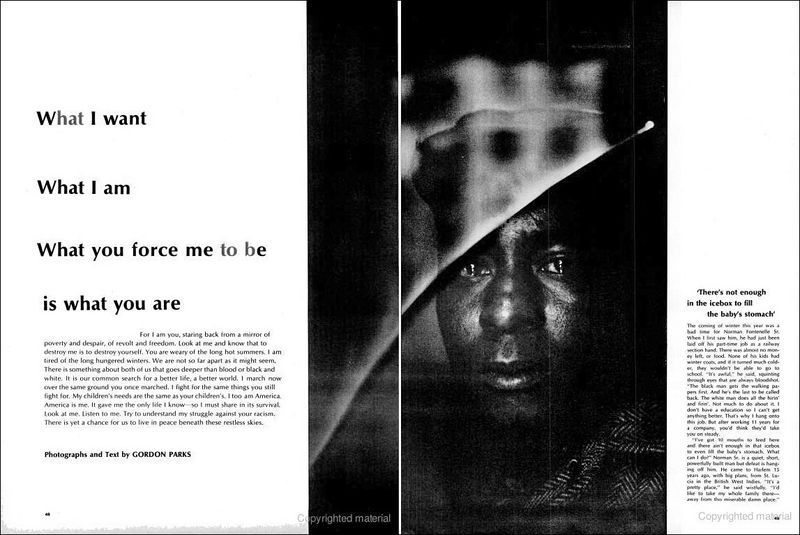

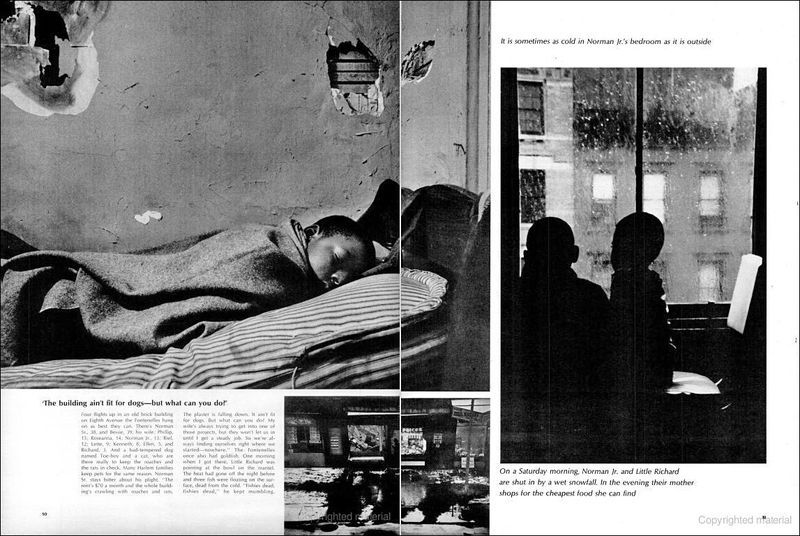

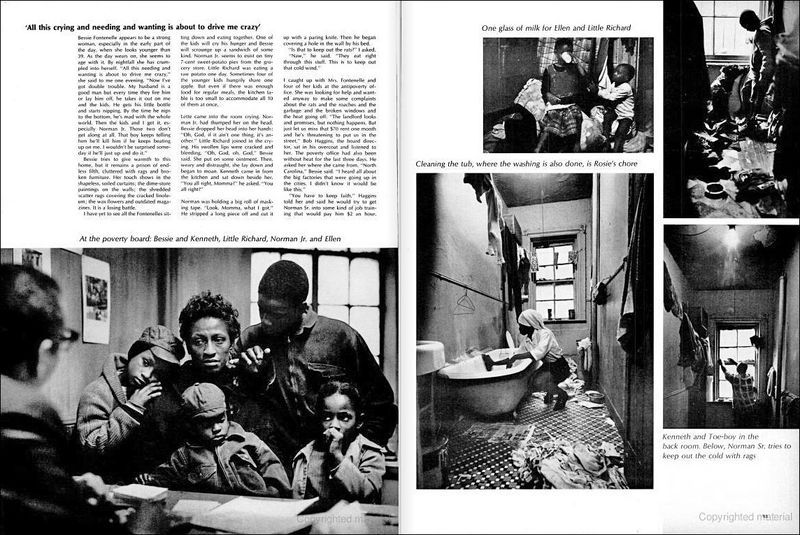

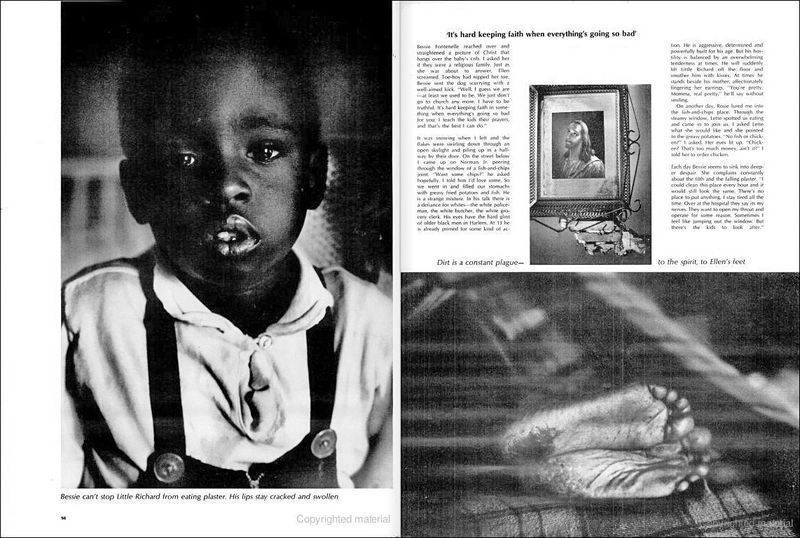

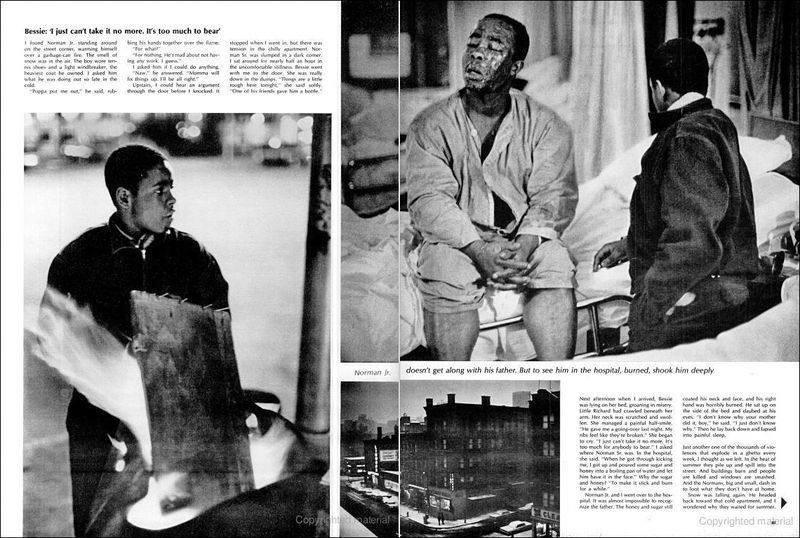

生於南部德克薩斯州貧農家庭的Parks,縱使跟哈林區的羈絆不似DeCarava,但他1968年為《LIFE》拍攝了一個圖片故事「一個哈林區的家庭」(A Harlem Family),成為了他的代表作,也可說是他人生的轉捩點,圖片和文字由Parks一手包辦(他是《生活》雜誌的攝影記者中鮮有能同時應付文字內容的能手),他花了一個月時間和一個在哈林區飽受貧窮煎熬的家庭共處,用第一身的經驗去講述他們的故事。Norman Fontenelle和妻子Bessie跟八個孩子一家十口住在第八大道的一個破落公寓裡(套用戶主Norman的說法,那個房子連狗竇也不如),在Parks的沉鬱的畫面下,將他們的困境赤裸裸地展露出來,是攝影教科書的圖片故事典範。

這期雜誌「出街」後異常轟動,Parks收到大量讀者來信,很多讀者更希望透過捐款來幫助這家人,結果金錢確是可以讓他們在皇后區另置居所,更為長期失業的父親帶來一份工作,看來是個大團員的happy ending。可惜命運弄人,在他新工作上班的第一天,下班後和朋友喝酒去慶祝自己得來的一切,醉醺醺的回到新居癱軟在家中沙發,點著香煙就朦朦朧朧睡著了,怎料引起火災,他和幼子命喪於火海中,母親Bessie重傷,其餘孩子僥幸生還。慘劇過後Bessie拒絕再接受捐款,還是最希望回到哈林區居住,始終面對非裔族群在美國難以逃避的詛咒,他們一家就是非裔美國人的典型,餘下七位孩子不是因犯事入獄,或是染上愛滋病等,大部份都已早逝,只有一位能真正脫貧,過著正常的生活。

後來Parks在雜誌刊出自己對這樁慘劇的回應,真誠地呼籲那群高床暖枕的讀者,去承擔道德責任關注如這家人的有色人種弱勢社群,卻迴避了這家人的不幸其實是來自社會制度上所帶來的不公。《生活》雜誌也被咎病太過介人被攝者的生活中,最終無助改變非裔人仕命運,這個故事或許體現了一些出現在不少攝影師對紀實攝影的迷思,就是從呈現到覺悟以至付諸行動,偏執地相信這種機制能改變世界。Parks在展開拍攝時,已經是個老鍊閒熟的攝影師,亦自省是否在剝削這家人的絕境。在Parks晚年時一直對這家人念念不忘,也常有聯絡,覺得縱然有人會跟他說Fontenelle一家的故事,可能改變其他非裔家庭的命運,但他始終忘不掉這家人所遭遇的不幸,是否由他所拍攝的故事帶來。

不為人知的歲月靜好

相反作為「哈林人」DeCarava拒絕自己的作品被政治化,他常常強調自己不是紀實工作者,而是藝術創作人,甚至把自己作為一位詩人看待。他的作品強調「Blackness」,一方面可以被理解為非裔美國人的人文精神,強調他們的屬靈性(spirituality),他攝影生涯中為不少知名爵士樂手拍攝肖像,一方面為了糊口,也因為爵士樂脫胎自黑人藍調和聖歌(spirituals),最能體現黑人文化的精粹;另一面就的真是字面上的「black」,對自己膚色底層下的美和自豪感,DeCarava很多精緻的黑白攝影,往往地重現被攝者膚色的明暗表現都非常精彩動人。

DeCarava的遺作近年由家人授予知名國際攝影畫廊David Zwirner代理,《Sweet Flypaper of Life》亦是由他們再版,足見他的作品已屬於「入屋」層次,受到主流大眾的廣範認受,是成就,也是包袱,DeCarava苦心用作品建立正面的黑人形像,在強調變革的六十年代可能會被視為太過溫吞,令我想起1989年導演Spike Lee探討種族議題的成名作《Do the Right Thing》(港譯:不作虧心事),尖銳地訴說一個炎夏中布朗克林黑人區的種族衝突,當年上畫好評如潮,他拿著這部片去競遂當年被認為是白人主導的奧斯卡大獎不果,而諷刺的是當年奪得最佳影片,是講黑人和白人衝破隔閡和諧共處,充滿主旋律色彩的《Driving Miss Daisy》(港譯:山水喜相逢),導演是澳洲白人。

六十年代波瀾壯闊的民權運動(Civil Rights Movement)大概改變這位兩位先行者的心態,「哈林家庭」的採訪經驗為Parks帶來不少的衝擊,加上與其要好的激進民權領袖Malcom X遇刺身亡,對紀實攝影的熱情好像淡靜了下來,他七十年代跑到荷李活電影圈打滾,拍攝了如《Shaft》(港譯:豹子膽)等電影,開拓了所謂「黑人剝削電影」流派(Blaxploitation),影片以黑人演員為骨幹,塑造激進的黑人勇探形像,電影大賣,有別他以往紀實攝影那份溫文爾雅,電影充斥著暴力、髒話和性,當時惹來不少爭議,卻影響了很多後來的電影人,其中包括白人導演如昆頓.塔倫天奴(Quentin Tarantino),他自此也沒有再去拍攝深度的紀實攝影系列作品。DeCarava在某次在ASMP的會議中說了一席感言:「這個世界實際上存在著兩個社會:一個是黑,一個是白」,被反過來說成為是個種族主義者,感到意興闌珊,索性辭掉了這些公職,自己進入半退休狀態,

攝影業界漫長的平權路

縱然已經過幾十年的維權運動,出現過Martin Luther King Jr.、Rosa Parks 或近日去世的參議員John Lewis等家傳戶曉的名字,但美國攝影業界或媒體裡對抗種族主義的步履其實是異常緩慢,例如老牌時尚雜誌《Vogue》在2018年才有第一個由黑人攝影師Tyler Mitchell所拍攝的封面,就算之前提過的Spike Lee也要待到2019年才拿到他人生第一個奧斯卡獎(最佳改編劇本獎)。香港人對種族議題無感也許是情有可緣,作為影像創作人很多時候以一元方式以用道德教化來看待,被看成單純人與人之間所產生的偏見行為,往往從導人向善、追求世界大同等陳腔上著手,但「傘運」、「反修例運動」帶來的的公民覺醒,應可以令大家明白到美國所存在的其實是所謂結構性種族歧視(institutional racism),只要一天制度未改,一天都不會帶來改變。坊間對「BLM」是充滿誤解更甚是陰謀論,鏡頭底下「BLM」運動中確是出現許多亂象,但很多時其實是見樹不見林,我沒意思在這裡作太多的見解,始終這是一篇影像論述文章,我只能說過去一年我學懂了怎樣去「爬山」,明白到縱然DeCarava和Parks,由作品到個性都充滿迴異,一個陰柔一個剛烈,一個是月亮一個是太陽,但肯定的是殊途同歸,兩人的作品並不能即時去鼓動風潮,改造世界,但在改變非裔美國人的刻板形像有一定貢獻。作為模楷,他們為非裔黑人攝影創作者敞開了門戶,兩人是英文俗語中的「Bro」,已超脫了字面上的意義,就如香港人在過去一年賦予「手足」、「兄弟」的新意義。